乾隆出巡与正定重要佛寺遗存

编者按:国家历史文化名城正定位于河北省石家庄市,古称常山、真定。其历史悠久,名胜古迹众多,文化积淀深厚,享有“古建艺术宝库”的美誉。为凸显燕赵独特的历史文化风貌,本刊将连续刊载介绍正定文物及保护的文章,以宣传燕赵大地的历史风物遗存,服务河北大文化建设。

乾隆,史称“高宗”,清朝第六位皇帝,雍正十三年(1735年)嗣位,在位六十年,数次出巡五台、江浙等地。

正定古称“真定”,北临京师、南通九省,地处要冲,是清帝南巡或前往五台山朝圣的必经要邑。笃信佛教的乾隆皇帝自乾隆十一年(1746年)首次西巡至乾隆五十七年(1792年)巡游结束,在长达46年的时间里7次驻跸正定府、7次驾幸隆兴寺、6次瞻谒广惠寺、3次造访崇因寺,正定境内的隆兴寺、崇因寺等重要的建筑遗存在这一时期均得到了有效保护。

一、隆兴寺

隆兴寺创于隋开皇六年(586年),初名“龙藏寺”,唐景龙元年(707年)奉敕改“龙兴寺”。北宋初年宋太祖敕命于寺内铜铸大悲菩萨像(千手千眼观音),盖大悲宝阁,然后采用中轴线布局向南延伸扩建。康熙四十二年(1703年)龙兴寺奉敕阖寺大修,康熙四十八年(1709年)告竣。康熙四十九年(1710年)二月,康熙帝自五台回銮,幸龙兴寺拈香礼佛,见修葺一新的龙兴寺高阁耸立、宝相庄严、瑰丽壮观,赐额“隆兴寺”,正定隆兴寺遂成为“海内宝刹第一名区”。

隆兴寺现存面积约82500平方米,最南端为琉璃照壁,依次向北为石桥、天王殿、大觉六师殿遗址、摩尼殿、戒坛、转轮藏、慈氏阁、康乾御碑亭、大悲阁等,主次分明,保存完整,是研究我国宋代早期寺院布局的典型实例。古建大师梁思成称“京外名刹当首推正定府龙(隆)兴寺”。

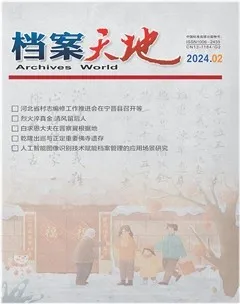

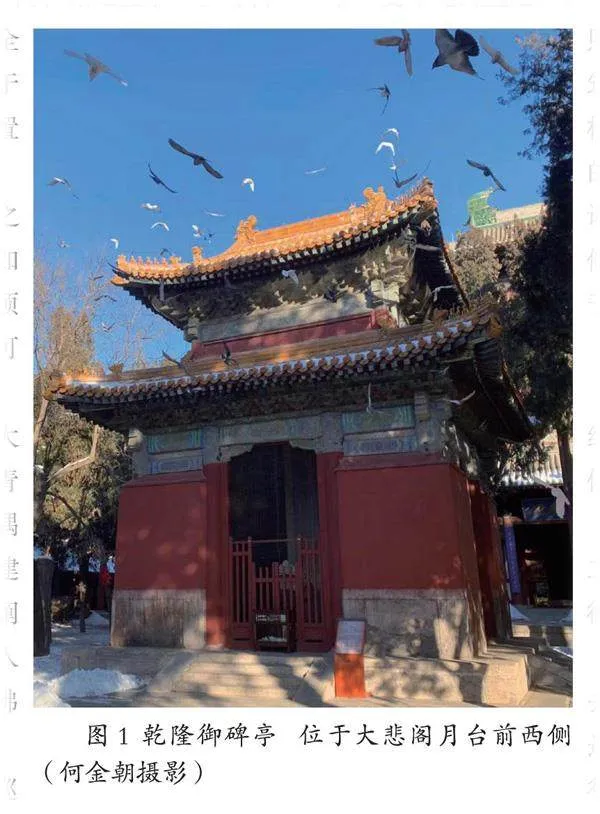

隆兴寺自建成后倍受历代封建帝王皇室的青睐,多次赐金重修,赐经卷、田亩、长明灯钱等永充供养。入清后,康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪等多位帝后嫔妃临隆兴寺拈香礼佛,尤其是乾隆皇帝出巡时期曾七次驾临,颁赐匾联,作诗纪胜,敕帑大修。在隆兴寺现存宋代建筑转轮藏、慈氏阁的背后和主殿大悲阁月台前西侧碑亭内保存了三通乾隆御碑,镌刻七篇碑文,所载内容丰赡而翔实,均由乾隆皇帝御笔亲书,乾隆时期对隆兴寺的扶持及重视可见一斑。

乾隆十一年(1746年),乾隆皇帝出巡五台山,十月初四回銮时首次驾临隆兴寺,瞻礼大悲菩萨。“大悲菩萨”即主殿大悲阁内的铜铸千手千眼观音立像,铸造于北宋开宝四年(971年),历经宋太祖赵匡胤、太宗赵光义两任皇帝,太平兴国三年(978年)铸成。现立于主殿大悲阁东侧的宋端拱二年(989年)《大宋重修铸镇州龙兴寺大悲像并阁碑铭并序》一碑中记“青莲为目,天花饰躬。四十二臂,金色瞳胧。七十三尺,宝相穹隆。仰之弥高,瞻之益恭”。《古常山郡新志》中记“大佛,全为铜铸,身高七丈三尺,立于铜莲花中……据云:佛顶可置八仙桌全席,耳中可立一人,手托项掛念珠,乃大如碗口之檀香木者,身披袈裟,奕奕如生。清光绪末年,破获在佛顶设炉炼制伪铜币要犯二人,可想见其大也”。

乾隆皇帝首次出巡便对大悲阁以及阁内大悲菩萨像垂青有加,现位于北海公园西北隅的阐福寺是乾隆为母祝寿而建造。《蒙藏佛教史》记:“阐福寺,乾隆十一年改建……入寺门为天王殿,殿再后为大佛殿,规制仿正定隆兴寺”。

乾隆十五年(1750年)巡幸河南,九月初九过正定,御书《题隆兴寺画壁》:“前度权城临小春,佛香高阁参金身……信宿驻跸促归辔,未及遍览庵罗园。兹来秋日多清暇,乃得一一探其源。调御丈夫固拔萃,前庑画壁尤绝伦……”诗中第一句系指乾隆皇帝十一年(1746年)小春(冬十月)第一次驾临隆兴寺,于“佛香高阁(大悲阁)”瞻礼大悲菩萨,在正定隆兴寺行宫驻跸两夜,因急促返京,故“未及遍览庵罗园”。而此次出巡河南,则“兹来秋日多清暇,乃得一一探其源”。“前庑画壁”指位于大悲阁南端的摩尼殿壁画。乾隆皇帝不仅称赞身躯伟岸的大悲菩萨“出类拔萃”,同时亦对摩尼殿栩栩如生、精妙绝伦的壁画赞赏有加,并《题隆兴寺画壁》,收录于《乾隆御制诗集》。

乾隆四十三年(1778年),因隆兴寺自康熙时期重修后已近70年,寺内建筑、佛像又显陈旧,地方大吏屡请重修,乾隆皇帝遂下旨于四十四年(1779年)四月兴工,共修缮殿阁四百余间,重装、重塑佛像千余尊。四十五年(1780年)五月,隆兴寺敕修工程告竣,绘图呈上,因天王殿偏离中轴线,乾隆皇帝“复命绳而直之”。今隆兴寺天王殿前高大的琉璃照壁与石桥均系这一时期的建筑遗存,天王殿檐下補间小斗栱亦是“清代匠人重修时蛇足的增加(梁思成《正定古建筑调查纪略》)”。乾隆御书《重修正定隆兴大佛寺记》,立于大悲阁月台前西侧碑亭内(图1)。

此次重修距今240余年,细致而具体,对于隆兴寺的整体保护与发展尤为重要。

乾隆四十六年(1781年)二月,乾隆幸五台,过正定,御书《正定行宫三叠旧作韵》:“行馆驻春夕,流光阅廿年。去来真幻迹,今昔假因缘。风过松阴舞,月留竹影怜。特兹行庆赞,惜不共班禅。(本拟班禅回卫藏时顺途至隆兴寺行庆赞礼,今福缘不果,为之怅惜)!”该诗的历史背景是乾隆四十五年(1780年)八月十三系乾隆帝七旬寿辰,六世班禅受邀于四十五年七月二十一日赶到热河避暑山庄祝釐。此时正定隆兴寺敕修工程即将告竣,拟次年班禅回藏时顺途至隆兴寺行工竣庆赞礼,然而六世班禅却突患天花,于十一月初二在北京西黄寺圆寂。从诗中“特兹行庆赞,惜不共班禅”不难看出,虽然事隔数月,但乾隆皇帝对于此事仍是念念不忘,内心亦是无比惆怅。

乾隆皇帝自公元1746年首次西巡至1792年结束,先后7次驾临隆兴寺,或拈香礼佛,或敕帑重修,或恩赐牌匾。总之,对于隆兴寺的推崇与关注奠定了正定隆兴寺在中国佛教寺院的重要地位。

二、崇因寺

崇因寺,全称“护国崇因寺”,位于正定城内镇州北街。《正定县志》(清光绪版)记:“崇因寺,明万历丁未僧无疑募建”。崇因寺与隆兴寺一样,同为皇家敕修名寺。2018年2月14日,崇因寺明代藏经楼晋升为省级文物保护单位。

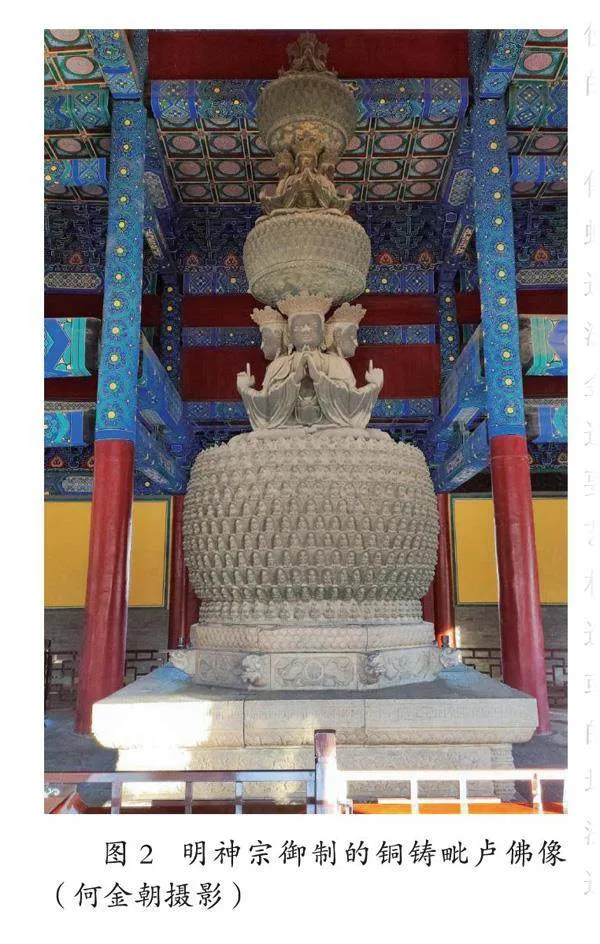

明代,皇帝、皇太后、太监、士庶建寺造庙成风,明帝建寺最多者首推神宗。其母慈圣皇太后极笃信佛教,京师内外,多置梵刹,如慈寿寺、慈恩寺等。正定崇因寺亦是由明神宗朱翊钧及其生母敕金修建,恩赐大藏经678函、御制铜铸毗卢佛安于寺中。崇因寺由此声名大噪,成为一处重要的佛教活动场所。

崇因寺毗卢殿内所供毗卢佛像高6.42米,由三层莲座与三层面向四方的毗卢佛摞置而成,大小佛像共计1072尊。三层莲座小佛的数量分别是616、240、144,共1000尊,与三层四面佛形成佛教“千佛绕毗卢”的格局。

该佛像采用“失蜡法”铸造。失蜡法是明代金铜佛教造像的主要铸造工艺,而且相当成熟,造型复杂或要求高的佛造像均用失蜡法铸造。这尊御制的铜质毗卢佛构思巧妙、造型独特、工艺精良,被著名古建专家祁英涛先生誉为“国内同类造像中最精美的一座,是明代艺术的珍品”。1959年,毗卢殿及殿内毗卢佛像一并迁至隆兴寺保护。

乾隆皇帝与崇因寺的渊源始于乾隆四十六年(1781年)。三月初一,乾隆携三世章嘉国师幸隆兴寺,举行重修工竣庆赞,瞻礼之暇初访崇因寺,见崇因寺“禅宇荒芜,经幢就圮,爰发帑命吏重葺”。乾隆四十六年(1781年)春敕帑银三万两兴工修建,乾隆四十七年(1782年)二月工程全部修葺完成。毗卢佛下方的石质束腰须弥座即为此次重修时增加,南北束腰处正中饰“五福捧寿”,此吉祥纹样为清代盛行。

乾隆五十一年(1786年),乾隆复幸崇因寺,目睹修葺一新的寺院庄严规整,遂御书《重修正定崇因寺碑记》“……毗卢宝幢、须弥石座体相庄严,一一涌现,坏者成之,故者新之……”;作《丙午春月诣崇因寺作》七言诗;恩赐“敕修崇因寺、天王殿、毗卢佛殿、观音阁”等八方御匾悬嵌于牌楼及殿阁之上。现仅存“毗卢佛殿”“敕修崇因寺”两方。(2023年8月,因镇州北街供热管道施工改造时,在崇因寺东墙外发现了“汉南粤王赵佗故里”碑,笔者在现场走访时有居民反映在附近马路下面很有(下转28页)(上接17页)可能还埋有原崇因寺石匾。)

乾隆五十七年(1792年),已是耄耋之年的乾隆皇帝六巡五台,回銮驻跸正定,四月初七日三访崇因寺,题《壬子孟夏崇因寺作》。

乾隆时期对崇因寺的敕修和垂顾,使得崇因寺声名远播,僧徒云集,至清末仍保持着北方佛教名寺的地位,寺内重要文物遗存也于此时得到了有效保护。

三、广惠寺

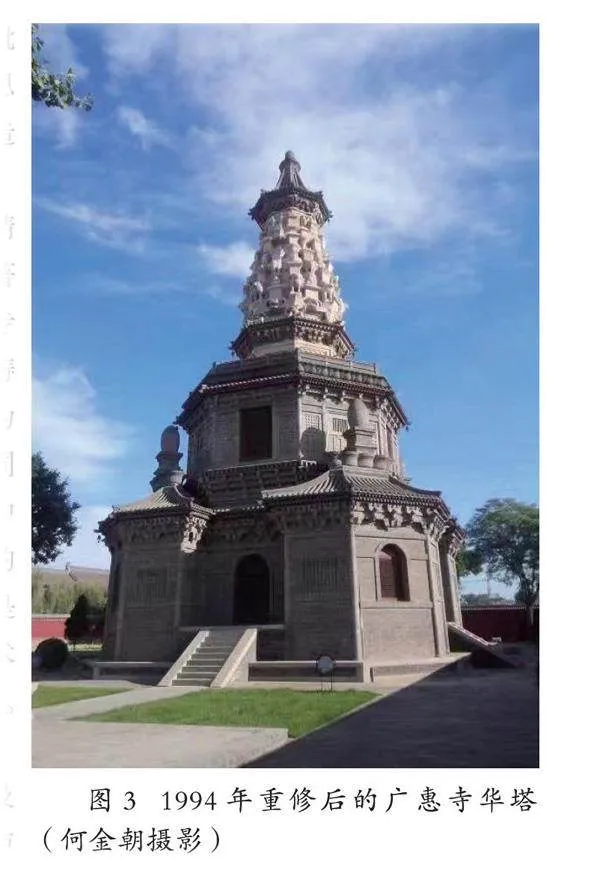

广惠寺系正定“八大寺”之一,始建于唐,“广惠寺”寺名为明代宗景泰二年(1451年)敕赐。鼎盛时期寺内主要建筑有天王殿、前殿、华塔和地藏殿等。然时移事迁,现寺内仅存华塔。主塔高33.35米,平面为八角形,四隅附以四“子塔”与之相依。塔身最上层塑刻狮、象、菩萨、力士等佛教形象,五彩缤纷,雕饰华美,富于变化,远远望去犹如巨大花束,故又俗称“花塔”。梁思成在《正定古建筑调查纪略》中称广惠寺华塔为“海内孤例”;古建筑专家罗哲文先生赞誉广惠寺华塔“造型最为奇特、装饰最为富丽”。1961年华塔被国务院公布为首批全国重点文物保护单位(图3)。

乾隆皇帝于乾隆十一年(1746年)、十五年(1750年)、二十六年(1761年)、四十六年(1781年)、五十一年(1786年)、五十七年(1792年)六次瞻幸广惠寺,三次登塔,赋《登真定广惠寺多宝塔》《登广惠寺塔》《瞻广惠寺塔》等诗六首。留下“广惠花塔由来称,亭亭杰竖玲珑仍”“别致从奇花塔称,庑廊那泥十三层”“带形滹水半湾合,画景恒山一坐开”等盛赞华塔的诗句。

从乾隆频繁临幸广惠寺分析可知,该寺应紧临其巡幸跸路。广惠寺华塔形制特殊,雕饰繁缛,为塔之上品。从存世的御诗当中不难看出,乾隆对广惠寺华塔这一佛教遗存颇为尊崇与青睐!

在整个乾隆时期,正定府一直与清皇室保持着密切的关系。乾隆皇帝七次驾临正定,其境内的隆兴寺、崇因寺、广惠寺等重要佛寺遗存在当时得到了有效保护,对正定佛教建筑思想的传播与发展也有着深远的影响。

参考文献:

[1]《乾隆御制诗集》

[2]释妙舟《蒙藏佛教史》

[3]《大宋重修铸镇州龙兴寺大悲像并阁碑铭并序》,位于大悲阁月台东侧

[4]于华峰《古常山郡新志》

[5]梁思成《正定古建筑调查纪略》

[6]《祁英涛古建论文集》

[7]黎倩,小谈“五福捧寿”纹样

[8]冀瑞,山西博物院馆藏明代金铜佛教造像初步研究

作者单位:正定县文物保管所