烈火淬真金清风留后人

枣庄是一座具有光荣革命传统的英雄之城,这里有铁道游击队、运河支队,有以抱犊崮为中心的115师鲁南抗日根据地,而铁道游击队是枣庄非常耀眼的一张名片。

一、一面党旗力证信仰固廉

在铁道游击队纪念馆中收藏一块被鲜血染透了的暗红色布卷,静静地述说着铁道队第一任大队长洪振海“为信仰而战”的传奇。洪振海生前一直在他右手腕上缠块红布,那是他的心爱之物,吃饭睡觉也缠着,只有洗脸时怕弄湿了,才小心翼翼地解下来。他妻子李桂贞问他那是什么,他神秘地回答:“这可是件宝贝,就是把俺的命搭上了俺也不能丢了它,它可是俺们的‘护身符’,俺们就是靠它才能打胜仗啊!”直到黄埠庄激战洪振海牺牲后,政委杜季伟才告诉李桂贞:“老洪的‘护身符’就是我们的党旗,有了这面旗帜,有了党的领导,我们铁道大队才能不断打胜仗!老洪他早就希望入党……我们根据他的申请和表现,也出于对老洪的信任,将铁道大队这面唯一的党旗交给他保管。”李桂贞一边抹着眼泪,一边小心翼翼地轻抚着那块被鲜血染透了的暗红色布卷,镰刀与斧头的模样仍清晰可见……

洪振海同志用鲜血和生命守护的党旗,彰显了他对党的无限忠诚。他对自己要求很严苛,他牺牲后,留下的遗物:一双布鞋、一双白布袜子、两件褂子。这就是“截布车”“打洋行”大队长的全部财产。

二、一枚银元彰显奉公守廉

铁道游击队纪念馆里有一枚特殊的银元,是铁道游击队第五任政委张鸿仪奉公守廉的历史见证。

这枚特殊银元的捐赠者来自一位叫郑君伦的老人(图1),他曾经担任张鸿仪的通讯员。1945年6月上旬,在龙山头战斗中,张鸿仪为掩护战友撤退不幸身负重伤,队员们将他抬至附近的果园。眼见张鸿仪流血过多、口渴难忍,郑君伦考虑,如果喝水,血可能会流得快,就没敢给政委弄水。郑君伦看到附近梨树上有没熟的梨子,就央求说:“政委,别喝水了,青梨含水多,我摘个给你解解渴。”伤势很重的张鸿仪喘息着却斩钉截铁:“这是群众的财产,不能动!”后来张鸿仪被送到鲁南军区医院。军区司令员张光中专门调拨两支盘尼西林,并命令医生尽全力抢救。当用完一支盘尼西林后,张鸿仪拒绝再次注射,坚持把另一支让给其他的重伤病员。

弥留之际,他将身上唯一的一块银元交到通讯员郑君伦手里,断断续续地说:“小郑啊,你跟随我多年,我十分感激你。我没什么能送给你的,这块银元就留给你做个念想吧。另外,我家里有个80多岁的老母亲,无人照管。这些年我和哥哥一直在外,没能对老人家尽孝,等我母亲百年后,请你们帮忙,替我送母亲最后一程,这是我唯一的心愿……”

张鸿仪不仅严于律己,治军也很严。铁道游击队住在吕沟村褚大娘家时,她家有一大囤花生,通讯员郑君伦顺手抓了把想尝尝,张鸿仪发现后让小郑放回去,并教育他:群众的东西再多,也不能随便吃,《三大纪律八项注意》要求“不拿群众一针一线”,要时时刻刻铭记在心。

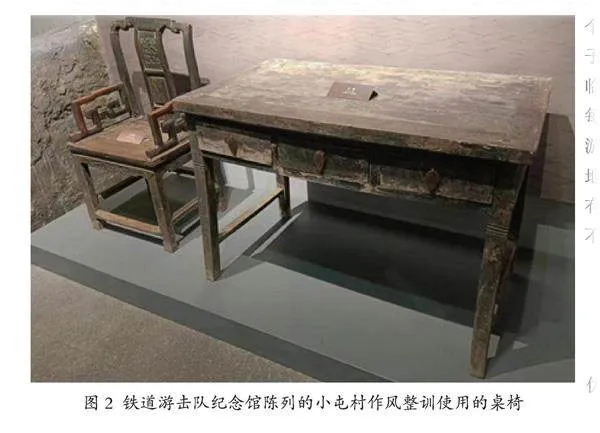

三、小屯整训成就作风淬廉

成立初期,铁道游击队长期在敌占区隐蔽分散活动,有些战士纪律性不强,但却能在短短几年历练为一支传奇“飞虎”,靠的是什么?靠的是中国共产党的领导,靠的是我们党的思想理论的培养和作风改造。在铁道游击队纪念馆中陈列的一张会议桌,见证了80多年前的铁道游击队队员们开展整训的场景(图2)。

1940年,铁道游击队队伍逐渐发展壮大。为了克服队员的不良习气,政委杜季伟和大队长洪振海商定将队员分两批集中到枣庄西南的小屯村进行整训。杜季伟按八路军的作风条例为铁道队制定了纪律和规范,但是起初效果并不太不好。经过一段时间的观察和调查,杜季伟认识到,将管理正规部队的那一套原封不动地搬来管理这支队伍行不通,必须立足实际进行循序渐进的说服教育工作,且方法上要灵活多样。

从这以后,杜季伟和队员们打成一片,他和战士们谈心:“我们也是八路军,是不穿军装的八路军,我们肩上担负着特殊而光荣的使命。没有严明的纪律,万一出了事,牺牲自己事小,完不成上级交给我们的任务,我们有何脸面去见山里的老大哥呢?”这些血性汉子最怕人瞧不起,听了杜季伟一席话,都表示一定要改掉自己身上的坏习惯。杜季伟就势引导大家建立了“戒烟戒酒理事会”,队伍面貌日渐改善。

除了平时教育和专题作风整训外,游击队还注重向主力部队学习我军的优良作风。在山区整训的时候,铁道游击队通过驻村锻炼整顿作风。部队每转移到一个地方,游击队都学着山里部队的样子,给老百姓劈柴、挑水、抬土垫栏,临走时把铺草收拾好,院子扫干净。每次转移后,为监督队伍的群众纪律,游击队还组织检查组逐家检查,看看地扫干净了没有,借的东西都还了没有,有没有打碎或损坏的东西,如果有,不仅要照价赔偿,还要赔礼道歉。

四、鱼水之情谱写军民融廉

铁道游击队有一个“三不走”的优秀传统:住百姓家水缸不满不走,院子扫不干净不走,借的东西不还不走。在我们党的领导下,铁道游击队风雨铁血,依靠群众,与群众患难与共,结下了浓浓的鱼水深情。

铁道游击队注重发动群众、教育群众,更全力以赴保护群众。为保护群众,铁道游击队先后有150多名战士英勇牺牲。广大群众自发为铁道游击队作掩护、递情报,舍生忘死支持他们。抗战时期,鲁南地区“诞生”了一个伟大的妇女群体——土生土长在鲁南大地上,不顾生死,为革命牺牲奉献的“芳林嫂”。

“芳林嫂”的原型之一是黄学英。1938年3月,临城沦陷,黄学英以卖油条为掩护成为我地下党组织的情报员。平时,黄学英不动声色就把一切看在眼里,记在心上。接到指示就冒险为游击队传递情报。她曾被日军关在牢房里13天不给饭吃,把身上一件破袄的棉花掏出全部吃光,仅靠渗进牢房的一点雨水,顽强地活下来。另一位巾帼女杰刘桂清也是游击队的地下情报员,她将三个儿子送上战场杀敌。全家不管刮风下雨,还是天寒地冻,昼夜轮流在村口、路旁站岗放哨,而她全家人甘愿吃糠咽菜,也要节省粮食供给部队和烈士家属吃。

正是靠人民群众的无私拥护和支持,铁道游击队才由小到大、由弱到强。铁道游击队纪念馆中,有不少当地的群众百姓为铁道游击队支援捐赠的物品,比如手电筒、棉衣、斗笠等等,无不谱写着队员们和群众的鱼水之情。

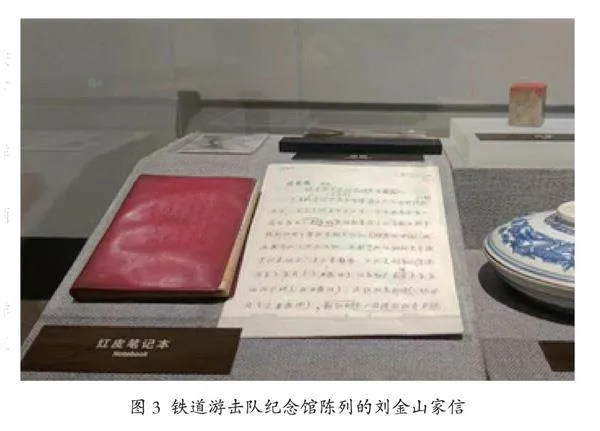

五、一封家书诉说家风传廉

铁道游击队纪念馆里的一封家书(图3)默默讲述着动人的故事。这封家书的书写人是铁道游击队第二任大队长刘金山,家书的收件人是刘金山的儿子。信中,刘金山意味深长地告诫子女,“无论在哪里,做人做事一定要公私分明,在廉洁自律上,不能打一点折扣!”

新中国成立后的一年,部队要给刘金山大儿子提干,组织上征求他意见时,他坚决不同意。理由很简单:大儿子没挑过大粪、喂过马,没在部队做过饭,缺乏锻炼,必须全部补上这些“课”。孩子们听在耳里,记在心里。从此,他的子女纷纷主动到基层最艰苦的地方接受锻炼,无一人托关系换好工作。

后来刘金山任苏州军分区司令员,兼任苏州专区地委书记。任地委书记期间,有时候和县委书记、县长们一起开会,不少人让他请客,刘金山总是在家炒两个菜,再拿自家食材到食堂加工两个菜,陪他们一起吃。每年地委招待费,他总是结余最多。下乡检查工作,刘金山不光自掏腰包如数交纳伙食费,还争着给司机和警卫员垫付。

1996年,生命弥留之际,刘金山留下遗言,决定把骨灰安葬在薛城临山。并叮嘱家人一定要简办薄葬,今后无论什么时候去扫墓祭拜,一定轻车简从,不打扰地方政府。至今,每年清明时节,他的子女谨遵教诲,无一越雷池半步,为世人所敬佩。烽火岁月立战功,和平年代留青名。新中国成立后,铁道游击队的许多负责人像刘金山一样居功不傲,清气常存。

硝烟散去,精神永恒。铁道游击队红色文化作为中国共产党人精神谱系的重要组成部分,承载着中国共产党人的初心和使命,已经深深融入中华民族的血脉和灵魂,是我们不断砥砺前行的不竭动力。

作者单位:枣庄市峄城区市场监管综合事务中心枣庄市公共就业和人才服务中心