基于灾害系统理论和BFiaO模型的档案馆应急响应知识本体建设研究

应急管理是个人、团体、社区等主体为避免或降低灾害影响而采取的持续活动。档案馆的应急管理是指档案馆为有效防止、控制、处理突发性的灾害事件而采取的预防、响应、处置等系列行为。档案馆的应急响应则是指在发生自然灾害、人为破坏或计算机、网络系统等突发安全事件时所能采取的紧急救援和恢复活动。近年来,由厄尔尼诺现象导致的极端天气事件频发。全球气候变化问题不仅对不可移动文物的保护带来威胁,也给档案馆、图书馆、博物馆等文献遗产收藏机构的应急管理工作带来新挑战。2021年郑州特大暴雨、2022年四川芦山地震、2023年京津冀特大暴雨和印尼国家博物馆火灾等事件,都提醒档案部门要更加重视档案的安全保护,最大程度地拓宽和提高档案工作者应对重大突发事件的知识和能力。

突发事件发生后,通常会受档案馆基础设施或所在区域特点的影响而与其他事件发生协同或连锁反应,共同作用于馆藏档案。虽然档案行业标准《档案馆应急管理规范》(DA/T 84-2019)为突发情况下档案馆的应急抢救与恢复工作提供了整体指导,但各地区档案馆需结合自身所处地理环境、气候条件、馆藏设施等,对所发生的紧急情况进行综合评估和区分应对。因此,应急响应的复杂性要求设计涵盖事件不同方面的本体模型来进行快速响应。焦麟等[1]构建了面向生物危害应急响应的地理本体模型;王芳等[2]构建了面向火灾应急管理的本体模型;Santos和Sicilia[3-5]对突发事件评估本体进行了研究。其中,Santos和Sicilia提出了正式基础设施事件基本评估本体(basic formal infrastructure incident assessment ontology,BFiaO)[3],将基础设施、自然灾害、事件起因、演变及可能导致的结果等相关信息相关联,能够更好地预测突发事件对不同机构可能产生的不同影响,是灾害系统理论在实践中的有效运用。本文基于灾害系统理论,在对BFiaO模型进行借鉴和拓展的基础上,综合事件、任务和资源开展档案馆应急响应知识本体模型的建立,以便推断与档案馆所处环境、基础设施相关的潜在风险和基于可用资源能够实施的有效措施,有利于预测并避免与现有或过去档案馆突发事件相同或类似的连锁情况,优先考虑重要抢救任务。

一、灾害系统理论和BFiaO模型

(一)灾害系统理论

灾害系统理论来源对灾害科学的研究,始于对自然灾害的分析,后被广泛应用于社会灾害、城市灾害等领域。该理论中的灾害系统包括作为承灾体的人和物,以及由孕灾环境和致灾因子组成的外部条件,这三者的相互作用导致了灾害风险的发生[6-7]。其中,致灾因子是导致风险的必要条件,承灾体是风险作用对象,孕灾环境是促成因素。灾害系统理论强调,对于灾害要从整体的社会系统和生态系统的空间结构角度进行处理,尤其要注意由多种致灾因子导致的灾害并存或并发现象,或由孕灾环境导致的灾害串发情况。

根据灾害系统理论以及相关国家标准对灾害的分类统计,可以从事件的基本信息、致灾因子、孕灾环境、承灾体和灾情等五个方面对档案馆突发事件的属性进行分析[8]。事件基本信息是指事件的类型、级别、发生时间、发生地点、结束时间等;致灾因子是指形成灾害的客观原因,如气候、生物活动、技术等;孕灾环境包括档案馆内部环境和外部环境两方面,内部环境是指档案馆的基础设施情况,包括信息系统、水电等,外部环境是指档案馆所处地理位置的地形地貌、水文、气象等;承灾体是指受灾对象,主要包括档案、人员和档案馆内设施设备等;灾情包括档案受损数量和程度、人员伤亡数量和程度等。

(二)BFiaO模型

档案馆的建筑环境和基础设施为档案工作的正常开展和紧急情况下的救援提供了基本的物质条件和组织结构,但有时也会为灾害的诱发或扩大提供孕灾环境。《档案馆应急管理规范》规定,档案馆进行风险管控的首要步骤就是对档案馆建筑环境、设施设备和档案管理过程中的风险进行识别与预测。《档案馆安全风险评估指标体系》则从馆库、设施设备、档案实体、档案信息等方面对档案馆可能面临的风险进行分析和优先排序。由此可见,档案馆库所处自然环境和馆内设施环境对灾害事件的发展和管控具有重要影响。因此,基于基础设施和自然环境对紧急状况下可能产生的风险进行评估的BFiaO模型,在档案馆的应急管理工作中具有较大的参考与借鉴意义。

BFiaO模型中的事件通常是突发性的,能够产生不良的影响,如洪水、火灾、地震等。基于不同类型的事件进行建模,将事件类型与处理手段相关联,即可由系统或程序自行判断和选择事件发生时可采取的应急措施。不同的事件具有不同的开始和结束时间以及发生的不同地理位置,因此,事件及其影响是由时空两种因素所决定的。例如,短暂的和持续的暴雨对同一地区的影响可能截然不同,相同降水量的暴雨对不同地区的影响也可能有所区别。不同事件之间的关联关系是BFiaO模型的核心要素。无论是对可能发生的事件本身还是对不同事件所引发的可能后果进行预测和评估,都是对未发生的情况进行分析,可以从认知可能性的角度用“可能事件”加以表示,由此可形成多种预测结果。这些预测结果可能源于与气候条件相关的概率模型计算所得结论,也可能来自专家的推断分析。

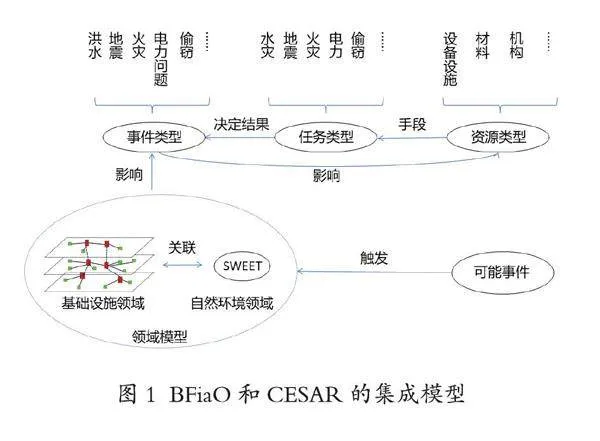

由此,BFiaO基于紧急协调与行动资源跟踪(coordination of emergencies and tracking of actions and resources,CESAR)提供了一个完整的本体模型[5],通过对事件、任务和资源进行详细分类,实现有效地应急管理。分类法的实施尤其要注意充分涵盖机构、材料、设备设施以及他们之间的相互关系。BFiaO和CESAR的集成模型如图1所示。该模型基于对可能事件的描述,选择和利用最适宜的措施和资源,并且重点关注事件可能导致的后果以及事件与可采取措施之间的关联。图1中的领域模型包括不同基础设施领域和由地球和环境术语语义网(semantic web for earth and environmental terminology,SWEET)定义的自然环境领域[9-10]。由于事件的复杂性和多变性,对基础设施的脆弱性进行评估,并预测事件的发生可能导致的结果,是应急管理工作中的关键。基础设施领域作为评估潜在风险的核心要素,由多个相互关联的网络组成。突发事件在互联的基础设施领域中产生的连锁反应,由此导致灾害的并发或串发。“可能事件”“事件类型”“任务类型”“资源类型”等都为应急响应模型中的主要概念。任务类型作为该模型的重点,由不同类型的事件决定,同时影响事件发生后所产生的结果。任务类型也与资源种类相关,现有的材料、设备和机构等资源决定了所能采取的措施。

二、档案馆应急响应知识本体构建

(一)构建方法与工具选择

目前,用于本体构建的方法主要包括七步法、Methontology方法、IDEF5法、骨架法等。其中,斯坦福大学提出的七步法最为成熟且最常用,因此本文选择七步法作为档案馆应急响应知识本体构建的方法。本体构建工具选择由斯坦福大学开发的Protégé软件,用以提供档案馆应急响应知识本体中的类、关系、属性和实例等。

(二)本体构建范围和复用本体

本文所构建的本体范围,即以档案馆处理突发事件的应急知识为研究对象设计可扩展的档案馆应急响应知识本体模型。通过对现有相关理论研究和实际案例进行考察,可复用BFiaO模型中的主要概念作为本体,包括事件、任务和资源。

(三)本体的类和属性

1.本体的类及层级

基于灾害系统理论和BFiaO模型,并结合《档案馆应急管理规范》《档案工作突发事件应急处置管理办法》《档案馆防治灾害工作指南》等标准规范和文件内容,提炼其中的重要概念和关键术语,形成以下主要的档案馆应急响应知识本体:

(1)事件。事件是指基于档案馆灾害监测所得的可能对档案馆带来潜在风险的自然灾害、人为破坏和基础设施灾害等。自然灾害主要包括地震、洪水、火灾、台风、泥石流等,一经发生,通常会给档案馆、档案馆库设备设施、档案工作者和档案利用者带来巨大的危害;人为破坏由人类活动引起,包括档案失窃、蓄意或无意纵火、档案信息泄露、网络系统攻击等,虽然具有一定的可控性,但有时也会导致较大的损失;基础设施灾害是由档案馆内各种基础设施网络问题造成的破坏,如电线老化、水管老化、计算机系统故障等。

(2)任务。任务是指在突发事件发生的前、中、后阶段,档案馆可以分别采取的应急响应措施。档案馆的应急响应工作主要包括前期处置、应急处置和恢复抢救三个阶段,每个阶段对于档案的实体和信息安全都至关重要。前期处置工作的重点是确定档案馆内部应急响应领导部门和各部门主要职责,如启动相应的预警响应和应急预案、及时上报事件情况等;应急处置工作是按照先重点、后一般的原则,对事件发生后可能或已经受损的档案进行及时转移或保护以及对可能或已经受到人身伤害的档案工作者和利用者进行及时疏散或撤离,如火灾发生后对受灾地档案进行有序撤离、疏散人员等;灾后的恢复抢救工作是对受损档案、建筑或设备进行全面统计和处理以及对受伤人员进行救助,如对水淹档案进行干燥或冷冻处理、对受伤人员送医救治等。

(3)资源。资源是指事件发生时期档案馆可联络、合作的机构,或可以利用的物资,以尽可能地降低突发事件对档案馆和人员的影响。档案馆应急响应知识本体中的资源类可分为“机构”“设备设施”和“材料”三个子类。重大突发事件发生时,档案馆应该根据事件类型及时和消防部门、防汛部门、公安部门、应急救援中心或国土资源管理部门等机构取得联系,并合作开展救援工作,同时要利用馆内现有设备(如档案馆微型消防站、自助灭火系统、数据备份系统等)或材料(如防洪挡板、防火阻燃材料等)进行紧急抢救。

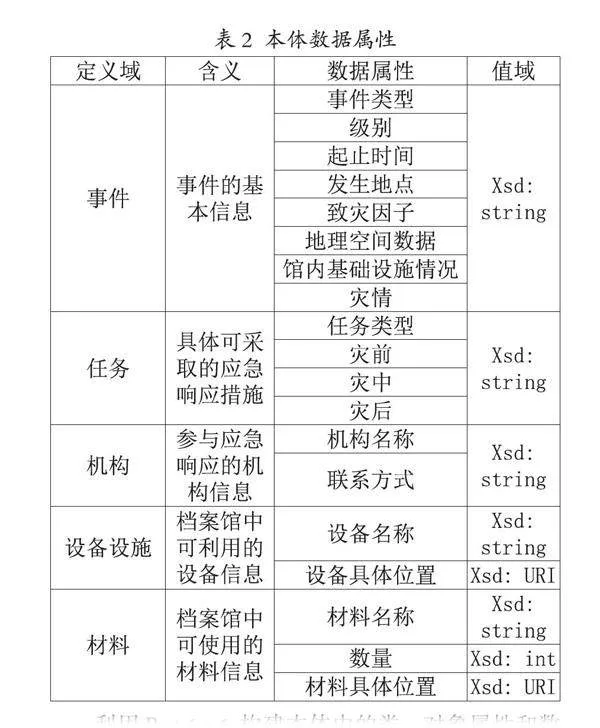

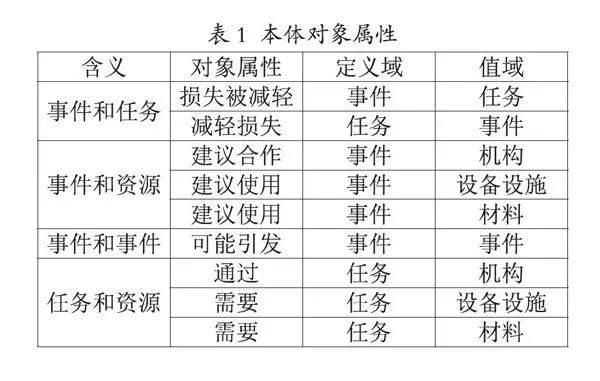

2.属性的创建

在本体构建过程中,属性主要包括对象属性和数据属性。对象属性通过将本体中的类分别作为定义域和值域建立不同实体间的关联;数据属性是对类的具体补充或说明。本文所构建的档案馆应急响应知识本体中的对象属性和数据属性分别如表1、表2所示。

3.可视化模型

利用Protégé构建本体中的类、对象属性和数据属性,最终得到档案馆应急响应知识本体可视化模型(图2),共包括3个核心类、3个子类、9个对象属性和19个数据属性。档案馆应急响应知识本体模型将结合各个档案馆的不同资源特点,为其提供不同类型突发事件的规范化应急响应措施,尽可能消除或降低突发事件对档案馆造成的不良影响。

(四)实例创建

上文仅从理论层面对档案馆应急响应知识本体进行研究,为进一步实现该本体模型对档案馆应急响应知识的组织,可以通过实例验证其可行性。本文以近几年较为常见的水害为例,围绕档案馆应对水害的应急响应知识建立相应的本体模型。

1.水害应急响应知识预处理

水害给档案馆带来的破坏和损失通常是毁灭性的。造成水害的原因很多,既可能是外部的自然原因,也可能是内部的基础设施原因,主要包括台风、飓风等引起的河水泛滥、暴雨、海啸、馆内空调或暖气管道漏水、屋顶漏水、墙壁渗水、排水系统故障、消防用水等。如果水害处理不及时或档案馆内基础设施存在安全漏洞,极有可能由水害导致其他事件的串发,如档案馆内水电中断、通信网络故障、档案丢失、霉变等。根据现有文献对档案馆遭遇水害的应急抢救处理对策研究[11-14]和实际的水灾抢救经验[15],将由暴雨引起的水害抢救相关信息按照档案馆应急响应知识本体模型进行整理与著录(表3)。

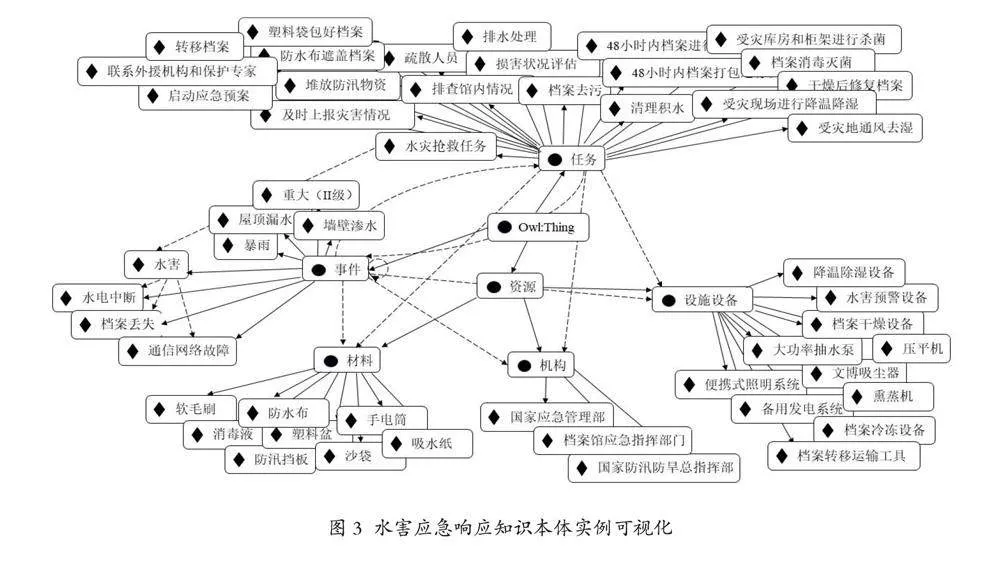

2.水害应急响应知识本体实例可视化

档案馆水害应急响应知识本体建设的主要目标是对档案馆遭遇水害时能采取的任务措施、可利用的资源等知识进行结构化描述,并在此基础上揭示知识间的关联关系。为了更加直观、清晰地呈现档案馆应急响应知识间的关联,围绕上述案例构建实例化的可视图(图3),以检验该本体模型是否适应实际情况。

通过对水害应急响应知识本体的属性和值进行定义和语义关联,使档案馆主管部门和人员能够迅速地通过结构化的知识组织方式及时掌握事件详情和应采取的措施。基于档案馆水害应急响应知识本体的建设实例,可以看出当前档案馆在应对突发事件过程中应重点强化以下三点:

(1)结合各馆实际情况构建应急响应知识本体的数据层。本文从模型层面构建了档案馆应急响应知识本体,各级各类档案馆在制定具体的灾前、灾中和灾后任务时要结合各馆所处的地理位置、本馆实际情况等构建该本体模型的数据层,以此提高实际操作中的可行性和科学性。尤其注意要在对本馆的设备设施、材料和可获得的外部资源进行客观评估的基础上制定详细的应急预案、确定可行的应急响应任务。

(2)基于灾害系统理论重新评估档案馆的基础设施建设。灾害系统理论强调致灾因子、孕灾环境和承灾体三者的共同作用,并重视对灾害链形成的研究和预防。档案馆建筑和基础设施在突发事件发生时极有可能成为良好的孕灾环境,促使灾害链进一步形成。因此,档案馆要重视请当地相关部门对所处地理位置和馆内安全设施进行整体评估[16],对照《中华人民共和国防震减灾法》《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)等要求重新检查档案馆建筑是否合规、馆内用于减灾救灾的设备和物资是否配备齐全等。如果档案馆确实已处于风险区或受客观经济原因馆内无法备齐足够的灾害防治专用设备,则要结合档案馆应急响应知识本体模型具体考虑不同种类事件发生后可能导致的灾害并发或串发的情况,提前做好有针对性的应急响应预案。

(3)基于档案馆应急响应知识本体建立联动机制。在面对突发性事件时,单凭档案馆的人力、物力、财力等通常很难做出全方位地快速应对。因此,各档案馆要基于该应急响应知识本体事先与公安、消防、气象、保密、网管等相关部门,以及档案保护修复专家团队建立联动机制,在遇到大规模、破坏性强的突发事件时,可以及时获得准确的事件信息和最新情况,以及这些专业人员、机构或部门的协助和支持。通过基于应急响应知识本体建立联动和物联系统,有利于迅速、高效地实现信息和资源共享,帮助档案馆,尤其是基础设施配置不够完善的基层档案馆实现最大程度地减灾和抗灾。

三、总结

档案馆应急响应知识本体的构建不仅将档案馆在面对不同类型的突发事件时所能采取的措施和利用的资源进行统一、集中组织和存储,有效加快了档案馆的应急响应速度,而且强调档案馆基础设施在防灾减灾救灾中的重要作用,应结合灾害系统理论和BFiaO模型综合考虑档案馆建筑、各类系统网、物资、设备等实际情况,从基础设施方面尽可能地消除孕灾环境带来的风险,减缓或阻止灾害事件的发生及并发、串发事件对档案馆的危害,保证在突发事件发生时将档案馆的损害程度降至最低。此外,档案馆应急响应知识本体模型的建立也为各馆结合自身实际情况制定更有针对性和更可行的应急预案,进一步完善基础设施建设以及与外部防灾救灾专业机构和团队建立联动机制等提供了可能。

参考文献:

[1] 焦麟, 邢帅, 王丹菂, 等. 面向生物危害应急响应的地理本体模型设计与构建[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2021, 46(4): 586-594.

[2] 王芳, 杨京, 徐路路. 面向火灾应急管理的本体构建研究[J]. 情报学报, 2020, 39(9): 914-925.

[3] SICILIA M A, SANTOS L. Main elements of a basic ontology of infrastructure interdependency for the assessment of incidents[M]//Visioning and Engineering the Knowledge Society. A Web Science Perspective. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009: 533-542.

[4] SANTOS L, SICILIA M A, PADRINO S. Ontologies for emergency response: effect-based assessment as the main ontological commitment[C]//GARCÍA-BARRIOCANAL E, CEBECI Z, OKUR MC, et al. Research Conference on Metadata and Semantic Research. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011: 93-104.

[5] SANTOS L, SICILIA M A, GARCIA-BARRIOCANAL E. Ontology-based modeling of effect-based knowledge in disaster response[J]. Int J Semant Web Inf Syst, 2019, 15(1): 102-118.

[6] 史培军. 四论灾害系统研究的理论与实践[J]. 自然灾害学报, 2005, 14(6): 1-7.

[7] 史培军. 五论灾害系统研究的理论与实践[J]. 自然灾害学报, 2009, 18(5): 1-9.

[8] 杜志强, 李钰, 张叶廷, 等. 自然灾害应急知识图谱构建方法研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(9): 1344-1355.

[9] RASKIN R G, PAN M J. Knowledge representation in the semantic web for Earth and environmental terminology (SWEET)[J]. Comput Geosci, 2005, 31(9): 1119-1125.

[10] 马胜男, 孙翊, 郭明明. SWEET本体研究述评[J]. 标准科学, 2010(9): 38-43.

[11] 陶琴, 荆秀昆. 应对水淹纸质档案的抢救与保护对策[J]. 档案学研究, 2006(1): 50-53.

[12] 冯小庆, 黄颖, 梁兵. 档案馆(室)水灾预防与应急处置探讨[J]. 档案与建设, 2009(9): 27-28, 21.

[13] 宋宝珠, 韩新萍, 韩军平. 档案馆建立灾害应急预案的思考[J]. 机电兵船档案, 2010(5): 30-32.

[14] 向立文, 罗满玲. 档案馆自然灾害预防的几点思考[J]. 档案学研究, 2011(3): 71-74.

[15] 郭艺. 基于舆情的河南各地档案馆受灾情况及后期补救措施调查[J]. 档案管理, 2022(2): 91-92.

[16] 罗茂斌, 胡红霞. 档案馆自然灾害防治工作存在的问题及对策分析[J]. 档案学通讯, 2012(3): 85-88.

基金项目:教育部人文社科青年基金项目“民国‘档案砖’揭粘研究及揭粘方法体系建设”(22YJC870002)

作者单位:苏州大学社会学院