新课标视角下以核心素养为导向的小学数学教学策略

在新课标视角下,培养学生的核心素养已成为教学的核心任务之一。在小学数学教学中,教师要立足学生学习实情,改变传统教育观念,采取多元化的措施来创新课堂教学模式,落实学生核心素养培养目标,营造生动活泼的课堂氛围,促使学生积极地参与到教学活动中。基于此,本文以“分数加减法”教学为例,对新课标视角下以核心素养为导向的小学数学教学策略展开探讨。

一、引导学生自主探究,获取学习经验

新课标注重基础性、普及性,也主张每个人都能在数学上得到不同发展。所以在实践过程中,必须重视发展学生的数学核心素养。为了能取得良好的效果,教师应引导学生自主探究,形成良好的数感,通过这种方式发展他们的数学思维,而这也是当下比较有效的一种手段。具有良好数感和意识的人,往往可以借助所学内容和图形去观察客观事物的主要特点,且具备对运算的敏锐适应性。比如,在教学“分数加减法”一课时,教师可先对本节课的知识点进行简单讲解,鼓励学生大胆猜想、大胆思考,形成自己的想法和见解,然后用相关工具设计出如下问题:

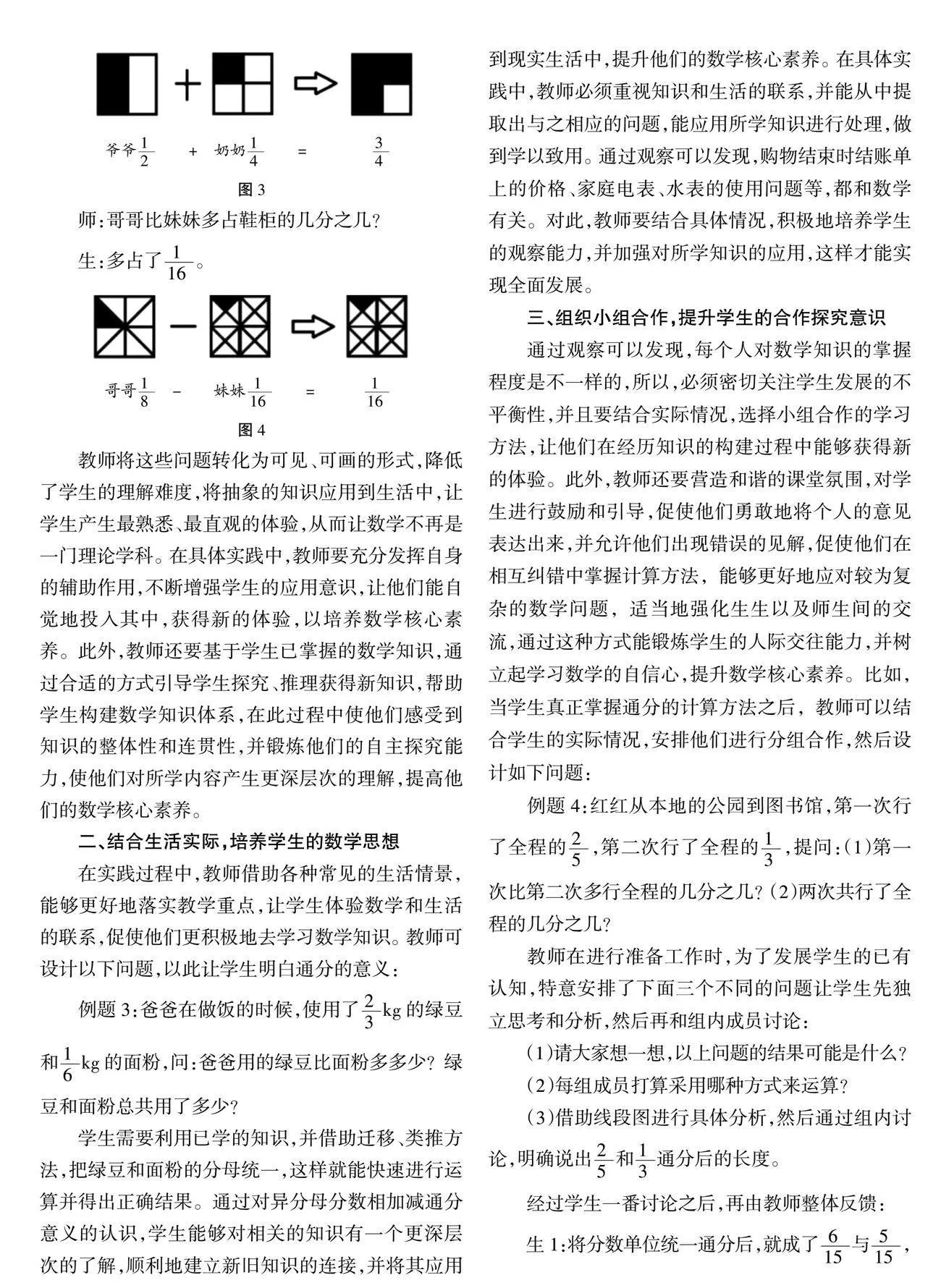

例题1:请问+的和是多少?

教师可以带领学生一起探索,并借助折一折、拼一拼、摆一摆等形式,让学生理解为什么+之和一定大于小于1。教师还可借助图形摆拼,如图1所示,引导学生独立探究完成“学习任务单”,进而使学生对所学知识有一个深刻的理解。

借助属性展示,将抽象的算理更形象地展示出来,这样不仅能让学生获得情感的体验,还能帮助他们突破认知。在此基础上,学生就能真正地了解异分母分数相加需要先通分,转化成同分母分数后,再进行运算,然后提出以下问题:

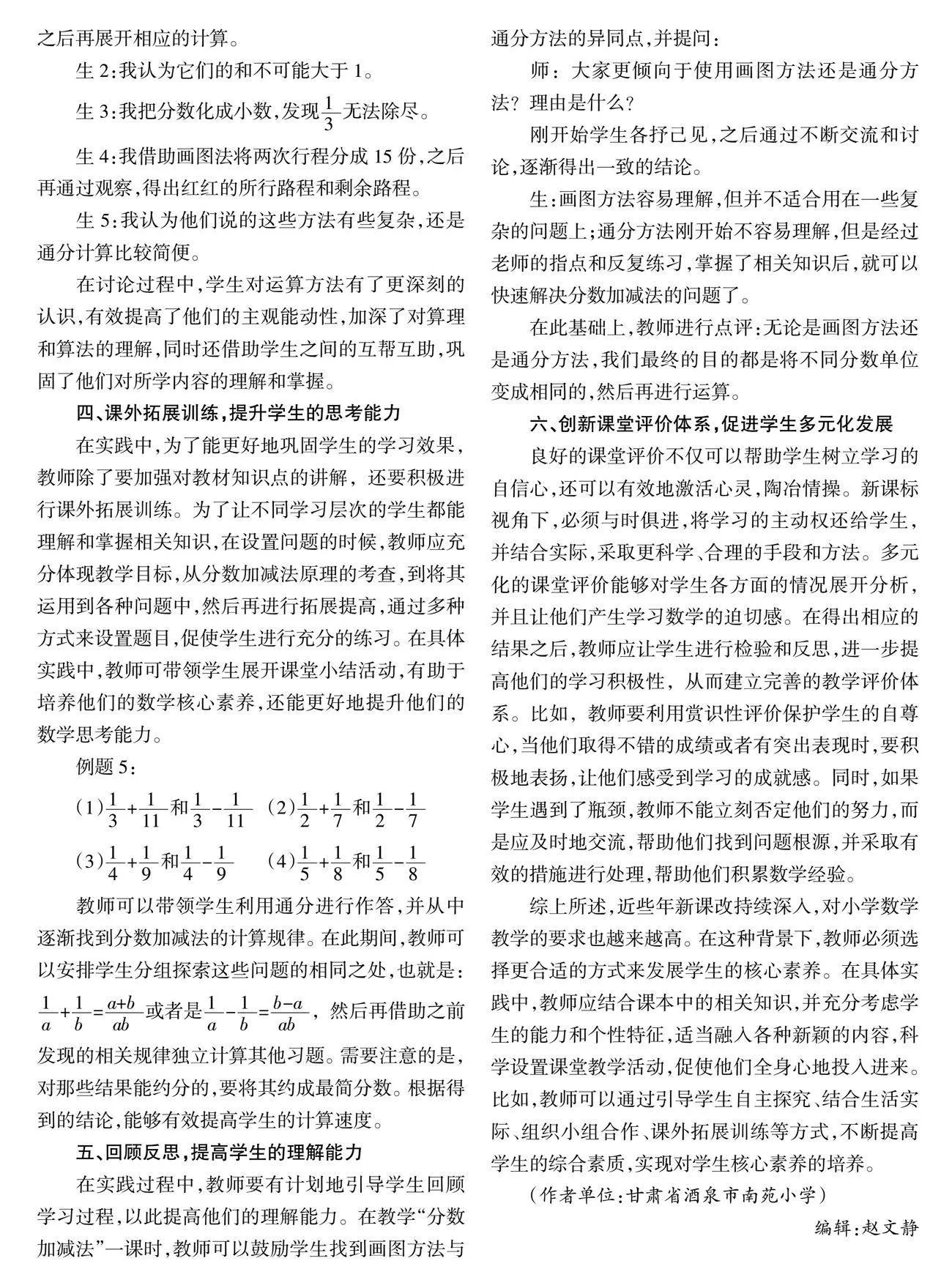

例题2:如图2所示,爷爷用了鞋柜的,奶奶用了鞋柜的,哥哥用了鞋柜的,妹妹用了鞋柜的。

爷爷 奶奶 哥哥 妹妹

图2

教师用工具在黑板上画出相应的图形,之后再进行提问,并找学生进行回答:

师:爷爷和奶奶共占鞋柜的几分之几?

生:一共占了。

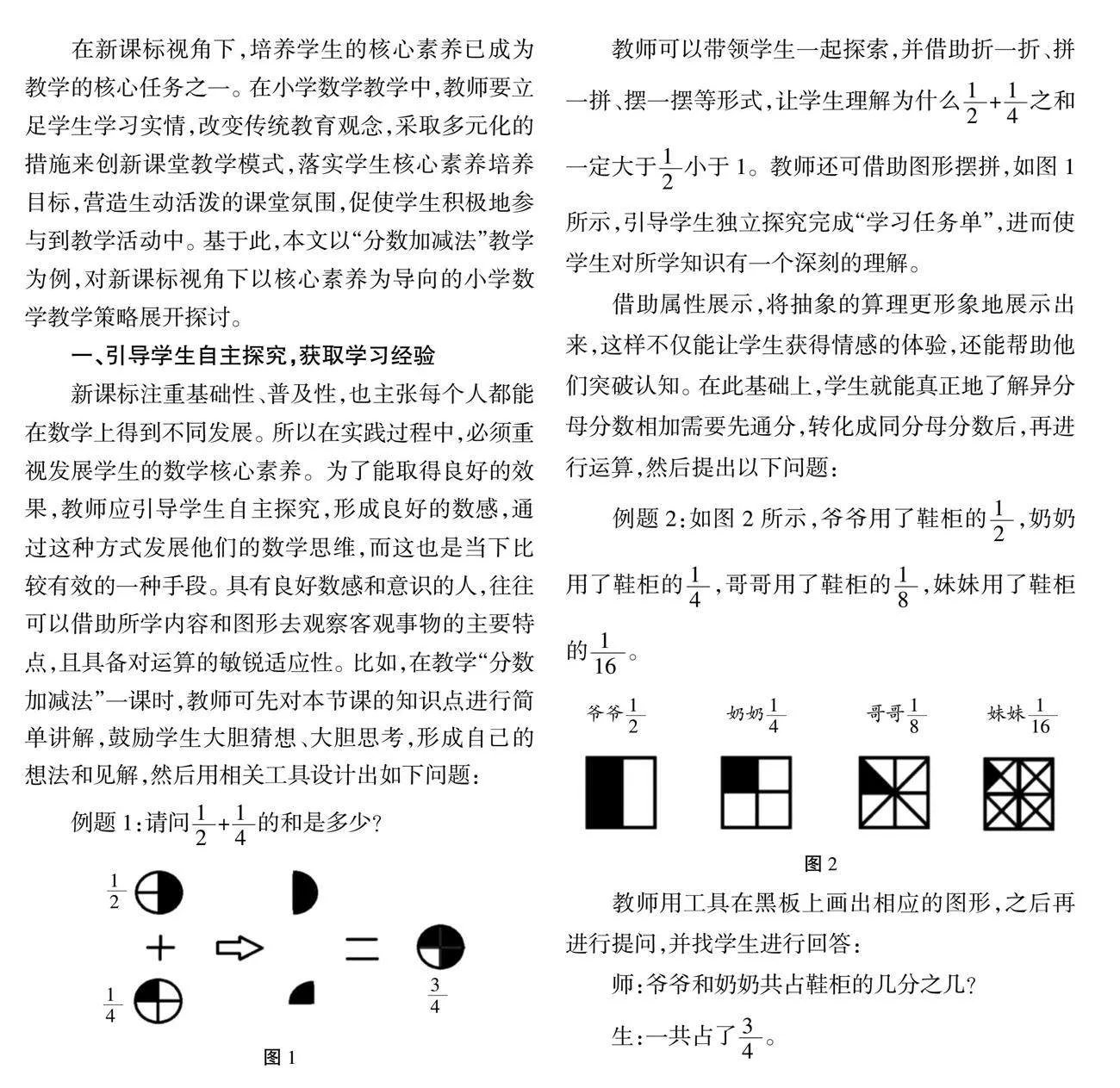

爷爷 + 奶奶 =

师:哥哥比妹妹多占鞋柜的几分之几?

生:多占了。

哥哥 - 妹妹 =

教师将这些问题转化为可见、可画的形式,降低了学生的理解难度,将抽象的知识应用到生活中,让学生产生最熟悉、最直观的体验,从而让数学不再是一门理论学科。在具体实践中,教师要充分发挥自身的辅助作用,不断增强学生的应用意识,让他们能自觉地投入其中,获得新的体验,以培养数学核心素养。此外,教师还要基于学生已掌握的数学知识,通过合适的方式引导学生探究、推理获得新知识,帮助学生构建数学知识体系,在此过程中使他们感受到知识的整体性和连贯性,并锻炼他们的自主探究能力,使他们对所学内容产生更深层次的理解,提高他们的数学核心素养。

二、结合生活实际,培养学生的数学思想

在实践过程中,教师借助各种常见的生活情景,能够更好地落实教学重点,让学生体验数学和生活的联系,促使他们更积极地去学习数学知识。教师可设计以下问题,以此让学生明白通分的意义:

例题3:爸爸在做饭的时候,使用了kg的绿豆和kg的面粉,问:爸爸用的绿豆比面粉多多少?绿豆和面粉总共用了多少?

学生需要利用已学的知识,并借助迁移、类推方法,把绿豆和面粉的分母统一,这样就能快速进行运算并得出正确结果。通过对异分母分数相加减通分意义的认识,学生能够对相关的知识有一个更深层次的了解,顺利地建立新旧知识的连接,并将其应用到现实生活中,提升他们的数学核心素养。在具体实践中,教师必须重视知识和生活的联系,并能从中提取出与之相应的问题,能应用所学知识进行处理,做到学以致用。通过观察可以发现,购物结束时结账单上的价格、家庭电表、水表的使用问题等,都和数学有关。对此,教师要结合具体情况,积极地培养学生的观察能力,并加强对所学知识的应用,这样才能实现全面发展。

三、组织小组合作,提升学生的合作探究意识

通过观察可以发现,每个人对数学知识的掌握程度是不一样的,所以,必须密切关注学生发展的不平衡性,并且要结合实际情况,选择小组合作的学习方法,让他们在经历知识的构建过程中能够获得新的体验。此外,教师还要营造和谐的课堂氛围,对学生进行鼓励和引导,促使他们勇敢地将个人的意见表达出来,并允许他们出现错误的见解,促使他们在相互纠错中掌握计算方法,能够更好地应对较为复杂的数学问题,适当地强化生生以及师生间的交流,通过这种方式能锻炼学生的人际交往能力,并树立起学习数学的自信心,提升数学核心素养。比如,当学生真正掌握通分的计算方法之后,教师可以结合学生的实际情况,安排他们进行分组合作,然后设计如下问题:

例题4:红红从本地的公园到图书馆,第一次行了全程的,第二次行了全程的,提问:(1)第一次比第二次多行全程的几分之几?(2)两次共行了全程的几分之几?

教师在进行准备工作时,为了发展学生的已有认知,特意安排了下面三个不同的问题让学生先独立思考和分析,然后再和组内成员讨论:

(1)请大家想一想,以上问题的结果可能是什么?

(2)每组成员打算采用哪种方式来运算?

(3)借助线段图进行具体分析,然后通过组内讨论,明确说出和通分后的长度。

经过学生一番讨论之后,再由教师整体反馈:

生1:将分数单位统一通分后,就成了与,之后再展开相应的计算。

生2:我认为它们的和不可能大于1。

生3:我把分数化成小数,发现无法除尽。

生4:我借助画图法将两次行程分成15份,之后再通过观察,得出红红的所行路程和剩余路程。

生5:我认为他们说的这些方法有些复杂,还是通分计算比较简便。

在讨论过程中,学生对运算方法有了更深刻的认识,有效提高了他们的主观能动性,加深了对算理和算法的理解,同时还借助学生之间的互帮互助,巩固了他们对所学内容的理解和掌握。

四、课外拓展训练,提升学生的思考能力

在实践中,为了能更好地巩固学生的学习效果,教师除了要加强对教材知识点的讲解,还要积极进行课外拓展训练。为了让不同学习层次的学生都能理解和掌握相关知识,在设置问题的时候,教师应充分体现教学目标,从分数加减法原理的考查,到将其运用到各种问题中,然后再进行拓展提高,通过多种方式来设置题目,促使学生进行充分的练习。在具体实践中,教师可带领学生展开课堂小结活动,有助于培养他们的数学核心素养,还能更好地提升他们的数学思考能力。

例题5:

(1)+和- (2)+和-

(3)+和- (4)+和-

教师可以带领学生利用通分进行作答,并从中逐渐找到分数加减法的计算规律。在此期间,教师可以安排学生分组探索这些问题的相同之处,也就是:+=或者是-=,然后再借助之前发现的相关规律独立计算其他习题。需要注意的是,对那些结果能约分的,要将其约成最简分数。根据得到的结论,能够有效提高学生的计算速度。

五、回顾反思,提高学生的理解能力

在实践过程中,教师要有计划地引导学生回顾学习过程,以此提高他们的理解能力。在教学“分数加减法”一课时,教师可以鼓励学生找到画图方法与通分方法的异同点,并提问:

师:大家更倾向于使用画图方法还是通分方法?理由是什么?

刚开始学生各抒己见,之后通过不断交流和讨论,逐渐得出一致的结论。

生:画图方法容易理解,但并不适合用在一些复杂的问题上;通分方法刚开始不容易理解,但是经过老师的指点和反复练习,掌握了相关知识后,就可以快速解决分数加减法的问题了。

在此基础上,教师进行点评:无论是画图方法还是通分方法,我们最终的目的都是将不同分数单位变成相同的,然后再进行运算。

六、创新课堂评价体系,促进学生多元化发展

良好的课堂评价不仅可以帮助学生树立学习的自信心,还可以有效地激活心灵,陶冶情操。新课标视角下,必须与时俱进,将学习的主动权还给学生,并结合实际,采取更科学、合理的手段和方法。多元化的课堂评价能够对学生各方面的情况展开分析,并且让他们产生学习数学的迫切感。在得出相应的结果之后,教师应让学生进行检验和反思,进一步提高他们的学习积极性,从而建立完善的教学评价体系。比如,教师要利用赏识性评价保护学生的自尊心,当他们取得不错的成绩或者有突出表现时,要积极地表扬,让他们感受到学习的成就感。同时,如果学生遇到了瓶颈,教师不能立刻否定他们的努力,而是应及时地交流,帮助他们找到问题根源,并采取有效的措施进行处理,帮助他们积累数学经验。

综上所述,近些年新课改持续深入,对小学数学教学的要求也越来越高。在这种背景下,教师必须选择更合适的方式来发展学生的核心素养。在具体实践中,教师应结合课本中的相关知识,并充分考虑学生的能力和个性特征,适当融入各种新颖的内容,科学设置课堂教学活动,促使他们全身心地投入进来。比如,教师可以通过引导学生自主探究、结合生活实际、组织小组合作、课外拓展训练等方式,不断提高学生的综合素质,实现对学生核心素养的培养。

(作者单位:甘肃省酒泉市南苑小学)

编辑:赵文静