具身认知理论视野下的小学数学教学设计

【教材分析】

“认识分米和毫米”是二年级下册的教学内容,属于“图形与几何”模块。《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出学段目标:“体验物体长度的测量过程,认识常见的长度单位,形成初步的量感和空间观念。”通过学段目标不难看出,在本节课教学中,教师应引导学生参与实践活动,结合生活经验认识分米和毫米,并能学会灵活转换单位,根据测量物实际状况选择长度单位。

【学情分析】

皮亚杰的认知发展理论指出,低年级小学生的思维以具体形象为主,他们的思维活动需要借助具体事物才能展开。二年级小学生已积累了一定的生活经验,因此教师在设计教学时可以将经验融入其中;二年级小学生的自主学习能力有了很大提升,但是主动参与学习的意识不强,注意力不能保持较长时间,生活经验尚处于初步积累阶段,会对新知识的学习形成一定障碍。

【教学目标】

1.通过观察、动作描述、列举等方式,结合现实生活了解“分米”和“毫米”,认识1分米和1毫米的含义。用手指和实物比量1分米和1毫米,掌握毫米、厘米、分米相邻长度单位间的进率是10。

2.在动手描述、实物比量等活动中,对1分米和1毫米的长度形成初步感知;学会用线段近似长、物体等表示分米、毫米的技能,锻炼学生估算较短物体长b5IcR5YtMi9RtLdAUasz1eOiYJEjYjkWAsof3AKaqO0=度的能力,会用直尺测量物体长度,进一步积累操作经验,经历解决问题的完整过程。

3.在经历估计、比画、测量等活动基础上,培养学生主动探究知识的意识,体验分米、毫米在现实生活中应用的普遍性,感受数学与生活的密切联系,培养学生相互合作的良好习惯。

【教学重点】

初步感知1毫米、1分米的长度观念,会用毫米、分米为单位测量适宜物体的长度。

【教学难点】

用分米、毫米描述并测量物体长度。

【教学准备】

直尺、长方形卡纸、多媒体课件。

【教学过程】

(一)创设情境,唤醒经验

教师提出问题:同学们还记得二年级上学期学过的长度单位吗?学生回答。(教师板书:米和厘米)你还记得1米和1厘米大约有多长吗?你能用手来比画一下吗?

学生动手比量,教师出示1米、1厘米长的彩色卡纸,并张贴在黑板上。

教师继续提问:同学们,你们知道父母的身高吗?(学生自主交流,用米和厘米为单位回答父母身高)你们还记得1米等于多少厘米吗?学生回答。(教师板书:1米=100厘米)

师生交流:在上学期我们学习了米和厘米,在现实生活中测量了一些物体长度,除了要用到上面学过的长度单位,还有其他长度单位,今天我们就来认识两位新朋友——分米和毫米。(课件出示:认识分米和毫米)

(设计意图:二年级上学期学生学习了米和厘米,已经有一定知识和经验积累,同时在生活中遇到的测量经验也比初学长度单位时更丰富。因此,在课堂开始,教师用旧知创设学习情境,唤醒学生对知识的记忆,并通过比画等具身活动加以强化,为新知探究做好方法和心理上的准备。)

(二)具身参与,探索新知

1.认识分米

探究一:测量长度,表达想法

教师向学生出示长方形卡纸,分小组给学生发放(如图1)。

教师提出探究要求:两人一小组,用自己手中的直尺测量长方形卡纸边的长度。

学生完成操作,必要时教师给予指导。

教师提出问题:你用的什么长度单位?测量出的长度是多少?

教师预设学生回答:我是用厘米表示测量的长度,测量出长边的长是20厘米,短边的长是10厘米。课件出示测量结果:20厘米,10厘米。

教师继续提问:请大家观察老师手中的尺子,你知道尺子的长度单位吗?

学生观察后回答:分米。

师:请同学们从信封中取出测量分米的尺子。

课件提出要求:你能用手中的尺子测量长方形卡纸的边长吗?

教师提问:测量出的长边长度是多少?(学生回答:2分米)

教师继续提问:你是怎样量的?

预设学生回答:我用手中的分米尺量了多次,最终测量结果都是2分米。

教师继续提出任务:请同学们测量短边的长度。

学生测量得出:1分米。

教师强调:分米也是重要的长度单位,通常用英文字母“dm”表示。(教师相机板书:分米dm)

探讨交流:用不同的尺子测量同一物体结果却不同,你能受到什么启发?探讨交流分米与厘米的关系,最终总结得出:2分米等于20厘米,1分米等于10厘米,分米也是一种重要的长度单位,分米和厘米之间的进率是10。

(设计意图:分米是本节课学习的一种新的长度单位,在新知传授环节,教师并没有直接讲授,而是先设计测量长方形卡纸边长的具身活动,并分别用以厘米和分米为单位的尺子测量,通过测量结果的对比得出结论,1分米等于10厘米,分米也是一种重要的长度单位。一方面锻炼学生的动手操作能力,同时也加强学生对知识的体验感,探究知识的过程以学生为中心;另一方面注重调动他们的学习主动性,为后续探究活动奠定坚实基础。)

探究二:观察分米,画出分米

活动:请同学们拿出分米尺,再仔细观察,明晰1分米到底有多长?学生观察、触摸尺子。

小结:1分米等于10厘米。

活动:请大家在任务单上画一条1分米长的线段。学生画线段,教师巡视指导。

教师总结画线段时需要注意的地方。

(设计意图:探究二是在学生初步认识分米的基础上,根据分米与厘米的关系,亲身观察体验1分米的长度,从视觉与触觉角度感受分米这一长度单位。接着是画1分米长的线段,引导学生自主操作,再次加强对分米的具身认知,促进学生对知识的内化。)

2.动手操作,认识毫米

探究一:动手测量,数出刻度

教师提出任务:用直尺测量自己食指的宽度。同桌相互测量。

教师提出问题:测量完你发现了什么?观察测量的刻度,数一数,说出自己食指的宽占了几个刻度。

强调:直尺上最小的格比厘米小,一小格表示的长度就是1毫米,毫米通常用英文字母“mm”表示。(教师板书:毫米mm)

小结:直尺上一小格表示1毫米,多少个小格就是多少毫米。

继续探究:用手指指着直尺,数一数1厘米中间有多少小格?

学生操作,并说出小格的数量。(每1厘米中间有10个小格)

小结:1厘米等于10毫米,厘米和毫米间的进率是10。

(设计意图:食指的宽度有的比1厘米长,有的比1厘米短,要精确测量食指宽度已经不能用学过的知识解决问题,学生需要运用更小的长度单位。在认识了毫米以后,再数一数1厘米中有几个小格,进而引导学生探索两者间的关系,进一步引导学生切身体会毫米是一个更小的单位,深度理解毫米的含义。)

探究二:深入生活,寻找实物

教师提出问题:1毫米究竟有多长?生活中有哪些物品的厚度是1毫米?

师:请同学们从学具袋中取出物品认真观察,物品有公交卡、身份证、1角硬币、银行卡等。

教师强调:要知道物体的厚度是不是1毫米,可以动手测量。

学生测量各种物体的厚度,最终确定公交卡、身份证、银行卡的厚度约为1毫米。

为了确认测量结果,将量出结果的物品插入1毫米厚的小孔内验证,同桌交替完成操作,并相互合作。

(设计意图:引导学生寻找生活中厚度为1毫米的物体,使学生找出公交卡、身份证、银行卡等物品,为了确定找到的物品厚度是1毫米,引导学生动手测量,通过具身参与使学生感知1毫米的长度,进而构建1毫米的长度观念。在小学数学课堂教学中,教师引导学生具身参与是重要的教学手段,可以有效激活学生探究兴趣,主动寻找现实生活中厚度是1毫米的物品,感受数学在生活中的广泛应用。)

(三)设计练习,巩固认知

1.观察

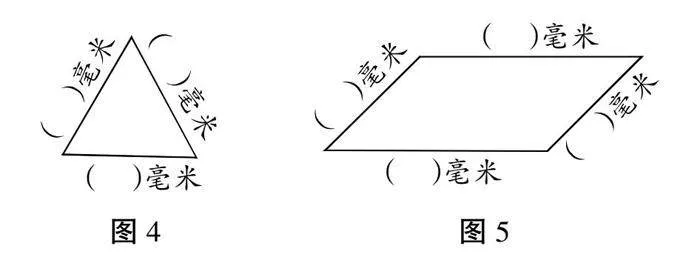

观察图2、图3测量物体的过程,说一说物体的长度是多少毫米。

2.测量

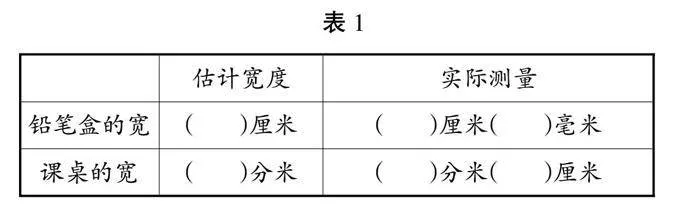

用你手中的直尺测量图4、图5的边长。学生动手实践。

3.估计并测量

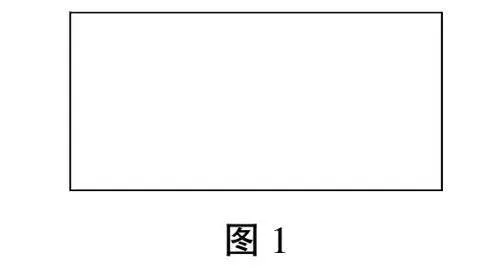

估计并测量铅笔盒的宽和课桌的宽,并填写表1。

(设计意图:学习完新知要及时巩固,为学生设计与新知紧密联系的习题可以促进他们对概念的理解。在完成练习后,引导学生自主探索解决问题的策略,同时注重将知识迁移到新情境中,避免生搬硬套例题。调动学生既要动脑也要动手,促进身心合一,帮助学生获取活动经验,深刻理解分米和毫米的内涵,并能灵活运用知识。)

(四)交流总结,促进内化

师:通过本节课的学习,同学们有什么收获?先与同伴交流,然后全班汇报总结。

(设计意图:设计总结交流是为了帮助学生重新回顾知识,系统整理本节课学习的全部内容,促进知识内化。同时,全班汇报环节可以培养学生的语言表达能力,学会用数学语言表达自我,进一步提升数学核心素养。)

(作者单位:兰州市西固区玉门街小学)

编辑:温雪莲