构建“语言+”课堂,实现核心素养的“教学平衡”

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)明确提出,语文核心素养包括文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四个方面,并强调四个方面是一个整体。按一般理解,既然称为“核心”,应该只有“一个”。课标从四个不同方面来阐述核心素养的内涵,无疑给一线教师的准确理解和把握提出了难题。因此,实现四者之间的“教学平衡”是我们不得不思考的问题。

一、核心概念:“语言+”课堂是什么

“语言+”中的“语言”指的是语言学习,具体而言,是指通过听、说、读、写等方式品析字词句、揣摩文本结构、习得表现手法等,进而积累语言材料,掌握语言运用规律。“语言+”不是在语言学习的基础上另外附加东西,而是指充分发挥语言学习在语文学习中的优化和集成作用,将语言学习与内隐其中的思维、情感、审美、文化等深度融合,寻找它们之间的耦合点,在促进学生言语能力生长的同时,解决思维发展、情感熏陶、审美丰盈、文化传承等问题,形成以语言学习为目的和实现工具的课堂样态。

二、价值取向:“语言+”课堂做什么

任何一门课程的学习,归根结底要解决两个根本问题:学什么、怎么学。“学什么”指引教学方向,回答“培养什么样的人”;“怎么学”支撑教学实施,回答“怎样培养人”。“语言+”课堂的构建,同样也要首先回答好这两个问题。

(一)对“物”的辨析:解决“学什么”问题

对于语文课程而言,语言学习、思维培养、文化熏陶、审美教育不能等量齐观,语言学习是基础、是根本,其他虽然也很重要,但都应附属于语言学习。进而言之,语言发展的同时,思维、文化、审美也会得到发展,思维、文化、审美方面的目标应在语言学习中达成,不能脱离语言学习“单打独斗”“凌空踏步”。“语言+”课堂的构建,瞄准语言运用的“核心之基础”地位,将语言学习放在优先等级,充分观照思维、审美、文化等,追求“语言突破、融合同构”的教学效果。

虞大明老师在执教《母鸡》一课时,多次引导学生关注老舍这位语言大师的语言特色。比如,对“不论是……还是……总是……”这组关联词的学习,先体会其表现母鸡勇敢的作用,再引导学生用关联词改写课文中的三句话,进一步体会其表情达意的效果——用上这样的关联词,更能表现出母鸡的负责、慈爱、辛苦。由读到写,完成了对语言的吸收与内化。其表面上是在学语言、用语言,但在此过程中,学生的思维能力得到了发展,也潜移默化地受到了真、善、美的熏陶。再如,对“我不敢再讨厌母鸡了”这句话的品味,先是出示三种理解(我不再讨厌母鸡了;我开始喜欢母鸡了;我喜欢母鸡了),引导学生发现这三句话“总缺了点意思”,进而通过交流讨论从中读出“敬佩”、读出“畏惧”。教学至此,学生对作者对母鸡“敬畏”之情的体会也就水到渠成了。对重要语句的反复推敲是语文教学的应有之义,推敲的过程关注的是语言,但获得的不仅是遣词造句能力的提高,还有独到的见解、特别的情感和丰富的内涵。

(二)对“人”的确认:解决“怎么学”问题

强调语言学习,意在不忘语文的课程性质,既不能将教学退化到机械训练的老路上,让解释字词、划分段落、概括主要内容、归纳中心思想、分析修辞手法等充斥语文课堂,又不能将教学异化为“罢黜其他,独尊语言”,视文学、文化、文明为异类,以情境、项目、活动为花哨。相反,必须有对“人”的确认,但这种“确认”不需在语言学习之外另做文章。因为无论是听、读,还是说、写,都是人在通过语言符号进行理解和表达。语言符号的生命性是通过人赋予的。也就是说,语言学习应避免学习活动机械化、学生思维浅层化,要让高阶思维和高阶情感参与到学习中,引导学生将已有的知识经验迁移到新的情境中,朝向高阶学习能力及素养养成发展。

薛法根老师在执教《火烧云》一课时,巧用比较挑起矛盾,在旧知与新情境的冲突中引导学生从文本的表层结构进入深层结构,提高语言表达质量。

▲环节一:将字典中的解释和课文描写进行比较。什么叫火烧云?字典中有科学的解释;课文中有生动的描写。将二者呈现于学生眼前,并非简单地判断谁优谁劣,而是要引导学生关注“运用”:科学老师问你什么是火烧云,选哪句?一个三岁的孩子问你什么是火烧云,选哪句?进而告诉学生“两句都好”。这并非和稀泥,而是朴实的言语智慧:不同的语言表达适用于不同的运用目的和环境,二者各美其美、美美与共。

▲环节二:将学生的语言与作家的语言进行比较。出示学生对火烧云颜色的描写,简单评价后再出示课文中的描写,两相比较发现萧红写的“还要好”:描写颜色的词很丰富、很有规律;四个“一会儿”写出了颜色变化快。此环节的教学妙处有二:一是让学生发现自己和作家语言的差异,这样既避免了分析讲解,又自然地汲取了作家的言语智慧;二是并不简单地否定学生的语言,而是指出其可取之处,如运用了“五颜六色”“变化多端”这两个成语。

三、基本依托:“语言+”课堂怎么做

(一)遴选教学内容,解决“载体与工具”问题

文选式的教材编写体例在为教师提供广阔的“二度开发”空间的同时,也往往造成教学内容的随意、失当等问题,导致语文本体虚化、学科价值弱化。“语言+”课堂,以“层层剥笋、靶向萃取”为机制,通过指向鲜明的分离与萃取,努力实现教学内容的最优化。具体而言,第一层:以促进学生言语能力的生长为指向,研制出本体性教学内容。第二层:以“特殊的语言形式、秘妙的文字表达”为指向,分离“基础型本体性教学内容”和“发展型本体性教学内容”。第三层:以优化“+”的选择为指向,确定“核心发展型本体性教学内容”,通过对这些核心内容的学习,落实“语言+”课堂的教学目标。

比如,《慈母情深》一课,其本体性教学内容比较明显:自主认读、理解字词,依据故事的起因、经过、结果梳理文章层次,把握课文主要内容;通过课文描写的场景、细节,体会蕴含其中的母爱;体会文中反复出现的词语的表达效果,感悟母亲的艰辛以及无私的爱;联系生活实际,写出自己“鼻子一酸”的经历。那么,这些教学内容中,哪些是“发展型”的呢?结合本单元的语文要素“体会作者描写的场景、细节中蕴含的情感”,不难发现,是通过对场景、细节的学习,体会“慈母情深”,进而由读到写,写一写自己“鼻子一酸”的经历。进一步研读,我们还会发现,作者在刻画人物、表达情感上运用了一种非常鲜明的手法——反复。“反复”在文中的大量运用为优化“+”的选择提供了方向:紧扣“反复”这一表现手法的学习,带动场景、细节的学习,启发学生思考、领悟母亲非同寻常的母爱个性。

(二)明晰课堂轨迹,解决“方向与思路”问题

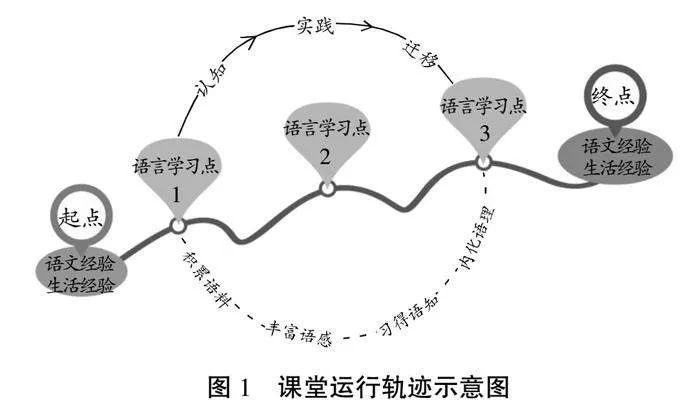

美国认知教育心理学家奥苏贝尔说过,如果我不得不把全部教育心理学还原为一条原理的话,我将会说,影响学习的唯一重要的因素是学习者已经知道了什么。因此,“语言+”课堂运行轨迹的起点便是学生已有的语文经验和生活经验。“前经验”不仅是课堂教学的“物理起点”,还决定着后续建构的质量——语文经验、生活经验如同两根支柱,共同发挥作用,决定着建构的广度和深度。基于学情,明确起点,这是其一。其二,基于目标,确定终点。所谓终点,是通过学习建构起的新的语文经验和生活经验。从起点到终点,需要依托语言学习点,通过连续、具有内在关联的学习任务,将儿童引入真实、复杂的学习情境中。语言学习点数量并非绝对,可视课文具体情况确定(以2~3个为宜)。语言学习点应充分观照“学什么”——“积累语料”“丰富语感”“习得语知”“内化语理”,但非面面俱到、顺序进行,可视具体学习内容有所删减、侧重或变序进行;还应充分观照“怎么学”,遵循“认知—实践—迁移”的学习规律,引导学生将新的经验与已有的经验建立联系,进而建构意义(见图1)。

(三)优化教学策略,解决“方法与手段”问题

“语言+”课堂,以“三力共建、三点共振”为基本策略,强调发挥文本重要“言语范型”的“例子”作用,为语言的深度学习提供相对统整的独立或连续性活动设计;强调营造沉浸式学习氛围、创造综合性学习条件,将语言中的思维、审美、文化等要素有机融合、渗透于语言学习中(见图2)。

同一节课,“三力”不强求全部达成。“敏感力”指向品词析句、潜心涵咏,重在引导学生品味关键词语、重要句子的表达效果;“布阵力”指向构段谋篇、领悟神韵,重在引导学生体会典型段落的展开方式、文章整体的立意谋篇等,探寻思维之妙,领悟表达之美;“实践力”指向读写结合、迁移内化,重在引导学生迁移运用课文中基本的写作方法,领会这些写作方法的价值,在读写互促中获得双赢。“三点”需因课制宜,贵在融通——抓住思维增长点,提升学习品质,让“听”抓住要点,让“说”切中要害,让“读”鞭辟入里,让“写”入木三分;抓住审美丰盈点,引导学生将自己的生命体验和审美感受融入言语实践活动,从而不断滋长言语旨趣;抓住文化传承点,用语言文字本身打动学生、感染学生,在语言的浸润中,逐渐实现对文化的理解与认同、继承与弘扬,从而培育学生的文化自信。

仍以《慈母情深》一课为例,文中有一个细节:母亲将钱塞在“我”手里。笔者在执教时抓住“塞”字,通过联系上下文、引入原文、勾连生活体验,引领学生在语言文字的沉潜中层层深入地体会其中所蕴含的“慈母情深”。

1.母亲是用一双怎样的手“塞”的?(皲裂的手)

——这双手写满了生活的不易与艰辛。

2.镜头再靠近一点,母亲“塞”的是什么样的钱?(揉得皱皱的毛票)

——这是母亲一分一分攒下的血汗钱!

3.(出示《母亲》的原文片段)此时此刻,你忍心要这个钱吗?

——这书钱够母亲坐30趟公交车了!可母亲还是要“塞”给我。孩子们,慈母情深啊!

4.还不够!我们来听工友说了什么?(播放录音)

——读到这里,你觉得母亲塞的仅仅是这一元五角钱吗?(母亲塞的是爱,是希望,是支持……)

5.爱也好,支持也罢,这一切都凝结在这小小的细节——“塞”当中。

——这“塞”写满的是慈母情深。

语言运用是发展学生语文核心素养的根本所在。促进学生言语能力的生长,理应成为语文教学的逻辑起点和根本旨归。“语言+”课堂的构建,有助于教师实现核心素养“四个方面”之间的“教学平衡”,从而进一步把握语文学科本质,明晰教学基本问题,有效提升语文教学整体效益。

(作者单位:昆山市张浦镇第二小学)

编辑:常超波