海洋保护理念下的非遗贝雕融合创新设计

摘要:贝壳是大海对人类的馈赠,贝雕则是巧用贝壳的天然色泽、纹理与形状,经过道道工序精心雕琢形成的精美艺术,是凝结工艺师智慧的结晶。北海贝雕作为广西壮族自治区的非遗项目,将此工艺与海洋保护主题相结合,创作相关工艺品,在实现海洋垃圾再利用和海洋资源保护方面具有一定的实践意义。海洋是当前重要的战略资源,加强海洋保护行动、增强海洋保护意识是当前亟待解决的一个问题。文章总结了非遗贝雕工艺历史与文化价值、实用与商业价值以及艺术价值,并论述了非遗贝雕与海洋保护主题融合创新设计的意义,最后阐述了如何开展融合创新设计实践,以期为海洋保护理念下的非遗贝雕探索一些可行的设计思路。

关键词:贝雕;海洋;创新设计

一、北海非遗贝雕的价值

贝雕以有色贝壳为原料,巧妙运用天然的色彩、纹理、形状,精心创作出包括平贴、半浮雕、镶嵌、立体等多种形式的各种形态、规格的工艺作品,经过剪取、车磨、抛光、堆砌雕刻、打磨、组合、粘贴等多道工序,表现出贝壳的自然之美、雕塑的精美艺术之美和国画的别具风格之美,是海洋之美与传统文化智慧的完美结合。北海贝雕源自广西壮族自治区,是融合传统技术与地方特色的工艺品,并于2019年正式入选第五批国家级非遗项目。北京人民大会堂等重大场馆均用北海贝雕画作重点装饰。北海贝雕画在2007年、2008年获得“金凤凰”创新产品设计大奖赛金、银奖,并荣获2008年中国工艺美术最高奖“百花奖”银奖,多次被作为国礼赠送给其他国家的领导人。

(一)历史与文化价值

春秋战国时期,贝壳广泛被用作装饰品,贝壳饰品一度成为尊贵身份的象征。在出土的汉朝铜器上,有类似于“螺钿”工艺形式的装饰;明清时期,螺钿镶嵌与贝贴的装饰工艺在民间得到广泛使用,贝雕工艺品多为螺钿形式的贝雕画镶嵌入木制的家具或是贝壳雕件。在汉代,北海是古代海上丝绸之路的始发港,产出的贝壳种类繁多、质地淳厚、光泽水润,如珍珠贝、红扇贝、白蝶贝、黑蝶贝等众多贝类以及色彩丰富的夜光螺、白口螺等螺类,北海贝雕得益于大自然的馈赠,在历史文化的积淀下,形成了独特的地域特色,成为海洋文明与农耕文明的重要历史见证。通过传承和发扬贝雕工艺,我们可以更好地保护和弘扬中华优秀传统文化。

1967年北海工艺美术厂应上级要求生产贝壳语录章、毛主席像章。这种像章是用天然珍珠贝壳切割打磨成形,然后在上面用手工雕刻出领袖的头像。如今,这些贝壳微印在中国美术史上SIstJXc10VT2hRu3P0y0AA==已占有特殊的地位,并因其独特的时代特征而为藏家所钟爱。

(二)实用与商业价值

除了具有观赏价值和收藏价值外,北海贝雕还具有一定的商业与实用价值。贝雕画不仅可以作为家居装饰品,提升家居的美观度和文化内涵,贝雕工艺品还可以作为礼品赠送给亲朋好友,表达祝福和美好的愿望。

1964年10月,北海首批贝雕《称心如意》《水中娇影》等共11幅样品终于试制出来,首次亮相“广交会”就喜获成功。20世纪70年到90年代初,北海贝雕荣获了较多的荣誉,先后获得了轻工部中国工艺美术品百花奖创作设计优秀奖第一名和第二名,还有全区新手工艺类别一等奖并在1980年拥有了第一个注册商标:金龙牌。

(三)艺术价值

北海贝雕,集百艺之大成,融国画之神韵、翰墨之豪放、绣花之缥缈、玉雕之肌理、珠光宝气之艺术精粹于一体,具有极高的艺术欣赏价值。北海贝雕画是以贝壳、海螺为原料,经雕磨、堆贴而成的工艺美术品。北海贝雕画的构图吸取了国画的风格与浓厚的东方艺术构思,题材分为人物、花鸟及山水三大类。产品有15种规格、1600余个品种,以花卉贝雕为最佳,如牡丹、月季、龙菊及芙蓉等。它在展现海洋生物生命之美的同时也展现了人类的智慧和创造力。通过对贝雕的研究,我们既可以了解人类文明的发展历程,探究古代社会的文化、艺术、科技等方面的信息,又可以通过这一悠久的艺术形式在新时期探索崭新的艺术呈现形式。

二、海洋保护的意义

当前,海洋是我国经济可持续发展的重要战略资源,但近岸污染严重、生态环境恶化、生物资源急剧减少以及海洋废弃物污染等问题,使海洋生态环境保护工作面临着巨大的压力。

(一)海洋垃圾与海洋污染现状

海洋废弃物是指经人工制造或处理后,不易分解的固体废弃物,存在于海洋和海岸环境中。我国是海洋大国,我国海洋污染的主要来源首先是海水富营养化,其次是海洋石油泄漏、海洋白色污染。

(二)海洋保护的意义

关于海洋保护的意义,习近平总书记在中国海洋经济博览会开幕贺信中强调,要高度重视海洋生态文明建设,加强海洋环境污染防治,保护海洋生物多样性,实现海洋资源有序开发利用,为子孙后代留下一片碧海蓝天。因此,守护蔚蓝海洋,保护海洋生态系统,大家责无旁贷。“构建从山顶到海洋的保护治理大格局”,这是全国生态环境保护大会强调的,国家持续关注对海洋生态系统的保护。因此,以保护海洋的理念进行创新设计,有利于进一步阐释海洋的价值与作用,促进海洋意识的增强,为“心系海洋、认识海洋、经略海洋”贡献自己的一份力量。

三、非遗贝雕与保护海洋主题的融合创新设计的意义

(一)促进贝雕行业的繁荣发展

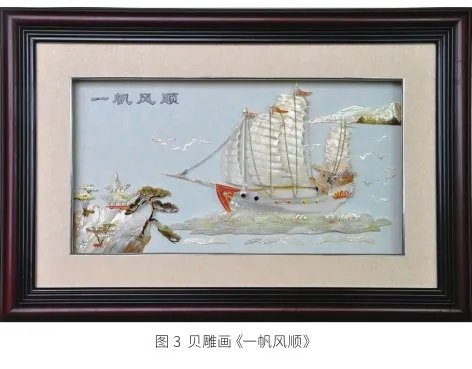

20世纪90年代开始,随着出口市场需求的减少,北海贝雕企业面临着销售前景堪忧、技术后继无人、专业人才紧缺等诸多困境。近年来,随着旅游业的发展以及北海政府的努力,北海贝雕在进入21世纪后重新大放异彩。2007年,北海恒兴贝雕大型贝雕作品《一帆风顺》获得在重庆举办的第42届国际旅游品和工艺品交易会创新产品设计大奖赛金奖。非遗贝雕与海洋保护主题的融合创新设计,能够在一定程度上提升贝雕在青年群体中的认知度,扩大贝雕行业的人才引进与培养,并培养贝雕产品的潜在消费群体,促使贝雕行业在新时期有更加繁荣的发展。

(二)增强海洋保护意识

将非遗贝雕与海洋保护主题进行融合创作工艺美术作品,可以引起人们对海洋保护问题的关注,进而产生保护海洋的意识和行动。利用贝雕工艺品与海洋垃圾进行艺术创作秉持了可持续发展与绿色设计的理念,将废弃物转化为有价值的艺术品,促进对废弃物的有效利用和循环利用。

四、非遗贝雕与海洋保护主题的融合创新的设计表现

(一)设计思路与原则

将非遗贝雕与海洋保护主题融合创作艺术品,旨在将传统工艺与现代环保理念相结合,通过创新的方式推动海洋保护意识的增强,其设计思路主要遵循以下几点内容:

1.秉持传统工艺与现代设计结合的思路

现在的北海贝雕画是经过艺术家精心设计、雕琢、堆塑,巧妙运用贝壳的自然色泽和纹理形状而创造出的一种高雅艺术作品。在保持非遗贝雕的传统工艺和特色的基础上,结合现代设计理念中简约、流畅、抽象的元素,将其融入贝雕创作中,打破传统贝雕的固有形式,选择具有代表性、可塑性强且可循环利用的海洋垃圾进行创作。如海洋玻璃垃圾等,保持手工艺的独特性和温度,使作品既有机械的精确性又有手工的韵味。

2.坚持创作主题彰显地域文化的设计思路

将北海特有的文化元素融入作品中,如北海的海洋文化、疍家文化、侨乡文化、珠城文化等,通过贝雕的形式展现出来,再选取北海地区常见的海洋垃圾材料,以海洋生态、环保意识、人类与海洋的关系等为主题进行表达。

3.强调可持续性和功能性的设计原则

在创作过程中,注重作品的可持续性和功能性,将贝雕应用到现代文化娱乐生活领域,如文创产品、室内装饰品、家具设计、旅游文化礼品等,使贝雕更加贴近现代生活。同时确保所使用的海洋垃圾材料是废弃的和可再利用的,避免对环境造成二次污染。

(二)设计作品表现——以“漂流贝雕”为例

1.主题拟定与设计元素选取

贝雕题材:碧海丝路——北海。承载着丰厚历史文化底蕴的北海,作为中国海上丝绸之路起点之一,设计者运用海洋元素,如贝壳、海浪、船只等,表现海上丝绸之路的航海文化、贸易交流等主题内容。

海洋垃圾的材料结合之一——漂流瓶。漂流瓶由于富有浪漫色彩,因此成为中青年消费者喜爱的艺术表现素材。利用海洋废弃物海洋玻璃瓶进行艺术创作,可以赋予作品情感和记忆,引发观众的情感共鸣。漂流瓶的材质便于塑造不同的视觉效果。将玻璃的光滑质感与贝雕工艺品相结合,可使作品具有丰富的层次感和立体感。作品表达了对海洋生态的关注,有助于引导观者认识保护海洋环境的重要意义。

2.设计表现形式与工艺技法

首先,笔者依照非遗贝雕手法,将贝壳切割打磨,以白色贝壳制作出一个小巧可爱的玉兔造型,将金色带弧线花纹的贝壳雕刻为熠熠生辉的金星造型,金色贝壳表面的弧形花纹在外观造型上恰似太阳系中的行星——金星。其次将海洋垃圾——碎玻璃进行物理打散,选取形状颗粒相对较为规则、大小均匀的彩色海洋玻璃,采用滴胶粘贴的手法,将彩色玻璃进行拼合,塑造为地面与碧海思路的视觉形象。本作品主题为“漂流贝雕——碧海纹样路”,寓意招财纳福。

细致的工艺展示了贝雕本身的质感和纹理以及海洋元素的美妙。为提高产品的实用性,在其上安装灯路,可制成居室装饰灯具。当触摸或轻拍时,灯光透过雕刻的贝雕图案产生变化,营造出独特的氛围。

3.设计作品呈现与传播教育意义

“漂流贝雕”作品利用海洋废弃物融合北海贝雕非遗工艺进行艺术创作,首先,从非遗传承角度,传统技艺在新时期焕发出紧随时代的表现力,北海的地域文化及传统文化因此受到年轻群体的喜爱。其次,从海洋保护角度,引导人们关注和保护海洋生态环境。再次,从美育角度,有利于拓宽教育手法与教育广度,启发观众发现身边物品的美感和价值,以润物无声的教育方式培养人们的艺术审美能力和欣赏能力。

五、结语

北海贝雕画是认识北海、宣传北海的重要载体和城市“名片”,是中国文化宝库中的瑰宝,是广西具有悠久历史、承载古老文化、体现现代文明的传统民族工艺品。本文通过将非遗贝雕工艺与保护海洋主题相结合探讨海洋垃圾的再利用,开展创作工艺品的设计实践,为海洋保护提供了新思路,同时为非遗贝雕在新时期的利用提供了新的表现形式。

作者简介

张海龙,男,汉族,研究方向为视觉传达设计。王磊,男,汉族,研究方向为视觉传达设计。陈柏宏,男,汉族,研究方向为数字媒体技术。