“外师造化 中得心源”

摘要:本文探讨了马奈艺术创作中“外师造化,中得心源”的美学实践。此理论源于张璪的思想,然而在马奈的油画创作中,我们可以见识到其深入且独特的应用。马奈对光影和色彩的创新处理,揭示了他独特且现代的自然观,即“外师造化”;而他的画作中常蕴含隐晦的社会评论与现代性精神,这反映了他对社会现象的个人见解和情感反应,体现了“中得心源”。本文通过探索马奈油画创作中“外师造化,中得心源”的实践,试图从跨文化角度理解艺术家如何将观察自然与个性表达相结合的“普世价值”,丰富人们对马奈艺术创作的理解,同时推进东西方美学对话。

关键词:马奈;“外师造化,中得心源”;跨文化;东西方美学对话

在讨论爱德华·马奈(édouard Manet)的油画创作时,我们不能仅将其视为法国现代主义画派的先锋,更应该深入挖掘他作品中体现的独特美学思想。在马奈的艺术实践中,“外师造化,中得心源”这个概念的应用显示了他如何将自然界的客观规律与个人主观情感相结合,创造出一系列令人瞩目的艺术作品。

一、自然与创新:马奈的“外师造化”实践

在深入探讨马奈的“外师造化”实践之前,我们应首先了解这一概念的原始含义。“外师造化,中得心源”源自中国南宋画家张璪,这一理念强调的是艺术家应当向大自然学习,从自然界的无穷变化中汲取灵感和法则。马奈对西方艺术传统的革新与这一东方美学理念相呼应。

在《草地上的午餐》(图1)这幅画作中,马奈展现了他对于传统绘画方法的颠覆。传统的学院派绘画以其精细的画面、对光影的自然渲染和严格的透视法则而闻名,然而马奈却以一种近乎平面化的构图,挑战了这些传统观念。画中人物与自然背景的界限模糊,光影不再仅是描绘自然界的工具,它成了具有独立意义的元素,用以表达画家的情感和观点。马奈通过强烈的光线对比,凸显了人物,使得观众的注意力集中于画面的社会寓意和情感表达,而非单纯的自然描绘。

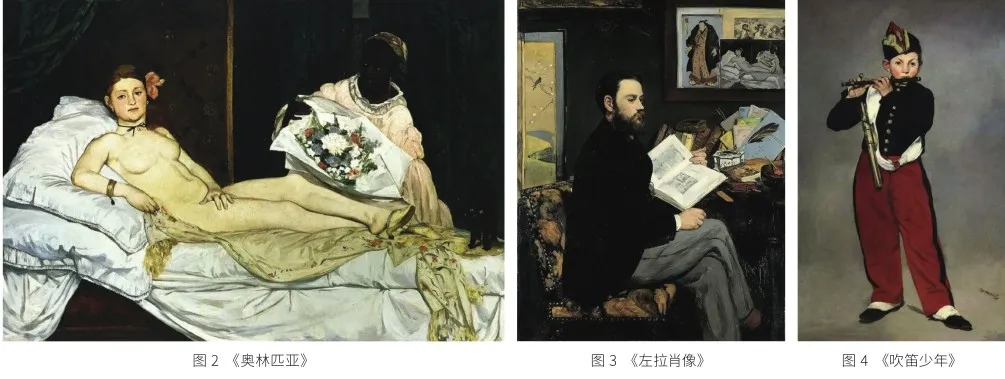

另一幅作品《奥林匹亚》(图2)则显示了马奈如何打破常规的色彩运用。在这幅画中,女性肌肤的颜色与自然光线下的真实肤色大相径庭,马奈用几近单一的冷色调来表现女性的裸体。这样的处理手法在当时是前所未有的,它不仅提出了一种新的色彩观,也反映了马奈对于传统绘画中色彩使用的突破。这种颜色的运用也强化了画面的现代感,将人物塑造为一种符号,而非单纯的自然主义再现。

马奈的这种对色彩和光影运用的革新,不仅是形式上的突破,更是对绘画本质的重新定义。“我们必须置身于属于自己的时代,画出自己亲眼所见。”①他尊重客观实在的自然界,但并不是简单的模仿,而是通过颜色和光影来表达个人的情感和对现代生活的反思。这种表达方式预示了现代艺术对主观感受的重视,以及对客观现实的个性化解读。

通过对这些马奈作品的分析,我们可以清晰地看到,马奈的“外师造化”实践是其艺术创新的根基。马奈试图在传统绘画的图像规则和现代的所见事实中寻求平衡②,他不是单纯地模仿自然,而是通过对自然规律的学习和理解,创造了一种全新的艺术语言。这种语言不仅跨越了传统学院派的界限,也开辟了现代艺术探索的道路。马奈的这些作品展示了他是如何将自然界的启示转化为个人的创新表达,从而在艺术上实现了一种独到的现代性。

二、情感与精神:马奈的“中得心源”探索

在探讨马奈的“中得心源”探索时,我们深入了一个个体情感与社会现象交织的复杂层面。这不仅要求我们审视画家如何将个人的情感世界映射到画布上,还要求我们理解他如何通过艺术来评论当时的社会状况。马奈的作品中充满了这样的双层对话,尤其是在《左拉肖像》(图3)中,这幅作品不仅是对一个人物的描绘,更是对一个时代精神的反映。

《左拉肖像》是马奈于1868年所作,画中描绘了法国著名作家和批评家爱弥尔·左拉。左拉身后的墙上挂着日本浮世绘和一幅马奈自己的画,桌上则摆放着左拉的一些著作。这幅画不仅是一幅传统意义上的肖像画,马奈通过这些精心安排的象征性物品,还传达了更为深远的意义。马奈在画中表达了对左拉的深厚友谊和敬意。左拉是马奈最坚定的支持者之一,公然为他辩护,反对传统的艺术评论。左拉也以高昂的激情为马奈及其作品写下了赞美的文章。他们通过这幅表面冷漠的画面,看到了更多纯粹属于艺术的东西③。通过在画中描绘左拉被著作所包围的情景,马奈不仅是在庆祝友人的文学成就,同时也展现了左拉的知识分子形象和他批判社会的勇气。马奈在画中融入日本浮世绘和自己的作品风格,表达了对于异文化的欣赏和对艺术界现状的批判。这显露了马奈对于艺术无国界的信念,以及对于传统法国学院派艺术刻板规则的挑战。他通过这样的元素安排,展现了他对社会现象的敏感观察和对时代精神的深刻理解。

在马奈的艺术实践中,“中得心源”的探索不仅是对个人情感的自我审视,还要求艺术家在深刻理解自然界的基础上,反思自己的社会责任。通过这种反思,马奈的作品超越了个人的情感表达,触及了更广泛的社会和文化议题。他的绘画作品并非对现实的回避,而是正视社会的复杂矛盾与挑战,体现了一种积极投身于现代性对话的态度。

马奈的创作开创了现代艺术探索个人和社会关系的先河。他的作品既不是简单的自然主义再现,也不是空洞的形式主义游戏,而是将个人情感与社会评论相结合的深刻艺术实践。正是这种对艺术的深刻理解和勇于探索的精神,使得马奈的作品不仅在艺术史上具有重要地位,更在现代艺术的发展中占据了不可磨灭的地位。通过他的作品,我们看到了艺术家如何通过自己的创作,与社会进行对话,反映时代,同时也反思自我,体现了真正的“中得心源”。

三、跨文化对话:马奈与中华传统美学的交融

从跨文化对话的角度看,马奈作品中的构图、边缘线、空间、色彩、光线、意境等方面的手法、理念与中华传统美学文化不谋而合。

《吹笛少年》(图4)是马奈的代表作之一,在这幅作品中,西方绘画的表现形式与东方美学的内涵交织,共同构成了一幅独特的艺术画卷。构图上,马奈采用了简洁的线条,将画面分割成不同的几何形状。这种构图手法虽然源自西方的透视理论,却也与中国画中强调的空间留白相呼应。马奈的绘画风格具有先锋性和现代性的特征。在构图时,他常打破完整性,用错构的方式进行。马奈把不完整的构图方式视作对现代绘画的视觉革新④。在西方绘画中,透视是为了创造三维空间感,而在东方,留白则是为了给予观者无限的想象空间。两者在马奈的作品中巧妙结合,共同营造了一种既真实又超脱的艺术空间。

在边缘线的处理上,马奈的这幅作品似乎与中国传统绘画中的线条勾勒有着异曲同工之妙。中国画强调以线条来界定物象的轮廓,而马奈在《吹笛少年》中以色彩块面的鲜明对比,同时经过反复思考,又在红色的裤子上加了两条黑色装饰线来充当边缘线,勾勒出人物与环境的形状和边界,不仅强化了体积而且制作出了变化丰富的边缘线,这与中国画中“以线造形”的原则产生了共鸣。这种明确的边缘划分,既保留了物象的独立性,又在视觉上形成了一种清晰的层次感,这是中西美学理念跨时空融合的结果。

马奈并没有过多强调空间深度的表现,这一点与中国山水画中的“留白”技巧颇为相似。中国画家经常通过留白来暗示空间的深远,留给观者无限的想象空间,而非具象地描绘每一处细节。《吹笛少年》利用色彩所形成的具有明确边缘的面与面之间的前后、进退所构成的空间关系且并不强调空间的深度表现⑤。马奈在《吹笛少年》中的色彩处理,通过色块的前后排布和对比,形成了一种空间感,但又故意减少了对空间深度的具体描绘,从而使画面保持了一种朦胧的诗意空间,与中华美学中的空灵境界不谋而合。马奈在《吹笛少年》中的色彩运用和中国绘画的色彩哲学之间,产生了一种意外的共鸣。他的色彩选择不仅追求视觉美感,更传达了情感和意境。这与中国文人画追求的意趣相通,体现了中西方艺术的交融。西方艺术的色彩使用倾向于表现光影效果和对形态、空间的描绘,而中国水墨画则强调墨色层次与变化,以此传递艺术家的内在情感。马奈巧妙地在这两者之间找到了平衡,将西方的光影变化和东方的意韵结合在他的画作中,形成了一种深远而兼具东西方美学的艺术表达。

马奈的绘画技巧巧妙地融合了东西方艺术元素,超越了单纯的现实主义传统,引入了东方意境的内在光和情感表达。西方绘画中利用光线塑造形体立体感,而马奈则通过光影的柔和与明暗,探索自然的本质和深层人文情感。他的作品不仅展现了西方现实主义的技巧,还体现了东方艺术的精神追求,通过这种融合,马奈的作品成为跨文化交流的媒介,拓展了艺术家在全球化背景下的创造视野。他的艺术实践展示了对光与影的深刻理解以及将现实生活提炼为含有哲理的艺术境界的能力。通过这些作品,马奈不只是实现了文化思想的交流,更丰富了世界艺术的多样性。

作为19世纪法国画坛的革新者,马奈的创作展现了个人风格与东西方艺术美学的交融。他的画作超越传统的色彩和线条,成为表达文化和哲学的媒介,反映了个人情感和社会现象,直面当时的性别和阶层问题。马奈并未简单模仿东方艺术,而是将其意境理念与西方现实主义结合,在有限的笔触中传达丰富情感,体现了中国画留白和气韵生动的理念。他的作品描绘自然意境,表现了返璞归真的生活态度,呼应了中国文人的精神气质,深刻体现东方审美。这种跨文化的艺术实践不仅丰富了印象派的表现力,还架起了东西方艺术文化交流的桥梁,推动了全球艺术的多元发展。马奈的作品在形式上探索西方绘画,在情感上追求东方意境,为现代艺术的发展奠定了基础。他的跨文化艺术深化了我们对他作品的理解,对后代艺术创作产生了影响,证明艺术能跨越文化隔阂,提供超越时空的表达。马奈的作品不仅在视觉上带来美的享受,在精神上也提供了启示,是一场东西方美学思想的交流盛宴。

四、结束语

综上所述,马奈的作品促进了不同文化之间的理解与尊重,推动了跨文化的艺术交流,这不仅对艺术家个人的创新和视野扩展有重要的意义,也增强了整个艺术界的创造力和包容性。马奈展现了一个文化交融的全球艺术未来图景,他建立起沟通东西方文化的桥梁,通过艺术的力量促进了不同文化之间的对话与理解。

作者简介

代欣欣,男,山东青岛人,教师,硕士研究生,研究方向为美育教学。

注释

①周鑫璐:《马奈绘画中“光”的艺术》,《艺术评鉴》,2023年第16期第177-182页。

②张凯丽:《马奈绘画艺术的真实性研究》,河北大学,2021年。

③周伟华:《由库尔贝、马奈和塞尚的艺术历程看现代艺术的发生》,《齐鲁艺苑》,2000年第4期第20-24页。

④孙潇潇:《贝尔特莫里索家庭题材绘画图像学研究》,青岛科技大学,2020年。

⑤惠波:《自我、沙龙、印象派—论1870—1883年的马奈绘画》,《美术之友》,2007年第6期第63-65页。