从洛可可绘画谈“中国风”的渗透

摘要:随着中国越来越重视对外开放,关注各国文明,中外艺术文化交流也成了研究热点。18世纪的欧洲,是中国风格在欧洲的萌芽期。在艺术上,巴洛克风格不再被人们推崇,取而代之的是洛可可,一种新的艺术风格。这个时期,中国工艺风格符合洛可可艺术的审美需求,因此洛可可艺术家擅于将中国风融入艺术创作中,中国元素因此被大量运用在瓷器、挂毯、建筑,尤其是绘画作品中,加之艺术家自身的思考,呈现出这一时期独特且别样的艺术风格,也就出现了法国—中国式洛可可艺术,文章将从洛可可绘画作品来具体讨论中国风格的渗透和运用。

关键词:洛可可;中国风;中国文化

一、“中国风”的形成

在文化交流传播背景下,17世纪基于东西方频繁贸易,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品所带来的神秘气息和独特的异域风情开始风靡欧洲,就此出现了“中国风”,西方对于“中国风”的相关认知可以说大多来自丝绸之路的文化与艺术传播。

(一)中国外销品对洛可可艺术的影响

18世纪是欧洲启蒙主义的世纪,人们在哲学与文化领域追求真理,当时欧洲经济疲软,生产力低下,贸易领域缺乏准备,社会生活远不如中国。反观这一时期的中国,也就是我国的明清时期,商品经济较为发达,当时的广州港口云集众多欧洲国家的船只,中国的外销品大量运输到欧洲,比如说瓷器,西方受众喜爱中国的工艺品以及工艺品的图案和装饰,但并非完全符合西方人的喜好,艺术家便进行了二次装饰加工,附加西方的修饰,形成了独特的时代风格。另外,在广州口岸还出现了一门新画种,就是外销画,中国画家为了迎合西方人的审美,采用他们的绘画创作技法来进行创作,然后通过运输再进行售卖,以此盈利。与此同时,中国的传统装饰纹样也随之传播,中国的外销品为世界各地人民提供了可贵的物质文化和精神文化,充分展现了中西文化相互交融的特色,加之各国传教士对中国文化的介绍、翻译和传播。诚如史家所言:“哲学精神多半形成于旅游家经验的思考之中。”①中国也因此成为当时欧洲各国的效仿和崇拜对象,从而产生了风靡欧洲近一个世纪的中国文化热潮。这股来自东方的清新之风支撑着欧洲思想家对中国文化的喜爱与想象,从而书写了中外文化交流的独特篇章。

(二)洛可可艺术的中国文化韵味

18世纪是西方倾慕中国的世纪,其上半叶常被称为“洛可可时代”。洛可可风格艺术起源于上层社会的需要,为国王和贵族的审美趣味服务,中国的文化和底蕴也影响了洛可可艺术的形成,我们可以将洛可可风格看作巴洛克风格与中国装饰趣味结合的一种追求华丽氛围的贵族艺术②。如果说蓬帕杜夫人是洛可可的倡导者和提供者,那华托便是洛可可的演绎者,他的绘画作品中常出现中国元素和韵味,是洛可可中国风的代表性艺术家。此外,在洛可可建筑、工艺品、瓷器等艺术形式中也都有中国的影子,其创作观念、表现手法和艺术特征都受到了中国文化的影响,并对欧洲艺术产生了重要影响。

二、“中国风”画家代表作品及艺术特征分析

蓬帕杜夫人是漂亮雅致的代名词,拥有极高的艺术品位和艺术鉴赏力,是洛可可风尚的推动者,同时也是中国文化的推崇者。她一度着迷于中国的传统工艺品,企图把中国式的艺术品转变为法国式。她还曾资助大量的宫廷艺术家,其中最具影响力的便是洛可可画家华托,人们对于没有去过的地方或者没有见过的风光总是充满好奇和探索欲的,尤其是作为充满想象力的艺术创作者。华托是第一位研究中国风的画家,他的绘画作品中对中国风有具体的呈现,无论是画面背景,还是画面中的物品,乃至落笔风格,都有中国元素和韵味,为后续的中国风画家提供了借鉴。利奇温说过,华托作为洛可可绘画艺术的代表,开拓了洛可可绘画艺术的新气象,他曾通过从中国远渡而去的字画书籍等认真研究学习中国绘画,并从中领悟学习中国绘画的意蕴③。

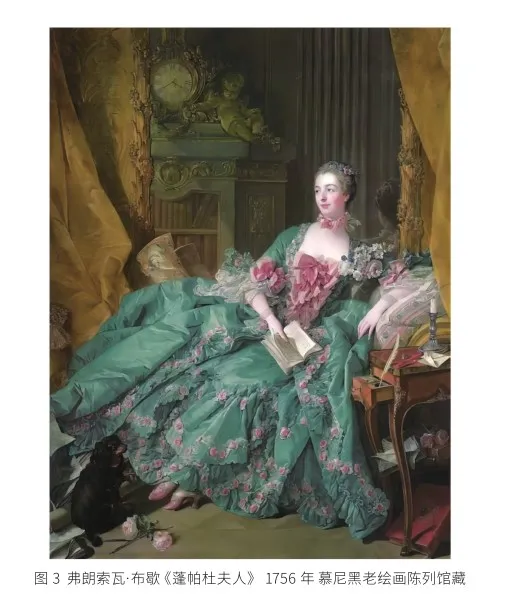

弗朗索瓦·布歇创作高产时期正是18世纪法国制陶业复兴时期,布歇作为路易十五的首席宫廷画师,蓬帕杜的绘画教师参与设计了工厂制造的几乎所有图像,其中有很多受中国风格影响,加之自身的再创造,从而绘制出来。在布歇的画笔下,中国风完美地呈现在西方人的眼前。布歇曾经认真研究过传教士所带回的有关中国文化的一系列作品,并对其充满了兴趣,为他以后的中国风绘画创作打下了一定的文化理论根基。比如说著名的《中国皇帝上朝》(图1),此作品为布歇1756年所展出,画面中塑造了众多的中国人物形象,其中男性18个,女性8个。画家描绘了中国风情的侍女,有汉人女性的传统相貌与发型;描绘了朝拜的群臣,由于是背面,我们能清晰地看到对于发式的刻画,李明于1696年出版的《中国近事报道》中是这样描述的:“他们把整个脑袋剃个精光仅在后脑勺正中央处留下足够编扎一条长辫子的头发。”④可见,布歇对于中国男性发式的了解仅基于相关的记载,他并没有完全按照文中的描述来画,而是进行了一定的吸收借鉴,又按照自己的主观意识进行了整合,最终呈现在画面上;画面中还出现了中国伞、团扇、瓷器等代表中国的典型物件。此画面主体是上朝的皇帝,因为布歇并未真正到过中国,是其基于游记或者其他来源的了解加之想象的绘制,因此,在画面中我们仍然可以看到和我们理解相悖或者我们无法辨认的形象,比如说皇帝所佩戴的帽子,再比如某些人物的面部五官,这些都还是有西方自身风格和印记的。第二幅画作是《中国捕鱼风光》(图2),其刻画的是中国民间渔港的场景,画中融入了法国风情。画面的背景极具中国画的水墨韵味,远处若隐若现的庙宇也是洛可可艺术家眼中典型的中国形象,画面中的女子有西方女人的体态特征,极其柔软优雅,细看面部的刻画有西方人的意味,布歇在尽力描绘他脑海中所呈现的和意识中所理解的中国女性形象。我们所具体分析的两幅作品再加上《中国花园》和《中国集市》,这四幅作品是布歇绘画中中国风格最为著名的一组画作,描绘了他对于中国这个神秘国度的想象与理解,堪称经典,也为之后的中国风艺术家的创作提供了借鉴意义。《蓬帕杜夫人》(图3)是布歇于1756年创作的一幅布面油画,蓬帕杜十分赏识布歇的才能。除了画像外,蓬帕杜夫人的用品、装饰品也大多由布歇设计而成。我们可以看到,画面中的主体便是蓬帕杜夫人本人,一位肤白貌美且身着华丽服饰,侧靠在长椅上,体态优雅,面带微笑的年轻女子形象。布歇将其神态灵活呈现,极具洛可可风格的优雅、柔和的韵味。细看我们可以发现,布歇刻画的蓬帕杜夫人,手里拿着书,身后是一整个书柜,塑造了一位饱读诗书的女性,也暗示其博学多识的特点。蓬帕杜夫人的鞋子和以绿色为主调的裙面上点缀有大面积的粉色花纹。正是中国传统的缠枝纹,赋予了裙面独特美感,使得画面更加生动。再来看画面右下角放有蜡台的矮柜,很显然是典型的洛可可艺术风格,但其纹样和装饰却呈现出明显的中国格调。地上散落摆放的雕刻工具则暗示了夫人在艺术领域的涉猎与贡献。整幅作品将蓬帕杜夫人的贵族气质与房间的奢华贵气展现得淋漓尽致。画面柔和的光影效果,明亮艳丽的用色以及曲线线条,完全基于中国的彩绘瓷器,一个个微不足道的细节拼在一起,形成了拥有灵魂的艺术作品。总之,整幅画面不仅反映了蓬巴杜夫人本人的审美趣味及其对中国文化的推崇与追求,更反映出布歇本人对中国文化的喜爱与研究。

三、洛可可绘画蕴含的中国审美

我们从洛可可时期典型的绘画作品中看到了艺术家们所描绘的那个时期的中国风情,画家用绘画作品呈现出洛可可艺术家对中国文化的理解和对异域风情的表达。

18世纪的法国,华丽优雅且浪漫的洛可可艺术风格蔚然成风,他的背后有“中国力量”的助推。中国的工艺品在老庄哲学的浸润下,追求自然柔和光泽的质地以及充满人文气息的纹饰图案,正好迎合了法国人民的艺术追求。洛可可绘画中所蕴含的中国风,并非对中国元素或风格具体的模仿和复制,而是针对西方人对于中国艺术所感兴趣的某一部分加以西方人自身的诠释和改造之后所呈现出的中西融合的全新艺术风格或形象,也显露出典型的西方美学特点和审美理念。说起洛可可绘画中蕴含的中国元素,艺术家认为属于中国形象的标志性物件首先是瓷器、中国伞、宝塔等,其次是这些物品的造型以及物品上所呈现的纹样保留了中国的独特性。两者的融合我们也可以看作中国风的融合创新以及对多元美学的一种新表达。

四、洛可可绘画“中国风”的渗透对文化交融的启示

文化交融是不同国家的不同文化之间进行传播和交流的过程,我们所研究的洛可可时期的“中国风”盛期虽然已经过去了很久,但放眼当代艺术,在全球化时代盛行的今天,它依然有举足轻重的意义和可研究的价值,文化因为交流而丰富。首先,洛可可绘画“中国风”的渗透启发了我们应该如何对待外来文化的侵入。在这一点上,中国一贯秉持开放、包容、兼收并蓄的态度,在艺术领域更应该如此。面向世界,博采众长,吸收对我们有益的部分,这样才可以为艺术创作者提供新的灵感来源,对本民族相关文化在跨文化语境下进行反思和创新性改造,在文化交流的基础上实现文化互融。其次,洛可可绘画中“中国风”的渗透也启示我们如何有效地运用外来文化助力本国文化的发展进程。我们要在中外交流互鉴过程中不断模仿、学习和借鉴外来文化,并在此基础上,进行民族化的再创造,在不同文化的互动中互相影响和促进,不断互补和互融。当代中国文化艺术工作者和艺术领域的青年学子要做到坚守民族文化与涉猎世界艺术并存,求同也接受存异,允许新的艺术文化形态的出现和存在,不断提高自身审美、充实自我和开阔视野,才是对当代艺术界正确且有力的方向指引。

作者简介

尹璐,女,汉族,山东济南人,中共党员,硕士研究生。

参考文献

[1][意]威廉·德罗·鲁索.欧洲洛可可艺术[M].张硕,译.上海:上海三联书店,2021.

[2][德]克劳斯·H.卡尔,维多利亚·查尔斯.洛可可[M].刘静,译.重庆:重庆大学出版社,2021.

[3][英]休·昂纳.中国风:遗失在西方800年的中国元素[M].刘爱英,秦红,译.北京:北京大学出版社,1961.

[4]王敏.试析中国艺术对法国洛可可风格的影响[D].太原:山西大学,2013.

[5]崔超华.法国洛可可绘画中东方元素的艺术表现[D].西安:陕西师范大学,2019.

注释

①艾田蒲:《中国之欧洲(上)》,许钧,钱林森,译,河南人民出版社,1992年第197页。

②刘博:《奢华的底线—洛可可艺术》,天津科学技术出版社,2011年第6页。

③[德]利奇温:《十八世纪中国与欧洲文化的接触》,朱杰勤,译,商务印书馆,1962年。

④[法]李明:《中国近事报道》,郭强,龙云,李伟,译,大象出版社,2004年。