从徐显秀墓壁画观北齐社会风貌

摘要:山西太原自古就是兵家必争之地,更是民族融合和文化碰撞的前沿阵地。考古发现的山西太原墓室壁画充分证明了这一地区华夏文明与西域文明的交流与融合,其中,2000年太原迎泽区王家峰村梨园内发掘的北齐徐显秀墓就是最好的例证。徐显秀墓位于迎泽区郝庄乡王家峰村东“王墓坡”梨园,处于太原东山西麓缓坡地带,2000年12月至2002年10月由山西省考古研究所和太原市文物考古研究所联合发掘。此次考古发现被评为2002年度“中国十大考古新发现”之一,徐显秀墓于2023年12月20日正式对外开放。

关键词:北齐;徐显秀;绘画;工艺

北朝是一个民族大融合、文化大汇聚的时代,史书记载,北朝时期的对外经济文化交流空前繁荣。异域宗教思想和文化艺术被广泛吸纳,亚洲各地和地中海诸国的使者与商人云集晋阳,极大地丰富了中国的传统文化艺术。北齐是北朝晚期的一个割据政权,以邺城为都城,(大同)晋阳为别都(太原),高欢是东魏、北齐政权的实际缔造者。东魏、北齐是一个特殊的历史阶段,也是一个短命又充满争议的王朝,其中的宫廷权谋斗争和家族血腥内战是一段令人难以置信的记忆,但也是继春秋战国之后,中国思想文化发展史上的第二个高峰。晋阳是北齐权力中心,是商贸往来、文化交融的重要地点,北齐上承汉晋、下启隋唐,匈奴、羯、氏、鲜卑、鞑靼等少数民族之间文明互鉴,是各个民族、各种文化之间大交流、大融合的繁荣时期,以佛教为纽带,印度、希腊、波斯、粟特、西域等异域文明不断融入本土的汉文化。宽松的政治环境、新鲜血液的不断注入、外来文明的大量输入,使其在文化艺术方面取得了空前巨大的成就。唐朝289年的历史中只有5位出名画师,而北齐皇帝换位频繁,只有短短的28年历史,却在绘画与雕塑方面取得了非凡的成就,如画史中所记载的杨子华、刘杀鬼、曹仲达、展子虔、田僧亮、高孝瑜、箫放等。其中杨子华是位宫廷画家,传说他画的马,夜间常能听到“蹄啮常鸣,如索水草”,在绢素上画龙“舒卷辄云气萦集”,杨子华很受武成帝重视,武成帝“使居禁中,天下号为画圣,非有诏不得与外人画”。唐代画家阎立本评价他:“自像人以来,曲尽其妙,简易标美,多不可减,少不可逾,其唯子华呼!”单从杨子华就可看出北齐晋阳一代汇聚了很多水平一流的画家。虽时隔一千五百余年,我们仍能从壁画中人物脸上看到当时画师能按画面需要,随意变化技法,互相呼应,对形象有很强的概括能力,画面的整体感极强,可印证疏体、凹凸法、“简易标美”是北齐新画风的代表。

北齐壁画墓分布在河北、河南、北京、山西、山东等地,我国发现最早的北齐绘画实物是1975年9月在河北磁县发现的北齐族高润嘉壁画。但由于该地水位较高,壁画被长期浸泡,脱落殆尽,只留存不足15平方米的举哀图,其价值远不能与徐显秀墓壁画相比。除此娄叡墓壁画也遭遇类似的噩运,壁画被水灌坏。即使是规格最高的北齐帝王级的湾漳大墓,其壁画规模也逊徐墓一筹。可以说,徐显秀墓北齐壁画是墓中壁画的巅峰之作。徐显秀壁画用现实主义手法真实地再现了北齐时代的文化,过去我们只通过文献去研究北齐时代的生活情况,徐显秀墓壁画的发现,为我们展示了北齐时代人们衣食住行的各个方面,我们可以通过壁画更真切地了解北齐的历史。对于北齐的绘画史,我们过去只能从《北齐书》卷十一中知道高孝珩“尝于厅事壁自画一苍鹰”,从《历代名面记》卷八中知道杨子华“尝画马于壁”、刘杀鬼“画斗雀于壁间”等,这些抽象的描述在徐显秀墓的壁画中得到体现。就北齐晋阳而言,娄叡墓壁画、徐显秀壁画代表了北齐绘画的最高水平。

徐显秀是北魏怀荒镇将徐安之孙,追赠司徒徐珍之子,名颖,字显秀,桓州忠义郡人,少年豪侠,作战勇猛,屡立战功。北齐河清三年(564年)徐显秀因作战英勇,被封为武安王。在北魏末期,他先是加入了北魏将领酋长、北魏权臣、前任北魏大丞相尔朱荣的队伍,尔朱荣失败以后投靠了北齐奠基人高欢,然后就一步步地进入东魏的政权高层。后任北齐政权太尉、太保、尚书令,571年死于晋阳城内的府第中,同年葬于晋阳城东北三十余里处。

徐显秀墓为单墓室,由墓道、过洞、天井、甬道、墓室五部分组成。墓向185°,通长30米,距现地表深10米,地面残存夯筑封冢。清理发现墓室有5个盗洞,随葬品已非原始位置,出土残存陶俑、瓷器、金银器等器物500余件,大部分都破碎不堪。所幸遍布全墓的彩绘壁画保存基本完整,虽仅在墓壁上刷一层白灰水后直接绘画,但依旧气势恢宏,形象生动,色彩斑斓,像刚画好一样。画家对造型的把握、对色彩和线条的控制运用令人惊叹,代表了当时绘画的最高水平,蕴含了大量的历史文化信息,是这次考古发掘的重要收获之一。

整个北朝时代,统治者为以鲜卑族为主体的北方民族与汉族贵族组成的联盟。北魏孝文帝强力推行汉化改革,极大促进了北方各民族与汉族的融合。北齐时期,为了适应统治需求,统治者倡导胡化,北魏以来“胡风国俗,杂相糅乱”的文化面貌有所回潮。

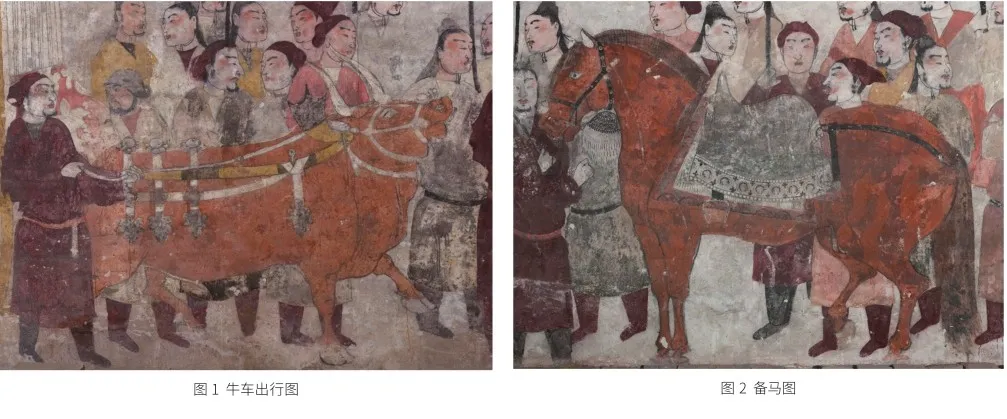

异域文化的大量涌入,为古老的中华文化注入新鲜血液,使其焕发新的生机。晋阳及其周边出土的北齐墓葬壁画,题材多样,内涵丰富,技法高超,填补了中国美术史上的空白,是了解当时艺术成就、艺术风格的珍贵实物资料。透过绘画内容,今人亦可一窥别都风采。徐显秀墓中发现国内保存最完好的北齐时代壁画,壁画总面积达330平方米,该墓葬壁画包含夫妇宴飨行乐、车马仪仗和牛车出行等宏大场面,艳丽壮观,非常精彩。壁画整体布局和谐,内容纷繁,将人物关系复杂的画面,熔于一炉,堪称北朝墓葬壁画艺术的鸿篇巨制。绘画中各类人物、马匹、牛车、神兽,各种仪仗、兵器、乐器、生活什物和装饰图案应有尽有。画中人物与现实中人物身高相同而栩栩如生,人物神情惟妙惟肖,牛、马膘肥体健,画中的侍女均穿上衣下裙,长衣宽松,腰间没有束腰,她们的形象可谓“杂裾垂髾”。她们的衣服质地轻柔,有半透明的感觉,其姿态翩翩若飞,仿佛披了一身轻纱,眉眼凝视之间,甚至好像飘来了阵阵幽兰的芬芳。整体内容纷繁而布局和谐,人物复杂而脉络清楚,各类人物、马匹、牛车及神兽展示了1500多年前北齐高级官员的显赫威仪和奢华绮丽的生活场面。壁画布局主题鲜明,结构紧凑,画面对称,过渡非常自然,形成一个庄严肃穆却又相对轻松的氛围,再现了墓主生前的奢华与排场。同时,文章也寄托了墓主对另一世界美好生活的希冀和向往。

在墓道和墓室四周绘有壁画,墓道两侧出行的仪仗队伍,人物布置层层叠叠,前后遮掩,又安排得疏密有致。墓室中描绘的是墓主夫妇宴饮和出行的盛大场景。墓主夫妇左右两侧则画伎乐演奏图,其中的曲项琵琶明显是西域乐器,而箜篌又是我国古代传统弹弦乐器。墓室东壁为备车图,画牛车于中央,前后画执旗的侍从,旌旗飞舞,冠盖攒动,非常壮观。墓室西壁为备马图,图中画一匹骏马空鞍正等待着主人,左右为即将出发的队列。南壁墓门上方则画神兽神祇。无论是生活物图、人物画像还是装饰配图都体现了浓厚的异域文化风情。神兽兵器、牛车乐器,虽造型简洁,但其刻画生动写实,极具民族特征。同时,人物的设色也很有特点,简洁有力的线条体现出人物面部五官的细微差异,色彩以淡墨勾勒轮廓为主,再加上西域画法中富有变化的色彩晕染手法,人物的立体感和生命力得以生动体现。其色调搭配是以暖灰色调为主,并不是中原的绘画传统,是中亚或印度的手法,加上其音乐、舞蹈等内容,充分证明了其文化应该是中亚文明。面对整个构思完整的墓道墓室壁画,我们不禁赞叹画师在壁画布局上的精妙。面对形状不一、大小各异的墓壁,画师以其丰富的想象力,将其视为一块完整的画布,每组壁画都与相邻的画作有关联,从而浑然一体,不致打断观者欣赏的思路。从壁画我们可以看出,画师对某些装饰图案的描绘已打破了常规的绘画手法,不是先勾出轮廓再填以颜色,而是直接用色笔点染成形,由此让观者感受到了不同寻常的视觉效果。中国古代绘画很早就有疏密二体之说,疏体绘画到东魏北齐时期成为绘画主流。此次发掘也印证了北齐是美术史上疏体的一个重要时期,它一方面开领时代之先,承汉启唐,另一方面也表现出新风格所蕴含的域外因素,成为人们关注的焦点。

对比今日世人追求豪宅名车,你有真正了解过一千四五百年前古人的追求吗?那时的人们以有一辆牛车为一种时髦风尚,视其为一种地位的象征。由于古时技术有限,路况特殊,只能根据道路情况来选定造车材料,当时最好的路也就是平整的土路而已,更多的是泥泞坑洼凹凸不平的路,使用马车存在非常明显的缺陷,马车所有的车轮都是木头的,没有现代的充气轮胎,车轮和地面就只剩硬碰硬。当马车风驰电掣之时乘坐的人就会颠簸得厉害,而且飞起的尘土很多,再怎么调整姿势,乘车的人都不会感到舒适。那个时代车身基本上都是敞露的,当时的民俗民风对乘车人的仪容有很严格的要求,要在车上一直保持端正的姿态,不能东倒西歪没规矩,在颠簸中要保持优雅的姿态,这对乘车人来说也是一种极大的锻炼及挑战。所以为了追求舒适,就有人把目光转投向了牛车,牛的体态大多强健有力,而神态却温顺可掬,行走缓慢而且平稳,颠簸的程度和马车相比自然相对要减轻许多,扬起的尘土也要减少很多。而且牛车车厢宽敞高大,如果稍加改装,在车厢上装棚施幔,车厢内铺席设几,人坐在里面,外面人看不见,可以任意坐卧,对于养尊处优、安于享乐的士族大臣是再适合不过的。于是从东汉末年起牛车就逐渐得到门阀士族的青睐,逐渐演变成为官员、贵族乃至皇帝的代步工具,乘坐牛车也不再是低贱的事情。因此徐显秀墓室东壁画上绘有以墓主夫人牛车为中心的侍从和仪仗即将出行的场面最引人瞩目,羽葆华盖之下,一辆卷顶牛车,旁边还有一胡仆或商仆前后忙碌。车后是一群佩容臭、施脂粉的贴身侍女,分别捧着包袱、妆盒和披风之类的衣物,其中一内着白色联珠纹长裙的侍女频频回首张望,等待夫人上车。此牛形体雄健,神态彪悍,却又欢快喜人,昂首奋蹄,似欲破壁而出。壁画中的牛车及侍女服饰也间接反映了当时王公勋贵对牛车和西域文化的青睐。

徐显秀墓是目前北齐大型墓葬中壁画保存最完整的一座,也是为数不多的原址保护墓葬之一,因为地处黄土高坡,几乎无地下水侵蚀,壁画基本保持了原始状态,画面清晰、色泽艳丽、宛然如新。徐显秀墓的价值不仅体现在绘画艺术方面,对当时社会生活的描绘也非常逼真。徐显秀墓室壁画布局代表一种新的墓室壁画格局的产生,它直接影响了唐代墓葬壁画的布置,开唐墓室壁画绘画布局之先河。众所周知,唐朝政权肇基于晋阳,其文化也带有北齐晋阳的浓重色彩,或者可以说北朝晋阳文化为唐文化源流之一,这也许是徐显秀墓文化信息带给我们的新启示。

徐显秀墓从发现、发掘、保护到研究经历了近20年,它的历史文化价值在绘画艺术、民族融合、宗教文化、东西方交流等方面已成为一个时期的代表,并且成为业界专家学者在研究相关领域时争相讨论并且难以绕开的一个课题。如今,太原北齐壁画博物馆已对外开放3月有余,它的开放使1500余年的北齐历史以独特的形式浓缩于举手投足之间,历历在目,清晰可见。人们能感受到当年的烽火狼烟与民俗风情,相信人们走进设施先进的馆舍内,定能领略到北齐绘画艺术的无限魅力并为之震撼。

作者简介

罗克,女,汉族,山西清徐人,文博馆员,研究方向为文物博物馆。

参考文献

[1]庞迪.太原北齐徐显秀墓室壁画的潜在考古价值[J].炎黄地理,2020(3):21-23.

[2]杜倩.浅析太原北齐徐显秀墓室壁画的艺术特色[J].东方藏品,2018(7):152.