石涛《画语录》中的“搜尽奇峰打草稿”的艺术理念

摘要:当我们要想正确地认识历史人物及事迹,就必须与当时的历史背景以及个人经历相结合,清代著名画家石涛所处的年代政治环境复杂,在朝代更迭之际,他出家为僧,并撰写了《苦瓜和尚画语录》这一史无前例的著作。在这本书中他提出了许多艺术观点,而“搜尽奇峰打草稿”正是其中极为重要的艺术理念之一,这一艺术理念不仅是石涛对生活的体悟,更是他对古人绘画理论的继承与发展。文章就石涛的“搜尽奇峰打草稿”这一艺术概念进行分析,并结合中国美术史来探寻“搜尽奇峰打草稿”背后的那些前因后果,同时也通过理论和作品两个角度去更加深入地对石涛绘画理念进行探究。

关键词:石涛;《苦瓜和尚语录》;“搜尽奇峰打草稿”

一、“搜尽奇峰打草稿”产生的历史背景

石涛(1641—约1718年),又号“苦瓜和尚”等,广西桂林人,明朝宗室皇族,靖江王朱赞仪的第十世孙。他原本极有可能继承王位,再不济也能够享一世荣华富贵,衣食无忧。只可惜生不逢时,与其他三位画僧一样,因朝代更迭,清盛明衰,他的人生轨迹也随着改朝换代发生了极大的变动。在明朝覆灭之时,石涛尚且年幼,对于改朝换代这种家国大事并无准确认知,他出家为僧,是因为石涛之父在宫中被内部倾轧致死,而后内宫太监将他送入寺庙,借此避祸。故此,他不像其他三画僧那样对清政府有极强的敌对思想。成年以后,他的民族意识仍然颇为淡漠,并且在其弱冠之年,就曾有意向官场靠拢,想借此进入官场。可是他的一系列举动并未给他带来任何政治机遇,如此这般三年之后,他失落地返回了南方 。在经历了这些事情后,他开始全身心地投入艺术创作,逐渐在艺术上绽放出他应有的光芒。1691年,石涛从京城返回南方之前,创作了极具代表性的《搜尽奇峰打草稿图》卷,根据画卷中的题跋我们可以看出,石涛此画不是表面上看起来那么简单。虽然这幅作品表面上描绘了山石之景,体现了石涛对于名山大川的热爱之情,但是结合多角度看,我们会发现这幅作品除了表现他的艺术理念和绘画主张之外,还抒发了他胸中的不平之气。其中卷末有一段长题说道:“道眼未明,纵横习气安可辩焉?自之曰:此某家笔墨,此某家法派,犹盲人之示盲人,丑妇之评丑妇尔。赏鉴云乎哉!”[1]在这里,石涛首次提出了自己“搜尽奇峰打草稿”的艺术理念,并且对当时画坛所存在的一种脱离自然现实生活而只知“摹古”的艺术现象提出了尖锐的批评,与当时的画坛主流针锋相对,引起了轩然大波。

二、“搜尽奇峰打草稿”的基本内容及意义

“搜尽奇峰打草稿”这一观点具体出现在《苦瓜和尚语录·山川章》之中,原句是:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。”[2]这句话不仅说明了艺术家在进行创作时应具备的精神与态度,同时也体现了石涛对于山水画题材的独特理解,更是指明了创作在具体过程中的实践方向。这里的“搜”是深入、是认真,更是穷尽所有也要找到心之所向的那份坚决;“尽”是多、是全,更有苏轼那种“发奋识遍天下字,立志读尽人间书”的那份胸襟和气魄;“奇峰”既是指自然山川美景之中原本存在的雄山峻岭,也是指现实生活中各种美好的东西,它能够激发艺术家的创作欲望并产出满足广大群众审美享受的艺术作品。它需要创作者深入生活与自然用心观察、寻找和体悟,进而找到符合艺术表现的美好事物。并非一般概念上所理解的“奇怪”之意。事实上,“搜尽奇峰”的过程是一个沉淀、积累、师法自然的过程,更是“知到极处便是行”中“知”的阶段。“打草稿”也不是一般意义上的打草稿,它是升华、凝萃的过程,更是“行到极处便是知”中“行”的过程,也是将之前所搜到的“奇峰”进行整理、融合,进而创作出完美艺术作品的过程。这一过程,它绝不是随意组合、一蹴而就的,它要求创作者必须付出超乎寻常的心血与精力。由此可见,“搜尽奇峰打草稿”这句话既包含了再创作时要深入现实、仔细搜寻生活之美的含义,又包含了需要付出极大的心血和精力才能得以完成优秀艺术创作的内涵,短短的一句话就概括了知与行两个方面,深刻地诠释了优秀艺术作品的诞生条件。

“搜尽奇峰打草稿”是石涛在绘画创作之中最主要的写生创作理念和艺术表现原则,它在石涛作品中的体现是全方位的。从这句话我们不难品出石涛自身崇高的艺术追求和艺术理念,石涛力倡画家面对生活,师法自然,而“搜尽奇峰打草稿”正是其具体展现,这一理念的提出不仅是石涛对自身写生观和艺术观的凝练和升华,更是在前人理论基础上的总结与提炼,同时对中国美术史的发展产生了极为深远的影响,受到这一艺术理念影响的近现代画家有傅抱石、石鲁等人。

三、“搜尽奇峰打草稿”在美术史中的继承与发展

石涛在艺术上的成就对中国绘画的继承与发展有深远的影响,他在前人的理论和基础上,又大胆地进行改革创新,融入自己的见解和看法,开创了中国绘画美学的新时代。其绘画理论中“搜尽奇峰打草稿”的影响尤为显著,并且石涛在自身的山水画创作之中,也一直将“搜尽奇峰打草稿”作为主要的写生理念,可谓身体力行、知行合一。

(一)理论传承

回首美术史的发展历程,早在先秦时期我国就出现了山水画的萌芽,那时表现为比德手法的出现,即“知者乐水,仁者乐山”,到了魏晋时期,山水画理论逐渐成熟和完善,出现了许多山水画论著作,如宗炳的《画山水序》、姚最的著作《续画品》等,之后历代的画论更是数不胜数。我们从宗炳的《画山水序》所记载的“身所盘桓,目所绸缪”、张璪所提出的“外师造化,中得心源”、五代荆浩的理论著作《笔法记》所提到的“搜妙创真”和北宋著名山水画家郭熙的理论著作《林泉高致集》中的“身即山川而取之”以及王履在《重为华山图序》中主张的“吾师心,心师目,目师华山”[3]等众多写生和绘画理念中,都可以依稀看到石涛“搜尽奇峰打草稿”的影子。由此看来,在漫长的山水画发展历程中,人们对于艺术的解读和认识是层层递进、不断发展的。石涛所提出的“搜尽奇峰打草稿”在某种意义上来说更是对那些重要的艺术理念和写生方法的一种继承和发展、总结与升华。

(二)作品分析

具体到艺术作品,则表现为各个朝代的山水画作品从山水画最初的萌芽和诞生到后来的逐渐成熟和完善,从一片空白到后来百花齐放的盛世,这些作品都经历了漫长的时间沉淀。接下来笔者将以几张极具代表性的作品为例,简单论述一下山水创作中处理主观和客观问题方式的发展和演变。

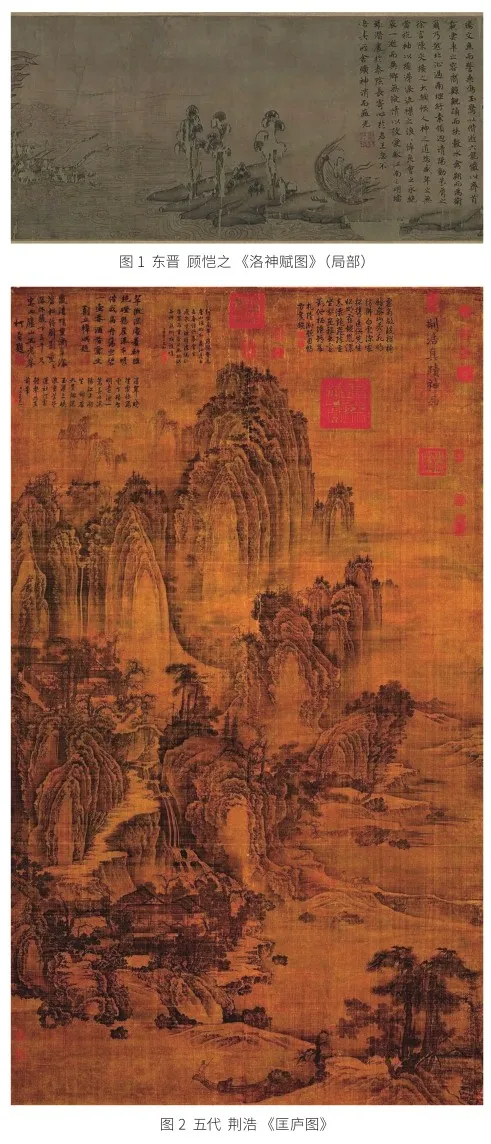

首先是魏晋时期的职业画家顾恺之的代表作品《洛神赋图》(图1)。这幅作品是以诗人曹植的诗《洛神赋》为蓝本进行创作的,全卷内容丰富,场面壮观,描绘了诗人曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。人物位置安排疏密得当,神态栩栩如生,但是除了人物以外,我们不妨关注一下背景的构成。画面中的背景以山水为主,虽然从技法和表现手法上来说较为稚嫩,呈现出“人大于山,水不容泛”的特点,但是我们可以看出当时画家就已经有意识地将现实中的客观景象映照在画面之中,哪怕不是那么合理和完美,但仍然是伟大的尝试,对之后的山水画发展有一定影响。

其次是五代时期荆浩的《匡庐图》(图2)。五代时期山水画发展已经逐渐成熟和完备,皴法的出现和完善极大地提高了山水画的表现力和创作品格。这一时期出现了许多山水名家,之所以选择荆浩的作品来举例,不仅是因为他的技法纯熟,更是因为他的画论著作《笔法记》中所提到的“搜妙创真”这一理念与本文主题有千丝万缕的关系。《匡庐图》是最能体现他绘画理论的代表作,全幅以墨为主,画法皴染兼备,技法娴熟,采用的是立轴构图,层次分明,山水之景气势磅礴。画家将“高远”“平远”“深远”三者结合运用,层峦叠嶂的山峰、一马平川的山谷以及婉转幽然的小径和若隐若现的远处山峰交相辉映,在画面之中呈现出十分自然而又和谐的场景。

最后,我们以石涛的《搜尽奇峰打草稿》(图3)为例。这幅作品是石涛绘画理论的具体展现,全卷以墨为之,画面之中,山川之景此起彼伏,于奇险中见雄浑,细节处见功底,笔墨恣肆豪放,皴擦点染结合相得益彰,画面中更是有一段对古长城的真实描绘,不仅是长城的形象首次在山水画中出现,更证明了此作品的写实性,同时也体现了作者对师法造化“搜尽奇峰打草稿”这一美学观念的贯彻落实和知行合一[4]。在这一时期,山水画的发展已经十分完备,技法和理论较之古人有了长足的进步,而石涛的“搜尽奇峰打草稿”和其作品堪称这一时期的集大成者,不仅汲取了前人之长,融会贯通,更具备了十分鲜明的个人特色。

由此看来,“搜尽奇峰打草稿”的产生并非偶然也不是石涛本人的一家之言和突发奇想,在漫长的美术史发展历程之中,出现了许多极为重要的艺术理论和概念,它们的存在都为石涛“搜尽奇峰打草稿”的出现提供了宝贵的经验和深厚的理论基础,它们之间有着千丝万缕的联系与牵扯,更加表明这一艺术理念的博大精深和包容万象。

作者简介

张文宁,男,河南洛阳人,硕士研究生,研究方向为美术史论。

参考文献

[1]郭庆.从石涛《搜尽奇峰打草稿》的绘画特点出发—我的绘画实践[D].昆明:云南大学,2016.

[2]沈利.“搜尽奇峰打草稿”浅谈[J].当代艺术,2008(2):68-69.

[3]丁宁.中国画论导读[M].上海:上海人民美术出版社,2020

[4]庞邦君.从《搜尽奇峰图》浅析石涛美学观[J].美术教育研究,2015(15):19.