安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭书法风格研究

摘要:本文通过整理安阳灵泉寺石窟现存的40余方隋唐塔铭资料,分析安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭书法的风格及时代特征,呈现隋唐时期民间书法风格的多样性。

关键词:塔铭;隋唐书风;塔铭书法

一、塔铭形制

叶昌炽撰《语石》卷四塔铭条云:“释氏之葬,起塔而系以铭,犹世法之有墓志也。然不尽埋于土中,或建碑、或树幢。”[1]塔铭是佛教僧尼的墓志,多称塔铭或幢,或嵌于塔上,或置于塔内。这些塔铭形制较小,铭文较短,如《比丘尼那延法师灰身塔铭》文字内容:“圣道寺故大比丘尼那延法师灰身塔记,大唐贞观廿二年二月八日弟子敬造。”塔铭清楚地交代了僧人身份、敬造人和刻字时间。

二、书风类型

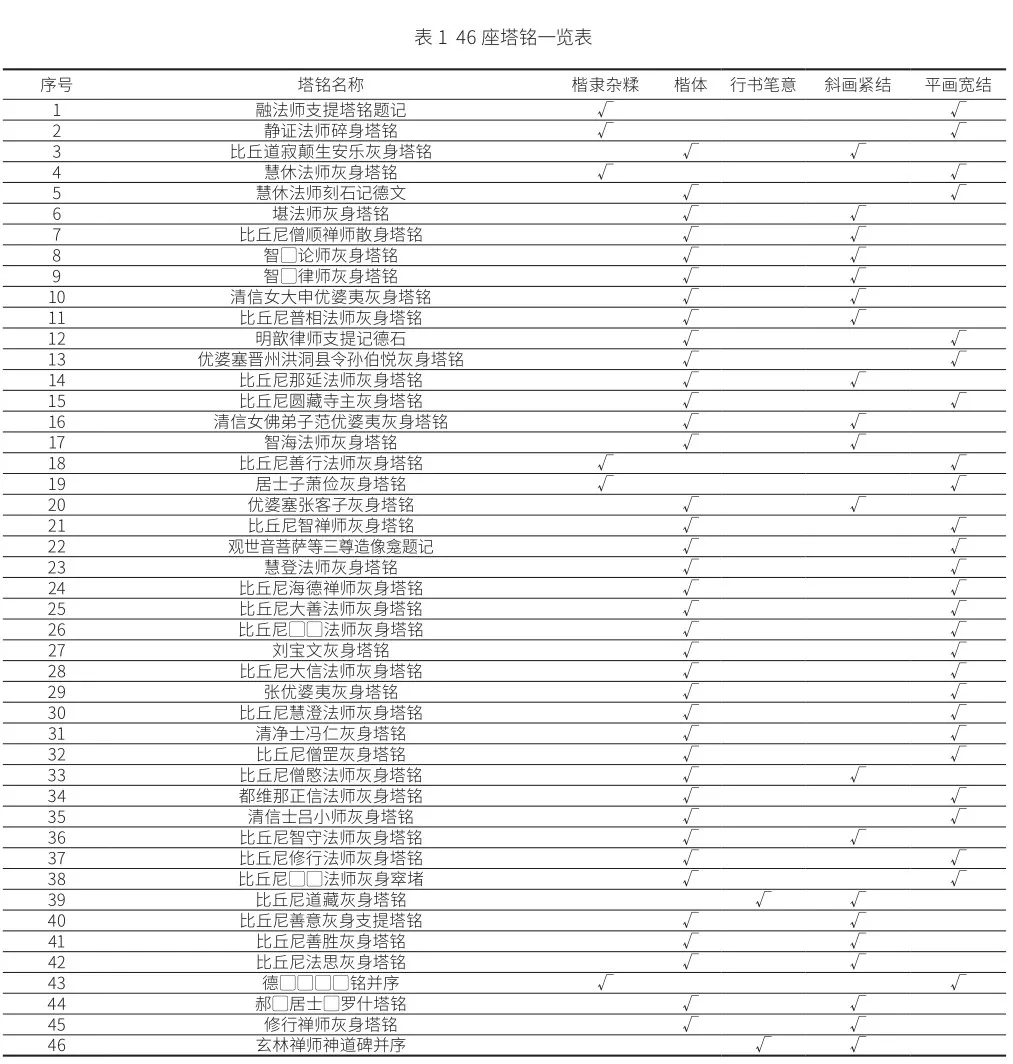

据现有研究成果,安阳灵泉寺石窟塔铭主要分为佛教僧侣塔铭,居士或信士塔铭,僧侣塔铭,这些非官方的塔铭书法可以从侧面角度反映隋唐书法的发展情况。河南省文物出版社《宝山灵泉寺》收录的隋唐塔铭拓片和文字资料是本文研究的基础。进一步研究安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭的书法特点,笔者对安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭进行书法风格分类。在结字方面,按照沙孟海先曾提出“斜画紧结”与“平画宽结”进行划分。在用笔方面,则从“楷隶杂糅”“楷体”“掺杂行书笔意”三部分进行归类。

根据46座塔铭一览表(表1),从结字角度来看,出现了20处斜画紧结的现象,26处平画宽结的结字现象,用笔6处楷隶杂糅,38处纯正楷书,2处掺有行书笔意。总体来说,斜画紧结与平画宽结同时出现,平画宽结的现象比较明显,用笔以楷体为大宗,楷隶杂糅占小部分,掺有行书笔意的仅有两处。

三、书法风格分类

(一)清新秀丽

景龙三年(709年)《玄林禅师神道碑并序》具有清新华丽之气,在安阳灵泉寺隋唐塔铭中别具一格。《玄林禅师神道碑并序》字在结体上与王羲之的《圣教序》有相似之处,“即”字左边横画紧密贴合与右部分空白方的形状处理形成强烈的对比关系,呈现修长遒劲之态。“法”字最后一点有切笔动作,在用笔上掺杂行书笔意,笔画与笔画衔接处有连带,转折提按变化明显。在章法部上,字与字之间的呼应关系明显,石刻整体风貌行气十足,垂坠成列,但单字又独立成形。碑阴部分连带关系更加明显,可见刻工的刻写状态逐渐放松。

(二)健劲瘦硬

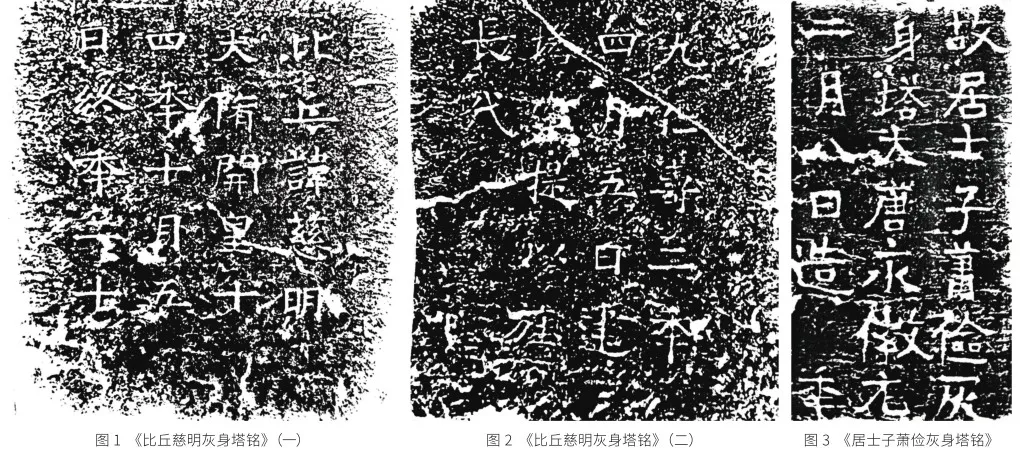

仁寿二年(602年)《比丘慈明灰身塔铭》楷隶杂糅,前后两部分风貌不一,各有特色。《比丘慈明灰身塔铭》(一)(图1)中宫紧收,字势端正,拙而不呆,行笔速度缓慢,平易近人,亲切质朴,横画多为露锋,收笔简练,瘦劲如一,与褚遂良的《伊阙佛龛碑》有一脉之趣。《比丘慈明灰身塔铭》(二)(图2)行笔速度较快,书写状态更加舒展,“长”“建”二字呈舒张外展姿态横画略细,突出了捺画的厚重雍容。

(三)恣意率真

永徽元年(650年)《居士子萧俭灰身塔铭》(图3)全文共20字,行列对齐,楷隶杂糅,随行而就。“俭”字的最后一笔横画,楷隶并存,体现了向上拨挑的形态,用笔扎实,与《张迁碑》的厚重之感同出一脉。“造”字上部分“告”字为楷书,横画伸张,字形舒展,下半部分的走之底颇有隶书遗意。“造”字整个字呈横向势态,字内空间分布均匀。与《好大王碑》走之底的笔画形态及行笔轨迹极为相似,古朴方正,颇有篆书遗意,《居士子萧俭灰身塔铭》中的“永”字与《爨宝子碑》中的“永”字在结体方面有异曲同工之妙,隶书结体明显,章法上小下大,有向左倾斜之势,可见书手没有经过提前设计,为意笔而就。

四、书风成因

(一)“魏碑体”在安阳灵泉寺隋唐塔铭中的延续

“魏碑体”的概念形成于清朝末期,即北魏刻石书法中作为主流、有其楷书典范样式的作品类型,魏碑体的风格端庄大气、厚拙质朴、行次规整、大小均匀。对安阳灵泉寺隋唐塔铭书法加以梳理,发现“魏碑体”在安阳灵泉寺隋唐塔铭书法中得以延续。塔铭书法是民间书法的群体性的体现。隋朝在位不过40年,唐初时的书风还带有“魏碑”余味,所以安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭体现了与魏碑形似的塔铭。隋朝继承北魏逸风,唐朝初期亦习承隋代遗意。魏碑体在唐代民间书法中得到传承发展与融合,具有一定的“滞后性”。安阳灵泉寺石窟塔铭正是受到“魏碑体”的影响,体现了拙趣盎然、自然温和之态。

(二)帝王崇尚“二王”书风的影响

唐太宗时期,帝王一改前规,将行书刻于碑中,行书入碑由此开始,唐高宗咸亨三年(672年)怀仁法师的《集王羲之圣教序》,将王羲之的书法以集字的方式刊刻《集王圣教序》,《集王圣教序》成为天下人学习王羲之书法的重要范本,也对行书入碑的推动与“二王”书风的传播起到相当重要的作用。

上有所好,下必效焉。由于/fHbeGRadc7eQ0DNWLJBXqWW4oqxJulkgvDLz4Uv8dE=唐太宗的推崇,当时人学书无不取法王羲之,如欧阳询、褚遂良、虞世南等,王书流韵在他们的作品中流露得十分明显,《玄林禅师神道碑并序》于景龙三年(709年)完成,晚《集王圣教序》37年,章法与字法多处出现了相似性,不难推测,《玄林禅师神道碑并序》受到了“二王”书风的影响。

(三)刻手因素

《礼记·月令》曰:物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以穷其情。疏云:每物之上,刻勒所造工匠之名于后,以考其诚信与否。若其用材精美,而器不坚固,则功有不当,必行其罪罚,以穷其诈伪之情[2]。唐朝十分重视墓葬制度,官方对刻手的制作工艺及态度都有明确要求。刻工是塔铭完成的最后环节,刻工利用自己的书艺,再现了书法内容与书法风格。安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭是非官方的文字遗存。在官方书体的影响下,安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭书风颇具法度,雍容自然。但少数塔铭也出现了态度不端的刻写情况。《郝?居士?罗什塔铭》字势向左侧倾斜,“居”“士”“塔”“什”等字笔画较粗,字内留白空间较少,起笔处,顿笔用笔大而粗狂,捺画刻就速度飞快,中间粗两头细,不符合正常的书法捺画用笔力度,可见刻工态度不端。

沙孟海曾对刻手与作品关系论述道:“刻手好,东魏时代会出现赵孟頫,刻手不好,《兰亭》也会变成《爨宝子》。”当时负责刊刻的匠人多为民间刻手,刊刻水平有限,一篇塔铭的书写状态前后不一致的情况很常见。刻手在刻写塔铭之时,由于思想上不够重视,在刊刻态度上也随性而为,随意性较强。正是有了这样的书写状态,安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭才趣味横生、千姿百态。

通过以上的分析可知,书刻者水平的好坏对墓志书法风貌的呈现起到了重要作用。

五、结论

综上所述,安阳灵泉寺石窟隋唐塔铭结体分为“平画宽结”和“斜画紧结”两类。在用笔方面,以纯正楷书为主,部分楷书掺入篆隶笔法,少部分楷书塔铭中还掺入了行书笔意,呈现卓意盎然、妙趣百生的姿态。

书风特点大致为清新秀丽、健劲瘦硬、肆意率真几种,在用笔上方起方收,线条流畅饱满,承六朝书风,笔法带有拨挑之势,结体又有北魏遗意,受唐风影响,婉转秀丽。在结体方面,受唐楷法度意识的影响,庄重雅致。

唐朝是一个极其包容的时代,民间书法的多样性促进了唐朝书风的发展。受刻手主观因素与水平的影响,安阳灵泉寺塔铭呈现出率意百真的特点。隋唐塔铭作为一种特殊的书法现象,其书法水平无法与尚“法”的唐朝官方书法相比,其特殊的地位价值仍能为后人学习书法带来启示。隋唐塔铭多种书风共用,各体书法呈现出独特的风貌。

作者简介

郑智心,女,汉族,河南安阳人,硕士研究生,研究方向为中国画与书法创作理论。

参考文献

[1](清)叶昌炽撰.陈公柔,张明善,点校.语石[M].北京:中华书局,1994:4.

[2](清)阮元校刻.十三经注疏·礼记[M].北京:中华书局,1980:1381.