以“空”入画:从赵无极看抽象艺术的一种东方语义

作者简介:刘一娴,中国美术学院博士,研究方向为艺术史学史与方法论、欧美现代艺术理论。

Painting with Emptiness: An Oriental Semantics of Abstract Art from a Case Study of Zao Wou-ki

LIU Yixian

摘 要 20世纪初期至中叶,中国的西画发展始终不可避免地伴随着写实传统与现代主义的话语缝隙展开。在艺术生涯早年,赵无极利用青铜铭文与汉代画像砖的符码完成了对写实绘画语言的背反,此后,对“空”与“虚”的运用成为他将笔势痕迹凝练为画面抽象特征的重要手段。在一种横跨地缘的东方文化内部,赵无极尝试与日本、韩国的“物派”艺术共享着一套去挪用、反主题的创作理念——艺术家通过建构“余白”搭建抽象性,以沉默代替叙事,进而在有、无之间达到对事物表象同一性的破除。艺术媒介、空间场域与语言之间永恒的辩证关系,体现了东、西双方徘徊在形而上学理论圈层的博弈,也象征着艺术家“自我”的解体与确立。

关键词 赵无极;物派艺术;反语言学;道教;空;运动

Abstract: In the early to mid-20th century, the development of Western painting in China was inevitably accompanied by a discursive gap between realistic tradition and modernism. In the early years of his artistic career, Zao Wou-ki utilized bronze inscriptions and symbols from the Han Dynasty portrait bricks to complete his departure from the language of realistic painting. Following this, the use of “emptiness” and “void” became significant in condensing the traces of his brushstrokes into the abstract features of his paintings. Within a geographically transcultural Oriental context, Zao Wou-ki’s endeavors share a set of creative concepts involving de-appropriation and anti-thematic creation with the Mono-ha art of Japan and Korea. The artist constructs abstraction through the concept of “remaining whiteness”, replacing narrative with silence, thereby disrupting the homogeneity of the appearance of things between existence and nothingness. The eternal dialectical relationship among artistic medium, spatial field, and language embodies the interplay between East and West hovering in the circle of metaphysical theories, and symbolizes both the disintegration and establishment of the artist's “self”.

Keywords: Zao Wou-ki; Mono-ha art; anti-linguistics; Taoism; emptiness; movement

20世纪上半叶,中国油画家融入西方现代艺术的一个主导策略,是借用颜料本身的厚度与其在画布上移动所呈现出的特殊笔迹走向,表达民族本位的东方文化美学。赵无极(1920—2013)1935年入读国立杭州艺专(现中国美术学院),1948年前往巴黎的现代艺术现场,在20世纪60年代,其抽象画风达至成熟。作为一种绘画方案,赵无极对抽象的理解与庄子的道教思想关系密切,亦与同时期韩国、日本兴起的“物派”绘画(Mono-ha)对媒介的还原呈现出强烈的因缘性。本文以“现代艺术”为切入视角,并非意味着要将其暗示的线性历史逻辑奉为概念框架,在风格进化论的模式中探讨抽象作为视觉语言的接受群体,而是将“抽象”视作一种自发的动机,考察其被转化为叙事的特殊手段。

20世纪中叶出现的抽象艺术,在其表现手段上可以被归纳为两大主导性方案:一是艺术家对笔迹运势与画面形式动感的强调——其存在彰显了绘画作为四边形的平面有别于视觉现实、观念现实与客观现实,不可被化约为现象学式的观看窠臼;二是通过打破西方哲学传统中人本位的思想预设,解构画面作为一个“完成物”的存在价值,取消理论家在考察艺术品生成意义时所致力于书写的连续性叙事,以求达到超越普世之思的理想。这一立场持续到20世纪80年代黄永砯对福柯“空的能指”的解构主义语言学思想的转化。[1]从其共性来看,两种方案都旨在挣脱风格观念对形式元素的支配与调遣。

一、论“空”:现代抽象画的一种语义悖谬

在20世纪初期西方现代艺术的媒介变革中,现代主义的神话往往伴随着反主题化的探索展开,艺术家渴望建立新的艺术语言,修正既有的艺术本体论。[2]1911年,康定斯基发表《艺术中的精神》,提出音乐与绘画在创作原理上的呼应。[3]一首曲子的节奏包含着停顿,而一幅现代绘画也同样需要明确其超越再现的表意功能。康定斯基的这一先锋性之举,旨在将传统被视作写实对立面的“抽象”扩充为一种独立的方法论。至20世纪中叶,当抽象画风被确立为实践先锋思想的主导性风向标后,它的整体含义又被进一步扩充。罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)、伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)等人所倡导的“无定形”(formless)艺术,即其中的变体之一。[4]然而,众多有关抽象的阐释均无法脱离20世纪四五十年代的战后语境及其所带来的文化地缘问题。艺术家对形式元素的搁置,在很大程度上伴随着对人作为语言主体这一假设的根本性质疑。

因此,在抽象作为偶发的事件和一种确切的语言样态之间,它被赋予了基本的意义属性。作为语言现象看,抽象意味着分解对象的基本指意功能,使其回到不具确切形体概念的物料属性本身;作为行动来理解,则意味着艺术家主观性地抽离客观物象被人类文化所附加上的意义系统,进而使其回到相对原初的、单纯的存在状态——好比进入到一个不会招致文明高下争议的“中间地带”。[5]在后者的意义上,物象本身成了一个可以不断滑动的观念区间,需要通过主体对地理、文化、艺术环境的特定想象来获得意义,是一种去主题化的探索,是对文本与图像之间高度适配的语言学关系的破除。

1945年,因战事纷争,赵无极最终回到杭州,并对汉代画像砖产生了强烈兴趣。古今之间的时空张力促使赵无极重新将眼光转向中国传统文化以寻求创造性资源。同年9月,赵无极在重庆的中苏文化协会举办个展。林风眠曾撰《从现代绘画谈到无极的作品》一文评价其风格,该文发表于9月14日的《中央日报》。文中,林风眠说道:“我们遭遇到这一个时代,我觉得好像在历史的急流中遇着漩涡。一切在旋转,动荡,冲击,变化。艺术上一切的法则、规律,有重新估定的倾向,从头再学习起的感想,无可逃避的。在创作上我们感到彷徨……无极的创作是彷徨中的抗拒,急流漩涡中寻求出的呼声……无极的彷徨与挣扎,是一切艺术家同有的命运。”一年后,巴黎赛努奇博物馆(Musée Cernuschi)举办了“当代中国绘画展”(Exposition de Peintures Chinoises Contemporaines),这是自1933年徐悲鸿在巴黎网球场博物馆举办中国美展以来,时隔13年在巴黎再度展出当代中国艺术家的作品。此次展览重点突出了受到西方现代主义影响后出现的中国新派绘画,赵无极有17幅作品在单独展厅中展出。与赵无极作品一同展出的,还有关良受中国民间艺术启发的作品、丁衍庸对马蒂斯的仿效作品,以及李仲生受超现实主义风格影响的创作。

在西方现代艺术界重新开始集中关注当下中国绘画的同时,在20世纪40年代中后期,赵无极正经历着一段从写实进入抽象风格的转折期。如其在晚年接受采访时所表达的,在动手创作一幅画以前,他通常不会事先预想一个主题。[6]作画的过程是记忆与眼睛的双重作用,而不画草图的创作方式决定了其对于艺术的理解从虚无开始,这类似于音乐的不再现功能。创造叙事的艺术性语言转变为征服画面空间的挑战。1948年,赵无极赴法国巴黎深造。塞尚、毕加索、马蒂斯是20世纪上半叶西画在中国发展时期耳熟能详的名字。在中国艺术家的眼里,广泛意义上的现代画派不仅代表着远在异国他乡的先锋思想、一种最为原创性的绘画革新探索,也是需要破除的现代神话。

西方语言学中的“空”(void),指向对具象、可感知实体的拒斥。赵无极所理解的“空”,则是一种不为变化所动的自足状态,旨在达到日常生活的恒常性。他最喜欢古代道家的著作,尤其是庄子那种汪洋恣肆的文笔。通过有节奏地行走于艺术的虚实之间,艺术家达到完全自发的创作状态,跟随瞬间的灵感作画。画面的线迹或轻灵流动,或团团交错。赵无极所理解的抽象绘画,是在对物象成熟且充分的把握中取消限定其概念意义的语言学边界,通过绘画的方式,完成对形式与意义之关系的解放。这还启发了20世纪80年代的中国当代艺术实践,主要体现为形式与审美经验之间的背反。可以说,伴随着“图、词、物”的圈层界限被打破,本不具有意义承载属性的“空”成了一个关键概念。[7]

二、“空”作为抽象画的叙事手段

从赵无极的生命经验来看,1949年的《无题(葬礼)》(图1),验证了艺术家徘徊于中、西两种传统之间的思维方式。这幅作品最初用以纪念他与妻子谢景兰的儿子不幸夭折的经历,后来引起了法国诗人亨利·米肖(Henri Michaux)的兴趣,并且米肖为赵无极题献了八首诗,这极大促使他在20世纪中叶的巴黎艺术界为人所知,甚至广受关注。究其原因,葬礼虽然不同于西方文化意义上的纪念碑,但同样具有仪式性,是对亡魂的悼念。整幅作品的形制及其对图案的拼贴使用类似于石碑上的铭文,无论是画面左侧驱赶动物的人物形象,还是画面中央的树木与旗帜,都有意识地脱离了常规的叙事顺序,而呈现出类似象形文字的符号特征。特定的视觉形式总是与人类记忆中已然存在的种种符号意象达成微妙的照应,帮助实现一幅绘画的特殊指涉功能。因此,抽象不仅仅是像巴内特·纽曼(Barnett Newman)、马克·罗斯科(Mark Rothko)等人那样通过排斥叙事性达到理念的提纯,也有可能指向一系列锁链式的文化隐喻,需要在自身的传统中寻找答案。

以不命名的方式为画作题名,是赵无极在20世纪中叶拥有个人抽象面貌后频繁使用的策略。1958年冬天,在赛努奇博物馆举办的画展上,赵无极《无题》(图2)将被中国人称为第五方位的“中”纳入画面构图之中。油画的线迹笔触从画面中心点出发,向四周散射至画面边缘,以此暗示画面之外的神秘的不可见部分。彼时,他已经在此前四年的摸索后,将“自我”塑造为一个走向全面抽象的崭新身份。[8]这恰与文艺复兴时期画家们孜孜以求地从一个固定视觉中心出发建立画面透视体系的做法构成对比。《无题》不断地变换颜色,创造出了一种带有绵延性的笔迹动感,以此响应草书的笔势与章法,同时抛却了书写的对象本身。

在语言学意义上,“空”意味着无内容,是对既有审美经验的摆脱。在赵无极1948年4月刚刚抵达巴黎时,他对当地的风俗和文化一无所知,脑中却很明确,除了把在国内接受的油画传统抛却以外自己别无选择。相比于书法这种有规则、有意义的文字,古物上的文字对于赵无极来说有着更为巨大的吸引力,不仅包括草原文化的螺旋线、方块形的表意文,还有神兽图形等铭文书符。自童年时期起,他就对这些符号充满兴趣。这些符号与形象代表着未被人类文化所限定的表达领域。

如其选择不去表现意义丛生的文化语境一样,以符号抵抗形象,亦是对视觉艺术所承担的再现功能的质问。于是,绘画还成为率意挥洒的自发性书写:他以往的圆形毛笔对柔和线条和细腻纹理的表现,转变为了以扁笔和排笔表现更厚、更加流畅的色彩。当赵无极在美国结识了彼时在艺术界颇具影响力的抽象派画家后,这批美国抽象表现主义者将作品以数字编号(多为完成的日期)命名的方式,以及将作画时的身体态势融入画笔涂抹的笔势的做法也启发了赵无极的绘画思路,即去除画框,画中作画。例如,1965年创作的《09.03.65》(图3),就显现了“空”的一种激进形式:行动即绘画,绘画即肌理。纯粹的纹理不仅组成了绘画的一种视觉通感形式,也排除了冗余意义的产生,自外于任何艺术体制论的批评中。

然而,“空”并非无意义的消极创作态度,而强调将想象和阐释的余地留给观者。这种立场主张画面场域本身的敞开,其动机是模糊“艺术”与日常生活中随处可见之物的界限。因此,笔迹本身的运动足以代表画面独一无二的空间秩序,它不需要其他文学性的叙事加以阐释。

三、书写“余白”:赵无极与物派

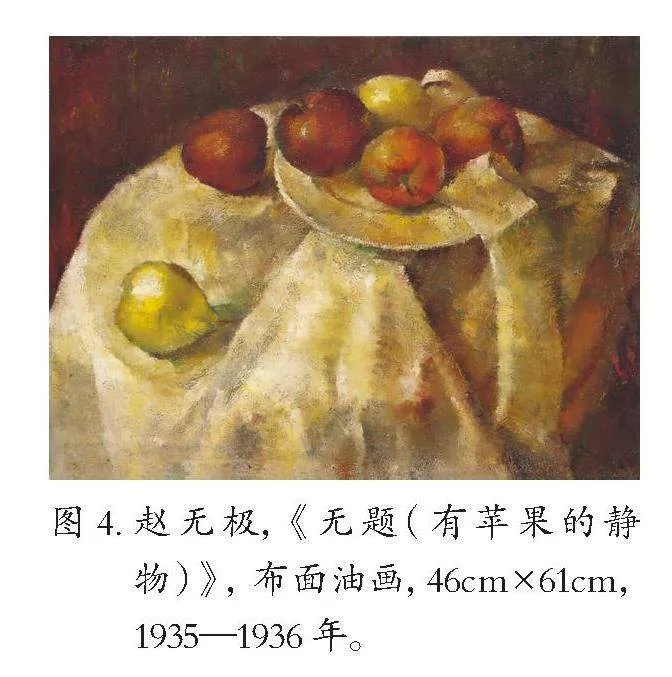

在西方现代主义的文化传统中,抽象是对写实真实的否定。蒙德里安、康定斯基、马列维奇通过抽离表现对象的物理属性而达到对绝对精神的想象。高名潞认为,这种画派从其诞生之初就是从否定或“缺席”(absence)的观念入手的。[9]从塞尚开始,对叙事、内容和空间感的否定慢慢积聚,最终在纯粹的线条、色彩的组构中达到对形而上学“真理”(truth)概念的无限趋近。这建立在西方哲学内部长久以来对形式和理念的建构基础上。因此,如果带着这一基本的语境回看赵无极在1935年前后效法塞尚创作的《无题(有苹果的静物)》一画(图4),会发现对于艺术作品的语言系统的批判,不仅反映了形式与语言内部不同程度的悖论关系,也造就了东方审美思维与西方艺术理论之间的对话。

其中,围绕“物性”展开的诸多叙事是一个典型的例子。当世界成为物体之间不间断的偶遇和相互的作用时,社会文化、情绪直觉、观念语境等因素也逐渐呈现出其跨文化性。而在存在主义哲学广为热议的20世纪40年代,这种东方美学因其对有限、无限所进行的拷问具备了极大的表现潜能——将自我的内心形象与外部现实相交汇、同时赋予艺术以批判性和超越性的空间,恰是“余白”的艺术所指。[10]

20世纪60年代,赵无极的一部分作品在日本东京展出,引起了日本评论家的注意,1993年,又获得日本天皇绘画奖。他们认为,赵无极的光线感得益于欧洲,而多变的空间构思则得益于亚洲。[11]赵无极在日本的受欢迎程度与彼时在东亚区域内兴起的“物派”(Mono-ha, or School of Things)艺术有着密切关系。这一流派的代表——韩国画家李禹焕(Lee Ufan, 1936-)的创作,倾向于在单次绘制的一笔之中实现对象形体关系的过渡,同时,又致力于创造观众对无限延伸的画面空间的联想。1967年,李禹焕在东京佐藤画廊(Sato Gallery)举办了首次个展。自20世纪六七十年代至今,李禹焕始终活跃在当代艺术的最前沿,自小深受儒家思想的影响,代表着东亚艺术的一种创作态度与立场,在不同的观众群体之间获得了令人惊异的共鸣。英美学者选择以“无限”(infinity)一词概括李禹焕的作品特点,影射一种永不到达、不受制于现实的观念理想。

从1968年开始直至当下,李禹焕持续不断地创作其《关系项》(Relatum)(图5)系列作品,以暗示空间和物体关系中的个体元素。他强调材料、感知以及空间和物质之间的相互作用,用原始、自然和工业材料创作作品,很少进行加工,以此重新激活现象与感知之间的变动关系。在这样一个相对中性的艺术场域中,石块、空间与地面实现了同作为存在之物的平等,其意义消融在纯粹的物质元素本身当中。将自然造物融入艺术场域,既代表着视觉艺术与自然在人类生存空间中的和解,也意味着绘画的高雅性不再一味地依赖于对不可知、不可见、不可想象之物的表现。在20世纪六七十年代的日韩地区,以李禹焕、关根伸夫、菅木志雄为代表所发起的“物派”是一个反西方再现系统的艺术口号。他们通过强调作画媒材本身的物质属性达成这一立场,因而,这一流派的创作特征亦呈现在诸多单色画之中——拒绝对主题或内容的承载,以相对纯一的色调暗喻不可知的理念世界,实现对西方形而上学的体验与把握。它要求观者直视艺术创作中的偶发性与时刻变动着的形式关系,不将绘画视作一个结果,而是尽可能地展现其过程。

此外,李禹焕的作品还因其本身对文化价值的搁置而不断进行着语境的转换,并在英美当代艺术界备受瞩目。画布的留白好比一个无限敞开、等待探索的均质空间,艺术实现了与现实世界的相遇和接洽。这也是一种相对诗意化的创作姿态,致力于破除艺术杰作与人工制品之界限。艺术可以成为人们认识世界、感念现实的入口,也能够成为回返自身的存在之思。在一些评论家眼中,李禹焕的作品具备极强的冥想特质[如《对话》(Dialogue),图6]——所谓的抽象成为一种对存在的抛问,其致力于探寻世界的原初状态,而非对表象的结构化再现。

另一方面,在20世纪中叶,非具象的作画方式因其脱离了地域、国别等文化政治意识形态的束缚而受到艺术家的欢迎。[12]在经历了一战和二战的特殊历史文化时空里,这一因素显得尤为重要。抽象画并不因其对历史文化主题的搁置而失去艺术史的价值,其画面视觉效果带来的无秩序感亦非艺术家在创作技法上的盲目追新求异。当克利、毕加索、高更纷纷在20世纪初选择回到原始艺术的表现形式时,亲临巴黎艺术现场的赵无极作品证明,对东方文明的重申并非价值的片刻性增殖,而具有重新唤醒艺术之本质的理论效力。无论是赵无极,抑或物派艺术,作为20世纪中叶引起广泛关注的抽象流派,他们的共同点在于均将艺术作品视为一种体验性的事件,而非既定的文化价值体系的影射。

对艺术作品之“物性”特征的关注,在二战后成为包括东亚、欧美区域在内的一种普遍文化诉求,与极少主义、反形式、意大利贫穷艺术具有同根性的现代性批判,即以相对纯粹的观看方式抵抗冗余的意义生产。东西方文化的裂痕催生了艺术家对文化殖民性的反思,也成为批判当代、留住历史的武器。抽象艺术以其无法归入风格样式或语言范畴而挣脱了现代主义的圈囿,也构成了艺术家“自我”的解体:通过进入全新的文化语境,形成对自身的艺术传统更为冷静的认识,不再将语言视为特殊文明整体下的主体代言,而只不过是使用者信手拈来的引用之物——正是这一创作出发点的改变契合了自杜尚以来的现代艺术的“物”逻辑,以及围绕其展开的种种“物悖论”。[13]

结语

1972年,赵无极在阔别了祖国二十余年后,终于得以回到故乡看望母亲。直到20世纪80年代中期,他的作品才在国内得到普遍接受和理解。而以国别为主导线索的艺术史写作,亦成为建构中国当代艺术概念的一种重要途径。随着20世纪末国内美术期刊对西方作品、史学经典文本的广泛引介与翻译工作的展开,艺术史写作逐渐从围绕风格、文化展开的宏观历史学分期叙事,转向对艺术品作为具体可感的人类造物的关注。在此前提下,对于艺术品的研究蕴含着一个基本的初衷,即脱离概念先行的价值预设,将关于作品的图像从作为思想附属物的从属性角色中解放出来,转而聚焦到其在跨文化、跨区域的语境下所历经的功能转变。[14]

在一种共时性的历史观中,以赵无极为代表的中国画家,是艺术先锋运动在中国的一种表现形式,这在日韩表现为物派,在欧美又表现为印象派、立体主义和极少主义等群体的出现。植根于东方美学中的非二元论变化观的核心是接受无常,将虚无性本身纳入审美范畴。基于这种原因,可以理解为何赵无极、李禹焕选择有意识地呈现物象生成过程中的笔触痕迹——这一做法的目的在于通过物质性本身唤醒观众对于物质的感知,在肉眼与身体的双重维度上,思考物质性与艺术生成的场域之间永恒存在的辩证关系。

自20世纪初期以来,中国的“抽象艺术”不免流于语义艰涩、任性媚俗。这与理论界对抽象风格飘忽不定的认知状况关系密切。“抽象”并不因其所指出离了具体可感的再现世界,而与历史文化的特定趣味截然分隔。如果我们不将文艺复兴看作西方艺术史正典的形塑阶段,而视其为更加中立意义上的“前现代”(pre-modern)时段的话,就不难发现,艺术创作与现实生活之间的错位事实上始终存在。只是在抽象艺术的版图中,这种错位显得尤为明显。抽象作为一种行动,标志着作画瞬间的逻辑,不为宏观的叙事体系所限。它没有完全达到艺术自律的观念理想,却始终是现代性在中国的一种实践方式。这种带有诗性色彩的美学观,从空虚与叙事的不完整性的角度,还原艺术创作的过程本身,不再规定观众欣赏作品的中心视点,而选择以物为基础,展开个体认知的无数场博弈。

[1]黄永砯:《完全空的能指:“达达”与“禅宗”》,载高名潞主编《’85美术运动II:历史资料汇编》,广西师范大学出版社,2008,第524—526页。

[2]Rosalind E.Krauss,The Originality of Avant-Garde and other Modernist Myths(Cambridge,MA:MIT Press,1985).

[3]瓦西里·康定斯基:《艺术中的精神》,李政文等译,云南人民出版社,1999,第23—24页。

[4]伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,柯乔、吴彦译,花城出版社,2021,第13页。需要注意到,“十月”学派对于非具象艺术的定义,直接受惠于乔治·巴塔耶(Georges Bataille)在20世纪40年代的哲学思想,即以精神主体极端化的情感体验,质问其超越自身存在界限的可能。

[5]侯瀚如:《在中间地带》,翁笑雨、李如一译,金城出版社,2013,第71页。

[6]赵无极、弗朗索瓦兹·马尔凯:《赵无极自传》,邢晓舟译,文汇出版社,2002,第146—147页。

[7]1984 年,黄永砯效法维特根斯坦哲学写下《图-词-物》一文,列出339条心得。据高名潞记述,其中第243条强调了以行动反对语言,成为20世纪80年代当代艺术界的主流趋势。另一趋势,则是以语言概念来反对语言概念。如前文所述,以黄永砯为代表的厦门达达群体将福柯“完全空的能指”类比于“不立文字”的创作方法论,转而以行动本身填补作品意义的缺失。参见高名潞:《“文化时间”中的日常——中国当代艺术中的时间观(上)》,《艺术当代》2021年第4期,第26—33页。

[8]孙建平编《赵无极中国讲学笔录》,广西美术出版社,2000,第100、107页。

[9]高名潞:《中国当代艺术史》,上海大学出版社,2021,第541页。

[10]李禹焕:《余白的艺术》,洪欣、章珊珊译,广州:花城出版社,2021,第13页。

[11]孙建平编《赵无极中国讲学笔录》,广西美术出版社,2000,第108页。

[12]赵无极曾在自传中坦言,他从不过问政治,却依然受到历史的左右。起初,他赴法只是为了“镀金”,而在1949—1972年间,他的家人受到了不公正对待,即便当他回国,个人行动亦不十分自由。参见赵无极、弗朗索瓦兹·马尔凯:《赵无极自传》,第1页。

[13]董丽慧:《“乘物”:当代艺术的“物”悖论及其超越》,《文艺研究》2023年第2期,第20—40页。

[14]关于这一转向的新近论著,参见Edward S. Cooke,Global Objects:Toward A Connected Art History (Princeton:Princeton University Press,2022).