欣德米特半音调性体系的理论研究与实践

【摘 要】欣德米特半音调性体系理论是20世纪西方现代专业作曲技法中一个重要的理论体系。欣德米特在专著《作曲技法》(第一卷)中对其作曲理论做了详尽的叙述,他的作曲技法在保留调性中心传统的同时,打破了传统音乐中调式、和声功能关系的模式,在调性结构内自由地使用十二音,对和弦根音与和弦的分类等有自己的独到见解,创立了一套属于自己的理论体系,在新调性音乐中独树一帜。自谭小麟学习到欣德米特作曲理论将这一套体系带回国内后,许多作曲家们将欣德米特半音调性体系与中国传统民族民间音乐元素相融合,创作了大量具有中国特色的音乐作品。本文对欣德米特作曲理论及国内外研究现状进行梳理、总结,并结合理论对《自君之出矣》《小路》等作品进行分析探究。

【关键词】欣德米特 作曲理论 国内外研究现状 在中国的发展

中图分类号:J605文献标识码:A文章编号:1008-3359(2024)08-0038-06

保罗·欣德米特(1895—1963年),美籍德国作曲家、音乐理论家,是德国新古典主义音乐的代表作曲家之一。欣德米特在成为音乐学院学生之前就开始尝试作曲,试着用各种作曲手法进行创作,他创作的音乐作品涉及体裁很广,如:歌剧、舞剧、交响曲、室内乐、独唱,以及为常用的独奏乐器或容易被忽视的乐器所创作的用于教学的乐曲。他著有《欣德米特作曲技法》等专著,是20世纪作曲理论最重要的著作之一,对许多作曲家和研究者产生了深远影响。

他的创作通常按照风格被分为三个阶段:第一阶段(1918—1923年)探索各种风格的时期,这一时期他的创作受到勋伯格、巴托克、米约,以及爵士乐的影响。第二阶段(1924—1933年)新古典主义时期,这一时期的创作受到“回到巴赫”运动影响,常提取巴洛克时期的音乐素材用于创作。第三阶段(1934—1963年)各种风格的综合时期,这一时期创作了大量重要的作品,如:歌剧《画家马蒂斯》(1934年欣德米特根据同名歌剧音乐中选编的交响曲)、《小提琴协奏曲》(1939年)、《调性游戏》(1942年)等。

一、欣德米特作曲理论的国内外研究现状

欣德米特是20世纪最重要的作曲家之一,他的音乐作品、创作手法,以及音乐理论对后世影响重大,因此国内外有大量关于他的作品和作曲技法的研究。

(一)国内研究现状

国内早期对于欣德米特的研究集中于其本身创作的半音调性体系研究,以及欣德米特创作的音乐作品分析上,后逐渐将目光转移到受欣德米特作曲理论影响的中国近当代作曲家创作的作品中,聚焦于欣德米特作曲理论在中国作品中的运用与发展。于苏贤最早分析谭小麟在运用欣德米特的作曲理论时达到的成就,详尽介绍了欣德米特半音调性体系理论,以及具体的分析方法,并结合实例进行分析。郭冰涛论述了罗忠镕先生是如何将欣德米特作曲理论运用于创作中,涉及罗忠镕先生《管乐五重奏》《浪淘沙》《卖花声》等作品分析,概括了罗忠镕先生作品的整体特征,并提出将现代技法运用于民族音乐创作中会出现的一些问题。

胡蘅鸾基于欣德米特的著作,对不同层面上受欣德米特理论影响的作品进行分析,指出欣德米特作曲技法对于研究受现代技法影响的中国作品非常有帮助。姜之国对欣德米特半音调性体系进行了一个详细且系统的梳理,并运用欣德米特作曲理论对西方古典主义时期贝多芬、浪漫主义时期肖邦,以及中国近代谭小麟先生的作品进行分析、总结。

(二)国外研究现状

国外对于欣德米特的研究集中于20世纪下半叶,1960—2000年期间有两百多篇有关欣德米特作曲理论的外文文献。阿伦·福特论述了欣德米特作曲理论的产生与发展;(俄)霍洛波夫对欣德米特、勋伯格,以及梅西安三人的作曲理论进行论述,详细梳理了欣德米特的作曲理论,并辩证地分析了欣德米特作曲理论中不太合理的地方。

二、欣德米特半音调性体系的产生及主要内容

进入20世纪,自由使用十二个半音作为音乐构建的音高素材成为一种潮流,作曲家们常结合一定的理论进行半音调性音乐创作,并形成一套自己的理论与方法。

(一)半音调性体系

在半音调性体系中,十二个音均为自然音级,可以自由使用,不同的作曲家会根据自己的见解给十二个音级分等级,但在有的理论体系中十二个音等级完全等同。在调性体系音乐中,副音级作为丰富音乐素材的元素存在,不具有独立功能意义;而在半音调性体系音乐中,若有中心音,其他诸多音级都具有独立的意义,并且可以直接支持主和弦。

(二)欣德米特半音调性体系的产生

欣德米特的半音调性体系是半音调性体系中的典型代表:以十二个半音构成的音列为基础,有明确的中心音,其他音级以一定的亲疏关系支持中心音。欣德米特根据泛音列得出其他是一个音与中心音的不同亲属关系,并在此基础上创建音序Ⅰ、音序Ⅱ,以及音程的和声价值与旋律价值等音高组织体系。

(三)欣德米特半音调性体系的主要内容

1.兴氏半音阶

欣德米特半音调性体系基于音的自然特征,注重泛音及泛音列的性质。欣德米特根据泛音列中的前六个音为基础来产生其他音级。如,以C音为基础,给六个音级标上序号,作为调式内的第一音,其他音级由它产生,它被称为始祖音。变换泛音列的次序即可得到中心音C音之外的音级。如:将编号3(G音)变为编号2,即得到基础音为G音——新的编号1。根据这个方法,可以得出始祖音衍生的第一代音:G、F、A、E、bE、bA。将编号4变为编号3,即C音变为基础音上方纯五度音,得到基础音为F;编号4变为编号5,即C音变为基础音上方大三度音,得到基础音为bA。

同样可以根据此方法用第一代音衍生出第二代音,如将G音作为基础音,将编号3(D音)变为编号2(G音),即得到基础音为D音,第二次衍生出的音有四个:G音衍生出的D音,F音衍生出的bB和bD音、E音衍生出的B音。还有第三次衍生出的第三代音:bB衍生出的bG音,D音或B音衍生出的#F音。

兴氏半音阶中基础音与其他各音级的远近关系:基础音上、下方纯四、五度与大、小三度的是第一次衍生音;基础音上、下方大、小二度为第二次衍生音;与基础音相距三全音关系的音级为第三次衍生音。兴氏半音阶中各音级远近关系与传统调性音乐中的音程协和度有一定相似之处。

2.音序Ⅰ

欣德米特按照基础音与各音级的远近关系进行排序,创建了音序Ⅰ,判断和弦之间的关系、和声进行的价值,以及调性关系等,就要根据音序Ⅰ进行比较分析,音序Ⅰ说明调性运动的趋势。

3.音序Ⅱ

音序Ⅱ表明每种音程的协和程度,欣德米特依据结合音来说明音序Ⅱ中音程价值,即协和度分类的理论依据。

(1)结合音

两个音共同发响时会产生一个新的音,这个音就叫结合音。例如,以C音为基础音的原始泛音列。当c1与e1共鸣时,结合音为5(e1为编号5)-4(c1为编号4)=1,即结合音为C音(编号1)。c1与e1第二次结合时,结合音为较低音c1(编号4)减去第一次结合音的编号1等于编号3,即c1与e1的第二次结合音为G音。

此外,还存在第三次、第四次结合音,但由于对音乐产生的影响很小,因此欣德米特并未将此作为重点来说明。

同度与八度的结合音听不到,是最协和的音程。

纯五度的第一次结合音和第二次结合音是同一音,在下方第八度重复较低音,因此价值位于同度与八度之后。如C音与G音第一次结合为编号3(G音)-编号2(C音)=编号1(C音);第二次结合为编号2(较低音C音)-(3-2)=编号1(C音)。

纯四度的第一次结合音为编号4(C音)-编号3(F音)=编号1(C音),即在低两个八度的下方重复较高音,第二次结合音为编号3(F音)-(4-3)=编号2(C音)),即在低一个八度的下方重复较高音。

(2)音程协和度

纯四度的两次结合音与纯五度一样都为同一个音名的音,但由于纯四度的两次结合音音名相同、音区不同,因此纯四度的价值低于纯五度。

结合音负担的轻重,以及第一次结合音比第二次结合音重要的原理,大、小三、六度度价值排列为:大三-小六-小三-大六;大、小二度与七度价值排列为:大二-小七-小二-大七。按照音程价值由高到低依次排列,分别为:纯八-纯五-纯四-大三-小六-小三-大六-大二-小七-小二-大七-三全音,音程的价值越低,其紧张度越高。

(3)音程的根音

欣德米特认为结合音加强音程中的那个音就是音程的根音。纯八、纯五以及大三度的结合音加强了下方音,因此下方音为音程的根音;纯四度和小六度的结合音加强了上方音,因此音程的根音为上方音;小三度与大三度的根音一样,为下方音;大六度的根音与小六度一样,为上方音;二度的根音为上方音,七度的根音为下方音;欣德米特认为三全音的根音代表为之后解决音程根音距离最近的音。

(4)音程的和声力与旋律力

音程横向连接构成旋律力,纵向进行构成和声力。欣德米特认为八度是没有和声力的,纯五度的和声力最强,由于大三和弦是大三度与其结合音构成,因此大三度是最好的音程,和声价值在大三度后逐渐减弱。他认为不协和音程反而有更强的旋律价值,但三全音的旋律力要通过加入第三个音来明确。

4.和弦分类

欣德米特认为和弦中是否含有二度或七度、三全音,以及和弦的根音是否在最低位置是决定和弦紧张度的主要因素。此外,他还将和弦连接之间出现的音程视为不完全和弦:五度、三度是Ⅰ1,四度、六度为Ⅰ2,二度为Ⅲ2,七度为Ⅲ1,三全音为Ⅵ。

5.和弦外音

欣德米特依然认为有和弦外音存在,并且和弦外音依附于和弦音。弱和弦外音依附于前面的和弦音,强和弦外音依附于后面的和弦音,他认为和弦外音大多数情况下是级进解决到和弦音,但也存在跳进解决的情况。欣德米特对于和弦外音的分类与传统音乐分类大致相同,他使用德文来标记和弦外音。

6.和声进行

欣德米特认为,和声进行是由两声部运动的外声部、和声起伏,以及和弦的根音关系三个方面综合作用的。

(1)两声部骨架与旋律的音高结构

两声部骨架通常由最外层两个声部构成,即最高旋律声部及低声部,若低声部有持续音,则为除持续低音之外的最低声部。

谭小麟先生歌曲《自君之出矣》的两声部骨架多五度,此外就是三度与六度,在音序Ⅱ中,这些音程价值较高,和声价值也很高。

(2)和声起伏

和声起伏是指依据和弦结构表所体现的和弦价值变化。从紧张度低的和弦进行到紧张度高的和弦,呈现出上升状态,反之则呈现下降状态。

谭小麟《自君之出矣》的张力值呈现“凹”字型,主要以6、7为主,进行到第八个和弦时和弦的紧张度到达最低点,价值为最高,在听觉上形成类似于传统音乐中的半终止音响,随后又回到紧张度较高的和弦,造成和声起伏的效果,使作品更具有音乐性。

(3)根音进行

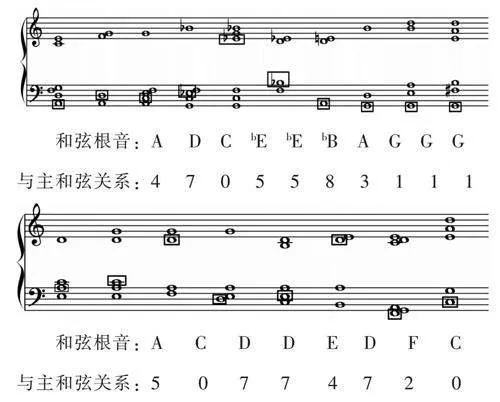

和弦的根音关系同样影响着和声进行的力度。欣德米特按照音序Ⅰ来判断和弦根音与主音的亲疏关系,0-11分别对应主和弦-纯五度-纯四度-大六度-大三度-小三度-小六度-大二度-小七度-小二度-大七度-三全音,数字越小表示它与主和弦的关系越近,反之则越远。

下面以谭小麟《自君之出矣》为例,依据欣德米特理论体系来判断各和弦的根音,以及与主和弦的亲属关系。由谱例1可以看出,该作品的和弦根音与主和弦的关系呈波浪起伏状,其关系总是逐渐变远后又接近。

(4)终止式

欣德米特提到的终止式是传统调性音乐中作为乐曲结束的全终止。终止式由旋律结合和声终止形成,其中最重要的就是根音进行与和弦的构成。欣德米特认为构成一个典型的终止式需要有B类和弦到A类和弦的和声进行,造成和声紧张度得到解决,从而形成终止感;若没有B类和弦,则至少需要三个A类和弦进行,并且最后一个A类和弦具有主和弦意义,由此才能构成一个终止式。根据音序Ⅰ、音序Ⅱ,可以知道上五度关系是最好的根音关系,其次是下四度,接下来是三度和二度,三全音的根音进行需要借助其他音乐元素构成终止式。

7.调性问题

欣德米特的半音调性体系音乐中使用了十二个音,因此调性是通过中心音来体现的,可以根据音序Ⅰ来确定其他音级与中心音的关系。此外,欣德米特认为很少有音乐是真正的无调性音乐;听众会根据根音进行确定临时的主音,因此他认为多调性价值不大。

(1)中心音的确立

一般根据根音关系与和声进行中所强调的音来确定调性的中心音。强调音的方式:反复出现的一个音;时值长的音:根音进行的第一个音或最后一个音(通常最后一个音是中心音);获得四、五度支持的音通常被视为始祖音。

(2)转调

在欣德米特作曲理论中,中心音的变化即为转调。与传统调性音乐类似,欣德米特认为转调需要有明确的前调和后调中心音及其家族,并且转调会形成共同区域,中心音并不明确,类似于传统调性音乐中前后两个调的共同和弦。

三、欣德米特半音调性体系在中国的发展

谭小麟1911年出生于上海,是我国近代著名作曲家、音乐教育家。他是我国近代音乐发展的重要推动者,其对20世纪西方多声技术理论在中国的传播和接受起着重要的奠基作用。谭小麟1937年随黄自学习作曲,于1939年赴美留学,1942年师从世界作曲大师欣德米特,后获得耶鲁大学奖学金。谭小麟将欣德米特作曲理论带回国内,1946年在上海国立专科学校任教,在课程中以欣德米特《作曲技法》为教材,并开设相关写作课程,被誉为“我国将(西方20世纪)当代作曲观念与技法系统地引入中国专业作曲教育的第一人”,培养了秦西炫、罗忠镕、桑桐等一批对中国专业音乐发展起到重要影响作用的音乐大家。

谭小麟在美国跟随欣德米特学习期间创作了大量优秀的作品,如《自君之出矣》《别离》室内乐《小提琴与中提琴二重奏》(1943年),1946年回国后创作了女声独唱《小路》等作品。

罗忠镕1924年出生于四川,是我国当代著名的作曲家、音乐理论家。他在谭小麟回国后开设的作曲班上学习,并对中国现代作曲技法产生了浓厚兴趣。罗忠镕没有盲从欣德米特和谭小麟,而是继承、发展他们的现代作曲技法,将音序理论与中国传统音乐相结合,将欣德米特半音阶运用于音乐创作中,将中国传统民族民间音乐元素融入西方现代专业音乐作曲技法中,在中国音乐探索求新的道路上作出重要贡献。

罗忠镕的艺术歌曲将中国诗词作为歌词,如:《涉江采芙蓉》《卖儿谣》《牵牛花》《管乐五重奏》等也是运用现代作曲技法写作的一部作品。

四、实例分析

(一)欣德米特歌剧《画家马蒂斯》前奏曲第1~16小节

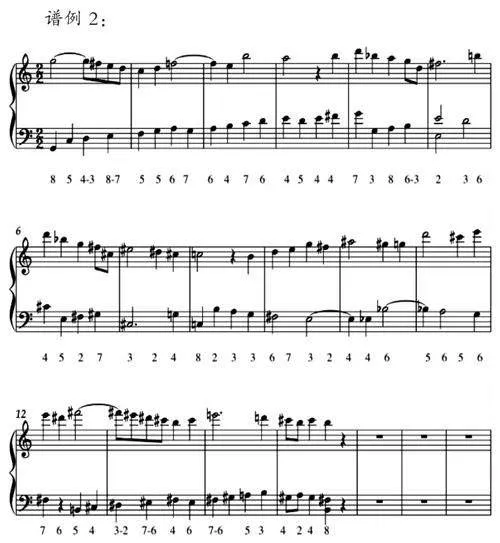

歌剧《画家马蒂斯》创作于1934年,是欣德米特创作生涯第三个阶段的作品,也是他耗时最长创作的一部作品。欣德米特在歌剧《画家马蒂斯》前奏曲中运用了各种音程作为两声部框架,在相邻两个主要音级中间加入经过音、跳进辅助音等和弦外音,使音乐的发展变得更为流畅,并且七度都得到了很好的解决(见谱例2)。

根据和弦结构可以将歌剧《画家马蒂斯》前奏曲中的和弦进行分类,和声起伏与张力值得出欣德米特在歌剧《画家马蒂斯》前奏曲中主要使用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类和弦,音乐的张力值从0开始,波浪式走向最强张力值,在第8小节处归于平静,形成类似于传统音乐中的终止感,紧接着再次出发,张力值进入短暂的增强后又慢慢减弱,最后四小节张力值三次到0,类似于巩固终止的感觉,加强主和弦力量。

(二)谭小麟《小路》

《小路》的旋律取材于内蒙古绥远民歌,谭小麟于1947年使用欣德米特作曲技法为其进行钢琴伴奏编配。分析其两声部骨架可以看出谭小麟在《小路》中主要运用三、六度、五度、八度音程,二度与七度都进行了合理的解决,这符合音序Ⅱ的要求。此外,中国传统音乐中喜用的纯四度在这首作品中也有体现,而同样在欣德米特音序Ⅱ中纯四度也具有较高的音程价值。

谱例3中,根据和弦结构,可以将《小路》中的和弦进行分类,除了倒数第二个和弦包含三全音、小二度外,其他的和弦都是不含三全音、小二度的A类和弦,此处包含三全音的和弦位于终止式这一特殊位置,实际为作曲家的特意安排,这个和弦又类似于bB大四六和弦与d小三和弦的复合和弦。《小路》的和声起伏遵循欣德米特的原则,紧张度依次增加。

该作品以Ⅲ类和弦为主,将Ⅲ1和弦作为主和弦,突出中国作品的五声性风格;曲中的Ⅰ2和弦的根音不在低声部,为转位和弦,因此稳定性不如Ⅲ1。

第二小节的最后一个和弦是在bE上构建的Ⅲ1和弦,因此A音是作为和弦外音出现,跳进辅助C音,C音与A音为小三度关系,正符合中国五声调式的特点。最后1小节旋律声部出现的#F音出现在终止式位置上,类似于调性音乐中导音级进半音上行至主音,加强了对主音G的倾向。

五、结语

在20世纪这个十二音序列音乐高度发展的时代,保罗·欣德米特并未随大流,而是创建了一套包含传统调性音乐元素的理论,对于和声起伏与和弦根音的确立有着自己独到的见解,并且辩证地看待无调性和多调性。此外,欣德米特的作曲理论对于中国现代作曲家的影响非常深刻,作曲家们结合中国传统音乐语汇,运用欣德米特半音调性体系进行专业音乐创作,为后世留下了大量经典的作品。欣德米特作曲理论的传入对于中国现代音乐的发展有着极为重要的意义。

参考文献:

[1]于润洋主编.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[2]姜之国著.音高组织技术的理论与实践[M].上海:上海音乐学院出版社,2020.

[3]姚恒璐著.现代音乐分析方法教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2003.

[4]秦西炫著.兴德米特和声理论的实际运用[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[5][德]保罗·欣德米特著.欣德米特作曲技法[M].罗忠镕,译.上海:上海音乐出版社,2015.

[6]郑艳丽.兴德米特理论、十二音序列体系在中国的接受研究[J].黄河之声,2023(03):35-39.

[7]钱仁平.风中的怀念——谭小麟及其对中国新音乐发展的贡献[J].音乐爱好者,2002(11):28-32.

[8]郭冰涛.兴德米特理论在罗忠镕作品中的应用[D].长沙:湖南师范大学,2006年.