语言音乐学视域下兰山柳琴戏唱词音声探究

【摘 要】柳琴戏作为山东省临沂市的地方戏曲剧种,主要流传于鲁、苏、豫、皖四省交界地带。方言的多样性是中国传统音乐多元地域性特征的重要组成部分。以方言音韵为基础构建的兰山柳琴戏唱词,其音声与其艺术特色、艺术生命力之间存在着紧密的联系。以钱茸先生的语言音乐学理论为方法论指导,可以选取唱词音声的分析模式作为切入点,在前人研究的基础上,深入剖析兰山柳琴戏唱词音声形态。

【关键词】语言音乐学 兰山柳琴戏 唱词音声 地域性音乐价值

中图分类号:J805文献标识码:A文章编号:1008-3359(2024)08-0020-06

中国音乐文化的多样性,突出表现在以多民族、多方言为基础的地域性音乐样式上。各个地区传统音乐品种之间,主要的差异在于语言(方言)的不同。语言与音乐之间的关系,是一个古老的话题,二者紧密相连。早在远古时代,人类的祖先便学会了利用声音来传递消息,在漫长的人类文明进化历程中,声音逐渐分化为语言和音乐。其中,具有符号性质的沟通媒介发展成为语言,而具有审美性质、能够传情达意的听觉艺术则演变成为音乐。语言包含音质、音高、音强等要素,音乐也有音色、音高、音强等属性与之相呼应,二者在特定的文化环境下彼此交融,互相影响。

在中国戏曲中,声乐演唱的核心部分是由唱腔与唱词组成。唱腔,作为戏曲音乐的主要组成部分,是展现艺术魅力的重要手段,演员通过运用不同的唱腔来演唱唱词,从而塑造人物形象。唱词,则是戏曲中用于歌唱的文字,它兼具文学与音乐的“双重身份”:当其独立存在时,以表义为主,具有文学性;当其用于演唱时,则具有音乐性,其中的唱词音声便是其音乐成分的体现。当唱词音声作为音乐符号时,它分为两部分,即唱词音声本体和其对唱腔产生影响的音声部分。由此可见,唱词音声居于核心地位,是构成地域音乐价值的基础元素。

柳琴戏是山东省临沂市的地方戏曲剧种,在安徽、江苏、河南等地也广为流传。参照钱茸先生关于“唱词音声解析”的理念①,笔者以兰山柳琴戏为例,依据“唱词音声双六选点”的分析模式②,从兰山柳琴戏唱词的方言语音依托、显性音乐特征、隐性音乐特征三方面进行解析,进一步说明兰山柳琴戏的地域化特征及价值。

一、兰山柳琴戏唱词的方言语音依托

兰山柳琴戏唱词以山东省临沂市的方言语音为基础,临沂方言属于汉藏语系中的中原官话兖菏片。笔者根据《临沂方言志》中“兰山音系”部分的记载,将兰山方言的声母、韵母、声调情况归结如下③。

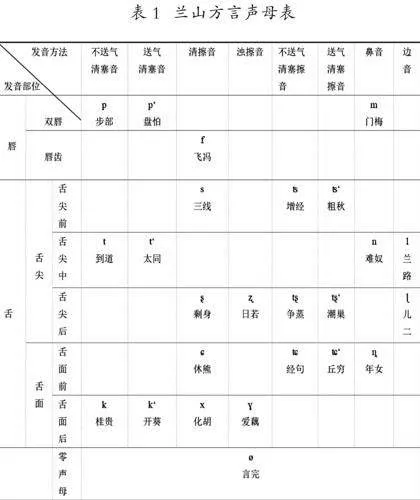

(一)兰山方言声母

兰山方言的声母共有25个(含零声母)。

从表1可以看出,兰山方言的声母共有八种发声方法,其中最常使用的是清擦音,共五个;不送气清塞音、送气清塞音、不送气清塞擦音、送气清塞擦音、鼻音,各三个;浊擦音、边音,各两个。

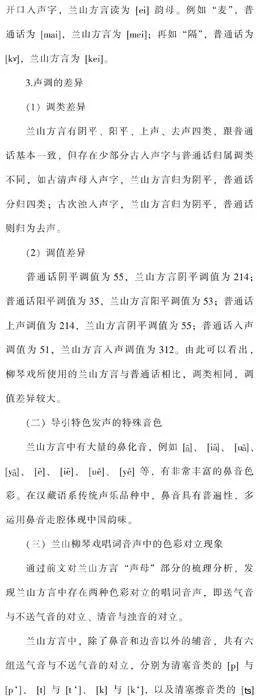

(二)兰山方言韵母

兰山方言韵母共有37个。为方便柳琴戏唱词音声的分析,笔者将兰山方言的韵母分为四类,即单韵母、复韵母、鼻韵母、鼻化音。

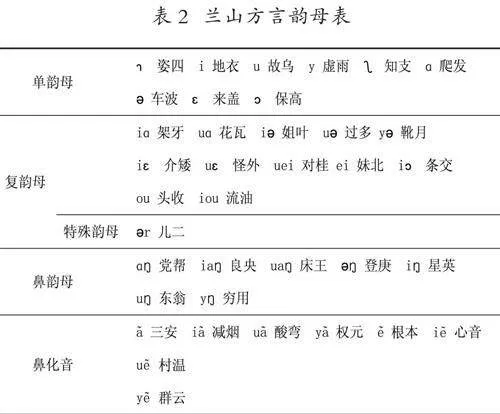

(三)兰山方言声调

各地区方言调类都是由古代汉语的四声系统发展下来的,为平、上、去、入四声系统,每一类又按照声母的清浊分阴阳,故一共有阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入八类。现在各地区方言语调也都沿用古代汉语四声系统的旧名而有所增减。兰山方言的声调有4个(轻声除外):阴平(调值214)、阳平(调值53)、上声(调值55)、去声(调值312)。

二、兰山柳琴戏唱词音声的显性音乐特征

参照“唱词音声显性音乐符号六选点”④,笔者从五个方面论述兰山柳琴戏“显性音乐特征”。

(一)代表性地域唱词音声

兰山柳琴戏的唱词基本没有文白异读现象。在做调查时,当地多位老师说过:“柳琴戏是临沂地方小戏,用字比较简单,基本使用临沂方言的本字。”兰山方言与普通话的语音相比,它的音声有其富有地域性色彩的独特之处。笔者参照《临沂方言志》归纳如下。

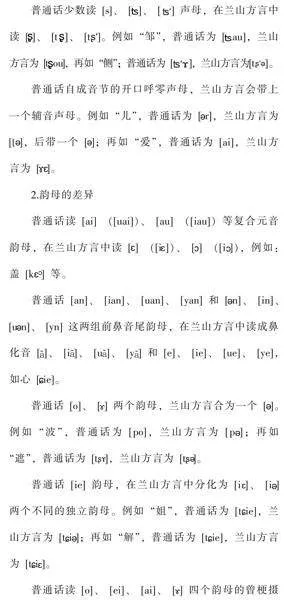

1.声母的差异

普通话少数读[s]、[ ]、[ ]声母,在兰山方言中读[ ]、[t ]、[t ]。例如“邹”,普通话为[ au],兰山方言为[t ou],再如“侧”;普通话为[ ],兰山方言为[t ]。

普通话自成音节的开口呼零声母,兰山方言会带上一个辅音声母。例如“儿”,普通话为[ r],兰山方言为[ ],后带一个[ ];再如“爱”,普通话为[ai],兰山方言为[ ]。

2.韵母的差异

普通话读[ai]([uai])、[au]([iau])等复合元音韵母,在兰山方言中读[ ]([i ])、[ ]([i ]),例如:盖[k ]等。

普通话[an]、[ian]、[uan]、[yan]和[ n]、[in]、[u n]、[yn]这两组前鼻音尾韵母,在兰山方言中读成鼻化音[ ]、[i ]、[u ]、[y ]和[e]、[ie]、[ue]、[ye],如心[ ie]。

普通话[o]、[ ]两个韵母,兰山方言合为一个[ ]。例如“波”,普通话为[po],兰山方言为[p ];再如“遮”,普通话为[t ],兰山方言为[t ]。

普通话[ie]韵母,在兰山方言中分化为[i ]、[i ]两个不同的独立韵母。例如“姐”,普通话为[t ie],兰山方言为[t i ];再如“解”,普通话为[t ie],兰山方言为[t i ]。

普通话读[o]、[ei]、[ai]、[ ]四个韵母的曾梗摄开口入声字,兰山方言读为[ei]韵母。例如“麦”,普通话为[mai],兰山方言为[mei];再如“隔”,普通话为[k ],兰山方言为[kei]。

3.声调的差异

(1)调类差异

兰山方言有阴平、阳平、上声、去声四类,跟普通话基本一致,但存在少部分古入声字与普通话归属调类不同,如古清声母入声字,兰山方言归为阴平,普通话分归四类;古次浊入声字,兰山方言归为阴平,普通话则归为去声。

(2)调值差异

普通话阴平调值为55,兰山方言阴平调值为214;普通话阳平调值为35,兰山方言阳平调值为53;普通话上声调值为214,兰山方言阴平调值为55;普通话入声调值为51,兰山方言入声调值为312。由此可以看出,柳琴戏所使用的兰山方言与普通话相比,调类相同,调值差异较大。

(二)导引特色发声的特殊音色

兰山方言中有大量的鼻化音,例如[ ]、[i ]、[u ]、[y ]、[e]、[ie]、[ue]、[ye]等,有非常丰富的鼻音色彩。在汉藏语系传统声乐品种中,鼻音具有普遍性,多运用鼻音走腔体现中国韵味。

(三)兰山柳琴戏唱词音声中的色彩对立现象

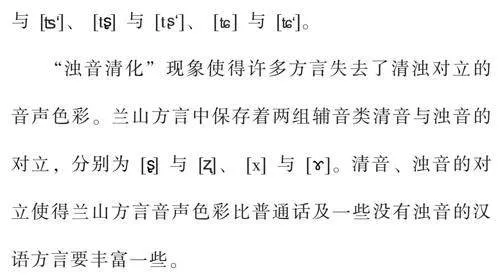

通过前文对兰山方言“声母”部分的梳理分析,发现兰山方言中存在两种色彩对立的唱词音声,即送气音与不送气音的对立、清音与浊音的对立。

兰山方言中,除了鼻音和边音以外的辅音,共有六组送气音与不送气音的对立,分别为清塞音类的[p]与[p‘]、[t]与[t‘]、[k]与[k‘],以及清塞擦音类的[ ]与[ ]、[t ]与[t ]、[ ]与[ ]。

“浊音清化”现象使得许多方言失去了清浊对立的音声色彩。兰山方言中保存着两组辅音类清音与浊音的对立,分别为[ ]与[ ]、[x]与[ ]。清音、浊音的对立使得兰山方言音声色彩比普通话及一些没有浊音的汉语方言要丰富一些。

(四)兰山柳琴戏唱词衬字情况⑤

衬字、衬词,顾名思义,就是在唱词中不表达实意的字或词。在柳琴戏唱词中,大量应用衬字、衬词来烘托情感,增强了柳琴戏的乡土气息。

1.句首衬字

句首衬字是指用于一句唱词进入前加的字或词。

2.句中衬字

句中衬字是指出现在唱词中的字或词,它们的主要作用是为了丰富唱腔和增强人物形象的表现力。

3.句末衬字

在柳琴戏中,句末衬字也经常使用。它们通常出现在某一句下句腔的末尾处,有时则用于最终结束部分用以拖腔。

笔者统计了柳琴戏部分传统剧目唱词衬字的使用情况,发现单个衬字有“哪”“哎”“啊”“安”“来”“哈”“哟”等。其中,常常单独出现的是“哪”“哎”“来”等。其余多为多个衬字组成的衬词,有“啊衣”“哪啊衣”“哎呀”等,大多用于句末拖腔。

从兰山柳琴戏衬字的使用情况来看,常用的大多为中性衬字,但也存在体现兰山方言特点的衬字。

(五)兰山柳琴戏唱词用韵情况

柳琴戏唱词音声的“认同回归和谐审美现象”⑥主要表现在唱词的押韵上。

1.曲韵存在情况

柳琴戏是山东地方戏曲剧种,唱词所用的是山东地区的戏曲韵辙,该韵辙与通用的“十三辙”基本相同。

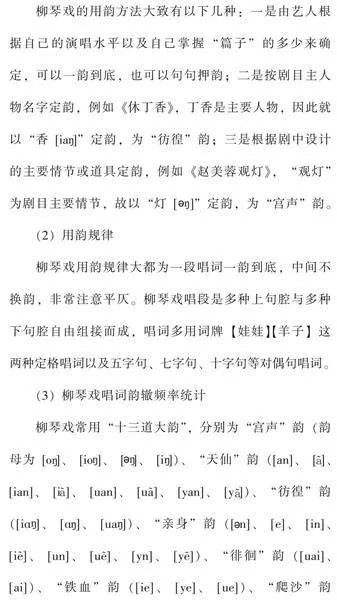

(1)用韵方法

柳琴戏的用韵方法大致有以下几种:一是由艺人根据自己的演唱水平以及自己掌握“篇子”的多少来确定,可以一韵到底,也可以句句押韵;二是按剧目主人物名字定韵,例如《休丁香》,丁香是主要人物,因此就以“香[ia ]”定韵,为“彷徨”韵;三是根据剧中设计的主要情节或道具定韵,例如《赵美蓉观灯》,“观灯”为剧目主要情节,故以“灯[ ]”定韵,为“宫声”韵。

(2)用韵规律

柳琴戏用韵规律大都为一段唱词一韵到底,中间不换韵,非常注意平仄。柳琴戏唱段是多种上句腔与多种下句腔自由组接而成,唱词多用词牌【娃娃】【羊子】这两种定格唱词以及五字句、七字句、十字句等对偶句唱词。

(3)柳琴戏唱词韵辙频率统计

柳琴戏常用“十三道大韵”,分别为“宫声”韵(韵母为[o ]、[io ]、[ ]、[i ])、“天仙”韵([an]、[ ]、[ian]、[i ]、[uan]、[ua]、[yan]、[y ])、“彷徨”韵([iɑ ]、[ɑ ]、[ua ])、“亲身”韵([ n]、[e]、[in]、[ie]、[un]、[ue]、[yn]、[ye])、“徘徊”韵([uai]、[ai])、“铁血”韵([ie]、[ye]、[ue])、“爬沙”韵([ɑ]、[iɑ]、[uɑ])、“知希”韵([ ]、[ ])、“拍灰”韵([uei])、“扑苏”韵([u])、“丑牛”韵([i u]、[ u])、“坡梭”韵([uo]、[o])、“浇骚”韵([au]、[ ]、[iau]、[i ])。

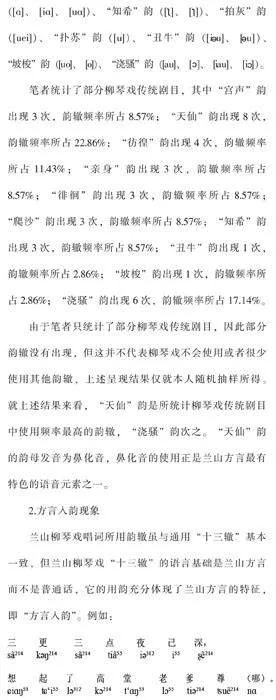

笔者统计了部分柳琴戏传统剧目,其中“宫声”韵出现3次,韵辙频率所占8.57%;“天仙”韵出现8次,韵辙频率所占22.86%;“彷徨”韵出现4次,韵辙频率所占11.43%;“亲身”韵出现3次,韵辙频率所占8.57%;“徘徊”韵出现3次,韵辙频率所占8.57%;“爬沙”韵出现3次,韵辙频率所占8.57%;“知希”韵出现3次,韵辙频率所占8.57%;“丑牛”韵出现1次,韵辙频率所占2.86%;“坡梭”韵出现1次,韵辙频率所占2.86%;“浇骚”韵出现6次,韵辙频率所占17.14%。

由于笔者只统计了部分柳琴戏传统剧目,因此部分韵辙没有出现,但这并不代表柳琴戏不会使用或者很少使用其他韵辙,上述呈现结果仅就本人随机抽样所得。就上述结果来看,“天仙”韵是所统计柳琴戏传统剧目中使用频率最高的韵辙,“浇骚”韵次之。“天仙”韵的韵母发音为鼻化音,鼻化音的使用正是兰山方言最有特色的语音元素之一。

2.方言入韵现象

兰山柳琴戏唱词所用韵辙虽与通用“十三辙”基本一致,但兰山柳琴戏“十三辙”的语言基础是兰山方言而不是普通话,它的用韵充分体现了兰山方言的特征,即“方言入韵”。例如:

上述两句唱词尾字“深”“尊”均是押“亲身”韵,尾字韵母为鼻化音,正体现了“方言入韵”带来的“认同回归”。

三、兰山柳琴戏唱词音声的隐性音乐特征

(一)唱词字调走向对唱腔音高趋向的影响

方言的运用是地方戏曲的一大特色,也是其区别于其他剧种、曲种的标志之一。当地方言的声母、韵母、字调都会对柳琴戏的唱腔旋律产生一定的影响。于会泳先生强调:“声母和韵母对于唱腔旋律的制约作用极小,而字调的制约作用却很大。字调的性质决定了音高。”字调有升、降、平直等走向,旋律同样也有升、降、平直等趋势,“唱腔与字调的关系,也就是唱词字调之音高因素对于唱腔旋律之起伏运动的制约关系”。

“腔格”是指唱腔受字音、字调影响而形成的与之相对应的音型。笔者采用于会泳先生在《腔词关系研究》中对腔格分类,即上趋、下趋、平直腔格这三大类型,来举例说明唱词字调走向对唱腔音高趋向的影响。

1.阴平字调与唱腔旋律走向

阴平字调值为214,由次低降至低再升至次高,为降升调,用于上趋腔格(降升腔格),总体趋势是升,相应的唱腔旋律也应该是呈现先下降再上升的趋势。

2.阳平字调与唱腔旋律走向

阳平字调值为53,由高到中,为降调,用于下趋腔格(下降腔格),呈现下降趋势,相应的唱腔旋律也应呈现下降趋势。

3.上声字调与唱腔旋律走向

上声字调值为55,由高到高,为平调,用于平直腔格,相应唱腔旋律应呈现平稳进行趋势。

4.去声字调与唱腔旋律走向

去声字调值为312,由中降至低再升至次低,为降升调,用于上趋腔格(降升腔格),相应唱腔旋律应呈现先下降再上升的趋势。

(二)唱词习惯性语调对唱腔的影响

兰山方言有从高到低的语调习惯,有的时候连问话都是用降调。例如,普通话问:“你吃了吗?”是上挑的语调;而兰山方言则为:“你吃来么?”是下趋的语调。这种习惯与字调规律无关,它是平时方言语调的整体趋向,对腔的旋律进行会产生明显影响。

(三)唱词字量及结构的规范与破规范

柳琴戏唱词基本以七字句为主。为了使柳琴戏艺术形式更有活力,艺术家们便开始运用各种方法来打破这种传统的规范性。关于唱腔句式的变化手法,于会泳先生在《腔词关系研究》中将其总结为“加帽”“插腰”“加垛”“搭尾”“加腔”“伸腔”“缩腔”“减腔”。其中,“加帽”和“加垛”是改变基本句式经常采用的方法。

四、结语

方言是语言的变体,对形成地域性特征起着重要作用。通过语言音乐学理论对兰山柳琴戏的唱词音声进行显性和隐性音乐特征分析,可以更深入地了解兰山柳琴戏唱词整体以及局部的特性,并认识到旋律发展过程中方言对其产生的巨大影响。

作为戏曲海洋中的一朵奇葩,兰山柳琴戏不仅充分展示了本地方言和独特的风情特色,还广泛吸收了来自多地的民间音乐艺术语汇,使其自身内容更加丰富多彩,地域性特征愈发鲜明。笔者认为,如今在国家高度重视传统文化保护传承的大好形势之下,兰山柳琴戏在此后必将得到更好的发展与创新,焕发出新的生命力。

参考文献:

[1]钱茸.浅析沪剧唱词音声的地域性音乐价值——兼推“双六选点”[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2012(04):9-23+4.

[2]中国社会科学院语言研究所,中国社会科学院民族学与人类学研究所,香港城市大学语言咨询科学研究中心.中国语言地图集:第2版[M].北京:商务印书馆,2012.

[3]马静,吴永焕.临沂方言志[M].济南:齐鲁书社,2003.

[4]孙柏桦,武爱苹.柳琴戏音乐概论[M].北京:中国戏剧出版社,2012.

[5]《中国戏曲音乐集成》编辑委员会.中国戏曲音乐集成.山东卷[M].北京:中国ISBN中心出版社,1996.

[6]于会泳.腔词关系研究[M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[7]冯凌燕.语言音乐学视角下长沙、岳阳花鼓戏唱词音声本体及地域性艺术特征对比分析[J].戏曲艺术,2021(04):107-111.

[8]姜珍婷.新化山歌唱词音声的地方性音乐价值[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2020(01):119-126.

[9]钱茸.面对中国“乡韵”——再谈唱词音声解析的重要性[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2015(01):77-86.

[10]钱茸.唱词音声的“音乐性”再认识[J].星海音乐学院学报,2014(01):82-85.

[11]钱茸.原文唱词在歌唱中的地域性音乐价值谈——“唱词音声说”三探[J].中央音乐学院学报,2011(04):51-55.

[12]钱茸.地域性声乐品种之音乐形态分析新议——“唱词音声说”再探[J].中国音乐学,2011(03):19-25+34.

基金项目:本文为2020年度安徽省哲学社会科学规划一般项目,项目名称:“菠林喇叭”传承与创新的互动关系及海外传播研究,项目编号:AHSKY2020D116。

①“理念”详见钱茸:《语言学方法之于音乐的“中国元素”——〈民族语言音乐学〉课程论证》,《中央音乐学院学报》,2009年,第2期,第104—112页。

②唱词音声分析模式,即“唱词的显性音乐符号六选点”与“唱词的隐性音乐符号六选点”。

③以下表格的音标与例字采用《临沂方言志》的内容,但归类等均为笔者按照分析所需自己设计。

④“唱词音声显性音乐符号六选点”包括:1.代表性地域音声选点;2.色彩对立选点;3.衬字选点;4.认同回归和谐选点;5.地域声乐品种专用音声选点;6.导引特色声乐发声选点。

⑤此点运用与“唱词音声显性音乐符号”中“衬字选点”不一致,笔者将衬字使用情况分为句首衬字、句中衬字、句末衬字。

⑥“认同回归和谐审美现象”是指唱词的各种押韵、单音节的乐音词及多音节的和谐律等多种唱词形态,共同构成了一种类似认同回归的和谐审美现象。