构建全域现代化生态产业体系:多维逻辑、理论框架与实现机制

摘 要:建设现代化产业体系,是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的必然选择。鉴于人与自然和谐共生的中国式现代化要求,应以实体经济生态优先绿色发展为目标建设现代化产业体系,助推高水平生态环境保护与高质量发展协同并进。基于这一目标,在回溯产业结构及产业体系研究的基础上,提出“全域现代化生态产业体系”的概念,并阐明其理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑。与既有研究的“单层式”解读不同,本文建构涵盖一个目标体、四类域态面、两项助力轴的“一体、四域、两助力”多层式理论框架,通过剖析“体系内链接”“体系外助推”协同运行机理,进一步阐释构建全域现代化生态产业体系所蕴含的“自上而下”传导、“域态链接”融通、“自下而上”反馈三重实现机制。

关键词:全域现代化生态产业体系;现代化产业体系;人与自然和谐共生;中国式现代化

中图分类号:X321 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)06-0147-17

有别于工业文明时代以欧美为代表和主导的西方式现代化,中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,又有基于自身国情的中国特色,其鲜明特征和本质要求之一便是“促进人与自然和谐共生”。面对全面建成社会主义现代化强国的新征程和新要求,我国是否能够在建设现代化产业体系过程中兼顾推动产业全面绿色转型,进而夯实具有生态优先绿色发展属性趋向的实体经济,实现高水平生态环境保护与高质量发展的协同并进?这一构想背后蕴含着怎样的战略逻辑?我国又该按照何种框架、遵循何种机制对此类现代化产业体系加以构建?针对上述何以应为、何以可为的问题,本文尝试予以剖析解答。

一、全域现代化生态产业体系:文献回溯与内涵阐释

(一)文献回溯:从产业结构到现代产业体系

“现代产业体系”是对“产业体系”的一种现代化表达,具有与时俱进、动态更新的特性[1]。关于产业体系的研究,可较早地追溯至西方对产业结构问题的理论与实践探讨,相关经典研究主要涉及两方面内容:一是利用多国长时段数据对各国产业结构的长期变动趋势及特征进行比较分析;二是对影响不同类型国家产业结构长期变动的因素及机制进行剖析,并侧重关注产业内部各部门、各行业间规模、比例和功能关系及其变化规律[2-3]。从借鉴国外经典理论开始,国内相关研究大致经历了三个阶段:其一,“产业结构”研究(1978—2001年)。20世纪80年代引入西方产业结构理论后,驱动了国内产业结构研究范式的转变,逐步将经济发展阶段、科学产业分类、产业政策干预等与产业结构的动态变化进行关联分析,丰富了学术界对产业结构理论的理解与认识[4-5]。其二,“产业体系”研究(2002—2006年)。受全球信息通信技术快速发展所引发的产业融合趋势影响,面对我国加入WTO后应对世界产业竞争的现实需求,学术界在承接经典产业结构研究的长期、动态和内生等属性特征基础上,适时提出“产业体系”概念并展开探讨,认为产业体系是对产业结构的一种拓展延伸,并在产业功能、组织和协调等方面具有更为显著的联动特征[6-7]。其三,“现代产业体系”研究(2007年至今)。自党的十七大报告首次提出“现代产业体系”概念后,学术界从理论和实践层面对其展开了不同维度的诠释探索,认为现代产业体系是一项系统性工程,具体涉及产业要素体系、产业技术体系、产业组织体系和产业空间体系等子体系内容[8-10]。

上述研究阶段演进是我国结合国际国内环境背景,经过长期审慎观察、实践探索和问题发掘后,对产业结构、组织与布局等内在规律的一种深化认识。聚焦“现代产业体系”相关研究可发现,上述认识深化呈现两条交织影响的轨迹进路:其一,“政策表述”的聚焦演进。从党的十六大报告提出“走新型工业化道路”“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”,到党的十七大报告提出“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”、党的十八大报告提出“着力构建现代产业发展新体系”,再到党的十九大报告提出“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”以及党的二十大报告提出“建设现代化产业体系”,我国呈现由“单向工业化”向“综合产业体系”拓展升级的趋势。其二,“文献研究”的延展推进。既有文献从阐释测度[11-12]、行业建构[13-14]、区域探索[15-16]等角度对现代产业体系问题进行了细致探讨,特别是在党的十九大之后,学术界重点以夯实实体经济为目标,强调科技创新、现代金融和人力资源等资源要素应形成协同配置的关系,旨在破解我国现代产业体系所显露的脱实向虚、要素错配、协同不畅等现实矛盾。

然而,不论是政界还是学界的研究实践,均较少从历史视野对产业体系演进的趋势规律进行梳理总结,并根据时代需求和发展环境变迁、与时俱进地判断我国要建设的“现代化产业体系”应是具有何种属性趋向的产业体系。上述不足可能引致对中国式现代化“实现高质量发展”“促进人与自然和谐共生”等本质要求的“目标模糊”或“目标偏离”。由此,本文尝试提出构建“全域现代化生态产业体系”的概念内涵,并汲取有机马克思主义观点和习近平生态文明思想等理论养分,对其背后蕴含的逻辑加以阐述。进一步地,由既有“技术—组织—区域”分析范型扩展延伸至“一体、四域、两助力”多层式理论框架,对构建全域现代化生态产业体系的实现机制加以阐释。

(二)内涵阐释:“全域现代化生态产业体系”的衍生逻辑

相较于“现代产业体系”,“全域现代化生态产业体系”主要增添了“全域”“生态”二词。一方面,“域”具有疆界、范围和界限的含义,最早源于地理学,故学界衍生出“全域旅游”“全域空间”等重要空间概念[17]。随着“域”的应用被拓展至市场经济、公共治理等社会科学领域,在“域”本身所根植的空间特性外,也拓展出了人与自然、环境、社会间的互动关系属性[18]。既有研究通常将现代化产业体系视为一类系统工程,其可能涉及产业结构、组织、创新、空间等构成要素[10,15,19]。就这一意义而言,本文中的“全域”一词主要指在构建全域现代化生态产业体系过程中蕴含的不同域态要素及链接关系。体系内外的域态要素为建构这一产业体系提供关键助力和支撑。另一方面,“生态”则界定了全域现代化生态产业体系的属性趋向。从现代化历史视野来看,当人类处于不同文明阶段时,其反映的产业目标、特征、形态及缺陷均存在一定差异(见表1)。在原始文明阶段,人类多处于流动散居状态,生产力有限,主要表现为满足基本生存需要、自给自足的小农经济状态,尚未衍生出产业及产业体系概念。在农耕文明阶段,人类为维持一定规模的人口,从流动散居转变为定点聚居状态,依靠对种植、畜养技术的发现及经验积累,人们能够从自然界获取相关产品并衍生形成农业、林业、畜牧业等农业体系,但这一时期也存在产业类型、形式及产品均较为单一的缺陷。在工业文明阶段,其目标旨在获取扩大再生产和规模经济效益,并拓展形成涵盖农业、工业和服务业的产业体系,这一阶段产业类型趋于多元丰富,但也容易对地球生态环境产生较大压力及影响。在信息文明阶段,通过互联网等新兴技术的赋能作用,产业体系可实现产业活动时空距离的压缩及交易成本的下降,并塑造形成多层次、多元化的现代产业体系。这一阶段的产业新技术、新业态呈现持续涌现状态,但未重视新技术对生态环境的“次生影响”,未能塑造形成人与自然和谐共生的积极效应。

当前我国已进入纵深建设生态文明的阶段。从现代化动态意义来看,面对新征程中“经济社会发展全面绿色转型”“碳达峰碳中和”等任务要求,我国在生态文明阶段亟须推动“现行传统产业”转型升级至“现代化生态产业”。“现行传统产业”通常以机械增长、经济效益最大化为发展理念,投入产出过程具有组织线性、投入高耗、过程高排、产出污染、流通消耗和消费粗放等典型特征,而“现代化生态产业”在发展理念和产业组织等层面更加重视可持续、网络化和灵活性,具有更强的包容度、开放性、柔韧性[20]。同时,党的二十大报告对“建设现代化产业体系”也作了详细论述,涉及“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“推动战略性新兴产业融合集群发展”“推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合”“促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”等内容,呈现产业体系高端化、现代化、智能化、绿色化、数字化、网络化和融合化等特征趋向。就上述时代需求及任务要求而言,我国在生态文明阶段所要建设的现代化产业体系,必然是一种以实体经济生态优先绿色发展为目标导向,涵盖多层次域态要素、产业形态交织融合的全域现代化生态产业体系。

基于上述分析,本文将“全域现代化生态产业体系”定义为:以实体经济生态优先绿色发展为总体目标、促进人与自然和谐共生为指导理念、现代化生态产业为核心形态、深入推动生态产业化和产业生态化为关键主线,不断吸收融合新兴先进技术变革信息,链接不同关键域态要素,全面持续助推产业向现代化、数字化、智能化、网络化、绿色化和生态化动态演进,建立具备绿色低碳循环、高效链接融合、集约集聚集群等属性特征的复合式网络型现代化生态产业系统。

二、构建全域现代化生态产业体系的多维逻辑

构建全域现代化生态产业体系对推动我国实体经济生态优先绿色发展具有重要战略意义,具体可从理论、历史和实践三个维度阐释其蕴含的内在逻辑。

(一)理论逻辑:构建全域现代化生态产业体系是丰富拓展中国式现代化理论的重要领域

现代化是人类文明形态不断发展进步的直观表征和内在要求,只有持续推动包容有序、绿色生态的现代化,才能使人类文明迈向新的高度、抵御日益浮现的各类不确定性。从经典现代化理论来看,不论是罗斯托所划分的传统社会、起飞前准备、经济起飞、成熟、高额消费和追求生活质量的经济现代化“六阶段”论[21]3-5,抑或钱纳里和赛尔奎所提出的传统社会、传统工业化初期、传统工业化中期、传统工业化后期和现代社会的工业现代化“五阶段”论等[22]10-11,均为针对西方式现代化历史演进规律的理论归纳,对产业体系建设具有重要启示作用。然而,在人类现代化进程中往往存有一种“刻板印象”,即将西方所走过的工业文明、信息文明现代化道路视为唯一模式。不可否认,西方式现代化在科学技术领域取得了巨大进步,推动人类文明由农业文明迈向工业文明、信息文明,但同时要看到的是,工业文明、信息文明的技术创新并未从根本上解决地球生态环境被污染破坏的问题,反而引发了更为突出的水土流失、土壤退化、大气污染和全球变暖等问题。正如柯布所言,本质上西方式现代化所遵循的是一种“非此即彼”、还原主义哲学二元论,惯于将人的活动凌驾于自然之上[23]。换言之,以攫取和消耗地球资源为基础的工业资本主义文明,必然会产生与生态环境保护、可持续绿色经济相背离的行动趋向[24]313-317。

作为马克思主义的新流派,有机马克思主义主张批判资本主义现代性所引发的生态灾难,并鼓励继承马克思主义的积极观点,为推动人类走出生态危机、建设人与自然和谐共生的生态文明形态提供“第三条道路”,以此化解西方式现代化所内嵌的人类中心主义倾向[25]。同时,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在人与自然和谐共生的高度,创造性提出一系列新理念新思想新战略,形成了习近平生态文明思想。从根本上解决经济发展与生态环境之间的矛盾,必须构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构。显然,有机马克思主义和习近平生态文明思想均为构建全域现代化生态产业体系提供了重要理论指引。当前,我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程上,要实现生态环境保护和经济高质量发展的双赢,必然需要现代化、绿色化的实体经济及产业作为基础支撑。构建全域现代化生态产业体系,是吸收有机马克思主义的生态文明观点,并将习近平生态文明思想和习近平经济思想进行有机衔接融合,以塑造现代化生态产业为核心抓手,将生态优先绿色发展理念全面融入各产业域态要素,助推我国实体经济绿色转型的一种理论响应,也是我国站在推动全球生态文明的高度,为丰富和拓展人与自然和谐共生的现代化理论贡献中国智慧、中国方案的一种理论探索。

(二)历史逻辑:构建全域现代化生态产业体系是顺应并把握全球技术革命和产业变革历史演进趋势的关键抓手

全球文明演化及产业变革的历史表明,技术革新是驱动产业结构及其体系迈向现代化、高端化的关键力量。正如吉登斯所言:“传统的文明形态也许比其他的前现代体系更有动力性,但在现代性的条件下,变迁的程度更加迅速。这一点在技术方面表现得更为明显,它还渗透进了其他领域。”[26]5从现代化历史变迁视野来看,表1呈现了人类文明阶段与产业体系间的互动演进过程。而就技术史层面而言,不同文明阶段对应着不同的技术革命形态,如农业技术革命、工业技术革命和信息技术革命等。同时,每一次技术革命均将产生对既有产业体系的资源要素解构,依靠再组织、再配置和再创新等方式,在部分领域率先催生出新的先导型产业,进而借由示范、带动和辐射作用重构形成新的产业体系[27]。例如,18世纪60年代后,由铁路建设、纺织机和蒸汽机发明所触发的第一次工业革命,推动人类社会进入机械化生产时代;19世纪末后,随着电的发明和工业生产线出现所引发的第二次工业革命,催生了以“福特制”为代表的大规模生产模式;20世纪60年代后,因半导体技术、计算机和因特网的发展,以互联网、电脑和手机为代表的信息通信革命应运而生。上述历次技术变革过程,均带来了包括交通基础设施、机械制造、电力和信息等产业快速发展变化,并不断催生出各类新产业、新业态和新模式。这类产业衍生及转化的“拐点”,后来也被学界称为“技术—产业”经济范式变革。

当前全球正面临经济增速放缓、国际经贸环境不稳定、突发公共卫生事件屡现、气候变化等现实问题,促使产业技术和组织等快速进行转型及变革,并反作用于现实产业。例如,大数据、云计算、物联网、区块链和元宇宙等新兴技术革命正加速驱动现行产业体系向现代高端、数字智能、网络融合和绿色生态的方向演进,呈现显著的绿色化、数字化“孪生转型(Twin Transition)”趋向[28]。同时,数字技术革命也加速了技术链、供应链、创新链、价值链和产业链等各类链条间的跨域衔接与融合,进而在深度驱动数字产业化和产业数字化基础上,建构形成新型产业链群组织生态体系[29]。在此情形下,以欧美等为代表的发达经济体纷纷出台旨在推动产业绿色化、数字化和智能化转型的“绿色新政(Green New Deal)”,具体涵盖生态新型基础设施、可再生清洁能源、绿色技术创新、碳中和碳循环、数字智能平台等领域[30]30-34。中国信息通信研究院发布的《数字化绿色化协同发展白皮书(2022年)》,也是我国对全球“孪生转型”趋势及时响应的一种体现。结合历史经验来看,绿色化、数字化“孪生转型”很可能将引领新一轮“技术—产业”经济范式转型浪潮。鉴于此,我国有必要加大力度抢抓全球产业“孪生转型”的重要机遇,在吸收、消化和创新绿色化数字化技术基础上,构建以实体经济生态优先绿色发展为目标的全域现代化生态产业体系,这同时也将成为我国顺应并把握世界技术及产业变革前沿趋势的关键抓手。

(三)实践逻辑:构建全域现代化生态产业体系是夯实壮大区域实体经济生态优先绿色发展高地的核心支撑

“实体经济”这一概念是相对于“虚拟经济”而提出的,最广义的实体经济包含农业、工业和除金融业、房地产业以外的所有其他服务业[31]。自党的十六大以来,我国高度重视实体经济的基础性作用,并强调要正确处理实体经济与虚拟经济的关系,逐步化解“脱实向虚”的内在结构性矛盾。尽管当前我国实体经济供给能力已取得长足进步,现代化高效农业、先进制造业和现代化服务业加速发展,但“大而不强”的问题依然突出,并且更为显著地表现在优质现代化生态农产品、生态工业品、生态服务品和生态环境产品的供给效能亟待提升,同时各类产业活动仍在试探触及生态环境的边界和底线。由此,以绿色低碳循环为核心导向持续壮大我国区域实体经济,正是面向人与自然和谐共生的中国式现代化和美丽中国建设的现实需要,也是加快形成全国统一大市场,进一步畅通产业绿色生产、绿色分配、绿色流通和绿色消费等环节良性循环链接,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,实现统筹产业发展与生态安全的重要着力点。

然而,由于我国地域广袤,各地区资源禀赋、基础条件、生态环境容量等存在较大差异,区域实体经济的发展阶段和程度均有所不同。为顺应这一国情,我国也适时提出促进区域协调发展的新思路,即根据各地区的客观条件,走合理分工、优化发展的新路子,推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。其中,坚持生态优先、绿色发展已成为实施区域重大战略的应有之义,当前我国京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略,均不同程度秉持彰显了生态优先绿色发展等战略理念在推动区域高质量发展过程中的引领和导向作用。同时,从现实角度来看,我国难以在短时间内实现全国性的实体经济绿色转型,应率先从国家重要战略区域着力次第推进、久久为功,将构建生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系作为核心主攻方向,具体落地建设全域现代化生态产业体系、打造国家重大战略绿色发展高地,驱动全国区域实体经济的绿色化、生态化再调整和再布局,由此塑造形成贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进高质量发展的重要绿色空间支撑。

三、构建全域现代化生态产业体系的理论框架

构建全域现代化生态产业体系是兼顾经济、生态和环境等多元领域的一项复杂系统工程,故其涉及的要素域态及范围较广,不同研究可能存有差异化解读。为更科学合理确定全域现代化生态产业体系的要素构成,本文主要从三方面予以借鉴:其一,既有研究的“技术—组织—区域”分析范型。在20世纪90年代全球信息通信技术变革时期,美国经济地理学者斯托珀曾敏锐提出“技术—组织—区域”分析范型,认为信息技术变革将直接影响企业及产业的交易联系和生产组织形式,进而改变产业的区域空间布局[32]42-50。当下全球产业技术的“孪生转型”等趋向,也将触发类似联动效应。其二,根据国际可持续转型理论,产业绿色转型不仅是新的绿色技术取代旧技术的简单过程,还涉及技术体制的根本转变,并衍生提出涵盖宏观远景、中观社会技术体制和微观利基等要素、驱动产业绿色转型的多层视角分析框架[33]。其三,部分学者利用复杂适应系统(CAS)分析方法,对自主可控现代产业体系的要素构成进行了分析论证,并将其区分为资源、主体、结构和制度环境等方面[11]。

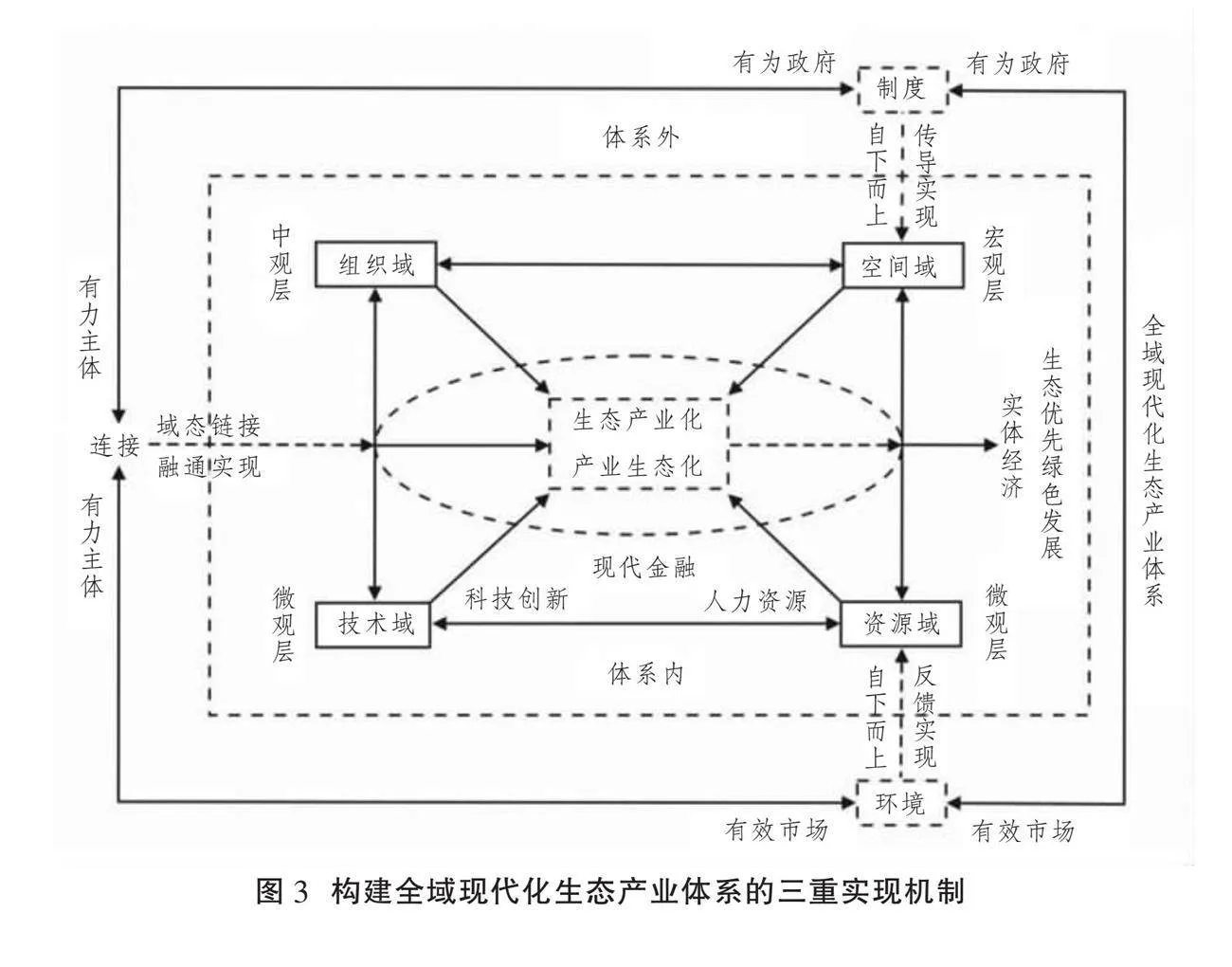

综合来看,“技术”“组织”“空间”是贯穿上述研究的核心要素。同时,“资源”“制度”“环境”也是其中的关键构成要素。鉴于此,本文依据既有研究及对构建“全域现代化生态产业体系”概念内涵及战略逻辑的阐释,扩展衍生提出“一个目标体、四类域态面、两项助力轴”的多层式理论框架。

(一)构建全域现代化生态产业体系的多层式理论框架:“一体、四域、两助力”

依照系统论思想,“系统”并非事物的简单集合,而是当系统设立好既定目标后,系统内外的协同互动和反馈机制就有了核心指向,继而将围绕系统目标的达成与实现,持续推动系统各要素建立有效连接、互动、反馈和协调[34]17。由此,在“要素—连接—目标”三类构成要件中,“目标”对系统方向和性质的影响最为显著,因为一旦系统目标发生偏转和变化,整个系统的连接指向、行动逻辑和反馈协调都将发生重大改变,具有“牵一发而动全身”的效应[35]25。

综上,可将构建全域现代化生态产业体系的目标视为一个“目标体”组合,即包含宏观、中观和微观等层面的总体目标、具体目标和个体目标,其中总体目标设定为:实现实体经济生态优先绿色发展。完成这一转型建构过程,需持续推动“现行传统产业”向“现代化生态产业”转型升级,并在相关顶层制度设计和基底环境创设的协同助力下,将资源域、技术域、组织域和空间域等域态面衔接串联起来。换言之,通过聚焦实体经济生态优先绿色发展这一核心目标,驱动既有“单层式”现代产业体系分别向微观层、中观层和宏观层进行绿色化、生态化的向上推展及全域转型,建构涵盖“一个目标体、四类域态面、两项助力轴”的“一体、四域、两助力”多层式理论框架(见图1,下页),进而组织建立高效运转、动态链接的全域现代化生态产业体系。

1.一个目标体

依照前述分析,要使一个系统能够有效运转,需实现系统总体目标、具体目标和个体目标间的匹配协同,即建构涵盖“总体—具体—个体”等多目标协调一致的复合“目标体”,对产业体系内外各要素发挥协同引领、导向和集成作用。这一逻辑具体表现为:首先,可锚定好构建全域现代化生态产业体系的总体目标,即推动实体经济实现生态优先绿色发展;其次,有效达成这一总体目标,需将具体目标落实于构成实体经济的核心部分——产业活动之上,驱动实体产业持续向现代化、绿色化和生态化方向转型升级,塑造形成具有绿色低碳循环等属性特征的多类型、泛业态现代化生态产业,进而助力全域现代化生态产业体系的建构和完善;最后,产业体系内各域态需根据自身基础条件及绿色生态程度,与总体目标进行动态校准及持续对焦,以增强个体目标(各域态要素的生态型转化与沉淀)与具体目标、总体目标的适配性和契合度,驱动空间、组织、技术和资源等域态在产业层面的绿色化、生态化转型,为全域整体推动实体经济生态优先绿色发展而服务。

2.四类域态面

由图1可知,全域现代化生态产业体系内部主要由产业资源域、技术域、组织域和空间域四类域态面构成,这一体系结构是对科技创新、现代金融和人力资源等现代产业体系资源要素向微观层、中观层和宏观层所进行的多层延展。具体包含以下内容:

(1)资源域。资源是推动全域现代化生态产业体系可持续衍生、演化和发展的“本底盘”。我国不同区域拥有差异显著、丰厚悠远、特色鲜明的自然环境(如山水林田湖草沙冰)、历史人文(如历史文化民族民俗)、智慧创新(如知识人才数据智能)等生态型资源基底条件,可通过生态产业化和产业生态化等多元融合途径进行生态产品、现代化生态产业的合理开发、价值显化及科学利用,为构建全域现代化生态产业体系畅通拓展基础资源供给。

(2)技术域。技术是驱动全域现代化生态产业体系不断进行范式变革和升级的“引擎器”。技术自身所蕴含的“双刃剑”效应,使得产业技术的现代化、绿色化和生态化更为关键。因为技术的变革与进步极大推动了人类物质生产力的发展,但也客观上增强了产业活动对生态环境污染破坏的强度及能力,并可能带来更多新污染物问题。由此,面向数字、智能、生物、生态和环境等新兴绿色、生态创新技术进行研发应用,便成为势在必行的方向选择。

(3)组织域。组织是塑造全域现代化生态产业体系各要素环节进行网络关联的“链接带”。组织形态的建构与织造,一方面有赖于具有能动特性的相关主体对各类要素的互动连接,另一方面受新兴绿色技术变革的影响,在当前全球不确定性加剧及产业“孪生转型”情境下,产业链、供应链、创新链、价值链、金融链和人才链等的衔接通畅、安全可控并交织形成链群组织体系,将直接影响到全域现代化生态产业体系的绿色质量和生态韧性。

(4)空间域。空间是支撑全域现代化生态产业体系进行再规划再布局再协调的“承载体”。任何产业组织形态的衍生和发展,均需落实于特定的现实地域空间,并在空间上呈现其产业形态、结构、技术、组织和模式,这也将直接映射出其空间底色。为遵循生态优先绿色发展的目标要求,全域现代化生态产业体系将以集约集聚集群为导向,践行“面上保护、点上开发”的生态集聚绿色发展理念,推动产业空间实现绿色化、生态化转型。

值得注意的是,在实体经济生态优先绿色发展的目标指引下,上述四类域态将有意识、倾向性地对生态型资源、生态型技术、生态型组织和生态型空间等内容进行转化沉淀,以驱动现代化生态产业持续衍生和演化升级,有效支撑全域现代化生态产业体系的建构及优化。

3.两项助力轴

要使全域现代化生态产业体系得以高效运转,除体系内各域态要素的协同支撑外,还需在宏观和微观两个层面塑造与现代化生态产业相匹配适应的“顶层制度”和“基底环境”。

一方面,在宏观层,全域现代化生态产业体系的良性运转需建构和完善相应生态型制度体系,以实现对产业生态优先绿色发展的导航定向和保障助力。这一制度性框架的设计,将涉及产业活动从投入到产出的生产、交换、分配和消费等环节,可具体涵括生态法治、生态产权、生态产业、生态产品、生态市场、生态补偿、生态消费和生态文化等方面的正式与非正式制度。上述生态型制度之间,往往呈现一种相辅相成、协同配合的状态。

另一方面,在微观层,生态型环境体系的塑造是维系现代化生态产业微观市场资源规模、数量和活力的重要保证,其生态型环境氛围的营造质量将直接影响产业资源的流动偏好、组合配置和空间布局等。根据基底环境的属性特征差异,可具体囊括生态型市场环境、开放环境、协同环境、人文环境和生活环境等不同领域。其中,市场环境、开放环境、协同环境的优劣,对产业微观市场资源自由流动和配置的影响最为直接,即是否能为绿色创新、绿色金融、绿色人才等生态型资源创造公平竞争、良性开放、有序协同的市场交易和配置环境,将对吸引和保障生态型组织的长期稳定生产、供应、运营产生重要影响。

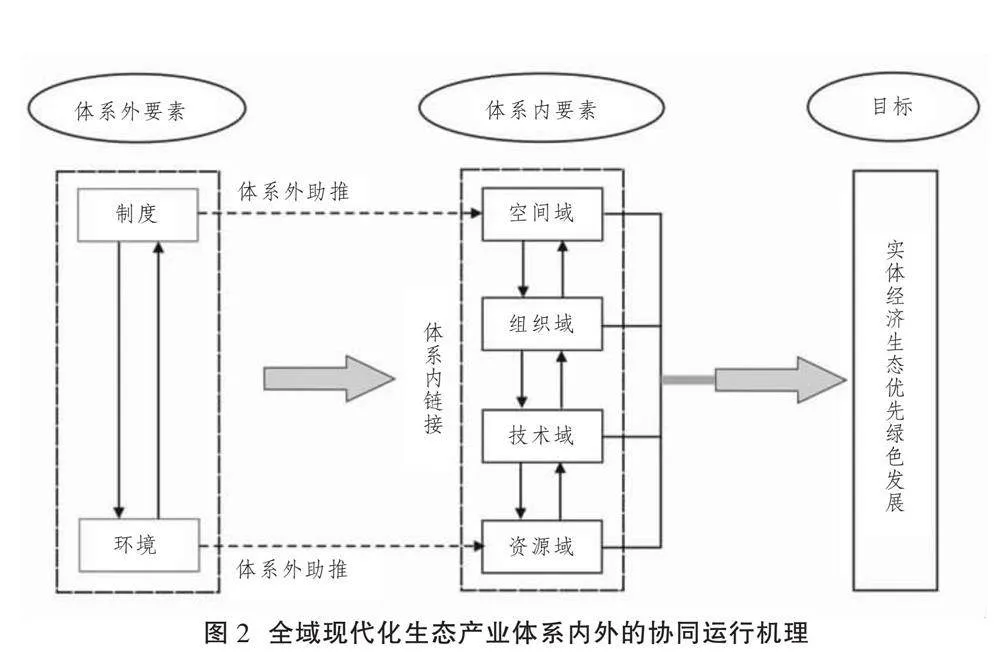

(二)全域现代化生态产业体系的协同运行机理:“内链接”与“外助推”

除全域现代化生态产业体系所对应的多层域态要素外,体系内外要素的链接协同关系也是驱动全域现代化生态产业体系实现良性运转的关键,具体可分为“体系内链接”和“体系外助推”两类协同运行机理(见图2,下页)。同时,值得强调的是,“制度”和“环境”之间也存在联动和交互作用的关系,两者在宏微观、上下层间互为塑造、相辅相成,将协同助推产业的全域绿色化、生态化转型。

1.“体系内链接”的协同运行机理

作为产业体系从“单层式”到“多层式”的一种绿色跨越,全域现代化生态产业体系的总体目标在于持续推动现行传统产业向现代化生态产业的全域绿色转型,驱动实体经济生态优先绿色发展。不过将这一目标落地实践于不同的区域空间时,并不可能按照统一模式毕其功于一役,必然需要根据我国不同区域的战略定位、产业基础、资源禀赋等现实情况,找寻契合当前阶段、区域优势特色的目标区间及选项,依据其发展阶段渐进式推动体系内域态要素间的协同运行和动态调配。具体而言,各区域可通过因地制宜挖掘利用相应生态型资源,广泛采用并塑造新兴绿色、低碳循环等生态型技术体系,并借助多元生态型组织及跨域链接融合等多层方式,内生构筑资源链、技术链、价值链和创新链等链接嵌套、反馈协调的现代化生态产业链群组织体系,最后落地于具体地域空间进行绿色生态型生产消费等物质、能量和信息的交互过程。

上述协同互动关系并非单向过程,而是可能从任何一类域态要素进行切入,并链接影响到其他域态要素的复杂动态过程。关键在于,当某一域态要素与区域当前阶段的系统目标产生较大偏离时,体系内将启动协调程序,以减少“目标模糊”“目标偏离”等对构建全域现代化生态产业体系所带来的偏差影响。例如,黄河流域生态保护和高质量发展便有典型的区域性要求,即水资源是其最大刚性约束,因而在培育塑造现代化生态产业方面也将有所侧重、有所选择,鼓励研发和应用节水技术、节水创新等,严格限制较为消耗水资源的产业组织(主体),由此推动黄河流域全域现代化生态产业体系要素实现有效协同链接与配合。

2.“体系外助推”的协同运行机理

除“体系内链接”的协同运行外,构建全域现代化生态产业体系也存在“体系外助推”力量,其主要由“制度”(顶层制度)和“环境”(基底环境)两部分所构成。与实体经济生态优先绿色发展的目标状态相比,制度和环境将主要对全域现代化生态产业体系的运行产生“强化”影响。在此情形下,构建全域现代化生态产业体系的协同机理便可能呈现两种截然相反的结果:一种是良性循环的正向效应,当制度、环境的设置及行动与目标状态相适配时,产业体系将持续成长发育、不断迈向并接近目标;另一种则是恶性循环的负向效应,当制度、环境的配置与目标状态不相适配时,产业体系可能会陷入僵局,从而偏离既定目标。

就理论层面而言,构建全域现代化生态产业体系期望获得的是与目标状态相适配的“正向强化”效应,这就需要进一步把握“体系外助推”的协同运行机理。一方面,可通过在宏观层次建立与实体经济生态优先绿色发展目标相匹配、衔接和适应的多领域、多层次和多元化生态型制度体系框架,对构建全域现代化生态产业体系起到目标导引、规制约束和激励驱动等综合作用,持续增强构建全域现代化生态产业体系的“绿色”制度厚度。另一方面,微观层次的生态型环境体系塑造将直接影响现代化生态产业市场绿色创新、绿色金融、绿色人才等生态型资源的自由顺畅流通,同时也对相关绿色生态型技术人才及管理人才是否愿意长留、能否在不需要顾虑家庭教育、医疗保障等公共服务配套情况下安居乐业产生重要影响,进而影响构建全域现代化生态产业体系的“绿色”环境氛围。

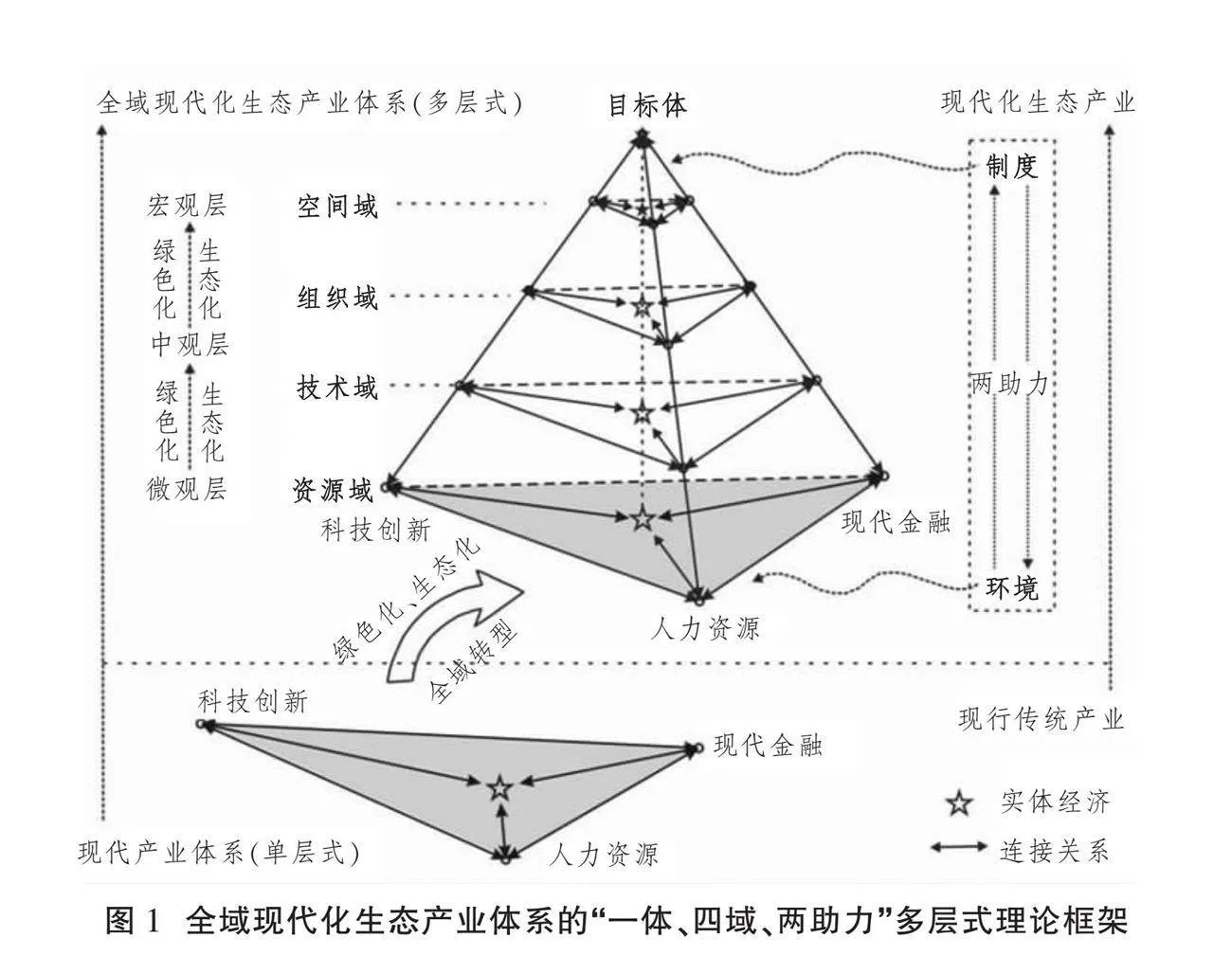

四、构建全域现代化生态产业体系的实现机制

根据前述多层式理论框架的要素构成关系及协同运行机理,本文进一步将体系内外要素进行贯通衔接,认为可从“自上而下”传导、“域态链接”融通和“自下而上”反馈等不同渠道,勾勒出构建全域现代化生态产业体系的三重实现机制(见图3,下页)。

(一)“自上而下”的传导实现机制:以生态型制度定向、空间域为切口导航构建全域现代化生态产业体系

既有研究表明,面对全球日益显著的气候治理、能源转型和生态环境修复等现实挑战,亟须加快生产与消费模式的系统性转变[36]。我国要实现这一根本转变,既需要各区域全域现代化生态产业体系的有力支撑,又有赖于创建、改革和完善与系统核心目标相适配的顶层生态型制度体系。制度通常可被划分为正式制度和非正式制度两类。其中,就正式制度而言,生态型制度将重点以空间域为切口向下传导衍生“立权威”“发信号”“树差异”等实现机制,形成“正向激励”与“逆向倒逼”的导引效应。

1.以“立权威”方式明晰产业制度红线

通过建立生态型制度体系,明晰不同区域空间的全域现代化生态产业体系构建目标及方向。具体而言,不同区域空间可从法律法规层面,形成“法无禁止即可为、法无授权不可为”的正式制度约束。这一权威的约束作用在于,使区域空间中各类产业主体更加明确哪些方向和内容是区域现代化生态产业的“必答题”,而哪些又是区域现行传统产业的“禁行区”(如“三线两单”①),形成生态法治、生态产权、生态市场和生态补偿等方面的制度激励及政策成本制衡效应。例如,我国近年实施的《中华人民共和国长江保护法》明确提出长江流域经济社会发展应当坚持生态优先、绿色发展以及共抓大保护、不搞大开发的原则。这构成长江流域产业发展应遵循的总则,同时要求与长江流域的国土空间规划和资源环境承载能力相契合、相适应,从而驱使流域产业主动向绿色生态全面转型。

2.以“发信号”方式激励产业绿色转型

通过建立生态型考核制度体系,确立不同区域空间的全域现代化生态产业体系考核指标及权重。改革优化区域考核制度,实现区域考核“指挥棒”的绿色化、生态化转型,进而对区域政府部门和产业主体发出相应的绿色生态“信号”[37],明确未来一段时期内区域产业发展的核心方向将聚焦生态产业化和产业生态化、产业绿色低碳循环化等主线展开,如我国部分地区或园区已开始从过去的“总量论英雄”转向“创新论英雄”“能耗论英雄”“环境论英雄”。这种方向确定性,将持续引导区域经济和产业发展根据自身基础、优势和特色,因地制宜突破既往侧重经济维度指标的“唯GDP”论倾向,推动区域调动各域态要素形成构建全域现代化生态产业体系的“目标—方向—行动”空间规律逻辑。通过促进“经济指标棒”转向“生态与经济兼容指挥棒”(如绿色GDP或“GEP+GDP”等组合型指标、环境保护税等规制型指标),从根本上改变政府部门和产业主体的行动逻辑和行为激励,加快区域产业发展动力由传统资源要素消耗全面转型为由创新、绿色和生态等联合驱动。

3.以“树差异”方式驱动产业合理布局

通过建立生态型治理制度体系,完善不同区域空间的全域现代化生态产业体系规划布局及组织。从制度到空间、再到其他域态的上下传导方向看,生态型制度的推进实施需先落脚于某一特定区域空间,形成一种“制度—空间”嵌构路径,以规避制度陷入“悬浮于空中”的困境。同时,本质上我国不同区域的战略定位、产业基础及资源条件存在显著的空间差异,若按功能特征可划分为生产空间、生活空间和生态空间等“三生空间”或优化开发区、重点开发区、农产品生产区和重点生态功能区等主体功能区,因而在构建全域现代化生态产业体系时,应考虑现代化生态产业空间组织及差异化布局的现实需求。例如,可按全国主体功能区规划的战略要求,以县域空间为基本单元,依据县域主体功能差异,通过完善空间规划、布局和治理制度,促进产业和人口向优势区域集聚,对生态功能较强区域则实行有效保护,增强其生态产品的供给及创造能力,并以构建全域现代化生态产业体系为关键抓手,驱动形成主体功能约束有效、国土开发有序的特色化、差异化空间发展格局。

此外,就非正式制度而言,生态型消费制度体系则将侧重在消费端激励形成绿色消费的区域制度导向,借由塑造低碳出行、清洁利用等多元化、多途径绿色消费行动,促使区域产业主体、政府部门及社会民众等改变其工作和生活消费的惯例行为,进而“反向推动”全域现代化生态产业体系加速成型。

(二)“域态链接”的融通实现机制:以生态型技术赋能、组织域为衔接驱动构建全域现代化生态产业体系

国际可持续转型领域研究认为,技术是深深嵌入现有社会经济系统的一种体系,渐进性技术创新已无法应对当前全球气候治理和生态环境的多种复杂问题,需要推动社会技术系统的根本性转变[33,38]。同时,从技术的本质看,新技术的诞生并非无中生有地被“发明”出来,而是既有技术的一种再构成和再组合,具有显著的递归性、累积性特征[39]37-38。基于上述认知,技术域正成为驱动构建全域现代化生态产业体系的关键内部要素,其将重点以组织域为衔接,融通形成“促进化”“塑平台”“增价值”等实现机制,深入推动产业生态化和生态产业化等交织融合进程。

1.以“促进化”方式推动产业技术创新

借助生态型技术体系的组合进化与更迭赋能,驱动不同区域现行传统产业实现绿色化低碳化循环化,加速“存量产业”绿色生态转型。由于任何技术均是过往技术的新组合,因而现行传统产业中的粗放型、非生态技术可借助内部替换(Internal Replacement)、结构深化(Structural Deepening)和重新域定(Redomained)等途径,依靠捕捉现实中特定产业绿色化、生态化现象,通过再构成、再重组和选择变异等组合进化方式,推动既有技术进行绿色生态升级,衍生创生形成诸如绿色技术、低碳技术和循环技术等生态型技术体系,更加集约高效地利用资源、减少资源浪费,实现资源节约、清洁低碳、绿色循环的产业生态化发展格局。当前,我国已明确碳达峰和碳中和的“双碳”目标,制定了相应的任务及路线图,需要一整套低碳乃至零碳绿色清洁技术体系(如碳捕集、碳封存、碳收储等)的变革助力,从根本上扭转我国对化石能源、高碳资源的过量依赖和消耗态势,赋能建立全域现代化生态产业体系。

2.以“塑平台”方式实现产业链式融通

借助生态型技术体系的组织变革和平台赋能,驱动不同区域现代新兴产业实现网络化链群化生态化,加速“增量产业”绿色生态联通。技术变革将引发产业组织和空间模式的重大调整,并形成“技术—组织—空间”的动态关联。以大数据、人工智能、区块链和元宇宙等为代表的新兴数字智能技术,将加速产业生态化和生态产业化的融合、嵌套和自组织过程,通过延链、扩链、补链、固链和强链等方式驱动产业向现代智能、绿色生态方向演化,赋能平台产业链群等组织新模式的衍生和迭代。上述生态型技术平台的纽带聚合及赋能进程,将在增强现代化生态产业技术链、供应链、产业链和创新链韧性的基础上,实现资源要素、各类主体的高效组织与空间联通,进而降低流通交易成本,提升动态配置效率。

3.以“增价值”方式提升产业转化效能

借助生态型技术体系的创新应用与价值赋能,驱动不同区域既有生态型资源实现产品价值延展显化,加速“变量产业”绿色生态增值。通常情况下,生态资源具有生产、服务和调节等多重价值功能,其价值显化需要经历一系列衍生过程,包括“生态资源资产化、生态资产资本化、生态资本产品化、生态产品产业化”。相关产业主体可借助绿色低碳循环等生态型技术的融通参与,依靠技术改造、技术链接、技术融合和技术创生等多样化手段,拓展生产、服务和共生增值等生态产业化模式。在“资源—技术—组织”等域态链接中,赋予物质供给、调节服务和文化服务等生态产品以价值,推动“绿水青山”有效转化为“金山银山”。例如,浙江丽水青田在当地已有1 300多年历史的“稻鱼共生”农业生产模式基础上,更新形成“稻鱼共生”现代化生态循环农业生产技术,实现在不破坏环境的前提下合理整合利用资源、协同增效,使这一生态技术生产范式获得联合国粮农组织的高度赞誉,并被列入首批GIAHS(全球重要农业文化遗产)保护试点。

以上阐述主要是关于从技术域衍生的融通实现机制,但上述融通渠道并非链接全域现代化生态产业体系各域态的唯一方式,也存在诸如资源域、组织域、空间域等其他域态切入链接的融通及实现途径。

(三)“自下而上”的反馈实现机制:以生态型环境响应、资源域为本底助推构建全域现代化生态产业体系

全域现代化生态产业体系的建设,离不开产业基底环境的动态反馈及资源的支撑响应。生态型资源(如绿色创新、绿色金融和绿色人才等)的积累与获取,既与特定空间的市场、开放及协同环境氛围有关,又受到国内外资源联动深度的影响。党的二十大报告提出“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用”“构建全国统一大市场”“依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素,增强国内国际两个市场两种资源联动效应”等论述,为塑造及时反馈响应的生态型环境体系提供了重要遵循。由此,可重点反馈衍生“深市场”“扩开放”“畅协同”等实现机制,以资源域为本底反馈优化全域现代化生态产业体系。

1.以“深市场”方式拓展产业生态经济

依托深耕生态型市场环境体系,为不同区域生态型资源、技术和组织的供需流通提供交易场景及环境,推动传统市场经济迈向更高级形态的生态市场经济。由于传统市场经济价格机制存在无法表达对应生态价值的缺憾,故不同于传统市场经济的“经济人”假设,生态市场经济将假设建筑于“生态人”之上,并以维护市场经济秩序为前提、遵循生态文明伦理为指向,使人类产业活动的生态合理性成为一种优先考量和约束,塑造追求人与人、人与自然相和谐的产业发展环境,引导产业主体、生产交换、分配消费等环节迈向生态市场经济形态[40],促进产业践行生态优先绿色发展。2022年3月发布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》为此提供了助力,其中提出要“培育发展全国统一的生态环境市场”“建设全国统一的能源市场”,这将为深化构建高水平社会主义市场经济体制及环境,形成绿色低碳循环导向的全国统一大市场、公平有序良性竞争的现代化生态产业环境做好铺垫。

2.以“扩开放”方式联通产业内外资源

依托深扩生态型开放环境体系,为国内外生态型资源的畅通循环流动创造开放包容的环境条件。通过对市场化、国际化、多元化生态型开放环境氛围的塑造,充分利用国内国际两个市场、两种资源,增强我国对全球优质绿色创新、绿色金融和绿色人才等生态型资源的吸引力、聚合力,最大限度发挥资源的跨域跨界流动、联通和循环效应,反馈服务国内生态产业化和产业生态化。这一过程需重视“引进来”“走出去”开放环境氛围的创设:一方面,遵循实体经济生态优先绿色发展的目标导向,以“开放引资”“开放引智”的环境创设思路,设立绿色生态“正面和负面清单”,“自下而上”引导全球创新、金融和人才等资源向绿色生态项目倾斜布局;另一方面,树立开放包容、协同协作理念,依托绿色“一带一路”等平台加强与国际绿色创新、绿色金融和绿色人才等资源的交流交往交融,吸收借鉴现代化生态产业发展国际经验,在更高水平的对外开放环境响应中促进国内国际双循环,反馈实现国内生态产业化和产业生态化的更高质量发展。

3.以“畅协同”方式优化产业要素融合

依托深化生态型协同环境体系,在纵深推进全国统一大市场的背景下,为我国不同区域各类生态型资源的有效协同及互动创造良性环境条件,推动生态型资源间形成多元互动、跨域链接、高效协同的新形态。具体而言,通过建构“绿色创新为动力取向、绿色金融为服务取向、绿色人才为支撑取向”的多元化生态型协同环境体系,反馈实现资源的自由流动、快速衔接和平等交换,“自下而上”聚焦形成实体经济生态优先绿色发展的资源“绿色响应”合力。由此,借助反馈构建全域现代化生态产业体系,显著增强绿色创新、绿色金融、绿色人才等生态型资源服务于实体经济的力度和效度,有效解决我国产业“脱实向虚”、资源“协同不畅”等现实问题。这一高效协同生态型环境体系的建构也将反馈激励清洁低碳、循环生态等绿色技术创新的衍生,继而多渠道赋能不同区域的生态产业化和产业生态化绿色转型过程,加快创新链产业链资金链人才链的深度融合,持续响应形成创新、产业、金融和人才等资源的良性循环及协同环境。

综上,当市场环境、开放环境和协同环境间达到一种良性衔接、互动循环的状态时,也将进一步对生态型营商环境、创新环境、人文环境和生活环境等的创设提升起到反馈激励、示范响应作用,推动全域现代化生态产业体系的“正向优化”循环。

(四)“三重实现机制”的协同共进:有效市场+有力主体+有为政府

尽管上述“三重实现机制”分别从不同要素进行切入,但借助体系内外的要素互动链接,可协同推动构建全域现代化生态产业体系。“三重实现机制”可分别视为有效市场、有力主体和有为政府的一种缩影,三者间将构成联动互补、协同共进的关系。

从“环境”要素来看,生态型环境体系的生成,将对生态型“技术—组织—空间”“资源—技术—组织”的“有效市场”链接产生积极影响,也将衍生出更多有实力、有活力的生态型“有力主体”(如企业、高等院校、科研机构和中介机构等),以便多元高效地衔接塑造各类生态型技术与组织。同时,生态型环境的优化,也将为政府在生态型制度层面的深化改革等提供微观反馈,响应形成“有为政府”的服务范围及边界。

从“连接”环节来看,针对生态型技术的塑造与生态型组织的链接,可通过部分“有力主体”(如生态型链主企业、生态型主导企业、专精特新企业和“隐形冠军”企业等)的驱动及联动作用实现。这一“连接”匹配成型后,一方面,将对生态型制度改革方向及力度释放绿色“响应信号”,以动态调节“有为政府”行为边界;另一方面,为生态型环境创设开放协同的氛围注入绿色“反馈助剂”,以扩大提升“有效市场”规模及效能。

从“制度”要素来看,生态型制度体系的构筑将为构建全域现代化生态产业体系、推动实体经济生态优先绿色发展导航定向,有效发挥“有为政府”的宏观调节作用。具体而言,一方面,将通过降低生态型环境的市场交易成本、提升资源协同频度和效度,强化“有效市场”的“绿色激励”效应;另一方面,有利于相关“有力主体”建构多元化、多层次的生态型组织链接,让绿色成为各类技术、组织的本质形态和根本底色。

综上,虽然市场、主体和政府功能各有侧重,但现实中三者并非独立运行,而是存在显著的协同互补关系。三者共同聚焦实体经济生态优先绿色发展,映射形成“有效市场+有力主体+有为政府”协同联动格局,通过传导、融通和反馈等渠道多管齐下、高效链接各域态要素,循环助推构建全域现代化生态产业体系。

五、结论与讨论

面对全球绿色化、数字化转型的产业发展趋向,以及我国建设人与自然和谐共生的中国式现代化、促进经济社会全面绿色转型和碳达峰碳中和等要求,以推动实体经济生态优先绿色发展为目标引领,协同推进生态环境保护和经济高质量发展成为迫切需要。构建全域现代化生态产业体系则是探索满足上述需求的重要途径,也是在完整、准确、全面贯彻新发展理念基础上,对现代化产业体系新范式的一种全域绿色转型和系统集成建构。这一新范式的探索,意味着仅从单一经济领域考察分析,容易陷入“只见树木、不见森林”的认知困境,需进行跨领域、多域态的多层式系统审视。作为一种产业系统,全域现代化生态产业体系主要由现代化生态产业资源体系、现代化生态产业技术体系、现代化生态产业组织体系、现代化生态产业空间体系、现代化生态产业制度体系和现代化生态产业环境体系等子体系构成,各体系要素连接形成相互关联、协同共生的复合生态系统。同时,以实体经济生态优先绿色发展为核心目标,通过体系内外要素的协同链接互动,即“体系内链接”作用和“体系外助推”影响,驱动体系内外要素相互交织和螺旋上升的动态演进过程,由此建构形成“多层式”全域现代化生态产业体系的系统结构、功能及连接关系。有序达成这一建构目标,需借助“自上而下”传导定向、“域态链接”融通赋能和“自下而上”反馈响应等实现机制的协同发力。

本文的核心政策启示在于,我国在建设现代化产业体系的过程中,应站在人与自然和谐共生的高度进行统筹谋划,依托“有效市场+有力主体+有为政府”的优化组合、协同共进,对生态环境保护和经济高质量发展进行协同考量。具体而言,需以实体经济生态优先绿色发展为核心目标,从顶层制度设计、产业空间布局、产业组织协调、产业技术创新、产业资源配置、产业政策供给、产业环境营造等方面,共同紧抓生态产业化和产业生态化这一促进产业全面绿色转型的核心主线,建构全面形塑实体经济高质量绿色发展的“多元协调、激励相容”的生态导向型政策体系。 [Reform]

参考文献

[1]段光鹏,王向明.建设现代化经济体系:战略价值、基本构成与推进方略[J].改革,2022(3):55-65.

[2]CHENERY H B. Patterns of industrial growth[J]. The American Economic Review, 1960, 50(4): 624-654.

[3]贺俊,吕铁.从产业结构到现代产业体系:继承、批判与拓展[J].中国人民大学学报,2015(2):39-47.

[4]马建堂.我国产业结构理论的进展[J].生产力研究,1993(1):13-18.

[5]江小涓.理论、实践、借鉴与中国经济学的发展——以产业结构理论研究为例[J].中国社会科学,1999(6):4-18.

[6]曹卫,郝亚林.产业融合对我国产业结构调整的启示[J].经济体制改革,2003(3):14-17.

[7]曹曼,叶文虎.循环经济产业体系论纲[J].中国人口·资源与环境,2006(3):48-50.

[8]刘明宇,芮明杰.全球化背景下中国现代产业体系的构建模式研究[J].中国工业经济,2009(5):57-66.

[9]盛朝迅.构建现代产业体系的瓶颈制约与破除策略[J].改革,2019(3):38-49.

[10] 白雪洁,宋培,艾阳,等.中国构建自主可控现代产业体系的理论逻辑与实践路径[J].经济学家,2022(6):48-57.

[11] 芮明杰.构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J].中国工业经济,2018(9):24-40.

[12] 范合君,何思锦.现代产业体系的评价体系构建及其测度[J].改革,2021(8):90-102.

[13] 曹慧,郭永田,刘景景,等.现代农业产业体系建设路径研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(2):31-36.

[14] 顾江,陈鑫,郭新茹,等.“十四五”时期健全现代文化产业体系的逻辑框架与战略路径[J].管理世界,2021(3):9-18.

[15] 赵儒煜,肖茜文.东北地区现代产业体系建设与全面振兴[J].经济纵横,2019(9):29-45.

[16] 高煜.黄河流域高质量发展中现代产业体系构建研究[J].人文杂志,2020(1):13-17.

[17] 张辉,岳燕祥.全域旅游的理性思考[J].旅游学刊,2016(9):15-17.

[18] 杨发祥,郭科.全域治理:基层社会治理的范式转型[J].学习与实践,2021(8):84-96.

[19] 孙智君,安睿哲,常懿心.中国特色现代化产业体系构成要素研究——中共二十大报告精神学习阐释[J].金融经济学研究,2023(1):3-17.

[20] 罗胤晨,李颖丽,文传浩.构建现代生态产业体系:内涵厘定、逻辑框架与推进理路[J].南通大学学报(社会科学版),2021(3):130-140.

[21]ROSTOW W W. The stages of economic growth: A non-communist manifesto[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

[22] CHENERY H B, SYRQUIN M. Patterns of development, 1950-1970[M]. Oxford: Oxford University Press, 1975.

[23] 王治河,樊美筠.人类文明新形态与生态文明——世界著名后现代思想家小约翰·柯布访谈录[J].世界哲学,2022(1):5-10.

[24] 威廉·诺德豪斯.绿色经济学[M].李志青,李传轩,李瑾,译.北京:中信出版集团,2022.

[25] 孟献丽.有机马克思主义“第三条道路”评析[J].马克思主义研究,2016(9):103-114.

[26] 安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2011.

[27] 黄阳华.工业革命中生产组织方式变革的历史考察与展望——基于康德拉季耶夫长波的分析[J].中国人民大学学报,2016(3):66-77.

[28] 史丹,汪崇金.新冠肺炎疫情大流行加速世界产业“孪生转型”[J].财经智库,2022(1):35-62.

[29] 戚聿东,肖旭,蔡呈伟.产业组织的数字化重构[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(2):130-147.

[30] 杰里米·里夫金.零碳社会:生态文明的崛起和全球绿色新政[M].赛迪研究院专家组,译.北京:中信出版集团,2020.

[31]黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.

[32] STORPER M. The regional world: Territorial development in a global economy[M]. New York: Guilford Press, 1997.

[33] GEELS F W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study[J]. Research Policy, 2002, 31(8-9): 1257-1274.

[34] 冯·贝塔朗菲.一般系统论:基础、发展和应用[M].林康义,等,译.北京:清华大学出版社,1987.

[35] 德内拉·梅多斯.系统之美:决策者的系统思考[M].邱昭良,译.杭州:浙江大学出版社,2012.

[36] K魻HLER J, GEELS F W, KERN F, et al. An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, 31: 1-32.

[37] AKERLOF G A. The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488-500.

[38] 余振,黄平,龚惠文.绿色机会窗口与后发城市可持续性转型[J].中国人口·资源与环境,2022(6):94-103.

[39] 布莱恩·阿瑟.技术的本质[M].曹东溟,王健,译.杭州:浙江人民出版社,2018.

[40] 杨文进,柳杨青.论市场经济向生态市场经济的蜕变[J].中国地质大学学报(社会科学版),2013(3):20-25.

Constructing a Universal Modern Ecological Industry System: Multidimensional Logic, Theoretical Framework and Implementation Mechanism

LUO Yin-chen ZHANG Zhi-yong WEN Chuan-hao

Abstract: Building a modern industry system is an inevitable choice for China to build a strong country in all respects and to advance the great cause of national rejuvenation through a Chinese path to modernization. In view of the requirements of the harmony between man and nature for the Chinese modernization, we should build a modern industry system with the goal of ecological priority and green development in a real economy, and promote the collaborated advancement of high-level ecological environmental protection and high-quality economic development. Based on this goal, on the basis of retrospective research on industrial structure and industrial system, this paper proposes the concept of "universal modern ecological industry system", and clarifies the theoretical logic, historical logic and practical logic. Different from the "single-level" interpretation of the existing research, we construct a multi-level style theoretical framework of "one body, four domains, and two assists axes" covering "one target body, four types of domain states, and two assist axes". Follow this above, this paper makes an analysis of the synergistic operation mechanism of "link within the system" and "boosting outside the system". And we further elucidates the triple-implementation mechanisms of "top-down" conduction, "domain link" integration, and "bottom-up" feedback contained in the construction of a universal modern ecological industrial system.

Key words: universal modern ecological industry system; modernization of the industry system; harmony between man and nature; Chinese path to modernization