产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响:有效激励抑或有限福利

摘 要:基于河南省70个产粮大县的县域面板数据模型,从多元视角评估产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响。结果显示:从总体效应来看,产粮大县奖励政策可显著促进县域粮食生产,存在“激励效应”,且经稳健性检验后该结论依然成立;在资金类型、县域自有财力、行政区划异质性检验中,产粮大县奖励政策均可显著促进县域粮食生产,且超级产粮大县奖励资金对县域粮食生产的促进作用强于常规产粮大县,低财力县域产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用强于高财力县域,“县”一级行政区划中产粮大县奖励政策对粮食生产的促进作用强于“县级市”;从调节效应来看,土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中存在反向调节作用。由此,提出如下政策建议:科学确定中央财政产粮大县奖励资金规模,稳定实施产粮大县奖励政策;系统优化产粮大县奖励政策的奖励资金分配结构;注重开展产粮大县奖励资金绩效评估。

关键词:产粮大县;奖励政策;转移支付;粮食生产

中图分类号:F326.11 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)06-0093-15

保障国家粮食安全始终是治国理政的头等大事,其关键在于确保生产环节粮食的充足稳定供给。从粮食生产区域布局来看,获得奖励的产粮大县粮食产量占全国粮食总产量的80%左右①,产粮大县已成为保障我国粮食安全的重点区域。然而,受粮食安全省长责任制考核下移、粮食生产的经济税收贡献偏弱等因素影响,众多产粮大县陷入“粮财倒挂”“高产穷县”的发展窘境[1],外部性与机会成本视角下的利益流失抑制了产粮大县重农抓粮的积极性[2],继而威胁我国粮食的稳定充足供应。事实上,我国政府高度重视产粮大县因发展粮食生产而引致的利益流失问题,中央财政于2005年起实施产粮大县奖励政策,试图通过纵向财政资金奖励及奖励政策的动态调整优化减轻产粮大县的财政困难,巩固并持续调动产粮大县发展粮食生产的积极性,这可从21世纪初以来17个中央“一号文件”中有关产粮大县奖励的文本表述中得到印证②。

时至今日,产粮大县奖励政策已稳定实施近20年,对其政策效果的评估亦得到学术界部分学者的关注。一方面,从奖励资金整体规模看,2005—2023年中央财政产粮大县奖励资金由55亿元增至556.14亿元,年均增幅为13.72%,而同期地方政府一般公共预算收入年均增幅仅为12.06%①。从奖励资金局部规模看,以“中原粮仓”河南省为例,2020年在河南省连续16年获得产粮大县奖励的县级政府中,有42.86%的县(市、区)所获奖励资金规模占县域一般公共预算收入的比例处于4.05%~10.08%的区间②。在分税制改革后县级政府承担事权责任偏多、自有财力相对偏少的背景下,产粮大县奖励政策在一定程度上满足了部分产粮大县的资金需求,结合产粮大县粮食连续“丰产”的现实,该政策对产粮大县粮食生产的有效激励得到部分学者的初步肯定[2-3]。另一方面,对多个产粮大县的实地调查发现,部分县域对产粮大县奖励资金“有好感”但“不敏感”,县域粮食的连续“丰产”似乎更多源于粮食安全责任下移的压力驱动和传统优势农业资源的要素驱动。可能的原因在于,产粮大县奖励资金规模难以达到有效提升各县级政府财力的效果,对粮食产区政府抓粮积极性的激励作用有限[1,4]。换言之,奖励资金仅仅是部分产粮大县从中央政府获取的有限福利③ 。

基于此,有如下问题值得深入探究:产粮大县奖励政策能否有效促进县域粮食生产,即存在激励效应?抑或该政策对县域粮食生产的影响并不显著,奖励资金之于产粮大县仅为其获取的有限福利?进一步地,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响因资金类型、县域自有财力、行政区划不同存在何种异质性?同时,在分税制、土地财政与城镇化、工业化的大背景下,作为缓解县级政府财政支出压力的重要补充,土地财政发展水平对产粮大县奖励政策影响县域粮食生产是否存在调节效应?对上述问题的接续探究,既有助于丰富学术界已有相关研究成果,又可为提升我国产粮大县的粮食生产积极性、助力保障国家粮食安全提供决策参考。

一、相关文献综述

不同于现有政策操作与研究惯性中以省域为单位界定的13个粮食主产区,产粮大县遍布于我国粮食主产区、主销区与产销平衡区,且从提升政策效果角度来看,以县级行政区划为基本单位划定全国范围内产粮大县更有助于提升主要粮食产区利益补偿政策实效[5]。其原因可归纳为:一是产粮大县是保障我国粮食安全的主力军和重要支撑[6];二是在我国党的组织结构和国家政权结构中,县一级处于承上启下的关键环节,是发展经济、保障民生、维护稳定的重要基础[7]。正因如此,2005年中央“一号文件”提出通过转移支付对粮食主产县给予奖励和补助,财政部亦于当年正式实施产粮大县奖励政策,继而引发学术界对产粮大县利益补偿相关问题的探讨。

补偿标准的确定是产粮大县利益补偿的首要前提。有学者认为应采用粮食安全价值评估法和机会成本法测度产粮大县利益补偿的理论区间,以调出的商品粮数量与单位产量粮食安全价值的乘积为利益补偿的理论上限,以调出的商品粮数量与单位粮食产量生产的机会成本扣减其纯收益后的余额的乘积为利益补偿的理论下限[8]。而在实践层面,则存在产粮大县奖励资金规模有限的问题[9-10],且由于奖励资金多用于偿还历史欠账,其对强化基层组织服务、发展粮食生产的功能作用并不大,未发挥显著的补偿激励效应[11-12]。与之不同,另有研究认为产粮大县奖励资金获取与县域粮食产量、商品量等因素挂钩可助力保障国家粮食安全[13],抑或该利益补偿政策以资金激励改善地方政府财力,从而引导地方政府重视农业生产[14]。除上述规范性讨论外,少数学者运用因子分析法、PSM-DID等实证检验方法评估了产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响,结果显示该政策可显著促进产粮大县粮食生产,其作用机理在于通过引导粮农扩大粮食播种面积、提升农业机械总动力、增加化肥投入量等路径促进县域粮食生产[2-3]。在此基础上,增加中央财政对产粮大县资金奖励规模[15]、实行超额累进制奖励[16-17]、建立主销区对产粮大县的横向补偿专项基金[18]、将粮食可持续生产相关指标纳入产粮大县奖励因素指标范围[19]、给予产粮大县资源转化优惠政策[20]等成为学者们认可的产粮大县奖励政策动态完善的潜在路径。

既有文献虽已对产粮大县利益补偿问题展开相对系统的探究,但仍存在一定的拓展空间。具体体现在:一方面,学者们多就产粮大县奖励政策的实施及其完善进行规范性分析,对产粮大县奖励政策影响县域粮食生产的实际效果予以直接性检验的文献较为有限,难以为产粮大县利益补偿政策的执行效果提供丰富有力的经验证据;另一方面,尽管少量学者就产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响作了初步估计,如验证了奖励政策影响县域粮食生产的总体效应、动态效应和作用机制[2],但研究维度不够多元,未能开展多角度、多方位分析与检验,不能为产粮大县奖励政策的动态优化提供多维指引。基于此,较之于以往研究,本文可能的边际贡献在于:一方面,构建县域面板数据模型,从总体上评估产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响,验证该项奖励政策对产粮大县发展辖区粮食生产存在“有效激励”抑或仅为“有限福利”,在提供科学稳健经验证据的同时,进一步充实学术界相关研究成果;另一方面,分别从资金类型、县域自有财力、行政区划等多元视角检验产粮大县奖励政策影响县域粮食生产的多维异质性,并验证县级政府土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产过程中是否存在调节效应,进而为奖励政策的动态优化提供方向指引。通过本研究,力图在提高产粮大县奖励资金整体使用效益的同时,有效调动产粮大县抓好县域粮食生产的积极性,最终助力保障国家粮食安全。

二、相关政策、理论分析与研究假设

(一)产粮大县奖励相关政策

我国现行产粮大县奖励政策在实践中主要依照财政部2018年印发的《产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法》执行①,其政策目标在于调动地方政府抓好粮食生产的积极性,缓解产粮大县财政困难,进而促进粮食产业发展、保障国家粮食安全。政策主要内容涉及:在入围条件及奖励对象方面,财政部根据全国各县(市、区)粮食产量、商品量,筛选入围产粮大县并动态更新。入围产粮大县包含常规产粮大县和超级产粮大县,前者获得常规产粮大县奖励资金,后者则同时获得常规产粮大县奖励资金和超级产粮大县奖励资金②。在奖励资金的分配方式上,产粮大县奖励资金采取因素法进行分配,将60%、20%、18%和2%的比例权重依次赋值于粮食商品量、产量、播种面积和绩效评价情况四项奖励因素。同时,根据政策要求,常规产粮大县奖励资金与省级财力水平相挂钩,不同省域采取差异化的奖励系数①。此外,常规产粮大县奖励资金设置奖励最高上限和最低下限。在奖励资金的性质和具体使用方式上,常规产粮大县奖励资金属于中央政府对县级政府的一般性转移支付,可由县级人民政府统筹使用。超级产粮大县奖励资金则具备专项转移支付的性质,需定向用于扶持粮油生产和产业发展。在奖励资金的拨付上,由中央财政根据因素法测算结果分配奖励资金,省级财政需严格按照中央财政分配结果将产粮大县奖励资金全额拨付至入围县所属县级财政,不得截留或挪用。

(二)理论分析与研究假设

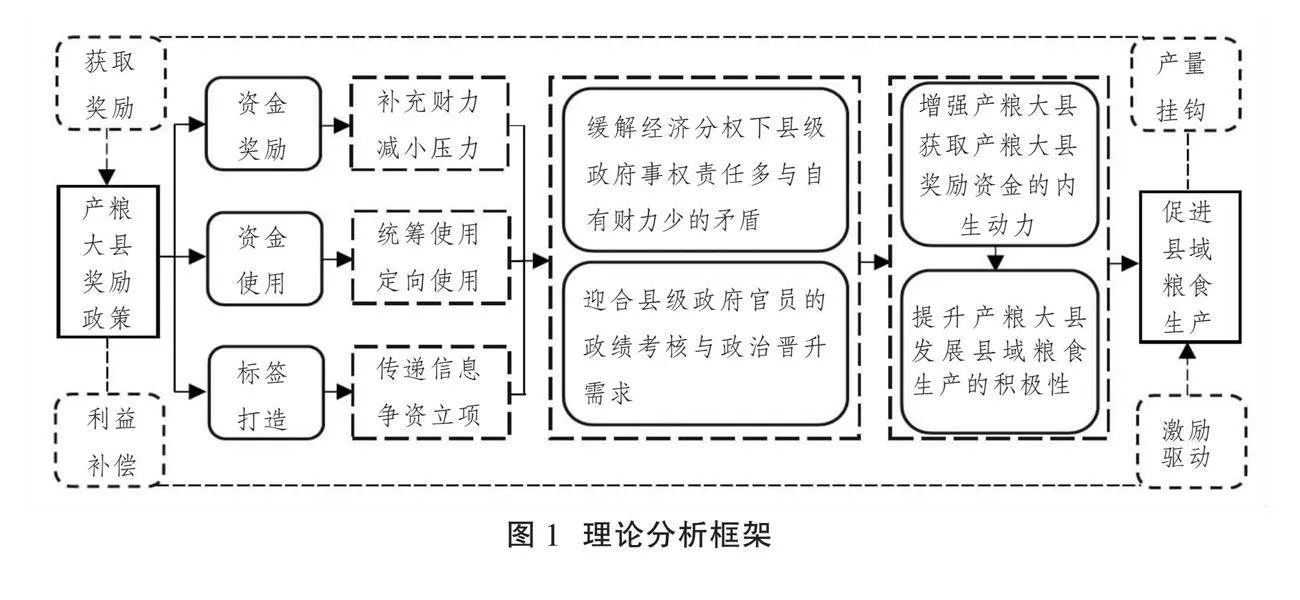

由于辖区经济增长仍为地方政府官员政绩考核的主要识别指标,转移支付能够通过增加地方政府财力从而促进地区经济增长,因而地方政府会尽力向中央政府谋求更多的转移支付资金[21]。正因如此,分税制改革后由于县级政府事权责任多、自有财力弱,为获得有限任期内的政治晋升,县级政府官员亦会通过向上“争资立项”等方式增加县域财政收入、促进县域经济发展[22]。显然,对产粮大县奖励政策与产粮大县政府行为的诠释也应置于该框架中进行分析。具体而言,作为中央财政转移支付的具体实践,产粮大县奖励政策通过如下作用路径影响县域粮食生产(理论分析框架如图1所示):第一,产粮大县奖励资金可对县域自有财力予以适当补充,缓解产粮大县财政压力,助力县域经济增长。分税制改革后,我国央地政府间形成“事权向地方下移,财力向中央集中”的事权划分与财力分布格局,而地方政府尤其是县级政府普遍承担大多数的基本公共服务支出责任[23],且产粮大县因粮食产业低利税贡献等因素产生“财政穷”“经济弱”等问题。在此背景下,产粮大县奖励资金以利益补偿的方式适当充实县域政府财力、缓解其所承担的事权支出压力,有助于促进县域经济增长。第二,产粮大县奖励资金使用方式兼具整体灵活与局部精准的特征。产粮大县奖励资金包含普遍意义上的常规产粮大县奖励资金与局部范围内的超级产粮大县奖励资金,前者可由县级政府结合实际统筹使用,更加迎合地方政府财政资金使用的灵活性偏好,从而有效提升产粮大县发展县域粮食生产以获取该奖励资金的内生性动力。相较而言,后者具有专项转移支付资金性质,需定向用于扶持粮油生产和产业发展,有助于直接促进县域粮食生产。第三,通过打造“产粮大县”标签吸引上级政府注意力,以获取更多财政转移支付资金。上下级政府之间同样存在信息不对称,为使得上级政府在众多信息中作出有利于增加下级政府转移支付资金的决策,下级政府多选择通过打造类似于“产粮大县”“全国粮食生产先进县”等标签便于上级政府进行信息甄别,从而获得上级政府的转移支付资金[24]。因此,尽管部分研究成果认为单一的产粮大县奖励资金规模有限,难以提升县级政府抓粮积极性,但产粮大县奖励政策为县级政府带来“产粮大县”这一重要标签,且产粮大县为保留该标签进而争取上级财政较多领域、较大规模的转移支付资金,会选择稳定支持辖区粮食生产①。总体而言,除粮食安全责任制层层下移的压力驱动和产粮大县良好农业生产资源的要素驱动外,产粮大县奖励政策这一利益补偿方式可对产粮大县重视并发展辖区粮食生产形成良好的激励驱动。基于此,提出如下研究假设:

假设1:就总体效应而言,产粮大县奖励政策可显著促进县域粮食生产。

就资金类型异质性而言,相较于可统筹使用的常规产粮大县奖励资金,超级产粮大县奖励资金需专项扶持县域粮油产业发展,通过夯实粮食“产购储加销”中的薄弱环节,畅通、做强粮食全产业链条,进而协同拉动县域粮食生产。从该角度讲,超级产粮大县奖励资金对于县域粮食生产的促进作用可能更为显著。就县域自有财力异质性而言,狭义范畴的县级政府财力主要包括两类:一是不含政府间转移支付的县域一般公共预算收入,用以衡量县域自有财力;二是外部转移支付收入。就自有财力偏弱的县域而言,为履行其所承担的事权支出责任、保障辖区所需公共产品及服务的有效供给,其谋求上级政府转移支付资金的动力更强。显然,相较于产粮大县中的高财力县域,低财力产粮大县具有更强的发展辖区粮食生产的积极性,以持续获取中央财政产粮大县奖励等转移支付资金,故而产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在低财力产粮大县更为有效。就行政区划异质性而言,“县”与“县级市”虽同属于县级行政区划建制类型,但在行政职能重心、产业发展重点等方面存在较大差异。具体而言,“县”的管理重点在乡村,经济上主要发展第一产业,自有财力水平整体相对偏低,而“县级市”则侧重于城市建设,且以二、三产业为主,其自有财力水平相对偏高,致力于通过开展城市规划与基础设施建设、吸引外部资本进入等路径创造就业机会,并将所获得的上级政府转移支付资金用于上述领域,引致农户非农就业增加,促进县域由乡村尺度转型为城市尺度[25]。不难发现,相较于“县级市”,“县”自有财力相对偏弱,但其具备发展粮食生产的良好产业基础和要素禀赋优势,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在“县”这一行政单位中可能更为有效。基于此,提出如下研究假设:

假设2:就资金类型异质性而言,相较于常规产粮大县奖励资金,超级产粮大县奖励资金对县域粮食生产的促进作用更为有效。

假设3:就县域自有财力异质性而言,相较于高财力县域,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在低财力县域中更为有效。

假设4:就行政区划异质性而言,相较于产粮大县中的“县级市”,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在“县”中更为有效。

就调节效应而言,县级政府土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中存在潜在的调节作用①。具体而言,分税制财政体制下地方政府尤其是县级政府因其行政级次偏低、承担事权与支出责任偏多、自有财力偏少而面临更突出的财政收支矛盾。为弥补辖区公共产品和服务的供给成本缺口,地方政府通过出让土地获得相应的国有土地使用权出让收入和以房地产业、建筑业等为代表的产业税收收入,并使其成为维持辖区财政支出的重要收入来源,继而产生土地财政现象。县级政府通过土地财政,既可减少县域一般公共预算收入对特定公共事业的支出,产生“节约”效果,又可通过产业税收和预算间资金转列调入形式增加县域一般公共预算收入,产生“补充”效果②。显然,伴随县域土地财政发展水平的提升,产粮大县奖励政策资金对县级政府的“吸引力”可能会被土地财政带来的收入部分“替代”,加之土地财政发展过程中粮食生产所需诸如劳动力、耕地等要素资源的“离农化”倾向③,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用会逐步缩小,即产生反向调节效应。基于此,提出如下研究假设:

假设5:就调节效应而言,县级政府土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中产生反向调节作用,即伴随县域土地财政发展水平的提升,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用将逐步减弱。

三、研究设计

(一)样本说明

本文选取2005—2020年河南省所辖70个连续16年获得产粮大县奖励资金的产粮大县为研究样本④,主要基于如下考量:一是河南省是我国重要的粮食生产大省和粮食净调出大省,所获中央财政产粮大县奖励资金规模位居全国前列。河南省既是我国13个粮食主产省之一,又是我国5个粮食净调出省之一,其粮食产量连续多年稳定保持在全国粮食总产量1/10的高位水平,位居全国第二位,素有“中原粮仓”之称。同时,2016—2020年河南省历年所获中央财政产粮大县奖励资金规模占全国比重为10.78%~13.38%,所获资金量持续位列全国第二位⑤。二是河南省产粮大县是筑牢“中原粮仓”根基的关键力量。数据显示,2020年河南省共有112个县(市、区)入选中央财政产粮大县奖励名录,其粮食产量约为河南省粮食总产量的96.11%⑥,河南省产粮大县已成为拉动省域粮食生产的“牛鼻子”和核心行政主体。三是河南省所辖县级行政区划数多、产粮大县数量多,可提供相对充足、较为稳定的样本量支撑。截至2020年底,河南省县级行政区划数共计158个①。其中,2005—2020年获得中央财政产粮大县奖励的县级行政区划数在78~112个区间中动态变化,在一定程度上保障了研究所需的稳定样本量②。四是所选取的河南省70个产粮大县具有多元异质性,便于开展多视角、多维度研究。样本县在所获产粮大县奖励资金类型、县域自有财力、行政区划类型等方面存在异质特征,通过将其嵌入产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响估计中,有助于拓宽研究的广度和深度,并为产粮大县奖励政策的动态优化提供指引。

(二)变量选取与数据来源

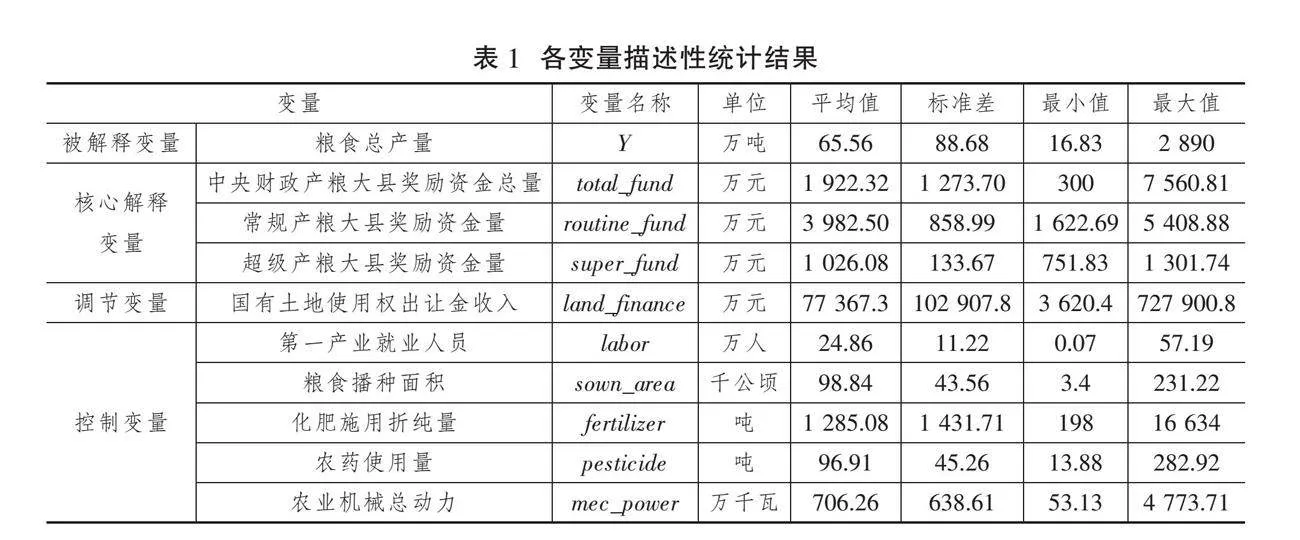

本文选取如下研究所需变量:一是被解释变量。选取样本产粮大县历年粮食总产量(Y)为被解释变量,用以衡量各产粮大县粮食生产水平。二是核心解释变量。分别选取各样本产粮大县历年所获得的中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)、常规产粮大县奖励资金量(routine_fund)、超级产粮大县奖励资金量(super_fund)为核心解释变量,用以表示产粮大县奖励政策实施情况。三是调节变量。考虑到狭义上的土地财政收入为地方政府通过招拍挂等方式获取的国有土地使用权出让金收入,且该项收入为土地财政领域学界普遍关注的研究范畴[26],结合县域数据可获性,借鉴刘朝阳和柳小慧[27]、刘佳和彭佳[28]等的研究成果,选取各样本县政府性基金决算收入中的国有土地使用权出让金收入(land_finance)作为调节变量衡量县域土地财政发展水平。四是控制变量。借鉴国内外学界多数研究成果及粮食生产的长期实践,选取第一产业就业人员量(labor)、粮食播种面积(sown_area)、化肥施用折纯量(fertilizer)、农药使用量(pesticide)以及农业机械总动力(mec_power)为影响县域粮食生产的主要控制变量,且由于上述控制变量均为粮食生产的重要要素投入,因而预期各主要控制变量对县域粮食生产均产生显著正向影响。此外,为消除通货膨胀可能带来的影响,增强各价值变量数据的可比性,上述核心解释变量与调节变量均通过农业生产资料价格总指数(2005=100)予以平减。各变量描述性统计如表1(下页)所示。

在数据来源方面,2005—2020年样本县常规产粮大县奖励资金量(routine_fund)、超级产粮大县奖励资金量(super_fund)数据由河南省财政厅提供,中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)由上述两类奖励资金加总而得;调节变量国有土地使用权出让金收入(land_finance)数据主要通过检索各样本县财政预决算公开平台与公共资源交易中心历年国有土地使用权出让成交公告整理而得;此外,被解释变量、控制变量数据主要来自《河南统计年鉴》(2006—2021),少量缺失数据通过检索各地市年鉴、县域国民经济和社会发展统计公报或运用插值法等方式予以补充。

(三)模型构建

基于学术界既有研究成果与县域粮食生产实际,本文构建2005—2020年河南省所辖70个产粮大县的县域面板数据模型,实证评估产粮大县奖励政策影响县域粮食生产的总体效应,以验证研究假设1,基准回归模型如下:

Yit=β0+β1total_fundit+∑γjcontrolit+μi+εit(1)

为比较常规产粮大县奖励资金和超级产粮大县奖励资金对县域粮食生产的异质性影响,以验证研究假设2,构建如下面板数据模型:

Yit=β0+β1routine_fundit+β2super_fundit+∑γjcontrolit+μi+εit(2)

进一步地,为估计产粮大县奖励政策影响县域粮食生产的县域自有财力异质性和行政区划异质性,借鉴连玉君和廖俊平[29]的研究成果,在基准回归模型基础上采用分组回归方法,并结合费舍尔组合检验比较组间系数差异。此外,为验证县级政府土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中是否存在调节效应,构建如下调节效应模型:

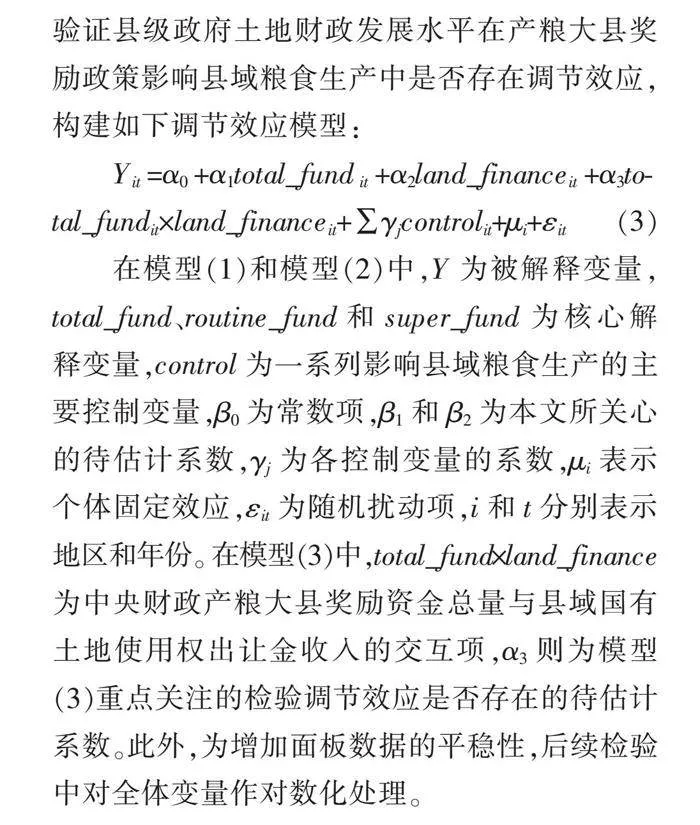

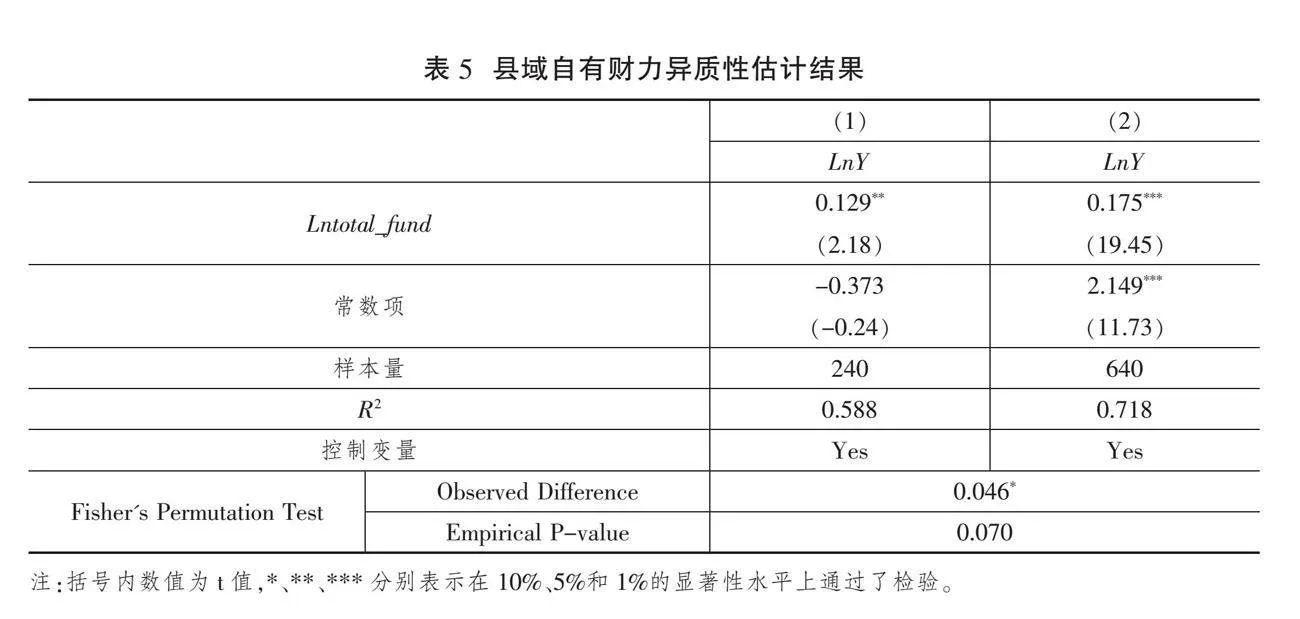

Yit=α0+α1total_fundit+α2land_financeit+α3total_fundit×land_financeit+∑γjcontrolit+μi+εit(3)

在模型(1)和模型(2)中,Y为被解释变量,total_fund、routine_fund和super_fund为核心解释变量,control为一系列影响县域粮食生产的主要控制变量,β0为常数项,β1和β2为本文所关心的待估计系数,γj为各控制变量的系数,μi表示个体固定效应,εit为随机扰动项,i和t分别表示地区和年份。在模型(3)中,total_fund×land_finance为中央财政产粮大县奖励资金总量与县域国有土地使用权出让金收入的交互项,α3则为模型(3)重点关注的检验调节效应是否存在的待估计系数。此外,为增加面板数据的平稳性,后续检验中对全体变量作对数化处理。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

为评估产粮大县奖励政策对县域粮食生产的总体性影响,本文分别采用混合效应模型、随机效应模型、固定效应模型进行回归。如表2(下页)所示,列(1)(2)、列(3)(4)和列(5)(6)分别报告了不加控制变量与加入控制变量的混合效应、随机效应、固定效应的模型回归结果。LM检验中,检验结果为361.93,在1%的显著性水平上通过检验,表明随机效应优于混合效应;Hausman检验中,检验结果为221.98,并在1%的显著性水平上通过了检验,表明固定效应优于随机效应模型,故本文采用面板固定效应回归。

根据表2列(6)固定效应回归结果,基准回归模型(1)中核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)的系数为0.169,且在1%的显著性水平上通过了检验,表明产粮大县奖励政策可显著促进县域粮食生产,即中央财政产粮大县奖励资金每增加1%,产粮大县粮食产量将增加0.169%,存在较为显著的“激励效应”,研究假设1得到验证。

在控制变量方面,粮食播种面积(sown_area)、化肥施用折纯量(fertilizer)及农业机械总动力(mec_power)均显著促进了县域粮食生产,但第一产业就业人员量(labor)、农药使用量(pesticide)对县域粮食生产的影响并不显著。可能的原因在于:一方面,尽管近年来我国农业劳动力存在外流现象,但粮食生产仍存在着“过密化”和“内卷化”问题[30],且伴随粮食规模化经营和耕种收综合机械化率的提升,增加第一产业劳动力并不会带来显著的粮食增产效应;另一方面,受农药成本价格上升、绿色生产经营理念逐步普及与国家化肥、农药减量增效活动推进的影响,粮食生产中农药使用量逐步减少,粮食丰产增产主要源于农药使用效率的提升而非投入量的增加[31]。

(二)内生性讨论

考虑到县域粮食生产对产粮大县奖励政策存在潜在的反向因果干扰和基准回归模型中可能存在的遗漏变量问题,借鉴陈云松[32]、李真和苏春红[33]、田雅群等[34]的研究成果,采用工具变量法进行两阶段最小二乘回归处理内生性问题。具体而言,选择核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量的滞后二期作为工具变量(IV)。一方面,受产粮大县奖励条件、县级政府持续获取产粮大县奖励内生动力等因素影响,滞后二期的中央财政产粮大县奖励资金总量与当期中央财政产粮大县奖励资金总量显著相关,故而满足相关性假设;另一方面,将中央财政产粮大县奖励资金总量滞后二期后,可削弱滞后二期的中央财政产粮大县奖励资金总量对当期县域粮食生产的影响,且当期中央财政产粮大县奖励资金总量为县域粮食生产的主要影响因素,所选工具变量对当期县域粮食生产影响较小,在一定程度上符合外生性假定。进一步的内生性检验结果如表3(下页)所示。在第一阶段回归中,工具变量(IV)在1%的水平上显著为正,印证了工具变量的相关性假设;在第二阶段回归中,Kleibergen-Paap rk LM统计量在1%的水平上显著,Cragg-Donald Wald F统计量大于临界值,表明该工具变量通过了不可识别检验和弱工具变量检验。同时,中央财政产粮大县奖励资金总量变量系数显著为正,与前文估计结果一致,表明产粮大县奖励政策可显著促进县域粮食生产。

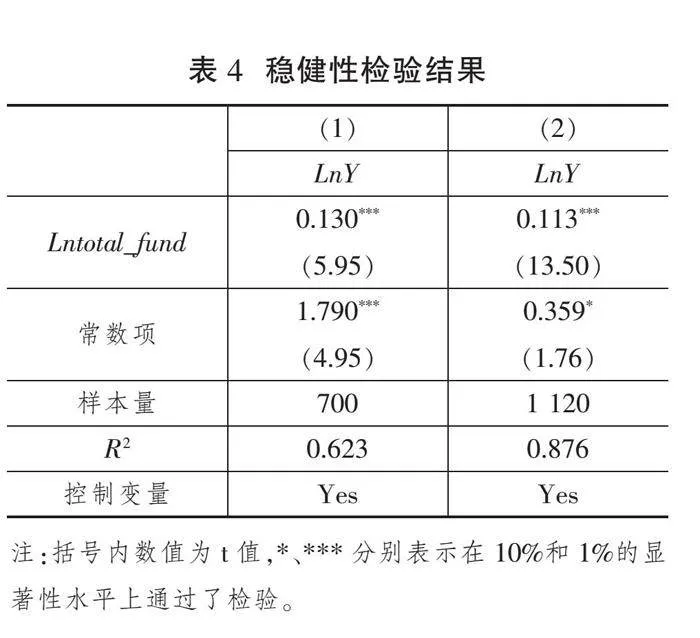

(三)稳健性检验

1.调整样本期

为进一步验证基准回归结果的稳健性,结合产粮大县奖励政策调整完善的主要时间节点①,将样本期2005—2020年调整为2005—2014年,继而检验样本期调整后产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响是否与样本期调整前相一致,回归结果如表4列(1)所示。结果显示,核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)的系数为0.130,且在1%的显著性水平上通过了检验,表明样本期调整后产粮大县奖励政策仍可显著促进县域粮食生产,即中央财政产粮大县奖励资金每增加1%,产粮大县粮食产量将增加0.130%,同样存在较为显著的“激励效应”,该结论与基准回归结果一致。

2.缩尾处理

考虑到极端值对研究结果可能造成的影响,这里运用缩尾处理方式对异常值进行处置,继而进行稳健性检验。具体而言,本文对全体变量均进行5%的双边缩尾处理,进而检验产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响,回归结果如表4列(2)所示。可以发现,核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)的系数为0.113,在1%的显著性水平上显著为正,即产粮大县奖励政策对县域粮食生产具有显著的促进作用,中央财政产粮大县奖励资金每增加1%,产粮大县粮食产量将增加0.113%,从而进一步验证了基准回归结果的稳健性。

3.分样本回归法

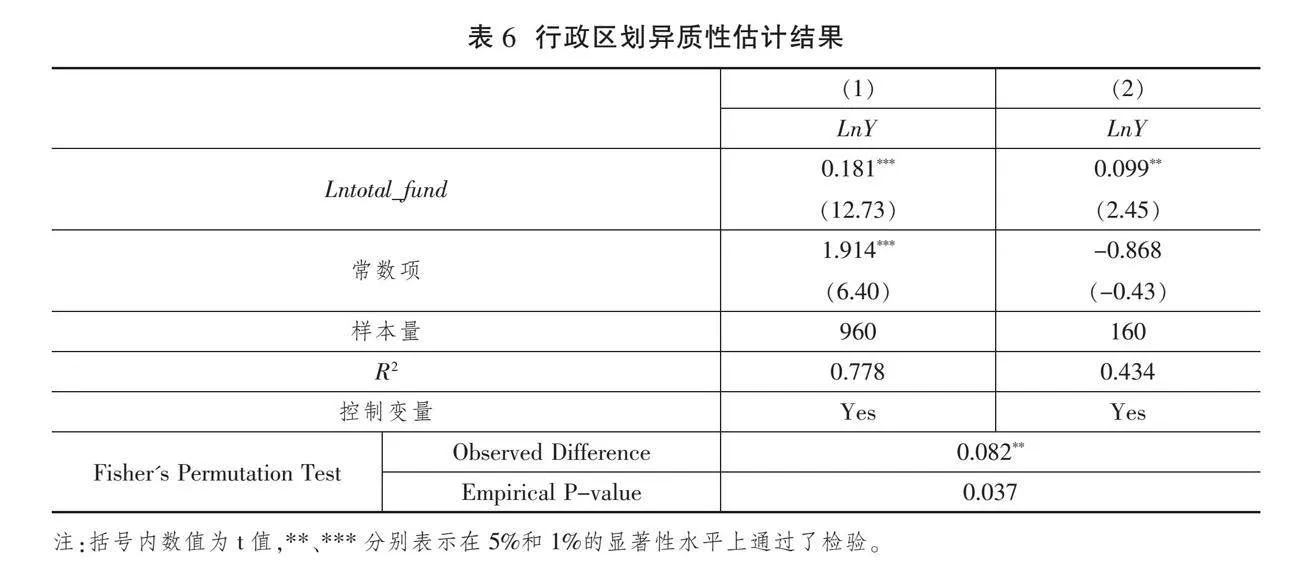

由于不同样本对所得结果具有不同的敏感性,故运用分样本回归法将样本县划分为高财力县域与低财力县域、“县”与“县级市”子样本组并予以检验,结果如表5(下页)、表6(下页)所示。根据表5、表6中的回归结果,无论是何种分组,核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)均在1%或5%的显著性水平上促进县域粮食生产,也即产粮大县奖励政策仍可显著促进县域粮食生产,基准回归结果的稳健性得到更为有效的验证。

五、进一步分析

(一)异质性估计

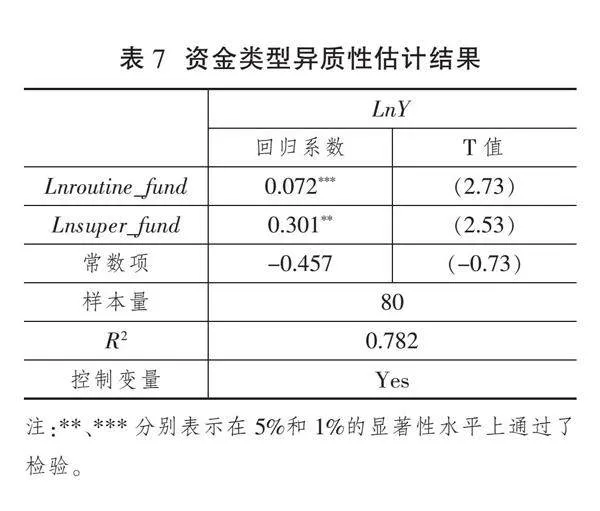

1.资金类型异质性估计结果分析

为比较常规产粮大县奖励资金和超级产粮大县奖励资金之于县域粮食生产的差异化影响,从70个样本县中选取2011—2020年连续获得上述两类奖励资金的产粮大县进行资金类型异质性检验,回归结果如表7(下页)所示。不难发现,常规产粮大县奖励资金量(routine_fund)、超级产粮大县奖励资金量(super_fund)的系数均为正,且分别在1%、5%的显著性水平上通过检验。同时,超级产粮大县奖励资金量(super_fund)的系数为0.301,大于常规产粮大县奖励资金量(routine_fund)的系数0.072,即超级产粮大县奖励资金对县域粮食生产的促进作用更强,研究假设2得到验证。

2.县域自有财力异质性估计结果分析

为检验产粮大县奖励政策对高财力县域和低财力县域粮食生产的差异化影响,选取各县人均一般公共预算收入作为衡量县级政府自有财力的指标,继而以2005—2020年70个样本县历年人均一般公共预算收入为标准,将连续16年县域人均一般公共预算收入高于该标准的县划为高财力县域,低于该标准的县则划为低财力县域,继而得到符合条件的15个高财力县和40个低财力县,相应的回归结果如表5所示。其中,列(1)、列(2)分别为产粮大县中高财力县域和低财力县域的回归结果,核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)的系数均为正,且分别在5%、1%显著性水平上通过了检验。进一步地,从费舍尔组合检验结果来看,经验P值为0.070,并在10%的显著性水平上通过检验,即县域自有财力分组回归的组间系数存在显著差异。换言之,相较于产粮大县中的高财力县域,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在低财力县域中更为有效(0.175>0.129),研究假设3得到验证。

3.行政区划异质性估计结果分析

为比较产粮大县奖励政策对“县”和“县级市”粮食生产的差异化影响,依据行政区划类型将2005—2020年河南省70个样本产粮大县划分为“县”和“县级市”两个子样本组进行回归分析,检验结果如表6所示。其中,列(1)、列(2)分别报告了产粮大县奖励政策对“县”“县级市”粮食生产的影响,核心解释变量中央财政产粮大县奖励资金总量(total_fund)的系数均为正,且分别在1%和5%的显著性水平上通过了检验。同时,费舍尔组合检验结果显示经验P值为0.037,且在5%的显著性水平上通过了检验,表明按照行政区划分组的组间系数存在显著差异,即相较于“县级市”,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用在“县”中更为有效(0.181>0.099),研究假设4得到验证。

(二)调节效应估计

为考察县级政府土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中的调节效应,基于调节变量国有土地使用权出让金收入(land_finance)数据可获性的考量,从河南省70个样本产粮大县中选择2016—2020年28个子样本县并构建县域面板数据对模型(3)进行检验,回归结果如表8列(1)、列(2)所示。列(1)、列(2)分别展示了模型(3)中未添加、添加调节变量国有土地使用权出让金收入(land_finance)及其与中央财政产粮大县奖励总量(total_fund)交互项(total_fund×land_finance)的回归结果,中央财政产粮大县奖励总量(total_fund)均在1%的显著性水平上正向促进县域粮食生产。同时,列(2)回归结果显示,中央财政产粮大县奖励总量(total_fund)与县域国有土地使用权出让金收入(land_finance)的交互项系数为-0.009,且在5%的显著性水平上通过了检验,这表明土地财政发展水平在产粮大县奖励政策影响县域粮食生产中存在反向调节效应,即伴随县域土地财政发展水平的提升,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用逐步减弱,研究假设5得到验证。

六、研究结论与政策建议

本文在剖析产粮大县奖励政策影响县域粮食生产作用机理的基础上,构建2005—2020年河南省70个产粮大县的县域面板数据模型,从多元视角实证评估产粮大县奖励政策对县域粮食生产的影响,根据检验结果可得到以下研究结论:第一,就总体效应而言,产粮大县奖励政策可显著促进县域粮食生产,存在“激励效应”,且经稳健性检验后该结论依然成立。第二,在资金类型、县域自有财力、行政区划异质性检验中,产粮大县奖励政策均可显著促进县域粮食生产,且超级产粮大县奖励资金对县域粮食生产的促进作用强于常规产粮大县奖励资金,低财力县域产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用强于高财力县域,“县”一级行政区划中产粮大县奖励政策对粮食生产的促进作用强于“县级市”。第三,就调节效应而言,土地财政发展水平对产粮大县奖励政策影响县域粮食生产起到反向调节作用,即伴随县域土地财政发展水平的提升,产粮大县奖励政策对县域粮食生产的促进作用逐步减弱。

基于上述研究结论,为进一步提升产粮大县发展县域粮食生产的积极性、提高中央财政产粮大县奖励资金使用效益,提出如下政策建议:

第一,科学确定中央财政产粮大县奖励资金规模,稳定实施产粮大县奖励政策。一方面,应在科学测度产粮大县因发展粮食生产而引致利益流失规模的基础上,对标各省份人均一般公共预算收入水平,结合物价水平整体变化情况,合理确定、动态调整中央财政产粮大县奖励资金规模,确保产粮大县对奖励资金既有“好感”又“敏感”;另一方面,稳定实施中央财政产粮大县奖励政策,巩固产粮大县发展县域粮食生产的利益补偿预期,持续提升产粮大县重农抓粮积极性。

第二,系统优化产粮大县奖励政策的奖励资金分配结构,充分释放奖励政策的粮食促产效应。具体包括:一是加大超级产粮大县奖励资金规模,释放超级产粮大县奖励资金之于县域粮食生产的直接性、高效性驱动作用;二是将常规产粮大县奖励资金与省级财力相挂钩调整为与县级财力相挂钩,根据不同产粮大县自有财力情况制定差异化奖励系数,注重对财政弱县的精准激励;三是适当增加对产粮大县中“县”的倾向性奖励,发挥“县”在组织发展县域粮食生产中的带动性作用;四是在县域一般公共预算收入水平相对偏低的前提下,增加对土地财政发展水平较低县域的奖励资金扶持力度。

第三,注重开展产粮大县奖励资金绩效评估,努力提升奖励资金使用效益。近年来,我国财政收入增速整体放缓,且地方政府尤其是县级政府面临较为显著的财政收支矛盾,故而应强化对产粮大县奖励资金的绩效评估。具体而言,可适当增加绩效评估在产粮大县奖励资金分配中的指标权重。同时,严格开展产粮大县奖励资金全流程绩效评估工作,对绩效评估结果为“优秀”或“不合格”的县域,应在次年产粮大县奖励资金分配中追加奖励或不予奖励,绩效评估不合格者还应追究辖区官员主体性责任,切实促进产粮大县对奖励资金的高效使用。 [Reform]

参考文献

[1]高鸣,魏佳朔.加快建设国家粮食安全产业带:发展定位与战略构想[J].中国农村经济,2021(11):16-34.

[2]赵和楠,侯石安.产粮大县奖励政策促进了县域粮食生产吗?——来自河南县域面板数据的证据[J].地方财政研究,2021(11):75-85.

[3]费佐兰,王有国,郭翔宇.产粮大县奖励政策实施的效果评价——以黑龙江省为例[J].农村经济,2016(5):35-41.

[4]郑兆峰,宋洪远.健全粮食主产区利益补偿机制:现实基础、困难挑战与政策优化[J].农业现代化研究,2023(2):214-221.

[5]魏后凯,王业强.中央支持粮食主产区发展的理论基础与政策导向[J].经济学动态,2012(11):49-55.

[6]刘慧.筑牢产粮大县民生基底[N].经济日报,2023-11-30(005).

[7]习近平.在会见全国优秀县委书记时的讲话[J].求是,2015(17):3-4.

[8]彭炎辉.产粮大县利益补偿的理论和实际标准[J].农业部管理干部学院学报,2016(2):27-32.

[9]梁謇,王要武.粮食生产利益补偿机制系统检视与完善对策——以黑龙江为例[J].黑龙江社会科学,2015(3):70-75.

[10]陈祥云,李荣耀,赵劲松.我国粮食安全政策:演进轨迹、内在逻辑与战略取向[J].经济学家,2020(10):117-128.

[11]贾贵浩.城镇化背景下粮食主产区利益动态补偿问题研究[J].宏观经济研究,2013(12):20-25.

[12]乔鹏程.我国粮食主产区利益补偿政策研究[J].河南社会科学,2014(6):81-84.

[13]郑涌.完善转移支付制度 推进主体功能区建设[J].财政研究,2011(10):51-53.

[14]伍骏骞,张星民.粮食生产激励能促进农民增收和县域经济发展吗?——基于产粮大县奖励政策的准自然实验[J].财经研究,2023(1):124-138.

[15]吴玲,刘腾谣.粮食主产区实施利益补偿的价值判断与政策导向[J].中国农业资源与区划,2017(7):1-9.

[16]刘金荣.关于提高粮食主产区重农抓粮积极性的对策思考[J].湖北社会科学,2012(4):46-49.

[17]戴化勇,陈金波.新形势下粮食产销协作模式与机制研究[J].农业经济问题,2021(2):135-144.

[18]辛翔飞,张怡,王济民.中国产粮大县的利益补偿——基于粮食生产和县域财政收入的视角[J].技术经济,2016(1):83-87.

[19]赵和楠,侯石安.新中国70年粮食安全财政保障政策变迁与取向观察[J].改革,2019(11):15-24.

[20]普蓂喆,钟钰.当前我国粮食支持政策改革研究[J].理论学刊,2021(6):88-99.

[21]石磊,王奎泉,朱悦.央地关系、转移支付与保基层运转[J].财经论丛,2022(1):36-45.

[22]曾明.财政转移支付的激励效应:地方政府为什么支持粮食生产?——基于粮食主产区JS县的调研[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015(3):60-68.

[23]任超然,曾益.转移支付纵向分配结构的财力均等化效应研究:基于省内县际差异的视角[J].中央财经大学学报,2016(8):15-24.

[24]吕冰洋.国家能力与中国特色转移支付制度创新[J].经济社会体制比较,2021(6):29-38.

[25]吴金群,等.尺度重组与地域重构——中国城市行政区划调整40年[M].上海:上海交通大学出版社,2018:234-235.

[26]李明月,张顺瑶,李艳.预算绩效管理视野的土地财政收入绩效评价[J].中国行政管理,2019(3):126-132.

[27]刘朝阳,柳小慧.土地财政的货币效应:理论机制、经验证据与政策含义——基于地级市面板数据的PVAR模型分析[J].财政研究,2021(11):45-58.

[28]刘佳,彭佳.土地约谈抑制地方政府土地财政吗?——基于双重差分法的实证分析[J].中国土地科学,2022(7):34-42.

[29]连玉君,廖俊平.如何检验分组回归后的组间系数差异?[J].郑州航空工业管理学院学报,2017(6):97-109.

[30]程名望,黄甜甜,刘雅娟.农村劳动力外流对粮食生产的影响:来自中国的证据[J].中国农村观察,2015(6):15-21.

[31]赵和楠,侯石安.乡村振兴战略下土地治理投入对粮食生产的影响——“藏粮于地”“藏粮于技”一体推进的经验证据[J].贵州社会科学,2021(5):153-160.

[32]陈云松.逻辑、想象和诠释:工具变量在社会科学因果推断中的应用[J].社会学研究,2012(6):192-216.

[33]李真,苏春红.财政纵向失衡对地方政府治理能力的影响:理论分析与实证检验[J].财政研究,2023(5):71-83.

[34]田雅群,何广文,范亚辰,等.“省直管县”财政体制改革有利于打赢蓝天保卫战吗——基于县域空气质量的研究[J].中国农村经济,2023(3):101-119.

The Impact of the Major Grain-Producing Counties Reward Policy on County Grain Production: Effective Motivation or Limited Welfare

ZHAO He-nan LIU Yu-shi LI Zhi-hui

Abstract: Based on the county panel data model of 70 major grain-producing counties in Henan province, this paper evaluates the impact of the major grain-producing counties reward policy on county grain production from a multidimensional perspective. The findings show that in terms of the overall effect, the impact of the major grain-producing counties reward policy can significantly promote county grain production, that is, there is an "incentive effect", and the conclusion still holds after the robustness test. This paper pays attention to tests of heterogeneity, which include the type of funds, county-owned financial resources, and administrative divisions. The impact of the major grain-producing counties reward policy can significantly promote county grain production. The super grain-producing counties incentive funds for county food production is better than the regular grain-producing counties. The promotion effect of incentive policy of super grain-producing counties is stronger than that of high financial counties. Incentive policy for super grain-producing counties in low-financial-capacity counties has a stronger effect on the promotion of food production in counties than in high-financial-capacity counties. In the administrative division of "county" level, the incentive policy of large food-producing counties has a stronger role in promoting food production than "county-level cities". In terms of the regulatory effect, the level of land finance development has a reverse regulatory effect in the incentive policy for super grain-producing counties affecting food production in counties. As a result, the following policy suggestions can be obtained: firstly, scientifically determine the scale of the central government's reward funds for grain producing counties, and stably implement the reward policies for grain producing counties; the second is to optimize the allocation structure of reward funds for reward policies in major grain producing counties; thirdly, we will focus on conducting performance evaluations of reward funds for major grain producing counties.

Key words: major grain-producing county; incentive policy; transfer payment; grain production