中国经济体制改革的逻辑演化及深化方向

摘 要:改革开放以来,以资源配置市场化为主线,中国经济体制改革经历了五个阶段,形成特色鲜明的改革路径,取得举世瞩目的改革成就。聚焦“为何改、为谁改、谁来改、改什么、怎样改”等核心问题,在破解社会主要矛盾、坚持“以人民为中心”的价值取向、加强对改革的组织领导、优化所有制结构、深化市场化改革等领域呈现清晰的理论逻辑。在所有制“公有+非公”共存共荣、经济运行“政府+市场”互补互促、宏观管理“长短”“供求”协同联动、分配方式“按劳+按要素”并存并举、改革方式“试点+系统”协同推进等方面,形成核心理念与标识性概念,拓展了经济体制改革理论内涵,形成中国自主的经济体制改革知识体系基础。深化经济体制改革要锚定“构建高水平社会主义市场经济体制”目标,围绕“市场在资源配置中起决定性作用”和“更好发挥政府作用”这一核心,从技术进步、禀赋改善、制度效能三大维度纵深推进,加快构建符合中国式现代化发展要求的制度体系。

关键词:经济体制改革;市场化;现代化;改革逻辑

中图分类号:F121 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)06-0040-18

社会主义的根本任务是解放和发展生产力。只有通过持续改革,主动调整生产关系,才能适应生产力变革要求,不断解放和发展生产力,进而持续巩固和提升社会主义生产关系的先进性。改革开放以来,我们党坚持以经济建设为中心,遵循客观经济规律,掌握发展主动,持续深化改革开放,逐步建立起符合中国国情的社会主义市场经济体制。

当前,世界乱象纷呈乱局持续,外部环境不稳定不确定加剧,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的任务艰巨繁重。进入新时代,中国从渐进式增量改革转向全面深化改革,形成全面发力、纵深推进、多点突破、整体协同、系统升级的改革格局,基本确立了各领域基础性制度框架。高质量发展是新时代的硬道理,经济高质量发展是全面高质量发展的物质基础和前提条件,构建符合中国式现代化要求的经济体制尤为重要。必须进一步全面深化改革,构建高质量市场经济制度,以推动质量变革、效率变革和动力变革,持续增强可持续发展动力,确保实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

一、中国经济体制改革历程与特征

1978年以来,中国开启了市场化改革进程。在市场部门引入、市场主体增加、市场力量成长、市场半径扩展、市场联系加强、市场逻辑强化、市场机制确立和市场制度完善过程中,中国经济体制改革经历了五个阶段,展现出从自下而上自发性增量型试点式改革到自上而下设计性系统化协同型改革的逻辑演变过程,呈现出局部试点渐进—全面纵深推进—非经济领域协同共进的改革实践轨迹。

(一)经济体制改革的五个阶段:资源配置方式演变视角

从高度集中到试点分权,从计划管制到市场配置,从市场配置资源的基础性作用到决定性作用,从政府管制到更好发挥政府作用,从计划经济到有计划的商品经济再到社会主义市场经济,聚焦计划与市场、政府与市场的核心关系,围绕资源配置主体、方式、范围、程度演变,中国经济体制改革大致可分为五个阶段。

1.计划经济体制破冰期(1978—1984年):从计划集中集权到向基层放权分权

1978年12月13日,在中央工作会议闭幕会上,邓小平同志作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话,指出“如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”[1]。聚焦发展生产力这个根本任务,党的十一届三中全会作出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,提出要“改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑”[2],在计划经济边缘地区,允许地方先行试验,开启了经济体制改革序幕。这一阶段的改革从农村实施家庭联产承包责任制开始,调动起了农民生产积极性。为解决农村富余劳动力问题,又出台了一系列举措支持农村副业发展,乡镇企业异军突起。一定程度上,农村改革就是新生市场主体、新扩市场空间、新增市场交易的市场发育发展过程。借鉴农村家庭联产承包责任制改革的成功经验,城市开展了扩大国有企业自主权试点。1980年试办“经济特区”后,又赋予四个特区更多对外经济活动和经济管理体制试验自主权。财政体制也实行了“分级包干”“分灶吃饭”改革,扩大了地方财权,为地方注入活力,调动起地方发展经济的积极性。1982年党的十二大提出了“计划经济为主,市场调节为辅”方针,相较于将社会主义经济等同于指令性计划经济的传统观念,实现了历史性飞跃。这一时期,资源配置总体上仍以计划方式为主,但通过对高度集中“权力”的放权分权改革,激发并增强了基层、地方和企业的活力。

2.商品经济体制建设期(1984—1992年):计划与市场结合的有计划商品经济

1984年,党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,确定社会主义经济“是以公有制为基础的有计划的商品经济”,将商品经济作为社会主义经济运行的基础框架,改革思路出现重大突破。商品经济虽仍局限于“计划经济”框架,但“有计划的商品经济”提法突破了计划经济思想禁锢。1987年,党的十三大指出,“社会主义有计划商品经济体制,应该是计划与市场内在统一的体制”。明确以公有制为主体发展有计划的商品经济,强调计划与市场有机结合,形成“国家调整市场,市场引导企业”的经济运行机制。这一时期,加快了以城市为重点的经济体制改革,改革中心环节是搞活国有企业,创新实施承包制、租赁制等经营方式,探索所有权与经营权两权分离。通过“调、放、管”结合,理顺商品和服务比价关系,实行财政包干制。这一时期的改革,在计划配置资源基础上引入市场力量,尝试建设计划与市场相结合的经济体制。

3.市场经济体制初建期(1992—2003年):发挥市场资源配置的基础性作用

南方谈话和党的十四大召开,标志着改革开放和社会主义现代化建设事业进入新发展阶段。邓小平同志指出,“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场”,“计划和市场都是经济手段”[3],摒弃了将计划等同于社会主义和将市场等同于资本主义的机械对立观念。党的十四大明确了社会主义市场经济体制改革目标,党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,确定了“整体推进、重点突破”的改革方略,进一步明确了经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,形成社会主义市场经济体制基本结构,包括现代企业制度、市场体系、宏观调控体系、分配制度和社会保障制度“五大支柱”,对中国经济体制改革具有里程碑意义。1994年又系统改革了财税、金融、外汇、投融资等体制。1997年党的十五大确定了“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是中国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”。2001年12月加入世界贸易组织后,中国对外开放进入新阶段,快速融入国际市场,深度嵌入世界经济体系。这一时期明确了市场对资源配置的基础性作用,取消了生产资料价格双轨制,确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,初步建立起社会主义市场经济体制,基本形成对外开放体系与格局。

4.市场经济体制扩展期(2003—2012年):拓展市场基础性配置资源的范围

2003年,党的十六届三中全会提出经济体制改革重点是完善社会主义市场经济,建设统一开放竞争有序的现代市场体系,更大程度发挥市场在资源配置中的基础性作用,为全面建设小康社会提供体制保障。此后十年,围绕现代产权制度、金融体制、财税体制等方面系统推进改革,深化了农村税费改革,取消了农业税、牧业税、特产税;为鼓励个体、私营等非公有制经济发展,清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策,放宽非公有制经济的市场准入;进一步健全公共财政体制;推进国有商业银行股份制改革,实行有管理的浮动汇率制度;积极发展土地、劳动力、技术、产权、资本等要素市场,推动要素价格市场化改革,推进市场对内对外开放。这一时期,中国跃升为世界第二大经济体,市场力量进一步壮大,市场发挥资源配置基础性作用的层次更加丰富、范围不断拓展。同时,经济快速发展累积的社会、环境等问题日益凸显,迫切需要通过顶层设计、全面深化、系统协同改革,解决经济发展造成的负外部性问题。

5.市场经济体制完善期(2012年至今):市场决定性配置资源与改革拓深

党的十八大将市场在资源配置中所起的作用由“基础性”改为“决定性”,极大提高了市场地位,强调建设现代化市场体系、深化财税体制改革、建设开放型经济,改革进入新的阶段。2013年党的十八届三中全会开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代,明确提出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”[4],改革出现系统性、协同化、集成型转向,开创了划时代改革新局面。作为经济发展和经济工作的主线,2015年中央提出加强供给侧结构性改革。2019年,党的十九届四中全会作出了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,对我们党已经明确的根本制度、基本制度、重要制度作出新概括,部署推动中国特色社会主义制度和国家治理体系更加完善、不断发展。经济体制改革全面纵深推进,持续推进以“三去一降一补”为核心的供给侧结构性改革。2020年出台《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》后,同年发布的《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》成为新时代构建更加系统完备、更加成熟定型高水平社会主义市场经济体制的纲领性文件。2022年中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,部署加快建设全国统一大市场,全面推动市场由大到强转变,支撑建设高标准市场体系和构建高水平社会主义市场经济体制。与此同时,改革扩展到政治、文化、社会、生态文明以及国防和军队改革、党的建设等领域,实施“走出去”战略和共建“一带一路”进一步提升了对外开放水平。总体而言,为了解决长期快速增长积累的深层次问题,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局,将全面深化改革纳入“四个全面”战略布局,对全面深化改革作出顶层设计,聚焦重要领域和关键环节,推动改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化,各领域基础性制度框架基本建立[5],许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构,解决了许多长期想解决但未能解决的难题,各方面制度更加成熟定型,制度体系更加系统完备、科学规范、运行有效。

(二)经济体制改革的实践路径:内生演化的自主改革

1978年以来的经济体制改革,立足实际、源于实践、符合国情、以我为主、有序推进的内生演化特征鲜明。改革总体表现为引入市场、培育市场、引导市场、扩展市场、深化市场、完善市场的实践过程,市场化改革的逻辑主线和基本方向逐渐清晰,体现了我们党对市场规律认识的日渐深化和领导经济体制改革能力的日益增强。坚持问题导向和目标导向,着力解决社会主要矛盾,改革从被动转为主动,从跟上时代转为引领时代,从以经济建设为中心转为以人民为中心,从侧重破除体制弊端到注重发挥制度优势转变[6],形成特色鲜明的中国改革路径。

1.从农村到城市:自传统部门到现代部门延伸

中国改革的标志性事件,是探索农村家庭联产承包责任制。基于传统农业大国国情,先从占主导地位的农业生产力出发,通过变革农业生产关系,解放和发展农业生产力,成为改变社会生产力整体落后状态的突破口。农村家庭联产承包责任制这一制度创新,成为中国最早的供给侧制度供给[7]。农村改革释放出农民空前高涨的热情,农产品连年丰收,剩余农产品急需销售市场[8]。农村改革效应“外溢”要求城市开放农产品市场,农村市场发展亟须扩展市场交易空间。但计划经济体制下的城市,国企生产经营活动受行政指令限制,难以满足商品经济发展需求[9]。1984年党的十二届三中全会明确建立公有制基础上有计划的社会主义商品经济后,逐渐缩小指令性计划,扩大指导性计划和市场调节,改革重点从农村转向城市。

2.从局部先行到整体推进:先试点突破后复制推广

变革阻碍生产力发展的生产关系,试点式试验型改革是可行的现实路径。考虑固有观念、初始条件、利益格局、经验依赖、制度惯性等多方面因素,打破高度集中的计划经济体制,稳妥有序的改革只能从局部试点突破,通过“投石问路”“摸规律”“摸着石头过河”,探索“制度楔子”式改革[10]。无论是农村实施的“家庭联产承包责任制”,还是东南沿海设立经济特区,在坚持根本方向和基本原则的基础上,改革均从局部边缘地区启动,通过试点试验甚至开放式“试错”积累经验,将成功实践经验总结提升为中央政策和国家制度,然后复制推广至全国,以局部试点成功“突围”和“突破”稳妥推动改革“全面深化”。实际上,开放发展也是由南到北、自东往西、从外而内梯级推进的,逐步形成“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—沿江和内陆开放城市—沿边开放城市—内地—自贸区(港)”的开放空间格局。从以开放倒逼改革到持续扩大开放,到稳步推进制度型开放,构建开放型经济新体制,形成“深改革”“大开放”互动互促的改革发展新格局。

3.从增量改革到存量改革:兼顾稳定的改革发展

总体而言,中国市场经济是在计划经济体制外“长出”的“新经济”,以增量突破和边际演进方式推进[11]。“增量型”“变通性”的改革探索方式,突破了固有利益阻力和存量制约因素,形成体制内外主体并存、稳定的体制内部门和有活力的体制外新增长点同时发展、计划经济和市场经济“双轨制”并行、传统与现代部门“二元”共存的格局,体现了特定历史阶段兼顾安全稳定、有序推进改革发展的战略智慧。渐进式改革催生的市场力量发展,通过“涓滴”效应,向存量体制渗透扩散[12],为建设社会主义市场经济体制创造了条件。增量改革有效控制了改革风险,减少了制度摩擦,降低了改革成本,使改革得以有序顺利推进。作为增量改革的主要产物,民营经济经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程,是中国经济发展最大的市场“增量”[13],迅猛发展的市场力量“倒逼”加快计划经济体制改革。随着改革日益深入,增量改革的“边际”效益递减,客观上要求系统深入改革存量部门、传统领域、硬骨头环节和深水区,推动改革从增量突破转向存量突围,提升制度整体效能。

4.从单域突围到系统深化:纵深改革的总体突破

改革自农村、特定经济领域单域突围、单兵突破“破冰”,逐渐扩展至经济全领域,经济体制改革全面纵深推进、维度日益丰富扩展的路径转变十分清晰。新时代以来,遵循整体推进、重点突破、协同配合原则,在完善和发展社会主义市场经济体制的同时,改革朝着经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”全面纵深推进。改革面临的外部环境更加严峻、涉及问题更多、领域更广、矛盾更深、利益关系更复杂,改革的内外“硬”约束条件更多,注重突出经济体制改革牵引作用,强调“协同”“配合”,增强各领域各层面各环节关联性、集成度和协同力。作为持续性系统工程,未来深化改革更要把握战略主动,更加注重顶层设计、全局谋划、重点突破、精准实施和协同推进。

5.从基层创新到顶层设计:改革推进的组织变革

总体而言,党的十八大之前的改革,自下而上自发探索、地方自主创新和“试水”试验改革特征较为明显。新时代以来,我们党在进一步把握社会主义现代化建设规律的基础上,坚持党对改革的全面领导,进一步把牢改革发展的战略主动权,明确“顶层设计和地方试验的边界”[14],自上而下与自下而上“上下互动”“双向改革”的交织推进,成为持续改革的方法论,也是改革实践的有效运行机制。一方面,中央加强了对改革的组织领导,加大了顶层设计和统筹力度,系统构建起社会主义市场经济体制的“四梁八柱”。重大改革由中央统筹推动,指导地方基层在中央确定框架下和法治轨道上推进。另一方面,发挥基层创新性创造性,持续通过“先行示范区”“实验区”“示范区”“特区”等改革载体,以及大量创新平台与改革试点项目“先行改革”“攻坚改革”“突破改革”,各层各类改革平台与改革载体日益体系化、丰富化,改革实践经验及时总结后复制推广至全国,改革效率持续提升。此外,新时代以来自由贸易试验区改革、深圳综合改革试点、上海浦东新区综合性改革试点,开拓了综合授权改革的制度试验新实践。

6.从解放生产力到完善制度体系:治理效能整体提升

中国深化改革更加突出制度建设主线[15],持续提升改革质量,在解决问题过程中不断完善制度框架,与时俱进提升社会主义制度先进性,彰显中国特色社会主义制度优越性。着力构建保障市场经济有效运行和国民经济持续健康发展的科学制度体系,“强起来”的改革进一步将社会主义制度的理论优势转换为实践效能,闯出发展中国家现代化建设的新模式和新路子。从以经济建设为中心缩小“发展落差”,转变为使中国特色社会主义制度更加成熟定型,改革朝展示社会主义“制度优势”路径转变,呈现改革视野、气度和格局之变,体现了中国共产党领导的社会主义改革的鲜明立场、历史主动、制度自信和时代自觉。

二、中国经济体制改革的逻辑演进

中国共产党领导的经济体制改革,充分汲取中华优秀传统文化中的变革思想,以开放思维科学借鉴有关国家经济体制改革实践经验和人类经济发展的相关“制度知识”[10],以前所未有的改革理念智慧和新的改革方式路径,创造了超大型经济体高速工业化的人类发展奇迹,实现了经济快速发展和社会长期稳定的历史性奇迹。改革实践持续创新催生的理论创新,形成具有思想原创性和实践创造力的制度文明成果,破解了西方经济学解释解决发展中国家问题的理论贫困,拓展了马克思主义政治经济学新境界,形成坚持中国特色社会主义道路的改革话语体系,奠定了中国自主的经济体制改革知识体系基础。

(一)经济体制改革的理论逻辑:回答“为何改、为谁改、谁来改、改什么、怎样改”

改革就是要不断破除制度障碍,创造有利于持续解放生产力、发展生产力的体制机制,保持社会主义制度先进性,提升社会主义制度竞争力,推进治理体系和治理能力现代化。经济体制改革是社会主义基本经济制度的自我完善,就是要突破阻碍生产力发展的经济运行与管理体制机制,促进动力转换、方式转变、结构优化和效率提升,实现内生性可持续高质量发展,巩固并持续提升社会主义制度先进性。基于社会主义初级阶段基本国情,中国经济体制改革聚焦“为何改、为谁改、谁来改、改什么、怎样改”等重大问题,使社会主义制度优越性从理论优势转化为现实优势[16]。

1.改革逻辑起点:以发展生产力解决社会主要矛盾

“为何改”涉及改革实践起因和逻辑起点问题。坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,从生产力和生产关系这对最基本关系出发,科学研判社会主要矛盾,通过发展社会生产力解决社会主要矛盾,是中国经济体制改革的逻辑起点,也是改革发展的主要动因。立足这一基本理论逻辑起点,中国不断解放和发展生产力的改革历程,呈现领域逐渐扩展、维度日益增多、程度不断加深、层次梯次丰富的过程特征。

党的十一届三中全会之前的变革,在坚持和巩固传统社会主义计划经济体制前提下,更多表现为“发展社会主义生产力”的历史过程。1956年社会主义改造完成后,党的八大宣布中国已基本建立起社会主义社会制度,国内主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾,要尽快从落后农业国变为先进工业国,全党要集中力量在社会主义条件下发展生产力。实际上,社会主义事业前无古人,需在社会主义实践过程中持续探索不断发展生产力的方式方法。由于受苏联社会主义发展模式影响,总体上未能从计划体制思想禁锢中解放出来,社会主义制度先进性的理论优势未能充分转化为社会生产力发展的现实优势。

1978年后,国内主要矛盾转化为人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。相对于人民日益增长的需要,社会生产落后成为矛盾的主要方面,迫切要求“以经济建设为中心”,通过改革开放学习西方先进科学技术和管理经验,充分解放生产力,进而全面发展生产力,确保社会主义制度与时俱进,保持符合国情和社会主义发展阶段的现实先进性与实践显著优势,彰显先进制度发展先进生产力的实践效能。

经过45年接续改革,中国进入上中等收入国家行列,综合国力显著增强。在深入推进市场化改革过程中,效率至上和GDP崇拜思维下的外延式粗放型发展方式,导致资源环境问题凸显和社会分化,经济快速增长的生态环境及社会负外部性日益突出,社会主要矛盾转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。随着渐进式改革红利逐渐收敛,国外需求减弱,迫切需要转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,满足人民群众日益增长的多层面多维度高品质需要,客观上要求进一步全面深化改革,突破GDP增速崇拜思维和市场效率单一取向,以先进生产关系发展先进生产力,拓展发展领域,提升发展质量。

2.改革价值导向:坚持“以人民为中心”的取向

“为谁改”事关改革价值立场和导向目标。改革是为了促进发展,发展是为了提升人民生活水平,满足人民群众对美好生活的向往。中国共产党领导的改革,围绕中国特色社会主义制度的完善,出发点和落脚点始终是“以人民为中心”。改革必须为了人民、依靠人民,实现改革成果由人民共享,以确保改革目标方向对头、改革动力活力充沛。经济发展是共同富裕的基础,经济体制改革为经济发展进而提高人民生活水平提供可持续的制度保障。中国改革方式与改革出发点,具有分享型经济特征[17]。“以人为本”“以人民为中心”,成为经济体制改革的根本立场、价值导向、动力来源和目标遵循。世界各国发展实践表明,经济增长不可能自动实现共同富裕,只有通过持续改革“做大蛋糕”“分好蛋糕”,才能夯实共享发展的基础,增强共同富裕的制度保障。这就要求进一步深化经济体制改革并牵引推进其他领域改革,持续解放和发展社会生产力,形成新质生产力,壮大先进生产力。

3.改革统筹机制:以锻造使命型学习型政党加强对改革的组织领导

“谁来改”涉及改革领导和组织推进问题。大国竞争体现为大党强党竞争,提升执政本领是执政党应对各类风险挑战的必然选择[18]。锻造学习型政党,提升党对各领域发展的统领能力,是改革成功的重要保障。作为使命型政党,中国共产党具有强大的与时俱进的学习能力,善于自我革命,通过在实践中“边干边学”,不断深化对社会主义规律、执政规律、现代化发展规律的认识,自觉把握改革目标、方向、重点、路径、时机、节奏、广度、深度,在实践基础上创新改革发展理论,持续增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,将国家制度优势转化为国家治理效能。改革开放以来,我们党极其重视集体学习和专题学习,强调向西方学、从历史学,不忘本来、借鉴外来、面向将来,以开放姿态持续推进改革。我们党建立了分级有组织的学习制度体系。坚持“守正创新”,在学习过程中“从干中学”“边干边学”,与时俱进统一改革思想,及时发现和矫正制度问题,不断优化改革方法,持续提升改革能力,系统提高改革实效。

新时代以来,鉴于国内外形势新变化,存量改革难度增大,更需深刻认识和科学把握各领域新变化新趋势,统揽大局、统领全局,全面提升改革的领导组织能力,加强对进一步全面深化改革的战略统筹。深化改革意味着可能面临新的风险,必须审慎确立新阶段的新目标和新动力[19],以确保把握改革主动,提升改革效能。在新的起点上进一步全面深化改革,更要持续强化党政干部学习能力,有效应对复杂变局和化解各类风险[20]。

4.改革关键着力点:以优化所有制结构调整社会生产关系

“改什么”涉及改革对象与重点内容问题。改革的实质,就是变革生产关系。生产关系的核心是生产资料所有制,生产资料所有制是社会生产关系的基础,决定了经济制度的根本性质。由于社会主义制度实践的时代局限性和空间有限性,新中国成立初期,在借鉴苏联、东欧经验的基础上,建立了生产资料全民所有制与集体所有制的单一公有制。基于这一所有制结构,中国建立了完整的社会主义工业体系和国民经济体系,巩固了社会主义制度。但是,与社会主义初级阶段不匹配的单一公有制,难以充分释放劳动者主观能动性和社会整体活力,阻碍生产力发展的弊端日渐凸显。

根据生产力决定生产关系、生产关系反作用于生产力的原理,持续发展生产力,要不断变革生产关系。所有制关系是生产关系的核心,实践证明,在社会主义初级阶段,单一公有制不能适应生产力发展水平和要求,客观上要求必须发展非公有制经济。改革开放初期,扩大基层自主经营权的分权扩权改革,为后续通过优化所有制结构调整生产关系打下基础。党的十一届六中全会指出,“社会主义生产关系的发展并不存在一套固定的模式,我们的任务是要根据中国生产力发展的要求,在每一个阶段上创造出与之相适应和便于继续前进的生产关系的具体形式”。党的十五大提出“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”是社会主义基本经济制度的论断,实现了所有制改革理论的跃升,还延伸出了关于所有制问题的基本原理,如公有制主体地位主要体现在公有资产在社会总资产中占优势,国有经济控制国民经济命脉、对经济发展起主导作用;公有制实现形式可以而且应当多样化,股份制是现代企业的资本组织形式,社会主义也可以用;建立现代企业制度是国有企业改革的方向;非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分等。党的十六大进一步发展了所有制理论,提出了“两个毫不动摇”方针。发展混合所有制经济,是新形势下坚持公有制主体地位,增强国有经济活力、控制力、影响力的有效途径和必然选择。党的十八大以来,进一步加快国有企业混合所有制改革,优化农村土地集体所有制结构,推动农地承包权和经营权分离,创新形成农地所有权、承包权、经营权“三权分置”,在稳定承包权前提下,推动经营权市场流转。

5.改革主要方向:以深化市场化改革推进经济体制改革

“怎么改”事关改革总体方向与基本路径。纵观中国经济体制改革历程,在坚持社会主义基本经济制度前提下,市场化改革主线十分清晰。始于向下向一线向基层赋予自主权的尝试,中国市场机制得以从高度集中的计划经济体制中孵化。围绕发挥市场配置资源的功能优势,经济体制改革从试探性引入市场力量开始,不断增强市场力量,扩展市场逻辑,拓展市场范围,围绕“引入市场—培育市场—扩展市场—深化市场—完善市场”主线纵深推进,经历了从商品市场到要素市场、从区域市场到全国市场的深化过程。

市场化改革的重点,在于探索政府和市场的关系。从高度集中的计划经济到充满活力的市场经济,从市场配置资源的“基础性”作用到“决定性”作用,从引入市场、放开市场、扩展市场、深化市场、完善市场再到“更好发挥政府作用”,不断深化对政府和市场关系的认识,注重发挥市场“看不见的手”与有为有效政府两方面的优势,重视二者互补互促和有机协同[21]。

进入新时代,在确立以市场化为主线推动经济体制改革的基本方向后,改革力度逐渐加大,并向其他领域扩展,形成全方位全领域全面深化改革的新格局。党的十八大以来推出的一系列重大改革方案,形成各方面各领域“四梁八柱”制度框架,基本建立起以中国特色社会主义市场经济制度为核心的制度体系,各方面制度更加成熟定型,国家治理体系和治理能力现代化加速推进。

(二)经济体制改革的理论创新:初步形成中国自主的经济体制改革知识体系

中国的持续改革发展实践,破解了政治经济学若干难题,超越了西方主流经济学政府和市场二元对立的分析范式,初步形成中国自主的经济体制改革知识体系。

1.所有制持续创新:“公有+非公”共存共荣

中国经济体制改革的过程,也是对公有制经济、非公有制经济以及二者关系认识的不断突破和持续深化过程。改革开放初期,为增强经济活力,允许个体、私营和外资经济适度发展,丰富了所有制形式与结构,形成了公有制经济与非公有制经济共存的所有制格局。党的十六大提出坚持“两个毫不动摇”。党的十八届三中全会指出,公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是中国经济社会发展的重要基础;公有制经济财产权不可侵犯,非公有制经济财产权同样不可侵犯;保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护;混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式;完善国有资产管理体制,以管资本为主加强国有资产监管[22]。在坚持“两个毫不动摇”的基础上,党的二十大进一步指出,优化民营企业发展环境,依法保护民营企业产权和企业家权益,促进民营经济发展壮大。2023年12月,习近平总书记在中央经济工作会议上强调,促进民营企业发展壮大,在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。总体而言,改革开放以来,非公有制经济与公有制经济的关系经历了从“必要和有益的补充”到“共同发展”,再到“都是社会主义市场经济的重要组成部分”的变化,中国特色所有制理论逐渐形成。

2.经济运行机制创新:“政府+市场”互补互促

人类社会发展过程中经济资源的配置方式,呈现血缘家族配置、原始武力配置、各类权威配置、市场力量配置、计划方式配置、混合协同配置等多种具体实践形式。不同方式初始条件、约束因素、效率边界有异,资源配置效果自然不同。党的十一届三中全会提出重视价值规律,发挥市场价格信号调节资源供求作用。党的十二大提出“计划经济为主、市场调节为辅”,开启了市场机制配置资源的探索。党的十二届三中全会提出了“公有制基础上的有计划的商品经济”,党的十四大提出经济体制改革的核心问题是计划和市场问题。党的十八届三中全会指出,经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系。党的十九大提出“使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用”,将政府和市场关系提到了新高度。经济体制改革的实质是推动资源分配由行政指令性分配转向供需关系牵引下的市场化配置,但未来“更好发挥”政府作用并非“更多发挥”政府作用[23]。为了使市场起决定性作用和更好发挥政府作用,科学处理和有效协调政府和市场关系,是深化改革的最主要方向。以此牵引其他领域改革,才能更好破解公有制和市场经济统一的理论难题与实践困境。“有为政府+有效市场”的经济运行方式与机制,成为中国特色社会主义制度重要特征之一。

3.宏观经济管理创新:“长短”“供求”协同联动

宏观经济管理事关国民经济运行和循环的效率与质量。改革开放后,与建立社会主义市场经济体制相匹配,在持续完善中长期发展规划和“五年”规划基础上,“长期+短期”协同联动,“供给+需求”两端发力,形成“长期规划+五年规划与年度计划+短期治理”的国民经济管理模式。一方面,在把握经济发展规律基础上,加强党对经济工作的集中统一领导,强化领导组织,发挥组织优势用好中长期规划与计划综合协调方法。另一方面,持续完善宏观调控体系,形成以货币政策、财政政策、产业政策等一系列经济政策和调控供求关系的丰富政策工具箱。如1978年至20世纪90年代中期,发生了1985年、1988年和1994年三次严重通货膨胀,宏观调控政策主要采取从紧的财政和货币政策,以抑制经济过热和遏制通胀为主。20世纪90年代中期至2012年,围绕确立和完善社会主义市场经济体制,宏观调控以有效扩大内需和应对外部冲击为主线。2013年以后一段时期,为适应经济发展新常态,实施以供给侧结构性改革为主线的调控政策[24]。新冠疫情防控平稳转段后,聚焦高质量发展,围绕加快构建新发展格局,坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力,宏观调控注重“逆周期”熨平周期和“跨周期”动态调控相结合,调控政策框架更趋成熟,调控工具和方法更加科学,调控的前瞻性、针对性、一致性、有效性进一步提高,促进形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

4.收入分配制度创新:“按劳+按要素”并存并举

分配制度是经济制度体系的重要组成部分,发展机会和发展结果公平是检验改革成效的关键。与生产资料公有制相适应,改革开放前我国实行单一的按劳分配制度,1950年城市建立了全国统一工资制度,1956年实行了货币工资制;土地制度改革后农民收入分配形成“缴纳国家税金,扣除生产费用、公积金和公益金后的各尽所能、按劳分配”格局。按劳分配制度为国家工业化积累了大量资金,保障了公共产品低水平均等化供给、人民生存权利和社会稳定。改革开放后,非公有制经济蓬勃发展,土地、资本、技术等生产要素参与分配的情况日益增多。“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的基本经济制度,决定了必须实行“以按劳分配为主体、多种生产要素共同参与”的分配制度。党的十三大指出“社会主义初级阶段的分配方式不可能是单一的。我们必须坚持的原则是,以按劳分配为主体,其他分配方式为补充”。党的十五大首次确立了“坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度”。针对企业职工持股或以技术入股、专利入股等新分配方式,党的十六大提出了“确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则”。党的十八届三中全会再次拓宽可参与分配的要素范围,首次将知识列为生产要素参与分配。党的十九届四中全会首次明确将分配制度上升至社会主义基本经济制度,并将数据增列为参与分配要素,提出“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”,逐渐形成“按劳分配+按要素分配”并存的初次分配体系,不断完善初次分配、再次分配和第三次分配构成的分配格局,社会主义分配制度不断“成熟”。

5.改革方法论创新:“试点+系统”交织深化

科学方法是有力有序有效改革的关键,创新方法能够减少改革阻力。“改革开放是前无古人的崭新事业,必须坚持正确的方法论,在不断实践探索中推进。”[25]以开放促改革、通过开放实施增量改革,是行之有效的实践方法,深圳堪称试点增量改革的典型。作为最早对外开放的城市,深圳率先改革经济体制,首创1 000多项改革举措,成为全球最成功经济特区[26]。中央支持深圳实施综合改革试点后,又批量授予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权。党的十八届三中全会提出,要在已有试点基础上,选择若干具备条件的地方发展自由贸易园(港)区。建设自由贸易试验区成为新时代以来以深化开放促改革的战略举措,依托自由贸易试验区和自由贸易港建设,构建了面向全球的高标准自由贸易区网络。自由贸易试验区和自由贸易港以制度创新为核心,通过加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境,以高水平扩大开放推进高质量改革,最大程度促进改革深化[27]。

随着改革进入深水区,人人受益的“帕累托改革”向可能有群体受损的“卡尔多改革”转变,需持续创新改革方式方法。中国改革总体上采取“重点突破”与“整体推进”相结合的方法,实现了唯物辩证法“两点论”和“重点论”的统一。既坚持整体推进,又重点突破,以重要领域和关键环节的集中突破,带动改革格局深化与全局优化。改革是动态开放的复杂系统工程,要把握改革规律,聚焦关键问题,运用系统思维,统筹谋划深化改革,通过集成改革打好“战略牌”“组合拳”,避免“部门化”“碎片化”,谨防出现改革政策措施“合成谬误”。持续深化改革要求强化顶层设计和全局谋划,在注重以试点先行推动重大改革的同时,更注重各项改革举措的有机协同、不同层面和维度的有效协同。进入新时代,我们党注重用系统思维分析各领域改革的关联性和各项改革举措的耦合性,加强改革的组织领导和有序推进,论证举措可行性,评估实践有效性,使各项改革政策相互配合、相互促进、相得益彰[28]。

总之,中国特色社会主义市场经济体制改革探索,在所有制结构、资源配置机制、宏观经济管理体制、收入分配制度、改革方法等重要方面,初步形成较为系统的经济体制改革理论。

(三)经济体制改革的理论贡献:学术创新与思想突破

改革开放以来中国经济的持续增长,创造了世界文明大国复兴的发展奇迹。长期大体量快速增长实现了跨越式超常规发展,超出了已有经济理论解释范围,形成原创性理论贡献。

1.超越“华盛顿共识”和西方理论成见:打破改革方式的西方话语垄断

一是超越“华盛顿共识”,开创“北京共识”。西方新自由主义经济学认为市场是万能的,迷信市场自身能自动解决失业、通胀等问题,奉行“大市场、小政府”理念,主张“私有化”“自由化”,推动“泛市场化”,不断扩展“私有化的边界”。美国“二战”后输出的“华盛顿共识”政策框架,主要理论是新自由主义经济学。在“华盛顿共识”渗透影响下,拉美和俄罗斯推行了“休克疗法”式改革,造成拉美严重债务和金融危机以及俄罗斯长期的经济萧条。中国始终立足国情,坚持中国共产党对经济体制改革的领导,在现代化发展过程中不轻信不盲从“华盛顿共识”,形成基于国情、把握主动、自主推进改革发展的“北京共识”。中国经济规模占全球比重从1990年的1.6%上升至2021年的18.5%,安全度过多次全球经济危机,实现了快速稳定发展,开创了中国式现代化的崭新道路。

二是超越新自由主义供给学派,提出供给侧结构性改革。新时代以来,为解决深层次结构性问题,中国提出了从供给端出发,通过提升全要素生产率,保持经济快速增长,推动平衡、协调和可持续发展。消除生产要素供给和合理配置的制度性障碍,寻求更可持续的新增长途径[29]。“供给学派”的理论根源是“新自由主义”,主张修复资本主义制度漏洞。中国供给侧结构性改革跳出狭义“供给管理”,统筹“供给”和“需求”两端的综合管理,追求结构性均衡和供给方结构性变化,不是应对“经济滞胀”,而是纠正宏观经济“供求失衡”,是社会主义制度的自我完善,本质上不同于供给学派的政策主张和实践应用。以供给侧结构性改革提高全要素生产率,破解了供给学派以大规模减税解决“滞胀”问题的局限性。

三是超越西方主流经济学的政府和市场对立分析框架,提出“有为政府”与“有效市场”结合范式。在西方主流市场经济理论模式中,市场意味着效率,政府代表着公平,二者是非此即彼的机械对立关系。中国在改革开放发展过程中,发挥市场决定性配置资源优势,更好发挥政府作用,兼顾效率和公平,以高速和稳定发展的现代化奇迹超越了西方和东亚的工业化模式,破解了“现代化”等于“西方化”的西方主流理论谬误和认知成见偏见。进入新时代,中国更加注重追求可持续、高质量、有竞争力的发展,持续探索“市场的决定性作用”和“更好发挥政府作用”的有机有效结合,通过持续理论创新为中国式现代化道路提供思想基础和理论支撑。

四是超越短视的“历史终结论”,开创了人类文明新历史。美国政治学者福山提出的“历史终结论”认为西方民主政治制度是人类政治历史发展的终结模式。“历史终结论”一度成为风靡西方世界的主要论调。中国持续保持经济超常规发展,成为世界第二大经济体,开创了兼顾实现经济长期高速增长与社会长期稳定的新历史,以新的“快速”和“稳定”兼顾发展奇迹,破除了新自由主义“黑板经济学”的理论困惑与思想困局。新时代以来,更是加强了中国共产党对经济体制改革的全面领导,以兼容并蓄式的制度创新探索焕发社会主义制度优势,协同推动科技创新和制度创新,开创“制度文明”新历史。

2.与时俱进拓展了马克思主义政治经济学:逐渐形成中国化时代化的改革理论

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾,是贯穿人类社会发展过程的基本矛盾。生产力是人类社会发展的决定性因素,生产关系要适应不断发展的生产力,深化经济体制改革是必由之路。深化改革就是不断将马克思主义政治经济学基本原理中国化时代化并用以指导发展实践的过程,在这一过程中形成了富有中国特色和时代特征的改革理论成果。在中国改革实践过程中,创造性发展了马克思主义政治经济学,提出了社会主义本质、社会主义初级阶段、社会主义基本经济制度、社会主义市场经济、使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的政府与市场关系、新常态、新发展理念、供给侧结构性改革、高质量发展、新发展格局、共同富裕、制度型开放、中国式现代化、新质生产力等一系列概念、理念和观点。这些理论创新强调与国情结合、与时代契合,超越了传统理论框架下关于改革环境条件、改革逻辑起点、改革方向目标、改革方法路径、改革重点关键、改革组织领导等内容,开拓了马克思主义政治经济学新境界。

新时代以来,我们党加强了对改革的组织领导,全面纵深系统推进改革,提出了系列理论创新方向,特别是原创性提出了新质生产力理论,深化发展了马克思主义政治经济学关于生产力和生产关系的理论。统筹“两个大局”,提出构建新发展格局,加快建设全国统一大市场,将打破市场分割、拓展市场范围作为未来市场化改革重点方向;坚持党对经济工作的集中统一领导,“精准脱贫”“全面小康”“共同富裕”等明确“发展为了谁”;使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,促进社会主义公有制与市场经济实践深度结合;以“人类命运共同体”重塑国际关系;坚持统筹发展和安全的新发展观,将安全因素纳入发展基本范式;全面深入破解政治经济学传统难题,丰富和拓展了中国特色社会主义政治经济学的内涵。

3.初步形成中国自主的经济体制改革知识体系:核心理念和原创性概念推动“术语革命”

中国改革实践催生了一系列原创性“术语”,如社会主义初级阶段、社会主义本质、“摸着石头过河”、“三个有利于”、社会主义社会主要矛盾、家庭联产承包责任制、“分权式改革”、渐进式改革、社会主义市场经济、社会主义基本经济制度、解放和发展生产力、共同富裕、对外开放、民营经济、小康社会、全面深化改革、经济发展新常态、供给侧结构性改革、“放管服”改革、新发展理念、新发展阶段、新发展格局、经济高质量发展、宏观经济治理、“三权分置”、“四化同步”(新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化)、新质生产力等。基于国情,提出的具有典型中国特色和鲜明中国特征的原创性理念及一系列标识性概念,系统推动了改革发展“术语革命”,奠定了构建经济体制改革的中国话语和学术范式基础。

直面改革发展的重点现实问题,围绕“为何改”“为谁改”“谁来改”“改什么”“怎么改”,特别是党的十八大以来聚焦“为什么要全面深化改革”“怎样全面深化改革”,形成经济体制改革价值观、社会主义发展阶段及社会主要矛盾、经济运行战略及机制、基本经济制度日益“成熟”“定型”等,形成与经济体制改革相关的知识体系。第一,坚持改革的“人民性”价值观。中国共产党领导的经济体制改革,决定了改革为了人民、依靠人民,尊重基层创新活力和创造实践,是持续深化经济体制改革的鲜明价值导向和根本立场。第二,明确经济体制改革的逻辑起点、基本思路和战略目标。基于对社会主义经济发展的阶段性规律认识,结合社会主要矛盾的变化,明确改革主要任务是持续解放生产力、发展生产力;从对发展阶段判断的深化认识中提出了中国基本经济制度从传统的单一所有制扩展到了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构,按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度以及社会主义市场经济体制等三大领域;明确了经济体制改革目标是建立更高水平中国特色社会主义市场经济体制。第三,明确了基本经济制度下改革战略与体制机制改革重点。基于社会主义基本经济制度,系统提出立足“新发展阶段”,坚持“新发展理念”,加快构建“新发展格局”,坚持“高质量发展”是新时代硬道理,着力加快发展“新质生产力”,“五位一体”全面推进“中国式现代化”等持续深化改革的战略基点、根本方向与总体布局。在经济运行方面,重点推进现代企业制度、现代产业体系、区域经济协调、宏观经济治理、绿色低碳转型、新型举国体制、对外开放等改革。总体上,在持续实践基础上的中国改革经济学发展,形成了凸显中国特色、中国气派、中国风格的知识体系,以及具有鲜明时代性、科学性、民族性、开放性和大众性的学术话语体系。

三、面向中国式现代化的经济体制改革展望

把改革摆在更加突出位置,紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革,要继续以经济体制改革为牵引。构建适配中国式现代化的经济体制是推进现代化建设的重要内容[10],在更高起点上深化经济体制改革,激发经济社会活力,增强制度竞争力,提升制度先进性,是抓住未来战略机遇形成新竞争优势的重要途径,是以高质量发展推进中国式现代化的关键。现代化发展要求形成现代化生产关系,促进现代化生产力发展,实现社会生产力持续跃升,而“中国式现代化决定了经济改革方向”[10]。要紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标,推出一系列战略性、创造性、引领性改革,加强改革系统集成、协同高效,在重要领域和关键环节取得新突破[30]。中国式现代化的本质要求和重要特征,决定了未来改革的主要方向和重点任务,决定了发展方式转型、发展优势升级和发展效能提升是进一步全面深化改革最为重要的三个方面。首先,科技是第一生产力,创新是第一动力,深化改革必须构建起促进科技自立自强和科技持续进步的制度体系,形成与新质生产力相适应的新型生产关系及政策体系。其次,以经济高质量发展为全面推进中国式现代化提供物质保障,必须破解传统发展方式存在的问题,促进禀赋结构与竞争优势升级。最后,进一步全面深化改革实践要着力将制度优势转化为治理优势,提升改革效能,彰显社会主义经济制度先进性和优越性。把推进中国式现代化作为最大的政治,把高质量发展作为新时代的硬道理。经济体制改革应以加快构建“高水平社会主义市场经济体制”为总体方向,从技术进步、禀赋改善、制度效能三个方面纵深突破,形成符合中国式现代化要求的现代市场经济体制。

(一)总体方向:深化市场化改革,建设高水平中国特色社会主义市场经济体制

纵观世界经济发展史,市场经济大致经历了三个代际演化[31]。第一代市场经济是工业革命后英国出现的自由市场经济,第二代是“二战”以后发达国家的市场经济,第三代则为中国特色社会主义市场经济[32]。第一代市场经济中,市场主体只有私有企业,政府是市场“守夜人”。第二代市场经济中,政治权力内嵌于经济,依靠政府有限有为,矫正“市场失灵”。社会主义市场经济是人类历史上前所未有的市场经济实践模式,建立社会主义市场经济体制是前无古人的伟大创造。中国特色社会主义市场经济是对第一、二代市场经济理论与实践的革命性超越,是人类经济活动和物质文明发展的全新制度成果,是对人类市场经济制度的历史性贡献。迥异于西方自由市场经济制度,代表最广大人民群众根本利益的中国共产党是中国特色社会主义市场经济体制重要的内在组成部分,党的使命内嵌于经济长期发展和宏观经济治理之中,形成了“党、政府、市场”三位一体的稳定结构[33]。在加强党对经济工作的全面领导下,政府经济职能和内容更加广泛[34]。经过长期的市场化改革探索,中国特色社会主义市场经济制度基本框架已经建立,市场化改革的阶段性历史任务已经完成。以高质量发展全面推进中国式现代化,实现构建高水平社会主义市场经济体制的目标,未来持续深化市场化改革要向“中国特色社会主义市场经济制度的深化版”迈进。前一阶段市场化改革的使命主要是建设商品市场、培育不同类型市场主体、区域市场一体化、建设市场基础设施及市场监管体系等,完成构建社会主义市场经济的核心理念、基础制度、主体框架和基本体系的任务。未来深化改革的使命是形成多层次高效率要素市场、加快建设全国统一大市场、强化各级政府协调、形成各类所有制企业公平竞争以及高效市场监管体系等,加快形成适应中国式现代化要求的高水平社会主义市场经济体制。

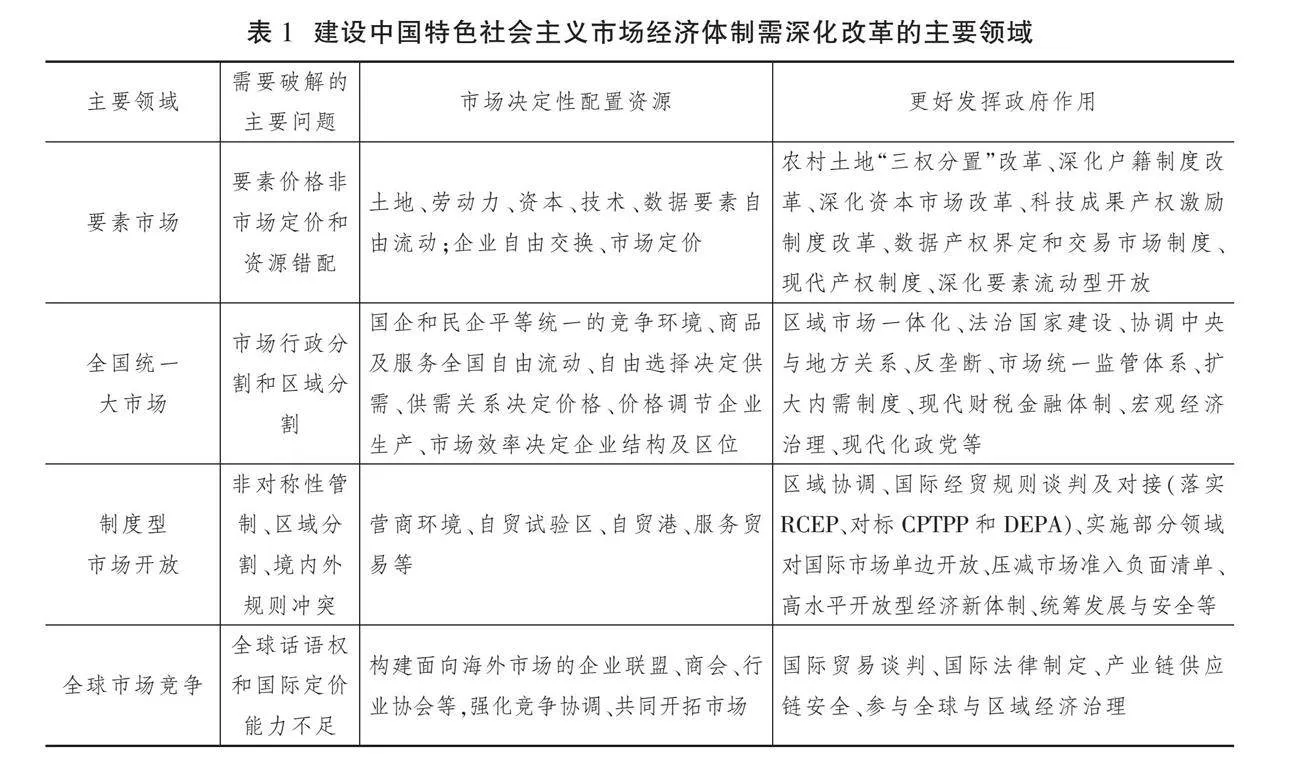

持续深化市场化改革,要遵循市场经济运行和国民经济发展规律,探索社会主义条件下“有效市场”与“有为政府”互促互补和有机结合,破除制约高质量发展的体制机制障碍,以更加“成熟定型”的社会主义基本经济制度增强社会主义现代化的动力和活力[35],以高质量社会主义市场经济制度保障经济高质量发展。发挥市场对资源配置的决定性作用和更好发挥政府作用,是进一步全面深化改革的主线。因此,立足国情,深化市场化改革需坚持和完善党领导经济发展的体制机制,在法治框架下纵深推进经济体制改革。要坚持“两个毫不动摇”,确保经济现代化发展具有持续的内生活力、动能和韧劲,夯实中国式现代化发展的所有制格局[35]。高质量发展必须加快推进有利于提高资源配置效率的改革,尤其要加快要素市场化改革,扩展生产要素市场化范围,确保经济高质量发展建立在真实反映市场供求关系的要素价格基础之上。要迭代升级市场化法治化国际化营商环境,加快构建全国统一大市场,以高水平制度型开放深度参与全球市场竞争,统筹国内国际两种资源以及国内国际两个市场,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在高水平扩大开放中持续深化市场化改革,不断完善社会主义市场经济体制(见表1)。要充分发挥中国超大规模市场优势和制度优势的叠加效应,拓展中国特色社会主义市场经济制度发展的实践视野和理论深度,开创人类社会经济制度文明新道路。

(二)强化创新驱动能力:深化科技体制改革

高质量发展是新时代的硬道理,是全面推进中国式现代化的首要任务。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态[36]。创新是引领现代化实现赶超发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。科技是第一生产力,科技创新是新质生产力的主导动力和核心要素,提高全要素生产率是经济高质量发展的关键抓手[37],提升全要素生产率主要依靠科技创新。科技体制创新是经济体制改革的重要方向,是改善禀赋结构、转变竞争优势、制胜国际竞争、赢得战略主动的关键,是以高质量发展全面推进中国式现代化的关键。要加快构建符合新质生产力发展要求的科技制度体系,充分释放创新活力和高质量发展潜能。一要强化市场驱动,发挥市场机制作用。进一步发挥市场机制对科技成果产业化转化的决定性作用和市场对科技创新的诱导驱动作用。尤其要以科技创新推动产业创新,加快发展战略性新兴产业和未来产业。二要强化战略导向,完善新型举国体制。发挥集中力量办大事的显著优势,集中资源有组织攻坚“卡脖子”技术,发挥重大项目和关键技术引领作用,打造国家战略科技力量,加快建设各地区综合性国家科学中心和世界级重大科技基础设施集群,加快实现高水平科技自立自强。三要完善创新生态,构建协同创新机制。要优化“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链,推动以企业为主体的各类创新主体协同互动,建设各层各类创新共同体,构建具有全球竞争力的开放创新生态,建立国际科技合作生态圈,深化高水平国际科技合作。四要强化科研治理,充分激发活力。要加强科研作风、科技伦理建设,宽容试错失败,充分释放各类创新主体积极性,全面激发科研活力,深度释放创新动力。五要升级综合保障,形成联动建设机制。要持续加强教育、科技、人才“一体化”联动建设机制,优化投入体制、科技评价、科研激励等制度,为科技创新提供系统制度保障。

(三)动态升级竞争优势:优化发展禀赋结构

改革开放以来,中国大规模快速工业化的成功,关键在于禀赋结构的成功配置,但长期经济规模快速扩张导致深层次结构问题未能及时化解,发展不平衡不充分不协调制约着经济可持续发展。进一步全面深化改革要突出问题导向,着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题、发展环境和民生领域的痛点难点问题、有悖社会公平正义的焦点热点问题,有效防范化解重大风险,不断为经济社会发展增动力、添活力[38]。目前,农村无限供给劳动力等传统优势不再,数据等新型要素市场发展尚需时日,基于人口、土地、资本、技术、数据等要素基础上的科技创新、产业结构、区域结构难以持续快速升级。在百年变局全方位、深层次加速演进的时代背景下,需根据时代发展特征,强化“结构再配置”能力。紧扣中国式现代化主题,持续推进结构性改革,在需求结构、投资结构、产业结构、城乡结构、区域结构、分配结构等方面发力[39],解决长期积累的问题。要着力通过优化结构调整和推动禀赋升级,持续提升战略竞争优势,实现从劳动力和资源密集型粗放发展模式向技术知识密集型内涵发展模式转变。一要加快调整产业结构,增强科技新优势,提升国际竞争力。坚持实体经济为本,大力发展新兴产业,推进新型工业化,促进产业发展智能化、绿色化、融合化,加快建设现代化产业体系。对照人与自然和谐发展要求,顺应工业文明向生态文明转变要求,加快构建生态外部性内部化体制机制,探索生态产品价值实现路径,加快发展方式绿色低碳转型,提升绿色生产力。二要加快调整城乡区域结构,以市场化推进城镇化,持续提升超级大市场优势。推进人口规模巨大的现代化,必须加快户籍制度改革,提升社会流动性[40],深度释放人口城镇化红利。理顺农民工回乡创业通道,加快农村土地制度改革,构建城乡统一土地要素市场。推动土地、资金、人口、技术、信息等要素在城乡、区域间充分流动和优化配置,完善区域合作和利益补偿调节机制。三要优化人口及社会结构,全面提升人口质量优势,促进人的现代化全面发展。要从人民的整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革,找准改革的发力点和突破口,多推出一些民生所急、民心所向的改革举措。面对人口增速下降、老龄化和少子化加剧趋势,特别是“劳动力供给对潜在经济增长率贡献为负”的问题[41],应优化人口发展战略,深化与人口素质提升和能力发展相关的改革,深化医疗卫生体制改革,推进教育现代化改革,促进人的现代化,以人口和劳动力高质量发展支撑现代化强国建设。

(四)释放制度效能:将制度优势转化为治理优势

中国式现代化离不开高质量的现代化制度,将中国特色社会主义制度优势转化为国家治理优势是中国改革长期目标之一。2035年达成基本实现社会主义现代化的目标,要求加快建成现代化经济体系,基本实现国家治理体系和治理能力现代化。21世纪中叶要全面实现国家治理体系和治理能力现代化、中国特色社会主义制度先进性更加巩固、优越性充分展现的目标,就要进一步“坚持加强党对经济工作的集中统一领导”,牢牢把握经济现代化发展的战略主动权、总体落脚点、组织协同力和落实行动力,发挥经济体制改革的政治优势和组织优势,确保制度优势转化为治理效能,提升中国特色社会主义市场经济制度的实践影响力和思想引领力。要持续深化党的自我革命,不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、发展新质生产力的能力和水平,加强和改善党对经济体制改革的全面领导,健全党的集中统一领导的机构职能体系,推动党和国家机构职能实现系统性、整体性重构,推动中国特色社会主义市场经济体制更加成熟定型,提高国家治理体系和治理能力现代化水平,提升社会主义制度的国际影响力和全球话语权。深化党和国家机构改革是重点方向,要深入落实机构改革方案,通过机构改革确立起深化改革的组织体系,促进国家治理体系和治理能力现代化,为持续深化经济体制改革提供组织保障和能力保障。 [Reform]

参考文献

[1]邓小平文选:第二卷[M].北京:人民出版社,1994.

[2]三中全会以来重要文献选编(上)[M].北京:中央文献出版社,2011.

[3]邓小平文选:第三卷[M].北京:人民出版社,1993.

[4]习近平.关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明[J].求是,2013(22):19-27.

[5]中央文献研究室.十九大以来重要文献选编(中)[M].北京:中央文献出版社,2021.

[6]昝剑森,王碧波.新时代全面深化改革的特征与纵深推进[J].经济问题,2020(2):18-24.

[7]黄少安.改革开放40年中国农村发展战略的阶段性演变及其理论总结[J].经济研究,2018(12):4-19.

[8]李万君,李艳军,史清华.中国农村市场化改革:回顾、反思及启示[J].中国农村经济,2023(7):36-56.

[9]王磊,李鲁.国企改革与工业发展:改革开放40年的经验与证据[J].经济体制改革,2019(2):99-104.

[10]石明明,张小军.中国式现代化视域中的经济改革与制度建构[J].中国社会科学,2023(9):4-23.

[11]江曙霞,董保民,张小博.产出吸引、制度演进与增量改革的产权边界——基于中国制度演进路径的动态考察[J].经济研究,2006(9):62-74.

[12]中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组.论中国特色经济体制改革道路(上)[J].经济研究,2008(9):4-15.

[13]杨芳.改革开放以来我国民营经济政策演进及启示[J].人民论坛·学术前沿,2020(12):112-115.

[14]王东京.中国经济体制改革的理论逻辑与实践逻辑[J].经济研究,2018(4):1-7.

[15]习近平谈治国理政:第四卷[M].北京:外文出版社,2022.

[16]王廷惠,黄晓凤,张庆霖.广东深化改革的主攻方向、重点难点和有效路径[M].北京:经济科学出版社,2017.

[17]蔡昉.中国改革成功经验的逻辑[J].中国社会科学,2018(1):29-44.

[18]张雪梅.建设马克思主义学习型政党为何如此重要[J].人民论坛,2023(8):38-43.

[19]徐琤,权衡.经济新常态:大国经济赶超型增长的新经验与新理论[J].学术月刊,2015(9):5-14.

[20]冉昊.加强和改善党对全面深化改革的领导:基于生产-分配的视角[J].河南社会科学,2021(10):106-113.

[21]王廷惠.要市场,也要政府:互动中的互补——两大自由主义经济观比较[J].学术界,2002(1):49-63.

[22]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16(001).

[23]习近平关于社会主义经济建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017.

[24]王一鸣.改革开放以来我国宏观经济政策的演进与创新[J].管理世界,2018(3):1-10.

[25]习近平关于全面深化改革论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2014.

[26]习近平.在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话[N].人民日报,2020-10-15(002).

[27]黎鹏,闫俊.自由贸易区的设立能够提升地缘经济关系水平吗?——来自CAFTA的实证[J].深圳社会科学,2021(2):35-47.

[28]王耀东.新时代十年全面深化改革的系统思维方法论[J].理论与现代化,2023(4):17-27.

[29]蔡昉.认识中国经济减速的供给侧视角[J].经济学动态,2016(4):14-22.

[30]习近平.全面深化改革开放,为中国式现代化持续注入强劲动力[J].求是,2024(10):4-15.

[31]孟捷.中国特色社会主义政治经济学的国家理论:源流、对象和体系[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2020(3):16-28.

[32]陈龙.探寻中国经济学自主知识体系的建构路径——评孟捷教授新著《作为方法的中国特色社会主义政治经济学》[J].政治经济学报,2023(1):237-251.

[33]周文.赶超:产业政策与强国之路[M].天津:天津人民出版社,2023.

[34]史正富.超常增长:1949—2049年的中国经济[M].上海:上海人民出版社,2013.

[35]王廷惠.以更加“成熟定型”的社会主义基本经济制度增强社会主义现代化的动力和活力[J].南方经济,2022(12):1-10.

[36]习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[EB/OL].(2024-05-31)[2024-06-06].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6954761.htm.

[37]范欣,刘伟.全要素生产率再审视——基于政治经济学视角[J].中国社会科学,2023(6):4-24.

[38]习近平在湖南考察时强调 坚持改革创新求真务实 奋力谱写中国式现代化湖南篇章[N].人民日报,2024-03-22(001).

[39]张占斌.中国经济新常态的趋势性特征及政策取向[J].国家行政学院学报,2015(1):15-20.

[40]蔡昉.户籍制度改革的效应、方向和路径[J].经济研究,2023(10):4-14.

[41]张晓晶,汪勇.社会主义现代化远景目标下的经济增长展望——基于潜在经济增长率的测算[J].中国社会科学,2023(4):4-25.

The Logic Evolution and Deepening Direction of China's Economic System Reform

WANG Ting-hui CHEN Shi-dong

Abstract: Since reform and opening-up, with marketization as the main theme, China's economic system reform has gone through five stages, forming a distinctive reform path, which achievements have attracted worldwide attention. Focusing on core issues such as "why to reform, for whom to reform, who to reform, what to reform, and how to reform", a clear theoretical logic was presented in areas such as solving the main contradictions in society, adhering to the value orientation of people-centered, strengthening the organization and leadership of reform, optimizing ownership structure, and deepening marketization reform. In terms of the coexistence and prosperity of "public and non-public" ownership, the complementary promotion of "government and market" economic operation, the coordinated linkage of "long and short" and "supply and demand" in macro management, the diversified distribution methods of "according to labor and factors", and the coordinated promotion of "pilot+system" reform methods, symbolic concepts and core concepts have been formed, expanding the theory of economic system reform, formed the foundation of China's independent economic system reform knowledge system. The economic system reform path should anchor the goal of "building a high-level socialist market economy", and build a new relationship between the government and the market, around the main line of achieving "the decisive role of the market in resource allocation" and "the better role of the government", advance in depth from the three dimensions of "technological progress-endowment improvement-institutional effectiveness", and accelerate the construction of an institutional system that meets the development requirements of Chinese path to modernization.

Key words: economic system reform; marketization; modernization; reform logic