数字金融服务实体经济发展新质生产力:路径、挑战与对策

【摘要】中央金融工作会议强调, 坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨, 做好数字金融大文章。服务实体经济发展新质生产力, 是新时期数字金融创新的出发点和落脚点。数字金融主要通过资源配置效应、 普惠金融效应和技术溢出效应三条路径服务实体经济发展新质生产力, 其在促进生产要素创新性配置、 提高实体企业全要素生产率、 支持新兴产业和未来产业发展、 助力乡村振兴战略实施、 赋能传统实体企业数字化转型、 催生“元宇宙”生态等方面发挥了重要作用。但是对照新质生产力的丰富内涵, 数字金融服务实体经济发展新质生产力在创新监管、 金融生态、 “金融元宇宙”落地、 复合型创新人才培养等方面仍面临挑战。为此, 提出深化金融科技创新监管试点、 完善数字金融生态圈、 加强前沿技术协同攻关和应用、 加快培养复合型创新人才等对策, 以期更好地推动数字金融守正创新, 服务实体经济发展新质生产力, 为实现高质量发展提供强劲支撑。

【关键词】新质生产力;数字金融;实体经济;金融科技;高质量发展

【中图分类号】 F832.35 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2024)13-0122-7

一、 引言及文献综述

新质生产力是由技术革命性突破、 生产要素创新性配置、 产业深度转型升级而催生的当代先进生产力质态(习近平,2024)。金融是经济的血脉, 新质生产力的培育和发展离不开有效的金融支持。中央金融工作会议强调, 要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨, 做好科技金融、 绿色金融、 普惠金融、 养老金融、 数字金融五篇大文章①。新质生产力符合新发展阶段高质量发展的内在要求, 是推动实体经济高质量发展的新动力(王伟和汪祥耀,2024)。数字金融代表了金融行业数字化转型的方向, 显著增强了金融服务高质量发展的能力, 能为实体经济发展新质生产力提供重要支持。何秋洁等(2023)认为数字金融的信息中介机制, 即利用数字技术缓解信息不对称, 可以提高市场效率, 促进投融资双方高效匹配, 加快资金流向有潜力的创新项目的速度, 从而服务实体经济发展新质生产力。陆岷峰(2024b)研究了银行在铸造新质生产力中的地位, 得出银行通过数字金融创新, 不仅极大地改善了客户服务体验, 而且顺应了发展新质生产力的要求, 如数字人民币的普及降低了实体企业的交易成本, 区块链技术的引入则提高了交易的安全性和透明度。

虽然尚未检索到直接实证检验数字金融对发展新质生产力影响的文献, 但新质生产力以全要素生产率提升为核心标志, 部分文献从不同角度考察了数字金融如何助力提升实体经济全要素生产率, 能为研究数字金融服务新质生产力发展的路径提供有益的启示。肖宇和宋瑞晨(2023)利用我国城市面板数据实证研究得出, 数字金融可以提升银行信贷投放效率, 缓解实体经济融资约束, 并通过繁荣创新生态体系, 从宏观层面促进城市创新能力和全要素生产率的提升。吕太升等(2023)运用A股上市公司数据实证检验发现, 数字金融与普惠金融的结合, 能通过缓解实体企业融资约束、 提升公司治理水平和提高企业股价信息含量, 为提升实体经济全要素生产率提供重要的微观基础。Obschonka和Audretsch(2020)提出数字金融强化了企业信息获取能力, 特别是大数据智能定制, 可将商业信息精准推送到实体企业并高效利用, 提高实体企业数字化水平。周雷等(2024b)研究得出, 在金融科技创新监管试点地区, 数字金融创新更能通过提升金融服务效率, 促进实体经济高质量发展。

综上所述, 如何通过数字金融创新服务实体经济发展新质生产力作为新兴的前沿研究领域, 已有文献主要关注了数字金融对实体经济高质量发展某方面的作用, 但是尚未勾勒数字金融服务实体经济发展新质生产力的完整作用路径, 可能影响对两者关系的全面理解和对现实的指导价值。与金融科技强调底层技术相比, 数字金融更关注数字经济时代数据生产要素的重要作用, 更能体现数据要素、 数字技术与金融行业相互渗透、 融合的本质特征。因此, 本文在已有研究的基础上, 贯彻落实中央金融工作会议提出的坚持金融服务实体经济的根本宗旨, 做好数字金融大文章的新任务, 针对服务新质生产力发展的新要求, 全面梳理并深入分析数字金融服务实体经济发展新质生产力的赋能效应和作用路径, 包括通过资源配置效应促进生产要素创新性配置和提升全要素生产率, 通过普惠金融效应满足实体经济发展新质生产力过程中新兴产业壮大、 未来产业培育、 城乡协调发展等各类新金融需求, 通过技术溢出效应赋能实体企业数字化转型等。同时, 针对上述路径中存在的挑战和不足, 结合新质生产力的丰富内涵, 从创新监管模式、 完善金融生态、 加强前沿技术协同攻关和应用、 加快培养复合型创新人才等角度提出具体的对策建议, 以期更好地推动数字金融守正创新, 全方位服务实体经济发展新质生产力。

二、 数字金融服务实体经济发展新质生产力的路径

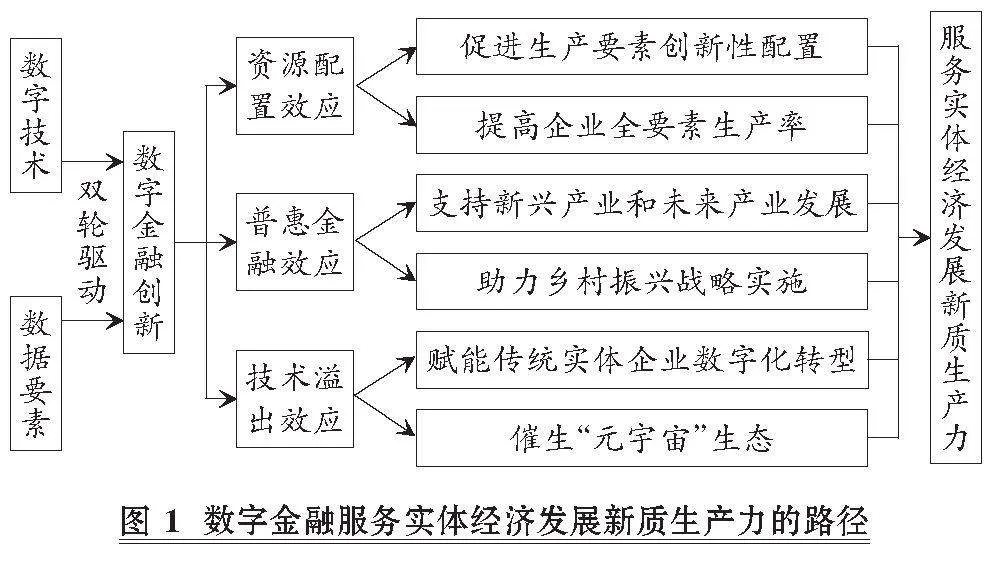

数字金融是数字技术与数据要素“双轮驱动”的金融创新, 通过运用人工智能、 区块链、 云计算等底层数字技术, 并将数据要素作为新型生产要素纳入生产函数, 能够创新金融产品、 业务流程和商业模式, 深化金融供给侧结构性改革, 发挥资源配置效应、 普惠金融效应和技术溢出效应, 更好地匹配和满足实体经济发展新质生产力的需求。因此, 数字金融服务实体经济发展新质生产力的路径主要有三条, 如图1所示。

1. 数字金融通过资源配置效应服务实体经济发展新质生产力。新质生产力以生产要素创新性配置为重要驱动因素, 以全要素生产率提升为核心标志。数字金融通过资源配置效应, 能够提高各类资源配置效率, 降低融资成本, 纠正金融错配, 促进生产要素创新性配置和全要素生产率大幅提升, 服务实体经济发展新质生产力。

(1) 数字金融提高资源配置效率, 促进生产要素创新性配置。数字金融是利用数字技术等新型生产工具和数据要素等新型生产资料, 改变传统金融服务模式的新金融业态, 具有以科技创新提高金融资源和资本要素配置效率、 引导金融资源流向全要素生产率较高的行业和企业, 进而促进各类优质生产要素向先进生产力顺畅流动和创新配置的作用, 因此是培育和发展新质生产力的重要支撑。

首先, 数字金融通过数字技术的深度应用, 提高资源配置效率。大数据和云计算在数字金融中的应用, 有助于更好地了解借款人的实际需求和风险偏好, 引导金融资源流向生产效率较高或更具有成长性和发展潜力的领域, 促进生产要素创新性配置。人工智能, 特别是以ChatGPT为代表的生成式人工智能在金融产品和业务流程中的应用, 有助于快速响应和精准匹配实体企业金融需求, 助力实体经济发展新质生产力。区块链技术在供应链等多方协同场景中的应用, 能够使核心企业的信用传递到供应链末端的中小微实体企业, 扩大供应链金融服务覆盖面, 并通过智能合约机制, 提高交易的便捷性、 透明度和安全性, 促进优质生产要素向发展新质生产力高效配置。

其次, 数字金融通过降低市场交易成本, 优化生产要素配置。数字金融能够打破传统金融服务时空限制, 拓宽实体企业融资渠道, 提高企业资金利用率, 进而降低市场交易成本和企业财务风险, 有利于实体经济生产要素的高效配置(潘艺和张金昌,2022)。同时, 数字技术在金融监管中的应用, 有助于推动监管科技的发展, 提高监管穿透性, 减少市场不正当行为, 降低市场交易成本, 完善多层次资本市场体系, 从而有利于优质实体企业, 特别是创新能力强的“独角兽”企业脱颖而出、 上市融资, 促进生产要素市场化创新配置, 服务实体经济发展新质生产力。

(2) 数字金融降低实体经济融资成本和纠正金融错配, 提升全要素生产率。全要素生产率是产出与综合要素投入之比, 体现了技术进步和创新驱动对生产力的重大影响, 新质生产力以全要素生产率提升为核心标志。数字金融的资源配置效应主要通过降低融资成本和纠正金融错配, 来提升企业全要素生产率, 进而服务实体经济发展新质生产力。

首先, 数字金融的发展能够畅通贷款市场报价利率(LPR)市场化传导机制, 更全面地贯彻落实国家支持实体经济的货币信贷政策, 降低优质实体企业的综合融资成本, 提高企业的投入产出转化效率和全要素生产率。同时, 数字金融在市场利率风险管理场景中的应用, 还能降低金融机构的市场风险承担水平。根据收益与风险相匹配的定价原则, 上述资源配9b320735e8596b7c7bc718a914a4a8ac置效应对风险的降低传导到贷款利率定价端, 能显著降低实体企业融资成本和资本成本, 助力提升全要素生产率。

其次, 数字金融通过资源配置效应, 还可以减少金融错配, 进而提升全要素生产率。金融错配是指金融资源无法合理有效地投入到生产效率更高的企业或部门, 增加了民营企业、 中小企业和科技型企业获取资金的难度和成本, 不利于生产要素的合理配置和全要素生产率的提升(张根明和高漪环,2021)。数字金融的发展使金融机构扩大实体经济信贷规模, 并更多地流向生产效率和市场化程度较高的民营实体企业, 纠正传统金融的所有制“属性错配”。同时, 数字金融的“鲶鱼效应”倒逼传统金融机构数字化转型, 促进金融产品创新, 优化中小企业融资环境, 纠正“规模错配”, 支持中小企业创新创业和成长壮大。数字金融还可以客观地评估科技型企业的风险状况、 资信水平和发展潜力, 并精准预测其金融服务需求及其变化趋势, 提供更加高效、 便捷和低成本的金融服务, 满足科技型企业, 特别是传统金融易忽视的初创期科技型企业的金融服务需求, 纠正“领域错配”。综上, 数字金融通过优化金融资源配置, 有助于纠正传统金融的“属性错配”“规模错配”和“领域错配”, 加大对民营企业、 中小企业和科技型企业的支持力度, 而上述企业通常具有较高的生产效率(Xie和Liu,2022), 因此有利于提升全要素生产率, 服务实体经济发展新质生产力。

2. 数字金融通过普惠金融效应满足发展新质生产力的金融需求。战略性新兴产业和未来产业是孕育新质生产力的重要源泉, 而新兴产业和未来产业的培育与发展离不开金融支持, 特别是需要通过数字普惠金融创新, 来填补传统金融服务实体经济新创企业的“短板”, 满足新质生产力发展过程中的新金融需求。同时, 新质生产力是符合新发展理念, 体现高质量协调均衡发展要求的先进生产力质态, 而协调均衡发展内在要求促进乡村振兴、 弥合城乡鸿沟。数字金融通过普惠金融效应能够满足乡村振兴对金融服务的需求, 促进城乡融合发展, 在更大范围服务实体经济发展新质生产力。

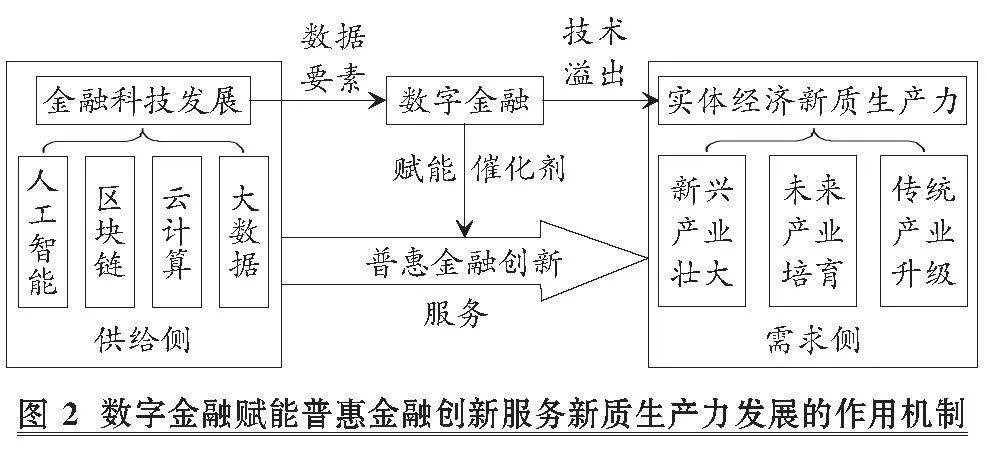

(1) 数字金融赋能普惠金融创新, 支持战略性新兴产业和未来产业发展。科技创新能够催生新产业、 新模式、 新动能, 是发展新质生产力的核心要素。因此, 新质生产力的形成需要整合科技创新和产业创新资源, 积极发展战略性新兴产业和未来产业, 以新产业集群的壮大升级实现生产力质的飞跃。在完善现代化产业体系、 促进数实融合的新要求下, 战略性新兴产业主要聚焦新一代信息技术、 新材料、 高端装备、 前沿新兴氢能、 智能网联新能源汽车、 商业航天、 低空经济等领域; 未来产业则要前瞻性布局“元宇宙”、 脑机接口、 量子技术、 生成式人工智能、 人形机器人、 生命科学、 未来网络等新赛道(王宇,2024)。战略性新兴产业是孕育未来产业的基础, 而未来产业随着技术成熟度的提高, 会转变为战略性新兴产业。两者的发展都离不开高质量的金融支持, 但是新兴产业和未来产业企业大都处于创业阶段或发展初期, 面临着较大的经营风险, 传统金融缺乏高效的产品来满足其需求(沈冰和肖赫文,2023)。而数字技术驱动的金融科技通过融合数据要素, 推动数字金融赋能普惠金融创新, 成为金融供给侧服务实体经济需求侧新兴产业壮大、 未来产业培育、 传统产业升级, 进而促进新质生产力发展的“催化剂”, 如图2所示。

数字金融的广覆盖、 低成本、 高效率等优势, 与普惠金融重点服务对象的需求相匹配, 促进金融资源流向实体经济发展新质生产力的重点领域。例如, 传统金融机构的信用评估模型主要依赖硬信息而非软信息, 数字金融能够挖掘科技型中小企业、 “专精特新”企业的软信息, 融合知识产权数据、 科技人才信息等多维度数据, 构建和完善信用评估模型, 弥补其缺乏征信记录、 经营数据和抵押资产的不足, 为新兴产业和未来产业企业提供及时的资金支持(周雷等,2023)。李晓芳(2023)研究发现, 数字金融线上优化、 下沉服务的双线联动, 可以利用科技力量与灵活制度完成有益的互补, 赋能普惠金融产品创新, 扩大金融服务的覆盖面和提高其可获得性。金融机构创新投贷联动、 知识产权融资、 区块链资产证券化、 大数据征信、 科技保险等产品, 可以满足新兴产业和未来产业中各类“专精特新”企业和科技型企业多样化、 全生命周期的科技金融服务需求, 助力实体经济发展新质生产力(陆岷峰,2024a)。此外, 发展新质生产力也不能忽视、 放弃传统产业, 数字金融赋能普惠金融创新, 可以为传统实体企业的设备更新和“智改数转网联”提供金融支持, 促进传统产业升级, 服务新质生产力发展。

(2) 数字金融满足农村普惠金融需求, 助力乡村振兴战略实施。新质生产力是符合创新、 协调、 绿色、 开放、 共享新发展理念的先进生产力, 国家乡村振兴战略的实施, 有利于实现创新驱动发展、 城乡协调发展、 绿色可持续发展, 促进城乡共享开放发展成果, 在更大范围培育和形成新质生产力。人工智能、 区块链、 云计算、 大数据等数字技术驱动数字金融与普惠金融相结合, 通过支持农户创新创业、 发展农村消费金融、 建设新型数字基础设施等路径, 为满足乡村振兴过程中的各类普惠金融需求、 填补城乡“数字鸿沟”、 促进城乡协调发展, 进而服务实体经济发展新质生产力提供了重要支撑。

首先, 数字普惠金融能够支持农户创新创业, 赋能新型农业经营主体发展新质生产力。曾之明等(2023)实证研究发现, 数字金融能通过提升农户经营能力、 缓解农户融资约束等机制支持农户创新创业, 助力农业高质量发展和乡村振兴。数字金融借助大数据、 互联网等技术, 融合农村信用户、 金融科技创新监管试点、 农业供应链等平台提供的信用信息, 可以更好地发挥其普惠金融效应, 拓宽农户创新创业的融资渠道, 为家庭农场、 农民专业合作社、 农业科技企业、 农业社会化服务组织等新型农业经营主体提供高效率的金融服务, 满足其多样化的融资需求, 从而支持乡村振兴战略实施, 服务实体经济发展新质生产力。

其次, 数字金融能够满足农村消费金融需求, 释放乡村振兴消费潜能, 为企业提供广阔的市场空间。数字普惠金融的发展有助于推动数字金融产品在农村的普及, 创新提供便捷支付、 资金支持与风险保障等功能, 有效激发农村的消费需求, 显著改善农村居民的消费体验, 同时助力直播电商等新业态的发展, 畅通城乡循环, 服务乡村振兴和新质生产力发展。

最后, 数字金融能够满足农村数字基础设施建设需求, 促进城乡融合发展。朱太辉和张彧通(2022)调研发现, 数字金融通过金融服务供应链与乡村产业供应链的“双链联动”, 为农村数字基础设施建设提供针对性的资金和信息支持, 改善农村基础设施水平, 助推城乡基本公共服务均等化, 满足农村实体经济发展需求, 促进数字乡村建设和城乡融合发展。张勋等(2019)的研究也证实, 数字普惠金融对乡村振兴具有正向空间溢出效应, 不仅能够服务本地农村家庭, 而且能够带动周边地区的包容性增长, 助力实体经济高质量均衡发展。

3. 数字金融通过技术溢出效应促进数字经济与实体经济深度融合。新质生产力具有高科技、 高效能、 高质量特征, 是符合数实融合要求的先进生产力质态。发展新质生产力, 必须及时应用数字金融科技创新成果, 充分发挥技术溢出效应, 赋能传统产业转型升级, 积极培育“元宇宙”等未来产业, 促进数字经济和实体经济深度融合。

(1) 数字金融的底层数字技术创新赋能传统实体企业数字化转型升级。数字金融底层数字技术与泛在联通的移动互联网相结合, 具有很强的正外部性(庞瑞芝等,2021), 不仅能推动金融创新, 而且通过技术溢出与实体经济深度融合, 对实体企业的组织、 生产、 管理和运营均产生重大影响, 赋能传统实体企业数字化转型, 提高全要素生产率, 服务新质生产力发展。例如, 以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术的发展, 不仅通过智能信贷、 智能投顾等应用大幅提高数字金融服务实体经济的质效, 而且在实体企业中的应用, 能够推动制造、 销售和客服的智能化、 自动化转型, 节约运营成本, 显著提升生产效率, 赋能企业发展新质生产力。区块链技术在数字供应链金融场景中的应用, 不仅能解决供应链上下游实体企业的融资问题, 而且有助于构建覆盖供应链产业链的可靠信息系统, 实现信息流、 商流、 物流和资金流的可信共享与流转, 推动供应链上下游的传统实体企业“链式”数字化转型, 加快形成新质生产力。云计算技术可以搭建综合金融科技云平台, 使实体企业接入“全天候”的公有云和混合云服务, 实现金融机构与实体企业的信息互通和供需衔接, 降低企业按需获取软件和服务的成本, 引导金融机构开发有针对性的金融产品, 整合金融服务、 征信管理、 技术支持等功能, 为传统实体企业数字化转型升级提供重要的基础设施和平台(张一帆,2024)。大数据既是新的生产要素, 也是新的劳动对象。大数据技术既能为实体企业融资提供“信用画像”, 也能为企业内部管理构建“数据图谱”和“驾驶舱”, 帮助企业整合内外部数据, 实现精益管理和降本增效, 赋能新质生产力在企业中的培育和发展。

(2) 前沿数字技术的集成催生服务新质生产力的“元宇宙”生态。“元宇宙”不仅是培育新质生产力的未来产业之一, 而且为数字金融服务新质生产力发展提供了新空间。将数字金融的底层数字技术与数据生产要素深度融合, 并推动多种前沿技术的革命性突破和集成式创新, 有助于构建服务实体经济发展新质生产力的“元宇宙”生态, 使技术溢出效应通过“数实共生”空间惠及更多实体企业, 赋能产业高端化、 智能化、 绿色化。“元宇宙”生态的构建, 要将各种数字金融底层技术与实体经济各类数据要素相融合, 构建与现实物理世界对应的“平行数字世界”, 形成泛在普惠的超大型“元宇宙”生态。其中: 区块链技术能将“元宇宙”中的各种数字资产进行登记、 存证、 确权、 传递和交易, 构建基于智能合约的自动化的自治通证经济新体系, 保障价值的可信流转和安全归属, 为实体经济发展新质生产力提供承载空间和全新场域; 数字孪生技术能为实体企业在“元宇宙”中构建虚实高度一致的“数字分身”, 提供高沉浸感、 高仿真的虚拟现实体验; 人工智能技术能够创建智能化的虚拟数字人, 服务和支撑实体企业的“数字分身”在“元宇宙”内实现高效内容生产和智能互动, 赋能产业高端化、 智能化发展。当然, 实体企业应用数字技术推动数字化转型和融入“元宇宙”生态, 也离不开金融机构的资金和综合服务支持, 因此数字金融与实体经济的融合, 不仅为实体企业的“智改数转”提供了重要的底层技术, 而且为金融机构服务实体经济提供了新的市场空间。金融机构以“元宇宙”为载体, 为实体企业提供绿色、 精准、 高效的数字金融服务, 同时发挥技术溢出效应, 能够更好地贯彻落实新发展理念, 助力形成新质生产力, 支持实体经济高质量发展。

三、 数字金融服务实体经济发展新质生产力的挑战

服务新质生产力发展是坚持金融服务实体经济的根本宗旨、 做好数字金融大文章的出发点和落脚点。数字金融通过资源配置效应、 普惠金融效应、 技术溢出效应等路径服务实体经济发展新质生产力, 已取得了积极成效, 但对照数字金融服务新质生产力发展的内涵, 其在创新监管、 金融生态、 “金融元宇宙”落地、 复合型创新人才培养等方面仍存在一些挑战和薄弱环节, 有待进一步完善。

1. 服务新质生产力发展的数字金融创新监管待完善。数字金融风险的跨行业、 跨区域、 复合性特征, 给传统金融监管体系带来了挑战, 而服务发展新质生产力又对数字金融创新监管提出了新要求, 在通过数字金融创新提升金融服务实体经济质效的同时, 更需要强大的监管体系和前瞻性的风险防范机制。为实现鼓励创新与防范风险的平衡, 中国人民银行组织开展了金融科技创新监管试点, 旨在探索构建符合国情的中国版“监管沙盒”模式, 为数字金融创新项目提供真实但受控的测试环境, 并允许通过测试的项目面向市场提供常态化服务。截至2023年末, 共有33个试点项目通过测试“出盒”, 包括27个数字金融服务项目和6个科技赋能金融产品项目。但是, 这些项目主要集中在东部发达地区, 服务实体经济发展新质生产力的广度和深度有限, “监管沙盒”的流程也有待优化。同时, 数字金融创新监管的体制机制有待完善, 需要进一步健全顶层设计、 法律法规和监管工具, 提升监管科技能力, 加强对金融机构的监管激励, 稳步扩大试点, 发挥对新质生产力形成和实体经济高质量发展的全局性示范、 带动作用。

2. 促进高质量均衡发展的数字金融生态圈待“扩围”。数字金融生态是数字经济与生态体系的融合体, 是数字金融、 普惠金融等各类主体和内外部环境的集成生态体系。数字金融生态圈由数字金融核心企业及其上下游生态圈企业共同构成, 涵盖金融机构、 科技企业、 数字金融平台、 高校、 科研机构、 新型数字基础设施等各类主体, 为数字金融服务实体经济提供了重要的生态系统和支持环境。但是, 在服务新质生产力发展的新要求下, 我国数字金融生态圈建设仍需进一步完善支持体系和扩大范围。首先, 现行支持政策主要针对持牌金融机构, 对生态圈上下游企业缺乏明确的认定标准和支持措施, 影响供应链协作深度和数字普惠金融服务覆盖面。其次, 针对服务新质生产力对象的多样性和广泛性, 需要进一步扩大数字金融生态圈的范围, 弥补金融服务实体经济发展新质生产力的薄弱环节, 培育和引进服务新兴产业成长、 未来产业布局、 传统产业升级、 乡村振兴和绿色发展等的生态圈企业, 促进高质量均衡发展, 并加强数字金融新型基础设施和平台建设, 提高生态圈的协同创新能力。此外, 部分地区数字金融对实体经济发展新质生产力的支撑不足, 尚未形成产业集群, 需要因地制宜加强培引, 完善数字金融生态体系, 更好地发挥普惠金融效应和资源配置效应, 服务实体经济发展新质生产力。

3. 与新质生产力匹配的“金融元宇宙”尚未全面落地。新质生产力具有全面性和高效性, 体现在数字金融服务实体经济高质量发展的各类场景中。“元宇宙”作为现实物理世界与平行数字世界交织的通证经济体系, 已成为数字金融创新的新载体, 也是催生新质生产力的重要未来产业。但是, 现行“元宇宙”在金融场景中的应用主要局限于某项具体业务的数字化替代, 如虚拟数字人、 智能投顾、 AR企业客服等, 尚未充分发挥数字金融的技术溢出效应, 能拓展“元宇宙”金融应用的前沿核心技术也有待进一步突破。因此, 符合新质生产力发展对数字金融业务多样性、 包容性和普适性要求, 全方位服务实体经济的“金融元宇宙”有待真正落地。探索构建与新质生产力匹配的分层结构、 功能完整、 数实融合的“金融元宇宙”, 需要加强各类前沿数字技术的协同攻关和集成应用, 并深度嵌入各类金融服务场景, 开辟数字金融服务实体经济高质量发展的新空间。

4. 支撑新质生产力发展的复合型创新人才不足。新质生产力以劳动者、 劳动资料、 劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵, 因此劳动者素质是影响新质生产力的重要因素, 发展新质生产力对劳动者素质暨人才培养提出了更高要求。数字金融服务实体经济发展新质生产力, 需要大量数字金融、 金融科技复合型创新人才作为支撑。但是, 现阶段数字金融、 金融科技复合型创新人才仍是数字经济时代的稀缺资源, 因为在传统金融机构的人才结构中, 大都以经济金融专业为背景, 既懂金融又掌握数字技术, 还了解新兴产业、 未来产业发展规律的复合型人才不足。同yMjkDn7zIP7RaZ098yKb9XEe9kmSql1iJm0U46SCCPY=时, 数字金融服务新质生产力发展对人才的要求具有创新性强、 技能复合性高的特点, 所以导致了培养难度大、 培养周期长等问题, 加剧了人才供需矛盾。

四、 促进数字金融服务实体经济发展新质生产力的对策建议

针对数字金融服务实体经济发展新质生产力路径上存在的挑战和不足, 为更好地促进数字金融守正创新, 发挥数字金融对发展新质生产力的助推和支撑作用, 本文提出以下对策建议:

1. 深化金融科技创新监管试点, 增强数字金融服务新质生产力发展的能力。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。优化金融资源配置, 助力提高全要素生产率, 是数字金融服务实体经济发展新质生产力的主要路径之一。截至2023年末, 中国人民银行组织开展的金融科技创新监管试点涉及15个省级行政区, 一批服务重大战略、 重点领域和薄弱环节的数字金融试点项目落地, 优化了区域金融资源配置。但是, 服务新质生产力发展对金融监管和金融高质量发展提出了新要求, 为进一步发挥数字金融的资源配置效应, 需要深化金融科技创新监管试点, 坚定不移走中国特色金融发展之路。要根据经济发展中的新金融需求, 以服务实体经济发展新质生产力为重点, 创新包容审慎的监管工具, 在风险可控、 依法合规的前提下, 逐步扩大试点范围, 加强重点行业统筹布局和投资引导, 推出更多试点项目, 提高数字金融服务实体经济质效。鼓励金融机构根据各地产业基础, 运用数字技术和数据要素赋能金融场景, 开发符合实体经济新兴产业壮大、 未来产业培育、 传统产业升级特点和发展需求的产品与服务, 因地制宜发展新质生产力。优化民营企业和制造业企业金融服务, 加强对科技创新、 “专精特新”、 绿色低碳等重点领域实体企业的资金支持。支持持牌金融机构与数字科技企业加强合作, 由持牌金融机构提供金融应用场景, 鼓励具有实质创新性的数字科技企业作为申报主体参加试点, 为金融机构解决服务实体经济中的痛点、 难点问题提供科技产品和数字化解决方案, 提升金融机构数字金融服务实体经济发展新质生产力的能力, 为高质量发展提供强劲推动力、 支撑力。

运用数字金融服务实体经济发展新质生产力, 要坚持从实际出发, 统筹发展和安全, 健全监管与治理体系。中央金融工作会议强调, 要全面加强金融监管, 完善金融体制, 优化金融服务, 防范化解风险, 切实提高金融监管有效性。因此, 在深化金融科技创新监管试点过程中要坚持鼓励创新与防范风险的平衡, 完善适应数字金融创新发展的中国版“监管沙盒”模式。 首先, 健全数字金融监管的顶层设计, 构建中国人民银行与地方金融管理部门密切配合的监管体制机制, 完善政策法规、 组织架构和实施细则, 提高试点项目遴选的质量和科学性, 优先选择具有实质创新性、 能真正服务新质生产力发展的项目参加试点。其次, 优化“监管沙盒”内部的测试流程, 制定每个测试环节的标准, 通过准入测试的合规项目需要设计详细的测试方案和风险预案, 并确保参与试点的金融消费者知情同意(周雷等,2024a)。最后, 经监管部门最终评估通过的项目, 可以面向市场提供常态化服务, 在更大范围运用数字金融创新产品服务实体经济发展新质生产力。在试点的全流程中, 加强监管科技应用, 前瞻性识别、 评估、 预警和防范数字金融风险, 不断提升监管的专业性、 穿透性和有效性。完善中央与地方金融监管部门的常态化沟通对接机制, 根据市场变化对试点机构及时予以监管指导, 确保数字金融守正创新, 服务实体经济发展新质生产力的正确方向。

2. 培育和引进数字金融生态圈企业, 扩大数字普惠金融服务覆盖面。数字金融生态圈企业的培育和引进, 对于更好地发挥数字金融的普惠金融效应, 在更大范围服务实体经济发展新质生产力具有重要意义。完善支持政策体系, 明确数字金融生态圈企业, 特别是核心企业的认定标准, 引导数字金融产业各类主体规范发展、 协同创新。提高数字金融创新与新质生产力发展需求的“耦合度”, 加强顶层设计, 优化数字金融产业创新集群空间布局, 积极培育数字金融生态圈企业, 特别是要发挥国有大型金融机构在完善数字金融生态圈和服务新质生产力发展方面的带头作用与示范效应, 加大对金融大数据、 数字人民币、 供应链金融、 科创金融、 乡村金融、 绿色金融、 跨境金融等数字金融生态圈企业的培育力度, 不断扩大数字普惠金融服务覆盖面, 为新兴产业壮大、 未来产业培育和传统产业升级提供更加普惠、 高效、 优质的数字金融服务, 打通金融服务实体经济发展新质生产力的薄弱环节和关键领域, 促进高质量均衡发展。以平台引领带动数字金融创新, 加快建设数字金融实验室、 金融科技创新工场、 数字金融功能性总部、 大数据征信平台等新型数字基础设施或创新工作载体, 赋能传统金融机构数字化转型与数字金融生态圈企业发展相互协同, 提升金融服务实体经济新质生产力发展的能力。各地围绕产业链供应链“补链”和“强链”, 加大数字金融的招商和引才力度, 紧密结合本地资源禀赋、 产业基础、 科研条件等, 有针对性地引进数字金融生态圈核心企业和金融科技领军企业, 促进高端资源、 数据要素和数字人才集聚, 推动数字金融产业集群发展和数字普惠金融创新, 提高金融资源的跨时空配置效率, 为因地制宜发展新质生产力、 扎实推进高质量发展提供有力金融支持。

3. 加强前沿数字技术协同攻关和应用, 构建匹配新质生产力的“金融元宇宙”。人工智能、 区块链、 大数据等数字技术不仅是数字金融创新的底层技术, 而且为构建匹配新质生产力的“金融元宇宙”提供了数字底座。金融机构、 科技企业、 高校和科研机构要加强对生成式人工智能、 区块链“闪电网络”、 大数据多维引擎与增强分析等前沿数字技术的协同攻关及集成创新应用, 以突破底层技术瓶颈, 创新金融产品和服务, 探索构建数实融合的“金融元宇宙”, 通过技术革命性突破、 生产要素创新性配置和产业深度转型升级催生新质生产力, 全方位服务实体经济高质量发展。

首先, 加强金融机构与科技企业的合作, 发挥“元宇宙”的数字孪生功能和虚实共生、 沉浸开放的优势, 在“金融元宇宙”中实时形成金融服务对象实体企业的“数字分身”, 实现全部实体经济和金融数据的实时可信上链, 为“金融元宇宙”精准服务实体经济发展新质生产力奠定技术和数据基础。其次, 金融机构运用“元宇宙”的边云协同功能和多维实时处理的优势, 将平面的“场景金融”升维为立体的“场域金融”, 发挥数据要素乘数效应, 提供覆盖新质生产力主体全生命周期、 全产业链条和满足多样化、 个性化需求的实时数字金融产品与服务。再次, 在风险管理中充分发挥“元宇宙”的数实融合功能, 在数字世界提前感知、 模拟和推演现实世界可能发生的金融风险, 并进行多维度风险仿真和压力测试, 以此制定各类有效的风险预警措施和防控方案, 提高风险防控的前瞻性, 为数字金融服务实体经济发展新质生产力提供有力安全保障。最后, “元宇宙”提供了虚实共生与沉浸体验的全新空间, 使虚拟的数字金融服务也具备了“具身性”。在“元宇宙”世界, 持续坚持金融服务实体经济的根本宗旨, 加大金融服务模式和应用的再创新力度, 提供专属化、 高智能、 有温度的金融服务, “无缝对接”实体经济生产经营需求, 促进生产要素创新性配置, 实现数字金融创新与实体经济发展新质生产力的相互促进和良性循环。

4. 加快培养数字金融复合型创新人才, 为服务新质生产力发展提供人才保障。人才是发展新质生产力的高素质劳动者和重要生产要素, 数字金融服务实体经济发展新质生产力离不开人才支持, 特别是需要加快培养复合型创新人才。因此, 有必要构建多方协同、 相对完整的数字金融复合型创新人才培养体系。

首先, 高质量的高等教育是培养复合型创新人才的主要途径, 高校要根据科技发展新趋势和新质生产力发展的新要求, 用好学科交叉融合的“催化剂”, 优化学科设置和复合型人才培养模式, 积极开设数字金融、 金融科技等专业, 修订人才培养方案, 加强校企合作, 共同开发数字金融交叉学科课程, 为服务实体经济发展新质生产力培养急需的数字金融复合型创新人才。其次, 金融机构和金融科技企业要发挥人才培养的主体地位, 在实践中积极培养和使用金融科技复合型创新人才, 注重人才的跨部门交流和轮岗轮训, 建立与完善相应的内部评价和收入分配机制, 激发劳动、 知识、 技术、 管理和数据等生产要素活力, 更好体现人才的市场价值。企业还可与行业协会、 高校、 科研院所合作成立数字金融产学研创新人才联盟, 共建共享人才数据库, 同时借助数字技术构建和完善人才交互平台, 通过柔性流动机制与高校、 科研院所交互, 推动复合型创新人才的培养、 集聚和合理流动, 为服务实体经济发展新质生产力提供人才保障。再次, 政府部门要为复合型创新人才的培养和发展营造良好的政策环境。一方面, 可以制定人才引进和培养的专项支持政策, 探索开展数字金融领军人才评选, 加大对服务实体经济发展新质生产力成效显著的人才奖励和支持力度; 另一方面, 可以组织开展对数字金融生态圈企业和服务新兴产业、 未来产业相关人才的专题培训, 提高人才的创新能力和专业化水平, 加快培养复合型创新人才。最后, 由于创新在新质生产力发展中起主导作用, 全社会需积极营造鼓励创新、 宽容失败的良好氛围, 支持开展数字金融前沿技术的原创性探索, 加速复合型创新人才培养和成长, 更好地推动数字金融创新, 全方位服务实体经济发展新质生产力。

【 主 要 参 考 文 献 】

何秋洁,何香玲,陈国庆.金融发展推动新质生产力加快形成的长效机制研究[ J].当代金融研究,2023(11):1 ~ 14.

李晓芳.数字经济时代的普惠金融之路[ J].银行家,2023(5):36 ~ 38.

陆岷峰.科技金融赋能实体经济和新质生产力发展:经典理论、理论框架与应对策略[ J].改革与战略,2024a(2):1 ~ 13.

陆岷峰.商业银行在铸造新质生产力中的地位与路径[ J].江南论坛,2024b(2):28 ~ 33.

吕太升,王玲莉,唐勇.数字普惠金融赋能企业高质量发展:理论机制与经验证据[ J].武汉金融,2023(6):3 ~ 13.

潘艺,张金昌.数字金融、财务风险与企业高质量发展——基于我国A股和新三板制造业上市企业的经验证据[ J].武汉金融,2022(11):3 ~ 12.

庞瑞芝,涂心语,严晓玲.产品市场竞争与知识溢出如何影响企业研发?——基于多维空间邻近的实证识别[ J].产业经济研究,2021(2):1 ~ 14+29.

沈冰,肖赫文.金融推动加快形成新质生产力[ J].当代金融研究,2023(12):1 ~ 11.

王伟,汪祥耀.新质生产力引领我国会计改革创新的思考[ J].财会月刊,2024(6):58 ~ 64.

王宇.以新促质:战略性新兴产业与未来产业的有效培育[ J].人民论坛,2024(2):32 ~ 35.

习近平.加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N].人民日报,2024-02-02.

肖宇,宋瑞晨.数字金融发展、信贷资源配置效率与城市创新能力提升[ J].企业经济,2023(12):150 ~ 160.

张根明,高漪环.控股股东股权质押、金融错配与企业双元创新[ J].会计之友,2021(6):88 ~ 94.

张勋,万广华,张佳佳,何宗樾.数字经济、普惠金融与包容性增长[ J].经济研究,2019(8):71 ~ 86.

张一帆.加快形成东北新质生产力的金融机遇[ J].中国金融,2024(1):93 ~ 96.

曾之明,罗浩峰,陈泳江.共同富裕视角下数字金融促进农户创业机制与路径[ J].农村金融研究,2023(9):38 ~ 52.

周雷,陈佳慧,熊舒琪,车旻昌,黄娴萍.金融强国视域下中国版“监管沙盒”的构建与完善——基于金融科技创新监管试点的应用研究[ J].西南金融,2024a(4):60 ~ 73.

周雷,张鑫,董珂.数字金融创新有助于促进实体经济高质量发展吗?——基于金融服务效率的机制分析与空间计量[ J].西安财经大学学报,2024b(1):60 ~ 72.

周雷,朱鹏垒,吴涵颖,金吉鸿.数字征信服务小微企业融资特征、机理与对策研究:基于全国首个小微企业数字征信实验区的调查[ J].征信,2023(1):70 ~ 78.

朱太辉,张彧通.农村中小银行数字化转型赋能乡村振兴研究——兼论“双链联动”模式创新[ J].南方金融,2022(4):55 ~ 69.

Obschonka M., Audretsch D. B.. Artificial Intelligence and Big Data in Entrepreneurship:A New Era has Begun[ J]. Small Business Economics,2020(3):529 ~ 539.

Xie C., Liu C.. The Nexus Between Digital Finance and High-Quality Development of SMEs: Evidence from China[ J]. Sustainability,2022(12):741 ~ 760.