素养导向下的小学人工智能跨学科单元主题教学

【摘 要】跨学科单元主题教学是提升学生核心素养的重要手段,笔者结合学生科学课上的养蚕活动,设计小学人工智能“智能养蚕”主题单元,旨在探索小学人工智能跨学科单元主题教学路径,以“情境问题”为导向,有效发展学生人工智能学科核心素养。

【关键词】跨学科主题;单元教学;核心素养;智能养蚕

【中图分类号】G434 【文献标志码】A

【论文编号】1671-7384(2024)07-051-03

当前,如何推进小学人工智能教育,培养学生的核心素养,从而发挥其育人功能,已成为重要的课题。《中小学人工智能课程指南》指出“课程倡导跨学科主题的项目式学习,将知识建构、技能培养与思维发展融入应用人工智能技术方法解决问题和完成任务的过程中”[1]。同时,小学人工智能学科教学应立足学情,精心设计符合学生生活经验和认知特点的教学内容和教学活动。本文以AI“智能养蚕”跨学科单元主题教学为例,探索小学人工智能教学的可行路径。

跨学科单元主题教学内涵

小学人工智能跨学科单元主题教学,是以小学人工智能单元教学为载体,引导学生在某一主题中基于真实情境发现问题,综合应用不同学科的学习视角、学科知识和方法展开思维活动,分析人工智能原理和应用的同时,创造性地解决问题,以此促进学生综合素养的提升。小学人工智能跨学科单元主题教学包含跨学科教学和单元主题教学两个内涵:前者围绕小学人工智能学科教学,选定一个课题,运用不同学科知识对该课题进行教学设计,引导学生开展综合性学习;后者就教学模式而言,通过跨学科领域的主题探究,开展单元整体教学,让学生系统地学习和应用人工智能知识与技能,发挥学生的主体建构性,实现学生的综合素养发展[2]。可见,二者均指向以学生的全面发展为目标而进行的教学活动设计,也为素养导向的小学人工智能学科教学设计提供了思路。

跨学科单元主题教学设计

笔者基于《中小学人工智能课程指南》(以下简称“课程指南”)提出的人工智能核心素养,即智能意识、智能思维、智能应用与创造、智能社会责任[3],结合四年级科学学科的“养蚕”单元主题活动,设计小学人工智能“智能养蚕”跨学科单元主题教学。

1.单元主题分析

AI“智能养蚕”单元是基于“uKit进阶级”人工智能积木套件和uKit EDU(或uCode)图形化编程软件,让学生通过主题项目探究,分析人工智能的相关原理和应用,设计并实现AI智能模型。该单元主题内容让学生了解人工智能能够提高养蚕效率,并通过人工智能原理和应用,结合养蚕中遇到的温湿度、亮度调节等实际问题,分析智能模型表征,进行模型应用推理,实现智能养蚕模型实例;结合智能创意培养学生的创新意识,提升学生的综合素养,让学生感受人工智能对传统养蚕方式的发展与变革。本单元体现了人工智能、科学、数学、劳动等多个学科知识的融合,强调学生对抽象模型的逻辑推理,以及能够通过人工智能原理和应用实现智能创意物化,提升解决问题的能力,发展学生综合能力和创新精神。

2.单元主题目标设计

笔者以培养学生的人工智能学科核心素养为导向,确定本单元跨学科教学目标如下:(1)借助“uKit进阶级”人工智能积木套件和uKit EDU(或uCode)图形化编程软件平台等教学资源,引导学生在参与智能养蚕模型实现活动过程中形成逻辑思维能力,促进人文底蕴发展,培养智能应用与创造能力;(2)通过智能养蚕模型及其算法的分析、设计、应用、优化、迭代,提高学生的观察能力、分析能力、知识迁移能力,有效培养学生的智能思维能力;(3)结合养蚕中的温度、湿度和亮度数据,通过获取人工智能传感器的数值,以及改变人工智能应用模块代码参数值等数据,提升学生的智能意识;(4)通过实现智能养蚕模型,提高学生利用人工智能技术解决生活生产遇到的问题的能力,让学生感受传承华夏文明并增强利用人工智能技术为实现传统农业发展的智能社会责任,体会人工智能带来劳动效率的提高,树立学生劳动美德意识。

3.单元课时教学设计

基于“智能养蚕”跨学科主题,以核心素养培养为宗旨,践行知识学习和实践并重,笔者设计了本单元5个课时教学内容。第1课时智能养蚕知多少,了解蚕的一生变化以及蚕不同时期的生长环境需求,提出智能养蚕的人工智能应用设想,对AI智能模型进行功能分析及逻辑推理,为养蚕盒搭建人工智能应用固定支架。第2课时感知蚕的生活环境,了解亮度传感器和温湿度传感器的原理和应用、连接传感器与主控设备,通过uKit获取蚕盒内的温湿度值和亮度值,并分析其对智能模型的意义。第3课时智能调节养蚕温湿度,执行器直流电机的原理及应用,为蚕盒设计并搭建智能通风模型,分析直流电机的功能代码,描述并实现通风模型的程序算法。第4课时智能调节养蚕亮度,执行器舵机的原理及应用,为蚕盒设计并搭建智能遮光模型,分析设计舵机的动作,描述并实现遮光模型的程序算法。第5课时智能养蚕创意升级,眼灯、蓝牙音箱等其他模块的原理及应用,进一步完善或优化智慧养蚕整体模型和算法,小组展示并交流AI智能创意,智能创意及过程性学习评价。

跨学科单元主题教学实施

1.概念统领,形成单元主题结构图谱

随着人工智能教育的推动,美国在K-12阶段开设人工智能课程并提出人工智能教育的五大概念,分别是感知、表征与推理、机器学习、人机交互、社会影响[4]。这五大概念具有内部顺序性和逻辑性,从“感知输入”到“表征和推理”再到“人机交互”这一过程实现AI技术实际应用,以及向“机器学习”“社会影响”合理过渡。人工智能课程的重点不在于教会学生如何使用软硬件平台开发人工智能产品,而是引导学生通过现象看到本质,理解AI应用模型背后的基本原理,同时更好地了解人工智能对社会和生活的影响。本单元针对科学养蚕中的具体问题进行分析,确定解决问题的方案,通过获取传感器数据感知养蚕环境,再通过应用平台合理选择模型零件,搭建模型,分析并实现模型算法,从而实现智能化养蚕,体会智能化对劳动效率的影响以及给劳动力带来的改变。因此,本单元结合具体的真实情境任务,主要融合了感知、表征与推理、社会影响三大概念,为本单元的核心知识学习建立联系,形成单元主题结构化体系,打通学科内和学科间的学习,实现培养学生核心素养的最终目标。

2.问题导向,构建单元真实学习情境

核心素养的培养从发现问题开始。真实学习情境下的问题导向,连接真实的生活世界,激发学生探究的欲望,在问题解决过程中培养学生的核心素养。基于学生在科学课上了解了蚕的发育过程,并亲身经历了养蚕的过程,笔者通过收集学生养蚕中遇到的问题,创设项目问题情境。学生在利用蚕盒进行传统的养蚕活动和观察中发现,因为环境中手动调节温度、湿度或者亮度不及时常常引发蚕的死亡。笔者引导学生发现问题,并以问题为导向提出设想:能不能应用人工智能手段自动调节温度、湿度和亮度等问题。因此,本单元主题以“如何让养蚕智能化,解决养蚕中温度、湿度、亮度等问题”构建跨学科学习情境。同时,以相关的核心子问题构建单元子项目学习:适宜蚕生活的环境温度、湿度和亮度值范围是多少?如何获取环境温度、湿度和亮度值?当温度、湿度和亮度值超出蚕所能承受的范围时,如何实现智能通风和遮光?如何应用人工智能技术解决更多传统养蚕中的问题,让智能养蚕模型更加创意化?学生在情境场、问题链的引领下,走进学科实践活动,实现完整的学习过程和思维过程。因此,本单元的教学通过问题导向,直通核心素养发展,培养学生的智能意识,引导学生应用人工智能解决问题,发展智能思维和智能创造能力,培养智能社会责任意识。

3.任务驱动,设计单元探究实践活动

人工智能作为多领域知识交叉学科,创设具有挑战性的任务,对于落实核心素养,培养具有高阶思维的创新型人才尤为重要。课程指南提出,依据人工智能课程综合性、实践性和发展性并重的特点,设计学习任务和活动场景,以项目式学习作为主要形式,将人工智能素养的习得渗透在项目式学习活动中。本单元的大项目大任务是实现智能养蚕,解决自动调节蚕盒内温度、湿度和亮度等问题。在此项目大任务的统领下,笔者引导学生学习相关的人工智能原理知识,同时围绕大项目解决不同的子项目问题。针对单元主题大任务,笔者需要分解并设计单元课时学习子任务,围绕单元主题,以学生为中心,设计具有挑战性的任务,引导学生自主学习。因此,笔者依托“uKit进阶级”人工智能积木套件和uKit EDU(或uCode)图形化编程软件平台,借助传感器学习导学单,让学生学习不同传感器的相关原理,鼓励学生探究传感器数值的读取,分析传感器数据对模型实现的意义;借助模型拼搭手册、算法流程图、思维导图,在完成传感器、执行器搭建的基础上,进一步根据功能分析模型程序,使思维具象化;同时,设计交流分享任务,让学生借助小组合作学习单,记录学习中的问题,借助相关平板拍照,将模型设计思路、作品创意上传至相关授课平台,全班分享交流,激发学生探究实践的动力,提升综合能力。

4.反思迁移,搭建单元知识重构支架

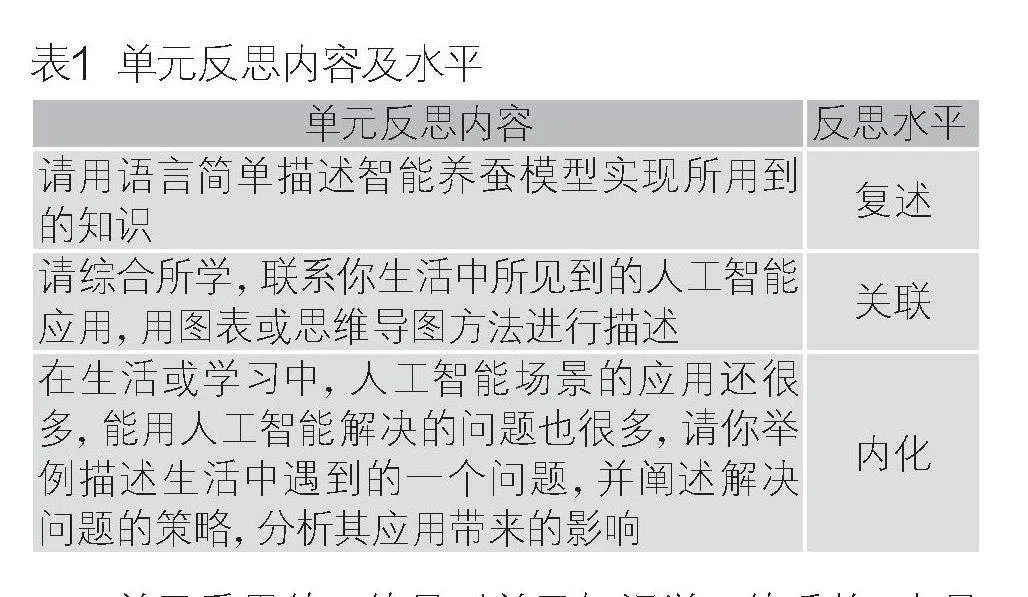

学生需要在经历学科完整的学习过程中,对相关的知识、问题、策略进行梳理、总结和反思以后,内化形成核心素养。因此,教师引导学生进行跨学科单元主题学习后的深度反思,对搭建单元知识、迁移学习、发展学生思维至关重要。本单元围绕“智能养蚕”主题,笔者引导学生通过信息科技、科学、数学等多学科知识解决智能养蚕的相关问题,学生在问题解决中不仅需要学习人工智能的相关知识和技术原理,同时需要掌握科学养蚕的相关知识、模型的算法逻辑、数学运算以及理解各参数之间的关系等。对这些单元知识和方法的再次梳理表述,能够让学生再次巩固所学,为将多学科的知识迁移应用到其他的问题解决中打下基础。同时,学生联系生活中的人工智能应用和场景,反思如何将自己的综合所学应用到更多的问题解决中,通过图表或思维导图等方式,学生的思维再次具象化。最后,笔者引导学生联系社会生活中更多的人工智能问题,将所学及解决问题的方法策略迁移类推及应用。因此,结合本单元,笔者设计了不同等级的反思建议(表1),为学生的知识与能力的迁移提升,提供参考的依据[5]。

表1 单元反思内容及水平

单元反思内容 反思水平

请用语言简单描述智能养蚕模型实现所用到的知识 复述

请综合所学,联系你生活中所见到的人工智能应用,用图表或思维导图方法进行描述 关联

在生活或学习中,人工智能场景的应用还很多,能用人工智能解决的问题也很多,请你举例描述生活中遇到的一个问题,并阐述解决问题的策略,分析其应用带来的影响 内化

单元反思的目的是对单元知识学习的重构,也是对学生素养的再次迁移提升过程。学生素养层级式的单元反思不仅指向知识结构化的核心素养,也指向单元核心概念——感知、表征与推理、社会影响。单元反思迁移,可以拓展学生学习深度和广度。

综上所述,笔者围绕AI“智能养蚕”跨学科单元主题教学,培养学生跨学科思维能力以及问题解决的能力。有效的单元主题教学,让学生的学习从碎片化到结构化,从浅层走向深度。笔者从学科课时内容设计关注到学生学科核心素养形成的整体规划,促进学生从知识理解到运用到迁移,有效促进学生核心素养发展。跨学科单元主题教学,打破人工智能教学空间的限制,为学生提供了沉浸式、开放式的学习体验,提高了学生在人工智能时代的竞争力。

注:本文系福建省教育科学“十四五”规划2022年度课题“基于计算思维培养的小学机器人教育校本课程建设研究”(课题批准号:FJJKZX22-697)研究成果

参考文献

[3] 江波. 中小学人工智能课程指南[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(3): 121-134.

谢云霞. 素养导向下的信息科技大单元教学:以“玩转图形化编程——欢欢出行”单元为例[J]. 中小学信息技术教育,2023(4): 64-66.

欧阳嘉煜,王宇,汪琼. 美国K-12阶段人工智能课程大概念与课例设计解读[J]. 现代教育技术,2022,32(12): 13-22.

华荟. 核心素养导向下的信息科技跨学科主题式教学创新:以“数字气象站”单元为例[J]. 中国信息技术教育,2023(9): 49-51.