逆向设计理论下的大单元教学策略研究

由美国课程与教学领域专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格提出的“理解为先”的逆向教学设计模式,体现了“以终为始”的逆向思考。逆向设计三阶段“确定预期结果—确定合适的评估证据—设计学习体验和教学”,与传统“顺向思维”的教学设计“设定教学目标—设计教学活动—设置教学评价”最大的不同是将评价设计提到教学活动之前,使整个评价过程嵌入教学过程中,成为真正诊断和驱动教学的工具。

逆向教学设计强调以清晰的学习目标为导向,帮助教师确保教学活动与学习目标高度匹配,从而使教师的教学活动完全以预期的学习成果为中心,确保教学的有效性。此外,评价先行的逆向教学设计还重视问题在整个教学中的引导作用,要求通过问题构建起整个单元的框架,鼓励学生不断思考、积极探究,促使学生向理解维度的高处走去,最终实现学生持久性理解。笔者以六年级上册第二单元为例,探讨如何进行逆向教学设计,以期实现“教—学—评”的一致。

一、确定预期结果,关注深度思维培育

1.解读课标与教材,设置单元目标

逆向教学设计以单元教学为主体,阶段一的预期结果决定了阶段二寻求合适的评估证据本质,同时指向阶段三的学习体验和教学。因此,只有聚焦学习目标,才能联结“教—学—评”,实现“教—学—评”的一致。

六年级上册第二单元围绕“革命岁月”这个人文主题编排了《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》《我的战友邱少云》五篇课文。整个单元有鲜明的价值导向,是新课标中“文化自信”这一核心素养的体现,旨在引导学生感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神。单元语文要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的”,皆在培养学生在阅读中聚焦点面结合的描写,通过欣赏、评价感悟场面特点或人物精神。习作要素是“尝试运用点面结合的写法记一次活动”,由阅读指向表达,完成对学习方法的迁移运用。

基于上述单元整体解读与课标分析,本单元需要学生持续理解的大概念分别是:重温革命岁月,可以培养爱国情怀;点面结合是更好地写出场面特点的写作方法。基于此,从素养角度确定本单元的核心目标:(1)阅读有关“革命岁月”主题的诗文,感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神和在艰苦卓绝的斗争中表现出来的积极向上的革命乐观主义精神。(2)知道点面描写是既注意整体面貌的勾勒,又注意局部细节的刻画,并将二者有机结合的一种描写手法。(3)通过品读、勾画和批注的方法关注整个场面的描写和细节描写,从而体会点面描写既能整体感知又能突出个体的特点。(4)结合课文和相关资料,学习革命先烈的美好品质,进而认识到今天的幸福生活来之不易,铸就坚忍向上、追求理想的品质。

2.围绕多元的基本问题,促使学生学习迁移

以逆向设计为指引,为了引导学生更深入地理解抽象的、可迁移的大概念,在确定学习目标之后,要实现学生的真正理解,必须把大概念转化为具体的基本问题。在六年级上册第二单元中,学生可积极探索“如何重温革命岁月?”“如何表现革命岁月中那些令人印象深刻的场面?”“除了先‘面’后‘点’的写作方式,‘点面结合’的场面描写,还有其他的方式吗?”等基本问题。在大概念的统摄下,设计的基本问题成为单元学习的内核,围绕这些问题架构学习,促进学生深入探究,以期达到可迁移性的理解。诚然,教师抛出诸如“本单元革命传统教育类文章中描写大场面的精彩瞬间,哪一篇给你留下了深刻的印象?”“身为当代青少年,重温历史场景,传颂革命精神的意义体现在哪里?”等专题性问题,帮助学生建构单元之间的联系,使学生以富有启发性和迁移性的方式跨越同类文本,促进有效的知识迁移。

3.判断学生预期理解,掌握知识技能

在逆向设计中我们需要不断思索:在阶段一单元预期学习结果中,应当如何判断这些期望达到的理解?如何将理解变得有意义、更持久?作为设计者,要帮助自己清晰地架构理解目标,结合学情,引导学生开展学习“点面结合”多种表现形式的阅读与写作融合路径,促使学生掌握关键的知识与技能。

例如,教学六年级上册第二单元的五篇革命文化题材的作品,学生将会理解:(1)辨析出“点”“面”描写的语句;(2)点面结合就是“点”的详细描写和“面”的叙述或概括性描述的有机结合;(3)“点”的描写抓细节,有深度,“面”的描写抓整体,有广度;(4)明确点面结合写场面的好处。

学生将会掌握:(1)概括出革命文化主题中几篇课文的几大场面。(2)运用点面结合的多种表现形式,如一面多点、多面一点、以点带面等描写场面、人物、事件、活动等。

二、确定评估证据,重视深度过程评价

1.创设真实情境,实现迁移

为了检测预期结果,教师需要思考多种评估方法以及搜集证据,从而达到“教—学—评”一体化。评估证据包括真实的表现性任务和课堂问答、随堂测试、习题集等其他证据。逆向设计的第二阶段是确定合适的评估证据。学生是否达到了预期结果?哪些证据能够证明学生的理解和掌握程度?如何引导学生运用证据进行自我评价及学习反思?这就要求教师要设计学习内容的评估指标,以便搜集学生在学习过程中的各种证据,用实证方式判断学生是否达到了预期学习目标。

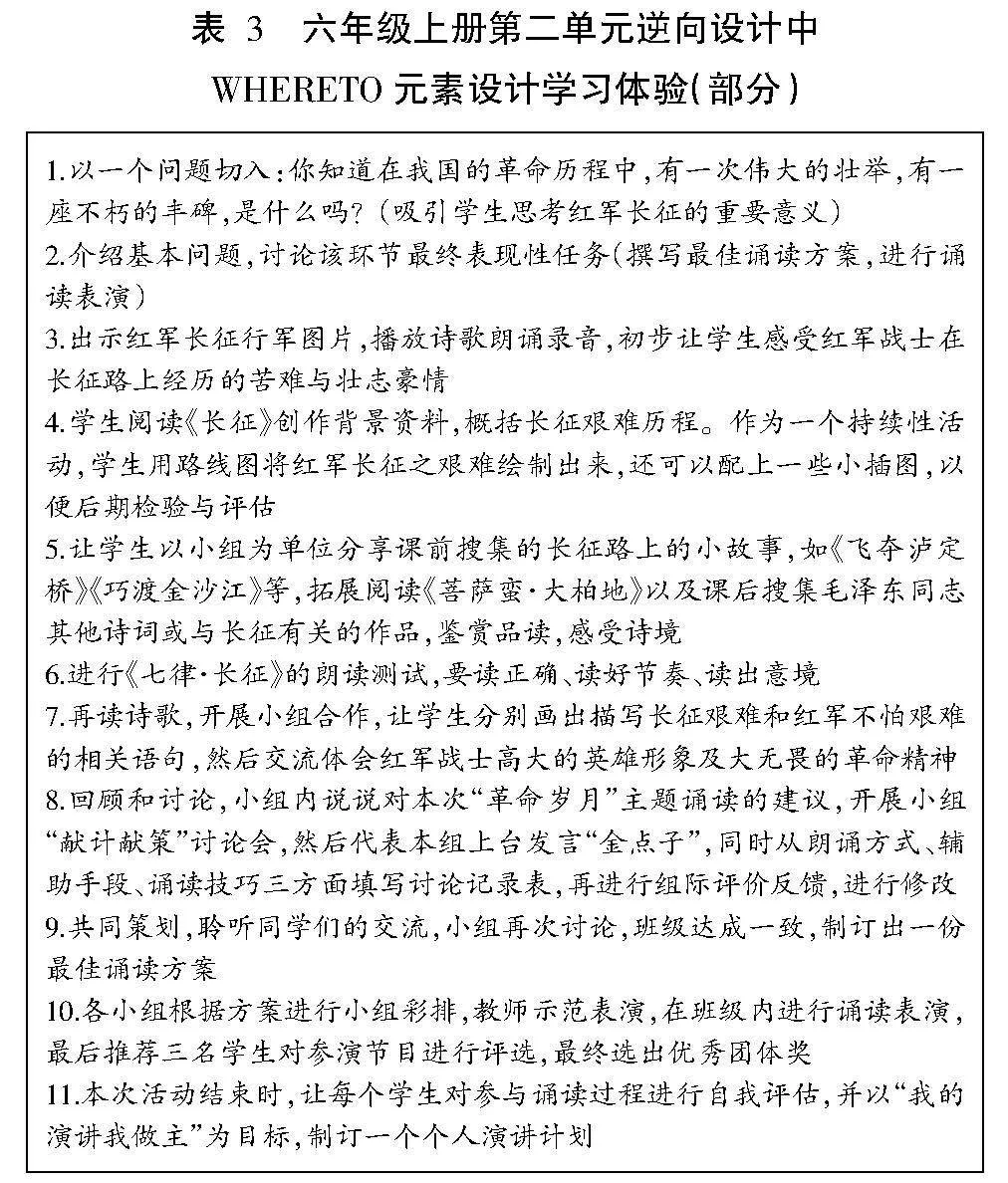

例如,本案例中创设以“策划国庆的多彩活动”为主题的情境,任务一“我是开国大典小主播”,通过“国庆节的一幕幕”“我讲场面最精彩”两个活动引导学生回顾今年国庆期间的一幕幕,策划最佳开国大典讲解方案,感受开国大典的隆重与庄严。活动一“国庆节的一幕幕”,通过制作短视频、随手拍、走进放映厅等活动,走进真实的生活场景,引导学生深度学习;活动二“我讲场面最精彩”,场面描写是《开国大典》一课的写作特色,怎样讲才能让群众入场、盛大的典礼和阅兵式等场面给人留下深刻的印象?通过策划活动,推选出最佳讲解方案,做一回小主播。真正的表现性任务因其独有的特点有别于其他类型的评估。通常,表现性任务呈现给学生一个问题,设定一个具有挑战性和可能性的真实目标。学生为一个确定的对象(真实的或模拟的)开发具体的产品或做出相应的表现。而且,应该提前告知学生评估指标和表现标准。GRASPS工具中每一个字母对应一个任务元素目标(Goal)、角色(Role)、对象(Audience)、情境(Situation)、表现或产品(Performance or Product)和标准(Standards)。表1给出的是在本单元任务一中使用GRASPS构建表现性任务的例子。

这样评估学生的表现性任务链接了真实世界,学生置身于一个模拟的挑战角色——开国大典小主播,在真情境中开展场面讲述、方案撰写等真实践,最终将所学知识迁移到新的环境和挑战中。

2.设计评估指标,有据可循

基于理解的评估需要以真实的表现性任务为基础,这样教师便能看到学生在真实情境中面对挑战做出的表现,在这个过程中,以便更加全面地洞察学习者的思维过程和理解程度。但追求理解的评估所需要的基本问题是多元的,真实的情境任务是具有开放性的,两者皆没有唯一的标准答案。因此,用于衡量学生理解达到何种程度,就需要参照学生的具体行为和可测数据加以呈现,进而有效反馈学习效果。

以任务三“登上革命故事演讲台”为例,为了重温战斗场面,感受革命精神,统整《狼牙山五壮士》《灯光》以及口语交际“演讲”,开设“我心中的革命英雄”和“这样讲场面最动人”两个活动。活动一,学习《狼牙山五壮士》《灯光》两课,主要探究作者怎样运用点面结合的写法来表现革命先烈的英雄气概。课前教师分发学习单,让学生在充分的语言实践中再次进行信息提炼整合,感知点面结合的方式多样及其好处所在。活动二,开展“这样讲场面最动人”演讲会。如何判断学生对点面结合写场面的方法是否达到预期学习目标?如何引导学生将革命先烈在战斗中的种种表现讲得具体、生动?我们结合已积累的教学素材,确定了本次演讲比赛的教学评估标准(见表2)。

表 2 六年级上册第二单元

“这样讲场面最动人”演讲比赛表现性任务评估标准

为了确保表现性评价结果客观可靠,使用这份量规指标对讲述场面及其情感认知的每个等级进行详细描述,以此划分学生水平,搜集更为有效的理解证据,适时调整教师自身的教学,促进学生的学习。学生从选取心目中的英雄,写好演讲稿,再到选择讲述场面中的精彩部分,最后上传视频到班级交互平台进行分享点评,一步步拉近与革命英雄的距离,感受英雄气概。

三、设计学习体验,促进深度学习发生

以预期结果为导向,教师需在阶段三从学生学的角度设计最具吸引力与有效性的学习体验,这样能够有效避免灌输式和活动导向两种教学设计带来的目标导向不明确、逻辑架构不清晰等问题。教师设计的活动和积累已知的材料,随着教学活动的开展,需要思考:如果学生要有效开展并获得预期结果,他们需要哪些知识和技能?哪些活动可以使学生获得所需知识和技能?根据表现性评价目标,教师需要讲授哪些内容?指导学生做什么?

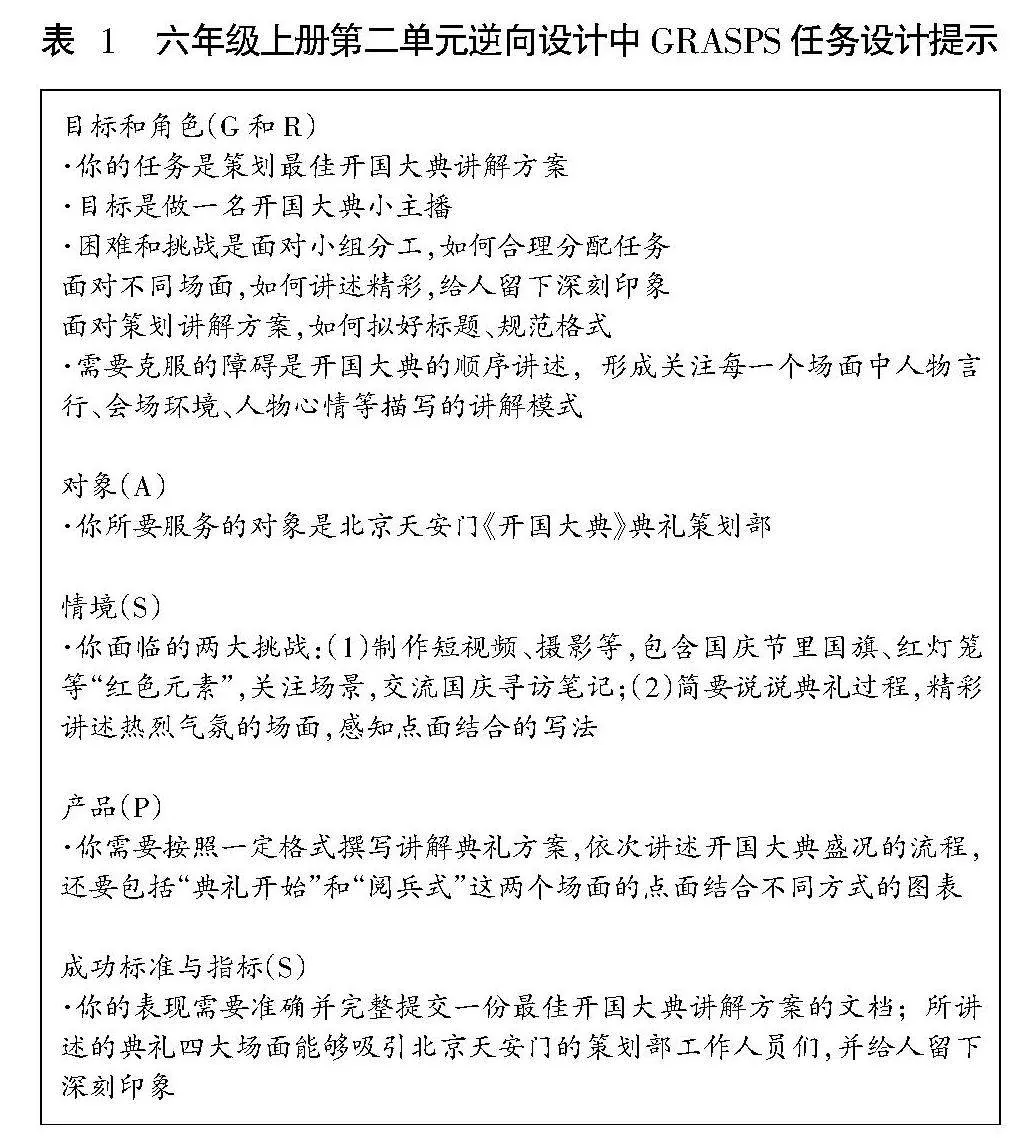

在六年级上册第二单元逆向教学设计中,在明确预期结果和评估证据的基础上,确定所需材料的方向,搜集文字、图片、视频等资料,对各类资源进行对比与分析,选择适合本单元的教学资源与教学方法,整合调整,斟酌优化,可以运用格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格提出的大概念教学过程的WHERETO七元素,即W指方向与原因,H指吸引与保持,E指探索与体验、准备与使能,R指反思、重新考虑与修改,E指评价,T指定制,O指组织。有效整合教与学的活动体验,以更好地建构综合的、较完整的知识体系。以任务二“最美童声诵长征”为例,通过两个活动读懂诗歌内容,体会诗歌意境,感受英雄大无畏的英雄气概。表3逐次列出了该环节关键的教学和学习计划。

表 3 六年级上册第二单元逆向设计中

WHERETO元素设计学习体验(部分)

综上所述,逆向设计遵循“教—学—评”一致原则,评价先行。通过分解学习目标,聚焦大问题,设计大任务,搭建问题链、学习单、评价单等学习支架,让学生建构以理解为先和实现教学目标的结构化、逻辑化的学习过程,鼓励学生不断思考,积极探究,最终实现学生对学习内容深入持久的理解。

【注:本文系江苏省中小学教学研究课题2021年度重点自筹课题“基于逆向设计理论的小学语文大单元教学设计研究”(课题批准号:2021JY14-ZB144)阶段性成果】 ■

(作者单位:江苏淮安市人民小学)

责任编辑 宋园弟