新课改背景下第一学段美术教学法的应用策略研究

【摘要】通过对近年来常用的教学法的归纳和整理可以发现,每种教学法都有其适用的范围和情境。教师需要根据具体的教学实践灵活使用教学法,从而使课堂效果最优化。在认真研读新课标和相关教育文献的基础上,总结六种常用的美术教学法,并探讨新课改背景下小学美术教师应用第一学段美术教学法的策略和要点,旨在发展第一学段学生的创造性思维。

【关键词】小学美术;美术教学法;第一学段

作者简介:殷文娟(1992—),女,江苏省南京外国语学校方山分校。

教师掌握各种教学法的应用策略,在面对不同教学对象和教学内容时应用合适的教学法进行授课,是教师提升教学素养、适应核心素养时代下的教育的迫切需要。由于第一学段的学生还处于思想发展、身体发育的重要时期,因此小学美术教师应基于学生的身心特点选择适当的教学法。要想提升第一学段美术教学水平,需要教师基于对学情的了解,提高自身的教学能力,合理使用美术教学法并完善对应的评价体系。

一、常用的美术教学法

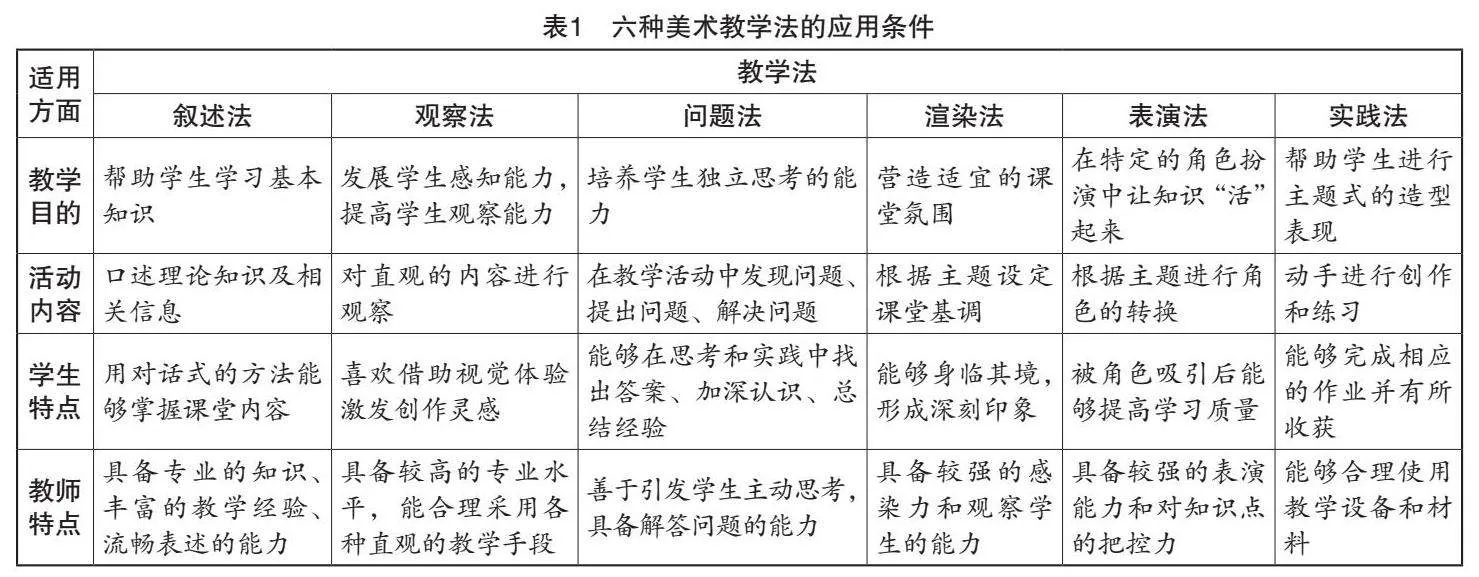

选择合适的教学法是提高美术教学效率的重要前提。不同的教学法会给教学对象带来不同的学习体验。因此,教学法的应用条件和选择标准是一线美术教师在备课时应该考虑的问题。美术教学活动包含执教者、教学对象、教学内容等多种因素。笔者结合自己的美术教学实践活动及相关文献,总结出常用的美术教学法有叙述法、观察法、问题法、渲染法、表演法、实践法等[1]。以巴班斯基最优化教学理论为依据的常用的美术教学法的应用条件如表1所示。

现如今,从举不胜举的教学法中选择一种或几种方法提高课堂教学效率势在必行。分析各种教学法与各学段教学活动之间的内在联系,能够让教师更好地应用合适的教学法。

二、美术教学法在第一学段教学中的应用策略

美术教师在将教学法创造性地应用于教学活动时,不仅要结合教学目标和内容,而且要考虑学生的身心发展规律和具备的能力。在实际的美术教学活动中,笔者应用上述六种教学法中的观察法、问题法和实践法取得了良好的教学效果。下面笔者将结合教学实际对这三种教学法的应用策略进行进一步阐述。

(一)观察法在教学中的具体应用

第一学段学生的年龄和心理特征决定了他们的创造、回忆等方面的能力较为薄弱。直接的生活体验和生活经验是他们主要的创作依据。他们常常通过对生活的观察与感知来收集创作素材,依靠记忆画出所见之物。美术来源于生活,美术教学不能脱离生活。只有把美术融入生活,才能使美术活动变得生动。例如,苏少版二年级下册“动物朋友(一)”“动物朋友(二)”的内容恰恰取材于生活中各种各样的动物。因此,笔者布置的预习作业是利用周末外出游玩的时间观察身边的动物,了解不同动物的特点。同时,笔者提供预习单,以便学生填写所观察动物的形态特征以及生活习性。这样能避免让学生坐在教室里机械地回忆见过的动物或观察静态的动物图片,并且有利于突破课程的重点。

(二)问题法在教学中的具体应用

问题法需要教师在教学活动中就教学内容向学生提问并要求学生做出回答,有着启发学生心智和培养学生思维能力的作用。好的问题应该符合以下标准。一是问题不应宽泛笼统,而应具体明确,围绕教学目标。例如,在上苏少版二年级上册“老人和儿童”一课时,如果教师设置“老人的形象有什么特征?”这个涉及面较宽的问题,学生往往不知道该聚焦老人的面部、言行,还是该聚焦老人的气质。对此,笔者建议把这个问题进一步分成三个小问题,即“老人的五官有什么特征?”“老人的语言、行动有什么特征?”“和儿童相比,老人在气质、性格方面有哪些不同点?”如此,问题的指向性会更强,学生的回答也会更精准。二是问题的难度设定应该在不超出学生整体的认知水平的同时照顾到学生的个性差异。例如,在上苏少版一年级上册“七彩生活”一课时,针对某张图片,如果教师设置“该图的明度有什么变化?”这个问题,不理解“明度”的概念的学生将难以回答这个问题。而如果教师用“深”“浅”来代替“明度”,设置“该图里哪些地方是深色的?哪些地方是浅色的?”这个问题,学生会更容易理解问题的意思。三是问题应该具备开放性,让学生有更多思考和发挥的空间。如教师可以针对某幅画提问:“你喜欢这幅画吗?如果喜欢,请你说出喜欢的理由;如果不喜欢,请你围绕这幅画提出自己的建议。”

(三)实践法在教学中的具体应用

实践法提倡让学生独立解决或者合作解决创作方面的具体问题,从而培养其解决问题的能力,充分发挥其想象力和创造力,使其在激发美术学习兴趣的同时增强自信心,树立正确的价值观[2]。美术实践需要学生通过实操,以个人或集体为单位,获取关于美术活动的直接经验。第一学段学生的美术作品创作内容主要分为人物、动物、植物和场景等;创作表现形式可以是平面的,也可以是立体的。在进行平面创作时,学生通常会创作出绘画、剪纸、拼贴作品;在进行立体塑造时,则通常会用泥、纸、木材、废旧材料创作作品。

在学生进行美术实践前,教师应循序渐进地引导学生做好实践准备,帮助学生明确创作时长、材料应用、技法选择、创意表达等方面的作业要求,激发学生的创作动机。学生只有形成一定的审美感知,才能通过欣赏作品,更好地收集创作素材,进行创作前的构思[3]。在辅导学生的美术实践时,教师应该本着面向全体学生的教学原则,将集体教学和个性辅导相结合,从学生熟悉的事物入手来启发和引导学生,便于学生回忆和联想,并且注重作品展示和评价,多肯定学生作品中的优点,鼓励学生进行创造性表达,促进学生相互学习和共同成长,努力使每个学生都能体验到美术实践的乐趣。学生可以在美术实践中学习有关造型的基础知识,理解色彩关系,逐渐掌握美术的概念和原理。

三、美术教学法在第一学段教学中的应用要点

第一学段美术教学对学生的成长有着重要的影响,合适的美术活动对学生各方面的素质培养起着促进作用。鉴于此,如何应用、何时应用恰当的教学法成为美术教师需要关注的内容。下面笔者将结合个人实际应用美术教学法的经验,谈一谈美术教学法在第一学段教学中的应用要点。

(一)尊重学生天性

美术教师要想使各种教学法发挥效用,第一步要做的是了解学生的天性。只有尊重学生的天性,遵循学生的身心发展规律,才能真正激发学生的兴趣。

教师应该在教育条件允许的情况下尽可能地给予学生自由,鼓励他们创造属于自己的艺术语言、符号和色彩表达方式,使他们能不受过多束缚,自主地创作。教师需要教授学生可能会用到的造型规律,提供相关材料,引导他们关注生活,了解民间艺术、原始艺术和现代艺术,在自由的教育环境里进行审美。

学生常常会把他们对生活的情感蕴藏在稚拙的笔触中。这就需要教师在陶行知、陈鹤琴等教育家提出的教育理念的引领下顺应学生天性,让学生能在美术创作过程中释放天性并且享受笔随心动的过程,从而让教育变得鲜活。

(二)指导学生自主探索

第一学段的学生的思维以具体思维为主,他们对世界的探索主要依靠直观感知和实践体验。教师如果一味地向学生灌输知识和经验,不仅达不到理想的教学效果,而且不利于他们的自主探索。对此,教师应该根据学生的身心特点,为学生创设开放的空间,让他们通过个人体验去学习知识、认识规律,在必要时给予他们适当的指导。在教学中,教师要不断发挥学生的优势和主观能动性,让学生在生活中进行观察,在观察中进行思考,在思考中进行探索,在探索中运用智慧。

在课堂上,学生不应只是埋头创作,还应有思维的碰撞。教师应该倾听各种不同的声音,从这些声音中获取各种信息,为学生提供相应的帮助。每个学生可以在课堂上表达自己的观点,进行提问、讨论,评价美术作品。例如,在苏少版一年级上册“画声音”一课的教学伊始,笔者听到有位学生问道:“声音也能画吗?声音要怎么画?”于是,笔者借机引导全班学生讨论如何画声音。学生们经过热烈的讨论,得出了一些画声音的方法,从而突破了本节课的难点。可见,笔者在课堂上适当留白,让学生自主探索,能够发挥班集体的智慧。

(三)适时开展评价

教学评价的目的之一在于总结教学经验,提高教学质量。美术教学中的评价不应仅仅在学生完成作业后进行,而应贯穿于课堂始终,并且应以鼓励等正面评价为主,唤醒学生的学习热情,满足学生的心理需求。每个学生的特长有所不同,班上的每个学生不一定都擅长美术。对此,教师要注重对那部分不擅长美术的学生开展多维度的过程性评价,如从口语表达、小组合作、遵守纪律等角度多给予他们肯定,争取让每个学生都能在一节课中发现自己的闪光点。教师还要基于学生的个人创作风格进行适当、科学的评价,指出作品的不足并提出建议。在进行结果性评价的过程中,学生可以通过自评、互评等方式相互促进。这对学生今后的学习、生活会产生积极的影响。另外,美术创作不像数学等学科的练习那样有统一的答案,也无“对”“错”可言。鉴于此,教师在评价作业时可以设置投票机制,鼓励每个学生都积极参与评价,投票选出人气作品。这样,学生在表达自己的想法、欣赏他人的作品的过程中,能够用辩证的态度看待自己和他人,从而做到取长补短。

结语

综上,新课标的印发引领艺术课程的教育进入新的阶段,也给美术教师的教学提出了新的要求。笔者希望本文探讨的新课改背景下第一学段美术教学法的应用策略和要点能够为其他小学美术教师提供

参考。

【参考文献】

[1] 陆雯婷.新课标视域下小学美术“微单元”教学法探讨[J].小学生(下旬刊),2024(2):118-120.

[2] 王霄.项目教学法在美术创作人才培养过程中的实践与反思[J].美术教育研究,2021(22):150-151.

[3] 杨景芝.儿童绘画与感知能力的关系[J].中国中小学美术,2021(7):4-7.