归途

施亮池

一

村南,古井周围有一大片树林,枝繁叶茂,深不见底。听老人言,旧时医疗落后,一场瘟疫足以摧毁一片片村庄,倘若无灾无难的年月,成筐成箩的新生儿亦会难抵一场风寒而夭折。那片密林即是婴孩们的安眠地。传言,他们过早离世,只能草草掩埋,礼规不立墓碑。一群无名无姓的主儿不被阎罗所收,成了迷路的孤魂野鬼,四处张望,空落落地在村里四处游荡。老一辈说,若觉身后有物体跟着,万不可转身,径直朝前,人两肩亮着两盏明晃晃的烛灯,“鬼”难近身,倘侧身后望,扇灭烛火,便失了守护。

后来,村里立了几盏太阳能路灯,再之后,密不透风的树林被砍得仅剩枯枝败叶,如一只雄赳赳的公鸡被拔光了羽毛,颓然败落,光秃秃的,毫无生气,它的神秘莫测消失了。人们阅历的提升也在驱散固执的愚昧,“鬼”的传言几乎一夜蒸发。

二

丧葬礼仪具有一套严密繁琐的运行程序,也必有其存在的深层意义,在民间风俗中更是重要的行为规范、道德教化的工具。伴随生命的消亡,逝者原有的社会关系、情感连接出现断裂,经由丧葬礼仪的介入,聚集亲友故旧进行悼念的举措成了最佳的社会整合契机,生者的现世秩序得以延续。

丧葬礼仪因民族、地域、历史发展而异,即使同居一个乡镇的同一民族也难以定于一尊。我仅以周围习俗为例,简述大致流程。

在村里,人们遵循自然而然地生老病死,古稀而逝是常态。也有人英年早逝(多半由顽疾所致,少部分车祸),偶有一两人自杀。

若是生命垂危的病人,家人须即刻临时设床,将其搬入中堂内,以示“寿终正寝”,遂格外忌讳病人死在楼上或卧室的床上。入殓时逝者面容朝上,平躺在棺材正中,遗体下垫一套崭新的红色棉被。全村人不论亲疏,均心照不宣地至丧家无偿帮衬,商量后续的办理事宜。

设灵堂,挽联悬于堂屋两侧,灵柩置放正中央。棺材前点一盏长明灯,燃一炉香,几种果馔。孝子孝女以男左女右的座次分处两侧,地面铺上草席,他们或跪或坐,随机应变。凡悼唁者,均至灵席前跪拜致哀,孝子孝女于左右下跪答谢。出殡日一般择死者亡故七天内。

以旧时观之,出殡前日乃丧家大宴宾客之日,孝子孝女须蹲于灵堂前吃饮,不可与宾客一同落座。后来,为图方便,遂把宴客、出殡、下葬糅合为一日,这一现象在实行火葬后尤为明显。

请客当日,当地的民间组织应主人家之邀做法事,超度亡灵。首席大师以一老叟为主,站定灵堂前,身披法衣,手持小钹镲,唇吐颇成韵律的经文。四围有众多女性信众(大多是老妪)捧经唱念,调门时高时低,间或敲击手中的小木鱼。她们是服务于村社民间自然佛会“妈妈会”的成员。这些人只需崇佛,无须受戒。

彼时,我曾对这一信众群是否体悟佛经之奥义产生了诸多怀疑。大概是在经年累月的重复诵念中,慢慢熟能生巧,然而,她们果真清楚声音与文字的对应关系?仅仅只晓其音未解其意吧。后来,我查阅了相关资料与切身观察,方才从怀疑转为敬佩。平时,“妈妈会”的若干个“经母”会跟随白族密宗阿吒力师僧学习经文、诵经曲目、科仪程序。经过数十年的跟班咏诵,技艺娴熟后返村传授。以我附近为例,经母们大多生于1965年前,鲜少识文断字,全凭记忆背诵,死记硬背也好,融会贯通也罢。某种程度而言,她们是一座桥梁,连接彼岸与此岸,进一步促进了阿吒力科仪和佛腔的传承。

同佛教大相径庭的是,当地有些民众参加基督教(多数出于寻医问药之因,尝试换一信仰,祈愿恢复健康),丧礼习俗与传统佛教可谓云泥之别——不放鞭炮、不烧纸钱、不磕头,不哭灵……基督徒在本地毕竟鲜见,一些人会心生好奇,观望其礼仪。有时,村里老辈佛徒唤其“去上天之人”,意在讽刺上帝。在我看来,此举一方面出于信仰的偏见与排外;另一方面则是“吃不到葡萄说葡萄酸”的心理作用,他们理所当然被丧家邀请消灾纳吉的旧例被打破,自觉失了存在感。

起灵时,若生肖与出殡日相同或相冲者在场,应主动回避。顿时之间,哭声大恸,泣着血似的,盘横在空中。灵柩由八人(村庄新近结婚男性)扛抬。专人一路撒纸钱,鸣鞭炮。凡行至第一座桥,亡者的长子须俯身于桥中央,灵柩从其身上抬过,谓之“搭桥”或“过桥”,即孝子在河流上以身搭桥,以谢父母生育之恩。这座桥不分大小,象征阴阳分界,过了此桥,亡人将离故土愈来愈远,一步步走向另一个世界。

至固定的送终地点,女性止步,灵柩疾步朝前。未婚男青年与送葬队伍一齐回了家。

村庄又少一人,山峦重叠间新添了一座坟茔,仿佛在山间林下延续村庄的生命。

“故人”聊着旧话,在同一片山峦,那儿埋着同村人。平日里,除放羊老倌赶着羊群漫山遍野的吆喝,鲜有人迹。后人仅正月、清明扫墓。供果馔、燃高香、洒酒点烟、磕头祭拜。再往旁处,朝别家墓地也放些纸钱香烟,毕竟“老人们”久居深山老林,早就成了和睦相处的“左邻右舍”。丰盛诱人的贡品用来祭奠祖先,最后,竟被一群长着黑头发、有鼻有眼,颇像人的怪物给偷吃了,墓中祖先若泉下有知,恐会哭笑不得。

三

B是我的好朋友,身强体阔,与我同岁,在县殡仪馆上班——离县城北部约七八公里的半山腰。

B的职业因其特殊性,仿佛披上了一层充满神秘色彩的面纱。彼此谈话间,旁人的态度分外矛盾,既好奇,又惊惧。出于高风险高收益的认知固化,一启口,抛出的首要问题是待遇之好坏,余下才是胆量之大小。私底下,我未曾问询过B的工资问题。试想一下,倘若承诺你月入万元以上,从事这一行业,“重赏之下,必有勇夫”的推论估计也会大打折扣。B的胆量非常人所比,问其直面那么多的遗体(尤其遭遇意外事故导致残缺不全、面目全非的遗体),可曾惧怕,或如何排忧解难?B的答复值得玩味:死人不足惧,活人才危险。其言下之意乃死人处于静态,活人处于动态,前者极其诚实地叙述着变化,后者善于隐藏,包括无穷无尽的欲望与变幻莫测的人性。

入冬前,阴沉的天空会酝酿一场清清冽冽的秋雨,四地散落的叶子像农家院的鸡粪,被雨水浸湿、扯碎,慢慢在大地腐烂。待剩白茫茫一片,冬来了。2020年,我正是在愈来愈冷的秋冬之际来殡仪馆,雨下会儿歇会儿,雾很重。

那天下午,我与B到超市买了些蔬菜鲜肉,驾车前往殡仪馆,吃晚饭。

与国道分道扬镳,我们朝西驶入通往殡仪馆的盘山公路。空寂无人的山林,车轮的挣扎声有气无力。挡风玻璃上挂着一串串似坠非坠的雨珠。

四围山峰起伏,连绵重迭,清幽得很。雨淅淅沥沥落在地上,砸出一圈圈水纹,云雾蒸腾飘逸,青山时隐时现,淡淡的,少了昔日的浓绿。天地白里来白里去,殡仪馆浮在中间,如一叶扁舟,无法靠岸。东边不远处,一只狗锁在一棵苍松下,平静得像个酣睡之人。我俩下车将东西放入厨房后,径直爬上二楼休息室。

殡仪馆共有5个员工。虽进屋休憩,宛若吵架的谈笑声并未一驱寒意,它在屋内东窜西跳,与电视机内蹦出的广告声缠绕在一起,似取暖,又像打架企图激发全身热量。半晌,两种声音破门而出,在殡仪馆四周萦绕,悠悠缓缓的,似回声,音儿哀婉。

大约下午6点,厨师做好晚饭,我们一溜烟涌进厨房。可容纳8人的高脚长方形餐桌上是再普通不过的家常菜。厨房东面是铁丝网围成的简易露天家禽房,十平米左右,十多只鸡鸭漫无目的地低着头,无惧清冷的山风。其时,恐因摄入食物,厨房内顿觉有几丝暖意。

饭毕,天已擦黑,我来到空旷的大院。毛毛雨中,西边的殡仪馆裹上一层乳白色,如薄薄的包浆。后山乌漆麻黑,仅有残缺不全的剪影。这时,他们带领我参观殡仪馆。

入内,卷道幽深高耸,有些冰冷,行走其间,拖沓的脚步声很重,啪啪直响,整个人瞬间陷入思维困境,好像会惊醒密密麻麻的死人——至少,来过这儿。首先跃入眼帘是一间专开追悼会的房间,庄重冷漠。附近专摆各种死者所需之物,有价格不一的骨灰盒,琳琅满目的花圈寿衣等随葬品——企将生命的荣华富贵延续到后世的幻想——寄托后辈的追念。一盏盏高悬于楼顶,散射出凄冷白光的灯被一一打开,又一一关闭。透明的玻璃门隔绝、守护着一间间神秘瘆人的黑屋——在光的照耀下,又分外清晰。幽暗中,缓慢的脚步声如戴着脚镣的犯人在充满绝望的监狱深处独自远去,眼前的路没有尽头,只是无休止地走着,然后一头栽倒在地,再未爬起。我却仿佛看到了出路,只不过,尽头是停尸房、冷藏室。那儿,正静静地躺着一个逝去三天的男人,出了车祸。

这人因工伤而死,正处理赔偿事宜。屋内如冰冷彻骨的寒冬,乌鸦的哀嚎声似乎也结满冰霜。屋外,人们则欢天喜地过着丰收的金秋。空旷的回声已被我抛到九霄云外,他曾是一条鲜活的生命。

殡仪馆最西端是火化室,也是此行终点,我有幸一览内貌。对面那间的装饰颇像灵堂,中间置放玻璃棺材,火化前安置逝者,前摆香炉。告别追思前,亲人奉香磕头,礼毕,逝者被推进火化室。

入屋,逝者平躺,与磁共振、CT类似,继而缓缓深入火化炉,一扇金属门徐徐关闭,上有排气阀,像锅炉房。门另一端是绿底显示屏,温度等诸多实时数据一目了然。声音粗暴结实,像柴禾在焚烧中爆裂——人从有形到无形、白皙的肉身化作灰白色或深灰色的骨殖。他们捧着像生日蛋糕一样轻、又一样重的盒子,归家——但凡有点心理寄托,人们宁愿相信一定也是亡人新的诞辰日。

雨停了,像是被夜色扑灭的。山里有些冷。归途中,一路下坡,我们安全抵家。

四

2019年,邻村一退休老叟是县殡仪馆头一个被火化之人。2020年,与B的一次聊天,我得知那儿火化的尸体已达300多具。

本地土葬习俗历时已久,移风易俗首先从退离休干部、国家公职人员开始。假使违抗,所享之待遇、子女前途势必受阻,孰轻孰重,村人心中自有一杆秤。然农村里公职人员到底鲜见,他们大多漂泊在外,最后才叶落归根。在这片土地,傍地而生,育儿成人的农民才是主体。

2020年,有一耄耋老叟病逝后,被送往殡仪馆火化,属我村第一人。可怖泛黑的棺材像被施了魔法似的,倏忽化为小巧玲珑的骨灰盒被安置于中堂。当然,这也省去不少繁琐之事:堂屋可容纳更多人陪伴逝者;倘是盛夏,无须在棺材上放冰袋,以防尸体熏出阵阵腐臭味儿。出殡时,一条靠背藤椅成了细若枝条、破破碎碎的死者大轿(之后,村里有了专门的白事轿子)。其中,椅脚两侧各绑齐长、粗如锄把的木棍,棍上箍着一圈白纸。锣鼓开道,鞭炮齐震,夹杂着山呼海啸的恸哭声,如一堵堵坚实的墙破开世俗的洪水。起轿!

与抬灵柩的8人规模相比,这只有4人,颇显人微言轻。昔日的沉重步伐、声调激越的喘息、汗如雨下的疲惫不复现。缺少了一种庄重、悲恸的氛围。抬行者似乎飘着走,脚步轻细,如86版《西游记》中精细鬼和伶俐虫肩挑孙悟空所变的金、银角大王的干娘晃晃悠悠前行的模样。旁处观世态的人窃窃私语,仿若偷着乐儿。与此同时,传统俗语“见棺发财”或将隐入尘烟。未来,许会涌现出“见箱发财”“见盒发财”之类的新词汇。

他们在荒诞的“游戏”中上了山。不过,送葬队伍显明势单力孤,所需劳力大大减少——与火葬有关——尽管简单节省,效率高,但同农村追求“人多势众”、热热闹闹的传统观念相左。

在农村,婚丧嫁娶向来崇尚人愈多,愈热闹愈好,甭管有用无用,多花几个钱无妨,面儿上得光鲜。挺胸抬头地做人是一件大事儿。迎亲、送葬亦如此,人数壮观方才凸显村庄人丁兴旺,如朝暾富有无穷无尽的生命力,不至死气沉沉。黑压压一大片人走过,可卷起一股狂风,像滔天巨浪,就这效果,笃定有面儿。

热闹的背后是亲密关系的维持,它依靠培养、“施肥”与“灌溉”。一方面,宗族、血缘关系起着一定作用;另一方面,源自同村不同家族的相互帮衬。你来我往,自然门庭若市;倘使以吃大锅饭的思想偷奸耍滑,笃定成村里的过街老鼠。即便是在外面呼风唤雨之人,依然冲不破乡下的人情世俗。它像挂满繁密的、蒙尘的蜘蛛网随处可见,在村口,在阴沟,在阴暗的角落,在明丽的阳光下;也像经纬纵横的弥天电线笼罩村庄,既离不开,又抹不去。对付投机取巧之辈,碍于情面,村人还是多少给些面子,至多吃个席,一抹嘴,便一拍屁股走人。有些主事人则在请客那日亲自负责烧水,看似勤劳,实是冷清,是无人可用的窘境。也出现另一番景象:有些上班人逢遇村里办酒席,哪怕多疲累,下班后也过去洗个碗、抬个桌子,吃个饭,不求卖力,混个脸熟,村人自会领悟——他来过,出过力,忙前忙后——他自此有了立足之地。

从某种程度而言,墓地可视作家族或村庄的另一种生命延续,那不妨做一种蹩脚的后续假设:亡者被安葬后,一切照例恢复村庄的古老传统。棺材里的“他们”自然腐蚀,成一堆堆绵延起伏的白骨。“屋”颇大,可翻身、伸懒腰,气温骤降时,把身下的棉被拎起一盖,暖意袭人。“抽屉”般骨灰盒里的“他们”显得与众不同,这一异样的消息似一枚耀眼的信号弹在山野不胫而走,也像一颗震颤山野的响雷,无穷的威力足以吓退风声鹤唳的懦弱者。然村庄里的生前角色与山林中并无区别,后者始终是一群少数派,被孤立、被冷嘲热讽,如一只鸡进入笼舍,欲融入新集体,必经“一番寒彻骨”,这叫规矩,山上山下,生前死后该守的规矩。

但回归现实之中,山下,已然乱成一锅粥。家有棺材的,以回收处理的方式兑换成骨灰盒,火葬势在必行。未来岁月里,在山岗深处盘根错节的土葬“旧势力”将化整为零,火葬华彩重染。哪怕是出于环境保护的考量,或是移风易俗的社会需求,或是表面的虚假接受实际上内心深处的不情不愿。可把这些杂乱的断章锤炼成形,以某种方式将它们整合在一起,将视野从现状跳脱开来,站在历史层面,或许能找到某种说服自己接受现状的理由——自南诏、大理国以来,白族崇尚佛教,时兴火葬,亡人骨灰储火葬罐中,立梵文牌以超度亡灵。明代随汉文化的不断加深,才开启了棺葬习俗——算是另一层面的复归白族传统吧。

五

县里科学划定了第一批火葬区,涉及县城周边4个乡镇(不含部分少数民族与村寨)。自殡葬改革正式启动,执行遗体火化从国家公职人员开始。历经两年多的时间缓冲期,以及有条不紊的推行举措。后来,火化区内的居民亡故后遗体火化并集中进入公墓安葬。人们逐渐完成从土葬到火葬的心理过渡,然而实行过程并非一蹴而就,也会充满着波折。

在村里,老人60岁左右,儿女会逐步为他们制备寿服寿棺,作临丧准备,有些则比之更早置备棺材,以备不时之需。村人视生死为大事,故此,棺材即像生前之房屋,及早准备如同建造房子一样乃可喜可贺之事,也被视作儿孙孝顺的表现。棺材头部雕寿字、蝙蝠图案,红底罩金;棺身生漆,通身黑色。寿棺制毕当日,远近至亲、友人会持礼,登门祝贺,大伙共同饮宴,这一幕如似今时某家购了一辆新车,亲友故旧竞相拜访。

物分两面,特殊的“屋舍”旋即成了胆小者不可逾越的禁区。身染一层红黑糅合的土漆,骤然增添了一种恐怖的氛围。四方端正的轮廓,令人频生被囚禁其中的压抑之感。旁人无意瞥见时,登时汗毛直竖,迅速逃跑;或是刻意地不闻不问,仿佛不存在一般敬而远之。然而,于风烛残年的老者言之,棺材却格外平易近人,那是逝者的归宿,是亡灵的沉眠之地。

当火葬的政策推行之际,老者生前精心准备的“安乐窝”必将沦为一片废墟,从有模有样的象征之物化为模模糊糊的遥远记忆。乡镇集中回收民间棺木,开具《回收凭证》,村民凭此证与殡仪馆签订《棺木兑换协议》,换取一千元的骨灰盒,此举大概也是规避遗体火化的骨灰被装棺土葬。

那时,我行走在村庄。听见一声声唉声叹气的嘈杂,望见一双双迷离恍惚的眼神,透过一具具步履蹒跚的躯体,那一副副苍凉扭曲的面孔像是染上一种可怕的疫病。或许,他们并非希冀美名——后辈称颂一时的一段开创性历史的先行者,只愿安安稳稳地叶落归根。无人知晓他们的心理落差是如何弥合的,最终实现从不甘到妥协再到接受的转变。

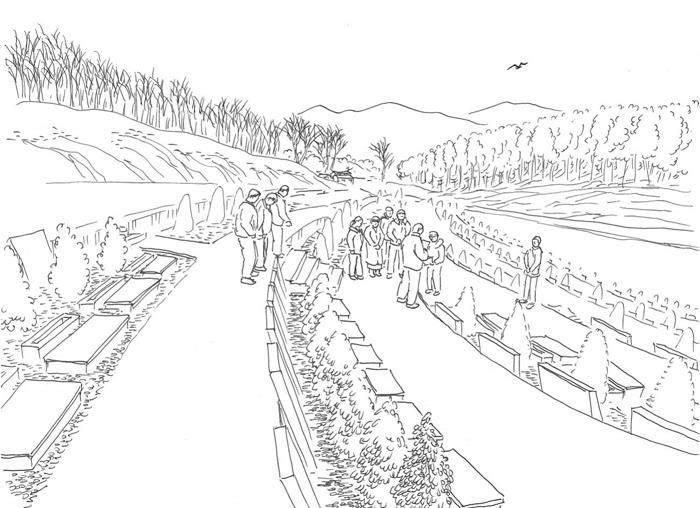

火葬初期,县里的公益性公墓仅分布在殡仪馆周围,那儿集中安葬国家公职人员,收取相应的安葬管理费,其余居民亡故亦可入公墓,收费如旧。后来,我的村庄西北方大约五公里的山上新建了一片公墓,成为附近几个村落的亡人安葬区。诚然,公墓集中安葬便于管理、节约土地、保护生态,但也因亡人生前之村落与公墓的远近之故,人们的心理冲击力有强有弱,认同感参差不齐。譬如,清明祭祖时,人们会疲于奔命,一边是祖坟,另一边是公墓。鉴于此,各个行政村在村民集体所有之山林中寻一良地,陆续开辟了村级公益性公墓。

火葬渐渐深入人心之际,忽有一块巨石滚落山崖,砸向这一片平静的湖面,霎时,巨浪滔天。城市公墓、骨灰堂收费历来司空见惯,乡村则迥然不同。往常,逝者在自家祖坟被施以土葬,火葬无非改换门庭,结局仍是复归土地,恰逢殡葬改革,人们的疑虑之处正是收费合理与否。他并未恐惧死亡,倘若生前顽病缠身,经年寻医问药的花费令家庭一贫如洗,此刻,饱经风霜与于心不忍这一双重矛盾令其意识变得异常清醒或是愈加偏执,他理解的死亡可能是对己身的解脱,亦是对后辈的体谅;他复又畏惧死亡,生怕逝去之后的安葬费用成了子女的累赘。这一状态与村里的某些老者如出一辙,他们对死亡有一种若即若离的态度。应该说,这一种复杂心态深埋于大多数为人父母者内心深处,他们挂念儿女的一切,他们愁生前愁身后,他们的一生瞻前顾后。

某一时期,公墓收费说是村里街谈巷议的话题。其实,此乃一种认知误区。村人将农村公益性公墓与城镇经营性公墓的概念混为一谈。从本地现状而言,县级公益性公墓收取部分费用之外,村级公益性公墓则是无偿使用的。

殡葬改革必然也将考虑到人情伦理。譬如,夫妻一方在公墓建成前逝去并安葬于祖坟之人,另一方去世后,经丧属申请,无须葬于公墓,在已先逝方墓旁按照农村公益性公墓之单墓穴标准进行节地安葬。

六

清明时节,在翠色笼罩的山野之间曲折攀登,我遇见无数个家族的祖坟,漫山遍野分布着。那些坟茔的规模大小不一,高矮各异,有的气势恢宏,一部分是遗留下的晚清与民国时期的墓葬;一部分是千禧年后,子孙出人头地,重修祖坟所为。有的是平平无奇乡村最常见、大众化之规格。有的稍显凄凉寒酸,无主坟墓最为典型,周遭荒草肆意生长,足可没膝,然无人打理,也寻不到打理的缘由。

携儿带女的人们在祖坟前纷纷行跪拜之礼,以诉追思之情,人声鼎沸一时之间打破山野的寂寥,回声忽远忽近。这时,我的思绪往往会飘落至无主坟地之上。我会把自己想象成一只啼血的杜鹃,为它们悲鸣。缓缓收拢思绪,又回归我家的祖坟。明丽的阳光下,我望见一只鸟雀栖身于一棵苍松上,它的瞳孔中显现出我的身影,我仿佛也脱离了地面,在它的瞳孔里休憩。于是,我得以若无其事地俯视大地上的人群。祖坟前的族人欢天喜地,追溯着祖上的荣光,又谈论着时下的生活。表面看似其乐融融,我却隐约窥见一丝乍现即隐的疏离。此刻,鸟雀鸣了一声,伸长羽翼,飞往远方,凌厉的眼神令我如梦方醒。梦里呈现出的疏离感并非只是象征,那种貌合神离的状态渐渐明晰,原来,它是一段真实的故事。

我家祖坟有两处,一个在山脚,一个处半山腰。半山腰安葬着祖父母,山脚是其余祖先与两位伯父的墓地。自从两位伯父先后亡故,每至祭祖,其子女往亡父墓前祭拜,遂久呆山脚与其他族人(去半山腰的墓地)会合,再行下山,鲜少亲自祭祀祖父母,仅把祭品托他人送达。仅三代之隔,裂缝已然生长,倘使再久远些,祖先的历史愈离愈远,后辈的血缘关系愈发紧密,人们纷纷至公墓拜谒,昔日祖坟之热闹不复往日及至杳无人迹,届时,概是一堆堆杂草缚身的无主荒坟。

下山,我在半是农人半是空巢童叟的村庄穿行而过。一片绿油油的田野接近了我,由一块块大大小小的农田构成。村人的田地数量不均等,多者达五六亩(外嫁的女儿多),低者不足一亩(儿子多,均分则少)。而今,一些村人去往城市打工,留下老人与儿童相依为命,过年才归;个别家庭则久居城市,乡村里荒废的老屋摇摇欲坠。故此,这类人往往将闲置耕地租借给某些村人耕种。

城市的人流量愈来愈大,乡村的人口逐步减少,个体化的农田耕作亦随之衰弱。或许,取而代之的将是一种带有统一承包性质的规模化、机械化的新型农业,同时意味着先前无数的个体与土地的紧密关系或认同感将出现裂痕,直至分道扬镳。时下,村中有些年轻人已然遗失了记忆,记不清家有几亩地,在何处。

当火葬成为一种必然的发展趋势,当公墓成为一种固定的集体安葬,大量的土地也节约下来,一定程度节约了殡葬的成本。几辈之后,老的祖坟也将成为一种历史印刻。乡愁不仅是那山、那水的地理概念,更是那人的文化记忆。这些生命归途的方式成了人们内心深处的追忆与寄托。