大理恋歌(组诗)

赵振王

霸王鞭

鞭响,带着心念的节拍

赓续千年的余音

踩着均匀的步幅

不断再现劳动生活场景

成为精神不可缺的要素

口吐吉祥祝词走亲串戚

创下舞艺的先祖

把独一无二的鞭舞技法

紧紧粘牢于世纪轴承

面庞红润,面相年轻

薪火传承

姐妹一样相拥苍山

母子一般紧搂洱海

名称里的霸王之气

凸显着守疆护土的坚毅

挺立于史籍

似手持梭镖的一列队伍

出场的鞭舞响若战鼓

护卫着特殊的舞蹈族群

把会唱歌的短竹管

指向风花雪月的时空

民族之魂撑天盖地

一鞭,一鞭,又一鞭

柔中见刚地挥向苍山

挥出雄峻的十九峰

舞姿,揉在松风瑞雪里

陶醉八方来客

一鞭,一鞭,又一鞭

轻轻地扬向十八溪

溪水的流韵才如此勾魂

舞乐,拨动深蓝的海水

隐忍而欢快的特质

依然吟诵古道的马铃声

起伏着犁铧翻土过后

芳香的泥味,清脆的调门

尺余长的竹器被称为鞭

必定是苍山的主意

蘸着洱海万顷碧波

在苍洱大地的沃土

题写下这盖世之名

十八溪流淌的优雅辞赋

激扬滇西要塞的名声

鞭舞里的轻盈舞步

带着风花雪月敲击世界

三道茶

——上茶,上好茶

回到村里就对着老宅

扯着嗓门大喊

这个习惯比较毛糙

多少有点匪气

而看着我长大的四合院

却忍耐认可我这坏习性

苦涩味甜的三道茶

洒落在滇西的村寨间

火塘边简单的一泡茶

在大小不一的茶杯里

漂浮着浓酽的居家况味

如我这等放不下家乡

在梦里重回故土的俗人

时常就坐在三道茶苦甜过后的

悠长回味中

想爷爷奶奶阿爸阿妈

他们赋予我骨肉亲情

在贫困而精神富有的岁月中

没在情操的底线缺过钙

几代人一道感恩新时代

给予我们温暖幸福

三道茶面向洱海

倚杯而坐,汤色入神

表情里写满花的妩媚

伸手触摸月的静谧

三道茶立壶苍山脚下

飘香于平凡大众人家

回甘下关风剽悍的狂野

生津苍山雪恒久的俊美

本味本真的三道茶

沉浸在大理的大景里

一苦二甜三回味

风,有被吹即现的磁性

花,四季芬芳举着蓝天

雪,紧牵着玉带云的手

月,迷醉在洱海碎波里

有这一杯一壶三道茶

家乡大理足以在乡愁里

让人怀想留恋

传承祖传的茶艺

自信的文化就根深叶茂

走得再远的游子

怀里都会揣着三道茶

最是提神醒脑的土方子

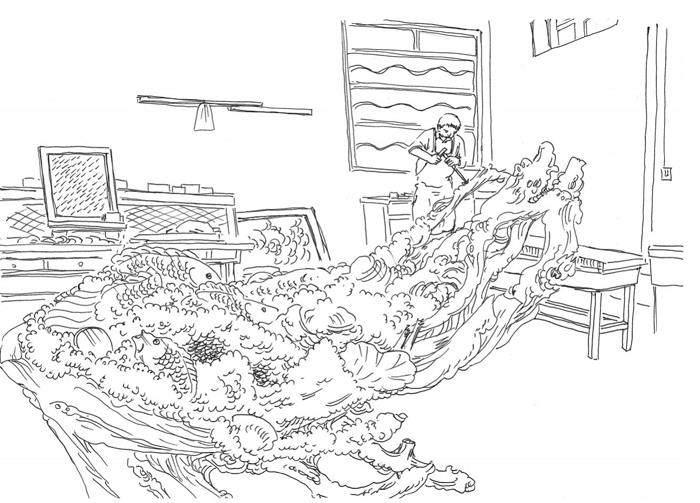

念木匠

键盘敲击中

剑川飞沙走石进入诗句

木匠把族调的曲谱

刻于软硬不一的木件

在古典旋律里

木匠们的技艺誉满滇西

心智奇幻与十指造化

雕琢千形百状

留得住口碑中竖起的大拇指

或大或小,或轻或重的木件

绽开命运的笑容

栩栩呈现

从不断代

庙宇大殿的飞檐走壁

镶嵌着醒目的地域工艺

普通人家的四合院

镂出八层空雕花窗户

时光碎片随推刨起舞

木屑在奔跑中飘然落下

却依然一地新鲜

土漆发光的木箱里

装有悲欢离合的故事

爱情向来压箱底

大地上的建筑物

木匠用木香的汗水

洗青瓦洗墨斗洗顶梁柱

岁月的风铃声灌满

民间艺人赓续传承的精髓

在手艺极佳的工匠群

遇见象图来的兄弟

一位木讷的文字木匠

专用字词弹着优美墨线

句子做的推刨

刨花如大河一泻奔腾

最初静坐在怒江礁石上

蘸着江水磨刀片凿子

搓洗嫩生生的出道语言

以苍山为主题背景

发言发声发力或发飙

声浪起伏如若洱海波涛

在私家里的暗世界

建造了一座记忆宫殿

小锤吟

平俗凡身的小锤

在滇西北的蓝天下

伸手扯下一朵朵的白云

精准地扔进火炉

在轻重有度的敲打中

生活物件每每呈现

痴情哼唱着生命赞歌

银匠们的田亩

归纳在敦实的锤座

窄小不狭隘,肥水四溢

在歌吟的日月星辰里

世袭般地耕播栽种

让银锭有新鲜空气呼吸

有神的双眼向外眺望

胸襟宽泛走四方

小锤,叮叮当当敲着

回山应水穿越时空

千百年来从未间断

单调与重复的叠加

却赛过动听的大三弦

作坊里火花跳着民族舞

白语里的画外音

闪烁着绝活般的手工艺

密集着人间的光辉

叮当,叮叮当当

远眺,像谱写柔美乐曲

近听,却力胜千斤

炉子里什么状态的火候

小铁锤心知肚明

炉火表现什么样的沧桑

从遥远走过来的纹路

一个个显眼的烙印

被烙进民间艺人的骨髓

小锤,举起,又落下

落下了,再举起

抑扬顿挫的旋律中

听得见造型各异的银器

轻柔也铿锵的脚步声

起起落落不倦行走

浑身沾满了汗滴的坚毅

途中绊倒跌跤的疼痛

省不去漫漫跋涉的艰辛

小锤很小,起落间

却似爆发力强大的铁拳

给人一种特殊之力

助推途中零散的步履

有声地加油鼓劲

无形地提速追撵

旅途需要如此的激励

叮叮当当,敲来敲去

鹤庆的风风雨雨

被小铁锤,呼来唤去

使唤中宠辱不惊

循环往复的丝毫间

打磨炉火纯青的质地

举星敲月的耐力

锻造出坚韧的民族耐性

鹤庆的骨架

由银器提供丰满血肉

这块土地,这个民族

经得住岁月的淬炼

昂着头颅跨州出省

接纳有口皆碑的褒奖

银之魂,落脚在新华村

小锤,硬而不容粗枝大叶

精雕细琢构建家用日常

小锤下的锅碗瓢盆们

让经久不息的日子

处处闪着银光