无限剥削:算法资本主义的剥削机制及其主体悖论

[摘 要]算法资本主义是当代资本主义发展的新形态。算法的资本主义应用驱动了资本主义生产方式的重大变革,表现为算法的资本化和资本的算法化,算法的生产力化和生产关系的算法化,进而引发劳动的多重化变革。算法资本主义仍然是以生产剩余价值作为直接目标和决定性动机,只不过它以平台为依托利用算法极端化了生产剩余价值的方式,即极端化了绝对剩余价值剥削和相对剩余价值剥削,实现了资本的的幂数式积累和无限剥削。算法代表着迄今为止人类生产力水平发展的最高阶段和水平,但它的资本主义应用没有实现资产阶级所宣扬的自由、民主、平等、博爱等普世价值,反而引发了一系列主体悖论。算法社会主义则利用算法构建了正义的制度机制,是人类技术文明发展的新形态。

[关键词]算法资本主义;无限剥削;主体悖论

[中图分类号]F0[文献标识码]A[文章编号]1672-1071(2024)03-0052-12

以大数据、人工智能、移动终端、机器学习等为代表的算法技术的当代资本主义应用正按照摩尔定律呈现出指数级增长并推动算法资本主义发展壮大。基于此,算法资本主义成为近几年国内外学界关注研究的新课题,如美国学者海瑟姆·卡拉尔(Haytham Karar)认为,算法具有分类、排序和预测的能力,已经成为全球资本主义网络的基本特征。算法资本主义在资本主义市场的全球网络中获得了越来越高的主导地位[1];詹姆斯·H.米特尔曼(James H. Mittelman)认为,算法资本主义的崛起标志着可以通过算法和人工智能的结合来提取数据,这种结合构成了一种强大力量,改变了全球治理的规则和话语体系[2];国内学者孙亮认为,算法已经渗透到资本主义生产关系当中,成为当代资本主义维持其自身运转体系和实现资本增值的基本要素,并形成了“算法资本主义”[3]。可以说,算法资本主义代表着当代资本主义社会发展的新形态,是数字资本主义发展的较高级样态和阶段①[4]。但是,算法并没有改变资本主义的剥削本性,相反,还造成了更为隐性且日渐严重的劳动剥削和悖论。基于历史唯物主义和马克思主义政治经济学分析方法透视上述现象,有助于我们深刻认识算法资本主义的本质,并为算法的社会主义正义建构提供理论参考和实践指引。

一、 算法资本主义的技术基础

算法资本主义是资本主义现代工业文明和现代科技进步的产物。资本主义伴随着工业化的发展而发展。马克思指出:“撇开火药、指南针和印刷术的发明不谈——这些都是资产阶级发展的必要前提。”[5]先进的科学技术不断应用于社会化大生产,推动资本主义工业化的发展,实现了资本主义由低到高的阶梯性进步,并为数字资本主义发展奠定基础。到目前为止,资本主义的发展已经历经五个主要阶段[4]:

资本主义发展的第一阶段是资本主义工厂手工业——包含“混成的工厂手工业”和“有机的工厂手工业”两种基本形式——其实质都是工人联合协作进行产品生产。资本主义发展的第二阶段是资本主义机器大工业,即机器体系代替简单协作、劳动和工具进行社会化生产,其典型特点是用机器生产机器。马克思说:“大工业必须掌握它特有的生产资料,即机器本身,必须用机器来生产机器。”[6]441资本主义发展的第三阶段是垄断资本主义工业化发展阶段,即“成立卡特尔、辛迪加和托拉斯”,“大银行占垄断地位”并支配国家的全部经济生活,“原料产地被各托拉斯和金融寡头占据”,“国际卡特尔开始(在经济上)瓜分世界”等[7]6970。资本主义发展的第四阶段是数字资本主义发展阶段,以互联网为核心的信息技术渗透到资本主义经济文化发展的方方面面,数字平台日益发展壮大,形成了资本积累的新体系。网络化、平台化、信息化、智能化构成数字资本主义的基本特征,并日渐形成“物联网+人工智能”的智能型大机器生产体系[8]。

算法资本主义是数字资本主义发展的较高级阶段,也可以称作资本主义发展的第五阶段[4]。在这一阶段,互联网、大数据、云计算、智能手机与人实现了深度融合,并重组了资本主义市场空间。特别是数字平台尤其是智能手机已成为当代经济全球化的重要技术力量[9]。由于智能手机的全球普及,平台经济不断发展壮大并在全球资本主义市场中占据主导地位,算法成为平台经济中最为活跃的生产要素及其得以高效运转的现实保障,并实现了对当代资本主义生产方式的重构。这样,算法资本主义的基本技术架构是“(互联网+智能手机/计算机+平台+算法)+人”的相互叠加,即“智能手机+人”的绑缚实现了人能通过“互联网+手机+平台”参与到资本主义生产、分配、交换、消费的各环节中,平台又能利用算法不断分析、测算、诱导、规训人在平台的各种偏好和行为②。算法资本主义经济便是“由新的技术产品和服务(如智能手机、应用程序和平台),科学专业(如数据科学、人工智能),技术科学对象、过程、知识主张,特定金融逻辑等驱动的”[10]。可以说,算法资本主义就是将智能手机、平台、算法等移动智能技术与资本主义经济模式相结合,以提高企业的生产效率和市场竞争力,实现利润最大化和市场统治。

二、 算法资本主义的生产方式变革

算法的资本主义应用驱动了资本主义生产方式的重大变革。首先表现为算法被资本化,并成为资本“青睐”的增值机器,成为一种强力的资本和劳动要素。当它和既有资本主义生产资料相结合,便成为一种重要生产力,推动生产关系的算法化变革,进而又引发了劳动方式的多重变革。

1. 算法的资本化和资本的算法化

算法和资本的“联姻”“双向绑缚”既是资本“力图用尽可能少的花费——节约人力和费用——来生产一定的产品……用最少的资料来达到生产的目的”[11]619,也是算法的使命,“成为生产财富的手段,成为致富的手段”[12]356357。算法不断被嵌入到资本运行的环节当中,成为资本的一种形式,成为资本实现增值获利的有机组成部分。算法和数据被作为一种重要的生产资料和商业资源用于企业的生产经营活动的全过程中。通过数据分析,企业能不断改善产品服务,进行个性化推送,提高市场营销效率,占据更大市场份额。资本不断借用算法来实现平台的高效率运作。为了提高产品交易频率,降低交易风险,增加用户对平台企业的“好感”和黏性,越来越多的资本家利用算法进行企业决策和管理,这又使得算法成为资本市场不可或缺的部分。平台的本能就是利用算法实现更多的产品生产,获得更多的财富增长空间[13]。算法则在资本的推动下不断地升级算力,实现迭代升级,成为资本借以增值的最为可靠的技术“盟友”。

2. 算法的生产力化和生产关系的算法化

在马克思看来,唯一的生产力是劳动生产力,而劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。科学技术越进步发达,人的劳动生产力价值越高。在算法资本主义社会,算法已成为人工智能和机器学习的技术基础,代表着资本主义科学技术的高级水平,并且“以一种前所未有的方式与规模渗透到资本主义文化的方方面面,成为资本主义发展不可或缺的工具和动力”[14]515。算法的生产力化具体表现为生产决策的数据驱动、生产流程的自动化、供应链管理的智能化以及设备的联网生产。算法资本主义具有“资本主义生产特别发达”的技术特征。算法成为当代资本主义大工业生产的最核心的动力引擎。

算法的生产力化决定着生产关系的算法化。算法的资本主义应用并没有改变资本雇佣劳动的经济生产关系,但却大规模加快了劳动者同其所创造的生存资料的分离。数字资本家利用平台垄断劳动者赖以生存的物质生活资料,劳动者只有借助平台才能生存。这样,算法便能利用垄断优势决定整个平台的生产、消费、分配和交换关系。平台经济促使整个劳动力市场发生结构性变革,把生产物质商品的传统劳动者转变为主要生产非物质商品的数字劳动者,劳资关系演变为非正式的雇佣关系,即劳动者往往被归类为独立外包商,产销者的联系由于平台的去中心化而变得更为直接紧密[1]522523。资本主义的生产关系由于平台的聚集效应实现了经济关系的算法化,即建立在生产资料私有制基础上的不同社会交往关系和相应的产品分配形式都在平台的“算域”中受到算法的“测算”和“调整”。

3. 劳动的多重化变革

基于上述变革,劳动力市场也发生了巨大的结构性变革,越来越多人被平台绑缚,成为平台产品的生产者、销售者或消费者。以外包劳动、受众劳动、玩乐劳动、消费性劳动等为代表的一系列数字劳动成为人类劳动新形态。这样,算法与劳动的紧密叠加引发了劳动形式的多重变革,具体表现为:

一是用户活动的劳动化。在马克思、恩格斯看来,包括人的劳动在内的一切活动本质上应是自由的,是“人的自由活动”。资本主义生产方式则把人的劳动转变为劳动力,当作商品买卖。同样,用户在平台的活动本质上也应当是一种自由自觉的活动,他的活动是其自由意志的体现,但算法平台的资本主义生产属性却又将用户在平台的所有活动转化成为一种劳动力生产形式,使其贯穿于经济生产、分配、流通和消费的各环节。用户活动,包括其浏览、逗留、点赞、评论、聊天、购物、打车、学习等一切活动都被算法一一“捕获”而制造成信息产品:一是作为平台信息再生产的劳动资料,二是作为数据商品买卖出售,三是作为平台进行个性化推荐的推荐、诱导、规训、营销的基本依据。用户在平台的自由活动被平台转化成一种有目的性的生产性活动。用户的在平台的“玩乐”成为一种新型劳动形式。他在平台活动的时间越长越频繁,平台的生产效率即信息产品的生产速度就会越高。

二是劳动管理的“差序化”。根据用户、商家、数字劳工对平台的贡献率,或者他们的工作类型、工作经验和业绩等因素,算法平台借鉴了游戏程序针对玩家所设定的等级机制而对他们采取“差序格局”的管理机制。如某外卖平台根据外卖员每月完成的订单数、总里程、工作时长、好评率、准点率、晚点率等指标而将其评定为由低到高的七个不同骑士等级,即普通骑士、白银骑士、黄金骑士、黑金骑士、钻石骑士、圣骑士、神骑士[15]。有些平台还会把用户评级为LV1~LV8八个等级。数字劳工/用户的等级越高,平台对其所进行的奖励、补贴和推荐机会就会越多,但对其工作的强度和难度的要求也会越高;而等级越低,平台就会给予其低补贴或进行相应的流量限制。

三是劳动时空的无边界化。“智能手机+平台+互联网”的移动性能使人只要带上手机便能在任何时段、任何地点从事生产性劳动。现代人类活动由于移动通讯技术的赋能呈现出无边界化的时空特征:一方面,平台的劳动生产呈现为全时段性。在移动手机平台,用户可随时随地生产并传播信息;平台劳工的工作与休闲时间被模糊,必须无时无刻在算法压力下工作;平台商家可以一天24小时不间断地生产出售商品。另一方面,平台劳动生产呈现为全时空性。美国学者曼纽尔·卡斯特就曾指出:“新信息技术可以让工作任务分散化,同时即时地在互动式通信网络里协调整合,不论是跨横各大洲陆,或是在同一栋大楼的不同楼层。”[16]329这就是说,人只要带上一部手机或电脑,就可以在任何地点为平台而工作。平台能够把不同地点的用户、劳动者、商家有机整合协调起来。

四是劳动过程的情感“劫持”。平台企业为了提高服务质量,维护自身良好声誉,往往会对平台劳工进行情感管理,即要求其在劳动过程中“有耐心”“面带微笑”“使用礼貌用语”“保持乐观心态”等,以博得平台用户的“好感”“好评”。尽管这可能沦为平台劳工的“演戏”,但算法设计的“用户情感至上”原则和反馈评级系统决定着他们不得不这样做。情绪劳动成为平台劳工额外且必要的组成部分。同时,平台还会通过算法营造一种虚假的消费主义意识形态文化景观,向用户推荐他们可能感兴趣的商品或服务,“劫持”用户情感,操纵他们的消费喜好和购买决策。通过算法的意识形态规范、情感诱导、行为控制,平台就可以左右用户的消费习惯。

五是劳动监控的智能化。传统资本主义劳动监控主要是“管理者→劳动”的直接“在场”监控,工作场所是一个“全景监狱”,受到资本家的“目盯眼视”;电子摄像头的广泛运用将劳动监控升级为“管理者→摄像头→劳动者”的半自动化监控,劳动过程受到摄像头的全程记录;算法则进一步将劳动监控升级为“管理者→平台→劳动者”的全自动智能化监控。算法监控是基于人工智能的数据采集分析机制而对劳动者、用户、商户进行数据追踪监督。算法利用平台自动收集分析每一个人的生物特征、检索历史、消费习惯、家庭住址、财务状况、兴趣偏好、出行路线等,并生成类似于“超级全景监狱的自动化数据库”。这种“数据库像监狱一样连续不断地在暗中系统化地运作着,收集个人资料并组成个人传略……瞬息之间就可以流向全球范围的赛博空间,对人们实施监控。数据库无需任何狱卒的眼睛就能‘审查我们,而且他们的审查比任何人都更加准确、更加彻底”[17]98。

六是劳动生产的低酬化或无酬化。在脸书、推特、谷歌、亚马逊等数字平台,除去部分有酬的数字劳工外,平台将绝大多数用户转化为“生产性消费者”,用户参与平台的整个消费过程也是一种生产过程,即他们生产的一系列数据将被制作成产品打包出售给广告商,广告商会对这些数据进行分析以制定利润最大化的个性推荐策略,而成为平台企业获取巨额利润的“数字黄金”“数字石油”。但是,用户这一系列劳动却是无酬的。同时,平台还往往会将一系列工作,如产品设计、服务点评、意见征询、项目评估等,外包给平台用户而使其无偿为平台工作。而对于线下数字劳工,他们的境遇同样也很糟,如在富士康工厂,工人遭受着军事化管理、强迫工作、无薪加班、罚款(如不支付工资)、拥挤的住宿、低工资、强制实习、有毒的工作场所等[18]。

三、 无限剥削:算法资本主义剥削的极端化

算法资本主义对剥削的极端化主要是借助“智能手机+互联网+平台+算法”实现。平台强垄断是算法资本主义企业实现无限剥削的基础。平台作为一种“数字基础设施”,汇聚了包括客户、广告商、服务商、生产商、供应商、劳动者等在内的不同用户群,并且基于用户的使用而产生连锁式的网络效应,注册使用的人越多,越多的人便会注册和使用[19]。由于平台经济的产品生态系统——包括软件和昂贵的硬件——会产生高昂的转换成本和强大的竞争壁垒,这又会赋予平台强大的市场垄断力量,并阻碍有限竞争[20]。这样,大型数字平台便会日渐成为一个统一一切的平台,平台借助算法并基于赢家通吃的模式,实现强垄断、强竞争,并最终实现强剥削,即实现剩余价值剥削的极端化。

平台极端化剩余价值剥削并没有改变资本主义生产剩余价值的普遍规律。在马克思看来:“资本主义生产不仅是商品的生产,它的实质是剩余价值的生产。”[6]582马克思将剩余价值总量公式概括为:

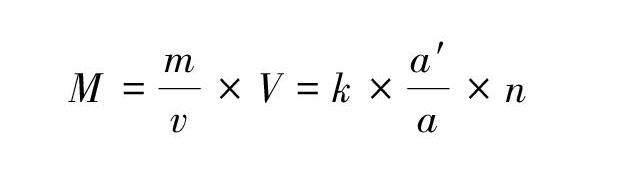

M =mv×V=k×a′a×n

根据上述公式,提高剩余价值总量(M)有如下四种典型方式:在保持单个平均劳动力价值(k)不变的情况下:①保持工人人数不变,提高对工人的剥削强度;②增加工人人数,保持劳动强度不变,如让妇女儿童参加工作,但支付其很低工资;③增加工人人数,同时提高对工人的剥削强度;④提升单个平均劳动力价值,或增加高级技术工人人数,提高对工人的剥削强度。而提高对工人的剥削强度通常有两种办法,一种是增加绝对剩余价值剥削,如加班、换班制度;一种是增加相对剩余价值剥削,如协作、使用机器。算法资本主义作为资本主义发展的较高级样态,仍然是以生产剩余价值作为直接目标和决定性动机,只不过它以平台为依托利用算法极端化了上述生产剩余价值的方式而达到利润的幂数式积累和无限剥削,具体表现如下:

1. 算法平台极端化了绝对剩余价值剥削

马克思指出:“把工作日延长,使之超出工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点,并且资本占有这个部分剩余劳动,这就是绝对价值的生产。”[6]583算法资本主义利用平台极端化绝对剩余价值剥削主要带有两个突出特点:

第一,把剥削对象由雇佣工人极端化为与平台相关的所有人。传统资本主义的剥削对象主要为雇佣工人,算法资本主义则由于其技术的升级衍化而把与平台相关的所有人都纳入其产品生产的整个过程:一是平台工人(互联网零工)。平台工人大多数是自由劳动者,他们依靠平台谋生,如Uber和滴滴出行司机,在线使用Fiverr、Upwork或Freelancer等寻找工作的自由职业者;二是“劳工贵族”。“劳工贵族”特指那些在数字企业中拥有高技能、高工资的人(如工程师、设计师、职业经理人等);三是线下工人。工厂的智能化是要实现工业产品生产、分配、处理、维修、处置等的自动化,但这并没有解放线下工人,反而加深了算法对线下工人的各种控制,造成他们的数字异化;四是平台商家或用户。商家或用户既是平台服务的消费者,也是平台数据和内容的生产者。商家用户不断使用平台的过程就是心甘情愿贡献“免费活劳动”的过程[18]3138。可以说,在算法平台,无论是什么人——Deliveroo骑手、Uber司机、在线大学的教授、亚马逊物流中心的操作员等,无论他们的国家、宗教、性别或个人政治偏好如何——他们的共同点都是在相同的积累制度下被算法剥削,即他们被一个剥削的算法系统控制着[21]。

第二,把剩余劳动时间极端化为工作以外的所有时间。传统资本主义尽管渴望“在一昼夜24小时内占有劳动”,“但是日夜不停的榨取同一劳动力,从身体上说是不可能的”,为此,资本主义推行了臭名昭著的换班制度[6]297。但在数字化时代,劳动者(用户)可以在任何时间、任何地点参与平台工作(生产),他们的几乎所有的休闲时间都被纳入到了数字资本主义的剥削体系之中[22]: 对平台工人而言,平台通过算法为他们寻找客户,并收取高额服务费用。他们往往成为被高度剥削的不稳定工人,不得不长时间工作以求生存;对“劳工贵族”而言,数字企业把整个公司变成了游乐场,即通过提供运动、娱乐、放松等设施而让他们留在办公室,实现劳动和娱乐的融合——其结果便是这些人在办公楼长时间工作和生活,他们的劳动/娱乐、工作时间/休闲时间、办公室/家庭、同事/朋友和家人的界限模糊不清——尽管他们工资很高,但他们却遭受社会性贫困,即缺乏工作/生活的平衡,友谊以及工作场所外的社交生活;对线下工人而言,比如,在作为苹果供应商的四家工厂(Compal、Foxconn、Green Point、和 Pegatron)内,工人每周工作时间超过60小时,每月加班时间超过90小时,大多数人加班时间超过136小时。同时,工人必须签署自愿加班协议,选择不支付社会保险,选择退出缴纳住房公积金[18];对商家或平台用户而言,平台将商家的商品或服务转化为线上销售,这就将商家的必要劳动时间转化为全天候生产和服务,算法通过对不同时段用户活跃度、商家订单量和利润率的分析能有效调整商家的营业活动时间,甚至是“督促”其24小时营业;同时,平台还可以通过对用户行为数据分析,提供优惠促销,实行个性化消息推送,引导用户在特定时间段购物等形式鼓励用户全天候使用平台服务。

总之,与平台相关的所有人的几乎所有时间都会被算法极端化为劳动时间——劳动者/非劳动者、为自己劳动/为他人劳动、物质生活再生产/精神生活再生产、劳动/享受、生产/消费、劳动时间/自由时间、个人直接需要/间接需要等统统被“自由市场”平台所模糊——可以说,平台资本主义是普遍侵蚀工作时间和休闲时间、生产和消费者之间界限的最高极点。算法生产自动化并没有兑现人类不再长时间劳动的预言,反而通过侵犯个人的闲暇时间加强了对人们时间剥削[23]。

3. 算法平台极端化了相对剩余价值剥削

生产相对剩余价值是在工作的长度不变的情况下,延长剩余劳动,“通过以较少的时间生产出工资的等价物的各种方法来缩短必要劳动”[6]583。传统资本主义往往通过机器的应用来缩短必要劳动时间以提高劳动强度。算法资本主义利用平台极端化相对剩余价值剥削主要利用先进算法极端化劳动生产率。为了实现劳动生产率的最大化,数字企业不断升级优化平台算法,采用各种先进算法技术实现平台的高效率运作。算法技术越先进,平台的自动化水平就越高,劳工的工作强度就会越大,相对剩余价值剥削的极端化程度就越高。

一是平台以算法极端化了协作方式。协作是生产相对剩余价值的重要手段。算法进一步增加了协作的连续性和多面性,并形成了一种“平台集体力”,能更有效地利用时空以节约生产资料。如在外卖平台,算法能实现“用户商家骑手”的高效协作,用户通过平台购买商家商品,算法为商家匹配最佳骑手,骑手根据算法所规定的线路、时间、地点进行精准送货,用户可对商家和骑手服务进行评价或投诉。在整个过程中,算法在短时间内提高了“用户商家骑手”的协作和工作效率,并快速占有三者所生产的剩余价值(平台通过从订单中扣取相应的服务费用获取)。

二是平台以算法极端化了工作强度。算法会跟踪数字工人每小时交付产品的数量,看谁工作更多,谁工作更少,以及谁休息了多久。比如,当员工站在亚马逊货架旁喘口气休息两分钟,他就会收到接二连三的警告,因为算法已经将员工工作路线精确到了分和秒,如果员工停留超过30秒,警报就会响起[24]。同时,平台关联人员的每一个动作都会被记录下来——每次点击、查看的每一页、放置的每个物体、行进的每一米、发出的每条消息、做标记的时间、上厕所的时间、突然刹车的时间、工人拒绝订单的次数、接受订单的次数,这已成为算法控制劳动的新常态[21]。

三是平台以算法极端化了用户使用频次。在埃姆雷·凯波拉特看来,智能手机已经完全融入人的日常生活,成为数字资本主义剥削的“大熔炉”。用户无时无刻不和手机绑附在一起,一个接一个频繁地打开和使用各种应用程序,他们生产和消费了社交媒体上的几乎所有内容——无论他们是否注意到这一切,生产和剥削都以非常阴险的方式发生着——他们拿着手机“无所事事”,实际上也为资本积累做了很多事情[25]。为了尽可能多地吸引用户注册和反复在平台消费,平台往往会利用算法塑造线上社交朋友圈,推送展示各种刺激感官的图文、视频、音乐等,并且建立个性化的推荐机制。一旦用户打开App,就会在算法的“高压”下反复地“刷刷刷”,且不自觉地“买买买”。

3. 算法平台实现了利润的幂数式积累和无限剥削

在马克思看来,利润率主要表现为利润和投资成本之间的占比关系:P=M/(C+V)(利润率=剩余价值/(不变资本+可变资本))。如果剩余价值越多,而支出成本越少,特别是支付给工人的工资越少,那么利润率就会越高。

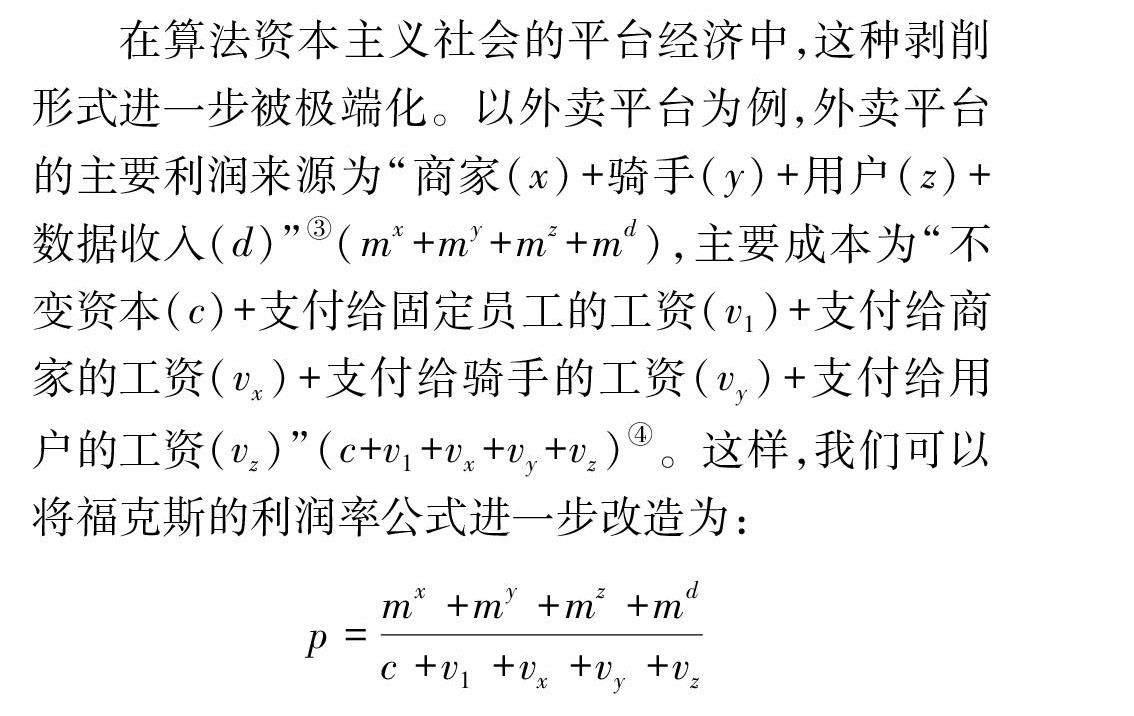

在马克思所提出的利润率公式之上,福克斯提出了信息资本主义时代的利润率公式:P=m/(c+v1+v2)[26](利润率=剩余价值/(不变资本+支付给固定员工的工资+支付给用户的工资))。一种典型情况是,当将生产性劳动外包给完全免费的工作用户的时候,即v2→0时,则有助于实现最大化剥削率(剥削率公式为:e=m/v)。而当雇员没有报酬时,剥削率将趋于无穷大(当且仅当v=(v1+v2)→0时,e→+∞)。因此,福克斯指出,资本主义互联网生产是一种极端的剥削形式,生产者完全免费工作,因此受到无限剥削[26]。

在算法资本主义社会的平台经济中,这种剥削形式进一步被极端化。以外卖平台为例,外卖平台的主要利润来源为“商家(x)+骑手(y)+用户(z)+数据收入(d)”③(mx+my+mz+md),主要成本为“不变资本(c)+支付给固定员工的工资(v1)+支付给商家的工资(vx)+支付给骑手的工资(vy)+支付给用户的工资(vz)”(c+v1+vx+vy+vz)④。这样,我们可以将福克斯的利润率公式进一步改造为:

p=mx+my+mz+mdc+v1+vx+vy+vz

(1) 由于商家和骑手的所创造的利润主要是来自于用户支付的订单费用,即(Mz=mx+my+mz)实际都是用户创造的,平台的利润则主要为“用户创造的总利润+数据收入”(Mz+md)。

(2) 由于商家入驻平台通常需要缴纳入驻费用,且平台不会支付给商家工资,故vx=0;由于平台支付给骑手的工资主要是从用户支付的配送费用扣除,故lim=(vy→0+) ;由于用户是在为平台做无酬劳动,故vz=0;这样,lim=((vx+vy+vx)→0+),平台的主要成本便为“不变资本+支付给固定员工的工资”(c+v1)。

结合(1)(2)可将上述公式简化为:

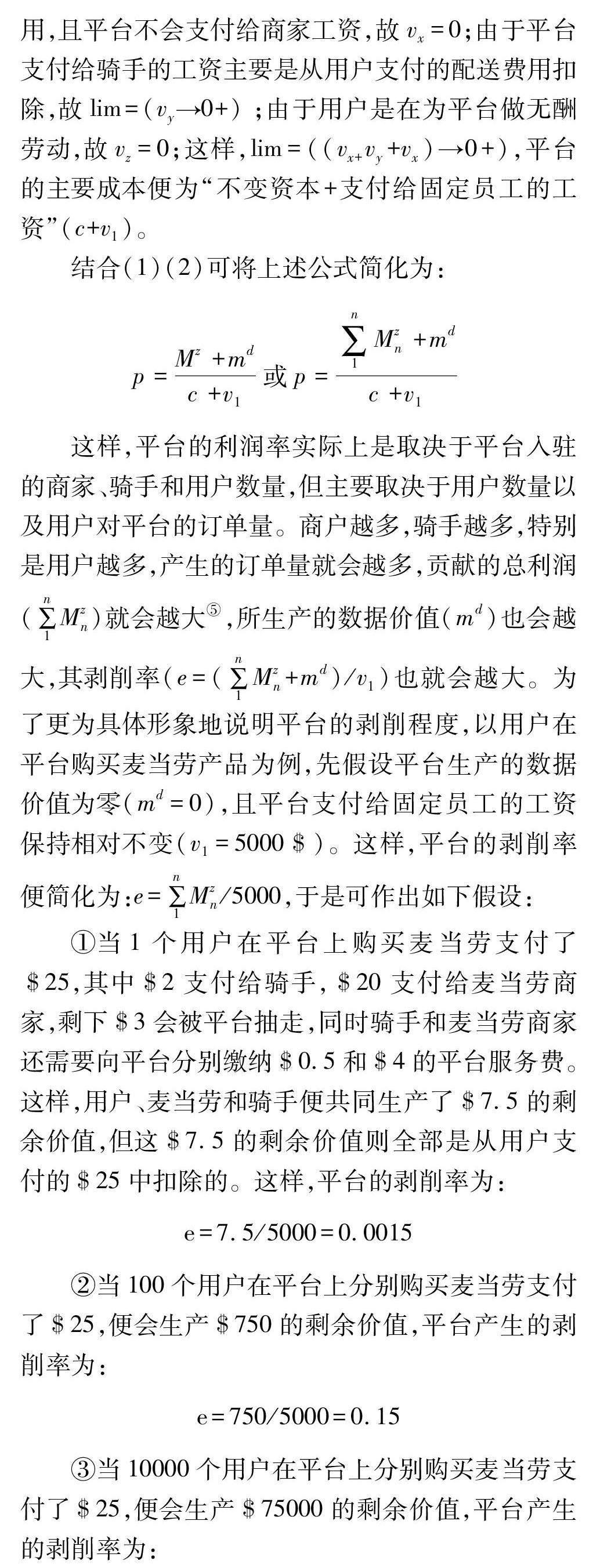

p=Mz+mdc+v1或p=∑n1Mzn+mdc+v1

这样,平台的利润率实际上是取决于平台入驻的商家、骑手和用户数量,但主要取决于用户数量以及用户对平台的订单量。商户越多,骑手越多,特别是用户越多,产生的订单量就会越多,贡献的总利润(∑n1Mzn)就会越大⑤,所生产的数据价值(md)也会越大,其剥削率(e=(∑n1Mzn+md)/v1)也就会越大。为了更为具体形象地说明平台的剥削程度,以用户在平台购买麦当劳产品为例,先假设平台生产的数据价值为零(md=0),且平台支付给固定员工的工资保持相对不变(v1=5000$)。这样,平台的剥削率便简化为:e=∑n1Mzn/5000,于是可作出如下假设:

①当1个用户在平台上购买麦当劳支付了$25,其中$2支付给骑手,$20支付给麦当劳商家,剩下$3会被平台抽走,同时骑手和麦当劳商家还需要向平台分别缴纳$0.5和$4的平台服务费。这样,用户、麦当劳和骑手便共同生产了$7.5的剩余价值,但这$7.5的剩余价值则全部是从用户支付的$25中扣除的。这样,平台的剥削率为:

e=7.5/5000=0.0015

②当100个用户在平台上分别购买麦当劳支付了$25,便会生产$750的剩余价值,平台产生的剥削率为:

e=750/5000=0.15

③当10000个用户在平台上分别购买麦当劳支付了$25,便会生产$75000的剩余价值,平台产生的剥削率为:

e=75000/5000=15

④当1000000个用户在平台上分别购买麦当劳支付了$25,便会生产$7500000的剩余价值,平台再向固定员工支付5000$的总工资。平台产生的剥削率为:

e=7500000/5000=1500

由①②③④可以看出,平台的利润会随着用户的不断增加以及平台的聚集效应而趋于幂数式增长:用户越多,他在平台消费的频次越高,利润就会越高,平台的剥削率也将趋向于无限扩大,并且这还仅仅是用户在平台上其中一户商家的消费情况,且还没有计算平台通过售卖数据等其他途径所获得的巨额利润收入⑥。

四、 算法资本主义所造成的主体悖论

算法资本主义是迄今为止人类生产力水平发展的最高阶段和形态。它创造了规模巨大的数字经济,推动了资本主义全球化进程,加速了资本主义的全球化进程,把世界上各个角落的人都聚集在“平台”上。然而,它并没有兑现它所宣扬的自由、民主、平等、博爱、正义等普世价值,而是在这些虚假价值的幌子下,利用平台和算法加速了资本集中和无限剥削,加快了全球的种族奴役,加深了无产阶级和资产阶级的裂痕,并创造了人类难以弥合的数字鸿沟和算法悖论⑦。

首先,算法加速提高了劳动生产力,但却加深了剥削和压迫。劳动生产力特别是科学技术不断进步是实现社会阶段发展和人类自由解放的必要条件。在工业资本主义社会,提高劳动生产力的主要形式是协作、分工和机器或科学技术力量;在算法资本主义社会,提高劳动力的主要形式就是先进算法的应用。算法资本主义以数字算法作为核心生产力工具,构建了无人生产工厂、物联网、智能App等规模空前的智能化系统,塑造了算法时代社会生产和消费的新模式。可以说,算法资本主义具有“资本主义生产力特别发达”的技术特征。尽管算法快速提高了资本主义的生产力,形成了资本主义的“加速主义”,但这并没有推进人的自由解放,而是进一步加重了剥削和压迫——它创造了“数字奴隶制”和“算法霸权”,以算法导控和剥削劳工,造成数字压迫;它利用数字技术优势构建了算法控制外围国家的数字殖民主义帝国,对广大发展中国家进行压榨盘剥;在算法和技术手段的滥用下,它还制造了大量的失业、贫困、饥荒、疾病、难民潮以及罢工、示威、武力对抗,加剧了其自身内部和全球的各种风险和危机。

韦伯斯特(Webster Edward)总结指出,在以Meta、Apple、 Amazon、 Microsoft、Netflix、Google和 Spotify等为代表的资本主义企业平台中,权力前所未有地掌握在少数公司中的少数人手中。平台商业模式改变了雇佣关系并损害了工人的权利,它创建了一个高度分割的劳动力市场——一个核心的高附加值活动和一个非核心的外包和特许经营活动——一方面,核心员工享受更高的工资、养老金和其他福利。他们的创始人和首席执行官,如杰夫·贝佐斯、比尔·盖茨、马克·扎克伯格都是世界上最富有的人;另一方面,外围或外包网点的工人却不得不忍受低得多且往往不稳定的工资和工作条件[27]。可以说,算法资本主义的生产方式仍然是私有化的生产方式,其背后仍然是“少数人剥削多数人”的资本主义。

其次,算法实现了资本的快速积累,但却加重了贫富差距。算法资本主义利用平台算法实现了财富的巨大增值积累。但是资本的私人占有和社会分配的矛盾又造成了严重的非正义分配。算法在为资本家创造大量的社会财富,同时却在促进资本增值过程中,造成了大量的数字不公、数字鸿沟和贫富差距。特别是COVID-19爆发以来,算法资本主义已演变为“巨灾时代的资本积累制度”,这些国家不是制定防疫、抗疫的有效政策,而是在新自由主义理论的指导下为创造更多的经济机会而放任COVID-19大流行[28]。可以说,只要写入数字生产资料的代码仍在资产阶级的控制之下,仍然隐藏在公众监督之外,数字无产阶级的工作条件就会继续恶化,任何企图改变或减轻对数字无产阶级剥削的立法尝试都将是徒劳的[21]。比如,在桑德斯看来,今天的美国财富总量达到了88万亿美元,但仍有4310万人生活在贫困中,占美国总人口的13.5%,而从1999年到2014年,贫困中年白人的死亡率竟然上升了约10%[29]。再如,根据《2018年德国贫困报告》,德国的贫困人口达到了两德统一后的最高纪录,即德国至少有1370万人生活在贫困线之下,并且,德国社会贫富差距越来越大[30]。

再次,算法增进了智能,但却加重了愚昧和偏见。技术进步不仅促进人类劳动生产力提高,而且也使得人类的生产行为更智能、更聪明。但是人工智能算法的资本主义应用只是使得少部分垄断先进技术的人受惠于人工智能的赋能和赋智。社会上绝大多数的劳动者、用户则在人工智能的不断升级发展中受到算法的“胁持”而变得愚昧和“无脑化”。可以说,算法运行的根本目的就是要帮助数字平台实现产品增值和流量变现。算法筛选、过滤、推送就是要积极挖掘、培育、塑造和巩固消费者的偏好,让他们在被“投喂”的过程中丧失主动获取多元信息的能力,从而习惯于算法的单一意识形态“规训”。这样,算法似乎变得越来越聪明,但人却变得越来越愚钝,形成了马克思所描述的情况:“我们一切的发明和进步似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量。”[31]5保罗·弗莱雷将这种现象称之为“技术封建主义”,即技术激发了人们的认知偏差,使得人原子化、孤立化、个性化:“志同道合”的人聚集在封闭的平台圈中,有时甚至会形成“法西斯圈子”,他们不断交流重申着自己的偏见,同时否认其他任何现实[32]——这就使得人的意识、价值观念日渐深陷于算法打造的“信息茧房”之中而缺乏想象力、批判力和创造力。

从次,算法满足了人的多样性需求,但却造成了劳动的新异化。以人工智能为代表的高级算法已经延伸到了人类社会生活各领域,深刻改变着人们的生产方式、生活方式、学习工作方式,它不仅快速提高了人类的物质福利,而且创造了一系列虚拟界面,不断满足着人的精神需求,但资本主义条件下的算法应用却造成了严重的异化。对于这种新的异化,国内外学者都给予了详细的分析。在肖峰看来,算法技术的资本化导致了四种新型的异化劳动,即一是“售卖性情感劳动”(平台劳动者的情感被资本家售卖以获得商业利润),二是“主动性受迫劳动”(许多智能化生产系统中看似主动的劳动实质是身不由己的受迫性劳动),三是“消费性免费劳动”(受众的消费行为就是免费劳动的过程),四是“全景性透视劳动”(劳动者的劳动处于全方位的监控范围内)[33];在费舍尔、肯尼、奇斯曼等西方学者看来,这种异化表现为数字劳动者同其劳动的异化(如互联网客服始终在标准化、高压力和强监控之下工作)、数字劳动者同其劳动产品的异化(如脸书、推特等社交媒体垄断了用户所生产的大量数据资源)、人与人本质的异化(如数字资本主义生产了大量的电子垃圾,造成了严重的环境污染,对工人健康带来了极大的负面影响)、人与人关系的异化(如人们收入差距拉大,出现了工人和精英的两极分化)[34]。

最后,算法增进了人类交往,但算法的资本主义不当运用却带来了冲突和暴力。如果说以汽车、火车、轮船、飞机等为代表的交通运输工具改变了世界各国家各地区之间的区位条件,改进扩大了工业品的市场范围的话,那么以互联网、智能手机、平台为代表的数字技术改变了全球商业市场模式和交往方式:“互联网+手机+平台”进一步把“世界各国人民相互联系起来,把所有地方的小市场联合成为一个世界市场”[35]680。人类之间联系越来越紧密和频繁,几乎每时每刻都会用文字、语音、图片、视频等进行信息交往和商业交换。“互联网+手机+平台”把人类绑得越来越紧密。正是基于这样的绑缚,算法资本主义创造了新型的数字种种族奴隶制和算法“利维坦”霸权:在全球特别是广大发展中国家,算法资本主义列强通过构建通信技术基础设施(如社交媒体平台和网络连接等),在实施私有化治理形式的同时实施经济和文化统治,从而形成数字殖民主义[36]。福克斯就指出,种族奴隶制在21世纪仍然现实地存在。在2016年世界上就还有4 580万奴隶存在。他们遭受着资本主义算法工厂的身体暴力、结构性暴力和官僚暴力。尤其是非洲人和亚洲人从事着剥削最严重和最不稳定的工作。男性和白人则更容易找到高薪职业。社交媒体的算法设计也明显带有“白人至上”的痕迹[37]。同时,算法也成为数字资本家政治家实现公司治理、拉票竞选、社会治理,进行意识形态编造和蛊骗的“利维坦”工具——如实施算法过滤筛选,刻画“内容农场”,进行“数据画像”,制造算法假新闻和算法黑箱,形成“过滤气泡”和“回音室”效应——从而操纵公众舆论,鼓动对立对抗,引发政党竞争、政治斗争或商业战争,并最终服务于资本增值的贪欲。

五、 结语

算法资本主义尽管是当代资本主义发展的较高级形态和阶段,但是它的生产并“不是绝对的生产方式,而只是一种历史的、和物质生产条件的某个有限的发展时期相适应的生产方式”[38]287-289。算法的资本主义普遍运用并没有解决生产力发展与生产关系的普遍矛盾——通过平台垄断和算法剥削,大量生产资料和生产财富被转入少数人手中,成为数字资本家的私有财产——一边是少数人的富有和繁荣,另一边却是大多数人的贫困、压迫、奴役、退化和剥削,这种不可调和的矛盾最终必然被社会主义工业化所取代。福克斯就指出,21世纪的数字资本主义应复兴马克思主义人道主义和人道主义社会主义。数字社会主义人道主义是数字资本主义的替代方案。数字社会主义是一个民主的社会主义社会,数字技术使许多人受益,并有助于为所有人参与创造财富,并让普通人在社会中发表公共声音[39]。

在当代,社会主义也在使用算法和利用算法,但它并非基于私有制而是基于公有制的算法占有和应用。中国坚持把先进的算法技术与中国特色社会主义制度相融合,始终坚持公有制经济的主体地位和以人民为中心的价值导向,并积极推进公有制企业的数字化改革,构建国家主导、市场主体、社会参与、人民支持的数字技术共享共建新格

②算法和数字平台存在本质区别。算法是一套解决特定问题的指令程序,如排序算法、搜索算法、学习算法、加密算法、数据挖掘算法等,数字平台则是指基于互联网和信息技术提供各种服务和资源的在线平台,如电子商务平台Amazon、eBay、Rakuten等、社交媒体平台(如Facebook、Twitter)、共享经济平台(如Uber、Airbnb)、云计算平台(如Amazon Web Services、Microsoft Azure)、在线教育平台(如Coursera、edX等)。算法是解决问题的具体规则描述,直接影响程序的行为和性能,可以在多个平台上运行;数字平台则是为多个参与者提供服务和交互的在线场所,是集中的交互空间,通过技术基础设施和软件系统来促进信息共享、交易和合作。在算法资本主义经济平台运行体系中,算法所包含的具体内容有:数据收集和处理、机器学习和自主决策、个性化推荐和定制化服务、高频交易和金融投资分析、市场竞争和商业优化等。

③在平台形成一定规模后,商户、骑手和用户还会为平台无偿创造大量的数据,平台会将这些数据出售给广告商获取利润,同时还会对这些数据进行分析,以优化提高平台的整个劳动生产率。

④平台经济作为生产资料本身被私人资本所占有,它和商家、骑手实质形成了一种更为隐性且带强制依存性的“雇佣”关系——平台经济的发展往往会造成大量线下实体无法生存而被迫转移到线上而成为平台的依存者,如果脱离平台,他们则无法生存。商家、骑手从事生产实质上也是在出售他们的劳动力而为平台不断创造剩余价值,因此,平台支付给商家、骑手的“工资”可算作可变资本部分。同时,根据福克斯的互联网产消者商品理论,平台用户往往被视为产消者,他们在动态地、永久地生产数据商品,为平台生产剩余价值的同时也会受到剥削。因此,用户的无酬劳动也应当算作“工资”或“可变资本”部分。

⑤Mzn代表单个用户所创造的总剩余价值,其中包括为商户、骑手、平台提供的剩余价值。 n1Mzn代表n个用户所创造的总剩余价值的求和,即n1Mzn=Mz1+MZ1+MZ2+MZ3+MZ4+MZ5+MZ6+……+MZn-1+MZn。

⑥对于“当1000000 个用户在平台上分别购买麦当劳”这样的情况,可以特指某些工厂店,这些工厂店往往只有几名员工,产品大都是由机器人加工完成,产品的售卖往往也是在线上进行。同时,笔者在此说的“无限性”只是一种相对的无限性,正如一个地方的麦当劳店可辐射的地域和人口是有限的,它在一定时间内生产的麦当劳产品也是有限的,当一个麦当劳店承载的消费人口和生产的产品达到最大值,那么平台基于这个店形成的剥削便会是有限的。同样,平台能辐射的地域和人口也是有限的,当平台对其辐射的地域和人口的剥削达到最大值,那么平台的剥削便是有限的。为此,平台还创造了一种新型的无限剥削模式——时间剥削,即把人的24小时(例如智能手环形成的24小时监测数据)和未来时间(例如某些平台所推行的月付、年付等功能)都纳入平台和资本的剥削范围中。

⑦算法并不是中性的,算法是人设计,必然注入人的意向,带有人的主观意志和偏见。这一观点笔者在《技术诠释的意向性分析——兼论技术诠释、科学解释、人文阐释的关系》(《科学技术哲学》2023年第12期,人大复印资料全文转载)一文中进行了详细分析,技术并不是完全中性的,而是有意向的,特别是算法技术。

参考文献:

[1]Karar H.Algorithmic Capitalism and the Digital Divide in Sub-Saharan Africa[J].Journal of Developing Societies (Sage Publications Inc.)2019(4):514-537.

[2]Mittelman J H .The Power of Algorithmic Capitalism[J].International Critical Thought,2022(3):448-469.

[3]孙亮.“算法资本主义”的政治经济学批判阐释[J].马克思主义研究,2022(11):123-132.

[4]杨又.算法资本主义:重新定义监控和剥削的逻辑[J].毛泽东邓小平理论研究,2022(12):56-64.

[5]马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

[6]马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[7]列宁全集:第28卷[M].北京:人民出版社,1990.

[8]刘方喜.物联网分享还是人工智能垄断:马克思主义视野中的数字资本主义[J].上海大学学报(社会科学版),2018(2):52-65.

[9]Dal Y J.Mobile Communication, Globalization, and Technological Hegemony[J].martland Korea,2017:66-86.

[10]K Birch.Automated Neoliberalism? the Digital Organisation of Markets in Technoscientific Capitalism[J]. New Formations, 2020(100-101):10-27.

[11]马克思恩格斯全集:第34卷[M].北京:人民出版社,2008.

[12]马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009.

[13]肖峰.从机器悖论到智能悖论:资本主义矛盾的当代呈现[J].马克思主义研究,2021(7):104-114.

[14][美]丹·席勒.数字资本主义[M].杨立平,译.南昌:江西人民出版社,2001.

[15]孙萍.“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究[J].思想战线,2019(6):50-57.

[16][美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,译.北京:社会科学文献出版社,2000.

[17][美]马克·波斯特.第二媒介时代[M].范静哗,译.南京:南京大学出版社,2000.

[18] Fuchs C. Engels@200: Friedrich Engels and Digital Capitalism. How Relevant Are Engelss Works 200 Years After His Birth?[J]tripleC:Communication, Capitalism & Critique,2020(1):15-51.

[19]Kleinod S, U Klüh.An Ever-looser Union? Juxtaposing Accumulation and Agglomeration in the Context of Surveillance Capitalism[J]. ZNWU Discussion Papers, 2020:8-9.

[20]Shao Shili. Antitrust in the Consumer Platform Economy: How Apple Has Abused its Mobile Platform Dominance[J]. Berkeley Technology Law Journal,36(353):353-412.

[21]Aitor J G.Law, Code and Exploitation: How Corporations Regulate the Working Conditions of the Digital Proletariat[J].Critical Sociology (Sage Publications, Ltd.) ,2022 (2):1-13.

[22]孟飞,程榕.如何理解数字劳动、数字剥削、数字资本?——当代数字资本主义的马克思主义政治经济学批判[J].教学与研究,2021(1):67-80.

[23]Vercellone C . The “merchantable gratuitousness” platforms and the Free Digital Labor controversy: a new form of exploitation?[Les plateformes de la gratuité marchande et la controverse autour du Free Digital Labor : une nouvelle forme dexploitation ?][J]. Post-Print, 2020(1):14.

[24]P tzsch H,Schamberger K.Labour Struggles in Digital Capitalism: Challenges and Opportunities for Worker Organisation, Mobilisation, and Activism in Germany,tripleC: Communication[J]. Capitalism & Critique,2022(1):88-89.

[25]Canpolat E.Smartphones and Exploitation in the Age of Digital Capitalism: Ordinary Aspects of the Transformation of Everyday Life[J].tripleC: Communication, Capitalism & Critique,2021(1):424-437.

[26]Christian F.Labor in Informational Capitalism and on the Internet[J].Information Society.2010(3):179-196.

[27]Edward W.The Uberisation of Work: The Challenge of Regulating Platform Capitalism. A commentary[J].International Review of Applied Economics.2020(4):512-521.

[28]Bourgeron T . Let the virus spread. A Doctrine of Pandemic Management for the Libertarian-authoritarian Capital Accumulation Regime[J]. Organization, 2021(12):401-413.

[29]林红.“达尔之问”的再讨论:经济不平等与美国的再分配困境[J].美国研究,2021(2):9-30.

[30]潘亚玲,杨阳.德国“新贫困”问题研究[J].当代世界社会主义问题,2019(3):148-157.

[31]马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009.

[32]Torabian J E.The Capitalist Trojan Horse and Its Tenets.Wealth, Values[J]. Culture & Education,2022:81.

[33]肖峰.数字技术资本化与劳动新异化[J].马克思主义研究,2022(5):121-132.

[34]张苏,张美文.国外学者关于数字资本主义与数字异化问题的研究进展[J].国外理论动态,2021(1):104-113.

[35]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[36]Danielle C. Digital Colonialism: The 21st Century Scramble for Africa through the Extraction and Control of User Data and the Limitations of Data Protection Laws[J]. Michigan Journal of Race and Law, 2019(2):417-439.

[37]Christian F.Capitalism, Patriarchy, Slavery, and Racism in the Age of Digital Capitalism and Digital Labour[J].Critical Sociology .2018(4-5):677-702.

[38]马克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009.

[39]Fuchs C.Towards a Critical Theory of CommunIcation as Renewal and Update of Marxist Humanism in the Age of Digital Capitalism[J].Journal for the Theory of Social Behaviour.2020(3):335-356.

(责任编辑:淑 萍)

(校 对:江 南)