李贞伯等拍摄敦煌石窟影像档案的内容及价值

张建荣 宋利良

内容摘要:敦煌研究院有4万多张石窟影像档案资料,经过多年整理陆续进行数字化扫描后现已经保存于敦煌研究院数据库。从2021年开始我们对之前尚未整理的8000余张不同介质的敦煌石窟影像档案进行了整理。这8000余张石窟影像档案是20世纪50年代初至80年代末李贞伯与其他同事拍摄的,其内容主要为敦煌石窟艺术及常书鸿先生等莫高窟守护者们在敦煌石窟保护、研究、弘扬等各方面的影像档案记录,是研究敦煌石窟壁画保存状况、自然演变、敦煌研究院发展历程的重要参考资料。

关键词:敦煌石窟影像档案;李贞伯;内容;价值

中图分类号:K879.21;K875.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)03-0143-09

On the Contents and Value of the Image Archives of

the Dunhuang Caves Photographed by LI Zhenbai

ZHANG Jianrong SONG Liliang

(Institute of Cultural Relics Digitization, Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:There are more than 40,000 images of the content of the Dunhuang Caves held in the Dunhuang Academy that have been digitized and stored in the academys database. From the beginning of 2021, workers at the academy began sorting through over 8,000 images taken by scholar Li Zhenbai and his colleagues between the 1950s and the early years of the 1980s. The photographs mainly focus on the art of the Dunhuang Caves, as well as early conservation projects undertaken at Mogao by researchers such as Chang Shuhong. These image archives are essential reference material for research on the conservation conditions and historical evolution of Dunhuang cave murals, and on the history of the Dunhuang Academy.

Keywords:images archive of the Dunhuang Caves; archival content; archival value

一 敦煌研究院早期石窟摄影的背景

(一)敦煌石窟摄影工作的开展

在敦煌艺术研究所筹备成立之时,时任中央日报社摄影部主任的罗寄梅受当时教育部派遣来到了敦煌莫高窟[1]。在1943年4月—1944年6月期间,罗寄梅选择保存完好、有代表意义的洞窟,进行了有计划、系统的拍摄[2]。共拍摄完成2000多张照片,在离开莫高窟时罗寄梅将他拍摄的照片资料全部带走,没有为敦煌艺术研究所留下任何资料。这些照片资料后来被罗寄梅夫妇带到了美国,存放于普林斯顿大学唐氏研究中心。

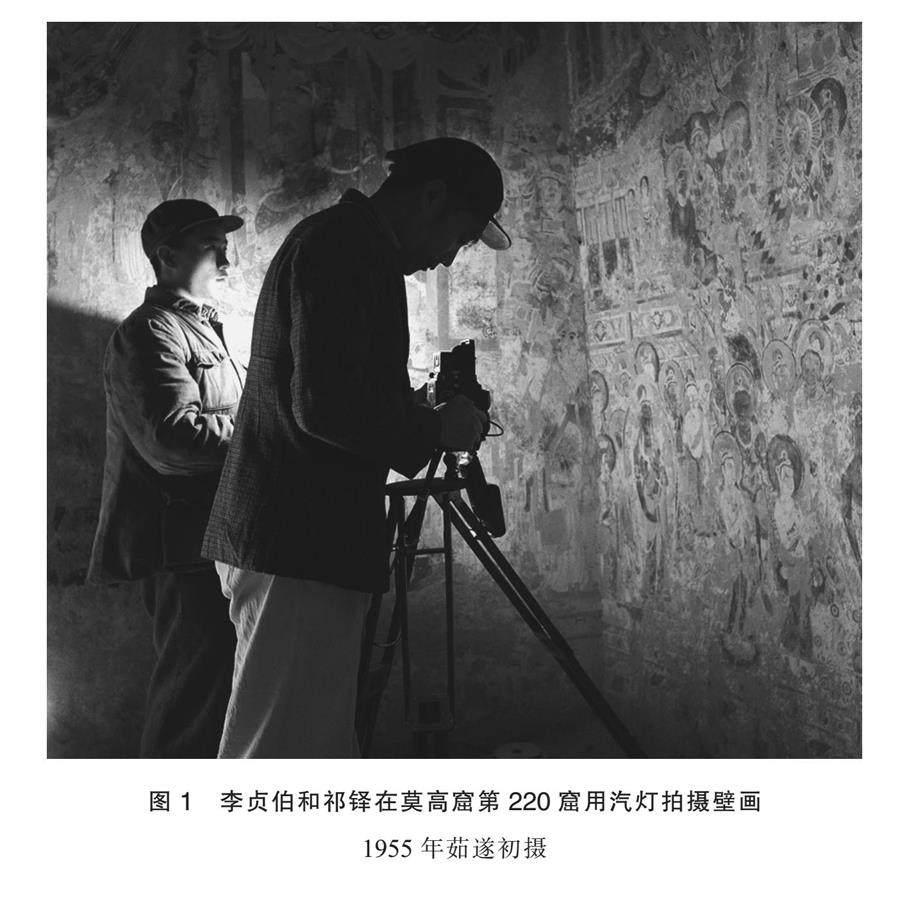

为了通过摄影手段为莫高窟保留珍贵资料,1954年经文化部推荐,在常书鸿先生的邀请下,李贞伯离开北京来到了敦煌文物研究所工作。1954年敦煌文物研究所组建了摄影室,李贞伯担任了摄影室负责人,承担起了石窟文物的摄影记录工作,开启了他在莫高窟奉献一生的摄影生涯[3]。在当时远离城镇的莫高窟生活条件异常艰苦,李贞伯带领助手祁铎每天扛着笨重的照相器材、搭起蜈蚣梯,在莫高窟崖壁上的洞窟里攀上爬下,对莫高窟石窟的壁画、塑像以及周边环境等状况开始了全面的拍摄工作(图1)。自20世纪50年代初至80年代末,李贞伯与摄影室同事先后拍摄各类照片达8000余张。

(二)李贞伯石窟摄影工作的贡献

1. 敦煌石窟摄影探索性工作

敦煌石窟受建筑背景的影响,每个洞窟的内容、形制、空间大小等都有很大差异,由于石窟的不可移动性,窟内形制复杂多样,给摄影师们的拍摄工作造成了很大难度。在敦煌文物研究所成立初期,缺乏电力照明和专业的摄影照明设备,为解决摄影照明问题李贞伯与其他同事尝试了多种方法,最终采用玻璃镜子的折射原理将洞窟外的光线反射进洞窟内,从而采用自然光来进行拍摄。为拍摄高处壁画和彩塑,他们又自制了木梯、搭建了临时的摄影平台。这样就能从不同的角度和高度拍摄洞窟内容,在这种有限的条件下他们克服各种困难拍摄了大量的石窟影像档案资料。经过多年不懈的努力,他们成功地探索出了一套在艰苦条件下进行石窟拍摄的有效方法。

2. 敦煌石窟档案管理工作

李贞伯与同事们在完成每天的拍摄任务后,就利用简单的冲洗设备在暗房中冲洗胶卷、放大照片,在完成底片冲洗工作后,对拍摄的大量底片进行整理并书写底片的说明:如类别、名称、窟号、拍摄时间、摄影师姓名等;为妥善保存底片,将经过编号的底片存放于专用底片袋,一张一袋按照顺序号放入木质底片盒中进行长期保存[4]。为了管理好底片档案,姜雅琴等档案工作人员填写制作“摄影资料卡片”并记入《摄影资料登记簿》,采用卡片检索方式来避免频繁翻找底片而造成原件的磨损,形成了一套行之有效的石窟影像档案管理工作流程。石窟影像档案管理工作的逐步完善,为我们积累了宝贵的石窟影像档案的管理经验,保存至今的大量影像档案资料,在敦煌学及相关领域的研究工作中一直发挥着重要作用。

3. 采用幻灯片起稿提高了壁画临摹工作效率

在敦煌文物研究所时期,壁画临摹工作是当时的工作重点,在那种极其艰苦的条件下,对不断自然损坏的文物的一种“备份”存传的最好手段就是临摹壁画临本。为了保证起稿的准确性,常书鸿先生找来一台德国造的幻灯机,用幻灯片来放稿起稿。李贞伯就承担起了拍摄制作幻灯片的工作任务[3],将他之前所学的中国画的功底,用在了石窟影像拍摄中,拍摄制作了一部分彩色幻灯片。幻灯片的使用给临摹工作提供了很大方便,提高了壁画临摹的效率和准确性,减轻了临摹工作人员的工作强度,极大地促进了敦煌艺术的临摹和研究工作。

4. 为编辑敦煌石窟艺术出版物提供图片

为了弘扬敦煌艺术和文化,从20世纪80年代开始,敦煌研究院承担了大量国内外敦煌石窟艺术相关出版物的编辑出版工作。李贞伯独立或合作拍摄出版了《敦煌壁画集》《敦煌艺术画库》《敦煌彩塑》《敦煌壁画》《敦煌唐代藻井图案》《敦煌彩塑》《中国石窟·敦煌莫高窟》(5卷本)等一系列敦煌艺术画册[5]。

作为敦煌研究院首位专职摄影师,李贞伯在石窟摄影岗位上工作了32年(1954—1986年),克服重重困难,用自己的智慧和心血以及丰富的石窟摄影经验,拍摄保存下大量珍贵的影像档案资料,为敦煌研究院石窟摄影工作的起步、发展以及技术创新奠定了坚实的基础,同时也为敦煌石窟摄影工作的人才培养做出了一定的贡献。

二 整理敦煌石窟影像资料内容

在对8000多张石窟影像档案整理过程中(图2),要取出每张底片对着光线或者在观片器上仔细地反复查看,以了解底片的信息、内容和底片质量。在整理135底片时,由于底片特别小,有些底片袋的信息填写的也不太完整,辨认底片内容的难度就更大。由于这批底片已经保存了几十年,残留的刺鼻的化学品味道和积累的灰尘,对底片整理人员和整理工作都带来了难度。再者因为底片数量大、整理人员少、时间短、任务重,所以在多次逐张反复浏览底片过程中,无法将每个类别底片张数精确地清点统计出来,只能等整理工作陆续结束后,在进行数字化底片扫描时,来逐步完成后期的一些数据统计等其他相关工作。

这8000多张底片,是采用传统感光胶卷拍摄的敦煌石窟较早时期(1955—1986年)的影像资料,石窟档案资料时间跨度长、涵盖面广、内容丰富,底片类型又具有多样性,其种类有黑白底片、彩色(负片、反转片、幻灯片)底片,片幅规格有120胶片(6cm×4.5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、6cm×9cm)、135mm胶片等。通过这次整理发现除少量彩色底片(20世纪50—60年代)出现了褪色现象外,其余感光影像档案保存状况良好,画面清晰,是了解敦煌石窟洞窟原貌以及敦煌研究院发展历程的珍贵影像档案资料。下面将这8000多张底片内容分为6大类,进行简要阐述。

(一)敦煌石窟影像资料的内容

1. 黑白片

从1955年开始至1987年期间,敦煌石窟摄影主要以拍摄黑白底片为主。多年来陆续对莫高窟、榆林窟、西千佛洞的壁画、彩塑、题记等进行了系统的拍摄,对于有代表意义的、内容丰富、壁画和彩塑保存较好的洞窟进行了比较详细的拍摄。拍摄内容有飞天、尊像、经变、装饰图案、山水、本生因缘、佛传本生故事、乐舞、民俗等。此外,还对部分洞窟的窟型也进行了拍摄。

2. 幻灯片

在1959年至1960年期间,为了减轻临摹工作人员的工作强度,选取了敦煌石窟主要洞窟的精美壁画、塑像进行局部拍摄,制作了一批彩色幻灯片(135mm),同时还为部分壁画临本也拍摄制作了幻灯片。在当时这部分彩色幻灯片为壁画临摹过程中起稿着色起到了参考作用,提高了壁画临摹的准确性,使洞窟壁画中逐渐衰退的色彩在临摹作品中得以记录和再现。这不仅促进了敦煌艺术的临摹工作,也让人们通过彩色影像看到了敦煌壁画美轮美奂的唯美色彩。

3. 彩色片

在整理的这批石窟影像档案中,有一部分拍摄洞窟壁画和彩塑局部内容的彩色胶片(负片、反转片)胶片,至今大部分保存完好,其中尤为重要的就是20世纪50—60年代拍摄的一部分彩色胶片,这部分彩色胶片可以说是莫高窟最早的彩色片了。因为受当时拍摄条件、工作环境等诸多因素的影响,许多洞窟(尤其是大型洞窟)无法进行整窟整壁的拍摄,如莫高窟第61、98、428窟等,只能选取最精美的壁画、彩塑进行局部的拍摄,来展现出不同时代莫高窟艺术的精美。

(二)敦煌石窟保护、加固工程

反映莫高窟早期石窟保护和崖体加固工程内容的主要是135mm底片以及其他几种规格的黑白胶片。在石窟保护方面的底片内容有20世纪50年代莫高窟九层楼顶及窟前清理积沙、1956年窟区进行环境改造铺设沥青路、1958年莫高窟北区进行测量以及修建桥梁等建设施工。在加固工程方面拍摄了1962—1986年期间的莫高窟、榆林窟、西千佛洞崖体加固工程,同时对加固前的崖面状况、工程的施工、加固后的现状、窟前遗迹和周边环境等都进行了拍摄记录,为我们在保护、加固工程等方面进行研究提供了重要的原始资料。

(三)文物遗迹、发掘出土文物

对文物遗迹和考古发掘工作也进行了拍摄记录,如1960年武威天梯山的搬迁记录和1981年三危山老君堂的慈氏塔搬迁。在1981—1982年期间陆续对敦煌南湖店外景及残存壁画、武威墓画、嘉峪关魏晋墓室壁画、考古发掘的北魏刺绣残片、经幡等出土文物也进行了拍摄记录。

(四)翻拍壁画临本及馆藏文物

为了保存临摹作品,对临摹的敦煌石窟壁画临本进行了翻拍,内容多为线条精美的敦煌飞天、藻井、图案等,为壁画临摹工作保存了大量珍贵的原始资料,同时还对一些馆藏文物、文献资料、报纸期刊等资料也进行了拍摄留存。

(五)学术会议、重要活动、工作、生活及劳动

除了拍摄大量以石窟内容为主的档案资料,李贞伯与其他摄影师还拍摄了敦煌文物研究所时期(20世纪50至80年代)举办的敦煌艺术展览、成立中国敦煌吐鲁番学会等各种学术会议、学术交流以及敦煌文物研究所时期重要活动的现场记录。对常书鸿先生等前辈们在洞窟内临摹壁画、制作雕塑、接待参观、生活劳动等场景都进行了拍摄。这是展现常书鸿先生为代表的第一代“莫高人”坚守大漠,艰苦创业的“莫高精神”的珍贵档案史料。

(六)西北地区文化遗产和民俗文化等

20世纪50年代为了配合国家对大西北的开发,1961年李贞伯曾被抽调至新华社甘肃分社从事摄影工作。在那段时间里他拍摄并保存下一部分反映肃北、阿克塞、天祝等地少数民族生产劳动和民俗文化的生活场景,以及敦煌、瓜州、酒泉、金塔、山丹、武威等地的自然风光、文化遗产等影像资料,这些影像资料可以帮助我们更好地了解20世纪50—60年代的历史背景和社会状况,对历史研究和文化遗产保护提供了宝贵的资料。

在拍摄以上石窟影像档案资料的过程中,李贞伯与其他前辈们将心血与情感都倾注在了拍摄中,选取每个洞窟的精华内容,反复试角度、选构图、布光线,以求获得摄影的最佳效果。这8000多张石窟影像档案资料拍摄过程非常艰辛,大量的石窟影像档案资料凝结了前辈们的审美追求和艺术表现方式,是不可再生的珍贵资源。

三 敦煌石窟早期影像档案的价值

整理的这8000多张石窟早期影像资料,是对敦煌研究院现存4万多张底片资料内容的补充,对于石窟保护、壁画临摹、敦煌学研究等各项工作都有着重要的艺术价值和档案价值。

(一)记录了前辈们筚路蓝缕的奋斗历程

1944年1月国立敦煌艺术研究所成立,结束了敦煌石窟近400年无人管理、任凭损毁、屡遭破坏偷盗的历史,开始了有序有效的保护工作。1950年敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,常书鸿带领全所工作人员开始清除积沙、进行洞窟维修加固、开展壁画临摹、洞窟测绘以及石窟摄影等工作。在学术方面也开始了研究工作,对石窟内容进行调查和编号;同时对敦煌石窟历史、艺术价值、建筑风格等也开始了积极探索与研究(图3),为敦煌学研究奠定了基础[6]。

(二)为敦煌学研究提供原始依据

1. 为石窟保护等各项研究工作提供原始依据

在成立国立敦煌艺术研究所之后,加强了对莫高窟的管理和保护力度,但是随着时间的流逝,气候变化、风沙侵蚀、参观游客增多等因素的影响,莫高窟有一部分洞窟的壁画发生了不同程度的变化和自然损毁,壁画出现了龟裂、酥碱、起甲、空鼓、褪色等多种病害的威胁。敦煌研究院自建院80年来采取了环境保护、技术修复等一系列保护措施,从早期保护、抢救性保护发展到了科学保护以及现在的预防性保护时期,如今莫高窟呈现出非常稳定、安全的状态,莫高窟壁画也依然保存得非常完好。

如莫高窟第217窟,此窟是具有典型盛唐风格的重要洞窟之一,位于莫高窟南区崖面南段第二层(2012年对第217窟进行了整窟壁画数字化)。我们将这次整理的1960年3月拍摄的莫高窟第217窟西壁龛内顶部壁画底片进行了数字化扫描(图4a),同时又对莫高窟第217窟洞窟内相同位置的壁画进行了拍摄(图4b),将图像进行对比研究,可以看到经过63年的时间,壁画保存状况完好,壁画颜色和图案细节仍然保持着相对稳定、完整的状态,说明壁画所处环境湿度、温度以及光照等条件都持续得到了较好的控制。

随着莫高窟洞窟壁画的蜕变,早期拍摄的石窟影像资料记录了它的衰变和劣化的变化轨迹。我们利用不同时期、相同位置的历史影像档案资料进行图像的对比研究,可以为残损壁画的数字化拼接工作提供参照;为文物修复保护、研究监测洞窟环境的变化对文物本体的影响和研究洞窟病害的发生及其发展规律提供参考[7]。

2. 为研究莫高窟营建历程提供依据

莫高窟全面加固后崖面及洞窟内外的状况发生了巨大的变化,已基本上遮蔽了洞窟之间的空间结构关系,保存的石窟影像资料可以为石窟保护研究提供当时的直观资料[8]。能够了解莫高窟在加固工程之前洞窟的原貌以及洞窟之间的关系。1944年国立敦煌艺术研究所成立后,为了遏制石窟保存状况恶化的趋势,邀请多名专家对莫高窟进行了全面勘察后制定了保护维修方案。从1951年6月开始至1985年30多年间,对莫高窟进行了4次大小规模不同的加固维修工程。

我们通过加固前的图片(图5a)可以看到当时莫高窟洞窟的状况,窟前崖体坍塌,主室壁画暴露在日光与风沙直接侵蚀之下,顶部岩体呈悬壁状态。由于崖体结构的不稳定造成第257、259窟等的大面积坍塌。1956年10月文化部古代建筑修整所余鸣谦、杨烈等专家选取莫高窟第248—259窟所在崖段作为岩体加固工程试点。根据20世纪50年代莫高窟实验性加固工程洞窟统计表可以看出,加固洞窟分上下3层,共计27个洞窟[9]。从20世纪50年代在第254窟南北一带进行实验性加固工程到80年代完成南区第四期加固工程后(图5b),基本上消除了地质病害及自然环境对石窟安全造成的威胁。石窟保护工程的完成也预示着石窟宏观保护大业告一段落,为莫高窟全面科学保护、弘扬、传承提供了有利条件。

3. 为研究莫高窟人文和自然景观提供史料

在20世纪60年代李贞伯还拍摄了一些莫高窟周边环境及其他地区风景的彩色照片,其中有一张1962年拍摄的莫高窟大牌坊的彩色片(图6a),前来莫高窟参观的游客们,首先看到的就是莫高窟宕泉河畔的大牌坊。这座大牌坊,原本是清代中期道光二十六年(1846)立于敦煌城里的。20世纪50年代常书鸿经过交涉将其迁移到莫高窟,1959年9月文物研究所完成了牌坊的修复工作,作为国庆十周年的献礼。大牌坊的东面匾额上有郭沫若题写的“石室宝藏”四个大字,西面则题“三危揽胜”(图6b)[10]。大牌坊拆迁修复距今已经60多年了,如今仍然风貌依旧。我们看到今天莫高窟的林带、广场大牌坊等布局疏朗,道路四通八达,与石窟相得益彰。莫高窟古朴、幽静的文化氛围使游人们流连忘返。

(三)为弘扬敦煌艺术举办展览

壁画临摹是敦煌艺术研究所成立之后主要的一项业务工作,当时工作条件艰苦、资源匮乏、临摹工作难度大、任务繁重,前辈们共同探讨分析壁画绘制内容、壁画时代特征、绘画风格以及临摹方法,完成了大量的壁画临摹精品。为了将敦煌艺术展现在世人面前,从1948年开始,前辈们利用临摹的壁画和仿制的塑像开始在上海、南京等地举办敦煌艺术展览,通过展览让国内观众比较全面地看到内涵丰富的敦煌艺术,后来又多次在国外举办敦煌艺术展览[6]79。

1955年10月9日敦煌文物研究所和故宫博物院联合在北京故宫举办了敦煌艺术展览,开幕式在故宫奉先殿举行。据资料介绍,展览内容非常丰富,其中包括专题展览前言、供养人、服饰、图案、飞天等专题(图7);陈列了莫高窟全景图和外景特写的照片等;还有菩萨、阿难、天王等原塑头像以及仿作的多尊塑像,并有大小壁画临本近300件(其中一部分是中央美术学院和其他学院师生在敦煌临摹的作品);尤其是展览中还仿制了西魏时期第285窟全窟,使没有到过敦煌的人,也能身临其境般地看到敦煌石窟的面貌[11]。

各种不同规模的展览为传承和弘扬敦煌文化做出了杰出的贡献。

(四)影像档案见证了莫高窟的历史变迁

敦煌研究院早期影像档案资料中还有一些前辈们的合影照片,是“莫高人”艰苦年代的历史再现。20世纪50年代中期敦煌文物研究所成立工会组织后,工会会员们在莫高窟第96窟前合影(图8)。工会积极组织举办了各种活动:做广播操、打篮球、拔河、徒步进城等,敦煌文物研究所的职工们还利用业余时间吹拉弹唱,举办各种自娱自乐的活动。工会活动的举办极大地丰富了职工们的业余生活。在那些艰苦岁月里,前辈们吃苦耐劳、坚强乐观、默默坚守、倾力奉献,是敦煌莫高窟保护史中难以磨灭的视觉记忆,也是我们当下所倡导的“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓创新”的莫高精神的再现[12]。

小 结

通过对李贞伯与其他摄影师拍摄的8000多张敦煌石窟早期影像资料的整理及详细的梳理,多方面挖掘了这批石窟影像档案的价值,填补了敦煌研究院20世纪50—80年代的影像档案资料的空白,与早期的斯坦因、伯希和考察团、大谷探险队、奥登堡考察团、华尔纳考察团以及罗寄梅等人对敦煌石窟考察期间拍摄的图像资料整体构成了一部比较完整的敦煌石窟影像档案资料,为研究敦煌学以及敦煌研究院的发展历程又增补了一批珍贵档案资料,进一步充实和完善了敦煌石窟影像档案的连续性和完整性,为今后敦煌学相关学科的研究和发展提供了影像史料,石窟影像档案对于敦煌石窟艺术的保护、研究和弘扬具有重要意义。

附记:本次整理的8000余张早期敦煌石窟影像档案资料,大部分是李贞伯拍摄的成果,其中还有祁铎拍摄的一部分。此外,常书鸿先生、李承仙女士、孙儒僴先生、李云鹤先生等前辈们对这批敦煌研究院早期石窟影像档案资料拍摄也做出了贡献,他们拍摄的底片数量虽然不多,但是都有很高的档案价值。自20世纪80年代起,随着石窟摄影工作的逐步推进,摄影室迎来刘永增、吴健、宋利良、盛僴海、孙志军等多位摄影师的加入,他们的加入为敦煌研究院保留下大量的石窟影像档案资料。在这次对敦煌研究院早期石窟影像档案资料的整理过程中,由于可查询的相关文献及资料非常有限,疏漏之处,敬请各位专家、学者予以指正。

参考文献:

[1]赵声良. 罗寄梅拍摄敦煌石窟照片的意义[J]. 敦煌研究,2014(3):80.

[2]梁红,沙武田. 关于罗寄梅拍摄敦煌石窟图像资料[J].文物世界,2010(6):31.

[3]孙儒僴. 莫高窟摄影发展的历史片段[ED/OL]. 当代敦煌(2019-12-06)[2022-12-07]. https://mp.weixin.qq.com/

s/OoaMFEPZ4mMd5ypSsjY-Sa.

[4]张建荣,吴健,宋利良,等. 敦煌石窟影像档案管理工作的发展历程[J]. 档案,2021(12):55.

[5]敦煌研究院. 坚守大漠筑梦敦煌:敦煌研究院发展历程[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2020: 335.

[6]张建荣. 敦煌研究院开创时期照片档案品读[J]. 中国档案,2023(12):78-79.

[7]张伟文,杜鹃. 历史档案图片资料的数字化编辑:以敦煌研究院存图片资料数字化编辑为例[J]. 敦煌研究,2009(6):113.

[8]孙志军. 1907—1949年的莫高窟摄影[J]. 敦煌研究,2017(2):46.

[9]孙儒僴. 敦煌石窟保护与建筑[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2007:24,30.

[10]孙儒僴. 莫高轶事:我的敦煌生涯:六:关于石室宝藏牌坊和慈氏之塔的拆迁与复原记事[J]. 敦煌研究,

2015(5):128-129.

[11]记者. 敦煌艺术展览[J]. 美术,1955(10):19.

[12]廖士俊,王慧慧,杨雪梅. “莫高精神”与敦煌文物事业历程[J]. 敦煌研究,2021(5): 123.