隋及唐初敦煌艺术对外来影响的吸收与创新

赵声良

内容摘要:敦煌隋代彩塑受到印度笈多艺术风格的影响,及至唐代,彩塑已形成了中国式的表现手法与风格,既保持了雕塑的写实性,又体现出气韵生动的精神。壁画也同样,隋至唐初的人物造型中,常常出现典型的印度风格晕染法,比起北朝壁画更接近印度绘画的特点,表明当时确有一部分画家擅长画外来风格。但随着唐前期艺术的发展,画家们对外来晕染法不断改造,使之与传统的线描进行了完美的结合。从壁画的装饰图案中,我们也可看到对外来艺术的改造,如隋至唐初流行的联珠纹、石榴纹、葡萄纹等纹样在不断地被吸收改造,最后都融入了形态更为丰富的卷草纹中。

关键词:敦煌艺术;隋唐;印度;中原;晕染法

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)03-0001-09

The Integration of Foreign Influences in Dunhuang Art

during the Sui and Early Tang Dynasties

ZHAO Shengliang

(Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:Many of the painted statues from the Sui dynasty at Dunhuang were influenced by the Indian Gupta style of art. By the beginning of the Tang dynasty, Chinese artistic techniques in statuary and painting had formed a cogent style with recognizable characteristics that maintained a realism of depiction while also reflecting avivid spirit of vitality. One notable feature of artwork from this period was a haloing technique typical of Indian art that was often used to illustrate figures during the Sui and early Tang dynasties; compared to murals from the Northern Dynasties, this method is more similar to Indian painting. This indicates that many painters at the time were already well-studied in foreign styles of painting. However, as Chinese art continued to develop throughout the early Tang dynasty, artists continuously modified the haloing technique until it was perfectly combined with traditional Chinese line drawing. From the decorative patterns in the murals of this period, we can also see the transformation of various other foreign artistic tropes, including patterns of linked pearls, pomegranates, and grapes. By the middle of the Tang dynasty, several artistic methods and themes from other countries had been fully integrated into the diverse patterns of Tang dynasty religious art.

Keywords:Dunhuang art; Sui and Tang dynasty; India; Central Plains; haloing technique

(Translated by WANG pingxian)

一 文献记录中与外来艺术相关的画家

魏晋南北朝是中国绘画艺术发展的重要阶段,涌现出了一大批著名的画家,对隋唐艺术的发展产生了深远的影响。在传统艺术的基础上学习和借鉴外来艺术,不断创新,也是当时绘画发展的重要特色。

《历代名画记》卷2《叙师资传授南北时代》记载了隋唐时代画家传承的情况:

只如田僧亮、杨子华、杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔、孙尚子、阎立德、阎立本,并祖述顾、陆、僧繇,田则郊野柴荆为胜,杨则鞍马人物为胜,契丹则朝廷簪组为胜,法士则游宴豪华为胜,董则台阁为胜,展则车马为胜,孙则美人魑魅为胜,阎则六法备该,万象不失。[1]

这段话详细列出了南北朝末期到初唐的一批画家们传承的情况,总的来说都是传承着六朝顾恺之、陆探微、张僧繇的传统。实际上顾、陆、僧繇三人的差别是很大的,陆探微比顾恺之晚,在用笔方面更发展了劲健的特点,进一步体现了“骨法用笔”的审美精神。而张僧繇则是深受西域绘画风格影响,从造型到色彩的运用都体现着独特的韵味。张僧繇在一乘寺绘“凹凸花”,体现了西域风格的特点。《历代名画记》还记录了姚最与李嗣真对他的评语,其中颇有深意。姚最说张僧繇“殊方夷夏,皆参其妙”。李嗣真称赞张僧繇“骨气奇伟,师模宏远,岂唯六法精备,实亦万类皆妙”[2]。从两人的评语中可以看出张僧繇吸取中外各类艺术,因而形成了他的艺术“万类皆妙”的成就。从南北朝末期至隋唐之际,涌现出了一大批著名的画家,他们在学习顾、陆、僧繇等不同画风的基础上,往往把中原传统的风格与西域风格融合在一起,又各有创新。

隋至唐初涌现出的一大批著名画家中,有两位是来自西域的画家——尉迟跋质那和尉迟乙僧父子,其绘画以西域风格著称。《历代名画记》卷8记载尉迟跋质那,称其为“西国人”[3];同书卷9记载尉迟乙僧,称其为“于阗国人”[4]。《唐朝名画录》则记为:“尉迟乙僧者,吐火罗国人。”[5]如果把《历代名画记》所记的“西国”理解为吐火罗国,那么,可能就是尉迟跋质那来自吐火罗国,后来移居于阗。尉迟乙僧则是在于阗长大的,后来被派到中原,开始在长安等地绘画。由于尉迟家族的背景,他们都擅长画西域风格的人物,甚至可以跟阎立本媲美。朱景玄认为二人绘画各有所长,阎立本画外国之人“未尽其妙”而尉迟乙僧画中国之像“抑亦未闻”,这是比较客观的评价。《历代名画记》称赞尉迟跋质那“善画外国及佛像,当时擅名”。又说“时人以跋质那为大尉迟,乙僧为小尉迟。(乙僧)画外国及菩萨,小则用笔紧劲,如屈铁盘丝,大则洒落有气概。僧悰云:‘外国鬼神,奇形异貌,中华罕继。”[4]172《唐朝名画录》说尉迟乙僧:“凹凸花画中间千手眼大悲,精妙之状,不可名焉。”[5]15从这些评价来看,我们知道,一是尉迟父子绘画很精妙,二是他们的绘画风格是外来的西域风格。《唐朝名画录》和《历代名画记》也分别都记载了尉迟乙僧在慈恩寺、光宅寺、兴唐寺、安国寺、奉恩寺、大云寺等著名寺院中留下了画迹。在当时长安,尉迟父子能与诸多名画家并列,并突出体现出个人的风格,可知他们艺术造诣之深。

此外,隋唐之际还有几位来自印度或斯里兰卡的僧人,也善于绘画和雕刻。如隋朝一位来自印度的僧人叫昙摩拙义,《历代名画记》记载:

天竺僧昙摩拙义,亦善画,隋文帝时自本国来,遍礼中夏阿育王塔。至成都雒县大石寺,空中见十二神形,便一一貌之,乃刻木为十二神形于寺塔下,至今在焉。[3]165

这段记载虽然有点神话成分,但昙摩拙义制作了木雕十二神像这件事应该是真的,他来自印度,他制作的雕刻显然是印度风格的。

唐朝一位僧人叫金刚三藏,来自斯里兰卡(狮子国),《历代名画记》载:

僧金刚三藏,狮子国人。善西域佛像,运笔持重,非常画可拟。东京广福寺木塔下素像,皆三藏起样。[4]185

类似这样来自外国的画家,在隋唐时期应该不少,文献记载仅仅是少数突出者。可知隋唐之时,佛教绘画与雕刻中,有一部分是十分“正宗”的外来艺术,这部分绘画和雕刻与中原本土艺术并存,构成了隋唐佛教艺术的辉煌局面。

长安、洛阳及成都等寺院反映出这一时期外来艺术风格与中原风格并存的局面,这在敦煌壁画中,体现得更为丰富。由于敦煌地处丝绸之路的要道,从北朝以来就存在外来风格与中原风格并存和交融的局面,隋唐时期依然如此,但这一时期中外艺术风格虽有并列,更多的则是融合与创新。

二 彩塑的外来影响与创新

敦煌石窟最初就受到印度、中亚(犍陀罗)等地风格的影响,这种外来的影响一直持续到了隋唐时期。这反映出从魏晋南北朝到隋唐时期中国与印度、中亚等地的交流一直没有断绝,而印度佛教艺术的最新样式总会影响到敦煌一带。

北朝时期佛教造像中,犍陀罗和马图拉的雕刻风格交替影响着敦煌,同时,来自中原的影响也会时常在洞窟中体现出来。到了隋代,一方面,外来风格被中国艺术家改造而形成了新的时代风格,同时,印度笈多时期的造像风格也大规模地在石窟中呈现出来。如隋代第二期出现了较多的大型佛像,以第427、292窟为代表(图1),佛像体量很大,造型厚重,身形挺拔伟岸,面相庄严,衣服贴体,衣纹简练。与印度笈多时代萨尔纳特佛像相比较(图2),即可看出在整体造型上,与中原北齐造像虽有关联,但在内在的精神气质上更多地体现着印度笈多艺术的特色。当然,佛像的面部造型的中国化特征,佛像袈裟层次的丰富性,头光和佛座的形式的多样化等特征,显然已有较多的中原影响。

经过隋代不断地融合外来的和中原的影响,到了初唐时期,莫高窟的塑像逐渐体现出了中国式的审美精神和时代风格,莫高窟第57、332、328等窟的彩塑,面相和表情更体现着中国人对理想美的追求:在保持质朴内在的气质中体现出柔和自然的精神,在谨严含蓄中体现着微妙细腻的动态。第332窟的洞窟结构与隋代第427窟相似,均为大型中心柱窟,在中心柱的正面以及南北壁人字披顶下部分别塑出三组大型塑像,均为一佛二菩萨组合。比起第427窟来,这三组佛像减少了那种气势宏大而稍显僵硬的特点,而体现得相对轻盈灵活,佛和菩萨的面容更为圆润,身体的肌肤更为柔和而写实。第328窟的彩塑,可以看出虽然塑像在某种程度上还保持着笈多风格那种身体直立、凝重的气质,但佛、菩萨及弟子的面部表情和身体各部位的动态已经完全脱离了印度传统的那种精神,变得更加与自然人接近,更像中国本土的人像了(图3)。第45窟的彩塑则完全摆脱了外来影响,按中国式的审美来塑造新型的佛像(图4)。此窟龛内的七身塑像,包括一佛二弟子二菩萨二天王,每一身塑像均以独特造型体现着不同的个性特征,佛的庄严沉静、弟子迦叶的老成持重、弟子阿难的虔诚单纯、菩萨的温婉柔美、天王的威武勇猛等。在人体表现高度成熟的基础上,艺术家所追求的是“气韵生动”的最高标准:用泥塑彩绘的手法表现出个性鲜明、栩栩如生的人物神态,千百年后的今天,仍然使人感受到其中的生命力。

三 人物画技法的外来影响与创新

敦煌壁画艺术,经过北朝对印度、中亚壁画技法与风格的吸收,并与中国传统以及南方新风格的融合,逐渐形成了以中原风格为主体的艺术风格,但是在隋到唐初,仍然出现了十分典型的印度风格的佛像。

如第420窟的菩萨像(图5),由于变色的影响,目前较难看出全体的晕染技法,但从现存的状况来看,面部有多层次的晕染,沿头部、鼻梁、耳郭等进行的由深而浅的晕染,是北魏以来西域式晕染的传统技法。但人物脸庞从中央向周围也有圆形的晕染。有人认为是中原式晕染法与西域式晕染的结合。这样的晕染使面部的质感更为真实。总的来说是这一时期西域风格的进一步发展。莫高窟第404窟菩萨的形象也有同样的表现,较完整地体现出西域式晕染法对人体肌肤的表现,又融合了中原式的晕染法,这一方法在初唐时期的壁画中仍然可以看到。

莫高窟初唐第220窟北壁的药师佛(图6),身体的色彩较为厚重,尤其是面部的晕染,显示出与印度传统十分密切的画法。眼睑和眉棱处显出高光的表现,鼻梁上露出的一道白色,这在阿旃陀石窟壁画中可以找到很多相似的画法。类似的表现,我们在第322窟东壁的药师佛身上也可以看到(图7)。第322窟的药师说法图中,除了主尊药师佛外,两侧的胁侍菩萨也是印度风格,体形健硕,服装紧贴身体,没有太多地表现飘逸状态的装饰,主要为了突出身体造型,肌肤的晕染与主尊佛像一致,可以说是典型的印度式画法。

从以上几个例证来看,从隋到初唐的壁画中,有一些是完全按印度式画法来表现的佛像。值得注意的是,莫高窟第220窟全窟的壁画主要是来自中原的新风格,而在药师经变中,唯独七身药师佛像以印度式画法来表现,同一壁画中其他菩萨、天人则已是中国式的风格了。第322窟也同样,全窟其他内容几乎都是新型的中原式风格,仅这一铺药师佛说法图是按印度式画法来表现的,说明在这一时期,虽然佛教艺术已经流行了中原式的新风格,但仍然有部分壁画会采用较为“正宗”的印度式画法。这正是隋唐时期多元并存的社会环境的反映。因此,我们可以理解,在长安等地以尉迟父子为代表的西域式画法仍然具有一定的影响力。

隋代壁画中已可看到以线描造型为主的人物画法,这本是中国传统的造型技法,但随着朝代的不同,线描也有所不同。敦煌北朝以来壁画中,受到南朝顾恺之、陆探微绘画风格的影响,强调线描的力度与流畅性,在造型上突出秀骨清像、褒衣博带的特点,注重人物面部眉眼开合的神采、衣裙飘逸的特点。到了隋代,更注重线描本身的转折变化,造型也不再是清瘦的形态,更多地根据不同人物的个性来表现人物造型。在第276窟维摩诘和文殊菩萨的造型上,即可看出这一时期线描的新特点。

隋代壁画中,以厚重的颜色表现人体的状况较多,但已出现部分人物造型以线描为主,除了服装的描绘外,对于人体肌肤的表现多以白色或较淡的颜色表现,使线描更加突出。这一特点进入唐代就较为普遍了。初唐时期壁画中,以白底色或浅色表现肌肤的情况较多,但同时也有不少壁画以颜色晕染,表现肌肤的立体感。这种状况,少部分如前所述是完全采用印度传来的技法,作重色晕染。更多的则是对外来晕染技法的改造和创新。表现为晕染色彩在表达了人物肌体的立体感之后,仍然在衬托出线描的意趣。如第57窟南壁说法图中的菩萨和弟子就是典型(图8)。人物面部以淡红色表现其肌肤,而眼、眉、鼻梁、嘴唇等部位的线描轻轻勾勒,表现出人物的微妙表情。在莫高窟第220窟北壁药师经变中对八部众神的描绘,也显示出同样的效果。莫高窟第217窟龛内共绘有八身佛弟子,特别是对面部表情的描绘,把色彩晕染与线描完美地结合起来,既能以色彩晕染表现出人体的立体感,又充分发挥了传统线描造型的传神特点,体现出气韵生动的精神(图9)。这里的晕染法不再是照搬外来的模式,而是随着线描的需要而进行的晕染。最终把线的精神完美地衬托出来。需要注意的是,敦煌壁画经过了千百年的沧桑,所有的壁画都不同程度地出现色彩的蜕变问题。由于褪色的关系,很多画面中的人物面部、肌肤部分的颜色往往看不见了,因为这些部分晕染的颜色往往是比较淡的,目前仅看到线描,就会有人误以为是白描。实际上敦煌唐代壁画中由于整体都是以浓重的色彩绘制的,白描画极少。

四 装饰艺术的外来影响与创新

隋及初唐时期壁画中,装饰图案也有明显的外来的影响,而在接受了外来装饰图案之后,也是在不断改造和创新,逐渐形成了有时代特色的新的装饰纹样。

圆环联珠纹是萨珊波斯流行的装饰纹样,多用于纺织品中作为图案装饰,也常常应用在建筑、工艺品等装饰中。基本特点是由小圆点构成一个圆环,在圆环中往往绘有动物纹样,如狮、马等,还有不少联珠纹绘射猎或人与动物搏斗的形象。大约在北朝晚期,圆环联珠纹随着波斯文化沿着丝绸之路传入我国,并广泛出现在中国北方的石窟中,敦煌则是在隋代壁画中大量出现圆环联珠纹,直到初唐时期,仍在洞窟中流行。

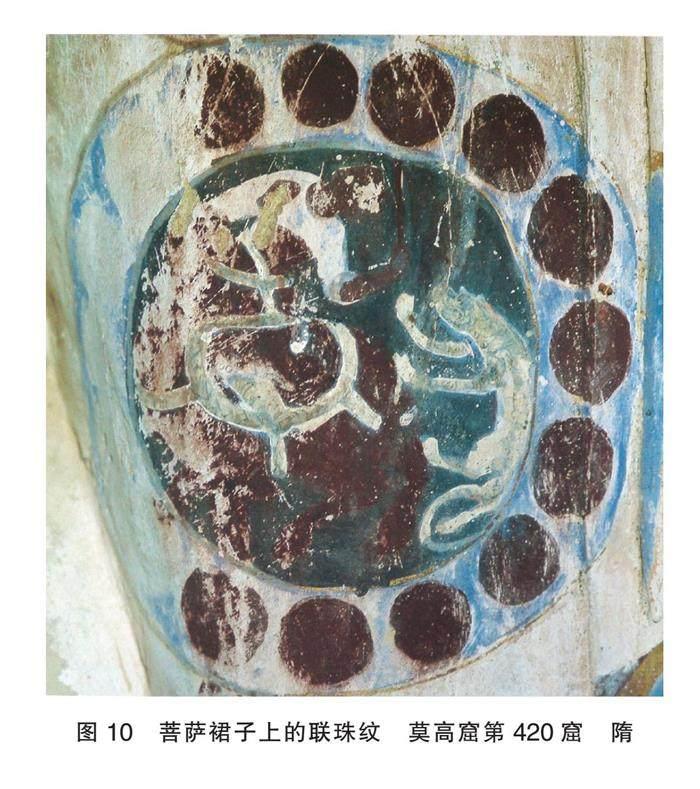

在隋代壁画中,圆环联珠纹除了装饰于壁画边缘或两壁交接处,还常常组合在藻井边饰中或者菩萨服饰纹样中。莫高窟第425窟西壁佛龛龛沿的联珠纹中画出翼马,第277窟龛沿的联珠纹中画出对马,第401窟窟顶藻井四边圆环联珠纹中绘有孔雀,第420窟西龛内菩萨的裙子上也画出了圆环联珠纹,其中画出人与兽的搏斗,是十分典型的波斯风格图案(图10)。波斯风格的联珠纹通常在圆环的中心表现狮、马、野猪以及人与猛兽搏斗的场面,反映出中亚地区游牧民族的特点。而这些源自波斯的有翼兽、马、对羊、禽鸟等核心题材,在敦煌逐渐被改造了。在第402、425窟窟顶人字披中脊、第401窟龛沿的圆环联珠纹,圆环中画出的是十字形花卉。同样以花卉为主题的圆环联珠纹,也出现在第292、394、56等窟中。

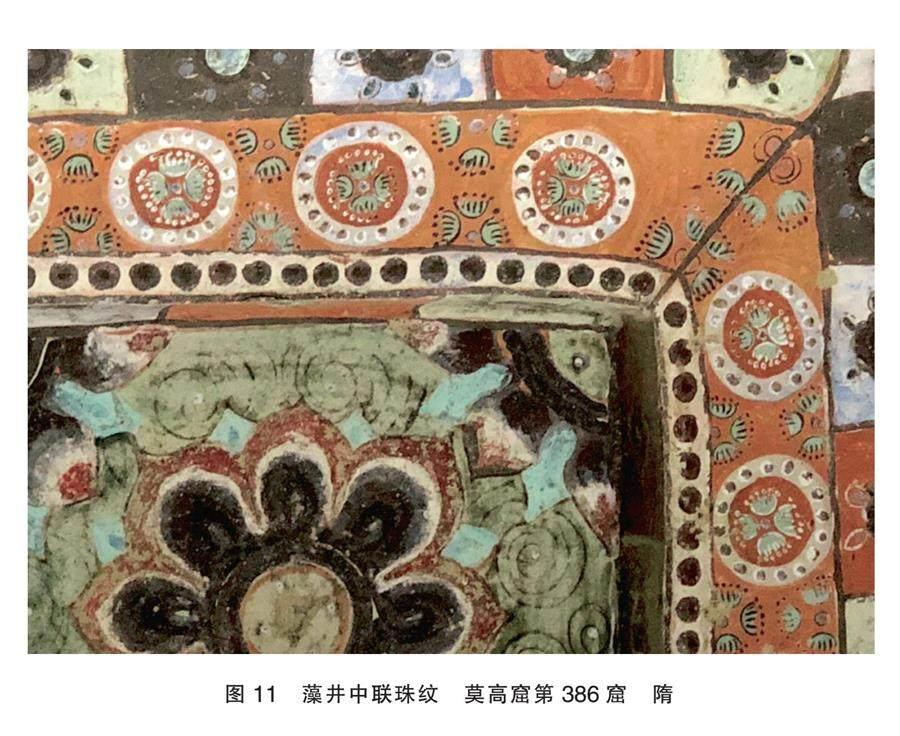

初唐石窟中仍有大量的圆环联珠纹出现,多用于藻井边缘的装饰。但是圆环中的动物纹和狩猎纹逐渐消失,而代之以团形花纹,如第386窟藻井周围的联珠纹,圆环中有四瓣花形(图11)。显然这是受到唐代以来植物纹样流行的影响。

石榴纹及葡萄纹也来自西域,是初唐壁画中出现的新题材。进入唐代,随着丝绸之路的繁荣,西域的物品不断传入中国,当时的人们,对于西域来的石榴及葡萄充满了新鲜感。而且,中国人往往对于具有多子多福、丰穰等象征意义的石榴及葡萄也是情有独钟。因此,在当时的纺织品、工艺品中,也流行石榴及葡萄的图案。敦煌初唐的壁画中,第209窟的藻井较有代表性(图12),井心中央为四个石榴的组合,四边各有两串葡萄,中央四个石榴指向的四角,又各有一个石榴。这些石榴与葡萄之间,分别有藤蔓和葡萄叶相连。类似这样以石榴为主的装饰,在第373、375等窟的藻井中也可看到。

敦煌石窟中,葡萄或石榴纹通常融合在卷草纹中,用于壁画藻井四周的边饰或龛楣的边饰等。卷草纹是唐代最流行的纹样,通过组合草叶或花朵,以波状连续构成极为丰富的装饰。莫高窟第322窟的龛沿绘出较为自然真实的葡萄造型,葡萄的藤蔓很自然地缠绕组合,葡萄果实、叶片较为写实。莫高窟第220窟龛沿的石榴卷草纹,藤蔓骨架上生长的石榴花朵,由多重翻卷的细长花瓣围合中央的石榴果实构成。同窟龛内的头光图案中,石榴卷草纹则已将石榴完全与卷草融合在一起(图13),整体上体现着卷草纹舒展、流畅的特点,石榴纹样组合在其中,更增加了图案的丰富性。这种石榴卷草纹,直到盛唐的第23、217、148窟壁画中,仍可看到,多为锦簇的花瓣中果实点染多籽的图形。从初唐到盛唐,装饰图案中可以看出石榴和葡萄纹样逐渐被改造,组合进了当时流行的卷草纹样中。这时的石榴和葡萄纹样与最初从中亚传来的形象和构成差距甚大,已是中国风格的纹样了。

总之,隋代壁画中流行的联珠纹、狩猎纹,初唐壁画中流行的葡萄纹、石榴纹等,都是来自中亚波斯等地的纹样。反映了在丝绸之路繁荣的时代,外来艺术不断传入,被敦煌的艺术家所吸收的历史。同时,我们也发现,这些外来纹样在敦煌不断地被改造并纳入本地的艺术潮流中。初唐时期,在装饰艺术方面,中原传来的卷草纹成为一股强大的潮流,取代了北朝以来流行的忍冬纹,而成为这个时代装饰图案的主流。不论是葡萄纹还是石榴纹,都纳入了卷草纹之中,丰富了卷草纹的内容和表现形式。

小 结

开放包容,带来了文化艺术的繁荣。广泛地吸收了外来文化,使隋唐佛教艺术走向鼎盛。从敦煌历代石窟艺术中可以看出,外来风格与中国本土风格的影响与交融并不是一次两次就完成的,而是一个长期的过程。外来文化也不是一成不变的,佛教在印度的发展经过了不同的阶段,分别出现了不同的艺术风格。在隋代至唐前期丝绸之路往来兴盛的时代,中国的僧人们持续不断地到印度等地取经,而印度、中亚的僧人也不断来到中国,他们不仅带来了经典,也带来了印度和中亚等地的艺术。敦煌北朝以来佛教艺术受到包括犍陀罗、马图拉等风格的影响,并在中原风格的影响下,经历了多种融合。到了隋唐时代,印度最新的雕刻造型——笈多风格又大规模传入了敦煌,又经历了新一轮的融合和创新,最终形成了富有唐代气息的雕塑艺术。隋唐之际敦煌壁画中显示出新的外来风格,其中包括更为纯正的印度绘画技法,但是来自中原的传统风格已成为了这个时代的主旋律。传统风格在绘画技法上的特征即对人体肌肤不加晕染,或者只以白色(或淡色)作底,而突出线描的精神。但在这个时代,画家们并没有僵化地守着古老的传统,而是在吸收、借鉴外来风格中,不断地与传统艺术加以融合并创新。如对人物画的表现,既采用外来技法对人物肌肤作厚重的晕染,又突出线描的主导作用,以色彩来衬托线描的走向,把传统线描“骨法用笔”的精神与丰富的色彩晕染完美地结合起来。这是唐朝画家们取得的新成就。在装饰艺术方面,同样把外来的联珠纹加以改造。把外来的联珠纹、葡萄纹、石榴纹融合在更有唐代风格的卷草和团花纹样之中。

附记:本文插图除图2系作者拍摄,余均由敦煌研究院提供。

参考文献:

[1]张彦远. 历代名画记:卷2:叙师资传授南北时代[M]. 北京:人民美术出版社,1963:21.

[2]张彦远. 历代名画记:卷7:梁[M]. 北京:人民美术出版社,1963:149.

[3]张彦远. 历代名画记:卷8:隋[M]. 北京:人民美术出版社,1963:165.

[4]张彦远. 历代名画记:卷9:唐朝上[M]. 北京:人民美术出版社,1963:172.

[5]陈高华. 隋唐五代画家史料 [M]. 北京:中国书店,2015:15.