水泥路面与沥青加铺层界面粘结性能影响因素研究

王涛 黄富斌 陈东

作者简介:王 涛(1987—),高级工程师,主要从事道路工程设计工作。

文章选用了4种常用的界面粘结材料,在复合试件上同时施加法向应力和剪切应力,并分析法向应力和温度耦合作用对粘结效果的影响,以探究界面粘结效果的主要影响因素。结果表明:温度对粘结层的附着力有显著影响,并在失效模式中起主导作用;乳化沥青由于施工方法简单且粘结效果好,被认为是最佳的界面粘结材料;损坏的界面仍然可以提供相当大的结合强度;交通荷载产生的法向应力有利于界面粘结强度的形成,尤其是在较低温度下。研究成果可为“白改黑”路面结构设计提供参考。

水泥路面;沥青加铺层;白改黑;界面;粘结性能

U416.22A110395

0 引言

水泥路面是我国曾经主要的路面结构形式,目前仍存在较大体量,在经济发展过程中发挥了不可替代的作用。但随着交通量不断提高,路面所承受的交通荷载急剧增加,水泥路面逐渐出现裂缝、破碎板、错台、脱空等病害,严重影响行车舒适性和安全,所以水泥路面的养护维修是一项亟须进行的工作。

众所周知,沥青路面具有表面平整无接缝、行车振动小、开放交通快、后期维修方便等优点。根据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)的相关规定,当水泥混凝土路面损伤为良及以上时,可经简单局部处理后直接加铺沥青面层,充分利用旧水泥面板的残余强度,提升旧水泥路面的使用性能[1]。然而这种在高模量水泥路面上直接加铺低模量沥青面层的方式会形成较大的模量差异,这就会造成加铺后的复合路面出现车辙、推移、拥包、层间破坏等问题[2]。

目前国内外对于直接加铺沥青层进行“白改黑”的研究大多集中在防止反射裂缝和复合结构数值模拟分析方面,在界面粘结的影响因素和相关试验方法方面的研究很少[3]。2008年LENG等进行了一系列正交试验,通过对比得出SS-1hP沥青乳液的界面粘结效果优于RC-70稀释沥青,较低的温度有利于界面粘结强度的形成等[4];2012年张太忠等[5]研究显示加铺层厚度是影响界面间剪应力的最大因素,增大加铺层厚度可显著提升抗剪强度,若出现严重超载现象,则剪应力可达到加铺层的极限抗剪强度,同时指出溶剂型防水涂料的界面粘结能力较强;2013年原宝盛等[6]采用Ansys软件建立了复合路面的三维有限元模型,通过模型得出降低加铺层底的最大主应力σ1、最大剪应力τmax、等效应力σe等力学指标可通过增加加铺层厚度的方式进行,对比选择7 cm AM-20沥青碎石+2.5 cm应力吸收层为最佳的防反射裂缝措施;2015年吕松涛等[7]基于弹性层状体系计算得到最大剪应力位于沥青加铺层内,进一步基于摩尔-库[HJ1.45mm]

伦定律发现在对数坐标中最大剪应力与加铺层厚度和等效模量间呈线性相关,以等效结构下的最大剪应力为设计指标是一种步骤简单且精度高的设计方法;2016年马强[8]采用复合试件模拟测定实际“白改黑”复合路面的抗剪切性能,试验结果表明层间抗剪强度与水泥板表面粗糙程度相关,推荐毛面时粘层油的最佳洒布量为1.0 kg/m2,环氧改性阳离子乳化沥青的粘结对水稳定性的改善效果最好;2017年杨芳[9]在水泥路面“白改黑”设计时提出了一层冷拌联结层加沥青面层的创新设计理念,并在省道改造时以试验段的形式进行性能验证,经过长期观测和性能检测证明该设计思路高效可行;2020年马凌等[10]发明了基于拉剪复合作用的复合梁抗疲劳试验和复合板抗反射裂缝试验,并在反复试验中发现抗裂贴+橡胶沥青碎石封层的界面组合材料在各性能方面表现优异。

本研究在复合试件上同时施加法向应力和剪切应力,分析法向应力和温度耦合作用对水泥路面直接加铺沥青面层界面粘结效果的影响,探究界面粘结效果的主要影响因素。

1 原材料及试件制备

1.1 原材料

本研究选用4种类型的界面粘结材料进行试验研究,各粘结材料或蒸发残留物的常规性能和最佳洒布量见下页表1。其中最佳洒布量根据施工现场和室内试验综合确定。

1.2 试件制备

为模拟旧水泥路面直接加铺沥青面层的实际受力情况,本研究制备一种圆柱形复合试件用于室内试验。在20 cm厚旧水泥路面上钻取圆柱形芯样,根据截面面积和最佳洒布量进行界面粘结材料的洒布,然后在旋转压实仪上将设计好的热拌沥青混合料压实在圆柱形水泥芯样上,沥青层厚度为4 cm。

2 试验方法及评价指标

2.1 试验方法

考虑到法向应力对界面粘结的影响,特选用万能试验机MTS通过液压制动器在水平方向上施加法向应力。试验时采用位移控制模式,以2.5 mm/min的恒定剪切速率在加载板上施加剪切力。环境箱能够准确提供试验所需温度条件,试验温度分别为0 ℃、15 ℃、30 ℃、45 ℃和60 ℃,法向应力为0 MPa、0.5 MPa、1.0 MPa和1.5 MPa,复合试件加载示意图见图1。

2.2 评价指标

2.2.1 抗剪强度

根据已有研究成果可知,直接剪切试验有两条典型的剪切应力-位移曲线,分别代表脆性破坏和塑性破坏,如图2所示。对于脆性破坏,其剪切应力峰值对应剪切强度,而塑性破坏剪切应力始终没有明显的下降趋势,未表现出明显的峰值。进一步分析后,使用剪切位移为5 mm时的剪切应力作为塑性破坏的剪切强度,界面粘结材料的剪切强度见式(1)。

2.2.2 界面粘结系数

界面粘结系数K是表征界面粘结抗剪切能力的重要参数,可根据式(2)计算得到:K值越大则界面粘结越倾向于脆性破坏,K值越小表明界面粘结越容易发生塑性破坏。

2.2.3 残余抗剪强度和残余强度比

本研究定义残余强度为剪切试验位移为10 mm时的剪切应力,残余强度与抗剪强度的比值为残余强度比R,如式(3)所示。在大多数情况下,脆性破坏的R均<1,但塑性破坏的R也可以>1。

3 试验结果与讨论

3.1 确定最佳界面粘结材料

由图3和图4变化趋势可知,界面粘结失效与试验温度密切相关。低温易导致脆性破坏和产生较高的剪切强度,而高温时正好相反。对于煤油稀释沥青,无论是15 ℃还是45 ℃,界面粘结都表现出塑性破坏。这是因为煤油稀释沥青的附着力较弱,塑性变形较好,界面粘结很可能形成滚动摩擦。另外,在15 ℃时粘结层抗剪强度由高到低排序为阴离子乳化沥青>橡胶沥青>基质沥青>煤油稀释沥青,煤油稀释沥青的抗剪强度明显低于其他沥青;在45 ℃时大小排序为基质沥青>煤油稀释沥青>橡胶沥青>阴离子乳化沥青,这与15 ℃时的结果明显不一致。

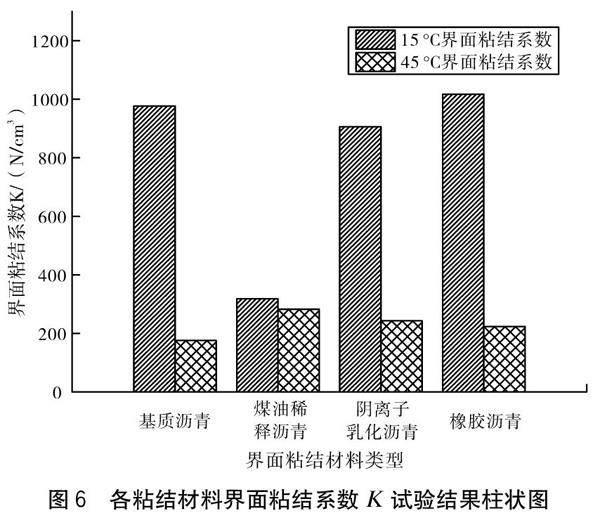

图5~8分别为抗剪强度τmax、界面粘结系数K、残余抗剪强度τR、残余强度比R的试验结果。

由图5可知,阴离子乳化沥青在低温(15 ℃)下表现出最高的抗剪强度,其次是橡胶沥青,然后是基质沥青,最后是煤油稀释沥青。阴离子乳化沥青和橡胶沥青的抗剪强度在高温(45 ℃)下变小,而基质沥青和煤油稀释沥青的抗剪性能更好。这表明温度对粘结层的粘结性能起着重要作用,在低温下抗剪性能较好的粘结材料在高温下可能无法提供类似的粘结性能。阴离子乳化沥青和橡胶沥青的粘结性能对温度变化更为敏感。

由图6可知,低温时阴离子乳化沥青、橡胶沥青和基质沥青的K值较高,高温时所有粘结材料K值会显著降低,进一步分析得出脆性破坏试样的K值均高于塑性破坏试样,塑性破坏K值可能小于某一阈值。

残余抗剪强度τR和残余强度比R用于表征粘结界面受损后是否仍能提供一定抗剪强度。由图7可知,剪切强度较高的粘结材料可能具有较高的残余强度,同时具有较高的残余强度比,图8残余强度比试验数据正好验证上述推断。15 ℃和45 ℃的最小残留强度比分别为52.6%和85%,沥青层和旧水泥板界面粘结失效后(产生较大的相对位移)仍可提供良好的粘结能力。所以温度是影响粘结材料界面粘结的重要因素之一,并且界面粘结失效后仍可提供相当大的粘结强度,阴离子乳化沥青、橡胶沥青和基质沥青是三种合适的界面粘结材料,进一步考虑施工便捷性,推荐乳化沥青为最佳的粘结材料。

3.2 法向应力和温度对界面粘结的耦合效应

3.2.1 法向应力的影响

表2为乳化沥青不同法向应力和温度耦合下的剪切试验结果。由于0 ℃和1.5 MPa法向应力耦合作用下剪切强度太高,超出试验设备量程,所以未列出相关结果。综合数据可知,0 ℃时的剪切强度随法向应力的增加而增加,这时界面粘结非常牢固,因此在大多数情况下都能满足粘合要求。15 ℃时法向应力对粘结强度的影响更为显著,当其从0.5 MPa升至1.0 MPa时,剪切强度增加了49.3%,从1.0 MPa升至1.5 MPa时,抗剪强度提高46.2%,然而法向应力对界面粘结增强作用随温度的升高而减弱。当法向应力<0.5 MPa时,其对剪切强度的影响非常有限。

图9~11为其他参数随法向应力的变化趋势。以30 ℃温度为例,剪切强度和残余剪切强度均与法向应力呈正比例关系。当法向应力从0 MPa增加到1.5 MPa时,剪切强度从0.26增加到1.17 MPa,残余强度从0.13 MPa增加到1.03 MPa,而界面粘结系数K随法向应力先减小后增加再减小。残余强度比同样与法向应力呈正相关,当法向应力从0 MPa增加到0.5 MPa时,残余强度比从50%迅速增加到81.08%。

总之,法向应力有利于界面粘结强度的形成,尤其在较低温度下。较高法向应力可以增加残余强度和残余强度比,但通常对界面粘结失效模式的影响较有限。

3.2.2 温度的影响

根据不同试验条件下的剪切强度-位移曲线可知,随着温度升高,曲线的峰逐渐消失,这说明温度与界面粘结的破坏模式有关,低温容易导致脆性破坏,高温只会发生塑性破坏。此外,无论法向应力如何变化,高温都会显著降低抗剪强度。

以1.0 MPa法向应力为例,抗剪强度和界面粘结系数指标均随温度的升高而降低,而残余剪切强度在整个温度范围内基本无变化,这表明温度可能不会影响残余强度。残余强度比随温度的升高而增大,这是因为在高温下更容易发生塑性破坏,导致较高的残余强度比。

总之,较高的温度会降低剪切强度和界面粘结系数,其在界面粘结失效模式中起主导作用,高温下更容易发生塑性破坏,但在低温下更倾向于发生脆性破坏。

4 结语

(1)温度对界面粘结材料的粘结能力有显著影响。低温下具有较高剪切强度的粘结层在高温下可能不会提供接近的界面粘结强度,乳化沥青由于其施工方便而被推荐为最佳的界面粘结材料。

(2)界面粘结在失效后仍能够提供相当大的结合强度,这表明受损的界面仍可发挥一定作用,界面粘结系数可作为区分界面粘结失效模式的指标。

(3)在较低温度下,法向应力有利于界面粘结强度的形成。较高的法向应力可以增加残余剪切强度和残余强度比,但对界面粘结破坏模式的影响非常有限。同样,在一定法向应力下,温度对界面粘结有显著影响,并在界面粘结失效模式中起主导作用。高温下更易发生塑性破坏,而在低温下更倾向于发生脆性破坏。

参考文献

[1]HAN B,LING J,SHU X,et al. Quantifying the effects of geogrid reinforcement in unbound granular base [J]. Geotextiles and Geomembrane,2019(47):369-376.

[2]LING J,WEI F,ZHAO H,et al. Analysis of airfield composite pavement responses using fullscale accelerated pavement testing and finite elementmethod[J]. Construction and Building Materials,2019(212):596-606.

[3]CHUN S,KIM K,GREENE J,et al. Evaluation of interlayer bonding condition on structural response characteristics of asphalt pavement using finite element analysis and full-scale field tests[J]. Construction and Building Materials,2015(96):307-318.

[4]LENG Z,OZER H. Interface bonding between hot-mix asphalt and various Portland cement concrete surfaces[J]. Journal of the Transportation Research Board,2008(1):46-53.

[5]张太忠.沥青混凝土与水泥混凝土界面剪应力分析[J].公路,2012,10(10):41-43.

[6]原宝盛,彭余华,高明明.旧水泥混凝土路面沥青加铺层荷载应力分析[J].中外公路,2013,33(2):55-59.

[7]吕松涛,樊国鹏,杨 勇,等.基于等效弹性半空间的旧水泥路面沥青加铺层设计简化方法[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2015,12(4):1-6.

[8]马 强.“白改黑”路面层间抗剪切性能影响因素试验研究[J].中外公路,2016,36(4):86-90.

[9]杨 芳.水泥路面“白改黑”高性能乳化沥青冷拌联结层技术应用[J].福建交通科技(道路工程),2017(2):36-39.

[10]马 凌,蒋朝旭.农村公路水泥板块“白改黑”界面材料性能研究[J].中国公路,2020,20(34):106-107.