中古早期法兰克教会反对释奴举证*

李云飞 张嘉敏

摘 要:10 — 11 世纪欧洲奴隶制已明显衰落。有关衰落的原因,不少学者将 其归功于教会的努力,尤其是倡导释奴。此观点受 19 世纪废奴运动影响,多以文 献中丰富的释奴倡导为依据。从中古留下的有关身份自由与否的诉讼文本中,可 获悉身份存疑者的自由诉求和教会的态度。这些文本尚未引起学界重视。中古早 期法兰克王国的 26 个案例表明,教会虽然积极倡导世俗奴隶主释奴,但却反对其 属下身份存疑劳动者的自由诉求,将其中一些人贬为奴隶。因此,在危及自身利 益的情况下,教会并非释奴的积极倡导者,而是阻碍者。

关键词:中古早期 法兰克王国 基督教会 释奴 诉讼

10—11世纪欧洲奴隶制已明显衰落。对此,学界从宗教、经济和阶级斗争等方面提出了不同解释。其中关于基督教会的作用,许多学者落入后见之明的窠臼。19世纪的废奴运动“建立在强烈的、情绪化的宗教情感之上”,教会积极鼓励释奴,倡导废除奴隶制。因此不少学者将10—11世纪与19世纪的奴隶制衰落等量齐观,从中古文献里寻找释奴倡导,认为那时教会已经积极鼓励释奴,导致奴隶制衰落。马克·布洛赫(Marc Bloch)、保罗·维诺格拉多夫(Paul Vinogradoff)和亨利·洛恩(Henry Loyn)是这一观点的支持者。我国学者刘虹男亦认为,在“灵魂得救”思想引导下的释奴调整了高卢奴隶制内部关系,进而在一定程度上解构了传统奴隶制的基本框架。

诚然,传世文献不乏中古早期教会向世俗奴隶主发出的释奴倡导,亦不乏教会将释奴看作虔诚善行的阐释。加洛林文艺复兴时期的阿奎利亚大主教圣保利努斯二世(Saint Paulinus II of Aquileia)和圣米耶勒修道院长斯马拉格杜斯(Smaragdus of Saint-Mihiel)分别在其著作《劝诫书》(Liber Exhortationis)和《王道》(Via Regia)中,称释奴为美德善行。法兰克范本文书(Formula)更是利用格式化表达,固化释奴与虔诚间的连结。在这些文本里,平信徒均出于“对上帝的敬爱”(pro devinitatis intuitu)和“灵魂的救赎”(pro anime mei remedium)而释奴。然而,这不能全面反映教会对待释奴的态度。持反对观点的学者,如阿方斯·多普施(Alfons Dopsch)和玛丽·E.·索玛尔(Mary E. Sommar)认为,教会在释放自身奴隶方面并不积极,甚至严加限制。奥兰多·帕特森(Orlando Patterson)意识到不应夸大教会在释奴方面的作用,但他却彻底否认教会的作用,认为教会对中古欧洲释奴率没有任何影响。

有关教会释放自身奴隶的态度,学界已有深入研究。然而,在身份存疑者寻求或捍卫自由时,教会态度又如何?这是全面分析教会对待释奴态度不可绕开的问题。有关身份自由与否的诉讼文本是回答这一问题的宝贵史料,但鲜有学者使用。20世纪80年代以来,法律人类学的诉讼纠纷研究范式,从强调“应然”的“规则中心”向强调“实然”的“过程主义”转变。受其影响,许多中古史学家将目光投向诉讼文本,分析纠纷解决的实际过程以及涉案当事人的行动逻辑,进而探讨诉讼背后的宏大历史议题。温迪·戴维斯(Wendy Davies)和保罗·弗拉克里(Paul Fouracre)主编的论文集《中世纪早期欧洲纠纷的解决》是开风气之作。虽然诉讼文本在整体上引起了史学家的关注,但身份纠纷的诉讼却未能得到同等重视。在该论文集里,仅珍妮特·L.·尼尔森(Janet L. Nelson)引用个别涉及身份纠纷的诉讼案例,充实加洛林时期西法兰克王国司法审判程序的研究。其后30余年,仅少数学者在论著中引用了身份纠纷文本。克里斯·威克汉姆(Chris Wickham)借助不同地区的诉讼案例,讨论西欧领主权的增长和底层人民的抵抗现象;朱塞佩·阿尔贝托尼(Giuseppe Albertoni)用诉讼案例,讨论了加洛林统治时期意大利的乡村社会和司法情况;乔西安·芭比尔(Josiane Barbier)用兰斯圣雷米修道院的一则诉讼案例,讨论辛克马在庭审文本边缘画上标记的原因;艾丽丝·里奥(Alice Rio)则透过诉讼纠纷考察中古早期西欧不同类型的非自由依附者。我国学者李云飞从《奴仆之书》中修道院与其奴仆之间的诉讼文本,辨析11世纪法兰克底层社会的人身依附关系及奴仆的身份地位。上述学者从不同角度解读涉及身份纠纷的诉讼文本,观点都有见地,但却没有用以分析教会对待释奴的态度。有鉴于此,本文在前人基础上,考察中古早期法兰克王国的诉讼纠纷,以期为相关研究做些有益补充。不当之处,敬祈方家指正。

一、资料来源与身份纠纷的诉讼程序

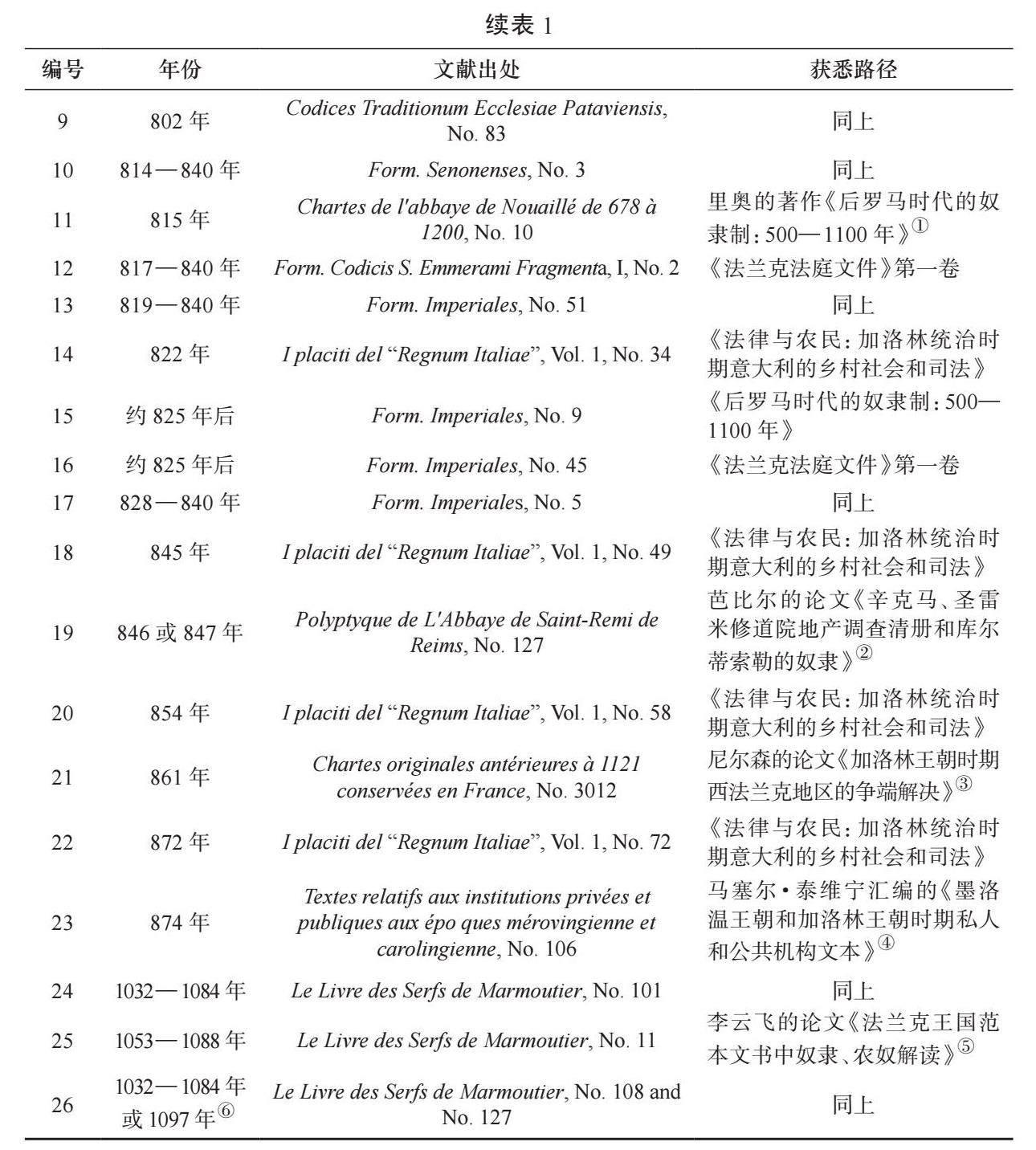

对身份存疑者的自由诉求,是洞查教会释奴态度的一个切入面。然而,并无专门记载身份存疑者诉求的文献,只有在有关诉讼文本中稽取。早期法兰克王国的诉讼留存在专门记录过程及判决的文件(Placitum)中,部分散落在范本文书、地产调查清册(Polyptychum)和契据登记簿(Chartularium)等文献里。诉讼种类繁多,却未分类记载;从中寻找与本文议题相关的案例,难度颇高。本文搜集的26个案例主要出自上述四类史料,部分案例则来源各异,笔者获悉的路径也不尽相同。部分是在翻阅史料集时发现的,部分是在研读前述学者论著时发现的,而绝大部分的案例倚仗于鲁道夫·胡布纳(Rudolf Hübner)汇编的《法兰克法庭文件》第一卷。此书辑有11世纪前的六百多个法兰克诉讼案例,里面虽未收录案例原文,亦未做分类,但编者对每场诉讼都作了简要介绍,并标注文献出处,起到了索引功能。笔者从中共获悉12个与本文议题相关的案例。下表(表1)将就本文收集的26个案例来源作简要说明。

早期法兰克王国有关身份自由与否的诉讼文本远非26份,但因收集不易,目前难以丰富。不过,这些案例颇具代表性;其中虽欠缺5、7、10世纪的文本,但这26个案例的时间跨度大体契合中古早期法兰克王国的时段,也涵盖了其境内的诸多地区。故借助这些案例,可管窥法兰克教会对待释奴的态度。

在探讨相关案例前,有必要简单介绍涉及身份纠纷的中古法兰克诉讼程序。在这些诉讼规则下,教会具有争讼优势,身份存疑者则处于劣势。

首先,开庭场地除少数例外,涉及身份纠纷的诉讼一般只在伯爵法庭审理,且须由伯爵本人主持。文献常将伯爵主持的法庭称为“马鲁姆”(mallum)。也有诉讼是在伯爵主持的 “公共法庭”(placitum)审理。中古文本没有对二者做明确区分。除伯爵法庭外,国王钦差(missus)在伯爵区主持的巡回法庭也可审理这类诉讼。它是一种扩大了的伯爵法庭,当地伯爵、主教、修道院长、国王的封臣、百户长和民众均应出席。

其次,参与诉讼的除上述人员外,法庭还要求至少7名陪审员(scabinus)出席,他们由伯爵或国王钦差从当地具有一定地位的土地所有者中任命。此外,查理曼的司法改革还在涉及教会的庭审中增设了辩护人(advocatus)。在身份纠纷案中,他们只为神职人员辩护,“以避免教会人士被世俗事务玷污,有时教会为自己辩护,但通常来讲这是被禁止的”。身份存疑者却无权寻求辩护人。

最后,诉讼中指明身份的方式,除受西哥特法影响的加泰罗尼亚孔弗朗(Conflent)庭审(案例23)要求指控他者为奴的原告提供证据外,法兰克王国境内其他地区的诉讼文本表明,指控他者为奴的原告无需要出示证据,而身份存疑者却必须自证自由。证明有两种方式:书面证明和口头证明。前者最为有效,但鲜有能够出示书面证明的案例。正因如此,此类庭审的一个突出特征是强调口头证明,它包含宣誓和借助证人作证。口头证明与现代司法理念不符,但是“在中古早期法兰克被认为是‘真实的,因为它得到了誓言的支持。宣誓作为一种上帝的审判,在9世纪的作用不亚于20世纪:它使诉讼程序变得庄严,并减少了作伪证的风险。”然而,口头证明创造了调解的模糊地带。

在中古早期,社会底层人的身份类别并非泾渭分明。租佃条件的多样性,以及自由人与不自由依附者名称的多样性,使身份的自由与否难以分辨。在缺乏书面证明的情况下,往往需要追溯身份存疑者父母或祖辈的地位。本文考察的26个案例里,有14起诉讼中的原告(大多数为神职人员)以被告先辈的奴隶身份,指控被告为奴(案例1—3、5、7、9、11、18、19、20、22—24、26)。另有5场纠纷的原告是身份存疑者,他们基于对父母或祖辈身份的质疑提起诉讼(案例13、15、16、21和25)。

通常情况下,作为被告的身份存疑者面对指控会果断否认。法庭随后会要求被告宣誓,并在规定时间内寻找自由人出庭佐证和协助宣誓。寻找证人的时间一般限定在40天内,证人数量一般为12人,与使徒数相同。在《萨利克林登布鲁赫范本文书集》(Formulae Salicae Lindenbrogianae,No. 21)(案例3)收录的一场诉讼中,审判员要求被告在40天内带12个法兰克人(父亲世系和母亲世系各6人)一同到教堂宣誓。法兰克人在当时是自由人的代名词。依照萨利克法,达到要求的被告应被视为从父系或母系处获得了自由身份。然而,法兰克王国境内不同地区对证人的要求不同,上述要求最为严苛。《萨利克默克尔范本文书集》(Formulae Salicae Merkelianae,No. 28)(案例4)和《昂热范本文书集》(Formulae Andecavenses,No. 10)(案例1)中的庭审则放宽限制,前者要求被告找12个法兰克人出庭作证,后者则是要求12个自由人即可,它们均不对证人与被告的血缘关系作要求。加洛林统治下的意大利和西班牙地区,在证人的要求方面最为宽松。如845年的特伦托案(案例18)、872年的特里塔案(案例22)和872年的孔弗朗案(案例23)均没有规定证人数量。但即便如此,前两个案例中的身份存疑者仍难以找到证人。

总体而言,在身份纠纷诉讼中,与指控他者为奴的教会相比,作为底层人民的身份存疑者处于相对劣势。

二、身份纠纷的诉讼案例

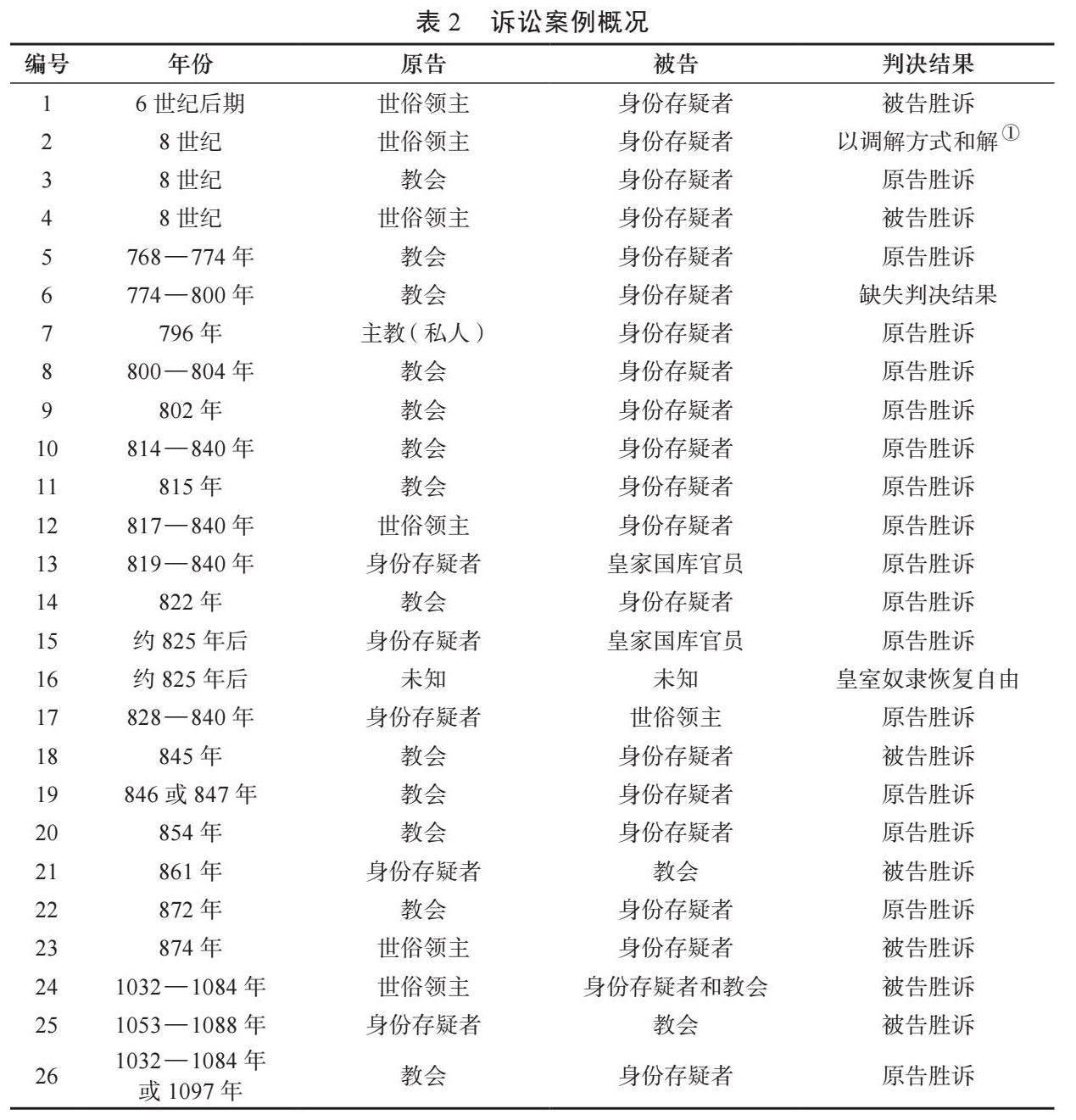

既有研究揭示了教会在积极鼓励世俗奴隶主释奴的同时,极力限制甚至反对神职人员释放教会奴隶。那么,当身份存疑者寻求或捍卫自由时,教会态度又如何?早期法兰克王国不同地区的26个诉讼案例(表2)表明,教会对待不同类型身份存疑者的态度不尽相同,这取决于身份存疑者的诉讼对手是谁。

在这26场诉讼中,有7场是世俗领主与身份存疑者之间的纠纷(案例1、2、4、12、17、23、24)。除案例2以调解方式和解外,其余6场诉讼的判决结果均有利于身份存疑者。由此推断,教会在一定程度上支持这类身份存疑者争取自由。一方面,在这类诉讼中,如有教会势力介入,它会倾向于捍卫身份存疑者的自由诉求,如案例1和24。案例1是6世纪后期在昂热地区某修道院举行的,审判长是修道院长,判决结果利于身份存疑者。案例24发生在11世纪,世俗领主哈梅林努斯(Hamelinus)指控图尔的圣马丁修道院(Basilique Saint-Martin de Tours)依附者恩格里库斯(Engelricus)兄弟为奴,理由是他们的父亲是哈梅林努斯父亲的奴隶。但是,修道院很快找来证人证明,恩格里库斯的父亲已被释奴。后来,哈梅林努斯又以恩格里库斯母亲的奴隶身份为由提起诉讼,修道院再次找来证人予以驳斥。另一方面,在早期法兰克长达数世纪的这类世俗人的诉讼中,身份存疑者不可能总是胜诉方。但是,几乎只有判决结果有利于身份存疑者的文本留存,它们大多出自教会人士之手。据此,教会在一定程度上是支持这类身份存疑者的诉求的。

然而,当诉讼在教会与身份存疑者间展开时,教会的态度与上述情况截然不同。教会以其在诉讼程序中的相对优势,极力压制寻求或捍卫自由的社会底层人民。上文介绍了身份存疑者的两种作证方式,其中口头证明更为常用。然而,口头证明看似易于操作,为被告提供了良好的辩护机会。实则不然,这主要表现在三个方面。

其一,追溯身份存疑者父母或祖辈的身份是一种理论上可行的方式,但在现实中,与身份存疑者相比,他们的身份更不易确定。然而,指控他者为奴几乎无需提供证明。因此,指控他者为奴比自证自由要容易。在这种情况下,教会能够较为轻易地指控身份存疑者为奴。

802年,在帕绍(Passau)地区的一场诉讼(案例9)中,圣斯蒂芬(St. Stephen)教堂的主教辩护人指控两名男子为教堂奴隶,称后者地位源自其奴隶父亲。872年,加洛林王朝统治下的意大利特里塔山谷(Valle Trita)(案例22),也发生了一起以父亲身份指控被告为奴的突出案例。该地区的圣文森佐修道院(San Vincenzo al Volturno)院长麦欧(Maio)在皇帝路易二世来访之际,向其控诉58名男子和女子拒绝为修院服役,称他们与各自父亲一样是修院的奴隶。还有一些案件是以被告祖辈的奴隶身份提起诉讼。在《萨利克比尼昂范本文书集》(Formulae Salicae Bignonianae, No. 7)记载的一场768—774年诉讼案(案例5)中,修士及其辩护人指控一名女子为修院奴隶,称该身份源自祖母。在846或847年发生在兰斯的圣雷米修道院的一场诉讼(案例17)中,神职人员指控阿古提奥庄园(Curte Acutiori)里的7个居民为修院奴隶,称他们身份源于各自祖母。然而,在前述案例3中,主教的辩护人指控一名男子为教堂奴隶,却没能道明其身份来源,只是笼统地说:“因为他的父亲,或母亲,或祖父,或祖母曾是教堂奴隶。”由此可见,教堂神职人员在被告亲属的身份问题上并无绝对把握。

值得注意的是,除了从亲属的奴隶身份入手,教会还用其他原由来指控身份存疑者为奴。由于无需出示证据(加泰罗尼亚地区除外),教会甚至可以捏造奴隶身份的来源依据。案例26的史料来源是《奴仆之书》(Le Livre des Serfs de Marmoutier)中的两份文献,涉及圣马丁修道院与一对夫妇奥伯图斯(Otbertus)和帕莱特露蒂(Plectrud)之间的纠纷。在其中一份文献(No. 108)里,副院长称奥伯图斯曾与修院女奴缔结婚姻,妻子亡故后,他续娶了自由女子帕莱特露蒂。以上一段婚姻为由,副院长向法庭指控奥伯图斯为修院奴隶,判决结果有利于修院,而帕莱特露蒂 “因不愿与丈夫分离”也不得不委身为奴。然而,在另一份文献(No. 127)中,修道院指控这对夫妇的儿子为奴,理由是这对夫妇此前因烧毁修院的一个谷仓却无力赔偿而委身为奴。前后两种说法暴露了修道院想方设法将这个家庭滞留为奴的真实意图。

其二,虽然身份存疑者被赋予宣誓和寻找证人作证的机会,但是,口头证明容易催生调解的模糊地带,允许诉讼双方借证人之口捏造所谓的“事实”。尽管法律规定证人不得作伪证,否则将面临被砍去右手和罚没财产的惩罚;但由于身份存质疑者在提供书面证明方面存在困难,对方证人所作伪证也不易被推翻,因此,庭审中难免存在证人迫于领主威势而伪造证词的风险。身份存疑者的证人通常也处于社会底层,纵使地位略高也仍是无权之人。他们在受到领主威胁时,易处于无力谈判和无力对抗的处境。这当然不是说案例中的证人都曾受到领主施加的压力,而是说存在这一可能性。此外,若证人希望通过将身份存疑者贬为需要付出更多劳役的奴隶,从而减轻自己的负担,那么,协助领主指控身份存疑者为奴便是一个有效的途径。

其三,伪证在一定程度上增加了身份存疑者寻找证人的困难。一个令人惊讶的事实是,在与教会有关的15场诉讼中,身份存疑者能按要求成功找到证人的案例仅占少数。845年的特伦托案(案例18)无证人数量要求,但8名被告仅1人成功找来了证人。872年的特里塔案例(案例22),58名被告竟无一人找到证人。大多数涉及教会的庭审结果,都因身份存疑者无法找到证人而败诉,而教会方面则突显出极大的优势。在846或847年的兰斯诉讼案(案例19)中,原告圣雷米修道院神职人员传唤7名证人,强化他们对7名被告的指控。在861年的诉讼案(案例21)中,教会人士寻找证人的能力表现得尤为突出。这年24名成年男子和17名成年女子在他们孩子的陪同下(其中10人带着2个或2个以上的孩子,因此至少有61人),从米特里庄园(Villa of Mitry)来到70公里外的贡比涅(Compiègne)王宫。他们作为原告,在西法兰克国王秃头查理面前控诉圣德尼修道院(Monastery of Saint Denis)的修士要强制他们为奴,称自己是自由出生的佃农。一众原告如此大动干戈地来到贡比涅王宫上诉,或是十分有把握赢得诉讼,亦或是迫于无奈,无力对抗修道院,方出此下策。被告应诉时,在米特里找来22名佃农出庭作证。证人称,在虔诚者路易时代,这些原告及其祖先已经是奴隶。据此,庭审做出了有利于被告的判决,将至少61名米特里庄园居民置于圣德尼修道院的奴役下。一般情况下,指控他人为奴者应找地位与身份存疑者相近的人出庭作证,可是在854年特里塔山谷的一场诉讼(案例20)中,原告圣文森佐修道院长古尼佩特(Gunipert)找来两批证人以证实被告的奴隶身份。第一批是特里塔和其他山谷中可敬且诚实的人(bonos et veraces homines),第二批是出身较为高贵的证人,包括一名前王室总管(castaldeus)和两名审判员。在权贵的证词下,被告似乎无论如何也无法胜诉。

由此可见,在对手为教会人士的情况下,采取口头证明方式的身份存疑者处于劣势。然而,书面证明也未能给他们带来过多胜算。在815年的一场诉讼(案例11)中,努艾勒修道院(abbey of Nouaillé)院长达德努斯(Dadenus)及其辩护人指控两名男子为修院奴隶,称他们的地位源自其奴隶父亲,并指责其父此前拒绝履行奴隶义务。这两兄弟随后呈交了一份释奴令状,证明其父早已获释。然而,不知何故,此令状被认为 “从各个方面看都是可疑的”(falsa in omnibus aderat)。据此,审判员询问被告可否证明其真实性,后者无法证明,法庭遂做出有利于修道院的裁决。但是,根据查理曼约于802年颁布的条令,身份遭质疑的被释奴,只有在无法出示释奴令状的情况下,方需传唤证人作证。结合前述社会底层人民在寻找证人方面的困难,这场诉讼无疑是将被告进一步置于弱势地位,几乎没有胜诉的可能。

值得注意的是,早期法兰克还存在教会以热铁审判等方式,迫使身份存疑者屈服的案例。虽然它们不以本文所讨论的诉讼方式呈现,但也涉及教会对待身份存疑者争取自由的态度。上文已经提及,有两份文献记载了修道院说辞前后矛盾的案例26。在其中一份文献里,修道院以热铁审判的方式迫使奥伯图斯和帕莱特露蒂承认其子为修院奴隶。然而,如前文所述,修道院指控这对夫妇为奴所提供的依据前后矛盾,实际上要指控他们的儿子为奴,依据的可信度更低。或许正因如此,修道院不得不诉诸单向神判(unilateral ordeal)的手段,胁迫被告接受指控。在这种情况下,这对夫妇无论如何也无法胜诉。

在26个诉讼案里,除1例缺少判决结果(案例6)和1例以调解方式达成协议(案例2)外,只有9场诉讼做出的裁决有利于身份存疑者(案例1、4、13、15—18、23和24)。其中,3场是皇室奴隶通过上诉获得了皇帝赋予的自由(案例13、15和16),5场是世俗领主败诉(案例1、4、17、23和24),仅1场涉及教会,即上述845年特伦托案(案例16)。其余15场审判均以身份存疑者败诉结尾,胜诉方均为神职人员。除案例3那场神职人员无法道明被告奴隶身份来源,和案例21那场贡比涅王宫的诉讼外,我们没有任何把握称其他惨遭败诉的弱势群体都是自由人,也无意探讨教会为何几乎能在每场诉讼中获胜,只是强调这些案例反映出,教会持有何种态度。几乎在所有涉及教会利益的诉讼中,教会都设法压制身份存疑者的自由渴求。它不仅在后者作为原告主动表明自由身份时,作为被告予以驳斥,而且更多时候是作为原告指控身份存疑者为奴。在被告能够出示书面文件的情况下,教会则采取质疑其文件真实性的方式进行打压。这一系列行为,与教会倡导的释奴理念不符。

三、教会压制身份存疑者的原因

将释奴视为虔诚善行的教会为何要压制渴望自由的人?回答这一问题,需着眼于教会的经济利益。对奴隶主来说,奴隶制往往是一个经济问题,“虽然我们总认为宗教团体关注的是‘更高层次的东西,但无论是宗教机构还是宗教团体中的个人,都无法摆脱生活中的经济现实”。

有两种涉及教会利益的情况:一是身份存疑者确实为教会奴隶,神职人员有义务夺回被归类于教会财产的奴隶。赋予教会奴隶自由等同于让渡教产,触犯了“教产不可转让原则”,即在非特殊且紧迫的情况下,神职人员不得转让教产。法兰克教会对此严加限制,制定了诸多教规。这些教规赋予都主教和主教管理教产的职责,他们只有在必要的情况下才能转让教产。必要情况是“修缮教堂,维持主教和穷人的生活,以及赎回被掳的人”。在非必要情况下挪用教产则被称为“杀害穷人的凶手”(necator pauperum),如此而为之即为犯罪。显然,赋予教会奴隶自由不在这些必要条件中。因此,若教会奴隶拒绝服役、争取自由,神职人员理应维护教会利益。另一种情况是教会想要获得更多的土地、劳动力和劳役。即教会想要将完全自由的非依附者置于自己的控制之下,从而获得他们的土地和劳役;或是教会想要增加其依附者的劳动量、地租和封建税费。在劳役问题上未能与领主达成共识而发生纠纷时,底层劳动者往往采取其他抵抗形式,如消极怠工,而不是诉诸法律,因为身份存疑者在法庭中处于劣势。在这种情况下,纠纷双方一般采取私下调解的形式,寻求非官方仲裁者来解决争端。相对而言,领主在此过程中拥有较大的谈判优势。但教会选择诉诸法庭,极可能是因为它在私下调解时处于不利地位,方才诉诸能让对手处于弱势的法庭,甚至是向国王申诉。

《米尔巴克范本文书集》(Formulae Morbacenses, No. 5)(案例6)中收录了一封米尔巴克修道院长写给查理曼的信,前者向查理曼控诉其辖区内的一些居民趁此前阿拉曼人和阿尔萨斯人之间的战乱,逃脱了奴役。这些居民称自己是自由人,耕种的土地是查理曼赋予的恩地(beneficium),而不是教会土地。在信中,院长请求查理曼给予修道院公正的审判。由此可见,教会方面认为自己失去了对相关土地及土地上劳动者的控制,且它在与这些劳动者交涉过程中处于劣势,因此不得不绕过伯爵向查理曼求助。相似的案例是上述845年的维罗纳(Verona)案(案例18)和872年的特里塔山谷案(案例22)。

845年,特伦托法庭听取了维罗纳的圣玛丽亚修道院(monastery of Santa Maria)院长奥迪伯特(Audibert)依次对8名男子提起的诉讼,他称这些人因奴隶身份而必须为修道院提供劳役。被告承认自己需向修道院提供某些服务,原因是他们的祖辈与修道院签订了使用土地的协议,而不是因为他们委身为奴。据此,审判员赋予了被告寻找证人的机会,但没有规定证人数量。在下一次开庭的时候,第一位被告仅找来3名证人便得到了有利于他的判决。据判决书记载,在这场庭审召开前,奥迪伯特曾亲自去找路易二世申诉,请求后者派钦差到当地给予他公正的裁决,理由是他在此前的伯爵法庭中没能获得公正审判。然而,在钦差主持的这场庭审中,当第一名被告成功找来3名证人后,奥迪伯特的辩护人意识到可能无法在奴隶身份问题上胜诉,便立即更改申诉内容,要求被告提供更多劳役。最终,法庭判决里没有提及被告的身份问题,只确定了圣玛丽亚修道院拥有被告所使用土地的所有权。剩下的7名被告虽无法提供证人,但获得了与卢普斯一样的裁决。据此可以合理推测,修道院方在诉诸法庭前已与8名被告交涉,希望能从他们那获得更多的劳役和赋税,但未能达成协议。因此,修道院长才两次寻求法庭的帮助,试图将后者贬为奴隶。872年的特里塔山谷案,圣文森佐修道院长麦欧也以同样方式向路易二世请求帮助,看来他此前在与58名被告私下谈判的过程中不占上风。

无可否认,中古早期教会将释奴视作虔诚善行,但这并不意味着它与19世纪的教会一样力行反对奴隶制,积极鼓励释奴。在当时的历史背景下,教会自身就是一个大奴隶主,受益于时下的奴隶制。教会倡导释奴的前提是正在教会运行着的奴役系统不能遭到破坏。有时教会甚至会设法扩大自己在该系统内的权益,正如诸多诉讼案例揭示的那样。

结 语

鉴于传世文献中丰富的释奴倡导,以及受19世纪废奴主义观点影响,许多学者认为中古早期基督教会积极鼓励释奴。然而,他们忽视了具体的历史语境,将应然话语视为实然历史。当释奴不损害自身利益时,中古早期法兰克教会的确倡导俗人释奴。但当自身利益受到损害或渴望得到更多利益时,教会便一反积极呼吁释奴的态度。上述案例表明,在社会底层劳动者寻求或捍卫自由时,把释奴视为虔诚善行的教会非但没有给予支持,反而常在法庭上以压倒性优势将他们贬为奴隶。因此,教会并非释奴的积极倡导者,在一定情境下,它是释奴的阻碍者。无论教会何以如此而为之,即不管是因为身份存疑者属实为教会奴隶,还是因为教会想要拥有更多的土地和劳动力,这些诉讼案呈现出来的景象是,中古早期法兰克教会在倡导释奴的同时未能言行合一。它更像是奴隶制的拥护者,而非摧毁者。

本文作者李云飞,暨南大学文学院历史系教授;张嘉敏,暨南大学文学院历史系博士研究生。广州 510632

(责任编辑 任世江)

* 本文受国家社会科学基金重大项目“欧洲历史上的统一与分裂研究”(23&ZD322)的资助。

其主要体现在四方面:首先在经济方面,被称为“servus”(奴隶)的人经济独立性明显增强,受着封建剥削,本质上已属于封建社会的依附农民阶级;其次在法律方面,奴隶的人身安全、财产和婚姻家庭权益得到了习惯法认可;再次在宗教层面,奴隶被赋予教民资格,可作为平信徒接受洗礼、参加仪式,被视为上帝子民,甚至教友兄弟;最后从数量和来源上看,奴隶的社会占比大幅下降,且主要来源于自愿委身、刑役和家内生育而非战俘。因此,此时的奴隶制总体来说已经走向衰落,只是在部分地区或部分时段,可能有所反复。

相关的代表性论著如下:Churchill Babington, The Influence of Christianity in Promoting the Abolition of Slavery in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1846; Marc Bloch, Slavery and Serfdom in the Middle Ages, trans. by William R. Beer, Los Angeles: University of California Press, 1975, pp. 1-31; Pierre Bonnassie, From Slavery to Feudalism in South-Western Europe, trans. by Jean Birrell, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 1-59; 佩里·安德森:《从古代到封建主义的过渡》,郭方、刘健译,上海:上海人民出版社,2000年。

David Wyatt, Slaves and Warriors in Medieval Britain and Ireland, 800–1200, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, p. 10.

本文“释奴”一词有两层含义:一作动词,对应拉丁语词汇“manumittere”和英语词汇“manumit”,指将奴隶从奴役中解脱出来的动作;二作名词,对应拉丁语词汇“manumissio”和英语词汇 “manumission”,指将奴隶从奴役中解脱出来的行为。以往学者曾用“释奴”一词来指代获释奴。若在同一篇文章中,需要同时出现对释奴动作、释奴行为和获释奴的描写,“释奴”一词的使用易产生歧义。因此,本文采用“被释奴”一词来指代获释奴,其对应的拉丁语词汇为“libertus”(复数为“liberti”)或“libertinus”(复数为“libertini”),对应的英语词汇为“freedman”(复数为“freedmen”)。

Marc Bloch, Slavery and Serfdom in the Middle Ages, trans. by William R. Beer, pp. 1-31; Paul Vinogradoff, English Society in the Eleventh Century: Essays in English Mediaeval History, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, pp. 468-470; Henry Loyn, Anglo-Saxon England and the Norman Conquest, London: Routledge, 2014, p. 363.

刘虹男、陈文海:《法兰克教务会议与中古早期高卢奴隶制的式微》,《古代文明》2020年第3期,第51—62页。

相关内容的英文译文与拉丁原文,详见Roland Black, “Royal Advice and Religious Authority in Smaragdus of St. Mihiels Via Regia: An Analysis and Critical Edition”, Masters Theses, Western Michigan University, 2016, pp. 18, 92-93.

范本文书是一种类似于中国古代书仪或程式的文件,在6世纪后期至10世纪的法兰克王国得到广泛使用。

Karl Zeumer, ed., Formulae Merowingici et Karolini Aevi, Momumenta Germaniae Historica, Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1886, pp. 11-12, 172.

阿方斯·多普施:《欧洲文明的经济与社会基础》,肖超译,郑州:大象出版社,2014年,第403页;Mary E. Sommar, The Slaves of the Churches: A History, New York: Oxford University Press, 2020, p. 153. (注:此为电子书页码,与印刷版本页码不同。详见http://library.lol/main/8BC2482E9755CC53BCC6A77638FA3A50,2021年5月14日)。

Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study, Cambridge: Harvard University Press, 1982, p. 275.

详见王伟臣:《从规则到过程:法律人类学纠纷研究的理论进路与现实启示》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第118—125页。

Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Janet L. Nelson, “Dispute Settlement in Carolingian West Francia”, in Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, pp. 45-64.

Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800, Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 570-588.

Giuseppe Albertoni, “Law and the Peasant: Rural Society and Justice in Carolingian Italy”, Early Medieval Europe, Vol. 18, No. 4 (2010), pp. 417-445.

Josiane Barbier, “‘The Praetor Does Concern Himself with Trifles: Hincmar, the Polyptych of St-Remi and the Slaves of Courtisols”, in Rachel Stone and Charles West, eds., Hincmar of Rheims: Life and Work, Manchester: Manchester University Press, 2015, pp. 211-227.

Alice Rio, Slavery After Rome, 500-1100, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 186-199.

李云飞:《自愿委身与十一世纪法国底层社会的依附关系》,《中国社会科学》2012年第10期,第159—185页。

本文将法兰克王国作为研究地域是基于如下考虑:首先,在中古早期诸蛮族王国中,法兰克王国存在时间最长、力量最强,是西欧政治实体的代表;其次,在中古早期西欧基督教研究方面,以正统自居的法兰克教会是颇具代表性的研究对象。

地产调查清册是一种教会地产调查文件,它不仅记录土地结构和组织,还记录土地耕种者的名字,有时也会记录他们妻儿的名字,并说明他们的地位。

契据登记簿是一种收录特许状或产权契约的簿子,修道院中的契据登记簿包含许多有关土地所有权的信息,类似于地产调查清册。

Rudolf Hübner, ed., Gerichtsurkunden der Fr?nkischen Zeit, Vol. 1, Weimar: Hermann B?hlau, 1891.

④ 案例1—6、10、12、13、15—17均出自范本文书,分别收录在Karl Zeumer, Formulae Merowingici et Karolini Aevi, MGH, pp. 8, 357, 282, 252, 230, 331, 211, 463. 324, 293, 321, 291. 案例7、14、18、20、22的文本分别收录在Cesare Manaresi, ed., I placiti del “Regnum Italiae”, Vol. 1, Rome: Tip. del Senato, 1955, pp. 24-28, 106-108, 160-166, 261-265. 案例8、9 的文本分别收录在Academia Scientiarum Boica, ed., Monumenta Boica, Vol. 28, Munchii: Sumptibus Academicis, 1829, pp. 9, 66. 案例11的文本收录在P. de Monsabert, ed., Chartes de l'abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, No. 10, Poitiers: Socie?te? des Archives Historiques du Poitou, 1936, pp. 11-18. 案例19的文本收录在M. B. Guérard, ed., Polyptyque de L'Abbaye de Saint-Remi de Reims, No. 127, Paris: L'Imprimerie Impériale, 1853, pp. 57-58. 案例21的文本收录在“法国留存的1121年前的原始文书”(Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France)数据库中,文档编号为3012,数据库网址:http://telma.irht.cnrs.fr/outils/originaux/charte3012/,2022年4月7日。案例23的文本收录在Marcel Thévenin, ed., Textes Relatifs aux Institutions Privées et Publiques aux épo ques Mérovingienne et Carolingienne, Paris: Alphonse Picard, 1887, pp. 153-155. 案例24—26的文本收录在A. Salmon and M. Ch. L. Grandmaison, eds., Le Livre des Serfs de Marmoutier, Tours: Imprimerie Ladevèze, 1864, pp. 94, 12, 101-102, 117-118.

⑤ Alice Rio, The Formularies of Angers and Marculf: Two Merovingian Legal Handbooks, Liverpool: Liverpool University Press, 2008.

⑥ Giuseppe Albertoni, “Law and the Peasant: Rural Society and Justice in Carolingian Italy”, Early Medieval Europe, Vol. 18, No. 4 (2010), pp. 417-445.

① Alice Rio, Slavery After Rome, 500-1100.

② Josiane Barbier, “‘The Praetor Does Concern Himself with Trifles: Hincmar, the Polyptych of St-Remi and the Slaves of Courtisols”, in Rachel Stone and Charles West, eds., Hincmar of Rheims: Life and Work, pp. 211-221.

③ Janet L. Nelson, “Dispute Settlement in Carolingian West Francia”, in Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, p. 51.

④ Marcel Thévenin, Textes Relatifs aux Institutions Privées et Publiques aux épo ques Mérovingienne et Carolingienne.

⑤ 李云飞:《法兰克王国范本文书中奴隶、农奴解读》,《经济社会史评论》2016年第4期,第56—78页。

⑥ 这两份文本记载的实则是修道院与同一批身份存疑者的纠纷,但两份文本记载的时间不同,内容也不同。仅凭有限的记载,无法判断哪一文本所反映的情况是真实的。

马克·布洛赫:《封建社会》下卷,张绪山译,北京:商务印书馆,2019年,第592页。

Capitulary No. 64, c. 3, in Alfred Boretius, ed., Capitularia Regum Francorum, MGH, Vol. 1, Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883, p. 153.

本文采用了李云飞对该法庭名称的译法。参见李云飞:《钦差巡察与查理曼的帝国治理》,《中国社会科学》2017年第8期,第181页。

本文采用了张绪山对该法庭名称的译法。参见马克·布洛赫:《封建社会》上卷,张绪山译,北京:商务印书馆,2019年,第423、436页。值得注意的是,“placitum”一词在古典拉丁语中指令人高兴的事或者协议、决定,到了墨洛温王朝后期,该词的含义逐渐专门化,指记录法律诉讼案件的一类文件。到了8世纪,在法国和意大利,该词内涵已经扩展到可以指代法庭的开庭、法庭本身、法庭的判决以及对判决的请求。参见Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, p. 273; F. A. C. Mantello and A. G. Rigg, eds., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1999, p. 200.

长期以来,学界在界定二者的问题上争论不断,相关的争论可参见Francis N. Estey, “The Meaning of Placitum and Mallum in the Capitularies”, Speculum, Vol. 22, No. 3 (1947), pp. 435-439.

Capitulary No. 64, c. 3, in Alfred Boretius, ed., Capitularia Regum Francorum, MGH, Vol. 1, p. 153.

Fran?ois L. Ganshof, “The Impact of Charlemagne on the Institutions of the Frankish Realm”, Speculum, Vol. 40, No. 1 (1965), pp. 51, 55-57; Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, p. 274.

温雅婷:《查理曼时期教会庇护权研究》,硕士学位论文,东北师范大学历史学系,2019年,第31页。有关神职人员与辩护人之间的关系,详见Charles West, “The Significance of the Carolingian Advocate”, Early Medieval Europe, Vol. 17, No. 2 (2009), pp. 186–206.

现归属法国东比利牛斯省。

Janet L. Nelson, “Dispute Settlement in Carolingian West Francia”, in Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, p. 60.

《萨利克林登布鲁赫范本文书集》约编成于8世纪末的圣阿芒修道院(Saint-Amand Abbey)。16—17世纪,学者林登布鲁赫(Erpold Lindenbruch, 1540-1616)在一份9世纪的手稿(Munich lat. 4650)中发现了它,并将它与手稿中的其他范本文书区分开。卡尔·泽默(Karl Zeumer)在为《德意志历史文献集成》汇编范本文书时,将相关的文书集冠以林登布鲁赫的名字。

Patrick J. Geary, Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World, Oxford: Oxford University Press, 1988, p. 78; 马克·布洛赫:《封建社会》上卷,张绪山译,第406页。

Karl Zeumer, Formulae Merowingici et Karolini Aevi, MGH, p. 282.

《萨利克默克尔范本文书集》以其19世纪的编者约翰内斯·默克尔(Johannes Merkel)的名字命名,里面收录的66种文书约于8世纪末9世纪初在不同地点汇编而成。

《昂热范本文书集》约于6世纪后期写成,可能主要用于昂热地区,且侧重于地方社会、底层社会的事件。

① 被告答应给原告一块土地及土地上的建筑,原告撤回对被告身份的控诉。

帕绍的拉丁语名称为Batavi, 739年卜尼法斯(Boniface)在此建立了教区,现今为德国巴伐利亚州东部的一座城市。

特里塔山谷位于现今意大利中部的阿布鲁佐大区(Abruzzo),它以其居民与中古早期圣文森佐修道院之间长达百余年的争端而闻名。

《萨利克比尼昂范本文书集》以其17世纪的首位编者、杰罗姆·比尼昂(Jér?me Bignon)的名字命名,里面收录了8世纪不同时期的27种文书,编撰地点尚存争议。

与其他案件不同的是,这场公共法庭是在兰斯大主教辛克马(Hincmar, 806-882)的命令下,由其两位特使(missi)主持召开的,没有伯爵参与,因此它更像一个教会法庭。

Karl Zeumer, Formulae Merowingici et Karolini Aevi, MGH, p. 282.

图尔的圣马丁修道院留下了大量10—11世纪的文书,学者们从中辑录出193份涉及奴仆的文书。17世纪有学者在这些文书的羊皮纸低端附上“有关母院之奴仆”这样的字眼,因此,1864年戈亨梅森(Grandmaison)在编辑这些文书时将其称为《奴仆之书》。参见李云飞:《自愿委身与十一世纪法国底层社会的依附关系》,《中国社会科学》2012年第10期,第162页。

Capit. I, No. 33, c. 36, in Alfred Boretius, ed., Capitularia Regum Francorum, MGH, Vol. 1, p. 98.

当时的米特里庄园位于巴黎东北部,即现今法国塞纳—马恩省(Seine-et-Marne)境内。

“Boni homines”意思是“可敬的人”,指代那些较为了解当地事务、具有法律价值的男性。他们既可以作为法官或与法官坐在一起审理案件,也可以作为证人提供证据,抑或作为官方调解人干预案件。在中古早期西欧不同地区,其社会地位不尽相同,下至农民,上至贵族。参见Wendy Davis and Paul Fouracre, eds., The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, pp. 269-270.

本文对该词汇的翻译采用了张绪山的译法,参见:马克·布洛赫:《封建社会》上卷,张绪山译,第449页。

P. de Monsabert, Chartes de l'abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, p. 18.

Capit. I, No. 104, c. 7, in Alfred Boretius, ed., Capitularia Regum Francorum, MGH, Vol. 1, p. 215.

即原告和审判员均为教会神职人员,无第三方参与审判,缺乏诉讼的必要流程。

仅由被指控的一方接受神判。

Mary E. Sommar, The Slaves of the Churches: A History, p. 12.

相关教规详见Conc. Aurel. I. c. 15, Conc. Epaonense, cc. 12 and 17, Conc. Aurel. III. c. 13 (12), in Friedrich Maassen, Concilia aevi Merovingici, MGH, pp. 6, 22, 23, 77.

Conc. Aurel. I. c. 5, in Friedrich Maassen, Concilia aevi Merovingici, MGH, p. 4.

Conc. Aurel. V, c. 13, Conc. Arelatense V, c. 6 and Conc. Cabilonense, c. 6, in Friedrich Maassen, Concilia aevi Merovingici, MGH, pp. 104, 119, 209.

《米尔巴克范本文书集》于8世纪末9世纪初在阿尔萨斯的米尔巴克修道院(Murbach Abbey)写成,由27种信件模板组成。发信人绝大多数是修道院长,收信人各不相同。