“三全育人”视角下九年一贯制学校德育体系构建与探索

【摘要】近年来,江苏省无锡市积余实验学校积极探索了在“三全育人”视角下,九年一贯制学校构建德育体系的思路,并通过将德育目标具体化、德育内容层次化、德育途径多样化、德育评价一体化、德育力量多维化打造科学的德育体系。文章分析了江苏省无锡市积余实验学校构建德育体系的具体策略。

【关键词】九年一贯制学校;“三全育人”;德育体系构建

作者简介:练成(1984—),女,江苏省无锡市积余实验学校。

2017年2月,中共中央、国务院印发了《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(以下简称《意见》),提出了全员育人、全过程育人、全方位育人的育人要求,这三方面要求可以简称为“三全育人”。要实现全员育人,教师需要面向所有的学生开展育人工作;要实现全过程育人,教师需要确保育人工作贯穿学生的整个学习过程;要实现全方位育人,教师则需要不仅在德育课程、德育活动中开展育人工作,还在教授学科知识的同时培养学生的人格、思想、情感,推动学生全面发展。

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称《标准》)指出,道德与法治课程应“遵循育人规律和学生成长规律,强化课程一体化设计”“以社会发展和学生生活为基础”“坚持教师价值引导和学生主体建构相统一,建立校内与校外相结合的育人机制”“综合运用多种评价方式,促进知行合一”[1]。在开展义务教育阶段的德育时,教师应依据上述内容设计教学活动。

九年一贯制教育具有较强的连贯性、系统性、整体性,这使得九年一贯制学校可以关注学生长时间的发展,为学生的学习品质提升和个性化发展创造更加有利的条件[2]。

近年来,江苏省无锡市积余实验学校(以下简称“积余实验学校”)积极开展九年一贯制学校的德育体系构建实践,并逐步通过探索确定了“三全育人、四段融通、五位一体”的九年一贯制学校德育体系。积余实验学校将九个年级划分为四个级部,第一级部包括1~3年级(也称“起始学段”),第二级部包括4~5年级(也称“成长学段”),第三级部包括6~7年级(也称“衔接学段”),第四级部包括8~9年级(也称“毕业学段”)。除了划分级部,积余实验学校还根据不同级部学生的思维特点分解育人目标,形成系列化、具体化的德育目标,确定层次化的德育内容、多样化的德育途径、一体化的德育评价体系,并积极地联系学生家长和附近社区,构建了由学校、家庭、社区组成的协同育人机制,确保学生在从进校门到毕业的几年间可以受到良好的德育。

一、德育目标具体化

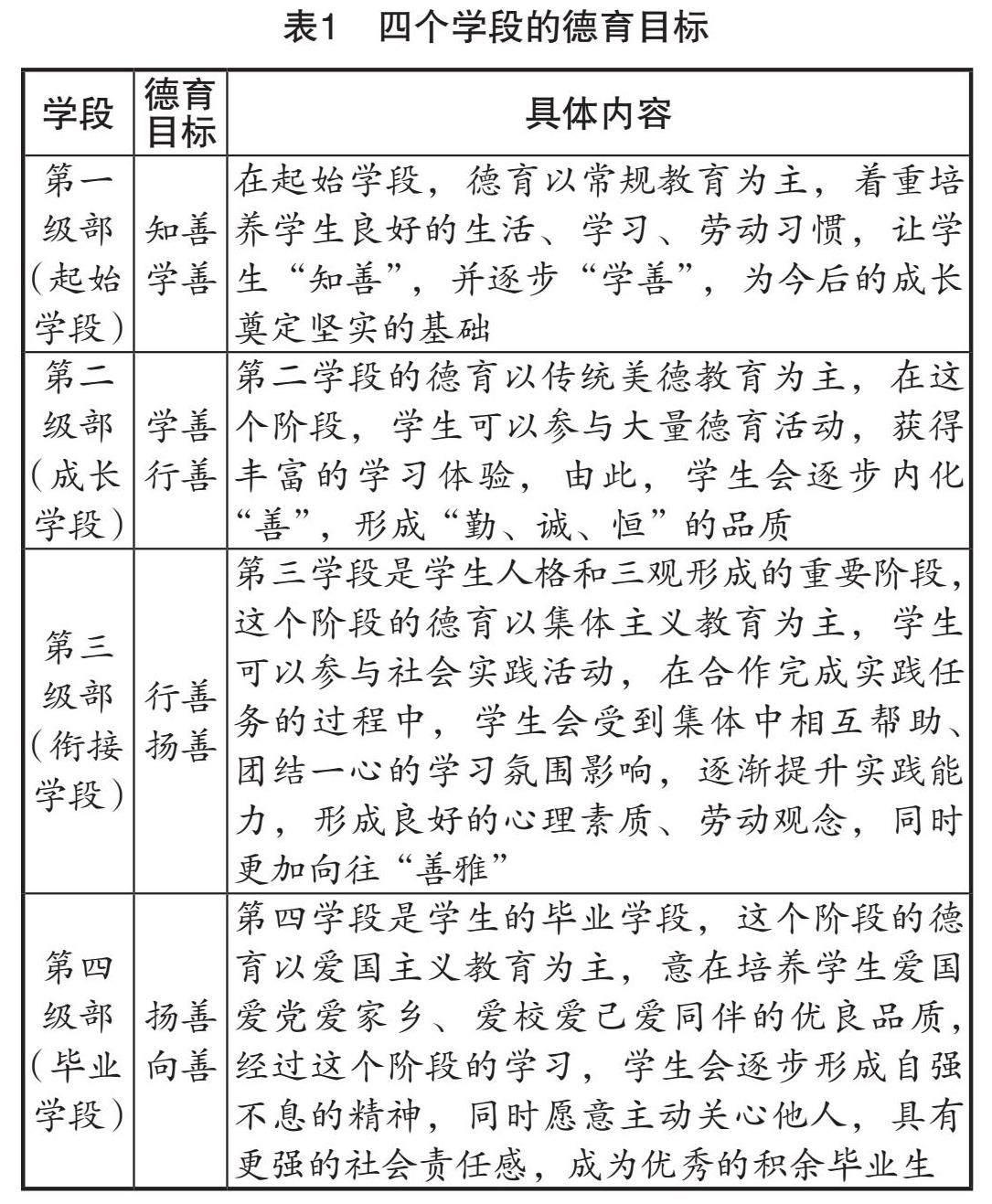

积余实验学校依据《意见》《标准》确定了德育的目标,并在此基础上进行了一系列抽样调查。在对学生的实际学情进行分析后,积余实验学校确定了四个学段的德育目标,分别可以概括为“知善学善”“学善行善”“行善扬善”“扬善向善”,具体内容见表1。

上述德育目标是对积余实验学校“构建善雅德育生态,守望生命诗意成长”德育总目标的合理分解,呈现出由培养学生外在行为到影响学生内在德行,由引导学生关注自我修养到引导学生关注对外影响的特点,符合各学段学生的心理特点和成长需求。

二、德育内容层次化

由于德育目标不同,各学段的德育内容也有所不同。但为了实现德育的连贯性,教师还需要保持德育内容有一定关联性[3]。积余实验学校的教师在设计德育课程和德育活动时,会根据不同级部学生的特点,围绕相同或者相似主题设计教学内容,以确保德育内容层次化。

在某次布置“五一”假期劳动实践作业时,各级部教师都设计了两类作业供学生选择,一类与校内生活有关,另一类关于家庭与社会生活。但是,由于不同学段的学生劳动能力不同,各级部教师设计的实践作业存在显著的难度差异。为了鼓励学生完成有关家庭与社会生活的劳动,第一级部的教师布置了“做力所能及的家务,比如饭后收拾碗筷、洗碗、擦桌子、扫地、拖地等,将劳动过程拍下来,配上简单的文字发至班级群中展示”的作业;第二级部的教师布置了“翻阅相关书籍,了解‘五一国际劳动节的由来,并收集你感兴趣的劳动模范的事迹,据此制作一份精美的劳动节主题的手抄报”的作业;第三级部的教师布置了“了解种植、养护植物的知识和技巧,利用废旧饮料瓶、水杯种植水培或土培植物,体验劳动的艰辛和收获的喜悦,并在‘五一假期后将自己种植的植物带来学校,装饰班级植物角”的作业;第四级部的教师布置了“回家后整理自己的床铺、房间,按照自己的个性布置自己的生活区域,用照片或视频的形式记录自己的劳动全过程,并上传至班级群中”的作业。

而在“且以诗意润童心”主题的“六一”系列活动中,第一级部的教师带领学生穿上汉服,拿上折扇,弹起古琴,让学生了解古代诗人的潇洒;第二级部的教师带领学生表演了课本剧,演绎了曹植写作《七步诗》、贾岛推敲诗句的过程;第三级部和第四级部的教师联合开展了诗歌朗诵比赛,在这个比赛中,学生不拘泥于形式,将经典诗文与音乐、武术、书法、情景剧结合,展现了精彩的演出。

三、德育途径多样化

积余实验学校的教师还专门打造了德育文化空间,优化了德育课程体系,丰富了德育活动形式,以提高德育质量。

(一)打造德育文化空间

近年来,积余实验学校以善为核心、以校园为基点、以“吴文化”为基础,打造了“米码头”“积余堂”“九思池”“春申亭”“善广场”“文化长廊”等区域。此外,积余实验学校的2号楼、3号楼挂上了以“多彩校园”为主题的书法作品,4号楼、7号楼、8号楼挂上了以“善雅文化”为主题的书法作品,9号楼挂上了以“行知致远”为主题的书法作品。这些建筑、装饰,使整个校园成为内涵丰富而且和谐融洽的德育文化空间。

(二)优化德育课程体系

积余实验学校将德育课程分为基础性德育课程、拓展性德育课程两种类型。其中,基础性德育课程是落实立德树人根本任务的重要阵地,教师需要在基础性德育课程中开展心理健康教育、法治观念教育、国家情怀教育、人生价值观教育,让学生形成正确的情感、态度、价值观。积余实验学校确定的拓展性德育课程则以社团为主要载体,包含传统文化教育课程、劳动教育课程、学科专题拓展课程、综合实践活动课程、志愿服务课程等多种类型的德育课程。

在德育课程中,积余实验学校的教师特别注重引导学生实践,以推动学生形成良好品格。

(三)丰富德育活动形式

积余实验学校还组织了“诗意养德”主题的系列实践活动,以培养学生的审美能力和创造力,使学生在活动中收获成长经验、获得前进动力。

根据儿童道德成长的特点,积余实验学校将德育活动分为四个层次,并确定了“诗意写生”“超凡立人”“锡城追光”等德育主题。在组织“诗意写生”主题的德育活动时,教师会利用诗教育学生,鼓励学生自行读诗、写诗,让学生在中华优秀传统文化的影响下逐渐形成良好的品质;在组织“超凡立人”主题的德育活动时,教师会鼓励学生进行劳动实践,让学生通过劳动形成良好的品质;在组织“锡城追光”主题的德育活动时,教师会充分挖掘地方资源,带领学生走出校园,欣赏身边的点滴美好,培养学生爱国爱党爱家乡的品质。

四、德育评价一体化

在将德育目标及德育内容细化后,积余实验学校的教师也细化了德育评价的标准和方法,确保评价内容符合学生的学习需求和学习特点。

例如,在学生上交“五一”假期劳动实践作业后,积余实验学校要求各年级教师选取3~5份优秀作品,然后写下评语交给学校德育处,学校德育处会给这些作品评奖并在学校微信公众号展示优秀作品。

除此之外,积余实验学校设计了“积分入队细则”“红领巾争章实施办法”“积分入团细则”等学生评优、评奖规则,这些评优、评奖规则体现了积余实验学校期望学生具备的核心品格“远志”“仁爱”“臻美”“明礼”。积余实验学校还会结合不同学段的德育目标评选学校的“艺术之星”“人文之星”“体育之星”“科技之星”“语言之星”等,以充分发挥德育评价的激励作用。

五、德育力量多维化

家庭教育和社会教育会对学校德育的效果产生重要影响。基于此,积余实验学校建立了多维度的德育管理体系[4]。

(一)级部化精细管理模式

积余实验学校把九个年级分成四个级部后,还打破九年一贯制学校中常见的中学部、小学部的界限,设置了一名德育副校长。这名德育副校长需要领导学校德育处,抓全校的德育工作。此外,积余实验学校将管理重心下移,设立了四名级部主任,级部主任需要分别负责各级部的日常管理工作。

(二)校家社多维德育网络

要让德育充分发挥作用,教师应该致力于让学校教育、社会教育、家庭教育形成教育合力[5]。

积余实验学校为了确保德育的效果,主动联系学生家长、附近社区,建立了以学校党政班子为核心的融合学校、家庭、社会力量的德育管理机构,构建了“涟漪型”家委会。这些管理机构会围绕共同的育人目标各尽其能、各负其责,确保学生健康、顺利成长。

结语

近年来,积余实验学校逐步形成了“中小一体、和谐协作”的学校管理文化,构建了科学、有效的“三全育人、四段融通、五位一体”德育体系。积余实验学校的实践经验表明,在九年一贯制学校中,教师应当重视不同年龄段学生的特点,设计系统而具体的阶段性德育目标、德育内容,由浅入深地组织系列德育活动;学校也应着力营造良好的校园文化,完善德育管理方法和评价体系,帮助教师顺利实施德育,助力学生健康成长。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]冯秀川.“四段一体 三全育人”九年一贯德育序列化实践[J].新校园,2021(3):8-11.

[3]王越飞.基于核心素养下的九年一贯制学校德育课程建设[J].中学课程辅导(教师通讯),2019(18):110.

[4]冯铁山.诗意德育:立德树人的民族化探索[N].光明日报,2015-10-20(15).

[5]陈洪,彭阳平,田光华.构建德育育人体系培育樱花“三好”少年[J].教育家,2021(15):52-53.