环境友好型政策演进中粮食生产效率及分异特征研究

穆月英 张精

摘 要:文章基于时变动态阈值面板随机前沿模型,对2002—2021年保护性耕作政策不同演进阶段的粮食生产技术效率进行估算,并将不同模型的估算结果进行比较分析,探究粮食生产技术效率水平的阶段性特征和时空分布格局。研究发现:基于时变阈值面板的随机前沿生产函数模型对生产效率的估计更准确;在多种投入要素中,土地和资本对粮食生产的贡献较大,但要素配置结构仍有优化空间;在政策的不同演进阶段,制度改革推动技术效率波动上升,资源禀赋差异是技术效率区域差异化的主要诱因。应不断完善环境友好型政策的引导与支持,健全地方自主实践机制;因地制宜推广环境类技术;持续深化农村土地制度改革,有效激发土地活力。

关键词:环境友好型政策;粮食生产效率;保护性耕作;时变阈值;阶段性;地域性

中图分类号:X322;F326.11;F323.3 文献标识码:A文章编号:1007-5097(2024)06-0001-11

Research on the Efficiency and Differentiation Characteristics of Grain Production

in the Evolution of Environmentally Friendly Policies:

Validation Based on Conservation Tillage Policy

MU Yueying,ZHANG Jing

(College of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China)

Abstract:The essay estimates the technical efficiency of grain production at different stages of the evolution of conservation tillage policies from 2002 to 2021,using a time-varying dynamic threshold panel stochastic frontier model. Then a comparative analysis of estimated findings from different models is conducted to investigate the stage-specific features and spatiotemporal distribution patterns of technical efficiency in grain production. Findings: The utilization of a stochastic frontier production function model,utilizing a time-varying threshold panel,yields more precise estimations of production efficiency. Among various inputs,land and capital notably play pivotal roles in enhancing grain production efficiency,yet there is still potential for further optimization in the allocation of factors. Throughout different phases of policy evolution,institutional reforms have been instrumental in influencing fluctuations in technical efficiency. Moreover,disparities in resource endowments emerge as the primary determinant of regional variations in technical efficiency. Continuous enhancements are necessary in guiding and supporting environmentally friendly policies,and refining the mechanism for local autonomous practice. It is imperative to promote environmental technologies tailored to specific local conditions and to further deepen rural land system reform in order to effectively enhance land productivity.

Key words:environmentally friendly policies;grain production efficiency;conservation tillage;time-varying threshold;stages;regional characteristics

一、引 言

农业高质量发展是乡村振兴战略的题中之义,同时也是建设农业强国的基本内涵,但在实践中,生产环境不断恶化成为制约其高质量发展的主要短板之一。我国现在是世界上最大的农药和化肥使用国(余威震等,2019)[1],面临着农业面源污染、土壤退化和水土流失等问题(郧文聚,2015)[2]。与此同时,耕地利用中耕作层遭受破坏、地力受损严重,限制了耕地粮食生产能力的稳步提升。在当前耕地保护和生态环境保护刚性约束下,实施环境友好型政策不仅能有效缓解耕地资源过度开发和生态环境恶化,还能促进农业可持续发展,确保粮食安全。

土地是粮食生产的自然基础,也是生态环境保护的着力点。耕地保护不仅包括数量层面的面积稳定,还包括如何提升耕地质量以保障粮食生产效率的提高,是我国高质量发展阶段实现粮食安全的重要议题。保护性耕作是实现地力提升的重要技术手段,通过防止水土流失、蓄水保墒和增加有机质含量等方式,显著改善土壤质量(郭芬等,2022)[3],稳定作物产量(张士秀等,2022)[4],对于我国保持粮食收成“连丰”具有重要意义。保护性耕作包括少耕、免耕播种、秸秆还田、深松和病虫害防治等多项技术(邓远远和朱俊峰,2023)[5],我国从20世纪60年代开始引进保护性耕作技术,截至2019年,我国保护性耕作面积超过733万公顷,占当年全国耕地总面积的5.73%,总体上仍处于发展阶段。随着各种保护性耕作政策技术推广力度的加强,我国保护性耕作应用面积有了长足增长,但与加拿大、美国、巴西等国相比要低40%~70%,采纳水平仍有较大提升空间(崔钊达和余志刚,2023)[6]。保护性耕作政策作为关系粮食生产根基的农业环境友好型政策,在实现农业生态与经济双赢的可持续发展道路上起着至关重要的作用,能够在确保粮食安全的同时,为建设农业强国营造更加安全、健康、绿色的农业环境。

生产效率往往是衡量产业是否进入高质量发展阶段的核心指标之一。党的二十大报告指出,要坚持以推动高质量发展为主题,着力提高全要素生产率。已有大量文献表明,农业政策的调整一定程度上导致农业生产效率的变动(吴海霞等,2022;高鸣和魏佳朔,2022;张亚洲等,2023;Guo等,2023)[7-10],投入相同规模和质量的生产要素可能会获得不同的粮食作物产出。学界关于粮食生产技术效率测算多以DEA模型(申淑虹等,2023;Afi和Parsons,2023)[11-12]和SFA模型为主(宦梅丽和侯云先,2021;王舒琪和马铃,2023;Olagunju等,2023;Cao等,2023)[13-16],但这两种模型在满足效率估计的一致性要求方面存在不足(Parmeter和Zelenyuk,2019)[17]。基于非参数法的DEA模型估计前沿面易受异常值影响,估计结果稳健性不佳;技术变革和社会经济发展可能对农业生产带来外生冲击,经济模型的参数常常是不稳定的,SFA模型假定个体在整个周期内使用相同的生产技术,并未考虑粮食生产技术在不同时空内的差异。为了弥补上述两种模型设定上的漏洞,有学者(杜文杰,2009)[18]采用时不变阈值面板随机前沿模型分析测算农业政策差异背景下的技术效率变化,但当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型并不能有效验证这种时变特征;若门槛模型按照传统的时不变参数假设进行估计,其结果可能有偏。除了模型设定上的欠缺外,多数研究聚焦主粮作物路径,对粮食生产的生产技术效率进行测算和分析(许佳彬和王洋,2021;张晖和张雨萌,2022;项升等,2023)[19-21],忽视了政策的阶段性特征以及粮食生产技术变化特征,仅有少数学者基于农业资源区划(乔丹和陆迁,2016)[22]进行效率特征的异质性分析。

因此,本文系统梳理我国保护性耕作政策演进的阶段性特征,基于希克斯技术中性假设,采用随机前沿法(SFA)和时变动态阈值面板模型对2002—2021年我国省域粮食生产技术效率进行系统测算,具体分析不同时期粮食生产效率的分异规律,揭示环境友好型政策与粮食安全的互动机理,为农业高质量发展提出对策建议。

二、研究方法与数据来源

环境友好型政策在可持续农业生产、生态系统服务、提高资源利用效率和适应气候变化等方面对粮食安全的保障具有重要作用。环境友好型政策鼓励和支持可持续的农业生产方式,减少了化石能源的过度使用(李芳等,2017)[23],有助于保护农田生态系统(余涛等,2016)[24],促使农田生态系统稳定,提供生态系统服务价值,不断增强粮食生产的韧性。同时,环境友好型政策中大量的规制手段推动了经营主体在作物种植过程中对水土资源的合理利用,节约了生产要素的投放,进一步实现了粮食生产的节本增效(周曙东和王颖,2023)[25]。环境友好型政策的实施,通过生态、经济双重路径减缓气候变化对粮食生产活动的影响,提高粮食生产的适应性能力,为维护粮食安全提供了内在支撑。

传统耕作翻耕土壤,破坏团聚体结构,造成土壤抗冲抗蚀能力下降(吴才武和夏建新,2015)[26]。与之相比,保护性耕作技术是一种以作物秸秆覆盖还田、免(少)耕播种为主要技术形式的现代耕作技术体系,能有效减少土壤侵蚀,增加土壤肥力和保墒抗旱能力。保护性耕作作为一项系统修复工程,在技术实施过程中需要化肥农药减量施用、高标准农田建设、农业机具研发投放等多种环境友好型技术的协同合作(孟凡杰等,2020)[27]。正因如此,在保护性耕作政策中集成配套了良种选择、中低产田改造、专用机具研制、科学施肥施药等农艺栽培技术。就技术覆盖面而言,保护性耕作政策是环境友好型政策在农业技术领域的集合;就政策稳定性而言,保护性耕作政策基于社会环境变化的长期制度演进和适时调整,对农业经营主体优化生产方式产生持续影响。鉴于保护性耕作技术的高度集成性和政策稳定性,考察保护性耕作政策在不同演进阶段对粮食生产可能产生的影响,对深入剖析我国环境友好型政策的变迁效应具有重要参考价值。

索洛增长模型和产业经济生产实践均表明,技术进步是经济增长的主要推动力量,是助推粮食生产能力提升的驱动力。判断粮食生产是否实现持续技术进步的基本条件,在于考察生产要素的配置结构是否合理,进而得出粮食生产技术效率是否产生变化的结论(翟雪玲和戴鹏,2021)[28]。测度粮食生产技术效率能够在既定技术条件下准确掌握粮食生产投入产出的有效程度,即各决策单元与生产前沿面之间的相对关系。技术效率的提升,意味着能够通过减少投入的形式实现产出增加,在要素配置上朝着节约稀缺要素和利用充裕要素的方向发展(Farrell,1957)[29],以尽可能缩小实际产出与最优产出之间的差距。就粮食生产而言,土地要素、劳动力要素和资本要素是粮食生产中最基础的生产要素投入,多数学者讨论技术条件变化下的要素投入产出,多采用构建生产函数模型进行分析。因此,本文沿用此技术路径开展粮食生产技术效率的测算,分析环境友好型政策演进过程中粮食生产技术效率的动态特征。

(一)保护性耕作政策的阶段划分

参考联合国粮农组织对中国保护性耕作政策的阶段划分(何进,2023)[30]和保护性耕作政策演进的相关研究(崔宁波等,2021)[31],本文将1960—2021年我国保护性耕作政策的演进历程划分为1960—2006年、2007—2014年、2015—2021年三个时间段。

1. 强制实施阶段(1960—2006年)

保护性耕作技术研究最早起源于美国,是为了应对“黑风暴”所带来的严重水土流失问题而发展的新型土壤耕作模式,随后推广到苏联、加拿大。我国在计划经济时代引入后,首先在部分省份的国营农场示范性试验推广。20世纪80年代开始,我国开始着手研究、应用和推广免耕技术,初步明确了不同地区应用保护性耕作技术的重点;2002年,我国启动了在中国北方8省份38个项目县的保护性耕作示范推广工程,并于2005年将保护性耕作技术纳入《产业结构调整指导目录》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中,将保护性耕作机械和技术开发作为农林业和机械领域的重点研发工程。这一时期,保护性耕作政策并未对发展目标和实施细则进行明确规定,强制性政策和指令式试验是技术应用研发和推广的主导模式,农业经营主体仅作为技术实施主体和政策执行人员,对政策制定的影响有限。

2. 规范发展阶段(2007—2014年)

随着农业机械化水平的不断提升(宋淑丽和王新利,2017)[32],保护性耕作技术与现代农业机械的结合成为这一时期重点发展内容。2007年,农业部《关于大力发展保护性耕作的意见》明确了保护性耕作推广工作的基本原则,确立了“力争在‘十一五期末,实施面积超过6 000万亩,达到北方适宜地区耕地面积的6%”的目标,实现“保护性耕作技术体系基本完善,机具质量基本满足生产要求,实施区域生态、经济和社会效益明显”的发展要求。2009年,农业部和国家发展改革委联合印发的《保护性耕作工程建设规划(2009—2015年)》,规定了东北平原垄作、东北西部风沙干旱、西北黄土高原、西北绿洲农业、华北长城沿线、黄淮海两茬平作等六个保护性耕作类型区在规划期间内的建设规模、目标和主要技术形式,明确了农机农艺协作推进的思想和一系列保障措施。从2010年开始,在农业部《关于加强农机农艺融合 加快推进薄弱环节机械化发展的意见》的指导下,保护性耕作机械的国家标准、技术规范、行业标准陆续出台,初步形成了农机农艺相互配套的技术体系。机械化的快速发展使得新型农业经营主体成为应用保护性耕作技术的主要群体,虽然强制性的政策特征在这一阶段仍然占据重要地位,但清晰的技术执行标准和发展规划较好地满足了经营主体对新技术新机械的创新需求,一系列政策和规划密集出台为保护性耕作技术推广指明了具体方向。这一时期,保护性耕作推广的政策变迁同时响应了外部环境变动和内部实施主体的双重需求,以制度化形式规范全国范围内的技术推广模式、要点和进度,并初步显现诱致性变迁的政策特征。

3. 诱致推动阶段(2015—2021年)

我国保护性耕作政策迈上规范化、系统化台阶后,政策制定进入了诱致推动阶段,激发各级主体的参与意愿成为这一时期重点。就实施手段而言,补贴成为激励农业经营主体和农户参与保护性耕作的重要方式。虽然各项政策仍聚焦保护性耕作技术应用的重点区域和推进速度,但不再具体化各年度详细执行内容、指定各地区技术模式,鼓励地方政府根据经济条件和资源禀赋自主开展保护性耕作技术的试验示范工作。2015年,农业部、国家发展改革委、科技部等六部门联合印发的《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》将东北区、黄淮海区和长江中下游区规划为保护性耕作应用的优先发展区域,但未制定具体技术实施细节。随后,在国务院印发的《全国国土规划(2016—2030年)》和《全国农业现代化规划(2016—2020年)》中,“保护性耕作”仅作为耕地资源保护和财政支农政策中的执行内容被提及一次。与之相比,2020年,农业农村部和财政部联合印发的《东北黑土地保护性耕作行动计划(2020—2025年)》,除明确保护性耕作实施面积和重点推广技术类型外,允许各地区结合自然条件和经营规模确定主推技术,同时强调地方自行细化分解目标任务,落实主体责任。陕西、甘肃、宁夏、山西、湖北、湖南等多个粮食主产区省份均印发了本省保护性耕作建设方案,以陕西省为例,方案中采用“核心工程区—推广工程区”的建设模式和“政府引导、市场运作”的推进策略,依托高校和农机推广部门,为保护性耕作工程建设和普及应用提供指导,建设布局则由市县一级自行开展。在这一时期,围绕已经形成的顶层制度框架,保护性耕作政策的制定工作逐步让渡地方政府。在技术实施规范和农艺措施发展相对成熟的前提下,政策内容更趋向激发农业经营主体对保护性耕作技术、设备的需求,推动经营主体、政府、科研机构和机械制造商在保护性耕作技术的应用方面进行广泛合作,实现多方参与。

(二)数据处理与模型设计

首先,对反映保护性耕作政策的三个不同阶段各地区农业技术水平差异的阈值进行估计,基于估算的阈值估计时变动态阈值面板随机前沿模型的具体参数;其次,分别依托动态阈值面板随机前沿模型和动态面板随机前沿模型估计出的三个阶段的粮食生产技术效率,探究不同模型假设情境下的效率测算结果是否存在差别;最后,比较阈值模型和非阈值模型估计的粮食生产技术效率在保护性耕作政策演进不同阶段的时空分布差异。

为避免各地区在政策实施的不同阶段由于粮食生产技术水平的差异可能导致的内生性偏差问题,本文采用Kremer(2013)[33]提出的动态阈值面板模型,测算各地区粮食生产技术阈值;考虑粮食生产中前一期生产对本期生产会产生一定的动态影响,选用粮食总产值的滞后项作为解释变量,以反映变量之间的动态滞后关系,构建如下模型:

[yit=ui+δyi,t?1+β'1xit×Iqit≤γ+β'2xit×Iqit>γ+vit] (1)

其中:[yit]为当期粮食总产值的自然对数;[yi,t?1]为粮食总产值滞后项的自然对数;δ为y的滞后项的系数值;[xit]表示各投入要素的对数向量;[I·]为特征函数,[β'1]和[β'2]分别对应不同的技术特征[Γ1]和[Γ2]的参数向量;[qit]为阈值变量,通过单位耕地面积资本投入量衡量各省份粮食生产技术水平差异;[γ]表示待估计阈值,如果[qit≤γ],则表示个体[i]在时间[t]采用技术[Γ1],否则采用技术[Γ2];[vit]为残差项;[ui]表示个体固定效应。

模型中的滞后项存在固有的内生性问题,常用的一阶差分法在去掉固定效应后,会导致变换后的个体残差存在序列相关而得不到一致估计,损害数据结构和信息内容,同时会放大数据的随机波动特征。在借鉴Arellano和Bover(1995)[34]做法的基础上,使用前向正交离差变化消除式(1)中的固定效应,去除残差项序列之间的相关性,得到式(2)。

[y? it]= [δyi,t?1+β1'x?it×Iqit≤γ+β2'x?it×Iqit>γ+] [v?it]

[y?it=T?tT?t+1yit? 1T?tyi,t?1+…+yi,ty?i,t?1=T?tT?t+1yi,t?1? 1T?tyi,t+…+yi,T?1x?it=T?tT?t+1xi,t? 1T?txi,t+1+…+xi,Tv?it=T?tT?t+1vi,t? 1T?tvi,t+1+…+vi,t] (2)

在前向正交离差对数据进行预处理和转换之后,使用混合最小二乘法(POLS)拟合出无偏估计量[y?i,t?1],再将其代入式(2)。为了更好估计待估参数γ,将式(2)简化为式(3)。

[y?=ψf?(γ)+e?] (3)

基于给定的初始值,假设已知阈值[γ],运用混合最小二乘法估计式(3),并采用式(4)和式(5)分别估计斜率系数的估计量[φ(γ)]和残差平方和[S(γ)]。

[φ(γ)=f?(γ)×y?f?(γ)×f'(γ)] (4)

[S(γ) = [y??f?(γ)×φ(γ)][y??f?(γ)×φ(γ)]] (5)

阈值[γ]是未知数,通过最小二乘法拟合出残差平方和最小值的估计值,具体如式(6)所示。

[γ=argγ minS(γ)] (6)

其中:[argγ ]为自变量;当残差平方和[S(γ)]取最小值时,[γ]取变量[γ]的值。

在剔除阈值变量[qit]中的重复值后,根据阈值变量[qit]将总样本划分为子样本集,作为待估计阈值模型的可行集;随后将其中每个值代入式(6),得到阈值估计值[γ]。参考曹博和王玉芳(2019)[35]以及Yélou等(2007)[36]的做法,构建粮食生产技术效率测算模型,具体如式(7)所示。

[lnYit=] [[β1lnKit+β2lnAit+β3lnLit+β4lnKit2+]

[β5lnAit2+β6lnLit2+β7lnKitlnAit+β8lnKitlnLit+β9lnAitlnLit]×Iqit≤γ+[β1ln Kit+β2ln Ait+β3ln Lit+β4(ln Kit)2+β5(ln Ait)2+β6(ln Lit)2+β7ln Kitln Ait+β8ln Kitln Lit+β9ln Aitln Lit]×I(qit>γ)+βo+vit?uit] (7)

其中:[Y]为粮食生产产值,使用粮食生产总产值表示;K为粮食生产投入的资本要素,由于统计数据中无化肥、机械和农药投入等粮食生产直接费用的相应指标,直接使用投放量单位的测算方法不符合数据量纲化原则,已有学者衡量资本存量主要采用农业固定资本形成额总额(Akkemik和G?ksal,2012)[37]、农业固定资本净额(苏治和徐淑丹,2015)[38],因此,参照曹博和王玉芳(2019)[35]关于农业技术效率的研究中选用的指标,仅采用使用农户的农村固定资产投资完成额衡量资本要素;[A]为粮食生产投入的劳动要素,用乡村第一产业就业人数表示;[L]为粮食生产的土地要素,采用耕地面积衡量;[I·]为指示函数,当满足括号中的条件时,[I]取值为1,否则取值为0;括号中[γ]为上述测算出的阈值估计值;[vit]为残差项,服从均值为0、方差为[σ2v]的正态分布;[uit]表示粮食生产技术无效率项,并服从非负截尾独立同分布的正态分布。其中,粮食生产技术无效率项[uit]服从效率损失函数[Uit],损失函数的具体表达形式如式(8)所示。

[Uit=δ0+δ1DAit+δ2WSAit+δ3GDPPCit] (8)

其中:[DAit](农作物受灾面积)、[WSAit](农田水土流失面积)和[GDPPCit](人均GDP)表示影响个体[i]的生产技术效率的自然灾害因素和社会因素;[δ0]表示常数项;[δ1]、[δ2]、[δ3]分别表示待估计参数。[Uit]值越大,表明生产技术效率损失越多,反之则损失越少。

联立式(7)和式(8),并使用极大似然法(MLE)估计联立后模型的参数。基于Battese和Coelli(1995)[39]的技术效率估计方法,生产单位[i]在第[t]年的生产技术效率表达式如式(9)所示。当效率损失项[u>0],生产技术效率介于0~1,生产单元处于技术非效率状态。

[TEit=E(Yit∣uit,Xit)E(Yit∣uit=0,Xit)] (9)

在上述关系式的基础上,使用Frontier 4.1软件进行估算,得出模型参数值和不同保护性耕作政策阶段的粮食生产技术效率。

需要指出的是,本文在阈值模型或非阈值模型中任意一个实证假设优先符合实际生产效率水平方面,不去做出事先假定。因此,在参数估计及效率评估时,将分别对阈值模型和非阈值模型进行独立计算,并将参数估计结果和效率评估结果进行对比分析。

(三)数据来源

本文基于2002—2021年28个省份的年度数据,测算不同保护性耕作政策时期的粮食生产技术效率,其中,重庆、上海、西藏三地在2002—2021年间的数据因存在连续缺失的情况而被剔除。选用指标数据中,粮食产值、耕地面积、农田水土流失面积和农作物受灾面积等数据从《中国农村统计年鉴》中获取;从《中国投资领域统计年鉴》《中国固定资产投资统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》分别获取农户农业固定资产投资额、乡村第一产业从业人员;人均GDP数据来自《中国统计年鉴》;基于耕地面积和农业固定资产投资额,确定单位耕地面积的资本投入量(杜文杰,2009)[18],即阈值变量[qi]。

其中,乡村第一产业从业人员的缺失值采用线性插值法补齐,粮食总产值基于2001年农业生产资料价格指数进行平减,农户农业固定资产投资额、人均GDP基于2001年固定资产投资指数和2001年GDP平减指数进行平减,相应的指标描述性统计情况见表1所列。

三、保护性耕作政策实施下的粮食生产效率实证分析

(一)技术水平大幅提升,地区间高低技术分异显著

保护性耕作政策演进三个阶段的阈值估计值仅有2002—2006年、2007—2014年两个阶段显著通过了wald检验,说明在“强制实施”和“规范发展”阶段中各地区粮食生产技术存在明显的异质性(见表2所列),而“诱致推动”阶段各地区之间的粮食生产技术差异不明显;“强制实施”和“规范发展”阶段的阈值估计值分别为828.80和686.17,说明这两个阶段各地区粮食生产技术水平有了质的变化。在此期间,政策规范引导与农业经营主体生产需求相互匹配,新型农业经营主体规模扩大,单位耕地面积的资本投入量显著下降,资本要素价格水平逐渐趋于稳定。也正是这一时期,机械化免耕面积从11 401 khm?跃升至14 636.72 khm?,机械化秸秆还田面积实现了从21 826.10 khm?到54 331.76 khm?的变化,机械化深松面积从8 670 khm?快速增加至10 849.19 khm?,粮食生产技术水平有了显著提升。

(二)土地、资本产出贡献较大,要素配置结构仍有优化空间

考虑保护性耕作政策的强制实施阶段和规范发展阶段存在粮食生产技术水平上的差异,因此按照保护性耕作政策演进的“强制实施”“规范发展”“诱致推动”三个阶段估计在阈值模型和非阈值模型状态下面板随机前沿模型的参数(见表3、表4所列)。非阈值模型估计结果表明,政策实施和保护性耕作技术的推广,使土地质量成为粮食产出水平变化的关键要素。而从阈值模型的估计结果来看,在“强制实施”阶段,土地要素和劳动力要素的边际产出均大于0,同时,两个要素之间存在明显的替代关系,这种替代关系一直持续到“诱致推动”阶段,表明在提高要素利用水平方面仍有较大的优化空间;在“规范发展”阶段,高、低技术水平地区的资本边际产出水平呈现显著差异,随着资本要素价格下降和资本投入水平提高,土地要素的产出贡献水平得到持续增强;在“诱致推动”阶段,随着土地质量的改善、经营规模的持续提高,土地要素和资本要素转变为互补关系,要素利用水平得到明显提升。

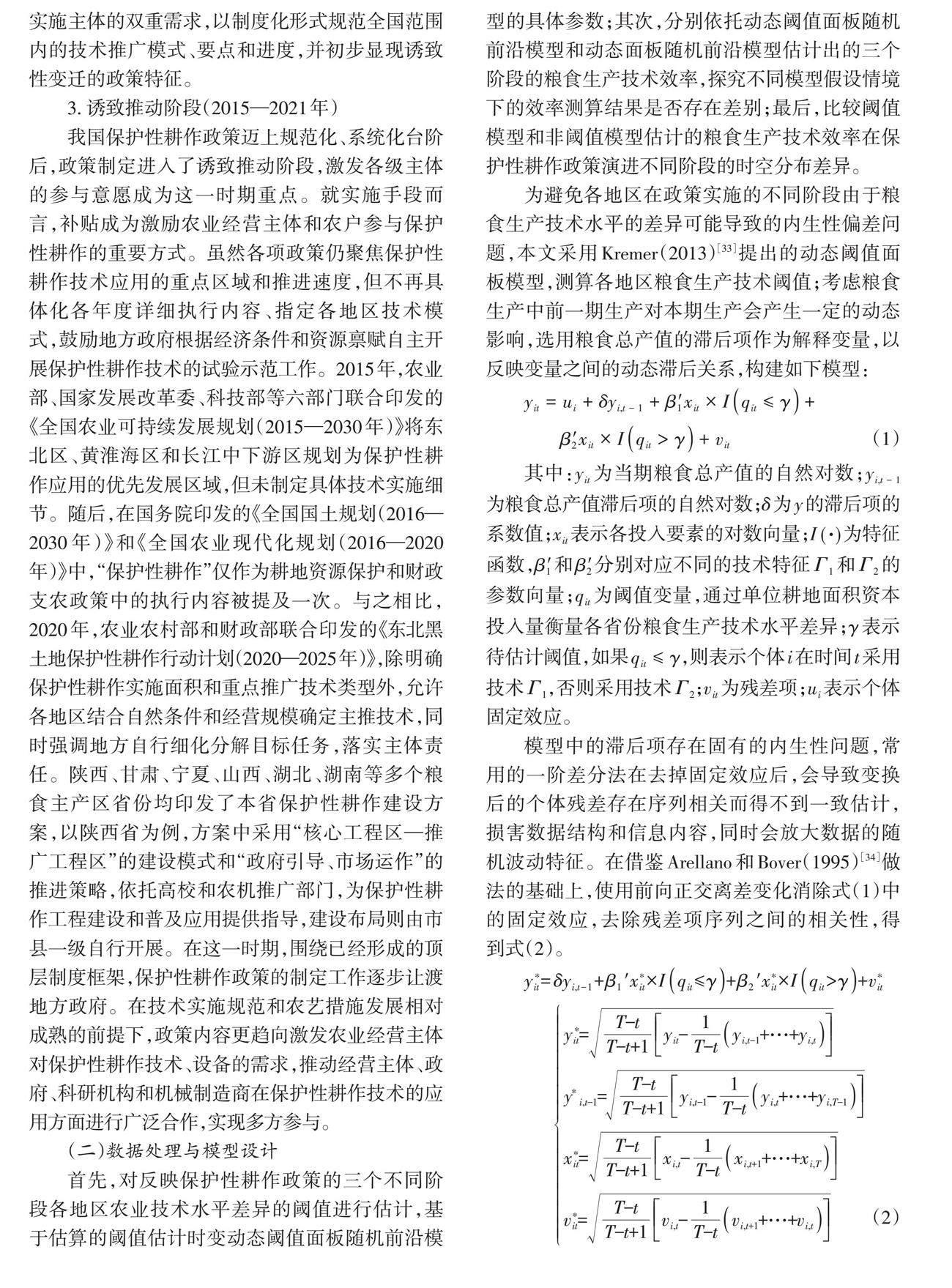

在参数估计的基础上,进一步估计各投入产出要素的平均产出弹性(见表5、表6所列)。若资本、劳动和土地的产出弹性之和大于1,则表示粮食产出处于规模报酬递增阶段。从阈值模型的产出弹性估计结果可知,分阶段估计中,高阈值区域的粮食生产一直呈现规模报酬递增;低阈值区域在“强制实施”阶段处于规模报酬递增,而在“规范发展”阶段转变为规模报酬递减。

平均产出弹性上,各投入要素之间具有一定差异。由估计结果可知,无论是从阈值模型还是非阈值模型上看,土地平均产出弹性都随着时间推移而持续提升。在非阈值模型的计算中,资本产出弹性呈现先升后降的波动;而在阈值状态下,低阈值区域的资本产出弹性呈现下降趋势,存在因粗放经营而导致的过度投资问题;高阈值区域的产出弹性在经过政策规范引导后,有效提升了资本要素对粮食生产的贡献水平。在“强制实施”和“规范发展”阶段中,土地和资本的边际产出波动性较强,这可能与早期比较普遍的农地粗放经营有关,但这种情况随着土地制度改革和机械化水平提升得到有效改善。劳动力要素在两个模型中都表现出正的边际贡献,但伴随着社会化服务的介入和劳动力在农业部门和非农部门之间的灵活流动,劳动力要素价格不断提高间接导致了劳动力投入对各阶段的增产作用明显下降。在单位耕地面积的资本投入(即阈值变量)降低的情况下,资本要素和土地要素的产出弹性在不同阈值区间表现出不同的变化趋势,表明低阈值区域的粮食生产技术水平仍然有待提升,要素配置结构还有优化空间。

(三)技术效率波动提升,制度改革是主导因素

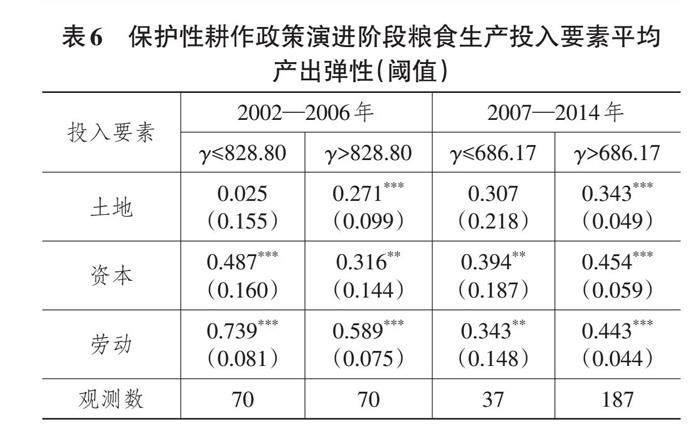

非阈值模型和阈值模型测算的我国保护性耕作政策演进各阶段粮食生产技术效率变动趋势对比,如图1所示。两种模型在描述粮食生产技术效率的变化趋势上基本一致,但测算出的效率水平结果在“规范发展”阶段有波动水平和数值高低的差别,可见不考虑技术差异的非阈值模型,可能会造成不同阶段粮食生产技术效率的估计偏差。由阈值模型的测算结果可知,粮食生产技术效率从2002年的0.844增长至2014年的0.935。虽然这一过程中由于投资回报周期长、市场不稳定、土地制度改革等诸多因素产生了一定程度的波动,但效率仍保持增长态势。

从图1可知,2002—2006年粮食生产技术效率稳步增长。一方面,政策的强制实施带动了粮食生产技术水平变革;另一方面,我国在“强制实施”阶段的保护性耕作技术发展水平和推广尚处于探索和试验阶段,农业经营主体对保护性耕作技术的认知不足,保护性耕作技术的采纳程度还不高,特别是在2006年前后,政策制定方向调整为规范和引导的方式,部分地区的粮食生产对保护性耕作政策导向变动的响应并不及时,实施力度减弱可能造成采纳群体快速撤出。这一时期我国已经基本形成了适合不同类型区域的保护性耕作机具和技术模式,但机具种类和好用的机具数量较少,部分技术模式的区域适应性较差,间接导致粮食生产技术效率水平在数据表征上回落。随后,在2007—2014年的“规范发展”阶段中,粮食生产技术效率水平呈现较大幅度波动。长期以来,农地权能模糊问题未能解决,土地承包经营权流转在实践中遇到许多阻碍,农户流转意愿不强(胡新艳等,2019)[40],农地市场化效率尚待提升,各地的保护性耕作应用水平和农业机械化水平不断提高,但发展参差不齐。从2015—2021年“诱致推动”阶段的效率测算结果来看,政策导向再次调整后,粮食生产技术效率持续波动,但这种波动迅速被日趋成熟的制度化改革带来的粮食生产提质增效“熨平”。土地确权和“三权分置”制度改革进一步释放了土地活力,在较高水平的资本投入、耕作技术升级、机械化水平大规模应用、外包服务发展等多重制度保障的共同作用下,粮食生产技术效率迅速回正,始终维持在0.9以上相对稳定的水平。随着保护性耕作推广应用技术支撑的不断加强,政策和保障制度的逐步完善,因地制宜,形成了适合不同自然条件的保护性耕作技术体系,技术改进对粮食生产的推动作用越来越显著,粮食生产技术效率始终保持在较高水平。

(四)技术效率存在区域差异,资源禀赋成为主要诱因

按照耕作制度和保护性耕作技术应用分类,本文所涉及的28个省份归属于9个种植区域:东北平原区、黄淮海平原区、长江中下游区、江南丘陵区、华南湿热区、四川盆地区、西南中高原区、西北干旱区、北部高原区。其中,部分省份为跨区分布。在保护性耕作技术政策演进的不同阶段,粮食生产技术效率存在明显的区域不平衡,见表7所列。

总体上看,非阈值模型估计效率的省域分布变动相较于阈值模型的估计结果更为明显,但某一区域内的社会经济和自然环境、农业生产条件在较短的时间周期内很难发生大的变化。此外,各种植区域粮食生产技术效率均有大幅度提升,这与前文测定的全国在前两个阶段中技术效率下降趋势并不匹配。因此,综合来看,阈值模型的效率测算结果似乎更具说服力。

基于“强制实施”和“规范引导”阶段的粮食生产技术效率水平在耕地区划上的表现可知:空间格局上,非阈值模型测算的效率结果在种植区域的分布变动较大,表现出从“东高西低”到“西高东低”的转变;相反,阈值模型测算的效率结果相对稳定,始终呈现“主产区高—非主产区低”的分布特征。随着保护性耕作示范工程顺利实施和各项工作有效开展,我国在2009年前后完成了北方8省份38个项目县示范推广保护性耕作,推进研究并形成黄土高原区一年一熟制、华北一年两熟制区周年保护性耕作制和东北垄作区保护性耕作制(Liang等,2012)[41]的保护性耕作机具与技术模式。作为粮食主产区和最早开展保护性耕作技术推广的区域,东北平原区、黄淮海平原区和长江中下游区的粮食生产技术效率水平一直处于全国领先水平,拥有良好的资源禀赋和较高的农业机械化水平。但在适应政策调整带来的冲击和制度优化的过程中,黄淮海平原区粮食生产技术效率的下降幅度更大,这可能与黄淮海平原区农业种植结构的多样性有关。由于农业生产条件和保护性耕作机具研发的缓慢推进,西北干旱区的粮食生产技术效率相较于其他种植区域处于较低水平,高度土地细碎化和低水平机械化的华南湿热区、江南丘陵区也表现出同样的低效率特征。

在“诱致推动”阶段,各种植区域粮食生产技术效率水平的数值都处于0.9以上,种植区域之间的粮食生产技术效率差距明显缩小,同时也证明了采用诱致推动策略的保护性耕作政策满足了外部环境对提升技术水平的需求。从空间格局上看,呈现以胡焕庸线划分的“东高西低”的分布特征,可能与在自然资源基础上的社会经济变迁、技术改进对粮食生产的共同作用有关。土地确权有利于促进农地市场发育和外包服务发展,长江中下游区、华南湿热区和江南丘陵区等原先技术效率低下的种植区域因此获得技术水平的显著提升。围绕中央政策的宏观部署,各种植区域的地方政府按照自身条件出台了更为详细的推广计划:黑土地区域(即东北平原区)按照《东北黑土地保护规划纲要(2017—2030年)》,严格执行技术应用和推广;福建省在2015年颁布了《福建省耕地质量保护与提升实施方案》;2017年陕西省在关中和陕北区域的7个地市开展保护性耕作试验示范。各省份关于推进保护性耕作推广的计划、政策文件不胜枚举,各地区在粮食生产技术创新和推广方面的持续投入,使得粮食生产技术效率增长后劲不断增强。

技术效率水平的地域性差异既源于资源禀赋,也源于资源禀赋和支持政策交织的差异化影响。对于开展保护性耕作而言,不同种植区域在土壤类型、水土流失程度、水热条件上的迥异,使得各地区在调整技术实施规范和政策、资金支持力度上有所差别。东北平原区、华北平原区和长江中下游区作为粮食主产区,是我国主要旱地和灌溉水田的一熟两熟区,土壤类型是肥沃黑土和冲积沉淀的宜耕壤土,复种、间套作和轮作作物多以粮豆作物和杂粮作物为主,经济作物种植比重相对较低,农业机械化水平较高。上述区域的保护性耕作技术推广难度低,区域范围内的单一主推技术适用范围广、针对性强,依托政策支持和技术改进双重驱动,粮食主产区省份在“规范发展”阶段展现出更优的技术效率水平。相反地,非宜耕种植区域政策推行力度和技术实施难度较高。西北干旱区、西南中高原区和北部高原区地形崎岖,水蚀或风蚀严重,土壤不蓄水且易旱,用养结合水平较低;江南丘陵区和华南湿热区山多田少和农林牧渔混合制的生产特征,使得经济作物成为其主要的种植选择,虽然两熟三熟区拥有良好的水热条件,但复杂的地形和作物布局加大了政策实施、制定和技术推广的难度。非宜耕种植区域粮食生产技术效率水平的迅速跃升,更依赖于土地制度进一步优化后实现的规模经营和各种社会化服务对资源禀赋劣势的弥补。

四、结论与建议

本文以保护性耕作政策为例,探究我国在环境友好型政策演进过程中的粮食生产效率及其分异特征,据此进一步验证了时变阈值动态面板随机前沿模型在政策评估中的应用空间,为进一步强化环境友好型政策推广,提升政策实施综合效益,促进粮食生产效率提高提供有益的理论和现实参考。主要研究结论如下:

第一,在保护性耕作政策不断进行调整的过程中,土地、资本对粮食生产的产出贡献水平较高,但要素配置结构仍具有优化空间。在保护性耕作政策演进阶段的产出弹性比较中,土地要素的平均产出弹性随着时间推移持续提升,但资本要素则因过度投入而出现产出弹性大幅度波动。

第二,制度改革和技术发展主导下的中国粮食生产技术效率具有明显的阶段性特征。在保护性耕作政策“强制实施”阶段,农地制度、保护性耕作政策和保护性耕作技术处于摸索状态,粮食生产技术效率处于相对较低水平;在保护性耕作政策“规范发展”阶段,政策和各类法令性规划的执行为保护性耕作应用水平提升提供了内驱动力,但农地制度不匹配和确权阶段权责不明导致技术效率处于震荡波动状态;在保护性耕作政策“诱致推动”阶段,制度改革释放了土地活力,也加速了市场化,保证了粮食生产技术效率始终维持在一个相对较高的水平。

第三,资源禀赋导致粮食生产技术效率地域性特征明显。在保护性耕作政策“诱致推动”阶段,粮食主产区的种植区域得益于良好的自然资源禀赋和更为直接的政策支持,粮食生产技术效率较高;非宜耕种植区域省份的自然条件较差,直到确权和土地改革完成后,才在资本、技术和市场化的多重支持下提升了粮食生产技术效率。

基于以上研究结论,提出如下建议:

一是完善环境友好型政策制定策略,健全以地方为主的环境友好型政策体系。显示数据和理论检验都已证明,充分放权与有效指导相结合的环境友好型政策有利于激发地方应用环境友好型技术的活力。未来在推进新政策时,应坚持“总体规范+地方自主”原则,明确各地区技术应用发展目标,敦促各种植区域省份按照本省粮食种植情况,制定适合本省的环境友好型政策。

二是因地制宜研究环境友好型技术,发展具有地方特色的技术应用模式。环境友好型技术的应用和推广不仅受社会经济发展约束,还受各种植区域资源禀赋影响。因此,在国家总体发展战略的指导下,各地应结合自身种植制度、作物种类和水土特征等方面差异,有针对性地研发和推广地区主推技术,发展更多诸如“梨树模式”等具有地方特色的环境友好型技术模式。

三是持续深化农村土地制度改革,利用环境友好型技术激发土地活力。从粮食生产各要素投入边际产出弹性计算和参数估计结果可知,土地既是主要影响路径又是长期未被激活的主要生产要素之一。在保证一定要素投入的前提下,深化农村土地制度改革,推动土地要素流动,扩大农地经营规模,在环境友好型技术提升土地质量的基础上发挥规模效应,进一步提升土地要素的产出水平。

参考文献:

[1]余威震,罗小锋,唐林,等.土地细碎化视角下种粮目的对稻农生物农药施用行为的影响[J].资源科学,2019,41(12):2193-2204.

[2]郧文聚.我国耕地资源开发利用的问题与整治对策[J].中国科学院院刊,2015,30(4):484-491.

[3]郭芬,金建君,张晨阳,等.农户保护性耕作技术采纳行为及其影响因素研究综述[J].地理科学进展,2022,41(11):2165-2177.

[4]张士秀,贾淑霞,常亮,等.保护性耕作改善东北农田黑土土壤生物多样性及其生态功能[J].地理科学,2022,42(8):1360-1369.

[5]邓远远,朱俊峰.保护性耕作技术采纳的增产与稳产效应[J].资源科学,2023,45(10):2050-2063.

[6]崔钊达,余志刚.基于农户受偿意愿的保护性耕作补偿标准及其影响因素研究[J].生态与农村环境学报,2023,39(7):874-884.

[7]吴海霞,郝含涛,葛岩.粮食主产区政策对农业环境全要素生产率的效应评估[J].资源科学,2022,44(2):334-349.

[8]高鸣,魏佳朔.收入性补贴与粮食全要素生产率增长[J].经济研究,2022,57(12):143-161.

[9]张亚洲,陈卓,杨俊孝,等.农业补贴改革对粮食生产效率的影响——基于土地转入户的视角[J].经济经纬,2023,40(5):36-47.

[10]GUO B,HE D,JIN G. Agricultural Production Efficiency Estimation and Spatiotemporal Convergence Characteristic Analysis in the Yangtze River Economic Belt:A Semi‐Parametric Metafrontier Approach[J]. Land Degradation & Development,2023,34(15):4635-4648.

[11]申淑虹,牛文浩,李贤,等.耕地细碎化对粮食生产技术效率是否存在非线性影响?——基于农户兼业的中介效应分析[J/OL].中国农业资源与区划(2023-06-08)https://kns.cnki.net/kcms2/detail/11.3513.S.20230608. 1108.004.html.

[12]AFI M,PARSONS J. Integrated VS Specialized Farming Systems for Sustainable Food Production:Comparative Analysis of Systems′ Technical Efficiency in Nebraska[J]. Sustainability,2023,15(6):5413.

[13]宦梅丽,侯云先.农机服务、农村劳动力结构变化与中国粮食生产技术效率[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(1):69-80,177.

[14]王舒琪,马铃.粮食主销区耕地非粮化对粮食生产技术效率的影响及区域差异——以广东省为例[J].中国农业大学学报,2023,28(8):38-51.

[15]OLAGUNJU O F,KRIST?FERSSON D,KRISTJ?NSSON T,et al. Technical Efficiency of African Catfish Production in Nigeria:An Analysis Involving Input Quality and COVID-19 Effects[J]. Aquaculture Economics & Management,2023,4:1-27.

[16]CAO X,HAN J,LI X. Analysis of the Impact of Land Use Change on Grain Production in Jiangsu Province,China[J]. Land,2023,13(1):2.

[17]PARMETER C F,ZELENYUK V. Combining the Virtues of Stochastic Frontier and Data Envelopment Analysis[J]. Operations Research,2019,67(6):1628-1658.

[18]杜文杰.农业生产技术效率的政策差异研究——基于时不变阈值面板随机前沿分析[J].数量经济技术经济研究,2009,26(9):107-118.

[19]许佳彬,王洋.农业生产性服务对玉米生产技术效率的影响研究——基于微观数据的实证分析[J].中国农业资源与区划,2021,42(7):27-36.

[20]张晖,张雨萌.农业补贴提高了粮食生产技术效率吗?——基于江苏省552户粮食生产型家庭农场数据的实证研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(6):58-67.

[21]项升,李豫新,江激宇.藏粮于技:基层农技推广与粮食生产技术效率——基于安徽省粮食主产区859份种植户调查数据的实证分析[J].农村经济,2023(4):114-125.

[22]乔丹,陆迁.不同生态类型区玉米生产技术效率及有偏演进模式[J].华南农业大学学报(社会科学版),2016,15(5):28-36.

[23]李芳,冯淑怡,曲福田.发达国家化肥减量政策的适用性分析及启示[J].农业资源与环境学报,2017,34(1):15-23.

[24]余涛,胡娟,蔡银莺,等.市场主体对环境友好型农产品的供需意愿及影响因素——基于武汉市市民和农民的调研[J].江苏农业科学,2016,44(2):450-456.

[25]周曙东,王颖.农户环境友好型新型肥料采纳决策、成本收益及作用机制分析[J].农业技术经济,2023(9):4-22.

[26]吴才武,夏建新.保护性耕作的水土保持机理及其在东北黑土区的推广建议[J].浙江农业学报,2015,27(2):254-260.

[27]孟凡杰,于晓芳,高聚林,等.黑土地保护性耕作发展的制约瓶颈和突破路径[J].农业经济问题,2020(2):135-142.

[28]翟雪玲,戴鹏.要素投入、技术进步与棉花产出增长——基于贝叶斯面板随机前沿模型的实证研究[J].农业技术经济,2021(1):129-144.

[29]FARRELL M J. The Measurement of Productive Efficiency[J]. Journal of the Royal Statistical Society:Series A (General),1957,120(3):253-281.

[30]何进.中国保护性耕作创新、投资挑战和机遇[R].罗马:联合国粮食及农业组织,2023.

[31]崔宁波,范月圆,巴雪真.中国保护性耕作政策变迁进程、逻辑与展望——基于制度变迁理论的视角[J].中州学刊,2021(10):33-40.

[32]宋淑丽,王新利.新常态下我国农业经济增长动力影响分析——基于1990—2015年黑龙江省统计数据[J].农业技术经济,2017(7):102-108.

[33]KREMER S,BICK A,NAUTZ D. Inflation and Growth:New Evidence from a Gynamic Panel Threshold Analysis[J]. Empirical Economics,2013,44:861-878.

[34]ARELLANO M,BOVER O. Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models[J]. Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[35]曹博,王玉芳.生态文明建设背景财政扶持、林权改革对林业生产效率的影响[J].林业经济问题,2019,39(3):307-315.

[36]Y?LOU C,LARUE B,TRAN K C. Estimation and Inference for Threshold Effects in Panel Data Stochastic Frontier Models[C].Portland:American Agricultural Economics Association,2007.

[37]AKKEMIK K A,G?KSAL K. Energy Consumption-GDP Nexus:Heterogeneous Panel Causality Analysis[J]. Energy Economics,2012,34(4):865-873.

[38]苏治,徐淑丹.中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角[J].中国社会科学,2015(7):4-25,205.

[39]BATTESE G E,COELLI T J. A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data[J]. Empirical Economics,1995,20:325-332.

[40]胡新艳,王梦婷,洪炜杰.地权安全性的三个维度及其对农地流转的影响[J].农业技术经济,2019(11):4-17.

[41]LIANG W L,GAO W S,XU Q,et al. Historical and Present Usage of Shatian Gravel Mulch for Crop Production in Arid and Semiarid Regions of Northwestern China[J]. Soil Water and Agronomic Productivity,2012:477-496.

[责任编辑:黄婷婷,张 兵]