生态系统视角下数字营商环境与共同富裕

刘健 李小雯

[摘 要:数字经济背景下的数字营商环境为实现共同富裕注入了新活力。文章选取2011—2021年长三角41个城市数据,运用生态系统理论探究数字营商环境对共同富裕的影响及作用机制。研究发现:数字营商环境能够促进共同富裕,这一结论在进行内生性和稳健性检验后仍然成立;产业集聚和区域创新创业是数字营商环境影响共同富裕的主要传导机制;不同地区和不同数字营商环境水平促进共同富裕的效果不同;进一步采用FsQCA方法分析发现,三类数字营商环境生态可以产生高共同富裕水平。研究结论为数字营商环境赋能共同富裕提供了重要的经验证据和决策参考。

关键词:数字营商环境;产业集聚;区域创新创业;共同富裕;FsQCA

中图分类号:F49;F279.2;F126 文献标识码:A文章编号:1007-5097(2024)06-0021-11 ]

Digital Business Environment and Common Prosperity from an Ecosystem Perspective:

An Empirical Analysis Based on Data from 41 Cities in the Yangtze River Delta

LIU Jian,LI Xiaowen

(School of Economics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China)

Abstract:In the context of the digital economy,the digital business environment has introduced a new dynamic to the realization of common prosperity. This essay utilizes data collected from 41 cities within the Yangtze River Delta region spanning the period from 2011 to 2021. Employing ecosystem theory as a framework,it delves into the effects and underlying mechanisms through which the digital business environment influences the attainment of common prosperity. Findings: A digital business environment can foster common prosperity. This conclusion withstands tests for endogeneity and robustness. Industrial clustering,regional innovation and entrepreneurship emerge as the key pathways through which the digital business environment influences common prosperity. The efficacy of these pathways exhibits variations across diverse regions and stages of digital business environment advancement. Moreover,further employing the FsQCA analysis approach unveils three distinct types of digital business environment ecosystems capable of engendering high-level common prosperity. The research findings suggest that the digital business environment is a key factor in fostering common prosperity,offering substantial empirical support and valuable insights for decision-making purposes.

Key words:digital business environment;industrial clustering;regional innovation and entrepreneurship;common prosperity;FsQCA

一、引言及文献综述

数字经济既能促使经济持续性、均衡性增长,又能助推社会共享式、普惠式发展,是推动共同富裕的重要力量。2020年11月,习近平主席在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上的发言中提出,要“努力营造开放、公平、非歧视的营商环境”。对以数字经济为代表的新经济形态来说,通过构建良好的营商环境营造合理规范的市场竞争秩序至关重要。数字营商环境以服务数字经济为主要目标,利用数字技术改造升级传统营商环境,实现营商环境数字化转型和政府数字化治理,在增强城市创新活力、提高城市创新绩效和促进城市高质量发展的过程中营造和谐政商关系、提高政府服务效率。因此,要发挥数字营商环境的独特优势,支持数字经济新产业新业态新模式发展,在做优做大做强数字经济的过程中推动共同富裕。

目前,数字营商环境对共同富裕的影响是学术界关注的热点问题。潘思蔚和徐越倩认为,数字营商环境是在传统营商环境基础上产生的新型营商环境,契合加强数字政府建设的时代需求[1];徐浩等认为,数字营商环境依托数字技术升级,是建设“数字政府”和“智慧政府”的核心要素[2];杜运周等基于生态系统理论,将营商环境定义为,在企业发展过程中,市场主体所处的各种外部环境构成的一个综合性生态系统,涵盖政治、经济、法律等要素[3];范合君等认为,以数字技术为特征的新型营商环境能够实现政府治理体系现代化和营商环境优化的双重目标[4];一些学者提出,公平与效率、共享发展与协调发展是共同富裕的核心要义[5],补齐农村数字经济短板能够提高政府公共服务能力,有助于共同富裕目标的实现[6];王亚飞等基于2011—2020年30个省份样本数据,实证检验了新基建对共同富裕的影响机制以及市场化进程、农村人力资本投资发挥的调节作用[7];朱天义和苏秦宇提出,构建亲商、爱商的营商环境,推动政企之间的良性互动,减少政府对微观主体的直接干预,激发市场主体活力,是实现共同富裕的重要手段[8];贺灵认为,数字经济能够通过降低交易成本、推动营商环境数智化变革及优化政府治理水平促进共同富裕[9]。

现有关于数字营商环境与共同富裕关系的研究主要集中在理论逻辑层面,鲜有学者探讨数字营商环境的生态要素对共同富裕的作用机理。本文认为,数字营商环境不仅能够激发数字经济活力,打造数字产业集群,让更多居民享受数字经济红利,还能降低数字经济的创业门槛,缩小创业者的“能力鸿沟”,让更多居民获得创新创业收入。数字营商环境对就业和创业的双重效应有助于缩小贫富差距,推动共同富裕。长三角地区数字经济和数字营商环境的整体发展水平较高,但区域内各城市数字营商环境的生态系统存在差异,这会对区域共同富裕产生异质性影响,本文选取2011—2021年长三角41个城市面板数据为研究样本,使用双向固定模型和FsQCA方法分析数字营商环境对共同富裕的影响机制,提出优化数字营商环境的政策建议。

本文可能的贡献在于:①现有关于数字营商环境的研究主要聚焦于内涵、特征、机制、路径等层面,定量研究较少。本文结合数字经济和营商环境的内涵,构建数字营商环境评价指标体系,测度长三角地区数字营商环境。②目前探讨数字营商环境对共同富裕的影响机制的文献不多,本文从生态系统视角探讨数字营商环境赋能共同富裕的机制与路径。③本文采用FsQCA方法分析数字营商环境生态要素与共同富裕的协同机制,为研究数字营商环境与共同富裕的关系提供新思路。

二、理论框架与研究假设

(一)生态系统视角下的数字营商环境

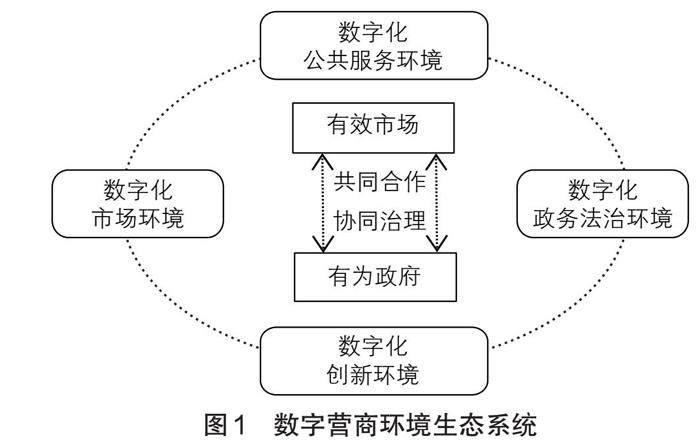

生态系统指生物群落和其非生物环境相互作用形成的一个动态平衡的综合系统[10]。生态系统视角下的营商环境强调内部互动及其与外部环境间的耦合关系[11]。数字营商环境生态系统是市场主体在其全生命周期中所处的外部环境,具有以下两个主要特征:

1. 政府主导下的多元合作

建设数字营商环境是一项复杂的系统性工程,涉及企业成长周期中的政治、经济、社会、文化等环境。基于生态系统理论,本文将数字营商环境生态系统界定为包含数字化公共服务环境、数字化创新环境、数字化市场环境和数字化政务法治环境的系统,如图1所示。

数字营商环境不仅能提供数字空间、数字治理所需的外部环境,还可以推动政府职能部门、金融机构、企业群落、中介组织及其他第三方机构之间的数据共享、高效合作。政府是建设数字营商环境的责任主体[4]。数字营商环境生态系统一方面能够优化市场公平竞争、知识产权保护、法律法规制度等外部环境;另一方面能够协调政府与企业、金融机构、第三方机构的关系。因此,建设数字营商环境需要政府与其他市场主体共同合作、协同治理。

2. 市场自发实现与政府的有效互动

“有效市场”和“有为政府”的结合是发挥数字营商环境作用的重要前提。在数字营商环境生态系统中,企业依托数字技术跨越数字鸿沟,实现数据资源跨区域流动,从而激发企业创新活力[12]。数字技术可以优化政务服务体系,打破区域间物理距离的限制,实现跨区域协同治理,发挥数字技术的便利性、精准性和可靠性,进而推动“数字政府”和“智慧政府”建设[13]。因此,建设数字营商环境既要明确政府“领导者”的角色,发挥“有为政府”作用,又要重视市场主体参与,发挥“有效市场”作用,推动政府与市场多维协同、良性互动。

(二)数字营商环境生态要素与共同富裕

数字化公共服务环境依靠智慧化、便捷化的平台设施降低市场交易成本,推动城乡交通、医疗、教育等公共服务均等化[14],使面临数字鸿沟困境的农民有更多机会参与市场经济活动,从而增加收入。数字化创新环境通过营造包容创新的外部环境,优化创新生态系统、促进企业创新[15],解决由人力资本缺口导致的城乡创新水平分化问题,提升区域整体创新水平,让发展成果更公平地惠及更多人[16]。数字化市场环境不仅能够激发市场活力,增强发展内生动力,还能引导资源流向生产效率更高和发展潜力更大的领域,改善资源错配,提高经济运行效率,为共同富裕提供丰富的物质基础[17]。数字化市场环境为新产业、新业态、新模式提供生态土壤,激发企业的创新意愿与创业活力,拓展企业的创新边界[18]。良好的政务环境为市场主体营造包容的制度环境,激励企业加大研发投入[19]。数字化政务法治环境有助于政府优化政务服务,为企业提供法治保障。公正有序的法治环境能够保护企业知识产权,激发企业创新意愿[20]。此外,法治化的营商环境能够抑制企业寻租与垄断行为,为市场主体健康运行提供司法保障。

基于此,本文提出假设1。

H1:数字营商环境能够促进共同富裕。

(三)理论基础:实现共同富裕的路径和机制

已有研究认为,产业集聚能够通过规模经济、技术溢出和市场扩张推动经济增长,促进共同富裕[21]。数字营商环境通过流程再造和数字技术赋能突破传统物理空间的限制[22],提高企业创新效率,有助于增加区域创新收益。本文基于收益和成本视角,分析数字营商环境如何通过产业集聚和区域创新创业影响共同富裕,数字营商环境生态系统对共同富裕的内在影响机制如图2所示。

1. 数字营商环境、产业集聚与共同富裕

产业集聚的关键驱动因素是距离变化带来的空间向心力和离散力的动态平衡[23]。数字营商环境带来物理距离和非物理距离的变化,一方面通过缩小物理距离降低产业集聚的显性成本,另一方面通过降低制度运行成本、政策执行成本,突破非物理空间的限制,促进产业集聚[14]。数字营商环境的产业集聚效应有助于产生外部经济,进而形成具有竞争力的产业集群。

2. 数字营商环境、区域创新创业与共同富裕

新经济地理理论强调经济活动的要素流动和空间集聚。数字营商环境为数据要素的流动与集聚提供动能,使要素流动更快速、便捷。基础设施智能化、政务服务在线化、数据运营无界化、平台信息交互化[14]降低了企业创新的隐性成本。数字营商环境既能推动众包、众筹、众创空间迅速成长,为创业活动提供技术、人才、资金、信息、专业服务等方面支持,又能重塑市场主体的风险偏好,激发多元创业主体的创业热情,增强创业的示范效应[24]。

基于此,本文提出假设2。

H2:数字营商环境通过推动产业集聚、区域创新创业促进共同富裕。

三、研究设计

(一)数据说明

考虑数据的可获得性和可比性,本文以2011—2021年长三角地区41个城市面板数据为研究对象。数据来源于历年《城市统计年鉴》、EPS数据库、中经网统计数据库、《中国人口和就业统计年鉴》及北京大学数字金融研究中心公布的数据。

(二)变量选取

1. 被解释变量:共同富裕(Rich_common)

本文基于共同富裕理论,参考现有研究[25-26],从三个维度构建包括9个一级指标、19个二级指标的共同富裕评价指标体系,并通过熵值法确定权重得到共同富裕指数。具体指标构建见表1所列。

2. 解释变量:数字营商环境(Dbus)

参考现有文献[1,15,27],本文从四个维度构建包括12个一级指标、25个二级指标的数字营商环境评价指标体系,通过熵值法测度数字营商环境指数。具体指标见表2所列。

3. 中介变量

(1)产业集聚(Agg)。本文参考已有研究[28],采用制造业区位熵指数衡量产业集聚。

[Aggijt=eijt∑ieijt ∑jeij(t)∑i∑jeij(t)] (1)

其中:[Aggijt]表示[i]城市[t]时期[j]产业的区位熵指数;[eijt]为[i]城市[t]时期制造业从业人员数;[∑jeij(t)]为[i]城市所有产业[t]时期从业人员数;[∑ieijt]为所有城市[t]时期制造业从业人员数;[∑i∑jeij(t)]表示长三角地区城市全部产业的实际从业人员数。区位熵指数代表城市的产业集聚程度,指数越大,集聚程度越高。

(2)区域创新创业(Ieqit)。北京大学企业大数据研究中心、龙信数据研究院和企研数据联合编制的“中国区域创新创业指数”具有广泛的权威性和代表性。本文参考已有研究[29],使用该指数衡量创新创业,具体指标体系见表3所列。

4. 控制变量

本文综合考虑共同富裕的影响因素,参考已有研究[30-31],选取如下控制变量:经济发展状况(Pergdp),以人均GDP衡量,为消除异方差影响,对该指标进行取对数处理;产业结构(Industr),以第三产业增加值与第二产业增加值的比值衡量;政府收支水平(Govern),以一般公共预算收入与一般公共预算支出的比值衡量;交通水平(Traffic),以公路里程与土地面积的比值衡量;固定资产投资水平(Invest),以全社会固定资产投资总额与地区生产总值的比值衡量。

(三)计量模型构建

1. 基准回归模型

为检验数字营商环境对共同富裕的影响,本文构建双向固定模型如下:

[Rich_comit=α0+α1Xit+] [∑6j=2][αjZjit+μi+δt+εit] (2)

其中:[Rich_comit]表示i城市在t时期共同富裕指数;[Xit]表示i城市在t时期数字营商环境水平;[Zit]为本文的控制变量;[μi]代表个体固定效应,控制不随时间变化的个体特征对共同富裕产生影响;[δt]代表时间固定效应,控制同一城市因时期不同造成的共同富裕差异;[εit]表示随机扰动项;[α0]表示截距项;[α1]、[αj]表示各变量系数。

2. 中介机制模型

本文使用中介机制模型检验数字营商环境能否通过产业集聚和区域创新创业推动共同富裕,模型如下:

[Agg=φ0+φ1Dbusit+∑6j=2φjZjit+μi+δt+εit] (3)

[Ieqit=ω0+ω1Dbusit+∑6j=2ωjZjit+μi+δt+εit] (4)

其中:[Agg和Ieqit]分别表示[i]城市在t时期的区位熵指数和创新创业指数;[ω0]、[φ0]表示截距项;[ω1]、[ωj ]、[φ1]、[φj]表示各变量系数。

四、实证分析和检验

(一)变量描述性统计

变量描述性统计结果见表4所列。

(二)基准回归

基准回归结果见表5所列。列(1)和列(2)结果表明,在未加入和加入控制变量后,数字营商环境在5%和1%的水平下显著,假设1得到验证。控制变量的回归结果表明,交通水平在1%水平下显著为正,说明提高交通发展水平能显著促进共同富裕;财政收支水平在5%水平下显著为正,说明政府的财政收支对共同富裕有正向影响;经济发展水平、产业结构和固定资产投资水平对共同富裕的影响不显著,但系数方向仍具有参考价值。列(3)和列(4)分别为未加入和加入个体时间趋势效应后的回归结果,可以看出,在考虑个体时间趋势效应以后,回归结果依旧显著。

(三)稳健性检验

1. 内生性

(1)工具变量法。共同富裕和数字营商环境间的双向因果关系可能会导致内生性问题,本文构建两组工具变量,使用两阶段最小二乘法以解决可能存在的双向因果问题。中国数字经济起源于杭州,可以认为杭州的数字经济发展水平领先于长三角其他城市,城市距离杭州越近,其数字营商环境发展程度也越高,满足与内生解释变量相关的要求。借鉴已有研究[32],本文将城市与杭州的球面距离作为工具变量,考虑该工具变量不随时间变化,为与面板数据匹配,将其与滞后一期数字营商环境指数进行交互,形成一个随时间变化的数字营商环境工具变量(IV1)。使用Bartik工具变量法构建第二个工具变量(IV2),利用数字营商环境指数的初始构成和总体增长率,模拟得出历年估计值,该值与指数的实际值高度相关,与其他残值并不相关。

回归结果见表6所列,列(1)中IV1、IV2估计系数均显著为正,说明工具变量与数字营商环境发展有显著相关关系,与预期符合。列(2)中,F统计量大于10,通过了弱工具变量检验和过度识别检验,进一步验证了假设1。

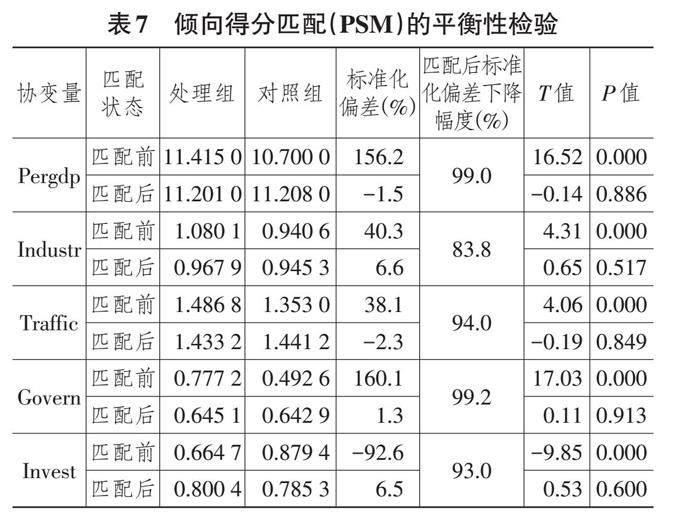

(2)倾向得分匹配(PSM-OLS)。解释变量选择的非随机性可能会导致基准回归模型估计结果的样本选择偏差,为减少这种影响,本文采用倾向得分匹配(PSM-OLS)进行检验,按照城市的数字营商环境得分是否大于数字营商环境得分的中位数,将城市划分为“高数字营商环境组”和“低数字营商环境组”。将“高数字营商环境组”作为处理组,以前文控制变量作为匹配变量,结果见表7所列,均通过平衡性检验。采用Logit回归计算倾向匹配得分,再依据倾向得分采用1∶1有放回最近邻匹配。回归结果见表6列(3),可以看出,数字营商环境对共同富裕的回归系数在1%水平下显著为正,说明在考虑样本选择偏差问题后,基准回归结果仍然成立。

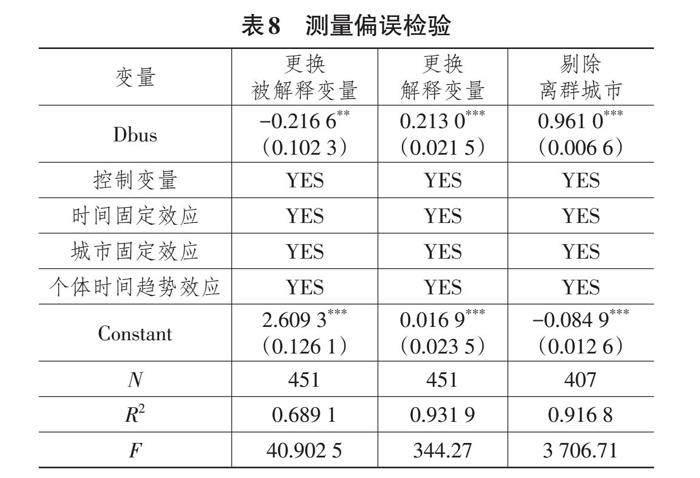

2. 测量偏误

为解决可能存在的样本偏误或测量偏误导致的选择性偏误问题,本文分别更换被解释变量、解释变量并剔除离群值进行检验。参考现有研究[33-34],本文分别用城市综合经济竞争力指数和城乡收入差距作为解释变量数字营商环境和被解释变量共同富裕的替代指标进行回归;由于上海、合肥、南京和杭州的数字营商环境水平远高于其他城市,剔除这4个城市样本后再次进行回归。结果见表8所列,回归结果进一步证明了数字营商环境对共同富裕的促进作用。

(四)异质性检验

城市经济发达程度的差异会使数字营商环境对共同富裕产生的影响不同。本文参考现有文献[35],将长三角城市划分为中心城市、非中心城市,重新进行回归,表9列(1)、列(2)的结果表明,数字营商环境能显著促进共同富裕,且对非中心城市影响更大。

数字营商环境本身的“数字特征”会对共同富裕产生影响,本文将长三角不同城市数字营商环境按照平均数值大小划分为高、中、低三类,分别进行回归。结果见表9列(3)至列(5),可以看出,不同水平的数字营商环境分别在5%、10%、10%的水平下显著为正。说明不论数字营商环境水平高低,均能促进共同富裕。

五、进一步讨论

(一)数字营商环境生态系统与共同富裕协同机制及其关系检验

1. 样本和数据

基于前文数字营商环境和共同富裕的评价指标体系,对指数进行取均值处理。

2. 变量测度和校准

(1)结果变量,共同富裕(Rich_common)。本文从发展性、共享性、可持续性三个维度分别考察长三角不同城市共同富裕水平。

(2)条件变量。数字化公共服务环境(Pub),数字化公共服务环境主要包括生活服务、公共交通以及数字基础设施情况,通过对水力供应、城市道路设施状况、互联网应用等二级指标进行加权计算得出;数字化创新环境(Inn),数字化创新环境主要包括创新投入、数字人才供给和创新产出,通过对财政创新投入、数字人力资源、研发产出能力等二级指标进行加权计算得出;数字化市场环境(Market),数字化市场环境主要包括市场准入门槛、融资便利度、市场发展和数字化程度,通过对企业税费负担、信贷资源投放能力、市场需求、数字产业化等二级指标进行加权计算得出;数字化政务法治环境(Gov),数字化政务法治环境主要包括政务环境数字化、法治环境数字化,通过对政府服务效率、社会治安、司法服务等二级指标加权计算得出。

(3)变量校准。参考现有研究[3],本文分别选取各变量的上(75%)、下(25%)四分位数以及中位数进行标准检验。高水平共同富裕的非集代表了非解的校准水平。

各变量锚点的校准结果及描述性统计见表10所列。

3. 必要性分析

FsQCA的必要性分析结果见表11所列,可以看出,除数字化市场环境要素以外,所有前因条件的一致性水平均小于0.9,说明单个的数字营商生态要素对高、非高共同富裕的必要性普遍较低。

4. 条件组态充分性分析

本文将频数阈值设为1,原始一致性阈值设为0.85。在确定数字营商生态要素的状态时,选择“存在或缺席”,不作任何人为的反事实分析。考虑非对称因果关系,本文使用FsQCA方法分别对产生高、非高共同富裕的数字营商环境展开组态分析。

(1)产生高共同富裕的数字营商环境生态。产生高共同富裕的组态分析见表12列(1)至列(4)。本文基于“捕捉整体”和“唤起组态的本质”的原则,兼顾组态解的整体性和每个组态的独特性,对每一种组态(解)命名并结合典型案例的定性资料进一步分析。S1、S2a、S2b和S3数字营商环境组态能够提升共同富裕水平,根据核心条件,将S2a和S2b划为一类,构成二阶等价组态。政府主导的数字化公共服务环境和市场环境是提升共同富裕水平的重要驱动要素,三种组态中均存在高数字化市场环境、高数字化公共服务环境。为强调政府和市场在数字营商环境生态中的共同主导作用以及组态S1中数字化公共服务环境和数字化市场环境等核心条件的融合,本文将S1命名为“政府与市场共融驱动型”;S2a、S2b共同核心条件为数字化市场环境,为突出数字营商环境改善过程中的市场逻辑以及市场自发实现共同富裕的可能性,本文将S2命名为“自发市场驱动型”;S3为“政府主导驱动型”,其核心条件为数字化公共服务环境,强调数字化公共服务环境在数字营商环境生态中的核心地位。

政府与市场共融驱动型数字营商环境组态。组态S1的核心条件是高数字化公共服务环境和高数字化市场环境,辅助条件不重要。政府和市场在这类城市的数字营商环境生态中起共同主导作用。典型城市有上海、南京、杭州。例如,上海市强化数字化公共服务体系作用,利用“一网通办”“随申拍”等为企业提供便捷服务。同时,发挥市场机制,通过市场竞争与价格机制促进服务优化升级,有力推动经济增长,符合政府与市场共融型的数字营商环境生态的典型特征。

自发市场驱动型数字营商环境组态。组态S2a的核心条件是高数字化市场环境,辅助条件是数字化创新环境和非高数字化政务法治环境。组态S2b的核心条件相同,辅助条件是非高数字化创新环境和高数字化政务法治环境。数字化创新环境和数字化政务法治环境均与政府行为有关,市场主体主要通过数字金融服务和人力资源优化配置来提高产业的附加值和创新力。数字化市场环境能够促进新业态、新模式的涌现和发展。典型城市有南通、嘉兴和合肥。以合肥为例,其拥有较为完善的产业链和产业集群,制造业、科技产业等产业基础雄厚,在人工智能、大数据、云计算等领域具有一定的技术优势,能为数字化市场环境提供源源不断的动力,符合自发市场驱动型的数字营商环境生态的典型特征。

政府主导驱动型数字营商环境组态。组态S3的核心条件为高数字化公共服务环境,辅助条件非高数字化创新环境和非高政务法治环境同时存在。政府在这类城市的数字化公共服务环境建设中发挥了主导作用,投资建设数字基础设施,完善数据管理制度和保障体系,提升服务水平,为企业提供便捷的政务服务、金融服务、物流服务等。典型城市有湖州、绍兴、温州。以绍兴为例,政府推出的“越服通”平台集行政审批、公共服务、便民服务于一体,实现政务服务一站式办理。这类城市积极推动数据共享开放,强化数据整合利用,数字化公共服务环境建设取得了显著成效,符合本文提出的政府主导驱动型的数字营商环境生态的典型特征。

(2)产生非高共同富裕的数字营商环境生态。考虑因果非对称性,本文对产生非高共同富裕的数字营商环境生态展开分析,结果见表12列(5)至列(8),得到3种组态:在组态NS1中,当高数字化公共服务环境和高数字化市场环境同时缺乏时,数字化创新环境与数字化政务法治环境不再重要;在组态NS2中,当高数字化市场环境缺乏时,数字化公共服务环境和辅助条件对高共同富裕水平的影响不显著;组态NS3a、NS3b的分析结果表明,当数字化市场环境作用不显著时,数字化创新环境或数字化政务法治环境都无法弥补核心条件数字化公共服务环境的缺失。

5. 稳健性检验

在执行FsQCA程序时,若变换不同操作得到的结果之间存在子集合的关系,且不会改变研究结论,结果被视为稳健的[3,36]。本文具体实施的稳健性程序为:首先,PRI的一致性设定从0.85降为0.75,得到的组态和现有组态基本相似;其次,交叉点保持是中位数,将隶属和非隶属的锚点分别调整为上、下15%分位数,得到的组态基本包括现有组态;最后,将交叉点的锚点调整为45%分位数而非中位数,此时得到的组态和现有组态仍保持一致。因此,本文的结果是稳健的。

(二)产业集聚与区域创新创业的中介机制检验

机制检验的回归结果见表13所列。列(2)、列(5)中,数字营商环境的回归系数均在1%的水平下显著为正,表明数字营商环境的优化有助于实现产业集聚和促进区域创新创业。列(3)、列(6)结果表明,将中介变量产业集聚(Agg)和区域创新创业(Ieqit)纳入模型后,数字营商环境(Dbus)的回归系数依然显著为正,数字营商环境能通过产业集聚和区域创新创业促进共同富裕。同时,Sobel Z值在统计意义上显著。

偏差矫正的Bootstrap法检验结果见表14所列。为进一步检验“产业集聚”和“区域创新创业”的显著性,获得标准误和置信区间,使用1 000次重复回归的Bootstrap获得自举估计。结果表明,在95%的置信区间下,产业集聚和区域创新创业是数字营商环境促进共同富裕的重要渠道。

六、研究结论与建议

本文基于生态系统理论,运用双向固定模型实证研究了数字营商环境赋能共同富裕的作用机制,创新性地使用FsQCA方法,从组态视角探究了数字营商环境生态系统促进共同富裕的多元路径以及复杂因果关系,研究结论如下:①数字营商环境能够显著促进共同富裕,在经过工具变量法、倾向得分匹配(PSM-OLS)等内生性检验以及测量偏误等稳健性检验后,结论仍成立。②异质性分析结果表明,与长三角中心城市相比,非中心城市的数字营商环境对共同富裕的促进效果更显著;不同水平数字营商环境在促进共同富裕过程中发挥的作用效果不同,数字营商环境水平越高,作用越显著。③作用机制检验后发现,数字营商环境可以通过产业集聚和区域创新创业间接促进共同富裕。④FsQCA研究结果表明,高共同富裕产生了政府与市场共融驱动型、自发市场驱动型、政府主导驱动型的三种数字营商环境生态。

基于以上研究结论,本文提出以下建议:

第一,政府应借助大数据、区块链、人工智能等数字技术推进数字营商环境包容性建设,帮助其从传统物理空间向数字空间转变,加强数字技术在教育、医疗、社保等领域的应用,提高公共服务水平,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,让数字红利更广泛地惠及人民群众,从而实现共同富裕。

第二,基于区域资源禀赋和产业基础,培育具有竞争力的主导产业,形成产业链上下游协同发展的格局。同时,政府应简化行政审批程序,提供税收优惠、资金扶持等政策支持,降低市场准入门槛,优化政策环境,激发区域创新创业活力。充分利用产业集聚和区域创新创业,为促进共同富裕创造技术优势。

第三,积极推进“有效市场”和“有为政府”有机结合,推动数字营商环境建设。地方政府应加强与市场、企业的沟通合作,制定合理的政策,引导市场健康发展,因地制宜选择数字营商环境优化路径,通过政府与市场的协同作用,共同打造数字营商环境的良好生态,为推动共同富裕提供有力支撑。

参考文献:

[1]潘思蔚,徐越倩.数字营商环境及其评价[J].浙江社会科学,2022(11):73-79,72,157-158.

[2]徐浩,祝志勇,张皓成,等.中国数字营商环境评价的理论逻辑、比较分析及政策建议[J].经济学家,2022(12):106-115.

[3]杜运周,刘秋辰,陈凯薇,等.营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J].管理世界,2022,38(9):127-145.

[4]范合君,吴婷,何思锦.“互联网+政务服务”平台如何优化城市营商环境?——基于互动治理的视角[J].管理世界,2022,38(10):126-153.

[5]傅东平,苏晓,李海霞.共同富裕的内涵、测度与推动因素研究[J].经济体制改革,2023(2):23-31.

[6]龚新蜀,李丹怡,刘越.数字乡村建设影响共同富裕的实证检验[J].统计与决策,2023,39(15):24-29.

[7]王亚飞,黄欢欢,石铭,等.新型基础设施建设对共同富裕的影响机理及实证检验[J].中国人口·资源与环境,2023,33(9):192-203.

[8]朱天义,苏秦宇.叠加性压力:共同富裕背景下县级政府营造营商环境的机理分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(10):192-199.

[9]贺灵.统一大市场视域下数字经济促进共同富裕研究[J].理论探讨,2023(4):149-156.

[10]ANDRADE-ROJAS M G,LI S Y,ZHU J J. The Social and Economic Outputs of SME-GSI Research Collaboration in an Emerging Economy:An Ecosystem Perspective[J]. Journal of Small Business Management,2024,62(2):656-699.

[11]ARTHUR W B. Foundations of Complexity Economics[J]. Nature Reviews Physics,2021(3):136-145

[12]贾彩彦,华怡然.中国式现代化视域下数字政府建设与城乡收入差距解析[J].复旦学报(社会科学版),2023,65(2):107-118.

[13]赵娟,孟天广.数字政府的纵向治理逻辑:分层体系与协同治理[J].学海,2021(2):90-99.

[14]周伟.数据赋能:数字营商环境建设的理论逻辑与优化路径[J].求实,2022(4):30-42,110.

[15]盛明泉,李志杰,鲍群.营商环境生态与区域创新绩效提升——基于QCA和NCA的联动效应分析[J].云南财经大学学报,2023,39(8):22-37.

[16]汤临佳,周晓燕.数字化改革政策对共同富裕建设的影响研究[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2022,21(2):159-166.

[17]孙国锋,薛姣.营商环境对城乡收入差距的影响——劳动力就业的调节效应[J].审计与经济研究,2023,38(4):84-93.

[18]石玉堂,王晓丹.企业数字化转型对劳动力就业的影响研究——基于就业规模、就业结构的双重视角[J].经济学家,2023(10):109-118.

[19]毕娟,王鹏.数字政府与数字经济典型相关分析——基于中国各省级区域面板数据[J].北京社会科学,2023(8):68-76.

[20]章纪超,黄静.法治环境、融资支持与企业创新——来自司法体制改革的准自然实验证据[J].新金融,2023(1):50-57.

[21]蔡之兵.区域一体化、集聚经济与地方竞争:形成区域共同富裕格局的动力结构及其作用机制[J].广东社会科学,2023(6):58-70.

[22]STREINER D L. Finding Our Way:An Introduction to Path Analysis[J].The Canadian Journal of Psychiatry,2005,50(2):115-122

[23]张明倩,臧燕阳,张琬.传统贸易理论、新贸易理论和新经济地理框架下的产业集聚现象[J].经济地理,2007(6):956-960.

[24]孙源,章昌平,商容轩,等.数字营商环境:从世界银行评价标准到中国方案[J].学海,2021(4):151-159.

[25]韩亮亮,彭伊,孟庆娜.数字普惠金融、创业活跃度与共同富裕——基于我国省际面板数据的经验研究[J].软科学,2023,37(3):18-24.

[26]张瀚禹,吴振磊.共同富裕的内涵特征与测度研究[J].统计与信息论坛,2023,38(10):59-75.

[27]赵红梅,王文华.数字营商环境评价指标体系构建与实证测评[J].统计与决策,2022,38(23):28-33.

[28]刘忠敏,谢文杰,刘泓涧.技术创新、产业集聚对能源生态效率影响研究[J].价格理论与实践,2023(5):184-187,211.

[29]毛文峰,陆军.土地要素错配如何影响中国的城市创新创业质量——来自地级市城市层面的经验证据[J].产业经济研究,2020(3):17-29,126.

[30]罗超平,朱培伟,张璨璨,等.互联网、城镇化与城乡收入差距:理论机理和实证检验[J].西部论坛,2021,31(3):28-43.

[31]王帅龙,李豫新.产业结构升级对城乡收入差距的影响研究——基于新型城镇化视角下的门槛效应分析[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2022(4):81-92.

[32]宋冬林,田广辉,徐英东.数字金融改善了收入不平等状况吗?——基于创业的收入与就业效应研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2022,50(3):38-51.

[33]于文超,梁平汉.不确定性、营商环境与民营企业经营活力[J].中国工业经济,2019(11):136-154.

[34]张笑婵,李兴东.产业结构变迁对城乡收入差距的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].科技和产业,2023,23(16):50-56.

[35]赵墨,周晓林.数字普惠金融对区域经济高质量发展的影响研究——基于长三角27个中心城市的实证分析[J].青海金融,2023(6):31-36.

[36]张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[责任编辑:许 燕,夏同梅]