行动者网络视角下乡村内生发展的影响因素与路径研究

谢彩镕 黄静晗

摘要:当前我国乡村振兴战略实施取得明显成效,但乡村发展内生动力和能力不足的问题凸显。如何促进乡村内生发展成为政府决策部门和学术界共同关注的热点。文章结合行动者网络理论和新内生发展理论构建理论分析框架,运用模糊集定性比较分析法对福建省32个村社案例进行分析,研究乡村内生发展的影响因素和路径组合。研究结果表明:(1)乡村内生发展受到地方内部与外部力量、人类行动者与非人类行动者的共同作用。产业基础、政府支持变量的一致性水平超过0.90,是乡村内生发展的必要条件;党建引领、精英带动、资源禀赋、技术支持变量的一致性水平介于0.80~0.90之间,是乡村内生发展的充分条件。(2)各因素形成乡村内生发展的七条路径,根据因素匹配之间的差异,可归纳为内部主导型、外部驱动型、内外联动型三种模式。文章拓展了乡村内生发展的研究视角,为寻找乡村内生发展路径提供了经验参考。基于上述研究结果,提出推动乡村内生发展的政策启示:(1)立足整体,人类行动者和非人类行动者联动匹配激发乡村内生发展动力;(2)因地制宜,内外部要素互相作用提升乡村内生发展能力;(3)优化政府支持引导,打造多产融合发展格局,强化乡村内生发展的核心要件。

关键词:乡村内生发展;影响因素;路径;fsQCA;行动者网络理论;新内生发展理论

中图分类号:D422.6; F327文献标识码:A文章编号:1673-338X(2024)2-079-18

基金项目:国家社会科学基金项目“农村集体资产股份合作制改革的实践逻辑与推进策略研究”(19BGL172)。

Research on influencing factors and paths of endogenous rural development from perspective of actor networks

——fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis based on 32 cases in Fujian Province

XIE Cairong, HUANG Jinghan

(School of Public Administration and Law, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002)

Abstract:At present, the implementation of Chinas rural revitalization strategy has achieved obvious results, but the problems of insufficient endogenous power and capacity in rural development are highlighted. How to promote the endogenous rural development has become a hotspot of concern for both governmental decision-making departments and academics. The article combined the actor network theory and the new endogenous development theory to construct a theoretical analysis framework, and used the fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis method to analyze the cases of 32 villages and communities in Fujian Province, to study the influencing factors and path combinations of endogenous rural development. The results showed that:(1)The endogenous rural development was subject to the combined effects of local internal and external forces, and human and non-human actors. The consistency levels of variables such as industrial foundation and government support exceeded 0.90, which were the necessary conditions for endogenous rural development. The consistency levels of variables such as party building leadership, elite drive, resource endowment, and technical support were between 0.80 and 0.90, which were the sufficient conditions for endogenous rural development.(2)The factors formed seven paths of endogenous rural development, which could be categorized into internally-led, externally-driven, internal and external linkage type according to the differences between matches of the factors. This paper expanded the research perspective of endogenous rural development and provided empirical reference for finding the path of endogenous rural development. Based on the above findings, policy implications for promoting endogenous rural development were proposed as follows:(1)Based on the whole situation, matching human actors and non-human actors to stimulate the dynamics of endogenous rural development.(2)According to the local conditions, interacting internal and external factors to enhance the capacity of endogenous rural development.(3)Optimizing the support of the government to guide the development, and to create a pattern of integrated development, so as to strengthen the core elements of endogenous rural development. Keywords:endogenous rural development;influencing factors;path;fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis;actor network theory;new endogenous development theory

1引言

党的二十大报告指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。当前我国乡村振兴战略实施已经取得一定成效,但乡村发展仍然存在一系列亟待解决的问题,如乡村空心化、边缘化、衰竭化现象加剧;村民原子化、主体性意识欠缺;农业内卷化严重等(张文明等,2018)。其中乡村发展内生动力和能力不足的问题凸显(李培林,2023;田毅鹏,2023)。2016—2023年的中央一号文件中均对城乡统筹背景下如何激活我国乡村内生发展动力进行了具体的战略部署,强调“深入推进农村改革,增强农村发展内生动力”“加大农村改革力度,激活农业农村内生发展动力”等要求,这些战略部署为推进乡村内生发展提供了明确的方向指引。实现乡村内生发展已成为有效推动乡村全面振兴、促进城乡融合与共同富裕的必然要求和重要举措。

学界关于乡村转型发展的研究经历了三个阶段:以“自上而下”的资源投入形式的外生发展、以“自下而上”的本地化社会动员为核心的内生发展以及二者互动形式的新内生发展(马荟等,2020)。20世纪末,基于乡村现实实践,一种“外发促内生”与“内联促外引”相结合的新内生发展理论逐渐被提出并用于乡村转型与发展研究(Ray, 1998;何慧丽等,2014)。新内生发展理论认为,单靠乡村内部力量不足以支撑乡村的可持续发展,还需外部力量的有效融合和积极互动。它突破了“传统与现代”“外生与内生”的二元论观点,为协调内外部力量进而激发当地内生发展潜力提供了逻辑基础,也更符合当前我国促进城乡协调、共同富裕的现实需要。但目前乡村如何协同内外部力量促进内生发展仍然处于理论形成阶段,概念界定并不清晰,也未形成由明确理论基础构成的发展模型,相关的经验研究较为零散而无法提供系统的概括性结论(章志敏等,2021)。

鉴于此,本文试图回答3个问题:乡村内生发展受到哪些因素的影响?哪些因素起到关键作用?各因素形成何种路径促成乡村内生发展?通过梳理与辨析乡村内生发展概念,引入行动者网络理论,结合新内生发展理论构建分析框架,参照既有研究界定标准选择具备内生发展典型特征的32个福建省村社作为案例,运用模糊集定性比较分析法(fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA)探讨乡村内生发展的影响因素,利用组态思维探索各因素的多元组合如何形成乡村内生发展路径。

本文的边际贡献主要体现在两个方面:第一,引入行动者网络理论,拓展了乡村内生发展的解释框架。行动者网络理论和新内生发展理论强调了人类行动者与非人类行动者、地方内部与外部力量在乡村内生发展过程中的相互作用和影响,增进对乡村内生发展的理解和解释。第二,使用模糊集定性比较分析法,开展对32个中等样本量案例的分析,拓展经验研究的范围。从组态视角出发,能够有效解释多元因素组合构成的多重并发因果关系(Rihoux et al., 2008),有助于整体分析乡村内生发展的影响因素和组合路径。

2文献回顾与评述

乡村内生发展是一个方兴未艾的议题,本文回顾了乡村内生发展的内涵、影响因素、路径以及fsQCA在乡村研究中的应用等相关文献,为理论分析提供研究基础。

2.1乡村内生发展的内涵

内生发展又称“内源式发展”,学术界尚未形成统一的定义,其内涵不断丰富发展。1975年,瑞典Dag Hammarskj?ld财团正式提出“内生发展”概念(Nerfin, 1977),即“如果将发展理解为个人解放和人类的全方面发展,那么实际上这种发展只能从社会内部来促进”;1976年,鹤见和子等(1989a)在《内发的发展论》中指出,内生发展是“不同地区的人群及集团根据其固有的自然生态系统要求,适应传统文化,参照外来的知识、技能以及制度,自律地创造出来的”;1983年,弗朗索瓦·佩鲁(1987)在《新发展观》中提出,“内生的”发展指的是一个国家合理开发与利用其内部力量和资源。内生发展思想在早期阶段强调“本土”,特别是地方的权力,对外部力量持有偏见,具有较强的理想化色彩。

Ray在2000年提出新内生发展概念,试图整合内生与外生力量,既扎根本土,重视本地化参与和本土资源开发,也强调借助外来力量,关注地方与其环境之间的动态互动状况(Bosworth et al., 2016)。Suárez(2015)为新内生发展提供了一个较为完整的定义,即新内生发展是一种扎根本土的过程,旨在提高当地民众的生活质量,依靠当地的自然与文化资源,充分挖掘内部潜力,并合理有效利用外部资源,从而实现内生发展。新内生发展在价值层面强调整合性发展,主体层面强调社区化赋能,行动层面强调开放性的超地方实践,结构层面强调上下联动与内外共生,这是新内生发展与传统内生发展思想的不同之处(文军等,2022)。

新内生发展概念在乡村研究上的应用源于对乡村发展困境的反思,乡村发展需要摆脱外生发展模式,激发地方的主体性,但完全依靠乡村内部力量也是不切实际的(Ray, 2001),应当融合外生和内生两种力量(Vanclay, 2011),基于乡村的主体性、特殊性、自主性,结合外来的知识、技术、制度等实现自身的发展(鹤见和子等,1989b)。我国学者研究认为,乡村内生发展要摆脱单一指向的发展思维(张文明等,2018),不仅要承认地方在乡村发展中的主体性地位,通过挖掘和动员乡土资源实现乡村发展,也要充分利用外来力量(马荟等,2020;章志敏等,2021)。乡村内生发展被视为立足本土文化,引入外来资源,通过乡村发展的集体行动,激活乡村内部力量,是内外融合推动乡村可持续发展的过程(岳晓文旭等,2022)。

综上,本文认为乡村内生发展指的是通过本地化参与,充分挖掘乡村本土资源,合理整合利用外来资源,培育地方主体性,推动乡村实现多元、韧性、可持续的发展。乡村内生发展主要有四个特征:第一,从发展主体来看,表现为人的内生性,强调地方参与的重要性,培育地方认同;第二,从发展方式来看,表现为资源的内生性,强调乡村本土资源的开发与利用,并合理利用外部资源,实现内外部力量的协同作用;第三,从发展过程来看,表现为过程的本土化,强调本土组织建设的意义,把握乡村发展主导权;第四,从发展目的来看,表现为收益的普惠化,即发展成果由本地村民共享。

2.2乡村内生发展的影响因素

国内外学者从村社地方内外、不同行动主体等各方面寻找影响乡村内生发展的因素,本文按照村社内部因素、村社外部因素以及内外部结合三个维度对现有文献进行归纳整理。

一是村社内部因素方面,农民主体性、积极性、主动性、创造性是乡村振兴内生发展的动力来源(杨希双等,2023);基层组织对于乡村内生发展的作用也非常重要(Barke et al., 1997);乡村具备的景观、文化、土地等本土资源对乡村发展方向和模式的选择具有直接作用(李玲燕等,2022),对自身资源的有效利用和治理的低成本会影响乡村内生发展(渠鲲飞等,2019);宫本宪一(2004)则从产业角度出发,强调内生发展要以本地产业、技术、文化为基础开展经营活动,且产业开发注重多样式的、复杂化的跨产业联动,而不是单一产业的开发。

二是村社外部因素方面,部分学者侧重从外部寻找乡村内生发展的影响因素,如政府作用论,强调政府行为的嵌入是村集体经济内生发展的直接动力(范志雄等,2022);精英作用论指出,驻村干部作为嵌入型村干部和外来能人是一种第三方力量的介入,已然成为推动乡村内生发展的重要力量(郭苏建等,2019);企业作用论明确,企业要在乡村振兴中勇担使命、主动作为(张红宇,2018);社会组织作用论认为,非政府部门和各类行业协会等社会组织的参与能够促进内生发展(亨利·明茨伯格等,2007)。还有部分学者从外部要素维度出发,强调科技(黎成魁,1988)、智力、技术(闫丽娟等,2016)在乡村内生发展中的重要性。

三是综合内部与外部因素方面,龙花楼等(2011)指出,乡村转型发展由内部和外部因素共同驱动;赵秋倩等(2021)指出,村庄能人牵头、复合产业建立、政府组织支持和制度要素变革为实现乡村内生发展提供动力支持;苏毅清等(2023)提出“外部激活+内部重塑”的乡村内生发展动力机制,认为由中央政府、地方政府、社会企业等社会力量与村民参与、自治组织、合作社等内部力量的组合共同形成了内外匹配、互动的乡村内生机制。

2.3乡村内生发展的路径

关于如何促进乡村内生发展,学者们从不同视角提出自己的看法:一是内部重塑视角,Lowe等(1993)认为,要从提高地方参与、培育地方认同、开发和利用乡村资源三方面入手提升乡村内生发展。二是外部促进内生视角,李怀瑞等(2021)以社区导向型组织化和市场导向型组织化两种手段入手分析社会力量参与乡村内生发展的路径。三是内外结合视角,张丙宣等(2020)认为,通过创新驱动发展、多领域协同改革、构建包容性制度、推进组织创新等措施能够增强乡村内生能力;朱娅等(2019)强调,要在重塑村民文化自觉、自信的基础上进行创新治理,重构乡村共同体,将外部政策、资源支持内化为乡村内生发展。

2.4 fsQCA在乡村研究中的应用

在乡村内生发展的研究中,个案研究是主流(马荟等,2020;赵秋倩等,2021;苏毅清等,2023),也有少量多案例研究(岳晓文旭等,2022;吴茂英等,2023)。随着fsQCA在解释多重并发因果关系等复杂问题上的方法优势越来越受到社会科学界的肯定,fsQCA日益被应用于乡村经济、乡村治理、乡村旅游等乡村问题的研究。如郝政等(2022)用fsQCA探究创业生态系统多因素组合对乡村产业振兴质量的影响路径与因果机制;文宇等(2023)基于TOE框架的组态分析识别出技术组织互构型、协同共生融合型、数字环境赋能型等三种驱动高水平数字乡村治理绩效的路径;满小欧等(2023)研究表明,乡村振兴是“外源—内源”多要素组合的综合结果,组织建设和基础支持是乡村振兴的必要条件,生态建设是乡村振兴的有效突破口。

通过对上述文献的梳理,不难看出国内外学者对乡村内生发展的内涵、影响因素、路径等方面进行了较为丰富研究,fsQCA在乡村研究中的应用也越来越普遍,为后续研究提供了支持,但现有研究仍存在不足,主要表现为两个方面:一是既有研究已经关注到内外部因素对乡村内生发展的共同作用,但将内外部因素相结合的系统性理论分析框架较少;二是总体来看,当前关于我国乡村内生发展的经验研究较少,在方法上仍是以定性研究为主,主要为单案例研究,对普遍性的解释力不足。此外,乡村内生发展研究具有复杂性,传统线性回归分析方法聚焦于探索单个因素的净效应,且对于变量之间非对称关系很难处理,在研究此类问题上具有一定的局限性。基于此,本文引入行动者网络理论构建乡村内生发展的理论分析框架,运用fsQCA分析处理32个案例的中等样本量,讨论乡村内生发展的影响因素和组态路径,能够从理论建构到案例经验的讨论中丰富这一主题的研究。

3理论分析框架与研究方法

在借鉴既有研究的基础上,本文结合行动者网络理论和新内生发展理论构建乡村内生发展的理论分析框架,运用模糊集定性比较分析法分析乡村内生发展的影响因素和组态路径。

3.1理论分析框架

由于行动者网络理论与新内生发展理论在行动场域开放性、行动主体多元性、行动过程互动性、行动结果互惠性等方面具有较强的契合性,本文将二者相结合构建理论分析框架,并提出研究假设。

3.1.1行动者网络理论与新内生发展理论的整合

内生发展理论源自于对传统外生发展的反思。传统外生发展是一种“自上而下”的由政府或其他外来力量进行开发的发展模式,这种发展模式过度强调经济增长而忽视乡村的自主性和多元发展,忽略了生态、文化、公平、生活质量等非经济要素的重要性(张环宙等,2007)。基于外生发展模式在实践中的反思,同时在全球化、新自由主义、地方自治社会思想的影响下(Margarian, 2013),20世纪70年代末学者们逐渐将研究的重点转向“以人为中心的内生发展模式”(张环宙等,2007),实现了从“自上而下”到“自下而上”的转变,强调地方力量、本土资源、本土组织在乡村发展中的重要性。20世纪末,内生发展过于强调“本土化”“地方化”以及盲目排斥外部力量的理念受到了挑战,新内生发展理论逐渐被提出并用于乡村转型与发展的研究。新内生发展理论将“地方—超地方”的框架带入乡村发展研究中,从全面立体的、互动联合的、动态平衡的视角来观察现实乡村发展。新内生发展理论提供的逻辑是:乡村内生发展需要外部力量和内部力量的有机融合,为协调内外部力量进而激发当地内生发展潜力提供了逻辑基础。

关于新内生发展理论在乡村的应用与发展,学者们的研究主要集中在实现路径或发展动力机制的探究上(张玉强等,2019;刘璇等,2023),但多数聚焦于宏大路径的研究,而新内生发展作为一种价值理论和发展模式在乡村落地实施,需要更加具体的发展路径和行动框架的指引。Jenkins(2000)提出行动者网络理论(Actor Network Theory, ANT)是内生式发展的基础理论,是内生式发展的概念化过程,以探索地方内在因素和外在因素的综合效应为宗旨,关注异质行动者有效融入乡村转型发展进程的作用,从而促进多元行动者之间的耦合互动与空间演变(Jóhannesson, 2005;Horlings et al., 2012)。乡村内生发展需要异质行动者之间的密切协作,因此,行动者网络理论为其提供了一个有解释力的理论视角。

行动者网络理论是法国社会学者Michel Callon、Bruno Latour和John Law等于20世纪80年代中期提出的一种科学实践研究方法。Callon(1984)指出,行动者、转译、网络为ANT的三大构成,行动者是广义的,包括人类和非人类行动者;转译是核心,实质就是理解每个行动者的利益并加以转换,从而达成共识的过程,包括问题呈现、利益赋予、征召、动员、异议五个关键环节;网络是一种描述连接的方式,强调工作、互动、流动、变化的过程。学者们对行动者网络理论在乡村转型与发展上的应用研究,包括乡村转型与重构(Murdoch, 2000;吕慧妮等,2023)、乡村空间商品化(Marin, 2000;王鹏飞等,2017)、乡村规划与建设(Lowe et al., 1997;邹明妍等,2019)、乡村旅游升级(郑辽吉,2018)等。行动者网络理论提供的最重要的逻辑是:乡村内生发展的过程实际上是一个由政府、企业与社会组织、外来能人、村社干部、村民、村社组织等人类行动者和技术、智力、领导力、资金、政策、资源、产业基础等非人类行动者共同构成的异质性网络空间,通过问题呈现、利益赋予、征召、动员、异议等环节形成稳固的利益联盟,共同朝着乡村内生发展这一共同目标而运作,为探索乡村异质行动者之间的互动机制提供了逻辑基础。

新内生发展理论阐明了乡村作为一个开放系统,应积极对接与融合外部力量,主张走内外资源有效结合、协调运作和充分激发村民主体性、使得发展成果由本地村民共享的乡村发展道路(慕良泽等,2021)。而行动者网络理论整合了乡村内生与外生的二元论观点,使自然与社会、人与非人、地方与地方外的二元对立统一起来,关注内外部要素、人类行动者和非人类行动者的互动和同等地位(Latour, 2005),强调多元主体相互联系、协调互动、收益普惠的关系状态,两者理念高度契合。

3.1.2行动者网络视角下乡村内生发展的理论分析框架

鉴于行动者网络理论与新内生发展理论在行动场域开放性、行动主体多元性、行动过程互动性、行动结果互惠性等方面具有较强的契合性,将二者结合构建理论分析框架,能够为乡村内生发展提供系统性的解释与指引。鉴于此,本文构建行动者网络视角下乡村内生发展的分析框架,通过整合各类要素,结合乡村内外部行动者,细化人类行动者和非人类行动者,厘清乡村内生发展情境下的多元行动主体,塑造乡村内生发展的理论分析框架,如图1所示。本文认为乡村内生发展过程是一个由政府、企业与社会组织、外来能人、村社干部、村民、村社组织等人类行动者和技术、智力、资金、政策、领导力、资源禀赋、产业基础等非人类行动者共同构成的内外部联结的异质性网络空间,各行动主体通过政府支持、社会资本注入、党建引领、精英带动、村民参与、数字支撑、技术支持、产业结构转型、资源活化等转译行为,形成利益者联盟,为实现资源内生、组织内生、人的内生和经济发展的乡村内生发展这一共同目标而协调运作。基于以上分析,本文提出假设H1。

H1:乡村内生发展受到乡村内部和外部力量、人类行动者与非人类行动者的共同作用,不同因素组合能够以“殊途同归”的方式实现乡村内生发展。

3.2研究方法

本文采用以案例研究为导向的集合论方法,即模糊集定性比较分析法对案例数据进行分析,从案例数据中建构出研究议题的因果性关系,识别乡村内生发展的影响因素和组态路径。

3.2.1模糊集定性比较分析

定性比较分析方法(QCA)最早由查尔斯·拉金于1978年提出,该方法主要基于多个案例之间的比较分析,旨在解决由“多重复杂并发因果”引发的复杂社会议题,寻求条件组态与结果间的因果关系。随着QCA方法的发展,已形成四种类型的定性比较分析法:清晰集定性比较分析(crisp-sets Qualitative Comparative Analysis, csQCA)、多值集定性比较分析(multi-value Qualitative Comparative Analysis, mvQCA)、模糊集定性比较分析、时序性定性比较(Temporal Qualitative Comparative Analysis, TQCA)。fsQCA是一种对主观条件变量进行更为精准赋值的重要工具,克服了必须进行变量两分类为“1”或者“0”在应用中的局限,能够较好地描述变量在程度或水平上的变化,可以缩小主观变量数据化过程中所产生的误差,更加贴合客观实际。本文选择fsQCA的原因在于:首先,乡村内生发展是一个复杂的系统,其产生是内外部力量和不同行动者等多因素综合作用的结果,符合“多重复杂并发因果”的特征,因此适合用定性比较分析法。其次,乡村内生发展的变量赋值在现实中很难通过0或1来进行完全界定,其条件在程度或水平上是变化的,通过fsQCA可以对变量进行详细划分,有效识别乡村内生发展的影响因素和组合路径,并进一步探索条件组合情况对结果的解释力度。因此,本文选择fsQCA作为研究方法具备较成熟的适用性。

模糊集定性比较分析方法的实施有三个步骤:首先,条件选择与模型构建,根据理论和经验知识在案例中挑选合适的条件来回答问题;其次,对相关变量进行赋值,依托与被研究对象的经验知识,将某一数值赋给某个变量,从而代表影响特定结果条件下的信息;最后通过软件进行单变量的必要性分析,查看是否存在给定结果的必要条件,在此基础上进行标准分析并得出解。

3.2.2变量设置

目前关于乡村内生发展的衡量,大多聚焦于资源、组织、认同三个方面的主观指标,但经济发展对于乡村内生发展结果也至关重要,因此,乡村内生发展除了关注资源、组织、认同之外,还应该重视乡村经济发展的客观状况等。本文将对每个变量做出具体解释。结果变量及条件变量标准与赋值如表1所示。

(1)结果变量:即乡村内生发展,参考张文明等(2018)提出的乡村内生发展三要素——资源、参与、认同的基础上,结合张玉强等(2019)提出的资源内生、组织动员、身份认同三要素,并根据中国乡村发展实际,本文将乡村内生发展要素的衡量分为资源内生、组织内生、人的内生、经济发展四个方面:一是资源内生,即以当地资源来发展具备当地特色的产业,实现乡村产业在地化培育;二是组织内生,即乡村内部建立了完善的组织结构和治理运作机制,党组织、村民自治组织、集体经济组织及其他社会组织形成有效的协同治理网络和运行机制;三是人的内生,即地方村民通过身份、领主意识、归属感、认同感、自豪感所体现出的地方性表征;四是经济发展,即可持续发展的村社集体经济。本文结果变量校准综合采用QCA分析技术中的四值模糊集校准法:符合一个条件赋值为0,符合两个条件赋值为0.33,符合三个条件赋值为0.67,符合四个条件赋值为1。

(2)条件变量:综合现有文献对乡村内生发展影响因素的研究,以及行动者网络理论和新内生发展理论,本文认为政府支持、党建引领、精英带动、社会资本注入、村民参与、资源禀赋、产业基础、技术支持、数字支撑是影响乡村内生发展的关键因素。本文条件变量采用QCA的两种赋值方式:一是二分赋值法,0=完全不隶属,1=完全隶属;二是四值模糊集校准法。

政府支持:指的是中央政府和各级地方政府提供的政策或资金支持。政府的聚合力和强制力使其成为乡村内生发展中最直接的外生动力,为激活乡村内生动力提供引导和保障作用(闫丽娟等,2016;范志雄等,2022)。本文以案例文本中是否出现“政府给予乡村政策或资金上的支持”来衡量政府支持变量,若无政府支持赋值为0,有政府支持赋值为1。

党建引领:指的是乡村基层党组织通过价值引领、组织嵌入、社会动员、党群联心等方式等引领乡村发展,表现为“党建+”治理格局。农村基层党组织的角色定位和治理优势的发挥,将直接影响到乡村发展效能(李想等,2022)。管珊(2024)指出,党建引领为新型农村集体经济发展提供根本驱动力,为乡村发展提供内生动力。本文以案例文本中“党建引领发挥作用的程度”来衡量党建引领变量,若党建引领程度低赋值为0,党建引领程度高赋值为1。

精英带动:指的是外来能人或村庄精英,如返乡创业者、大学生、乡贤、村社干部等主体在乡村发展中调动资源发挥带头作用。精英具备较强的个人能力和社会关系网,能够有效识别和整合资源,是推动乡村发展的“带头人”(郭苏建等,2019;李裕瑞等,2020)。本文以案例文本中“有无能人发挥带头作用”来衡量精英带动变量,若无精英带动赋值为0,有精英带动赋值为1。

社会资本注入:指的是企业和社会组织以合作共建形式参与到乡村发展。社会资本是乡村内生发展的助推器和重要力量,其凭借灵活性和创新性,能够为乡村发展提供多元化服务,实现更富韧性和活力的乡村内生发展(闫丽娟等,2016;李怀瑞等,2021)。本文以案例文本中“不同类型社会资本参与(私营企业、国有企业、民办非企业单位、社会团体、基金会等)”来衡量社会资本注入变量,若无社会资本进入赋值为0,一种社会资本进入赋值为0.33,两种社会资本进入赋值为0.67,三种及以上社会资本进入赋值为1。

村民参与:指的是村民主动参与乡村志愿活动和村务管理活动。村民是乡村振兴的主角,是乡村发展的主体力量,充分激活村民的主体性自觉有利于实现乡村内生发展(杨希双等,2023)。本文以案例文本中是否出现“村民参与志愿活动(卫生、敬老等);村民参与村务管理(监督、决策、会议活动)”来衡量村民参与变量,若两者都没有赋值为0,有参与志愿活动但没有参与村务管理赋值为0.33,有参与村务管理但没有参与志愿活动赋值为0.67,两者都有赋值为1。

资源禀赋:指的是村庄自身所拥有的优势资源,包括村庄的生态、文化、红色、区位等资源。资源是乡村发展的基础,实现乡村可持续内生发展需要依赖乡村资源禀赋的结构升级(张丙宣等,2018;李玲燕等,2022)。本文以案例文本中“村庄所具有的优势资源数量(生态、文化、红色、区位等资源)”来衡量资源禀赋变量,若无优势资源赋值为0,一项优势资源赋值为0.33,两项优势资源赋值为0.67,三项及以上优势资源赋值为1。

产业基础:指的是乡村产业的发展状况,表现为单一特色产业发展和产业融合发展两种类型。复合产业的建立是乡村发展的基础构筑,乡村产业的多元融合发展是实现乡村内生发展的关键(宫本宪一,2004;赵秋倩等,2021)。本文以案例文本中“产业发展情况”来衡量产业基础变量,若是单一特色产业赋值为0,产业融合则赋值为1。

技术支持:指的是专家、技术员、学者们为乡村发展提供的智力、技术等方面的支持。技术创新是乡村发展的根本动力和灵魂,能够起到提高农产品质量、节约生产成本、促使农业增产、提升村民素质、推动乡村科学发展的作用(闫丽娟等,2016;王兰,2020)。本文以案例文本中“有无专家等技术团队提供技术支持”来衡量技术支持变量,若无技术支持赋值为0,有技术支持赋值为1。

数字支撑:指的是互联网技术在乡村发展中的应用,如乡村数字治理或乡村数字产业发展等。互联网和现代信息技术的发展为乡村转型发展提供新的硬件支持,数字赋能乡村社会能够有效提升乡村内生发展水平(沈费伟,2021)。本文以案例文本中“有无使用互联网等数字技术(如乡村数字治理或数字产业发展等)”来衡量数字支撑变量,若无数字支撑赋值为0,有数字支撑赋值为1。

4数据来源与案例选择

本文遵循理论抽样原则,选择福建省9个地级市32个符合乡村内生发展特征的村社作为样本,组成案例数据库,样本选择力图确保案例间具有一定的同质性和异质性,以及案例材料的全面性。

4.1数据来源

本文的材料主要来源于福建省农业农村厅提供的案例资料,辅之实地调研以及政务公开平台、新闻媒体报道等二手资料。福建省共有15362个村社,近年来将增强乡村内生发展动力作为全面推动乡村振兴的重要手段,成效明显。本文选取福建省下辖的福州、厦门、泉州、漳州等9个地级市的32个符合乡村内生发展特征的村社作为案例数据库。

4.2案例选择

定性比较分析方法在样本数量的选择上既适合于小案例数的研究,也适合中等规模样本和超过100个案例数的大样本,样本数在10~60个之间的比较研究是定性比较分析方法的长项。定性比较分析方法以案例研究为导向,遵循理论抽样而非随机抽样原则(Rihoux et al., 2008),对于样本选择要求保证案例间具有一定的同质性和异质性(杜运周等,2017)。因此本文案例的选择标准遵循三个原则:第一,案例的同质性,即所选择的案例事实上存在某种程度的相似性使其能够进行比较,参照既有研究中关于乡村内生发展的界定标准,选择具备本土生产方式(Suárez, 2015;马荟等,2020)、外部资源介入(Ray, 1998;张玉强等,2019)、集体经济发展较好(张文明等,2018;保母武彦,2021)为典型特征的福建省村社;第二,案例的异质性,所选案例在发生区域、资源禀赋、发展路径上体现出多样性特征;第三,案例材料的全面性,本文所获得的案例材料主要来源于福建省农业农村厅提供的资料,辅之实地调研以及政务公开平台、新闻媒体报道等二手资料,本文案例库支撑材料文字总量达14万字,材料较为全面,可信度较高。根据以上原则本文共选取32个村社组成案例数据库,如表2所示。

5结果分析

在案例数据收集整理的基础上,运用fsQCA3.0软件对福建省32个村社案例进行单变量的必要性分析,获得乡村内生发展的必要条件和充分条件;在此基础上进行条件组态的充分性分析,得出乡村内生发展的组态路径,归纳出内部主导型、外部驱动型与内外联动型三种发展模式并加以详细分析。

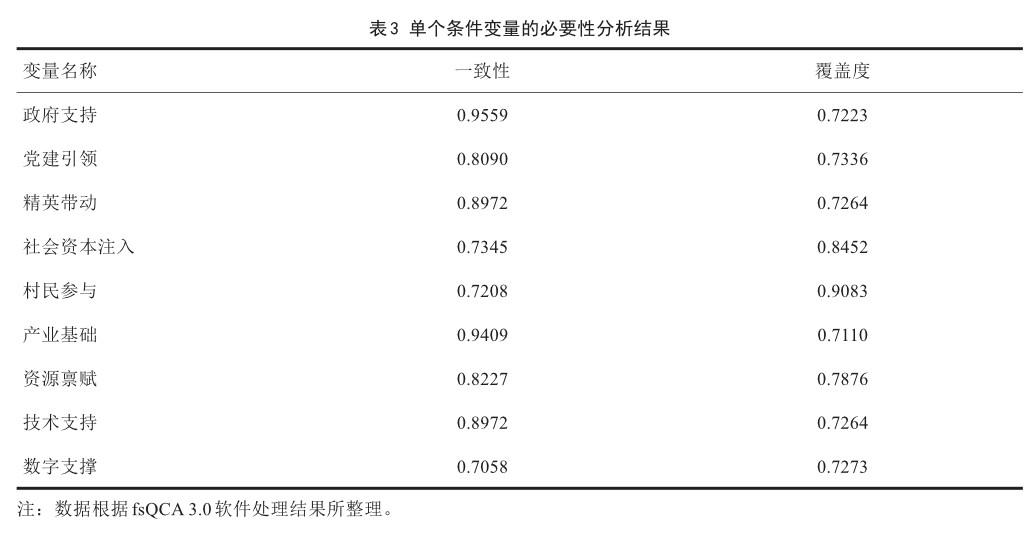

5.1单变量的必要性分析

单个变量的必要性分析是衡量所选变量中单一变量对结果变量解释力的一种方法。其中一致性评估结果被认为是必要的前因条件时达成一致的程度;覆盖度评估必要前因条件的切题性,即前因条件实例与结果实例配对的程度。单个变量是否具有必要性主要取决于一致性高低,一致性公式简化如式(1)所示。

式(2)中,Xi表示前因变量的隶属度,Yi表示结果变量的隶属度,通过运算得出单个变量的必要性分析结果,如表3所示。

表3结果显示,“政府支持、产业基础”变量的一致性水平超过0.90,“党建引领、精英带动、资源禀赋、技术支持”变量的一致性水平介于0.80~0.90之间,说明“政府支持、产业基础”是乡村内生发展的必要条件,“精英带动、党建引领、资源禀赋、技术支持”是乡村内生发展的充分条件,对乡村内生发展具有一定促进作用。由于乡村内生发展是多因素综合作用的结果,因此还需对其进行组合条件分析。

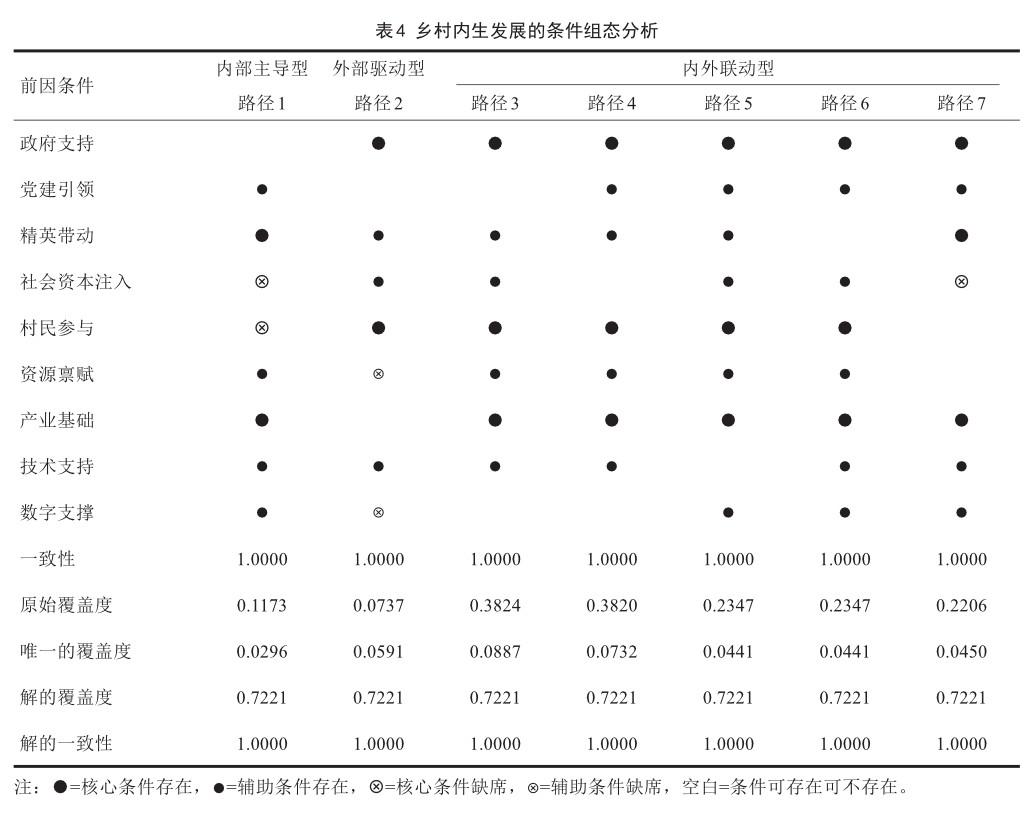

5.2条件组态的充分性分析

组态分析主要揭示与乡村内生发展相关的条件属性的组合,若干变量的组态表达出不同的功能、效应、路径。本文在进行数据处理时,将一致性阈值设置为0.80,案例频数阈值设置为1,并将PRI一致性(Proportional Reduction in Inconsistency)阈值设置为0.75,在此基础上进行标准分析,最后结合中间解和简约解来解释所得到的7种条件组态,乡村内生发展的条件组态分析如表4所示。由表4可知,7种组态整体一致性均为1.0000,大于0.80的建议阈值,7种条件组态的一致性均为1.0000,均大于0.80的理论阈值,说明这7种条件组态均为乡村内生发展的充分条件。此外,7种组态总体解的覆盖度为0.7221,说明这7种组态能够有效解释72.21%的案例。总的来说,上述7种组态对乡村内生发展均具有较好的解释力。根据核心条件和辅助条件的不同,7种组态可以归纳为内部主导型、外部驱动型与内外联动型三种模式。

内部主导型:内部行动者的相关条件变量在乡村内生发展发挥了巨大的作用,使得具备该类条件的乡村在内生发展中呈现出良好的态势。内部主导型以路径1为典型代表。

路径1表示,当乡村内部具备良好的产业基础和强大的精英团队带动时,并辅之较高的党建引领、资源禀赋、数字支撑和技术支持,即使外部社会资本注入不足,也能实现内生发展。该路径能解释11.73%的案例。这类发展模式的乡村更加注重内部力量的重要性,强调通过发挥精英带动和加强产业融合的核心条件来实现乡村内生发展。以典型乡村宁德柏洋村为例,虽然柏洋村外部社会资本注入不足,但在强大的精英团队带动与良好的产业基础的双重加持下,强化党建引领,紧紧围绕邻近宁德核电区位优势,依托村庄自然、文化资源,加强与高校的技术合作,做实“核电服务”文章,发展现代农业和旅游经济,打造一二三产业融合发展和智慧村务管理的乡村治理新模式。当前,柏洋村实现了村集体与村民“双增收”,从一个“无址议事、无钱办事、无人管事”的典型偏远贫困村迈向“党建强、产业旺、村民富、村庄美、文化兴、邻里和”的新时代产村融合的共同富裕示范村。

外部驱动型:以外部行动者为主要驱动力量,激发了内部要素与之互动,实现乡村内生发展。外部驱动型以路径2为典型代表。

路径2表示,在资源禀赋不足的乡村,如果具备较高的政府支持,辅之外部社会资本注入、精英带动和较好的技术条件,带动村民并获得其响应,推动村社走上内生发展道路。该路径能够解释7.37%的乡村内生发展案例。以典型乡村三明西洋村为例,西洋村虽然内部资源较少,但在政府的支持下,西洋村充分利用补助的“杠杆”作用,立足库区重点镇的区位优势,依托城市辐射带动作用,积极对接外部社会资本,大力发展物业经济;同时发挥“智囊团”的人才带动作用,创新“农家书屋+”模式,为乡村振兴注入了源源不断的文化动力,积极引导村民投身社会治理、乡村振兴、文明创建活动。西洋村借势借力,持续置办物业资产,2021年村集体经营性收入达219万元,尊老、敬老、爱老、助老、孝老文化蔚然成风,村民幸福感、获得感显著增强。

内外联动型:路径3至路径7表明,内部行动者和外部行动者共同推动了乡村内生发展。在这5种组态路径中政府支持、精英带动、村民参与、产业基础四个条件是核心要素,由内外部异质行动者所组成的不同核心条件和辅助条件的组合能够以“殊途同归”的方式达到乡村内生发展。因此,本文将具有此类特征的条件组态统称为内外联动型。通过进一步分析,这5种不同的组态路径表现出一定的差异性。

路径3表示,政府支持、村民参与、产业基础为乡村内生发展的核心存在条件,精英带动、社会资本注入、资源禀赋、技术支持为辅助存在条件。该路径能够解释38.24%的乡村内生发展案例,唯一覆盖度为所有路径中最高。以典型乡村厦门黄厝村为例,黄厝村地处闽南“金三角”厦漳泉半小时生活圈,受城市辐射带动,依托政策支持,立足当地文化、生态、地理优势,打造“艺匠小镇”,用文化牌、艺术范赋能现代农业、乡村旅游,加快产业融合发展;同时不断加强与外部社会资本的合作,如与厦门旅游集散服务中心、厦门农行翔安支行等达成多项合作,与高校以及其他农业专家达成技术合作,共同打造乡村振兴新样板。黄厝村结合自身实际探索走出了一条用文化再造乡村、用艺术赋能乡业的乡村振兴新路。

路径4表示,政府支持、村民参与、产业基础在乡村内生发展中发挥了核心作用,精英带动、党建引领、资源禀赋、技术支持发挥了补充作用。该路径能够解释38.20%的乡村内生发展案例。以典型乡村南平大禄村为例,大禄村地处延平、古田、建瓯三县(市、区)的结合部,依托政府财政支持,立足红色资源和生态优势,激发新乡贤力量,探索建立“1234”①抓党建促乡村振兴模式,形成“支部引路、党员带路、产业铺路、群众行路”的良好发展格局;同时发挥省级科技特派员和服务团队作用,开展专业技术指导。2020年大禄村实现村集体年收入30万元左右,村民的认同感和凝聚力不断提高。

路径5表示,政府支持、村民参与、产业基础是乡村内生发展的核心条件,党建引领、精英带动、社会资本注入、资源禀赋、数字支撑是其辅助条件。该路径能够解释23.47%的乡村内生发展案例。以典型乡村漳州新建村为例,新建村坚持党建引领,充分利用红色历史资源和绿色生态优势,在“红”和“绿”上写“文章”,发展乡村生态旅游,带动林、果、茶、蜂等一体化的十大产业发展;同时借助外力,充分借助上级资金、技术、数字基础、人才、企业等力量,携手村民共同开拓致富新路子,激活自身发展内生动力,形成“新乡贤带动+智慧乡村建设”的治理模式,从“空壳村”蜕变为乡村振兴发展示范村,2021年村集体经济收入达83万元。

路径6表示,政府支持、村民参与、产业基础是乡村内生发展的核心条件,社会资本注入、党建引领、资源禀赋、数字支撑、技术支持发挥了辅助作用。该路径能够解释23.47%的乡村内生发展案例。以典型乡村福州坵演村为例,坵演村立足天然温泉、古厝老宅、红色文化等优势资源,打造大樟溪沿岸第一块绿色生态现代化农业观光园;坚持党建引领、依托上级扶持,汇聚乡村振兴组织“驱动力”;发挥科技特派员作用,整合种植业与互联网创新成果,凝聚乡村振兴科技“驱动力”;同时创新“村集体+企业+村民”合作社模式,积极对接外部社会资本,引导村民自主参与,激发乡村振兴“源动力”。

路径7表示,在政府支持和精英团队带动下,村社有良好的产业基础,发挥党建引领作用,辅之数字支撑和技术支持,能使其产生内生发展效果。该路径能够解释22.06%的乡村内生发展案例。以典型乡村龙岩上蕉村为例,上蕉村依托省级乡村振兴试点村项目资金建成智能温控大棚育选基地;充分发挥驻村第一书记等能人的带动作用,坚持支部引领,党员先行先试,积极发展林下经济特色产业,构建完善的“线上+线下”模式的电商营销体系,打造本地特色优势产业的知名品牌。2021年,上蕉村实现村集体经济收入57.4万元。

综合上述三种乡村内生发展模式和7条发展路径,验证假设H1成立。

6研究结论、讨论与政策启示

本文结合行动者网络理论和新内生发展理论构建理论分析框架,以福建省32个村社作为案例数据,利用fsQCA进行数据分析,挖掘影响乡村内生发展的关键影响因素并就其影响因素的组合路径进行了研究,在此基础上得出研究结论、讨论及政策启示。

6.1研究结论

本文通过福建省32个村社的案例数据,利用fsQCA进行数据分析,得出三点研究结论。

第一,乡村内生发展受到乡村内部和外部力量、人类行动者与非人类行动者的共同作用,其中主要影响因素有政府支持、党建引领、精英带动、社会资本注入、村民参与、资源禀赋、产业基础、技术支持、数字支撑等。

第二,单因素必要性显示,产业基础、政府支持是乡村内生发展的必要条件,党建引领、精英带动、资源禀赋、技术支持是乡村内生发展的充分条件。

第三,在9个因素的不同组合下,形成触发乡村内生发展的7条路径,根据因素匹配之间的差异,7条发展路径可归纳为:内部主导型、外部驱动型、内外联动型三大发展模式。其中路径3是最主要的解释路径,即政府支持、村民参与、产业基础是乡村内生发展的核心条件,精英带动、社会资本注入、资源禀赋、技术支持是辅助条件。

6.2讨论

与已有研究相比,本文增进了对乡村内生发展的理解和解释,主要表现在三个方面。

第一,乡村内生发展是由村社内外部多因素综合作用的结果,这与赵秋倩等(2021)、苏毅清等(2023)研究结果一致。但他们更多关注乡村内外部力量与乡村内生发展的关系,本文在此基础上引入行动者网络理论,不仅关注内外部力量,还细分了人类行动者与非人类行动者,提出乡村内生发展受乡村内部和外部力量、人类行动者与非人类行动者的共同作用,拓展了乡村内生发展的研究视角。

第二,由内外部异质行动者所组成的不同要素组合能够以“殊途同归”的方式实现乡村内生发展,即乡村内生发展的驱动路径具有多样化组态,并归纳出了外部驱动型、内部主导型、内外联动型等三种乡村内生发展模式。

第三,现有关于乡村内生发展的研究,个案研究是主流方法(马荟等,2020;赵秋倩等,2021;苏毅清等,2023)。本文采用多案例定性比较分析方法,扩展了研究对普遍性的解释力。

本文也存在一定的局限性,由于数据获得方面的限制,本文仅分析了福建省32个村社的数据,而我国不同省份的乡村在资源禀赋、发展路径等方面存在差异,内生发展水平不同,未来可以扩大研究区域,开展比较分析,对现有研究形成更好的补充与完善。

6.3政策启示

根据上述研究结果,本文从激发乡村内生发展动力、提升内生发展能力、强化乡村内生发展核心要件三个方面提出政策启示。

第一,立足整体,人类行动者和非人类行动者联动匹配激发乡村内生发展动力。在行动者网络视角下,乡村内生发展同时受到人与“非人”因素的双重等价影响,人的因素在乡村内生发展中起到直接作用,“非人”的因素发挥着催化主体行动的作用,二者缺一不可。乡村内生发展的过程实际上是一个由政府、企业与社会组织、外来能人、村社干部、村民、村社组织等人类行动者和技术、智力、领导力、资金、政策、资源、产业基础等非人类行动者共同构成的异质性网络空间。乡村内生发展的联合匹配策略要求构建多元平等的行动者网络,充分调动多方行动者的积极性,加强人与“非人”因素的协调互动,促使行动者间形成发展合力,持续激活乡村内生发展动力。

第二,因地制宜,内外部要素互相作用提升乡村内生发展能力。由于不同地区的乡村在内部资源禀赋、社会经济发展状况、外部力量支持等方面存在差异,因此各乡村在制定乡村内生发展策略和优化路径时需因地制宜。对于外部驱动型来说,村社要在立足本土资源的基础上,合理引导外部资本嵌入,积极融合外部资金、政策、技术、智力和资源,夯实乡村内生发展的外部基础保障,更好地让外源力量助力乡村内生发展;对于内部主导型来说,要更加注重调动乡村内部一切可利用的资源,特别是发挥村民主体地位,培育乡村发展原生动力,激活乡村内生发展活力;对于内外联动型来说,要注重“外源+内源”的优势融合,加强城乡要素的协同发展,内外联动实现乡村内生发展,促进城乡共同富裕,增强乡村可持续发展能力。

第三,优化政府支持引导,打造多产融合发展格局,强化乡村内生发展的核心要件。政府支持和产业基础是乡村内生发展的必要条件,政府作为外部力量的主要行动者,在乡村内生发展中发挥着引导、催化和支持、保障作用,一方面依托政府顶层规划和示范激励,引导、刺激行动主体有序进入乡村,有效推动乡村可持续内生发展;另一方面加大政府财政投入,强化政策保障力度,为乡村内生发展提供良好的基础保障和环境支持。产业发展是乡村内生发展的核心,为乡村发展提供内生动能,要基于乡村本土资源打造特色产业,努力朝着乡村一二三产业融合发展的方向前进,促进产业转型升级,不断创新新业态,实现自我导向式的乡村内生发展。

参考文献

保母武彦.日本乡村振兴的历史经验及教训[J].中国乡村发现, 2021(1):140-143.

杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界, 2017 (6):155-167.

范志雄,徐辉.集体经济内源式发展的逻辑表征——以甘肃省W村为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(4):9-16.

弗朗索瓦·佩鲁.新发展观[M].张宁,丰子仪,译.北京:华夏出版社, 1987.

宫本宪一.环境经济学[M].朴玉,译.北京:三联书店, 2004.

管珊.党建引领新型农村集体经济发展的实践逻辑与效能优化——基于鲁中典型村的历时性探讨[J].中国农村观察, 2024 (1): 146-160.

郭苏建,王鹏翔.中国乡村治理精英与乡村振兴[J].南开学报(哲学社会科学版), 2019 (4):62-75.

郝政,何刚,王新媛,等.创业生态系统组态效应对乡村产业振兴质量的影响路径——基于模糊集定性比较分析[J].科学学与科学技术管理, 2022, 43 (1):57-75.

何慧丽,邱建生,高俊,等.政府理性与村社理性:中国的两大“比较优势”[J].国家行政学院学报, 2014 (6):39-44.

鹤见和子,川田侃.内发的发展论[M].东京:东京大学出版会, 1989a.

鹤见和子,胡天民.“内发型发展”的理论与实践[J].江苏社会科学, 1989b (3):9-15.

亨利·明茨伯格,廉晓红.发展的反思[J]. IT经理世界, 2007, 10 (9):68-74.

黎成魁.科学和技术:内源发展的选择[C]//联合国教科文组织.内源发展战略.北京:社会科学文献出版社, 1988.

李怀瑞,邓国胜.社会力量参与乡村振兴的新内源发展路径研究——基于四个个案的比较[J].中国行政管理, 2021 (5):15-22.

李玲燕,裴佳佳,叶杨.“资源—要素—政策”相协调下乡村典型发展模式与可持续发展路径探析[J].中国农业资源与区划, 2022, 43 (10):220-231.

李培林.乡村振兴与中国式现代化:内生动力和路径选择[J].社会学研究, 2023, 38 (6):1-17, 226.

李想,何得桂.制度同构视野下党建引领新型农村集体经济发展的过程与机制——基于“三联”促发展工作实践的分析[J].党政研究, 2022(4):72-83, 126.

李裕瑞,常贵蒋,曹丽哲,等.论乡村能人与乡村发展[J].地理科学进展, 2020, 39 (10):1632-1642.

刘璇,秦婉聪.西部地区乡村振兴的新内源发展机理与路径研究[J].云南农业大学学报(社会科学版), 2023, 17 (5):30-36.

龙花楼,李婷婷,邹健.我国乡村转型发展动力机制与优化对策的典型分析[J].经济地理, 2011, 31(12):2080-2085.

吕慧妮,杨忍.基于行动者网络的乡村转型及其空间生产研究——以凤和空港小镇为例[J].人文地理, 2023, 38 (1):130-139.

马荟,庞欣,奚云霄,等.熟人社会、村庄动员与内源式发展——以陕西省袁家村为例[J].中国农村观察, 2020 (3):28-41.

满小欧,李贺云,娄成武.外源驱动与内源发展:乡村振兴的实践路径与推进机制——基于全国26个典型案例的模糊集定性比较分析[J].东北大学学报(社会科学版), 2023, 25 (4):81-88.

慕良泽,王颖.新内生发展视阈下脱贫攻坚与乡村振兴的衔接[J].山西农业大学学报(社会科学版), 2021, 20 (2):43-50.

渠鲲飞,左停.乡村振兴的内源式建设路径研究——基于村社理性的视角[J].西南大学学报(社会科学版), 2019, 45 (1):55-61, 194.

沈费伟.数字乡村的内生发展模式:实践逻辑、运作机理与优化策略[J].电子政务, 2021 (10):57-67.

苏毅清,邱亚彪,方平.“外部激活+内部重塑”下的公共事物供给:关于激活乡村内生动力的机制解释[J].中国农村观察, 2023(2):72-89.

田毅鹏.发掘乡村发展“内生动力”[N/OL].中国社会科学报, 2023-04-27 [2023-08-25]. https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202304/ t20230427_5625135.shtml.

王兰.新内生发展理论视角下的乡村振兴实践——以大兴安岭南麓集中连片特困区为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020 (4):65-74.

王鹏飞,王瑞璠.行动者网络理论与农村空间商品化——以北京市麻峪房村乡村旅游为例[J].地理学报, 2017, 72 (8):1408-1418.

文军,刘雨航.迈向新内生时代:乡村振兴的内生发展困境及其应对[J].贵州社会科学, 2022 (5):142-149.

文宇,姜春.注意力再分配、外部资源依赖与数字乡村治理绩效——基于TOE框架的组态分析[J].中国行政管理, 2023 (7):58-67.

吴茂英,张镁琦,王龙杰.共生视角下乡村新内生式发展的路径与机制——以杭州临安区乡村运营为例[J].自然资源学报, 2023, 38 (8):2097-2116.

闫丽娟,孔庆龙.政府扶持、社会助力与农民行动——人口较少民族乡村发展的内源动力新探[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2016, 37 (7):19-25.

杨希双,罗建文.基于乡村振兴内生发展动力的农民主体性问题研究[J].重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29 (3):261-274.

岳晓文旭,王晓飞,韩旭东,等.赋权实践如何促进乡村新内源发展——基于赋权理论的多案例分析[J].中国农村经济, 2022(5):36-54.

张丙宣,华逸婕.激励结构、内生能力与乡村振兴[J].浙江社会科学, 2018(5):56-63, 157-158.

张丙宣,任哲.创新驱动内生发展的乡村振兴路径[J].南通大学学报(社会科学版), 2020, 36 (1):89-96.

张红宇.乡村振兴战略与企业家责任[J].中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35 (1):13-17.

张环宙,黄超超,周永广.内生式发展模式研究综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版), 2007 (2):61-68.

张文明,章志敏.资源·参与·认同:乡村振兴的内生发展逻辑与路径选择[J].社会科学, 2018(11):75-85.

张玉强,张雷.乡村振兴内源式发展的动力机制研究——基于上海市Y村的案例考察[J].东北大学学报(社会科学版),2019, 21 (5):497-504.

章志敏,张文明.农村内生发展研究的理论转向、命题与挑战[J].江汉学术, 2021, 40 (2):5-15

赵秋倩,王进,夏显力.资源贫乏型乡村如何实现内生发展——基于西部地区D村的乡建之路[J].农业经济问题, 2021 (9):58-67.

郑辽吉.基于行动者—网络理论的乡村旅游转型升级分析[J].社会科学家, 2018 (10):91-97.

朱娅,李明.乡村振兴的新内源性发展模式探析[J].中共福建省委党校学报, 2019 (6):124-130.

邹明妍,周铁军,潘崟.基于行动者网络理论的乡村建设动力机制[J].规划师, 2019, 35 (16):62-67.

Barke M, Newton M. The EU LEADER initiative and endogenous rural development: The application of the programme in two rural are as of Andalusia, Southern Spain [J]. Journal of Rural Studies, 1997, 13 (3):319-341.

Bosworth G, Annibal I, Carroll T, et al. Empowering local action through neo‐endogenous development: the case of LEADER in England [J]. Sociologia Ruralis, 2016, 56 (3):427-449.

Callon M. Some elements of a sociology of translation:Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay [J]. The Sociological Review, 1984, 32 (1):196-233.

Callon M. The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle [M]. London: Palgrave Macmillan, 1986.

Horlings L G, Marsden T K. Exploring the "New rural paradigm" in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda [J]. European Urban and Regional Studies, 2012, 21(1):4-20.

Jenkins T N. Putting postmodernity into practice: Endogenous development and the role of traditional cultures in the rural development of marginal regions [J]. Ecological Economics, 2000, 340 (3):301-314.

Jóhannesson G T. Tourism translations: Actor-network theory and tourism research [J]. Tourist Studies, 2005, 5 (2):133-150.

Latour B. Reassembling the social: An introduction to actor network theory [M]. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Latour B. Science in action: How to follow scientists and engineers through society [M]. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Law J, Bijker W. Postscript: Technology, stability and social theory [C]//Bijker W, Law J. Shaping technology, building society: Studies in sociotechnical change. London: MIT Press, 1992.

Lowe P, Murdoch J, Ward N. Networks in rural development beyond exogenous and endogenous models [J]. Agricultura Y Sociedad, 1997(33):23-24.

Lowe P, Murdoch J, Marsden T, et al. Regulating the new rural spaces: The uneven development of land [J]. Journal of Rural Studies, 1993(3):205-222.

Margarian A. A constructive critique of the endogenous development approach in the European support of rural areas [J]. Growth &. Change, 2013, 44 (1):1-29.

Marin E W. Actor-networks and implementation: Examples from conservation GIS in Ecuador [J]. International Journal of Geographical Information Systems, 2000 (8):715-738.

Murdoch J. Networks——a new paradigm of rural development? [J]. Journal of Rural Studies, 2000 (4):407-419.

Nerfin M. Another development approaches and strategies [M]. Uppsala: Dag Hammarskj?ld Foundation, 1977.

Ray C. Culture economies [R]. Newcastle: Centre for rural economy, Newcastle University, 2001.

Ray C. Culture, intellectual property and territorial rural development [J]. Sociologia Ruralis, 1998, 38 (1):3-20.

Rihoux D B, Ragin C C. Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques [M]. New York: Sage Publications, 2008.

Suárez A P. Endogenous development, theory and practice: Interventions in the rural areas of Rio de Janeiro [DB/OL]. Cologne: Cologne University of Applied Sciences, 2015[2023-10-23]. http://ninive. uaslp. mx/jspui/handle/i/3892.

Vanclay F. Endogenous rural development from a sociological perspective [M]//Robert S, Roger R S, Peter N. Endogenous regional development: Perspectives, measurement and empirical investigation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011:59-72.

(责任编辑韩杏容)

①即建强“1个堡垒”,打造“2个平台”,用活“3支队伍”,实现“4个目标”。