基于CiteSpace的蓝印花布文献可视化计量分析

丁黎玲 李强 夏克尔?赛塔尔

CiteSpace-based visual econometric analysis of blue calico literature

摘要:为把握蓝印花布这一非物质文化遗产研究现状,文章采用CiteSpace可视化软件,综述了中国蓝印花布在过去二十三年间的研究进展及热点趋势。选择CNKI数据库中的论文,从发文量、来源期刊与机构、作者及合作、关键词聚类图谱、突现词这些方面进行分析。研究发现:关于蓝印花布的综合性论述文献数量处于极少数状态,研究具有地域性特征;文献研究机构来源以院校为主,多为同校同门之间的合作;关键词集中在纹样或图案设计、保护传承与创新发展;文献研究经历了探索期、发展期与创新传承期三个阶段;未来热点趋势在于加强产品设计、文创产品与印染方向的研究。

关键词:蓝印花布;CiteSpace;知识图谱;文献可视化计量分析;传承与创新

中图分类号:TS101.1 文献标志码:A 文章编号:1001-7003(2024)06-0098-10

DOI: 10.3969 / j.issn.1001-7003.2024.06.011

收稿日期:2023- 11 -04;修回日期:2024 -05- 07

基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目(21 YJA760032)

作者简介:丁黎玲(1999),女,硕士研究生,研究方向为纺织类非物质文化遗产。通信作者:夏克尔·赛塔尔,副教授,xaker2@163.com。

近年来,党中央高度重视文化遗产保护传承工作,出台了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等一系列重要文件,明确了非遗保护工作的方向重点[1]。非物质文化遗产是中华民族文化的基石,是传统文化建设的重要组成部分,对其进行保护与传承具有现实意义和历史意义。

蓝印花布又称靛蓝花布,是以靛蓝为染料的传统手工印染纺织品,曾被广泛应用于百姓的日常生活中,如被面、包袱布等。蓝印花布有广义与狭义之分。广义上,蓝印花布的染缬工艺主要包括灰缬、绞缬、蜡缬、夹缬四种。在狭义上,蓝印花布是将天然植物蓝草作为染料,黄豆粉、石灰粉为染浆,刻版漏印而制得[2]。不同地区的蓝印花布印染技艺相继被列入国家级非物质文化遗产名录。江苏南通的蓝印花布在2006年被列为国家级非物质文化遗产;2008年,湖南邵阳县和凤凰县的蓝印花布印染技艺入选国家级非物质文化遗产名录;2014年,浙江桐乡的蓝印花布印染技艺也被列为国家级非物质文化遗产。目前,蓝印花布的主要产地有江苏、浙江、山东等。

通过查阅发现,研究关于蓝印花布的文献已有了一定数量,研究角度多集中在蓝印花布的创新设计与应用及单一地区的蓝印花布,如洪静怡[3]基于KANO模型探讨蓝印产品设计及创新空间,为蓝印产品规划具体实践方式;贾小军等[4]对于蓝印花布数字化传承与创新发展问题,提出了一种基于轮廓线拟合的图案基元提取办法,作为进行创新设计的基础素

材;杨悦[5]整合非遗资源,将生活美学融入潮流设计、结合跨界合作等,探寻出一条具有特色的重庆梁平蓝印花布文创产品发展道路。但是关于蓝印花布的综合性论述屈指可数,所谓综合性论述是指不再限定某地的蓝印花布而是将所有蓝印花布汇总,用可视化角度将数据与文字转换成图像、图形、图表直观呈现去分析的文献几乎没有[6]。因此,为全方面了解蓝印花布领域的发展现状、研究热点及预测未来发展趋势,进行蓝印花布的知识图谱制作和可视化分析显得尤为重要。

本文选用CiteSpace可视化软件,以科学系统的方式从多个维度对现有的蓝印花布研究文献进行数据可视化分析[7],可为新的研究方向开展提供数据支持。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

CiteSpace为美国德雷赛尔大学陈超美教授开发的一个信息可视化Java应用程序[8],其通过从文献中抽取不同的信息单元并依据联系强度来重建网络视图结构。节点代表信息单元,连线代表节点之间的连接。过去海量阅读文献的方式,不仅人工检索效率低,而且信息甄选难度大、反馈不及时,很难迅速有效地抽取出有效信息并加以利用[9]。CiteSpace在一定程度上可以克服以上缺点,具有可视化效果好、提供信息量大、操作简单等特征[10],并广泛应用在各个领域。至2023年12月31日,知网检索CiteSpace相关主题论文达15 772条结果。国内不少学者用CiteSpace在纺织服装领域开展了研究,如张会巍等[11]基于CiteSpace软件分析,揭示出中国服装数字化技术领域的研究现状与六大前沿研究;何儒汉等[12]用CiteSpace绘制科学知识图谱,得出全球纺织服装领域研究热点是纺织废水的处理,功能纺织品和智能纺织是未来的研究趋势;吴天宇等[13]在人体热调节模型研究分析中,梳理出高产机构与近年来引用最多的热调节模型。

本文将通过对蓝印花布的年发文量、来源期刊与机构、作者及合作这三个方面进行文献的产出分析,再进行关键词共线与共聚图谱、时间线图谱、突现词探析,深入研究蓝印花布研究现状、研究热点并预测未来的发展趋势。

1.2 数据来源

在CNKI数据库中输入检索主题词——蓝印花布,时间限定为2000年1月至2023年12月,剔除会议、报纸、书评、教学设计等文献,以及标题并未显示蓝印花布关键词等无关文献,最终得到有效学术期刊与学位论文共505篇,以refworks格式导出[11],用“ download_x x.txt”的命名方式加以储存命名。在“ Web of Science”数据库中,搜索主题“blue calico”,时间同样限定为2000年1月至2023年12月,文献类型设定为Article和Review Article,初步得到25篇英文文献。其中筛选出与CNKI数据库中重复的文献及与蓝印花布无关联度的文献,仅剩三篇外文文献,分别阐述的是基于智能卷积神经网络的蓝印花布元素提取与分类方法、对游客关于包含蓝印花布的旅游工艺品审美判断的影响因素、中国靛蓝染色工艺。由于样本数量过少,无法用CiteSpace软件对英文文献进行图谱绘制,因此采集的数据为CNKI中经筛选后的505篇文献。

2 蓝印花布研究现状分析

2.1 年发文量分析

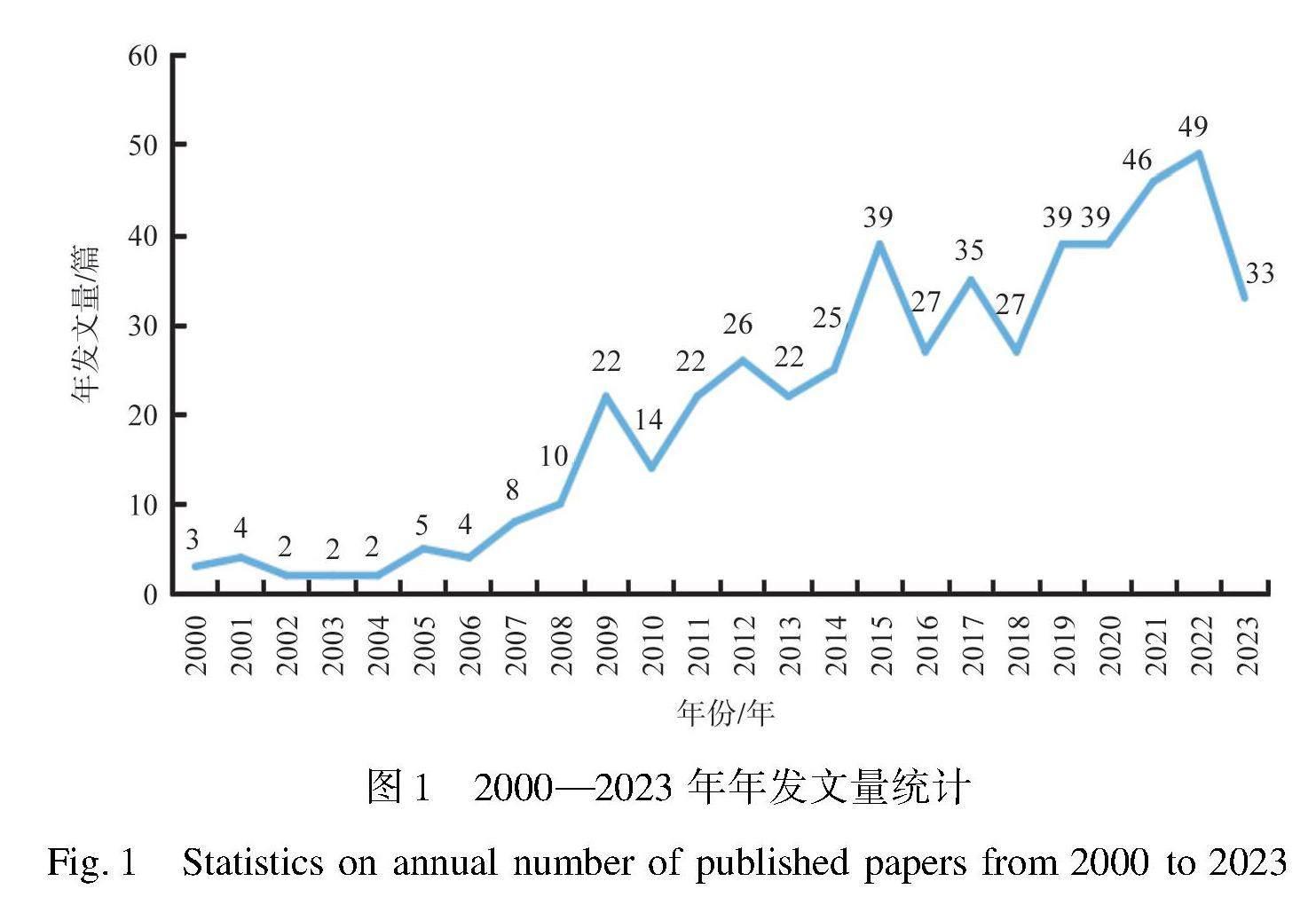

知识领域年发文量是科学研究发展状况的一个重要标志,它能够直观地反映某个领域研究水平变化,并从某种程度上可以显示出各个时间节点上学者对于某个课题研究的关注程度、投入程度和科研水平[14]。由图1可以看出,蓝印花布从2000年起,每年的发文量总体呈现稳步上升趋势,分别在2009年、2015年、2022年达到了一个小的峰值。相较于2002年,2022年的发文量约为20年前的25倍。

发文量的逐步上升与国家对非遗的重视程度密不可分。2004年第十届全国人大常委会第十一次会议决定:批准于2003在联合国教科文组织大会上通过的《保护非物质文化遗产公约》;2012年,文化部发布了《关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》,提出了“生产性保护”这一方式;2017年3月,文化部等3部门共同发布了《中国传统工艺振兴计划》[15]。这些政策的颁布让更多人关注到非遗,关注到蓝印花布。

虽然蓝印花布的研究文献在逐年增加,但增长速度相比较于其他研究课题还为之甚慢。因此,蓝印花布的研究还存在很大的空间价值。

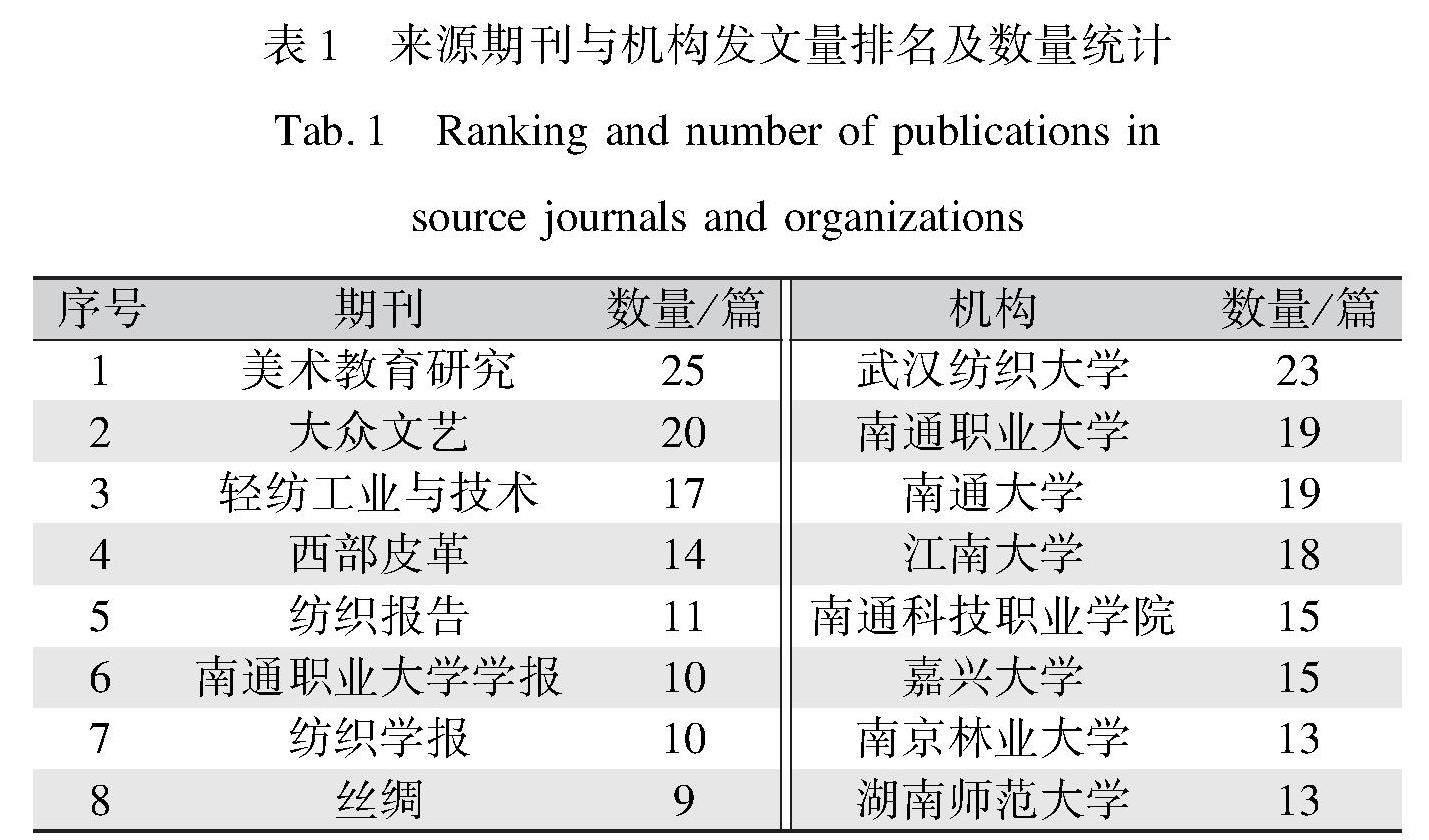

2.2 来源期刊与机构分析

文献发表的期刊与机构来源可以在一定程度上展示作者的科研能力及文献研究分布概况,统计结果如表1所示。由表1可见,目前发文前三的期刊分别是《美术教育研究》《大众文艺》和《轻纺工业与技术》。从蓝印花布论文所发表的期刊中可以看出,在纺织领域特色期刊如《纺织学报》与《丝绸》中的整体发文量并没有靠前,分别位于第七与第八。

发表的机构以高校为主,其中不乏纺织服装综合类高校。前三的院校分别是武汉纺织大学、南通职业大学与南通大学。由表1还可以看到,武汉纺织大学的文献研究数量是最多的,内容上多为武汉天门蓝印花布的纹样设计。武汉纺织大学经过多年的不懈努力,建立了非物质文化遗产研究中心。在非遗中心多年的传承、研发与创新工作的基础上,文献研究展现了极大的优势。同时可以看到发表文献的机构具有地域特点,排名前八的学校中有三个在南通,并且这三个学校的位置也相邻。南通职业大学的研究着力点在于它的设计与传承,南通科技职业学院多以蓝印花布纹样及数字化研究为主,而南通大学的研究角度较为多面。

在蓝印花布未来的研究中,可以增进不同机构之间的研究合作,加强优势合力,有助于推动研究的深入与研究成果的产出。

2.3 作者及合作分析

2.3.1 核心作者分析

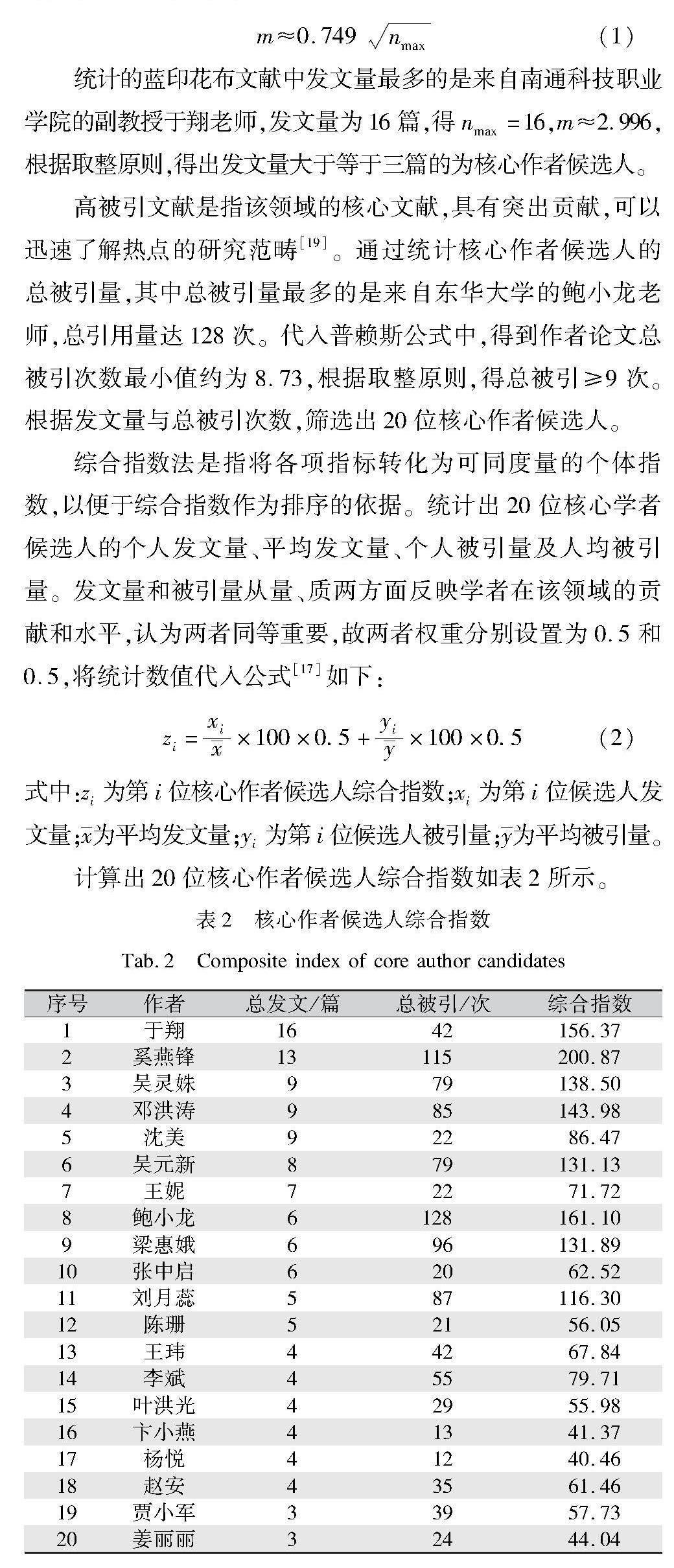

通常核心作者是指在某一研究领域中发表文章数量较多、影响较大的作者[16],是带动该领域研究与发展的关键力量。文献计量学主要是用发文量和被引量评定核心作者[17]。本文从选取的505篇文献中,运用具备重要性指标的发文量和有着影响力评价的被引量相结合,构建综合指数法来得出核心作者。

根据“普赖斯定律”,在同一主题中,以nmax表示最高产作者发表论文数,m表示最低产作者发表论文数,则两者之间关系用公式[18]表示为:

统计的蓝印花布文献中发文量最多的是来自南通科技职业学院的副教授于翔老师,发文量为16篇,得nmax=16,m≈2.996,根据取整原则,得出发文量大于等于三篇的为核心作者候选人。

高被引文献是指该领域的核心文献,具有突出贡献,可以迅速了解热点的研究范畴[19]。通过统计核心作者候选人的总被引量,其中总被引量最多的是来自东华大学的鲍小龙老师,总引用量达128次。代入普赖斯公式中,得到作者论文总被引次数最小值约为8.73,根据取整原则,得总被引39次。根据发文量与总被引次数,筛选出20位核心作者候选人。

综合指数法是指将各项指标转化为可同度量的个体指数,以便于综合指数作为排序的依据。统计出20位核心学者候选人的个人发文量、平均发文量、个人被引量及人均被引量。发文量和被引量从量、质两方面反映学者在该领域的贡献和水平,认为两者同等重要,故两者权重分别设置为0.5和0.5,将统计数值代入公式[17]如下:

(2)

式中:zi为第i位核心作者候选人综合指数;xi为第i位候选人发文量;x为平均发文量;yi为第i位候选人被引量;y为平均被引量。

计算出20位核心作者候选人综合指数如表2所示。

取综合指数>100的作者为核心作者[17]。经过计算,共有8位作者符合条件,按顺序列出如表3所示。排名前三的分别是来自南通职业大学奚燕锋老师、来自东华大学的鲍小龙老师与来自南通科技职业学院的于翔老师。可以发现在8位核心作者中,有4位作者的机构在南通,占比一半。由此可知,在南通当地,关于蓝印花布的研究活跃,关注度高。自从江苏南通的蓝印花布被列为国家级非物质文化遗产,当地予以高度重视,建立了南通蓝印花布博物馆,发展态势良好,成为江苏省南通市特产、国家地理标志产品。

2.3.2 作者合作分析

研究学者之间协同完成一篇文献,相比于个体研究,能相互启发、开阔视角,促进学术进展[20]。图2为蓝印花布文献作者合作可视化图谱。作者的姓名越大,则表示发文量越多,姓名节点周围连接的线条表示与其他学者的合作关系[21],图2中连线颜色由深到浅转变,代表着作者之间的合作时间从前到后。由图2可以看到,主要有四个组织关系合作,首先是以于翔、沈美为中心的合作,主要研究在于蓝印花布纹样及数字化。南通科技职业学院的于翔经过多年的收集与整理工作,带领团队构建了国内首个大规模公开的蓝印花布纹样识别标准数据集,用现代化的手段对蓝印花布纹样进行数字化保护、创作与应用。第二是以吴元新、吴灵姝、倪沈键之间的合作,内容为蓝印花布的工艺与传承创新。吴元新为首批国家级非物质文化遗产代表性传承人、南通大学蓝印花布艺术研究所所长,从1976年开始从事蓝印花布的制作与研究。在四十多年的时间里,保护了上万计数的面临消失的蓝印花布作品与十几万个纹样,并且还搜集到1 500多张珍贵的古旧蓝印花布花版。第三是早期以奚燕锋、梁惠娥的合作,研究内容在于蓝印花布的服装设计与价值底蕴。第四是距今时间最短的以王妮、黄婉琼、连曼彤、刘艳琪之间的合作,着力研究湖北蓝印花布产品设计与传承保护。武汉纺织大学的王妮建立了“纺大染语”工作团队,开展荆楚蓝染非物质文化遗产传承项目,溯源了湖北地区传统植物印染工艺和纺织服饰非遗文化。

综上可以得知,这些学者在蓝印花布上开展了大量且长期的研究工作,也取得了不少的成果。但是,同样也能看到作者之间的合作基本上来自于同一机构,即以院校之内的合作为主,缺少跨院校、跨学科之间的交流。

3 蓝印花布研究热点分析

对纺织行业文献数量、来源、作者进行统计分析,是为了清楚蓝印花布领域目前的发表现状,而关键词聚类与突现词分析则着重于具体关键词,分析研究热点与预测未来发展趋势[22]。

3.1 关键词共现及共聚图谱分析

关键词是一篇论文的核心概括,共现指文献的关键信息一起出现的现象,共现的关键词为高频关键词。共现词图谱中每个节点都代表一个关键词,节点的范围大小与关键词出现的频率正相关,连线表示关键词之间的关系[23],连线的颜色深浅对应共现的时间。关键词共现图谱如图3所示。图3中关键词可分为三类:一是蓝印花布的制作工艺、印染技艺;

二是蓝印花布的创新设计、图案设计;三是保护与传承创新。

关键词聚类就是对关键词进行聚集分类,即一种把关键词整理为相关群体的方法,聚类关键词都是共现图中的关键词。通过聚类图,可以直观地观察到某一领域里的研究内容,利用聚类模块性指数Q和聚类轮廓性指数S来评估图谱聚类的效果,一般认为当Q >0.3时,意味聚类结构显著,S >0.5时聚类合理,S >0.7时则表示着聚类是具有信服力的[24]。在图4的2000—2023年蓝印花布文献关键词共聚图谱中,可以看到Q =0.796 9,S =0.957 4,说明这个图的聚类效果显著且具有可信度。在图谱聚类时,选择了前十个关键词,分别是“蓝印花布”“印花布”“纹样”“价值”“图案设计”“传承”“保护”“南通”“传承人”“创新发展”。

由图3和图4中共线与共聚图谱中出现的关键词,可以概括得出以下4个研究热点领域。

第一部分是关于主题的研究,是以蓝印花布这一主题为中心去展开的,涉及蓝印花布的多个方面。蓝印花布有蓝底白花与白底蓝花两种款式,纹样由点、线、面组成,但受到不同人文环境、地域氛围等影响,展现出了不同的特色。江浙一带蓝印花布具有两种款式,因此相比于山东等北方地区,多一种套版形式。其中白地蓝花的蓝印花布刻板较为复杂,需要采用两块花版套印,第一块花版称为“头版”,等待稍微干点之后,再印“盖版”,即第二块花版。纹样多采用植物、动物与几何纹样,排布密集,多寓意吉祥。白地蓝花的纹样造型,因白色占比整体颜色多,风格上呈现清新典雅的特点,成为浙江桐乡蓝印花布、江苏南通蓝印花布经典式样[25],与山东等北方地区蓝印花布古朴沉着的风格有所不同。山东等地区对于纹样及线条的表达则比较粗犷,图案之间的空隙也较大,一般为蓝底白花的款式。

第二部分是纹样及图案设计,在于蓝印花布专属的纹样图案。传统蓝印花布图案可以分为动物、植物、人物三类。花布纹样图案非常广泛,大多朴素优美、生动形象。蓝印花布点线面造型多样。点有大小混点,胡椒点、梅花点等,线段有圆形、扇形、三角形等形状[26]。在东北地区,图案以缠绕的花纹为特色,称之为“麻花布”;在山东地区,因为花形像猫,称之为“猫蹄花印”;在湖北地区,原料中添加了黄豆,叫做“豆染布”[27]。由此可知,蓝印花布会根据不同的地域有不同的纹样特色与名称[28]。

第三部分是制作工艺,涉及蓝印花布的制作过程,以及关

于染料、印染方式的研究。

在中国传统植物染中,靛蓝是运用最广的颜色[29]。蓝草是靛蓝染料制作的主要原料,主要分为蓼蓝、大菁、木蓝、菘蓝这四种,它适合在潮湿温暖的生长环境中生长,如四川、福建、广西、云南等地区。靛蓝主要从蓝草的叶子中浸沤而成,一般呈现深蓝色液体,染布色牢度好[28]。蓝草取之于自然,是一种无毒无害、不过敏、不致癌,且环境友好、生物可降解性强的天然染料。

蓝印花布印染工艺从选择高质量坯布入手,普遍选择棉质优良,布面平整,色质洁白,纹理紧实的上等布来染整蓝印花布[30]。蓝印花布印染工艺较为复杂,需要通过一系列流程,可大致归纳为准备坯布、脱胶、刻版、上桐油、刮浆、染料配置、染色、刮灰与清洗晾晒、后整理这9个步骤,其中刻版、染料配置与染色的过程较为复杂。日本蓝型染与中国蓝印花布在制作工艺、纹样题材及表现方式等方面也有着明显相似性,但在防染浆、制作工具、文化内涵上依旧存在不少差异[31]。

第四部分讨论的是蓝印花布的保护传承和创新发展,以及它们在当今社会中的价值。南通蓝印花布的历史可以追溯到秦汉时期,在明清时期达到顶峰,并在近千年的时间里一直流传至今。从清末开始,洋靛染布取代了国内纺织印染布,蓝印业由此逐渐走向衰弱,民间蓝印制作技艺也受到较大冲击[32]。在中华人民共和国成立后还有部分生产,如今被列为非物质文化遗产,引起了更多学者的关注。

在近二十多年的传承中,挖掘了蓝印花布文化属性与优势,不断进行图案、服装的创新设计及传统工艺传承。传承形式从最初的课堂教育式、民艺师徒式、非遗工作室项目式和产学研等多种方式发展到当今的数字化传承,创新了传播方式[33]。此外,一些研究借助互联网优势,构建数据库,加强了蓝印花布纹样的检测和识别。

3.2 关键词时间线图谱

时间线图谱可以在时间维度上观察到某个学科技术的发展过程,以及在演变过程中每个聚类对应的关键词首次出现的时间[34]。图5是2000—2023年蓝印花布文献关键词时间线图谱,图5中线条上的每一个圆圈代表一个关键词,且固定在首次出现的年份,后续关键词增加,则在首次位置上频次增加,两个圆圈之间的连线表示关键词之间的联系。由图5可以看出,“蓝印花布”“制作方法”“审美价值”“文化内涵”等关键词出现较早,在2000年左右已经开始出现。随后开始出现“工艺”“南通”相关热点关键词。在2010年前后出现关键词“图案设计”“印染技艺”“传承创新”等。到2020年前后,首次出现关键词“非遗”“体感技术”与“互联网”。

根据蓝印花布文献研究的时间线演变,可以将其分为三个阶段:第一阶段(2000—2005年)——探索期,开始出现了很多关于蓝印花布的研究文献,探析其中的制作方法、审美价值、艺术特色和文化内涵等,以全方面地去研究蓝印花布本身的价值所在,并且开始了地方性蓝印花布的研究,挖掘地方特色,重视南通蓝印花布的民间工艺。第二阶段(2006—2015年)——发展期,这一阶段关键词呈现井喷状态。在整个时间线图谱中,聚类关键词首次出现时间多集中于这个时间段前后。可见2010年前后文献研究的创新点较多,在后续文献研究中有诸多应用。通过图案纹样再设计的方法进行创新,挖掘特点特色,进而来活化传承。第三阶段(2016—2023年)——创新传承期,通过改良、古今结合的方式进行图案研究,开发优秀文创产品,还结合体感技术、互动游戏等现代互联网与数字化技术,给蓝印花布的创新传承注入新的活力。近年来,关键词传承的聚类中出现了新的关键词——乡村振兴,将非遗文化与乡村旅游相结合,为乡村振兴赋能,如蓝印花布特色小镇的建设,为周边不少村民创造了就业机会。

3.3 突现词分析

所谓突现词就是在一个领域中突然涌现并引起研究者极大关注的词语,对突现词进行研究能够更深入地掌握行业研究热点历史变迁情况,同时能够更深入地观察研究前沿和热点问题[35]。图6是2000—2023年蓝印花布文献突现词图谱。由图6可以看出,蓝印花布的关注从早期的“民间艺术”“艺术特点”到现在的“产品设计”“非遗”“印染技艺”和“文创产品”,发生了从艺术到技艺与产品的关注点转变。在2004年可以看到,同时出现了三个突现词——“吉祥纹样”“文化渊源”“表现手法”,并持续了5年左右的时间。再往后2008—2018年的时间里面,除了“审美特征”和“图案”出现的突现词

持续时间比较长之外,其他的持续时间都比较短,如“文化”“保护”“发展”“设计”。“产品设计”“非遗”“印染技艺”和“文创产品”是近阶段的突发热点,也是蓝印花布研究的新领域。

4 蓝印花布的未来发展趋势

结合近几年的突发热点与市场环境,在未来的蓝印花布研究中,可以从传承非物质文化遗产角度出发,重点关注以下领域:

1)关于蓝印花布的产品设计、文创产品的研究。目前,蓝印花布逐渐与更多品类如外包装、旅游纪念品、家具产品相结合。用现代设计手段,将蓝印花布的纹样、色彩等元素按照特有构成规律用现代技术实现效果,达到理念与外形上的产品创新。在产品设计中,文创产品是更新的热点趋势。不同地域的蓝印花布可以融合不同历史与文化元素,开发具备观赏价值与实用价值的文创产品。未来可以打造蓝印花布文创品牌,开发蓝印花布高档礼品,作为特色伴手礼。

2)与印染技艺有关的研究。一方面可以提升染料萃取技艺,缩短染色次数与时间,开发蓝印花布数字化刻版技术与自动刮浆技术;另一方面则是建立非遗保护性生产基地,开展非遗传承教学,加强传承人的培养建设。在古镇、旅游村等地区建立流动式体验工坊及产学研基地,让更多高校与设计师等人员了解蓝印花布染色原料、制作工序、储存保养等方面的知识。

3)综合产品设计与印染技艺,将印染技艺设计入游戏产品中。随着元宇宙、虚拟现实等前沿技术的蓬勃发展,采用数字化保护手段,直观再现非遗技艺,更有效地传承非遗文化[36]。开展非遗文化类功能游戏,将两个不同圈层的用户融合,游戏IP得到了“非遗文化”的加持,非遗技艺也借道“媒介和平台”得以高效传播,实现经济增长,可谓共赢[37]。将蓝印花布工艺制作过程如蓝靛染料的制作、刻版、上桐油、刮浆、染色等,设计入游戏环节中,最终得到蓝染服装皮肤。这不仅能让玩家在游戏中积极探索蓝印花布这项传统非遗技艺,还能充分展示其中深厚的文化内涵,使蓝印花布潜移默化地被学习与推广。同时,此类非遗文化类功能游戏可以为同样处于转型时期的其他非物质文化遗产提供全新的传承发展思路,让更多的非遗焕发出生命力。

5 结 论

本文基于CiteSpace可视化软件对CNKI数据库中2000—2023年505篇有效文献进行整理分析,归纳总结蓝印花布的研究动态与趋势。研究表明,二十三年来蓝印花布文献研究数量呈现整体稳步上升趋势。随着多地蓝印花布相继被列为国家级非物质文化遗产,蓝印花布逐渐走进展厅及手工课堂。虽然蓝印花布研究的文献数量在上升,但与其他研究课题文献相比,数量还是处于劣势。地域性对于蓝印花布的研究具有一定的影响力。在文献研究中,南通蓝印花布的文献不在少数,其中核心作者中有一半的机构来源是南通,这与当地着力发展密切相关。但是,蓝印花布研究同样存在着缺少跨院校、跨地区之间合作的问题。在蓝印花布的聚类研究中,过去二十三年间的研究主题词可以简要概括为主题探讨、纹样及图案设计、制作工艺、保护传承与创新发展,也是研究热点所在。相较于纹样及图案设计,在工艺技法上面的研

究是比较薄弱的,可待深入研究。蓝印花布的研究根据时间线演变可以分为三个阶段:探索期(2000—2005年)、发展期(2006—2015年)、创新传承期(2016—2023年),从研究蓝印花布本身存在的价值,到深入探究其特色、进行图案创新设计,再到融合新技术,从而进行创新式传承。在当今新语境下,蓝印花布的传承需要与时俱进,同时还需要做好生产性保护。在保留千古流传的天然原料、核心技艺、纹样风格的基础上,融合现代化技术与数字化传播,从而找到传承与创新发展的平衡点。

参考文献:

[1]葛培,陈红.互联网视域下非遗APP游戏传播方式的思考:以南通蓝印花布印染技艺为例[J].南通职业大学学报,2019, 33(3):33-36.

GE P, CHEN H.Reflections on the dissemination mode of intangible cultural heritage app games from internet perspective: Taking Nantong blue calico printing and dyeing as an example [J].Journal of Nantong Vocational University, 2019, 33(3): 33-36.

[2]王燕,赵红艳,胡荒静琳,等.中国蓝印花布起源的再研究[J].丝绸, 2019, 56(7): 86-92.

WANG Y, ZHAO H Y, HU H J L, et al.Restudy on origin of Chinese blue calico[J].Journal of Silk, 2019, 56(7): 86-92.

[3]洪静怡.现代设计背景下蓝印花布的创新发展[J].染整技术,2023, 45(3): 58-64.

HONG J Y.Innovation and development of blue calico under the background of modern design [J].Textile Dyeing and Finishing Journal, 2023, 45(3): 58-64.

[4]贾小军,邓洪涛,滕姿,等.应用轮廓线拟合提取蓝印花布图案基元[J].纺织学报,2018, 39(8):150-157.

JIA X J, DENG H T, TENG Z, et al.Extraction of image elements for blue calico based on contour fitting [J].Journal of Textile Research, 2018, 39(8): 150-157.

[5]杨悦.探析梁平蓝印花布文化创意产品创新途径[J].包装工程,2018, 39(14): 227-231.

YANG Y.Probe into innovative ways of cultural products of Liangping blue calico [J].Packaging Engineering, 2018, 39 (14):227-231.

[6]邱欣妍,宗诚.非物质文化遗产可视化传承路径探析[J].佳木斯大学社会科学学报, 2023, 41(2): 96-100.

QIU X Y, ZHONG C.Exploration of visualization and inheritance path of intangible cultural heritage [J].Journal of Social Science of Jiamusi University, 2023, 41(2): 96-100.

[7]王梅,蔡丽玲,何诚诚.等.基于CiteSpace的服装定制研究现状及趋势分析[J].丝绸, 2023, 60(7): 64-73.

WANG M, CAI L L, HE C C, et al.Research status and trend analysis of clothing customization based on CiteSpace[J].Journal of Silk, 2023, 60(7): 64-73.

[8]李细珍,孙志芹.基于CiteSpace的国内服装设计领域知识图谱及其可视化研究[J].丝绸,2020,57(5):25-34.

LI X Z, SUN Z Q.Research on the knowledge map and visualization of fashion design field in China based on CiteSpace [J].Journal of Silk, 2020, 57(5): 25-34.

[9]杨娟,张远鹏.服装设计知识图谱中的服装装饰工艺分类模型[J].纺织学报, 2020, 41(8): 95-100.

YANG J, ZHANG Y P.Garment ornamenting craft classification model for knowledge graph on clothing design[J].Journal of Textile Research, 2020, 41(8): 95-100.

[10]刘亚平.京剧服装研究进展的文献可视化分析[J].丝绸,2022,59(7): 71-78.

LIU Y P.Visualization analysis of literature regarding research advances on Beijing opera costumes[J].Journal of Silk, 2022, 59(7): 71-78.

[11]张会巍,李启正,徐石勇.基于CiteSpaceⅢ的我国服装数字化技术文献知识图谱[J].浙江理工大学学报(社会科学版),2016, 36(4): 354-360.

ZHANG H W, LI Q Z, XU S Y.CiteSpace Ⅲ:Based literatureknowledge mapping of clothing digital technology in China [J].

Journal of Zhejiang Sci-Tech University (Social Sciences), 2016,36(4): 354 -360.

[12]何儒汉,唐娇,刘军平,等.基于CiteSpace的全球纺织服装研究热点及其趋势文献计量分析[J].毛纺科技, 2020, 48(4): 1-6.

HE R H, TANG J, LIU J P, et al.Bibliometric analysis of hotspots and trends of global textile and garment based on CiteSpace [J].Wool Textile Journal, 2020, 48(4): 1-6.

[13]吴天宇,卢业虎.基于CiteSpace的人体热调节模型研究分析[J].纺织高校基础科学学报, 2023, 36(2): 1-7.

WU T Y, LU Y H.Analytical investigation on human thermoregulation model based on CiteSpace [J].Basic Sciences Journal of Textile Universities, 2023, 36(2): 1 -7.

[14]方蕾蕾.感性工学在服装领域中的研究进展可视化分析[J].纺织科技进展, 2022(7): 19-25.

FANG L L.Visual analysis of research progress of Kansei engineering in garment domain [J].Progress in Textile Science & Technology, 2022(7): 19-25.

[15]潘燕.基于文献计量的我国传统技艺类非遗研究态势与热点问

题分析[J].文化创新比较研究,2023, 7(17):185-192.

PAN Y.The research situation and hot issues of our traditional technology category based on the literature metrology [J].Comparative Study of Cultural Innovation, 2023, 7 (17): 185-192.

[16]梁韵,陈千禧.基于CiteSpace的壮、侗民族织锦研究知识图谱分析[J].丝绸, 2024, 61(1): 76-85.

LIANG Y, CHEN Q X.Knowledge map analysis of studies on Zhuang brocade and Dong brocade based on CiteSpace[J].Journal of Silk, 2024, 61(1): 76-85.

[17]巫宇军.我国音乐类非遗保护研究20年回顾与反思:于CNKI期刊论文的可视化计量分析[J].中国音乐,2022(1):201-208.WU Y J.A research review on protecting intangible cultural heritage of music during the past 20 years in China: A visual econometric analysis based on CNKl journal articles [J].Chinese Music, 2022(1): 201-208.

[18]段晓卿.2001—2020年CNKI非遗研究文献计量分析[J].文化遗产, 2021(4): 28-36.

DUAN X Q.Bibliometric analysis of lntangible cultural heritage research in CNKI from 2001 to 2020 [J].Cultural Heritage, 2021(4): 28-36.

[19]窦金花,张彬蕊,钱晓松.人工智能赋能文化遗产领域的研究综述:基于CiteSpace的可视化分析[J].包装工程,2023, 44(14): 1 -20.

DOU J H, ZHANG B R, QIAN X S.A review of AI-empowered cultural heritage: Visualization analysis based on CiteSpace [J].Packaging Engineering, 2023, 44(14): 1-20.

[20]陈晨,黄滢.基于CiteSpace的国内非物质文化遗产研究知识图谱分析[J].包装工程,2020, 41(14):228-234.

CHEN C, HUANG Y.Knowledge map of domestic intangible cultural heritage research based on CiteSpace [J].Packaging Engineering, 2020, 41(14): 228-234.

[21]汪自欢,邢乐,王蕾.基于CiteSpace的国内汉服研究现状及趋势分析[J].丝绸, 2022, 59(6): 17-26.

WANG Z H, XING L, WANG L.Research status and trend analysis of Hanfu in China based on CiteSpace[J].Journal of Silk,2022, 59(6): 17-26.

[22]刘秀玲,任广春.基于CiteSpace的国内纺织行业知识图谱及其可视化研究[J].丝绸, 2016, 53(8): 26-34.

LIU X L, REN G C.Knowledge map and visualization analysis in textile industry based on CiteSpace [J].Journal of Silk, 2016, 53(8): 26-34.

[23]刘维尚,郭绮涵,李子翔,等.基于文献计量的我国服务设计研究现状与趋势分析[J].包装工程,2023, 44(10):231-240.

LIU W S, GUO Q H, LI Z X, et al.Current situation and trend of Chinese service design research based on bibliometrics [J].Packaging Engineering, 2023, 44(10): 231-240.

[24]丰翔,王晓蓬,邱笑笑,等.基于CiteSpace的纺织服装足迹类文献计量分析[J].现代纺织技术, 2022, 30(1): 9-17.

FENG X, WANG X P, QIU X X, et al.Bibliometric analysis of literatures on textile and clothing footprint based on CiteSpace[J].Advanced Textile Technology, 2022, 30(1): 9-17.

[25]余美莲.桐乡民间蓝印花布溯源及其艺术特色[J].染整技术,2019, 41 (6): 55-58.

YU M L.Origin tracing and art characteristics of folk blue printed cloth in Tongxiang [J].Textile Dyeing and Finishing Journal,2019, 41 (6): 55-58.

[26]李斌,李强,杨小明,等.南通蓝印花布纹样图案分析[J].服饰导刊, 2012, 1(2): 36-40.

LI B, LI Q, YANG X M, et al.The pattern analysis of Nantong blue calico[J].Fashion Guide, 2012, 1 (2): 36-40.

[27]尹欣.南通蓝印花布古法印染工艺的现状与新生[J].丝绸,2020, 57(5): 75-81.

YIN X.The present situation and rebirth of the ancient printing and dyeing technology of Nantong blue calico [J].Journal of Silk,2020, 57(5): 75-81.

[28]张雷.天门蓝印花布的技艺与文化研究[D].上海:东华大学,2018.

ZHANG L.Research on Techniques and Culture of Tianmen Blue Calico[D].Shanghai: Donghua University, 2018.

[29]彭梅,杨丽萍,古丽珠,等.拔染在植物蓝染织物上的工艺创新[J].毛纺科技, 2022, 50(5): 45-50.

PENG M, YANG L P, GU L Z, et al.Technological innovation of discharge on plant blue dyed fabric [J].Wool Textile Journal,2022, 50(5): 45-50.

[30]吴灵姝.南通蓝印花布印染技艺的传承与持续性发展研究[D].北京:中国艺术研究院, 2013.

WU L S.On Inheritance and Sustainable Development of Printing and Dyeing Techniques of Nantong Blue Calico [D].Beijing:Chinese National Academy of Arts, 2013.

[31]杨建军,崔岩.中国蓝印花布与日本蓝型染的比较研究[J].服

饰导刊, 2020, 9(4): 34-42.

YANG J J, CUI Y.A comparative study of Chinese printing and indigo dyeing and Japanese stencil indigo dyeing [J].Fashion Guide, 2020, 9(4): 34-42.

[32]陈珊.桐乡民间传统蓝印花布的技艺特征[J].毛纺科技,2019,47(5): 63-66.

CHEN S.Technology and art characteristics of traditional blue calico in Tongxiang[J].Wool Textile Journal, 2019, 47 (5): 63-66.

[33]陈秀芳.中国传统印染技艺研究发展现状[J].纺织科学与工程学报, 2024, 41(1): 111-116.

CHEN X F.Research and development status of Chinese traditional printing and dyeing techniques [J].Journal of Textile Science and Engineering, 2024, 41(1): 111 -116.

[34]周捷,王思佳.基于知识图谱的国内内衣领域前沿研究[J].纺织高校基础科学学报, 2022, 35(3): 108-116.

ZHOU J, WANG S J.Frontier research of underwear in China based on CiteSpace [J].Basic Sciences Journal of Textile Universities, 2022, 35(3): 108-116.

[35]刘爽,马玮玮.基于文献计量分析的非遗文创产品研究概况及热点分析[J].长春师范大学学报,2023, 42(6):184-190.

LIU S, MA W W.Research overview and hot spot analysis of non-heritage cultural and creative products based on bibliometric analysis [J].Journal of Changchun Normal University, 2023, 42(6): 184-190.

[36]张中启.非遗蓝印花布数字化保护与传承对策研究[J].国际纺织导报, 2020, 48(9): 44-47.

ZHANG Z Q.Strategy study on the digital protection and inheritance of the intangible cultural heritage blue calico [J].Melliand China, 2020, 48(9): 44-47.

[37]吴波,金泳萱.非遗数字化视域下的香云纱虚拟时尚设计[J].东华大学学报(社会科学版), 2022, 22(4): 68-75.

WU B, JIN Y X.Virtual fashion design of gambiered Guangdong gauze in the digital vision of intangible cultural heritage[J].Journal of Donghua University (Social Science), 2022, 22(4): 68 -75.

CiteSpace-based visual econometric analysis of blue calico literature

DING Liling1 LI Qiang2 SAITAER Xiakeer1

1.School of Textiles and Clothing Xinjiang University Urumqi 830047 China 2.Journal Office Wuhan Textile University Wuhan 430200 China

Abstract The Party Central Committee has placed a high priority on the preservation and transfer of cultural heritagein recent years.To this end the Committee has released several significant documents including Opinions on the Implementation of the Project for the Inheritance and Development of Excellent Traditional Chinese Culture which clearly outline the goals and objectives of the preservation of intangible cultural heritage and are extremely significant both historically and practically.The national intangible cultural heritage list has gradually added many areas of the blue calico printing and dyeing procedures.It is discovered that there is some literature on blue calico but there are not many in-depth discussions of the topic.The research angle on blue calico is primarily concentrated on its creative design and application as well as its use in a particular area.The term “comprehensive discussion“ refers to the fact that all blue calico is included in the summary rather than being restricted to a specific area and there is a dearth of literature that analyzes the data and text that have been transformed into pictures graphs charts and diagrams from the standpoint of visualization.Therefore it is very crucial to create a knowledge map and visualization analysis of the blue calico to comprehend the development state identify research hotspots and forecast the future development trend of the blue calico.

Professor Chen Chaomei of the Drexel University in the United States created CiteSpace a Java application for information visualization that has been widely used in a variety of fields.It features a good visualization effect a large amount of information provided simple operation etc.To analyze the literature in the field of blue calico in terms of publications authors and collaboration source journals and institutions keyword clustering mapping and bursts the paper chose journal articles and dissertations from the CNKI database.The paper then used CiteSpace visualization software to analyze the literature and provide a summary of the research content on China's blue calico over the previous 23 years.Data support for the development of new research directions can be obtained through data visualization and analysis of the existing blue calico research literature from multiple dimensions scientifically and systematically and understanding the current status and hot trends of blue calico research from a macroscopic point of view.

It is discovered that there are very few complete works on blue calico and the research varies greatly by location colleges and universities are the primary sources of literature research institutions with the majority of them being collaborations between the same institution and department the design of patterns or motifs protection and inheritance and innovation and development are the keywords that are concentrated in these areas the literature research has undergone three phases the period of exploration the period of development and the period of innovation and inheritance and improving product design cultural and creative products printing and dyeing direction is going to be a major trend in the future.

The legacy of blue calico must adapt to the current circumstances while providing effective protection.Achieving a balance between inventive progress and inheritance requires the integration of current technology and digital communication while maintaining the use of natural raw materials traditional techniques and inherited pattern styles.

Key words blue calico CiteSpace knowledge graph visual econometric analysis of literature heritage and innovation