区域“发展权转移”的机制修正

姚尚建

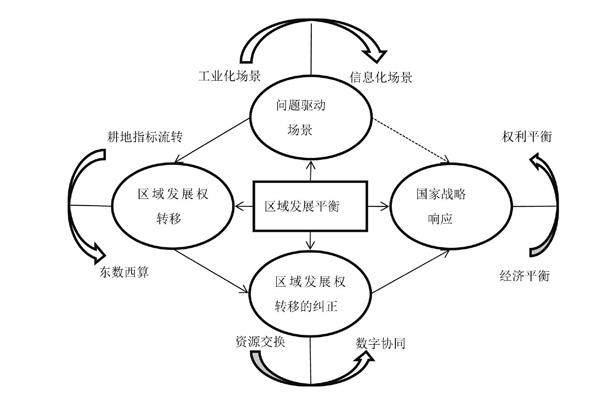

摘要:伴随着农业社会向工业社会、数字社会的转变,区域发展需要积极实现机制更新。权利尤其是发展权的价值嵌入催生了区域发展的新路径。“南水北调”“西电东送”“西气东输”以及耕地指标流转等资源供给成为一种颇具特色的区域合作机制,但是这一机制的背后是资源的竞争,无法把农民从耕地上解放出来,无法促进中西部地区资源优势的产业转化,也无助于实现区域间的权利平等。基于数字社会的全场景化,“东数西算”致力于在国家的不同区域建立算力节点并最终形成算力体系,这一基于数字化转型的合作机制把中西部地区的资源优势转化为算力优势,赋予欠发达区域与发达区域相同的议价平台,逐步实现从资源互换到数字协同的机制转变,从而完成“发展权转移”的机制修正。

关键词:区域发展;发展权转移;算力;数据;数字协同

一、研究缘起:国家区域发展的政策回望

作为一个幅员辽阔的巨型国家,在近1000年以来,由于自然禀赋、制度约束、族群战争等影响,中国的经济中心逐步从北方转移到东南沿海地区,从而呈现东部地区人力资源充沛、中西部地区自然资源富足等特征。针对中国的经济社会发展的区域差异,中央政府通过财政转移支付、基本建设、项目倾斜等措施来给欠发达地区“输血”,以遏制中西部地区的持续衰退。

具体而言,中国的区域发展在不同阶段也有差异。在20世纪50年代,鉴于国内国际的复杂形势,国家先后通过边疆开发、苏联援助的重大项目布局等方式向中西部地区输入工业和人力资源,从而形成中国完备的工业体系。这种基于国家责任的产业布局启动了中国全面工业化进程,也为地区经济差异化发展建立了基础。20世纪60至70年代,由于中苏交恶以及东南沿海面临的军事压力,国家启动三线建设,大量发达地区的工厂搬迁到内地,进一步充实了中西部地区的工业体系。同时在这一时期,由于国家长期实行计划经济体制,中国的区域差别并未凸显。

20世纪70年代末期,东部地区率先对外开放,并产生了一批经济特区和沿海开放城市,国家鼓励地方以“增长锦标赛”的方式发展经济,由于各地经济基础差异以及对外开放政策的梯度性释放,东部地区得到快速发展,而中西部地区的一些城市如重庆等地直到20世纪90年代末才通过沿江、沿边开放政策的实施逐步获得经济发展的机遇。

为促进区域一体化建设,减少地区经济差异,国家也先后建立了区域发展机制。以中国经济最发达区域长三角为例,1982年,国务院成立上海经济区规划办公室,上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建等五省一市组成“上海经济区”,以强化经济协作;1988年,国务院撤销上海经济区规划办公室,1992年,长江三角洲15个城市协作部门主任联席会议制度随之建立,并于1997年升格为长江三角洲城市经济协调会,如今这一会议制度仍然是区域发展最有效的机制之一。

20世纪末21世纪初,伴随着工业化和城市化的快速推进,中国深度参与到全球化进程之中,克服区域差异、实现社会公平成为中国各级政府的重要责任。同时,中国的区域发展进入了新的历史阶段,中央政府先后提出“西部大开发”“东北振兴”“促进中部地区崛起”等国家区域发展战略,国务院先后成立了西部地区开发领导小组、振兴东北地区等老工业基地领导小组、促进中部地区崛起工作部际联席会议制度等组织框架,有效遏制了国家区域发展的不平衡态势。

在中央层面上,为促进“西部大开发”“东北振兴”“促进中部地区崛起”等战略落地,中央政府先后启动了“南水北调”“西电东送”“西气东输”等国家级工程。早在1952年,毛泽东提出“南水北调”构想;2013年,“南水北调”工程开始通水,华北地区的缺水问题得到缓解。与此同时,为了解决东西部地区能源资源与电力负荷分布的不均衡性问题,20世纪末期“西电东送”工程启动;2000年2月,国务院第一次会议批准启动“西气东输”这一仅次于长江三峡工程的重大投资项目,这一项目与早前实施的“西电东送”工程一道,启动了“西部大开发”战略。

在地方层面上,中央鼓励发达地区通过对口支援等机制对欠发达地区进行支持,也鼓励发达区域在欠发达地区创造性地发展“飞地经济”甚至促进后者“耕地指标”向发达地区异地流转,以实现产业梯度转移和资源供给。与此同时,伴随着中国进入信息化发展阶段,数字经济逐步成为中国经济发展的新引擎。为了积极适应这一经济模式变革,2022年2月,中央启动“东数西算”工程。“‘东数西算工程以构建涵盖数据中心、云计算、大数据的新型算力网络体系为抓手,把东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。”[1]

21世纪初,经济学研究者通过基尼系数的分解发现,中国地区经济的总体差距在20世纪80年代有所下降,但在90年代却呈上升趋势,地区经济的总体差距主要来自沿海和内陆地区的差距,这一差距与政策不平等、生产要素的流动壁垒等密切相关[2]。地理学研究者强调,改革开放以来我国地区差距不断扩大是众多因素共同作用的结果,并非是单纯的“政策说”可以完全解释的,自然条件、区位因素、资源禀赋、生态环境和基础设施等都可能影响区域经济发展[3]。管理学研究者则认为,区域经济是国家财富生成过程在特定地域空间的表现,区域经济发展根植于国家经济整体发展,是国家经济运行系统的地域表现、空间映射与有效支撑[4]。

与区域经济学、区域地理学不同,政治学研究者看到,中国社会已经从原来的平均主义盛行的国家转变为今天社会分化较为突出的国家,随着社会分化的不断加深,各利益群体之间由于诉求的不同而产生的矛盾和冲突,构成了中国目前社会不和谐的主要因素,进而影响和制约着中国的经济社会全面发展[5]。政治学的介入把区域发展引入目标性的讨论,即区域发展的核心价值在于利益共享。

1969年,阿尔及利亚正义与和平委员会《不发达国家发展权利》的报告首次使用了“发展权”这一概念;1979年,联合国人权委员会强调发展权既是国家的权利,也是国家内个人的权利[6]。1986年联合国大会通过《发展权利宣言》并明确指出:“由于这种权利,每个人和所有各国人民均有权参与、促进并享受经济、社会、文化和政治发展,在这种发展中,所有人权和基本自由都能获得充分实现。”[7]发展权的提出兼顾了国家权利与个体权利,丰富了区域发展的机制解释。党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》强调“共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,作出更有效的制度安排”[8]。这一建议呼应了联合国大会关于发展权的倡议,顺应了中国区域发展战略的基本方向,也捍卫了中国特色社会主义的核心价值。

在既有研究中,发展权大多用在土地分析上,在这一领域中,发展权又称土地开发权(land development rights, LDR)。发展权在21世纪进入中国学术视野后,这一概念同样率先在土地政策研究方面得到了充分的应用与发展。所谓土地发展权,就是土地变更为不同使用性质的权利,是一种可以与土地所有权分割而单独处分的财产权[9]。土地发展权的配置使中国土地指标流动起来,从而与我国先后推行的“南水北调”“西电东送”及“西气东输”等区域发展战略联系了起来。与此同时,今天的中国城市化进程已经进入下半场,这一进程既受到工业化进程的约束,也深受新工业革命的影响,在这一复合条件下,在当下的区域发展战略中,数据将逐步取代土地,成为约束先发地区经济社会发展的新瓶颈,“东数西算”也将逐步取代“耕地指标流转”,成为区域发展的最为迫切的合作机制。本研究尝试发掘从“耕地指标流转”到“东数西算”演变的基本逻辑,从区域战略中的资源、责任以及背后的权利变迁,论述中国直面城市化升级以及数字化场景的区域发展战略新选择(具体思路如下图所示)。

二、耕地指标流转:工业化场景中的资源交换

20世纪30年代,胡焕庸先生以“瑷珲—腾冲线”揭示了中国人口的空间分布,也暗示了中国经济发展与自然资源分布的空间互补。进入21世纪,为了实现区域发展的平衡,“南水北调”“西电东送”“西气东输”等国家工程先后投入使用。由于中国是一个耕地资源较为匮乏的国家,充分的耕地保护因此成为中国土地政策的主要内核。与之对应的是,严格的耕地保护政策也使东部发达地区的工业用地、城市建设用地受到约束,从而无法使有限的耕地发挥最大的经济社会效益;中西部地区则由于中青年农民的流失而出现部分耕地、宅基地闲置甚至抛荒的情况,从而造成耕地资源的浪费。耕地资源的合理使用因此成为区域合作的重要契机。“南水北调”等一系列跨界的资源调动启发了中国耕地的异地“交易”,但是与水、煤、天然气的异地供给不同,这种“交易”是通过“耕地指标流转”加以实现的。

首先,耕地资源的跨界“使用”。21世纪初,我国城市化进入快速发展期,严格的耕地保护与中国工业化、城市化进程对于建设用地的需求形成了张力。2010年的一项研究发现农村的建设用地总量是城市的46倍,意味着在农村的大量企业用地、宅基地等建设用地闲置的同时,2020年城市建设用地供给缺口将达12亿亩[10]。正是在城市建设用地的巨大缺口下,一些地方已经在辖区内进行了土地资源的流转尝试,这些尝试中既包括农民宅基地更换城镇住房,或通过“占补平衡”“地票”交易等获得货币补偿。在此基础上,研究者认为,“城乡建设用地增减挂钩政策……是‘先富带后富‘城市反哺农村,进而推动共同富裕实现的一项重要实践。”[11]2017年1月,中共中央、国务院在《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(下文简称《意见》)中首次提出,耕地占补平衡以县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充,落实补充耕地任务,从而明确了国家、省、县在土地资源跨界流转中的主体责任。

耕地是不可再生的自然资源,也是一种重要的经济资源,辖区内的耕地资源流转启发了跨界耕地资源的流动。《意见》规定,耕地后备资源严重匮乏的直辖市,新增建设占用耕地后,新开垦耕地数量不足以补充所占耕地数量的,可向国务院申请国家统筹;其他省份只有资源环境条件严重约束、补充耕地能力严重不足并实施国家重大建设项目造成的补充耕地缺口,方可向国务院申请国家统筹[12]。不难看出,《意见》在保障国家重大项目建设的土地供给的同时,优先保障了直辖市的建设用地。这一突出重点城市的土地政策,显示了这些城市在国家经济社会发展中的重要地位,也使这些中心城市获得使用耕地这一稀缺资源的额外权力。随着土地指标流转的规范,国家统一制定跨省域调剂节余指标价格标准,显示了治理政策的局部差异,也体现了中央政府借助地方政府在遏制区域不平衡方面的“削峰填谷”。

其次,耕地指标交易中的资源互换。耕地资源在流转过程中日益增值,但是这种增值受制于耕地指标的“购买方”经济总量以及当地的建设用地价格。重庆市土地交易所自2008年底成立以来共交易了8300亩建设用地指标,总交易金额达到738亿元[13]。但是到了2017年12月28日,四川省“乐山市马边县与浙江省绍兴市越城区签订增减挂钩节余指标流转协议,签约流转节余指标7000亩,协议总金额504亿元,亩均价格72万元”[14]。这也是全国首例城乡建设用地增减挂钩节余指标的跨省域流转。

耕地指标跨省流转以全国耕地总量平衡为前提。与中西部地区省内耕地流转相比,东部城市可以较高的支付价格来获得更多的中西部地区的耕地指标。为了引导东部资金的流向,2018年3月,国务院办公厅印发《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》和《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》(下文对应简称《统筹办法》和《调剂办法》)。《统筹办法》规定跨省域补充耕地资金,全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略。《调剂办法》指出,“三区三州”(即西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州)及其他深度贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标由国家统筹跨省域调剂使用。这一导向既确保了国家耕地指标总量的稳定,也通过东部地区的资金支付协助国家完成贫困治理的任务。

最后,耕地指标交易中的机制悖论。党的十九大提出建立市场化、多元化生态补偿机制。在这一背景下,资源互换成为区域发展的催化机制。一些积极的研究认为,这一机制的首要价值在于解决了中西部地区脱贫所缺乏的资金问题,还撼动了中国土地保护制度甚至城乡分立的格局。理由在于:一方面,土地增减挂钩政策解构了城乡土地市场分割的二元结构;另一方面,土地增减挂钩节余指标跨省域统筹,打破了土地无法在空间上流动的固有属性,有助于全国统一土地要素市场的建立[15]。

在中国近40年的快速发展中,耕地的非农化甚至转换为建设用地,为中国城市化和工业化进程提供了重要保障。但是需要明确的是,在东部城市把大量优质耕地转为建设用地的同时,必须将一些人口锁定在中西部地区的土地之上,从而完成耕地保持、复垦的任务;更进一步讲,由于差异性的竞价机制,由于耕地指标带来的直接收益,东部地区可以更容易地获得耕地。在最严格的耕地保护政策背景下,追求耕地非农化的高收益必然导致东部地区形成占用更多耕地的政策冲动,并深刻影响着中西部地区的城市化与工业化进程。或者说,在耕地资源总量不变的前提下,东部地区越是加快城市化、工业化进程,中西部地区的城市化和工业化进程越会推迟。一种极端的可能是,东部地区城市化、工业化部分建立在中西部地区城市化、工业化停滞的前提之上。

三、“东数西算”:信息化场景中的协同发展

从区域发展的主体看,中央政府承担着区域均衡发展的国家责任;从地方角度看,在与发达地区合作中,作为受援方的欠发达地区往往处于较为被动的谈判地位。数字时代的到来变更了区域治理机制,在这一转向中,与耕地指标流转、“南水北调”等工程不同,“东数西算”把中西部地区从被动的资源供给方地位中解放出来,并逐步赋予其平等的谈判资格。

首先,“东数西算”的技术框架。立足生产要素进步,经济学家认为在数字时代,中国经济增长的核心驱动力正在转变,在这一转变中,数据已经成为关键要素与核心资产,以算力为“底座”支撑的数字经济在国家整体经济布局中的地位已上升到战略高度[16]。但是“数字经济”也给“双碳”目标的实现造成压力,研究表明,算力作为数字经济的核心生产力,每年以超过20%的速度递增,导致数据中心用电量超过全社会的271%,2023年碳排放量将高达16亿吨、占全国总量的15%[17]。针对这一突出矛盾,跨区域的“东数西算”工程应运而生,这一工程致力于将东部地区的非实时算力需求以及大量生产生活数据输送到西部地区的数据中心进行存储、计算并反馈[18]。因此,“东数西算”立足新兴的经济形态,把政策焦点从资源引向数据,继而从数据引向算力。

2021年5月,国家发展改革委等部门联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,决定在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点[19]。针对“数据+算力”的基础建设同步推进,目前,八个国家算力枢纽节点建设已经开工,并引导大型甚至超大型数据中心向国家算力枢纽节点集聚,从而形成数据中心集群;在此基础上,国家还规划了重庆等10个国家数据中心集群,全国一体化大数据中心体系至此初步形成。

在这一过程中,西部地区的算力被充分调动起来,《张家口数据中心集群建设方案》提出到2025年,新增标准机柜55万架,总量达到70万架,数据中心平均上架率达到65%以上,电能利用效率指标控制在125以内,可再生能源使用率达到70%以上,建成服务京津冀的区域算力调度中心,可调度算力占总算力的比重超50%[20]。甘肃省庆阳市提出到“十四五”末,新增上线投运25kW标准机架约30万个,到2030年,新增上线投运25kW标准机架80万个[21]。如今,贵阳贵安已与北京、上海等全国32座热点城市实现网络直联,贵安数据中心集群超80%的算力为省外提供服务[22]。因此与耕地指标流转、“南水北调”“西电东送”“西气东输”部分相似,“东数西算”这一框架虽然显示了较强的东部中心城市偏好,但是中西部地区已经处于较为灵活的主体地位,不再仅仅成为初级资源的供给者。

其次,“东数西算”的利益转化。在“南水北调”“西电东送”“西气东输”以及耕地指标流转等区域发展模式中,中西部地区利用自身的资源优势实现了货币收入,为地方经济发展提供了动力。同时,耕地、天然气、煤炭等都是不可再生资源,如果不能把有限的自然资源转换为地方经济发展的持续性动力,随着中西部地区丰沛的资源的枯竭化,这些地区的经济发展一定会陷入困境。在“东数西算”工程中,数据与算法的分离反映了中国东西部地区在数字经济发展中的能力差距,也给中西部地区提供了新的发展路径。一方面,算力枢纽与数据中心的建立带动了数字经济在中西部地区的跨越式发展,从而使中西部地区摆脱了被动接受东部落后产能的转移。2022年,作为国家算力枢纽节点的甘肃省庆阳市计划实施重大项目12个,总投资11311亿元[23]。2023年9月8日,庆阳市政府与厦门弘信电子、万兴科技、燧原科技及甘肃移动就共同签署《共建东数西算算力网络和系统战略合作框架协议》[24],进一步把东部企业导入中西部地区,推动数字企业的地方化,从而积极提升当地产业能级。

另一方面,算力不仅是国家数字经济的底座,也是一个国家创新能力和综合国力的体现,而“东数西算”战略为构建国家算力基础设施提供了可能[25]。在这一过程中,与工业化、城市化对于土地、水、电、气等资源的单向需求不同,“东数西算”把算力基础设施引向了中西部地区,从而增加了中西部地区在区域协同中的议价地位。丰沛的电力资源向算力的在地转化,为中西部地区深度介入东部地区数字经济发展提供了路径。凭借着逐渐完善的算力优势,中西部地区不再拘泥于特定的合作方向,正相反,中西部地区通过灵活的竞价机制来实现本地利益的最大化。因此,如果说耕地资源指标流转、“南水北调”“西电东送”“西气东输”仅仅通过资源供给提供了中西部地区经济的“虚拟增长”,那么“东数西算”中的电力资源转化为算力,构成了中西部地区新的经济增长极。

再次,“东数西算”的发展协同。“数据+算力”构成数字经济的基础,但是数据的需求与算力的配置却往往并不一致。具体而言,“我国东部地区对数据有较高的应用需求,但电力成本较高、能耗指标稀缺……而西部地区虽然有很丰富的可再生能源,但存在跨区域传输数据成本高、网络带宽不够等问题。”[26]因此数字时代的区域发展对跨界协同提出了要求。具体而言,“数据”与“算法”的分置与地方利益主张的强化增加了跨界数字协同的难度。如果东部地区不能把数据输入中西部的算力机构,那么这些算力设施就无法发挥作用。研究发现,“虽然数据中心是耗能大户,但东部地区还是想把数据留在本地,并且数据中心的建设有利于拉动本地经济。”[27]因此,在国家数字化转型中,“东数西算”改变了传统东西部地区的合作机制,而协同则构成了这一合作机制的前提。

借助于国家算力枢纽的建设,中西部地区获得了新的经济增长极。2023年2月,“东数西算”宁夏枢纽长三角“飞地园区”在杭州成立,作为宁夏首个落地长三角地区的数字经济“飞地园区”,“飞地园区”将围绕数据存储、数据服务、软件开发等重点领域,与长三角地区企业深化合作,引进一批高质量发展项目,目前来自杭州、上海等地的11家企业已签订入园合作协议[28]。西部省份通过算力的优势,反向在发达区域建设数字“经济飞地”的案例充分说明,虽然中西部地区在引进诸如存储、数据服务与软件开发等数字企业上较为困难,但是中西部地区凭借算力优势,仍然可以逐步在东部地区寻找机会,获得自身发展。

四、从土地到算力:区域发展权转移的机制调整

人类社会的发展伴随着权利的觉醒,继“自由权”“社会权”之后,发展权被认为是第三代人权的核心。但是与前者相比,发展权有两点显著不同:第一,它是一项社会连带权利;第二,它具有权利主体的双重性,它既是一项个人权利,也是一项集体权利[29]。从个体到集体,从土地、资源到数字,发展权解释了不同地区在经济社会发展中对于平等地位的正当主张,更为重要的是,发展权把权利引入组织甚至个体之中,拓宽了区域协调发展的基本路径。

首先,土地的权利及其争论。当下关于中国的土地权利研究存在两种争论:一派意见试图将土地开发权(land development rights,LDR)纳入“用益物权”的理论框架,并通过构建“交易”制度来实现土地开发权的市场化配置;另一派意见则试图将土地开发权纳入“国家管制权”的理论框架,主张实施限制“交易”的政府管制性配置方式以达到保障公共利益的目的[30]。法律支持了“国家管制权”的判断,《土地管理法》第九条规定,我国城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有。因此,土地权利不是个体私权土地的流转及其收益,也并不必然指向农民个体。

“国家管制权”论还否定了土地发展权是土地所有权的派生权利,认为这一权利因国家管制权的行使而成为一项独立的权利,这一定义的合理性在于能防止少数人独享土地发展增益[31]。但是这一防御性的概念也承认,土地发展增益主要源于外力,是全体社会大众努力的结果,具体地块的发展增益与国家发展战略、城市规划、非农用地供应政策、城市化速度等因素密切相关,因此“国家管制权”论的不合理之处在于,未能明确保障失地农民分享土地发展增益,且缺乏制度来让大田农民分享土地发展增益。我国应当坚持土地发展权国有模式,并通过完善具体制度来保障土地发展增益全民共享[32]。

“国家管制权”论的内在冲突显示了国家土地收益的政策缺位,或者说,在土地国有的制度下,土地发展权也需要体现到具体个体身上,否则土地发展权就失之抽象。《土地管理法》第48条规定:“征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定。对其中的农村村民住宅,应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则,尊重农村村民意愿,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式给予公平、合理的补偿,并对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿,保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。”这一基于地方土地价格的补偿价格有一定的合理性,但是一旦与耕地指标异地流转联系起来,耕地的收益与农民的获得必然存在重大差异。

其次,资源交易中的权利差距。人口的增长、城市的扩张与耕地保护形成了一组张力,这种张力同样体现在煤电气等其他资源供给上。随着人口大规模流向东部地区,我国改革开放以来设计的梯度发展战略难以为继。在胡焕庸线的两侧不仅体现了资源与人口分布的差异,也体现了城乡之间、区域之间的权利差距。可以想象的事实是,只要东部地区持续获得发展红利,中西部地区的居民仍将通过跨越胡焕庸线来实现权利平等。

通常认为,私权是契约精神与现代社会的起源,私权的明晰为权利共同体的建立提供了基础。国内研究偏好从国家内部权力关系中寻找一种可替代的竞争性概念,国家控制权就是这一概念的典型。这一主要从依附理论出发的概念生长必然聚焦于作为集体权利的发展权的价值,而无法明示个体权利的实现路径。从耕地指标流转的角度看,土地权利的国家控制论强调国家在促进权利平等方面的主要责任,但是由于抽离了个体权利,这一论点就把权利引向了国家,引向了各级政府。从理性经济人的角度看,地方政府在增长锦标赛中一定会寻求利益的最大化,体现在耕地流转上,地方政府有合理的政策冲动来获得更多的可流转的耕地指标,“国家越是对地方政府采取偏紧新增建设用地供给,地方政府进行建设就越是受到新增建设用地不足的约束,建设用地指标稀缺程度就越高,这种稀缺产生出来的价值就越高,地方政府通过高成本让农民腾退宅基地以获得挂钩指标的积极性就越高。”[33]

世界人权大会在1968年《德黑兰宣言》第17条指出:“享受经济及社会权利与任何有意义享受公民及政治权利自然密切相关,实现人权与经济发展之间亦有深切之相互关系。”[34]这一宣言明示了权利与经济发展的内在联系,从而把发展不平衡提升到权利不平等的高度。因此在中国区域发展中,耕地指标的流转不能仅仅停留在资源流通的层面。作为一个拥有深厚农业传统的国家,土地权是一种根深蒂固的权利。即使在现有的法律框架中,土地权利乃至中西部地区丰富的水、电、气等自然资源都归国家所有,但是基于我国人民民主共和的制度性规定,人民拥有并治理着国家,因此国家的资源权最终必须服从人民主权;进一步讲,在经济社会发展中,任何集体性的权利宣示必须来自权利共同体的个体性主张,任何国家性、集体性的收益都需要通过充分压缩的制度链条作用到公民个体身上,并通过具体的服务与福利供给实现公民的权利平等。

最后,发展权转移的数字修正。“中国坚持以经济建设为中心,奠定保障发展权的坚实基础,同时又通过保障人民的发展权更好地促进经济发展。”[35]这一白皮书确定了人民共和国的政治伦理与经济发展的最终任务,确认了经济发展与权利保障的密切联系。在传统农业国家发展工业,土地以及附着在土地上的农民是中国现代化转型的资源供给者。不同于煤电气等自然资源的供给,把中西部地区的人口乃至耕地指标引入东部地区,从逻辑上削弱了中西部地区持续发展的可能性,束缚了这些地区的工业化、城市化进程,逐步使这些地区失去地方发展权。

埃德蒙森(William AEdmundson)把权利分为概念性问题与证成性问题两种,前者是指权利的内容与构成,后者是指权利的分配及其原因[36]。这一分类启发了中国区域发展的逻辑,由于自然资源的国家属性,国家在资源配置上拥有毋庸置疑的权力,因此研究的中心就必然落到国家如何配置资源;同时,如果说人的权利与经济发展有关,那么这种权利也必然与特定地区的自然资源有关,因此这种资源配置的过程也应该是权利保护的过程。具体而言,如果个体无法参与自身生存有关的资源配置过程,也就无法捍卫基于发展的权利。在工业革命初期,国家偏好通过产业政策调整把原材料产地与工业产品结合起来,从而形成众多的工业城市甚至工业带;随着经济全球化的到来,原材料产地与工业品生产地的地理距离日益拉长,一个完整的产业链往往都是跨越辖区乃至跨越国境的合作结果。在中国经济秩序中,原材料产地与工业产品的空间分离仍然普遍存在,但是在经济运行中,这一空间分置却使中西部地区严重依附于东部地区的发展,并逐渐在“南水北调”“西电东送”“西气东输”以及耕地指标流转中失去了本地区发展的主动权。

在数字时代,区域协同进入了新的发展时期,数据日益成为重要的资源,对于数据的快速处理开始成为地方乃至不同区域经济社会发展的普遍诉求,“东数西算”可以在很大程度上满足这一需求。在区域协同的数字化转型中,在“数据+算法”的任务分置中,中西部地区的电力资源逐步转化为算力资源;与此同时,在大模型的技术突进中,人工智能的竞争同样需要更多高质量、多样性、复杂性的数据,需要更为密集型的数字劳动,这些变化给中西部地区的劳动力提供了深度参与数字经济的路径。2020年,AI(人工智能)训练师被国家正式列为新兴职业,中西部地区劳动力开始通过给计算机模型投喂数据等方式来训练人工智能,从而实现包括女性在内的密集劳动力的数字转化。例如,2019年成立的陕西榆林爱豆科技有限公司拥有180余名数据标注员,其中66%是女性;山西临汾市永和数字就业中心同样是一家从事AI数据标注的公司,公司133名员工中有128位女性[37]。因此庞大的算力系统对更多的数字劳动提出了需求,越来越多的中西部人口将进入这一新兴行业之中,他们不仅在数字劳动中获得了共同生产的机会,也将在数字区域协同发展中获得权利的平等。

结语

“生存权和发展权是首要人权,没有生存权、发展权,其他一切人权均无从谈起。这也是中国政府在人权问题上始终坚持的基本观点。”[38]中国的工业化、城市化进程中,在资源紧约束的条件下,政策梯度对于资源竞争有着直接的影响,因此发展权的转移来自资源地与生产地的地位不平等,从而形成了中西部地区对于东部地区发展的依附地位,而这种地位又深刻地体现为区域发展中的权利从属性。“东数西算”启动了区域发展与地方发展的数字连接,在数字经济体系中,“数据+算法”任务分置赋予了不同地区数字劳动者的平等地位,而数据与算法的相互依赖提升了中西部地区的经济合作地位和议价权重;更重要的是,“数据+算法”的新经济形态改变了农业社会以来的权利差距,并使区域经济发展与个体劳动、个体收益结合起来,从而纠正了发展权的转移,实现了中国总体性、更具平衡性的区域发展。

参考文献:

[1]李俊杰,姬浩浩“东数西算”驱动西部地区经济增长的内在机理与对策[J]中州学刊,2022(9):2330

[2]刘夏明,魏英琪,李国平 收敛还是发散?——中国区域经济发展争论的文献综述[J] 经济研究,2004(7):7081

[3]陆大道,刘卫东 论我国区域发展与区域政策的地学基础[J] 地理科学,2000(6):487493

[4]李兰冰,刘秉镰 “十四五”时期中国区域经济发展的重大问题展望[J] 管理世界,2020(5): 3651

[5]王瑾 共享发展:让群众有更多的获得感[J] 当代世界与社会主义,2016(2):3743

[6]朱炎生发展权的演变与实现途径——略论发展中国家争取发展的人权[J]厦门大学学报(哲学社会科学版),2001(3):111118

[7]姜素红发展权论[M]长沙:湖南人民出版社,2006:266

[8]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N] 人民日报,20201104(1)

[9]刘国臻中国土地发展权论纲[J]学术研究,2005(10):6468

[10][13]程世勇“地票”交易:模式演进和体制内要素组合的优化[J]学术月刊,2010(5):7077

[11][15]谢贞发,李艳旭区域间土地指标流转与减贫增收[J]财政研究,2023(1):101115

[12]中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见[N]人民日报,20170124(1)

[14]寇敏芳四川增减挂钩节余指标首次跨省域流转[N] 四川日报,20171230(1)

[16]章玉贵算力经济发展的重要功能与战略思考[J]人民论坛·学术前沿,2023(5):101107

[17]陈冬林,邹安琪,王蕾,等“东数西算”赋能数据中心可再生能源消纳研究[J]情报杂志,2023(7):7785

[18][27]蒲晓磊全国数据中心完成顶层布局[N]法治日报,20221011(5)

[19]关于印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的通知[EB/OL]中国政府网,(20210524)[20230711]https://wwwgovcn/zhengce/zhengceku/202105/26/content_5612405htm

[20]京津冀国家算力枢纽加快数据中心布局建设整体规划[EB/OL]国家发展和改革委员会,(20230331)[20230713] https://wwwndrcgovcn/xwdt/ztzl/dsxs/gzdt5/202303/t20230331_1352961html

[21]庆阳市人民政府办公室关于印发《庆阳市建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(甘肃·庆阳)暨“东数西算”工程要素保障方案》的通知[EB/OL]庆阳市人民政府, (20220923) [20230915]https://wwwzgqingyanggovcn/gk/zfxxgk/zfgb35zwgkb/content_19897

[22]张鹏贵安加“数”前行 打造高质量发展新引擎[N]贵阳日报,20230201(3)

[23]刘华东庆阳:“东数西算”赋能新基建[N]甘肃经济日报,20220707(1)

[24]厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、万兴科技、燧原科技、甘肃移动共同签署“共建东数西算算力网络和系统”战略合作框架协议的公告[N]证券日报,20230911(D4)

[25]钱德沛,栾钟治,刘轶从网格到“东数西算”:构建国家算力基础设施[J]北京航空航天大学学报,2022(9):15611574

[26]付传明畅通“东数西算”主动脉[N]经济日报,20230615(5)

[28]宁夏国家算力枢纽在杭州设立长三角“飞地园区”[EB/OL]国家发展和改革委员会,(20230331)[20230713]https://wwwndrcgovcn/xwdt/ztzl/dsxs/gzdt5/202303/t20230331_1352954html

[29][30][38]曾志敏土地开发权与国家发展:发展权的解释[M]广州:华南理工大学出版社,2021:29;1;40

[31][32]陈柏峰土地发展权的理论基础与制度前景[J]法学研究,2012(4):99114

[33]贺雪峰城乡建设用地增减挂钩政策的逻辑与谬误[J]学术月刊,2019(1):96104

[34]国际人权会议蒇事文件[EB/OL]联合国,(19680513)[20231011]https://wwwunorg/zh/conferences/humanrights/teheran1968

[35]中华人民共和国国务院新闻办公室发展权:中国的理念、实践与贡献[M]北京:人民出版社,2016:19

[36]埃德蒙森权利导论[M]侯学宾,译北京:商务印书馆,2023:96

[37]朱秋雨黄土高原上,没上过大学的女人们在喂养AI[EB/OL]凤凰网,(20230707)[20230919] https://newsifengcom/c/8REJ3DXDoB2

Mechanism Revision for the Transfer of Regional Development

Rights: From Resource Exchange to Digital Collaboration

Yao Shangjian

Abstract:With the transformation of agricultural society to industrial and digital society, regional development needs to actively renew its mechanisms The embedded value of rights, especially the right to development, gives rise to new paths of regional development Resource supplies such as “SouthtoNorth Water Diversion”, “WesttoEast Electricity Transmission”, “WesttoEast Gas Transmission”, and arable land transfer have become a distinctive regional cooperation mechanism However, behind this mechanism is resource competition, which cannot liberate farmers from arable land, promote the industrial transformation of resource advantages in the central and western regions, or help to achieve equal rights between regions Based on the full scenario of the digital society, “EasttoWest Computing Resource Transfer” is committed to establishing computility nodes in different regions of the country and ultimately forming a computility systemThis cooperation mechanism based on digital transformation transforms the resource advantages of the central and western regions into computility advantages, giving less developed regions the same bargaining platform as developed regions, and gradually realizing the mechanism transformation from resource exchange to digital collaboration, so as to complete the mechanism revision for the transfer of development rights

Keywords:Regional Development;Transfer of Development Rights; Computility; Data; Digital Collaboration

(责任编辑矫海霞)