基于性别差异的“五维协同”心理健康教育模式探究

摘要:中小学学生正处于性别认同和塑造的关键期,科学的心理健康教育需要针对两性差异特点采取合适的教育手段,促使两性的心理健康发展趋于更理想的模式。提出心理健康因“性”施教的“五维协同”共建模式,即学校、学生、政府、家庭和社会的共建模式,以“学校—学生”作为心理健康教育的主体和核心,发挥政府的主导作用,加强家庭的支持作用,充分调动全社会力量,协同营造因“性”施教的良好生态和社会氛围,从而开创基于性别差异的中小学学生心理成长和健康发展的新局面。

关键词:性别差异;五维协同;性别角色认同

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2024)17-0060-04

一、引言

开展中小学学生心理健康优化策略的研究是我国教育现代化实施的内在要求。在中小学阶段,学生的世界观、人生观和价值观均处于重要发展阶段,学生心理健康水平不仅直接影响孩子的学习,还影响其健康成长。为提高新时代心理育人质量,在“双减”政策颁布后,全国各地纷纷出台基础教育阶段的心理健康教育政策,提出建立学生心理健康档案,评估学生心理健康状况,对有需要的学生及时进行个体辅导和心理干预。

性别是自我概念的核心成分和社会分类的重要维度。性别差异是男女在能力、气质、态度、兴趣及行为等方面显示出的差异。性别差异既是一个生物事实,又是一个社会事实。在对性别差异的影响上,性别角色与基因、性器官或激素等因素同等重要。性别角色(gender role)是由一定的社会文化所认定的适合于男性和女性的基本的态度、情感、行为系统。性别角色发展是个体社会化的重要内容,中小学学生正处于性别认同和塑造的关键期。在幼儿园阶段,儿童逐渐发展出性别角色的萌芽概念,无论教师还是家长在与孩子的互动中,如玩具的分配、游戏角色安排等,都不可避免地传递着某种性别角色观念,无形中会对儿童的性别角色的形成有重要影响。小学阶段扩大和发展了性别角色。儿童的性别角色向行为方向、性格特征方向分化发展,儿童的行为更加符合社会规定的性别化行为标准,逐渐与成年人的行为接近。在中学阶段,学生正处于青春期,这一阶段是性别角色的重新形成阶段。青少年出现第二性征后,正确掌握社会期待的性别角色的内容对其健康发展特别重要。与女性性别角色特征相比,男性的性别角色特征更明确,而且青少年对男性性别角色的评价要比对女性性别角色的评价高;在两性自我理想与社会期望的性别角色行为之间的一致性方面,男性同样比女性高,这些性别角色偏差都应引起教育者的重视。

研究发现,性别角色对个体的心理健康水平有重要影响。目前,我国中小学学生性别角色未分化状况突出。科学的心理健康教育应以人的发展为核心,需要针对两性差异特点采取合适的教育手段,促使两性的心理健康发展趋于更理想的模式。虽然中小学是性别角色形成的关键时期,但由于在我国心理健康教育实践中常采用中性立场,以班级作为整体来参与活动,无法有效应对性别角色取向偏差造成的心理困境。如何基于性别差异对中小学学生进行有效的心理健康教育,成为基础教育亟须认真解决的重要议题。

二、“五维协同”共建模式

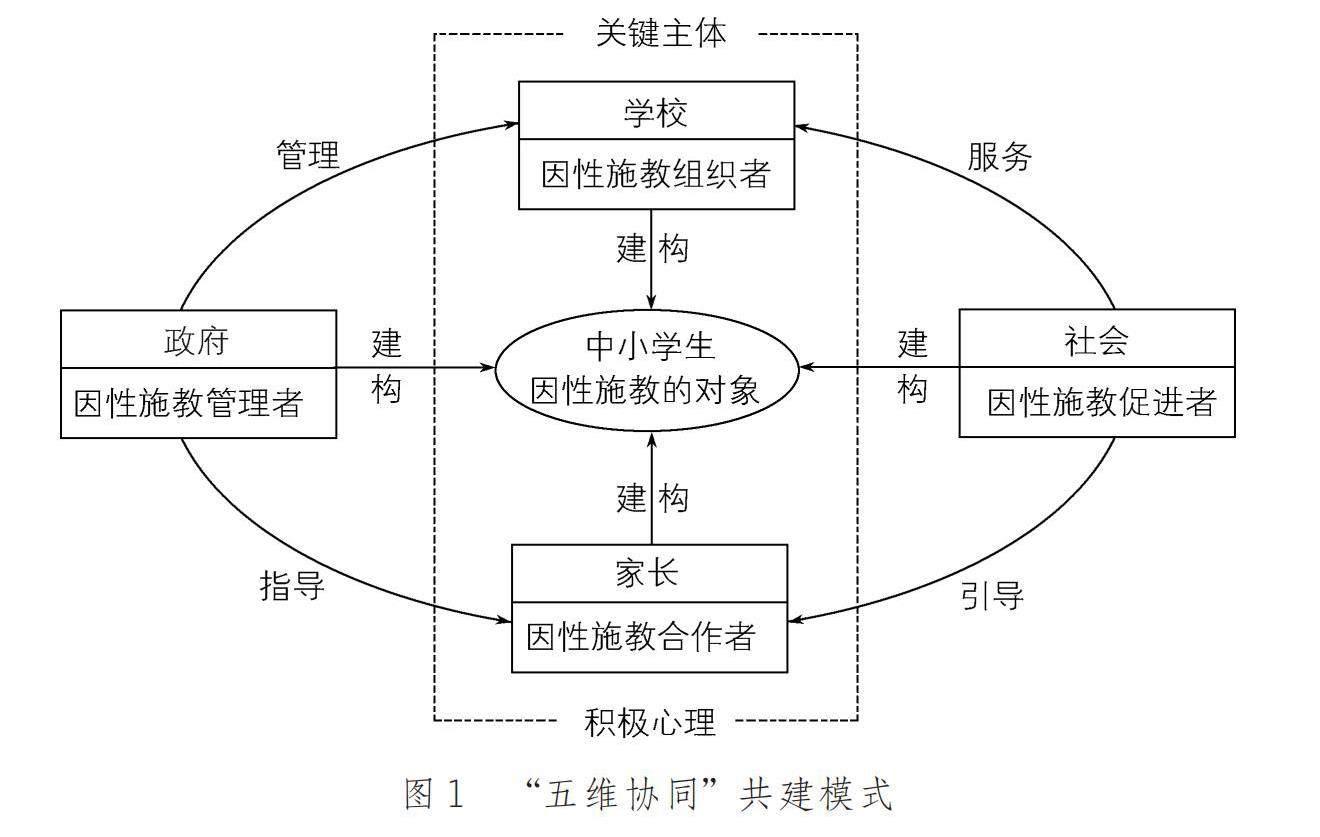

基于性别差异开展有效的中小学学生心理健康教育,不仅涉及政府、社会、学校和家庭等外部因素的积极介入,还涉及学生个体的主观能动性。就效果而言,中小学学生心理健康教育的开展仅围绕外部因素远不能实现教育目标,所有外部因素发挥作用都是建立在个体的主观能动性上,需要学生自身的努力。为此,本文提出心理健康因“性”施教的“五维协同”共建模式。(见图1)

“五维协同”立足于积极心理学,是学校、学生、政府、家庭和社会的共建模式。它以“学校—学生”作为心理健康教育的主体和核心,发挥政府的主导作用,加强家庭的支持作用,充分调动全社会力量,协同营造因“性”施教的良好生态和社会氛围,从而开创基于性别差异的中小学学生心理成长和健康发展的新局面。

(一)学生层面

学生是心理健康因“性”施教的对象。不同性别的中小学学生在认知加工方式、情绪识别、情绪记忆、情绪易感性、攻击性、活动水平上都存在显著差异,差异产生的原因不仅取决于生理意义上的神经递质和荷尔蒙等,更受到社会化过程中性别角色形成的影响。性别角色认同的程度和好坏不仅影响儿童青少年的学业成绩,还影响其身心健康成长。因此,心理健康因“性”施教首先关注的是让学生形成正确的性别认同,促使其朝着理想的性别模式发展。针对性别差异产生的不同心理健康问题,进行有针对性的疏导和介入,引导中小学学生结合自己的性别认同树立积极向上的目标,养成良好的心理健康状态与生活习惯。

在学生层面,不仅要关注学生自身,还要关注同伴的影响。同伴(peer)是个体与之相处的具有相同认知能力的人。与同伴的交往使儿童能够进行人际关系和交流的探索,发展人际敏感性,奠定儿童今后社会交往的基础,促进儿童的社会化和人格的发展。在进入中小学阶段后,由于身心发展的不平衡性,学生表现出自身要求独立、摆脱父母老师等权威的影响和渴望得到社会支持与认可的双重矛盾,因此同伴的影响将超过家庭的影响。

小学生从小学中段开始建立组织结构稳定、完善的同伴群体,群体成员常常一起玩耍,因此小学阶段也称为“帮团时期”。群体的形成往往以性别作为界限,男生和男生在一起玩,女生和女生在一起玩。因此小学时期的学生往往很少有异性朋友,他们大部分时间都是和同性朋友待在一起。到了中学之后,伴随着青春期的生理发育,中学生意识到了性别问题,开始对异性产生兴趣,男女学生之间的相处开始融洽了。

因此,需要让中小学学生学习有关同性与异性之间交往的原则,主动关心他人、同情他人,能够与他人分享自己的玩具和东西;在同性与异性同伴的交往中树立新的目标,帮助学生将符合同性与异性交往的原则运用在日常学习生活中,构建能促进学生心理健康的良好同伴氛围。

(二)学校层面

学校是心理健康因“性”施教的组织者。学校是一个重要的性别社会化场所。在现代社会,学校教育日益重要,它面向社会,具有严格的组织、明确的目标和具体的计划,能够充分调动有限的教育资源,有规模地、集中地把个体塑造成能适应现代社会的有用之人。在儿童进入学龄期后,学校对孩子的影响逐渐超过家庭,它从多方面加强了两性的角色差异:教师不仅对不同性别学生的升学期望、课余活动、体育锻炼项目有不同的要求与内容设置,而且供学生学习的教科书也表现出对男女的不同期待。学校进行性别角色社会化的最主要的途径表现在两个方面:教学内容及老师对待不同性别学生的态度和期望。

为更好地实施心理健康因“性”施教,学校应遵循学科渗透原则,提倡、鼓励和监督将心理健康教育工作始终贯穿于教育教学全过程,自觉地在各学科教学中遵循因“性”施教的教育规律。鉴于双性化个体的心理健康程度显著好于单性化个体,因“性”施教应该采取以混合性别教育为主,以单性别教育为辅的教育方式。鉴于教师在教育教学中通常会不自觉地表现出性别偏见,学校应增强对教师性别认知理念的理解,引导其树立正确的性别意识,平等对待女生和男生,鼓励男女生互相合作,避免形成性别刻板印象。

全体教师都应根据学生的性别特点和个性差异,因“性”、因材施教,注重培养学生的个性发展。要注重发挥教师人格魅力和为人师表的作用,建立民主、平等、相互尊重的校园人际关系,降低刻板性别角色印象所带来的消极影响。将因“性”施教与班主任工作、班团队活动、校园文体活动、社会实践活动等有机结合,充分利用网络等现代信息技术手段,通过多种途径开展心理健康教育,营造一个温暖、活泼的校园文化环境。

(三)家庭层面

家庭是心理健康因“性”施教的合作者。家庭对于儿童青少年身心健康和性别角色发展有持久深入的影响,儿童的性别角色社会化始于家庭,其机制是性别期望、性别认同和模仿。实际上,自受孕开始,父母常常推测胎儿的性别,对不同性别的孩子赋予不同的期望,并按照性别用不同的方式教育。在学前和小学初段,通过玩具和游戏增强了儿童性别角色的意识,使其行为向相应的性别角色转化,表现出性别角色的认同,即女孩模仿母亲,男孩模仿父亲。到小学阶段,家长对穿衣打扮、玩具、说话方式、行为表现都有不同的要求。家长会允许儿子在小区范围内玩耍,不需要特别的许可,而女儿则往往需要家长的同意和陪同。在亲子关系上,男孩一般对父母的管教较多表现出抗议与违拗,而女孩则比较顺从听话,容易与父母形成积极的互动。父母尤其是父亲对男孩女孩的要求有很大不同,他们较多注重男孩的自主与独立,强调女孩的同情与魅力,对男孩的严厉惩罚和物质奖励均多于女孩,因而男孩女孩对父母亲的社会行为的感知也有显著差异。此外,不良家庭关系对男孩的消极影响远大于女孩,父母离异会迅速波及男孩的早期发展。对女孩而言,则要到青少年期才会产生重要的影响。

父母们倾向于鼓励儿子的工具性行为(instrumental behavior),它是为达到特定目标而进行的行为,具有产生某种效果的工具性。工具性行为也称为目标指向行为,这让男孩子学习控制情绪,为其外出工作作准备。同时,父母们鼓励女儿的表达性行为(expressive behavior),即表达或交流情绪和个人感受的行为。表达性行为也称为情绪指向行为,它让女孩子在一定程度上为将来当母亲做好社会化的准备。于是,在高度性别化的教育中,男孩与女孩间的性别差异被扩大了,小学生往往会把自己归入同性别群体。随着进入青少年期,中学生开始花更多的时间和异性在一起,这使男孩子的支配性和竞争性风格与女孩子有教养和善于表达的风格产生冲突。

为此,家长要积极承担监护责任,了解和掌握不同性别孩子成长的特点,加强亲子沟通,注重自身良好心理素质的养成,以积极健康、平等和谐的家庭环境影响孩子身心健康成长。父母要有强烈的性别意识,不能无视男女之间的差异,但同时也不能被传统的陈旧观念所左右,任意夸大男女之间的差别。作为中小学学生教育监督者的家长,还要与学校实现良好的互动,才能更好地开展心理健康因“性”施教,共同帮助学生身心健康发展。

(四)政府层面

政府在学校进行心理健康因“性”施教中扮演着监督与支持的角色。政府发布的相关文件、出台的有关政策是学校选择行动的基础。政府的意义在于引导学校针对不同性别的心理健康教育进行改革创新,针对各类由性别和性别角色导致的身心问题,给予有效措施、建议和相关政策支持,构建完善的心理健康教育体系。

(五)社会层面

社会是心理健康因“性”施教的促进者。整个社会参与进来,特别是社区文化的构建,共同营造一个有利于儿童青少年心理健康因“性”施教的良好的社会环境。社会可以为学生提供物质资源上的支持,提供信息上的支持,提供同伴支持,通过与他人相处转移或缓解个体压力。社会组织可以组织开展针对不同性别的心理健康教育公益活动、宣传活动,科普健康知识。一些社会组织可以与学校合作,提供有针对性的技术与物质支持。

总之,立足于两性性别差异特点,在中小学开展适合不同性别的心理健康教育,对其进行分类指导、重点帮扶,优化学校心理健康教育模式的发展,构建学校、学生、政府、家庭和社会的“五维协同”共建模式,促进中小学学生心理健康质量的提升。

参考文献

[1]温芳芳,柯文琳,方泽鸣,等. 性别偏格对青少年同伴评价的影响及动态演化[J]. 心理科学进展,2023,31(8):1331-1341.

[2]库恩. 心理学导论:思想与行为的认识之路(第13版)[M]. 郑钢,等译. 北京:中国轻工业出版社,2014.

[3]Kazdin A E. Encyclopedia of psychology[M]. New York:Oxford University Press,2000.

[4]Mansor N Z,Othman Z,Yasin M,et al. Gender role conflict among Malay adolescent boys in Malaysia[J]. International Medical Journal,2014(21):528-530.

[5]杜艳,崔亚飞. 高中生性别角色发展现状及影响因素研究[J]. 安顺学院学报,2020,22(6):111-114.

[6]徐凯. 教育心理学(融媒体版)[M]. 北京:北京大学出版社,2023.

编辑/张国宪 终校/高 珺