土地纠纷中证据类型与运用规则分析

李玲玲 高浩然

摘 要:为破解证据类型划分以及证据运用规则在土地纠纷中的适用难点,应用类案分析方法对土地纠纷司法裁判文书进行探析发现:在证据类型方面,以“人证、物证、书证”模式划分土地证据易致对其被动消极认定,“材料-证据-定案依据”模式存在行政机关取代审判主体认识的倾向,应审慎运用“证据资料-证据方法”二元结构,而按照“主要-一般-参考”模式进行划分具有现实意义;在证据运用规则方面,民事证据保全制度与土地纠纷解决无法完全适配,土地证据客体范围在常规证据收集制度下产生排斥现象,亟需释放土地纠纷电子证据的应用潜力。因此土地纠纷证据运用一方面需要以土地证据类型划分为基准,平衡土地证据举证责任;另一方面需要以土地证据适用认定为切入,构建“抗告-撤销-赔偿”的缓冲带。要打破部门法学科壁垒,以土地法条文为基底,合理解释土地证据规范,推进土地仲裁证据非诉化。

关键词:土地纠纷;土地法学;证据类型;证据运用规则;类案分析

中图分类号:F311;D922.3 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2024)03-0084-11 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2024.03.10

引 言

城乡融合发展背景下,土地改革激活了土地权能,不断释放出制度红利,但随之而来的土地纠纷也逐渐增多,成为当前社会突出的利益矛盾焦点[1]。土地纠纷问题的出现,是土地改革纵向深化发展的必然产物[2]。在纠纷处理过程中,主体间信息不对称、纠纷本身难以被还原的现象加剧了社会矛盾,衍生出粤东某市涉土群体性事件[3]。为此,学者们在法治层面对土地纠纷的产生与化解路径进行了理论探析。在宏观角度的立法层面,有学者认为我国主要存在集体土地产权法治保障不合理[4]、土地确权法律条文不完善[5]、废止和现行土地法律制度在实践中出现冲突[6]等问题。在司法层面上,有学者认为在一些土地纠纷案件中,公诉机关会处于维稳、尊重个人权益和伸张公共利益交织的桎梏中[7]。此外在微观角度上,也有学者针对土地纠纷诉讼的管辖和诉讼参加人做出了规范明晰[8]。学者们对土地纠纷的多元解决提供了思路和视角,但缺乏对还原土地纠纷事件本身的关注。只有获得对土地纠纷本身的正确认识,才能更好地对症下药,才能缓解社会环境变化所带来的不同主体间信息不对称的现象,纠纷处理结果也才能更具有说服力。

土地纠纷需要借助土地证据形成证据链来还原其本来面目,突发性土地纠纷群体事件、土地信访问题等更需要披露合法土地证据证明。当下鲜有学者针对土地纠纷中的证据制度进行探析——证据制度对于纠纷解决具有重要的价值确认、进程开启和事件对冲意义,证据制度的研究对于破解纠纷难题具有不可或缺的作用[9]。不能否认的是,我国法律的证据分类具有某种轻内容、重形式的倾向,证据分类模式也具有封闭性和较之于英美国家更为细致入微的特征[10],土地纠纷的不确定性(涉及人数多、处理难度大、季节性等特性)与我国相关证据立法的不适配给土地纠纷证据制度的建构增加了难度。

从证据法角度看,现行法律的证据制度框架本身即存在进步与局限[11],例如现有定义排除了“证据资料-证据方法”这组概念[12],也未能区分“土地证据”和“土地材料”,《中华人民共和国农村土地承包法》(以下简称《农村土地承包法》)的规定使司法实践中涌现出大量的“调整方案”、政府“审批方案”、颁证机关所颁发的“土地经营权证”,甚至大量适用程序错误的“违法土地经营权证”等情形。有必要对“材料”与“证据”,“诉讼证据”与“定案证据”两组概念进行区分,以助力司法机关在土地纠纷厘清相应的“土地证据”“土地材料”。此外现有证据制度的话语体系互相杂糅[13],舶来的学术话语中有苏联的证据种类,有来自罗马法系的证明力、证据能力,还有来自日耳曼法系的关联性、可采性等话语。在研究习惯相悖的情况下,目前缺乏一个可以将不同研究传统加以整合的证据理论体系[14],土地证据制度亦然。

在证据制度本身具有复杂性、土地纠纷证据领域研究缺乏整合的背景下,土地纠纷证据的规范、清晰、合理本身就是土地法、证据法的内在价值追求。基于此,有必要通过司法判例归纳进而对土地纠纷证据类型进行适用认定,同时兼顾我国现行土地法、证据法律框架内的相关规范对土地纠纷领域证据的运用规则难点进行厘清。

一、土地纠纷中证据类型与特点

土地纠纷证据相关的法律规范尚未形成一个相对合理的法律体系,针对不同类型土地纠纷的证据具体适用规则可凭借司法裁判归纳总结,如何制定具体规则以及如何解决好超越个别规则的离散性问题是土地纠纷证据领域面临的挑战。由此,以土地纠纷裁判文书为分析对象,应用实证分析方法兼顾法理探析不同类型证据分类模式在我国土地实践中的适用类型与特点。

(一)以“人证、物证、书证”为载体的土地纠纷证据划分:易致土地纠纷解决机关对土地证据的消极认定

按照“人证、物证、书证”进行划分的价值基础是理性主义多元价值,正因为该价值迎合了土地纠纷证据领域本身的非单一和非静止等特征[15],所以在“(2012)行提字第26号案”参见最高人民法院公报案例:定安城东建筑装修工程公司与海南省定安县人民政府、第三人中国农业银行定安支行收回国有土地使用权及撤销土地证案,(2012)行提字第26号判决书。中,按照“人证、物证、书证”的分类,法院据以认定县政府事先通知听证会的通知书及该公司的陈述分别属于书证和人证,认定县政府举行听证会的签到单属于书证,其所依据的“定安支行对到会人员身份的认可”按此种分类则出现模糊的归类。此外,法院认定涉案土地上建有水泥预制厂的事实所依据的现场照片和公司的陈述则分别属于书证和物证,按照此种分类方法将现场照片归类为书证并无不可,然则在土地纠纷解决时时常出现行政机关和司法机关现场进行勘验取证的情况,此时若将国家机关取得的现场照片和当事人提供的现场照片均归类为书证,在法理上则会陷入自相矛盾。

在土地纠纷化解领域“行政前置”的背景下,纠纷发生初期的证据调查(包括现场照片在内的取证活动)大多由土地行政管理机关完成,此时将行政机关取样的照片同当事人展示的照片同时归纳为此种分类下的“书证”缺乏妥当。根据相关法律中有关单位和个人如实提供证明材料的规定,按此种分类模式,此时承办人向有关单位或者个人调查取证的相关材料亦难界定归类。按照证据法通说观点[16],上述土地纠纷证据应归类于“勘验、检查笔录”亦或“鉴定结论”,然而,在“人证、物证、书证”分类模式下显然不可能细分出“勘验、检查笔录”“鉴定结论”等细分分类。且土地纠纷领域该细分分类能否与“人证、物证、书证”并列亦有待商榷:一方面,证据只能被天然发掘而不能制作加工[17],土地纠纷领域国家机关取证材料是相关人员制作出来的,故不属于证据,按照“此类材料仅仅是对物证反映”的观点[18],该类材料即使可以作为证据,但是否可以作为“人证、物证、书证”下的分类或者与该分类平行共存亦不得而知;另一方面,证人证言本身在人证的语义范畴内,若上述提到的土地行政管理机关对土地纠纷出具的“勘验检查笔录”和“鉴定意见”不属于证据范畴,则会陷入证据项下的逻辑陷阱,因为各种人证具有非可视性[19],无法直接在诉讼中使用质证,以证据资料为内容的基础是原生性的,在基础之上兼具派生性色彩(证据方法)。

分类框架过于笼统含糊可能会造成关键证据提取归类不及时进而贻误诉讼期限,在政府有偿收回国有土地使用权相关案件中表现得尤为明显。以“(2019)最高法行申6944号案”参见最高人民法院发布的9起产权保护行政诉讼典型案例之一:海口博泰隆房地产开发有限公司诉海口市人民政府有偿收回国有土地使用权案,(2019)最高法行申6944号判决书。为例,法院二审认为,根据新修订的《土地管理法》有关规定,在土地兼具出于政府原因的闲置和为了公共利益需要使用土地的情形下,政府既可有偿收回土地使用权,也可提前收回土地使用权,此时对使用权人应当给予适当补偿,该款规定的“适当补偿”应当综合考虑被收回土地的性质,此时对土地性质、用途、区位等影响因素予以认定的证据材料,若按照“人证、物证、书证”的分类方法予以归类,则会造成有关机关因为法律关于证据归类过于笼统而消极认定证据法律属性,从而贻误对当事人最有利的补偿时机。

(二)从“材料-证据-定案依据”出发对土地纠纷证据进行整理:土地行政机关取代审判主体认识的倾向

在证据法学界对于证据的定义问题(即“事实说”为“材料说”所替代)已经没有争议[20],证据定义的衍变对土地纠纷证据体系的建立带来难点:一是在土地纠纷证据领域是否需要区分“土地诉讼证据”和“土地纠纷定案证据”;二是土地纠纷证据的“三性”不再适合被引用为土地纠纷证据的基本属性,而只能被看成质证的标准和对证据判断的准绳。例如在“(2012)常行终字第119号案”参见最高人民法院公报案例:周全福不服溧阳市人民政府注销土地承包经营权证决定被驳回案,(2012)常行终字第119号判决书。中,原被告在一审中所引用的土地承包经营权证在此分类项下应属“可以用于证明案件事实的材料”且“尚需查证属实”的“诉讼证据”,在二审法院据以认定人民政府注销农村土地承包经营权证书的具体行政行为并无违法之处,依据的相关证书在此分类项下才可以称之为“定案证据”。在《土地承包经营权证管理办法》规定下,该案中土地经营权证在一审仅仅是“与案件事实有关”,在二审中经法院“查证属实”并依《土地承包经营权证管理办法》所适用而成为“定案依据”。

在当今土地纠纷案卷审判方式下,土地纠纷证据的运行具有两个明显的模式:一是从土地行政管理部门的角度而不是以审判主体的维度来认识证据(基于“行政前置”的土地纠纷解决惯例),土地行政管理部门对证据的判断在一定范围内取代了审判主体的基准;二是证据形态的文本化,土地纠纷案卷是记载案件证据材料的文书载体,土地纠纷证据材料要想在相关案卷中体现出来,必须以文本的形式呈现出来,除了个别土地纠纷物证(如显示某种字体的纸张)和部分土地纠纷书证(如土地转包合同)因为本身就是文书载体且涉案较少时可以直接记录在案,所有的人证、绝大多数物证和多数无法记录在案的书证(如土地经营权证书)都必须履行一定的程序(如笔录)转化为文书形式,才可能进入土地纠纷案卷,成为案卷内容的组成部分。即使是可以直接记录在案的少数物证、书证,案卷中也必须附有土地行政机关调取这些证据的相关文书痕迹,从而在一定范围内也将这些土地纠纷证据“案卷笔录化”。此时若不严格区分“证据”与“材料”以及“土地诉讼证据”与“土地定案证据”,就会大大增加司法机关根据案件事实做出合理裁判的难度。

(三)“证据资料-证据方法”二元结构下的土地纠纷证据类型:域外争议理论在我国土地实践中审慎运用

长期使用显在静态的证据概念会导致对证据理解单一化和简单化[21],土地纠纷证据领域更是如此。在涉及土地纠纷的诸类案件中不可避免地在对土地证据进行提取时运用到丈量评估测算等采样方式,仅将采样后的“证据资料”规定为证据种类,忽视了采样时的“证据方法”,忽视了证据涵义的多重性且未能考虑到证据形态的多样性,割裂了证据与举证的不可分性,一味追求了证据的静态性。在土地纠纷相关案件中,证据资料即是指所有与土地纠纷期待被证明事实直接或间接相关联的资讯或资料,证据方法即为探寻上述土地纠纷待证事实所使用的调查方法。在土地纠纷中当事人所称的土地实际面积为证据资料(当事人陈述),司法机关通过丈量测量等确定面积的方法即为证据方法,例如在“(2019)甘行终492号案”参见甘肃鹏飞隔热材料有限公司与兰州市西固区人民政府土地行政补偿上诉案,(2019)甘行终第492号判决书。中,各方土地补偿协议的认定对案件事实认定至关重要,对土地补偿协议中提及的有关材料提取时采用的各种测量方法的三性亦不可忽视。在“(2021)辽07民终案”参见王晓颖、辽宁省锦州市黑山县四家子镇马圈子村村民委员会土地承包经营权纠纷案,(2021)辽07民终判决书。中,司法机关认定“被告马圈子村委会位于东沙河下梢”等事实时所采用的方法即为此分类方法项下的证据方法。

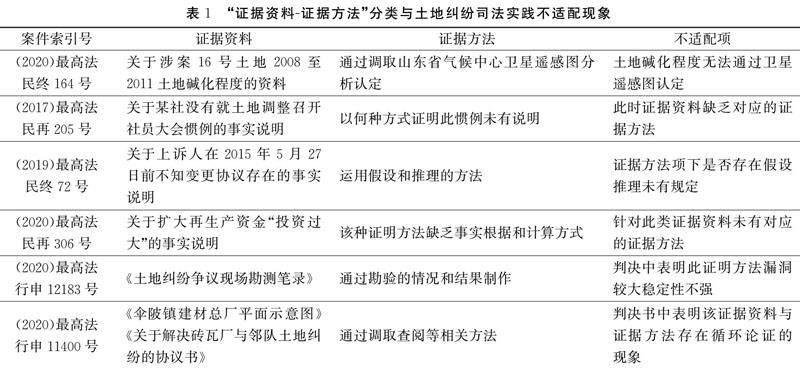

“证据资料-证据方法”的土地纠纷证据分类制度虽然对保障土地纠纷处理的个案公正有所帮助,但本身“证据资料-证据方法”的二元结构划分方法在学界曾一度引起争鸣,其背后所仰仗的德国证据禁止理论(包括证据取得禁止和证据使用禁止)在国内外依旧处于和司法实践的现实相冲突的困境中[22]。在土地纠纷司法实践中出现了大量的证据资料与证据方法不适配的现象,有证据方法无法提取到证据资料和证据资料缺乏对应证据方法的现象,也存在提取证据资料时运用的方法无法归类到证据方法项下和证据方法本身漏洞较大、稳定性不强的问题,同时显现出证据资料与证据方法循环论证的矛盾。具体“证据资料-证据方法”与我国土地纠纷司法实践的不适配现象参见王新海、东营市现代农业示范区管理中心土地承包经营权纠纷二审民事判决书,(2020)最高法民终164号等。,具体案例如表1所示。

(四)按“主要-一般-参考”效力位阶的土地纠纷证据类型划分:效力位阶划分方式与我国土地司法实践相对适配

根据自由心证原则,法律不应对不同证据证明力等级高低做出限缩和挤压,而应交由法官根据庭审中所形成的主观印象做出不受拘束的评价,对应到土地纠纷诉讼中的“自由心证原则”,即为法官对于土地纠纷案件的事实认定需要达到内心确信无疑的程度,意味着在土地纠纷中,按照“自由心证原则”本不应对土地纠纷证据证明力大小强弱做出限制和约束。在土地纠纷证据与证据之间、证据与案件事实之间存在着具有自身独特性的复杂联系,仅凭法官自身的主观确信,恐难以通过证据认定达到个案间的平衡,最典型的如土地纠纷中的林权纠纷(林权纠纷处理中显现出明显的证据证明力强弱关系)。通过典型的林权纠纷参见任兴权农村承包经营户、重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府资源行政管理判例:林业行政管理(林业)再审审查与审判监督行政裁定书,(2020)最高法行申11757号;田林县乐里镇启文村渭香村民小组、李易吉资源行政管理判例:林业行政管理(林业)再审审查与审判监督行政裁定书,(2019)最高法行申11909号等。判例论证,按照效力位阶分类标准对土地纠纷证据类型进行划分的可能性,通过林权纠纷检视在其他类土地纠纷中的应用可行性,具体情况如表2所示。

通过对2021年涉及林权证、土地证以及当事人之间有关林木林地协议的135份裁判文书进行归纳总结,不难得出林权证、土地证在林权相关土地纠纷中的证据证明力,明显强于当事人之间有关林木林地的协议的结论。在2020年涉及林权证、土地证和一审/二审法院判决的205份裁判文书中,合法有效的林权证、土地证也同时显现出强于一审/二审人民法院判决的证明力。同时对涉及插花山认定书的211篇裁判文书和插花山认定书与自留山证并存的64篇裁判文书进行研究,未能得出自留山证与插花山认定书的证明力存在明显的强弱关系,在一审/二审判决与合法有效插花山认定书同时存在的49篇裁判文书中,人民法院的先前判决在再审中证明力显著强于插花山认定书的证明力,在自留山证与人民法院判决、林权证、土地证同时存在的95篇裁判文书中亦然。综上不难得出林权纠纷中的证据证明力关系:林权证/土地证(主要)>当事人之间关于林木林地的协议/人民政府的行政裁决/人民法院的裁判文书/(一般)>插花山认定书/自留山证/行政区域图(参考)。即在林权纠纷中对相关土地纠纷证据按照“主要-一般-参考”效力位阶进行划分是可能且实际客观的,由于土地纠纷领域的共通性和相关证据的牵连关系,对林权纠纷领域外的其余土地纠纷相关证据,按照此种效力位阶层级进行划分也具有一定的可能性。

二、土地纠纷中证据运用规则适用难点

土地证据的类型、特点与其运行规则在“结构-机制”关系上互为干扰,厘清土地纠纷证据类型及特点主要解决土地证据的结构问题,对于土地证据的运行机制,即证据运用规则也应当梳理其适用难点,分析这些问题有助于精准把握证据运用规则适用的根源性难题。

(一)民事保全制度在土地纠纷实践中处于排斥地位

我国相关土地法律制度和《民事诉讼法》均尚未对土地纠纷相关证据保全制度做出明确规定。在土地纠纷司法实务中,保全程序可以依土地纠纷当事人申请而启动,也可以由法院在土地纠纷诉讼中依职权启动,在诉前向法院请求证据保全承继了传统的申请证据保全制度限定情形,即土地纠纷当事人必须提供一定担保。土地纠纷诉中证据保全要求证据是处于紧急情形的,意即土地纠纷诉讼证据保全要以证据出现法定危急情形为启动条件,适用条件比较单一。按照民事诉讼一般法理,证据保全显而易见是以诉讼为依托进行的且诉中的证据保全,必须在举证期限届满前书面向法院递交提请文本,这无疑属于对土地纠纷进行的时间限定。

在“(2015)粤高法行终字第662号案”参见李桂梅、钟汉清等与广州市从化区人民政府二审行政纠纷案,(2015)粤高法行终字第662号判决书。中,被告人民政府向原告送达的《通知》一文,首先在保全启动的主体上,该案主体并非我国证据法下通常的保全启动主体,其次该案中由被告向原告送达关于证据保全的通知本身在法理上即缺乏理论支撑,简而言之,即为被告通知原告进行不利于被告的诉讼行为。根据《民事诉讼法》第六十八条和《民事诉讼法解释》第一百零三条的规定,法院裁定证据保全后取得的证据仍要求进行质证,可至于质证程序的启动和实施程序细节,法律却没有做出明确的规定,如在“(2019)宁01民终1645号案”参见程明军与张梅兰、樊永芳等土地承包经营权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书。中,法院组织进行的证据保全仅由公证处做出初步认定,并未在法庭上进行充分质证。再者,我国赋予了当事人对法院做出的驳回证据保全裁定申明不服并申请复议进行救济的权利,但该当事人进行复议的权利仅限一次,复议后再无其他救济手段,且保全裁定不因复议程序的启动而停止执行程序,即使土地诉讼中法院允许进行保全,但对于该裁定并没有赋予当事人的救济程序。在裁判文书网上检索土地纠纷,涉及证据保全的2020年80例案件中,发现没有一起诉讼在当事人证据保全申请被裁定驳回后履行了救济手段,这无疑大大增加了土地纠纷处理的粗糙感。

(二)土地纠纷电子证据的适用空间有待释放

自2015年至今,土地纠纷裁判中涉及到电子证据认定的案件仅有3起:(2018)云33民终197号、(2019)黔2730行初21号、(2019)闽0502行初44号),电子证据的运用显现出空白与缺失。电子证据本身具有极强的虚拟性,意即需要通过相关设备来获取,在土地纠纷中当事人提交亦或法院查明的证据往往集中于土地权属证明等现实性较强的材料文件,一般无需通过设备来获取虚拟信息;电子证据则代表着虚拟空间存在的信息,这点与土地纠纷中证据所具有的土地关联性和客观存在的特征自相矛盾。

在土地纠纷解决中电子证据具有广阔的前景:一是在土地纠纷中行政诉讼占比较大而电子证据在行政诉讼相关证据认定中具有极大的优势,因电子证据都是“三位一体”的,即记载法律关系发生、变更、消灭的内容、附属信息数据、关联痕迹数据三者共存,相互依托,形成一个互证的整体,共同指向案件事实。基于这一原理,土地纠纷办案人员在使用电子证据办案时不能仅仅使用数据电文内容,还要依据数据电文内容背后的信息。以近日有学者呼吁的网上申领甚至办理“土地承包经营权证书”为例,申请者是否提交申请,在电子证据视角下即可考察申请者申请的文本文档(数据电文内容)、申请者网上申领提出、传递、修改的时间以及申请者和格式等信息(附属信息数据)、申请者提出申请文件的存储记录、源文件的存储信息(关联痕迹数据)等内容,申请者是否提出相关申请是考察行政机关在土地承包经营权确权中是否存在不作为的关键考察事实。二是电子证据本身具有稳定性,土地纠纷领域往往涉案价值较大,书面证据在不同项下较电子证据缺乏稳定性,有学者提出电子证据并非不好造假,而是造假后更易被发现[18],当下技术手段无法不留痕迹完成造假,这无疑增强了相关土地纠纷案件中证据的稳定性。

(三)土地纠纷证据收集客体范围在常规证据收集制度下的不适

以证据可采性为中心的证据学认为,证据法的适用范围和功能是有限的。由此在土地纠纷司法实践中产生了两个难点:一是法官对土地证据客体理解难的问题,法官具有的知识和修养大多体现在法律方面,针对实践中引用比例较低的土地证据(例如插花山认定书等)较为陌生。二是根据证据法中的相关性规则,土地证据只有具有“逻辑上的相关性”才可能被采纳,在尚未进入庭审阶段前,收集土地证据时难以快速对土地纠纷材料判定“逻辑上的相关性”,进而贻误土地纠纷材料进入证据收集客体范围的期限。为了防止土地纠纷案件处理时间的消耗和避免法官受不当的影响,通过梳理土地纠纷司法实务中重点证据的客体范围与可采性分析证据法收集制度明确土地纠纷解决的障碍(如表3所示)。

在2021年土地征收补偿类2 677件案件中,征地补偿安置协议呈现出采纳比例高(20%)、采集成本低的特点,相反土地征收表决书则呈现出采纳比例低(0.2%)、采集成本低的特点;在2021年5 634件土地确权案件中,土地承包经营权证的搜集成本较低,裁判采纳比例高(48%),其采集性价比较之于土地房产所有证等证据类型较高。在2021年957件土地拆迁类案件中,拆迁补偿协议可以首先作为当事人亦或法院调查的对象,因其具有较高的采纳比例(34%)。在不同类型的土地纠纷诉讼中案件证据收集具有各自的客体范围,即土地纠纷证据客体范围相对于通常的民事诉讼、行政诉讼具有自身特质,应按照具体土地纠纷类型对不同证据类型引用比例和引用程度进行梳理,以此节约司法诉讼成本。

三、土地纠纷中证据运用规则的优化路径

土地纠纷证据运用,一方面需要以土地证据类型划分为基准,平衡土地证据举证责任,构建土地证据在土地整治、土地整理、土地储备中的引入渠道,回归到土地善治重要问题的破解上;另一方面需要以土地证据适用认定为切入点,构建“抗告-撤销-赔偿”的缓冲带,形成证据保全制度和土地证据类型划分标准的协调关系;同时也要打破部门法学科壁垒,将土地证据问题延伸至“良法善治”的语义下,以《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)《农村土地承包法》等相关土地法条文为基础,通过法律论证的方式,合理解释土地法证据规范。

(一)以土地证据类型划分为基准,平衡土地证据举证责任

在土地纠纷的民事诉讼中,《中华人民共和国民事诉讼法》的司法解释与《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的证据原则在土地纠纷的异质性下在一定程度上被消解,土地纠纷证据收集客体范围在常规证据收集制度下的不适,亦继生出证据收集的无力和片面的痼疾。在土地纠纷司法裁判中,土地证据常常被称为是“决定诉讼胜负的关键”[23],而举证责任又是证据制度中的核心内容,一旦将举证责任分配给一方当事人,在其举证不当无法达到法官心证的程度,则可能会负担案件败诉的风险,这也是必须平衡土地证据举证责任的原因[24]。在这个基础上,破解土地证据运用规则的难点,首先需要解决的是土地证据举证责任的划分问题。当下,土地证据的举证规则在规范上“多元”并存、各行其道,在理论上似联若离,需要以土地证据类型划分为基准来平衡举证责任。对于实务中出现的关于公共利益的认定和补偿标准相关证据制度供给不足的问题,应当借助构建合理的举证责任分配引入土地证据体系,避免产生过重举证责任导致公共利益案件举证失败、过轻举证责任造成公共利益无法修复的情况,以土地证据类型划分为基准,注重当事人主张事实属性的识别,对当事人主张之法律事实属性进行类型化分析。具体来看,在“人证、物证、书证”证据划分视角下,由于土地行政机关具有对土地证据消极认定的倾向,此时应当将举证责任向土地行政机关倾斜,确立对土地使用权人的举证权利,而非一种处置义务;与之类似的,在“材料-证据-定案依据”的证据分类视角下,同样应当将土地行政行为合法性的证明义务交付于土地行政机关,在此前提下保持“谁主张,谁举证”的基本原则,以兼顾土地证据分类对主观权利的保护和客观法秩序的维护,同时规避此分类视角下土地行政机关取代审判主体认识的倾向。反之在“主要-一般-参考”的效力位阶项下,土地证据的效力层级很大程度上取决于行政机关的内部政策和规定,此时举证责任应当由行政相对人和土地行政机关共同承担,一方面由于土地纠纷的解决由相对人提出申请而开始,另一方面也可以部分排除土地纠纷,解决申请人因为举证不能而承担败诉的风险。

程序价值是程序的灵魂,决定着程序制度的功能设置和程序行为的目的选择。举证责任的划分是土地证据体系构建时背后立法者价值选择的集中体现[25],平衡土地证据举证责任将会助推引入土地证据体系在土地整治、土地整理、土地储备中的作用。我国的土地制度变革加速进入“全面深化改革”的阶段,其中对于土地整治、土地整理和土地储备制度、土地征收决定的可诉性、地役权的发展等问题都应引入土地纠纷证据制度。在土地整治的社会资本参与中纳入土地证据制度,借助完备的土地证据制度合理解决土地纠纷,促进社会资本参与土地整治,而社会资本是土地整治治理成本最小化的充分条件[26],同时在土地储备环节中的污染场地治理与修复责任也需要引入土地证据体系,以助推确立无过错和过错责任相结合原则、污染责任终身制原则、非连带责任原则以及污染者适用溯及既往责任原则。

(二)以土地证据适用认定为切入点,构建“抗告-撤销-赔偿”的缓冲带

在土地纠纷证据分类和证据运行层面下,针对以“人证、物证、书证”为载体的土地纠纷证据划分的局限性问题,应当发挥其避免分类交叉不当、维护证据制度稳定性的优势,同时解决好与我国司法实践不适配的问题。通过在“人证、物证、书证”项下进行细分分类可以使土地证据类型明晰,但此种细分分类在法理上有待商榷。消除从“材料-证据-定案依据”出发对土地纠纷证据进行整理的困境,在司法实践中司法机关应严格区分“土地纠纷材料”“土地诉讼证据”与“土地定案证据”等概念,此外应当合理限制土地行政管理机关在土地纠纷中前期收集证据的权限,突出审判主体对证据审查的专业性。化解“证据资料-证据方法”二元结构在土地纠纷证据适用认定中的矛盾,应明确证据禁止理论在土地纠纷中是否具备合理性,关注证据本身的非静止特征[27]。需要在证据资料的静态性和证据方法的动态性之间寻求调谐,虽然按照“主要-一般-参考”的效力位阶对土地纠纷证据划分相对合理,但也需梳理分析重点证据的各自特质,不考虑特定土地证据的具体特征而一味按照效力位阶进行划分又会陷入其他分类方法已有的缺陷中去,同时还需兼顾土地纠纷的个案平衡,避免追求证据体系完整性时忽视个案正义[28]。

构建土地法、证据法与实践的缓冲带,形成民事保全制度和土地证据类型划分标准的协调关系,将土地纠纷实践中的证据分类按照同一的标准进行适用认定及优化,其结果是通过相应相称的土地证据分类模式,形成异质的土地证据类型子项[29],亟需在土地法法理与土地法治实践中形成“抗告-撤销-赔偿”三位一体的缓冲带。在前文所述土地纠纷保全救济程序缺乏的情况下,向做出保全裁定的上一级法院做出抗告,可以有效解决针对保全的复议次数限定、重复审查的弊端,同时赋予法院以保全程序的撤销权,既可以贯彻“当事人处分”的基本原则,也可以在土地行政机关与相对人中间找到一个“维护申请人合法权益”和“保障被申请人免受不法侵害”的平衡点。与此同时,为防止申请人在“抗告-撤销”机制下滥用权利,削弱司法权威,按照过错责任原则对被申请人赋予申请赔偿的权利可以防止天平向土地证据保全的一方当事人倾斜。值得注意的是,为了使在土地证据的大类下各个土地证据(小类)共存不悖,需协调相对应的土地证据规则,将析得的土地证据分类适配司法实践中的证据规则,意即在破解民事保全制度在土地纠纷中的排斥、土地纠纷电子证据的适用空间释放、土地纠纷证据收集客体范围在常规证据收集制度下的不适等问题时,应基于已有的土地证据分类优化模式,在构筑保全制度与实践的缓冲带时应考虑不同土地证据子项对应的不同保全方法和程序,释放电子证据空间时也应当对不同类型的土地证据小类分别释放。此外,土地证据收集客体范围也应根据土地证据子项差别对待,如依据不同土地纠纷具体审判时长规定保全期限,依据不同纠纷类型有针对性地规定保全主体和是否需要提供担保等申请保全的条件。同时,针对土地纠纷诉讼案件规定专门的复议救济程序,充分保护土地纠纷诉讼当事人的合法权益。

(三)以《土地管理法》《农村土地承包法》为基底,合理解释土地证据规范

法律的适用离不开解释,土地证据规则也是如此,证据规则这种文义结构上普遍的原则性、模糊性为法律解释提供了较大空间,如果某一证据规则在文义上过于狭窄而不具备本应有的裁量和解释空间[30],则需运用扩大解释乃至漏洞填补手段满足适用需求,而程序性规则在此方面则受到更多的限制,故而应当以《土地管理法》《农村土地承包法》等土地法条文为基底,合理解释土地证据规范。在《土地管理法》监督检查章节的第六十八条规定了县级以上政府可以对非法占用的土地予以勘测,同时规定了可以对土地权利的文件资料进行复制,然而并未规定几种调查取得资料的效力等级,此处应该建立如民事诉讼法中“原始证据大于传来证据”类似的等级体系进行一定的条文解释。在《土地管理法》的监督检查章节已显现出诉讼法规定的色彩,其第六十九条规定了土地管理人员履行检察监督职责的条件,与刑事诉讼法中执法人员的对应资格要求异曲同工,由此应在该章节详细规定土地管理人员采集证据时采样类型,各类型的法定种类以及对应的证明力等级,而非如第六十七条至第七十三条的泛泛而谈,因其规定会把证据规范的压力施加在民诉法等诉讼法中,而恰恰由于土地纠纷的特殊性,其他诉讼法部门是难以详细规定,这也有利于化解其他部门法证据规范压力。再者《农村土地承包法》争议解决与仲裁章节,亦存在笼统规范的问题,其对于有权做出处罚的行政部门的级别与管辖未做出详细规定,对处罚所依据证据享有对应调查权的行政部门的管辖更未做规定,而此种土地纠纷相关规定没有可能在行政法中详尽规定,极易导致管辖不明,贻误证据调取最佳时机,此时在争议解决与仲裁章节应对土地行政管理部门的调查权限、管辖等做出相应规定,也可减少土地行政机关取代审判主体认识的倾向[31]。

打破部门法学科壁垒解释土地法证据规范:在土地增值税改革方面,应当打破税法、土地法、证据法三者部门法学科壁垒,建立税收土地证据制度,土地证据收集客体范围同样需要延伸至税收测算领域。三法综合治理有利于实现土地增值税“良法善治”:其中税法落实土地增值税“税收法定原则”,土地法规范土地开发利用,证据法设计测算要素,三法协同治理助推土地税收现代化。在土地税由城乡二元到城乡一体的进程中,应当统一《土地管理法》与《城市房地产管理法》中土地面积、耕地面积的测算标准,明确土地附着物、地上建筑物的证据归类,界定契税、土地增值税计算时所依据的不同土地材料,并将计税时凭借的提取方法在证据方法项下“法条化”,增强土地价、税、费征收的法定性和刚性。在地方政府土地财政治理方面打破财政法、土地法、证据法三者部门法学科壁垒,建立土地财政证据制度,规范政府在土地财政过程中充当游戏扮演者和裁判者的双重身份[32],发挥财政法规制财政主体、土地法规范土地使用途径和土地收益分配、证据法协助规范土地征收过程的三方作用,尤其在土地征收的补偿标准方面,亟需出台《土地征收市场价认定标准》,规定征收时确定“市场价”的鉴定机构以及鉴定基准日,同时在《土地管理法》中对土地流转协议中明确“合同履行地的市场价格”予以补充规定,实现地方政府在土地财政中的善治和善政。在乡村公共服务中打破社会法、土地法、证据法学科壁垒,将社会法的福利性和土地法的行政性结合,发挥证据在政策场域下的定性收集和定量采集作用,同时在土地法中有关社会福利用地的认定标准方面完整把控理论证据和评估证据,加强基层政权建设,理顺基层政权和农民的关系。

(四)以补充土地仲裁证据规则为契机,推进土地仲裁证据非诉化

我国对于土地纠纷仲裁证据的专门规定仅限于《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》(以下简称《土地仲裁法》)第三十七条至第四十二条的相关规定,在“三权分置”背景下放活土地使用权、保障农户资格权过程中产生的一系列衍生矛盾,土地纠纷仲裁证据保全、土地纠纷仲裁举证责任、证据采信等方面规则的缺乏对于日益繁多的土地仲裁工作的开展带来困惑,如何在保持仲裁程序自主性的前提下高效、快捷地化解土地纠纷是值得研讨的问题。在仲裁证据保全上,《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)、《土地仲裁法》仅规定了当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院,对于仲裁前如何采取措施保护土地证据,避免其毁损、灭失未有规定,这对于土地仲裁实践中的证据保全工作带来难点,因开始仲裁后证据保全期限存在与农时交叉的可能,土地纠纷当事人会陷入在农业生产和证据保全之间选择难的境地,亟需在土地仲裁规则中补充仲裁前申请证据保全的相关内容,一方面可以避免延误保全期限,保证土地仲裁的客观公正,另一方面可以让纠纷当事人在保全期限外不受干扰地从事农业生产。此外,《仲裁法》未赋予仲裁庭以证据保全的申请权,《土地仲裁法》第四十二条也仅赋予土地仲裁庭在“权利义务关系明确时”的证据保全决定权,在农业生产具有季节性和周期性的情况下,仲裁庭无法直接保全证据极有可能错失土地证据保全的良机,有损其在土地纠纷解决中的中立形象,在将实体权利义务裁断权交予仲裁庭的情况下,理应将土地证据保全的申请权和决定权也赋予仲裁庭[33]。

在土地纠纷仲裁的举证责任方面,《土地仲裁法》第三十七条延续了“谁主张谁举证”的一般证据规定,《仲裁法》也表明举证责任的配置可以参照适用《民事诉讼法》的有关规定,但是当土地纠纷所涉举证责任无法合理分配时,仲裁庭是否可以像法院一样适用公平原则或诚实信用原则分配举证责任,《仲裁法》和《土地仲裁法》均未有规定。为了减少土地纠纷仲裁的不便之处,此时应当赋予仲裁庭以酌定分配举证责任的权利,在现有法律规定下土地纠纷无法确定举证责任承担时,仲裁庭可以根据公平原则和诚实信用原则合理分配举证责任。在证据采信方面,对于实践中“仲裁庭认为合适,证据即具有效力”的普遍共识[34],《仲裁法》《土地仲裁法》等相关法规中却没有明文规定,在土地类仲裁的实际运用中常常造成无米之炊的境况,加之大量比照适用《民事诉讼法》《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》等法规,极易偏离仲裁的非司法性,呈现出土地仲裁诉讼化的趋势。对此,在《土地仲裁法》中对土地证据保全、举证责任、证据采信等方面做出补充规定的同时,亟需出台涵盖土地使用权纠纷、土地经营权纠纷等不同种类纠纷的统一土地仲裁证据规定,强化土地仲裁的独立性。

四、结 语

土地纠纷证据规则运用难题的破解是高效、妥善解决土地纠纷的重要环节,有利于更好地释放土改深化的制度红利,畅通城乡要素的双向流通与合理配置,健全城乡融合体制机制。当前,土地纠纷证据相关法规范尚未形成一个相对合理的法律体系,针对不同类型土地纠纷的证据具体适用规则也仅凭借司法裁判归纳总结,如何制定具体规则以及如何解决好超越个别规则的离散性问题将是土地纠纷证据领域面临的挑战。形成土地纠纷证据领域的规范体系,并不能仅通过完善单一的土地纠纷证据制度就能独自解决,也并非单一土地法治部门就能担当。当下,各部门法证据研究已开始有意识地打破部门法学科的壁垒,越来越强调要将有关土地制度以及土地纠纷证据制度的规范看作一个“领域问题”,综合公法、私法和社会法等法学内部多学科视角来进行体系化研究,这也是破解土地纠纷证据规则运用难题的长远之策。

参考文献:

[1] 张炜达,李鑫,赵欣云.乡村振兴视域下农村基层治理法治化研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(02):46-54.

[2] 杨骞,金华丽.新时代十年中国的城乡融合发展之路[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,22(03):127-140.

[3] 张鸿,王思琦,张媛.数字乡村治理多主体冲突问题研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(01):1-11.

[4] 郭亮.乡村振兴背景下的土地纠纷调解及其制度完善[J].华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(04):23-30.

[5] 张安录.中国农村土地制度改革的逻辑——评《农村土地制度改革的中国故事:地方政府行为的逻辑》[J].中国土地科学,2022,36(11):135-138.

[6] 张保生.事实、证据与事实认定[J].中国社会科学,2017(08):110-130.

[7] 栗峥.证据链与结构主义[J].中国法学,2017(02):173-193.

[8] 吴洪淇.证据的基本定位与法治化问题[J].浙江社会科学,2019(08):55-63.

[9] 陈瑞华.以限制证据证明力为核心的新法定证据主义[J].法学研究,2012,34(06):147-163.

[10] 龙宗智.进步及其局限——由证据制度调整的观察[J].政法论坛,2012,30(05):3-13.

[11] 龙宗智.证据分类制度及其改革[J].法学研究,2005(05):86-95.

[12] 张斌.证据概念的学科分析——法学、哲学、科学的视角[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2013(01):139-154.

[13] 杜文静.证据证明力评价的似然率模型[J].华东政法大学学报,2017,20(01):149-158.

[14] 程金华.当代中国的法律实证研究[J].中国法学,2015(06):60-78.

[15] 倪楠,丁元,马可馨.城乡共同富裕的经济法思考[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(02):23-35.

[16] 吴洪淇.阐释与理论:英美证据法研究传统的二元格局[J].华东政法大学学报,2011(01):83-92.

[17] 胡学军.从“抽象证明责任”到“具体举证责任”——德、日民事证据法研究的实践转向及其对我国的启示[J].法学家,2012(02):159-175.

[18] 汪闽燕.电子证据的形成与真实性认定[J].法学,2017(06):183-192.

[19] 刘品新.电子证据的关联性[J].法学研究,2016,38(06):175-190.

[20] 程雪阳,高林娜,蒋仁开.建党百年土地法治建设的历史逻辑和基本经验[J].中国土地科学,2021,35(12):11-18.

[21] 张保生,王旭.中国证据法治前进步伐(2017-2018年)[J].证据科学,2020,28(01):5-45.

[22] 陈怀平,王蔷.中国农村集体所有制的理论与实践考察[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(01):86-92.

[23] 王永香,刘洋,李伟.中国农村土地征收制度变迁的轨迹、逻辑与动力机制——基于历史制度主义视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(01):67-76.

[24] 童成帅,周向军.新时代共同富裕的生成基础、逻辑内涵与实践进路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(02):7-15.

[25] 陈多旺.论重大改革特别授权中的程序价值[J].法学,2021(07):57-69.

[26] 黄雪飞,吴次芳,廖蓉.中国土地整治政策演进的制度逻辑——分析框架与历史观察[J].经济社会体制比较,2023(02):142-152.

[27] 李凌.集中审理视角下民事证据调查阶段化研究[J].中外法学,2023,35(02):482-500.

[28] 雷磊.同案同判:司法裁判中的衍生性义务与表征性价值[J].法律科学(西北政法大学学报),2021,39(04):35-48.

[29] 周洪波.证据属性的中国法律之道[J].中国法学,2022(06):282-302.

[30] 崔帅,郭贵春.理论与证据的概率解释模型[J].自然辩证法研究,2021,37(10):10-16.

[31] 陈杭平.论民事诉讼管辖恒定原则[J].法律科学(西北政法大学学报),2023,41(02):190-201.

[32] 熊芸,龚健,李曼.基于土地发展权配置的国土空间用途管制央地事权演化博弈分析及政策优化[J].中国土地科学,2023,37(04):11-22.

[33] 占善刚.证据保全“保全化”之反思[J].当代法学,2022,36(02):89-99.

[34] 何田田.指定专家程序与证据的公正性、正当性研判——以“南海仲裁案”为例[J].法学,2022(03):177-191.

Analysis of Evidence Types and Evidence Application Rules in Land Disputes

LI Lingling,GAO Haoran

(College of Humanities and Social Development, Northwest A&F University/Shaanxi Agricultural Law and Environmental Law Research Center,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:In order to solve the difficulties in the classification of evidence types and the application of rules for the use of evidence in land disputes,this paper analyzes the judicial adjudication documents of land disputes by using the case-like analysis method,and finds that in the aspect of evidence types,the classification of land evidence by the mode of “witness, material evidence and documentary evidence” is easy to lead to passive identification,and the mode of “material-evidence-basis for deciding a case” tends to be replaced by administrative organs,so the dual structure of “evidence data-evidence method” should be used cautiously.As for the rules of evidence application,the civil evidence preservation system can not be fully adapted to the settlement of land disputes,and the object scope of land evidence is excluded under the conventional evidence collection system,so it is urgent to release the application potential of electronic evidence in land disputes.The research holds that the use of evidence in land disputes needs to balance the burden of proof based on the classification of land evidence on the one hand,and build a buffer zone of “protest-revocation-compensation” based on the identification of land evidence on the other hand.At the same time,it is also necessary to break down the barriers of departmental law,reasonably explain the norms of land evidence and promote the non-litigation of land arbitration evidence on the basis of land law provisions.

Keywords:land disputes;land law;type of evidence;rules for the use of evidence;case analysis

(责任编辑:董应才)

基金项目:国家社会科学基金一般项目(23BFX060)

作者简介:李玲玲,女,西北农林科技大学人文社会发展学院副教授,硕士生导师,陕西省农业法环境法研究中心副主任,主要研究方向为“三农”法治。