多层次冲突模型:科技政策执行梗阻问题分析框架

段屹东 李杨

基金项目:上海市“科技创新行动计划”软科学研究重点项目(20692117100);华东师范大学“优秀博士生学术创新能力提升计划项目”(YBNLTS2022-025)

作者简介:段屹东(1993-),男,辽宁铁岭人,华东师范大学公共管理学院博士研究生,研究方向为科技治理与科技政策;李杨(1993-),男,满族,河北承德人,华东师范大学公共管理学院博士研究生,研究方向为科技治理、科技评价与科技政策。本文通讯作者:李杨。

摘 要:科技政策是驱动科技创新战略有序开展的重要保证,而科技政策的执行具有多主体性、多面性和联动性等特点,使得在科技政策执行过程中容易产生各种冲突进而引发政策执行梗阻。通过调研收集相关案例,以高校科技成果转化政策、新型研发机构建设政策以及科技人才引进政策三类科技政策执行过程为研究对象,发现科技政策执行在价值层、制度层、行动层产生的冲突会形成政策执行梗阻。政策执行的三层冲突彼此之间有紧密联系并存在传导效应,其主要原因是各部门与各主体之间存在广泛的自我保护和避责倾向,导致执行主体不愿意在政策执行中涉险,并且,整体制度设计不完善易产生制度缺失、空白以及相互冲突,在执行上形成“空子”和漏洞,加剧各部门趋利避害行为。

关键词:多层次冲突;科技政策执行;政策执行梗阻

DOI:10.6049/kjjbydc.2023020353

中图分类号:F204

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)11-0152-09

0 引言

科技政策是政府为促进科学技术发展以及利用科学技术为国家目标服务而采取的集中性和协调性举措[1]。其在范畴上涵盖了科学政策、技术政策和创新政策,而政策执行是公共合意转化为行动事实的必经之路。当前,关于政策执行的主流理论普遍认为政策执行结果不完全取决于行政机构及其工作人员的行动和态度,政策目标群体的认可、响应及配合也是政策执行的必要条件[2]。因此,政策执行过程可被视为多元政策主体之间相互调适、妥协与讨价还价的过程。这种主体间合作的执行特征在科技政策实践中尤为显著,一方面科技政策的出发点和落脚点均是促进科技创新,而创新并非线性过程,政策结果的获得无法单独诉诸行政行为,传统意义上的政策对象在创新过程中具有充分的能动性甚至主导性;另一方面,我国科技治理中引入竞争性项目制作为分配资源、管理活动的基本制度,大量科技政策以“委托—代理”关系的形式执行,传统的主客体关系转变为发包方与承包方的关系,其执行过程更加依赖双方合作。

科技政策执行过程主要依靠主体间合作而非由强制力保障实施,因此,政策执行顺畅应满足两个基本条件:一是主观上愿意合作,即政策执行过程中的多元主体充分发挥能动性,精诚合作;二是客观上能够合作,即具备有利于合作的组织基础、制度基础与资源基础。反之,若主体无动机合作,或合作的客观条件缺乏,则会导致“执行梗阻”问题。有学者研究认为,执行梗阻是指在实际执行过程中,政策执行主体往往由于自身的态度、素质和能力等原因,消极、被动、低效地执行政策,甚至影响和阻挠公共政策的有效执行[3]。也有学者提出,政策梗阻是指地方或基层执行主体因执行不力造成路线、方针、政策运行过程中断(孙寿涛,2018)。政策执行梗阻是政策实践中亟待解决的命题,其可能导致公共资源浪费、政治效能低下、治理手段乏力、政策公信力丧失等诸多不良后果。在各场域的政策实践中都存在执行梗阻现象,科技政策也不例外,但上述定义将执行梗阻现象归结为政策主体单方面原因,忽视了不同治理领域的政策差异性,也未回应科技政策执行中的合作问题。由于执行过程有其特殊性,故科技政策执行梗阻现象的背后可能隐含独特的理论机制,有待进一步探讨。

纵观现有研究,当前对于政策执行梗阻的理论探讨仍处于初级阶段,尤其是在科技政策领域,尚未提出针对执行梗阻问题的具有解释力的理论框架。本研究以主体间冲突作为科技政策执行梗阻问题的切入点,开展多案例比较,着重分析冲突的形式、作用机制与现实表现,旨在构建系统化、层次化的执行冲突模型。

本研究预期贡献有两个方面:一是构建科技政策执行梗阻问题分析框架,修正、完善现有政策执行理论体系,深化学界对于科技政策研究的认识,并为未来研究提供方向;二是通过案例分析,为未来的科技政策体系改革奠定经验基础,提升创新系统整体效能,加快实现科技治理体系和能力现代化目标。

1 现有研究对政策执行梗阻成因的探索

对于政策执行过程的理论分析,经历了自上而下、自下而上和整合—系络三种范式的演进更迭[4-5]。目前,学界前沿理论观点认为政策执行是“在复杂社会和组织中进行的社会学习过程”[2],政策所涉及的利益相关者具有高度差异化的价值诉求,并且政策执行过程中资源、信息、行动者等要素之间的关系呈随机多路径反馈形态,而非线性关系,这就造成政策执行在实践中具有高度复杂性和不确定性,也使得执行梗阻具有多样化的表现形式,包括“上有政策,下有对策”、浮于文件、“断章取义,为我所用”、等待观望、讨价还价、政策复制、政策抵制、政策敷衍、政策走调等[6-7]。对于政策执行梗阻问题的成因,由于切入视角不同,学者们给出了不同看法,归结起来主要有三类:

(1)价值性因素。我国政府以科层制为底层架构,其功能性条块分割使得机构、利益、责任存在离散化,导致政府各职能部门的价值目标之间存在冲突或者不协调问题[8]。引起执行梗阻问题的价值冲突包括两个方面:一是利益争夺引发的价值冲突。政策执行主体(包括个人和部门)均有其自身利益诉求,在政策执行过程中会将自身利益最大化作为追求目标(吴明华,2013)。与此同时,公共政策的弹性空间为执行主体谋取利益创造了条件,因此,执行主体会在政策执行前衡量自身“成本—收益”情况,如果政策执行的利益与本部门利益相抵触,那么执行主体就有延缓执行的动机(杨宏山,2016)。从这个角度来看,政策执行是一个多方博弈的过程,其中“渗透着社会整体利益、地区利益、部门利益、个人利益的协调、冲突和斗争”[9],参与执行的职能部门可能产生趋利行为,导致竞争争权、政出多门,或者潜藏风险,出现相互推诿、敷衍了事。并且,对于执行乏力行为缺乏责任追究制度,出现政策执行过程中的自利倾向难以得到有效约束[7]。二是规避责任引发的价值冲突,避责现象是政策执行梗阻的重要原因之一[10],尤其是在高问责压力、高风险预期的背景下,执行部门可能出现执行信息传递迟滞、执行不力以及痕迹主义等避责行为,导致政策执行梗阻(金晓燕,2020)。

(2)制度性因素。现有研究提出的导致执行梗阻的制度性原因包括3个方面:一是多元执行主体的制度逻辑冲突,在政策执行问题中,制度逻辑是某一领域内稳定存在的制度安排和相应的行动机制,这些稳定的制度安排塑造了解决问题的途径和方式,诱导了相应的微观行为(吴少微,2019)。制度逻辑也决定了特定组织参与政策执行的基本原则、价值理念、具体方法与行动目标[11]。由于执行主体的多元化,政策必然是在多重制度逻辑交织的环境下执行,当执行主体遭遇制度逻辑冲突并且无法解决时,其应对策略可能是选择形式化执行或回避参与[12]。二是政策体系冲突,即“同一政策内部的政策目标之间或政策手段之间以及政策目标与手段之间的相互抵触和矛盾现象”(任鹏,2015),有学者将其称为“政策打架”(朱婧,2019),具体包括新老政策之间的“打架”、不同地域政策之间的“打架”和不同层级政策之间的“打架”。当出现政策打架问题时,执行部门往往无所适从[13]。三是政策模糊性引发的制度冲突,政策目标或手段的高度模糊性会导致政策象征性执行[14]。从执行者角度来看,政策搁置是基层应对政策模糊性的可选策略之一,当上级政策不明确甚至存在未决冲突时,基层政府由于人力物力财力等资源有限,会将正在执行的政策搁置(崔晶,2020)。此外,政策模糊可能瓦解政策执行合力,“如果政策内容不够明晰,各部门就会根据自身利益诉求和认知模式对政策目标和工具形成不同理解”,从而瓦解政策执行合力(杨宏山,2016)。

(3)行动性因素。执行中的行动冲突主要表现为两个方面:一是执行主体与政策资源之间的错配问题,二是执行主体之间的职能分工与协调不畅问题。从执行主体角度来看,政策执行过程中的横向权力配置是导致行动冲突的重要原因之一,科层制通常“把配置理解为分割,各机构各自独立行使其所享有的政策执行权,彼此间缺乏协调配合,从而导致政策封锁和政策垄断”[9]。当今社会政策执行主体高度多元化,从涉及领域来看,科技政策执行不仅涉及科技行政部门,还涉及经济、财政、教育等其它职能部门乃至社会主体;从政策执行链条来看,政策执行从初期的政策扩散与传达,到中期的政策实施,再到后期的政策执行评估与反馈,需要多主体、多种资源的同步配合。如果政策主体之间缺乏有力且有效的协调控制机制,则可能导致部门之间在执行过程中出现职能交叉、缺位、越位等问题,使得执行过程的整体性被破坏,行动无法统一,各方难以形成合力(段忠贤,2018)。从执行资源角度来看,执行资源是政策顺利执行的必要因素,故资源稀缺也会导致政策执行梗阻[15]。有学者认为影响科技政策执行的资源主要包括硬件资源和信息资源两类[16],现实中部分政策执行任务在能力、技术等硬件资源不匹配的条件下展开,若采用层层下派的方式执行,则最基层的执行者可能因缺乏事实的行政合法性和技术能力,有心而无力,导致政策被搁置(李瑞昌,2012);除硬件资源外,信息也是政策执行的必要条件之一,执行中可能遇到沟通机制不健全、执行信息不全面、执行信息不对称或信息内容失真等问题(吴明华,2013),使得执行缺乏必要的信息基础。

回顾现有研究可以发现,学界对于政策执行梗阻问题已经有了较为深入的探讨,但是,仍存在不足之处。对于政策执行梗阻问题的分析过于零散化、随机化,仅观察到科技政策执行梗阻问题的特定方面而未见全貌,其枚举式的逻辑归纳无法满足内部自洽性,故其所发掘的执行问题肇因缺乏有力的逻辑结构,呈现偶发性特征,而忽略了问题背后的共性成因。此外,现有研究中鲜见对于科技政策执行梗阻问题的专门研究,无法体现科技政策区别于其它政策执行过程的特殊性,对于科技政策实践问题的解释力度较弱。综上所述,只有探明执行梗阻成因背后的内在关联,才能触及执行梗阻问题的深层次逻辑。因此,本研究将统合现有政策执行梗阻问题的理论成果,构建一个整体性、系统性的政策执行梗阻问题阐释框架。

2 科技政策执行梗阻的多案例阐释

2.1 案例简介与政策背景

(1)案例选取依据与资料收集。本研究对S市部分科技政策执行情况进行调研,梳理近年来的科技政策体系,结合政策制定主体、执行主体与目标群体的访谈,最终确定三项政策作为研究案例,分别是高校科技成果转化政策、新型研发机构建设政策和科技人才引进政策。这三项科技政策在执行过程中均伴随大量执行冲突,表现出执行梗阻症结,并且梗阻发生冲突的层面不同(见表1)。虽然每个案例的梗阻成因有所不同,但最终都体现为相同的梗阻机制。因此,将3个案例进行横向比较,可以避免梗阻成因探索结论有失偏颇,有利于构建能够容纳差异性的一般性、整合性框架,将研究结论推广到更普遍的政策执行情景中。

本研究通过多种方式收集一二手数据资料,时间跨度为2021年3~12月。采用半结构化访谈方式对每个案例访谈2~3个机构或学校,每个案例访谈人数5~6人,主要包括科研机构主要负责人、新型研发机构职业经理人与部门负责人、高校分管部门负责人等,以收集一手资料。通过与访谈对象的沟通,获取大量相关文件、汇报、计划书等,辅以相关政策文件进行二手资料收集。

(2)高校科技成果转化政策。科技成果转化是科技发展的重要环节,也是将科学技术知识转变为实际应用的具体化阶段,承载着重要的科学、经济和社会发展功能。高校作为主要的知识生产聚集地,是科技成果转化的重要落脚点,依托高校富集的知识产权,能够更加便捷、快速、准确地开展科技成果转化相关工作。作为全国高校资源和经济发达地区的S市,2019年高校科技有效发明专利25 991件,专利所有权转让及许可409件,整体转化率只有1.57%,低于全国平均水平。2020年1月和10月S市先后发布《S市推进科技创新中心建设条例》《关于加快推进S市大学科技园高质量发展的指导意见》,紧接着2021年发布《S市促进科技成果转移转化行动方案(2021-2023)》,进一步强化市场选择、政府引导的科技成果转化机制,建设大批高校创新创业培育和孵化机构,构建高校与市场之间的一体化科技成果转化体系,激发科技创新和知识转化活力与动力。

(3)新型研发机构建设政策。新型研发机构是S市科技创新发展的重要组成部分,2018年S市发布《关于本市推进研发与转化功能型平台建设的实施意见》,随后,2019年推出《关于促进新型研发机构创新发展的若干规定(试行)》,开始全面大力发展新型研发机构。建设目的是通过培育和扶持平台型研发机构,按照“边探索、边研究”、“以建促研”的原则将产学研融入新型研发机构,带动相关产业科技创新和发展。目前,S市已建成15家大型新型研发机构和平台,主要通过开展技术服务和研发共性技术实现自身发展,保证新型研发机构的中立性和非营利性。

(4)科技人才引进政策。人才始终是地区发展必不可少的重要组成部分,S市作为长三角地区科技发展的中心城市,科技人才有着非常高的战略地位。因而S市为了引进更多高水平人才,相继出台一系列科技人才引进政策,2016年发布《S市优秀科技创新人才培育计划管理办法》,以项目资助形式支持科技人才的工作和创新创业活动。为了加大力度吸引国内和国外高水平人才,2020年S市利用自身资源优势扩宽引进科技人才落户要求,同时配套相应薪资待遇、职位职称、医疗服务、住房、生活、子女教育等,保障科技人才“扎根”S市。此外,S市形成多人才计划并行的人才引进方案,投入大量经济、教育和社会资源,实行晨光计划、曙光计划、青年扬帆计划、领军人才等一系列人才引进与培养计划,逐渐聚集大批国内外高科技人才,助力S市科技创新事业发展。

2.2 高校科技成果转化政策:价值层冲突引发的政策执行梗阻

(1)科技成果转化政策执行的价值层冲突。最近3年,针对高校科技成果转化,平均每半年就会出台一项新的规划和政策行动方案。但是,政策执行效果并不显著。2021年8月,在S市科委的新闻发布会上提到,近两年密集推出促进科技成果转化政策的原因之一是政策落地困难,在一线人员的实操层面存在一系列突出问题。同时,调研发现,高校科技成果转化中存在严重的价值冲突和分歧,难以在现有政策框架内实现价值调和。这是因为科技成果转化并非单方活动,而是一系列涉及众多利益相关者的复杂系统工程,各方责任和利益分配的分歧导致价值共识难以形成,这是S市推进高校科技成果转化的最大难点。

价值层面的冲突主要体现在两个方面,包括经济价值冲突和思想价值冲突。第一,经济价值冲突,首先表现在教师与院校的经济价值冲突。相对于高校其它科技活动,科技成果转化是一项具有投资意味和盈利色彩的行动。因此,在个人与单位之间,利益分配不平衡会造成严重的价值分歧,首当其冲是研发人员(教授、研究员)与学校、学院的资金收益分配冲突。2021年,S市发布《促进科技成果转移转化行动方案 (2021-2023)》,旨在促使科技成果转化的利益分配格局下沉,在科技成果转化的收益分配中增大一线科研人员、团队收益比重。但是,这种改革动向也意味着校方和学院(单位)的收益比重缩小,使得高校管理者缺乏动力推进分配改革。科技成果转化牵扯到的利益关系主体不只是科技发明主体和院校两级,还包括校内的行政审批部门、财务部门以及相关市场化部门等。S市高校专门为科技成果转化设立了独立部门主导工作,但是,在收益分配过程中,其它横向部门的利益分配被忽视,使得部门协作缺乏动力。 第二,思想价值冲突,主要表现为横向部门之间不统一的思想价值取向,包括校内横向部门和政府横向部门。在高校内部,科技成果转化对其它部门而言是义务性事务,科技成果转化工作不可避免会出现“一事一议”的情况,这对于横向部门来说增加了工作量,并且会承担一定的连带责任,导致权责不对等问题。在政府横向部门中,对于科技成果的归属、审批和行政流程,各部门都有自身的考量,部门之间无法形成一致的思想共识。

(2)价值层冲突向下传递到制度层。在价值层面没有达成思想共识和合作共识的情况下,不同的价值取向会形成不同的行动逻辑,进而形成制度层冲突。主要表现为审批部门与科技成果转化部门(以下简称“科转部门”)的工作价值导向冲突,使得制度空转。审批部门的核心价值目标是控制风险,在科技成果转化的校内审批过程中,会面临严格的国有资产审批流程,这与科转部门的改革制度往往存在矛盾。各执行部门都不愿承担额外的潜在风险,往往会形成具有保护性倾向的制度体系,在流程性事务上没有部门愿意优先“开口子”。为了保证“万无一失”,甚至会在原有规定的基础上,人为提高执行流程的复杂程度,导致科转部门的改革政策无法落实,只能在文件中“空转”。由于制度没有理顺,推进政策执行的基层工作者会产生巨大压力,在缺乏相应资源与价值共识的情况下,只能谨慎处理各方关系,无法放开执行。

(3)制度层冲突产生行动层冲突。价值与制度冲突导致的结果是在执行上遇到掣肘,产生行动层冲突。一是高校科研人员对科技成果转化的积极性不高。在一系列价值和制度冲突的链条下,相关制度安排缺失,资源难以匹配到位,无法为高校科研人员科技成果转化行动提供有效保障。并且科研人员在学校有大量科研任务,不熟悉市场运营,在不明确政策未来规范走向时,对于科技成果转化中自己不熟悉的领域不敢轻易进入,使得政策只在十分有限的范围内推动。由于制度空白带来巨大不确定性,以及制度性冲突产生的政策体系不完整,使得资金、规范、人员、流程等不能得到有效配置,导致政策执行者和被执行者对于政策意图“一头雾水”,担心转化成功之后还要面对更加复杂的审查和各种法律流程。二是部门之间的行动配合与资源配置进展缓慢。在横向部门的价值和制度冲突下,即便高校设立专门的科技成果转化部门,为了规避不必要的麻烦,照顾其它部门的情绪,对于科技成果转化的推动也只能“点到为止”(见图1)。

2.3 新型研发机构建设政策执行:价值共识下的制度层冲突

相对于传统的科研院所和高校等科研单位,新型研发机构具备更加灵活开放的体制机制,是在科技创新体系内吸纳科技人才、衔接科研与市场的独立法人机构。本文所选案例为研发服务类新型研发机构,其主要开展的工作有三方面,包括基础与应用基础研究、共性技术研发与服务、科技成果转化与科技企业孵化。目前一些新型研发机构逐渐陷入发展困境,在新型研发机构的培育政策执行过程中,不同程度地遇到生存危机,其中包括制度上的梗阻和冲突。

(1)新型研发机构的价值共识。新型研发机构以其独特的组织结构、管理模式和合作方式为多方利益相关者创造共赢机会,有利于促使各方在价值方面达到统一。新型研发机构强调产学研紧密合作,推动高校、研究机构和企业共同参与创新过程,实现资源共享和优势互补,有助于提高研发效率,加速科技成果产业化,为各方带来经济和社会效益。此外,新型研发机构致力于构建创新生态系统,促进各利益相关者互动和协同,从而形成良性竞争,激发创新活力,为各方带来更多发展机遇。

(2)价值共识下的制度层冲突。在政府主导下,公共性是新型研发机构必不可少的核心价值导向。为了保证公共性价值不被商业利益侵蚀,政府通过一系列制度安排要求新型研发机构不得开展股权投资等营利性投资行为。但是,政府对于新型研发机构的财政资金投入采取的是逐步“退坡”机制,财政资助资金占总收入资金的比例逐年递减。在市场化机制运作过程中,财政投入减少的压力迫使科技研发机构需要具备一定的营利性,即“造血功能”。这就要求新型研发机构既要参与商业活动发展壮大,又要保持机构职能的公共独立性,使得一些新型研发机构面对相互矛盾的制度主张无所适从。由于服务类新型研发机构开展科技成果转化的模式主要是通过技术孵化创新型企业,并对外实现技术外包,通过赚取服务费保障自身发展,但公共性与营利性的定位不清晰会使合作企业对于利益分配存在担忧,导致科技成果转化的深入合作面临市场企业与新型研发机构的利益诉求失衡,不能达成有效的信任结构,严重阻碍新型研发机构进一步发展,政策也难以有效推进。

对于已经孵化的企业,要通过退坡制度撤出国有资产,重新进行融资。而依据相关制度进行脱钩评估,往往需要一到两年甚至更长时间,新的投资方无法负担如此长时间的成本,因此,一些孵化企业即便找到融资渠道,也会因为过长时间的审批程序而不得不终止。而其它融资渠道又因为国有资产参与制度的束缚,无法及时补充因财政资金退出而产生的缺口,给企业带来较大的融资压力。此外,在对新型研发机构实行企业化管理的过程中,股东均是政府部门,仍然需要“对上负责”,使其处于权力、市场交界的敏感地带。在资金使用、成果处理流程方面缺乏规范,甚至大多是“一事一议”,制度变动性大、稳定性差。这进一步加剧制度之间的矛盾,使得新型研发机构在实际经营中一定程度上封闭了传统的市场化投融资渠道,出现资金紧张,无法继续扩大规模,面临严峻的发展形势。

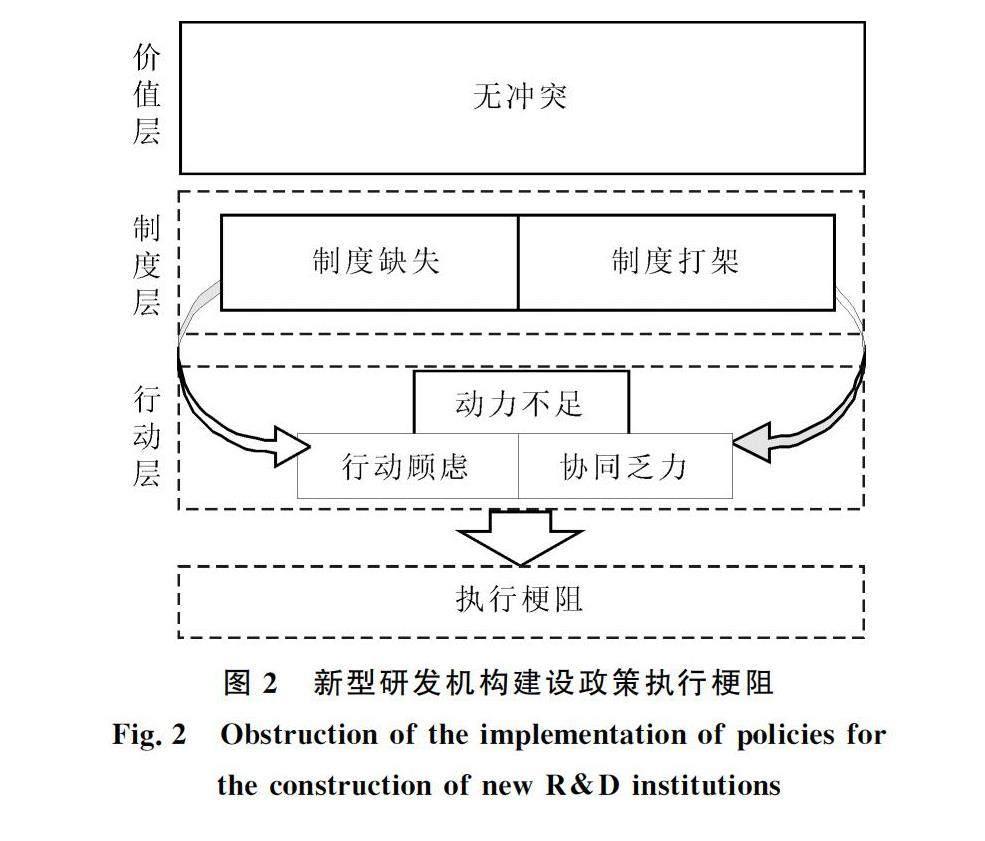

(3)制度层冲突引发的行动层冲突。行动层冲突是制度层冲突的进一步延伸,由于制度的限制条件,新型研发机构在后续的规模扩张、人才招聘、技术转让等环节遭遇阻力。一方面,由于国有资产的门槛条件,相关审批对国有资产进行严格限制,营利性只能维持在较低水准,一旦没有后续政策支持,就无法实现收支平衡,科技成果转化也就无法实现有效衔接。另一方面,新型研发机构被要求以市场化管理模式推动发展,但又实质性进入复杂的行政流程,而各制度体系之间没有打通,无法在制度上形成联动。政策之间互相限制,执行者不得不担忧政策之间“互相打架”的矛盾。行动资源不能实现有目的性的配置,缺乏明确的制度依据,由此产生激励空白,对于重要人才无法实行股权、投资等市场化激励手段。研发人员的积极性受挫,难以留住人才,使得新型研发机构的投入和发展陷入困境,进一步导致政策执行的动力不足,执行者畏手畏脚,不敢推进政策落地,使政策规划的目标无法有效实现(见图2)。

2.4 科技人才引进政策执行:行动中的资源分配问题

(1)价值层和制度层共识。相对于其它规制性政策、竞争性政策以及分配性政策来说,人才引进政策对执行主体和被执行对象而言是双向互利共赢的,理论上在政策执行上不会有太大难度,出现的梗阻、冲突和矛盾都应该比较小(陈丽君,2017)。在访谈中了解到,地方政府、人才部门和人才引进单位对于人才引进都表达支持态度,思想上高度统一,不存在价值冲突。此外,通过政策梳理发现,在S市“十四五”中长期发展规划中,对人才制度的配套较为完善,包括科技人才评价机制、青年科技人才支持、科技人才后续发展、科技人才中介服务等都有制度保障,各项制度基本理顺,不存在明显的制度层冲突。

(2)行动层冲突。通过对S市高校和相关科研院所的访谈了解到,虽然在科技人才引进的顶层规划上,整体具有统一的价值共识,对于人才引进有强烈意愿,制度体系较为完善。但是,用人单位对于引进新的高端人才以及留住人才仍感乏力。可见,在科技人才引进和发展的政策执行上,产生政策执行梗阻的原因不是存在严重的价值分歧以及大量的制度冲突、割裂和缺失,而是在具体的行动中存在政策执行梗阻问题。从实际情况来看,人才引进政策在很多地区都存在严重的执行梗阻现象[17-19],对于梗阻产生的原因也大多集中在执行的具体行动和行为选择上,包括执行能力[20]、执行意识[21]等。虽然近几年S市实施了一系列人才计划,但是,在政策执行中往往会出现以下困境。一是政策执行资源分配不均,对于产业人才与研发人才招揽的重点和学科领域的重点倾向,使得资源不得不产生一定的配置倾斜,导致个别方面人才聚集,但整体人才效能不足。二是科技管理部门的事权有限,人才引进政策更多的是依赖其它部门的资源,导致政策执行的自主权较弱,无法对自己认为重要的人才类型实现优先配置,并且引进人才参与部门较多,互相之间体系并未打通,申请者可以一次申请多个部门的资助项目,导致重复资助,不利于资源合理分配。三是人才引进政策宣传中存在信息不对称问题,部门间发布的新政策未能及时互通有无,导致有些政策在执行中无法顺利兑现。有些政策由于宣传工作不到位,人才完全不知道相关政策,导致政策执行效果不佳。具体行动中的不利因素叠加,导致S市人才引进政策在执行上出现梗阻现象,使得人才引进行动缓慢,效果有限(见图3)。

3 政策执行梗阻多层次冲突的进一步分析

3.1 冲突的体制机制基础:科层体系内的分工结构

政策执行梗阻是行政系统冲突的具体表现形式,分析政策执行梗阻问题,需要先厘清政策执行冲突产生的体制机制根源。在科层体制中,政策执行是政治指令自上而下线性传导的过程。有研究表明,行政系统内部存在多元复杂的冲突、合作、竞争等关系[22]。政策总目标在沿科层体制逐级下行分解的过程中,不可避免地出现横向部门间目标不兼容的现象,在执行过程中产生冲突,形成“子目标冲突”,并进一步演化为“部门本位主义”。部门本位主义是科层体制的衍生品,是指个别部门从层级节制、职能分工的科层体系中,划分出属于特定部门的利益范畴和权力空间。这本质上是行政体系的内部再结构化,从总体结构中剥离出具有内部向心力甚至一定制度建制的独立结构,因而往往带来对总体结构的离心力。此外,职责同构、以绩效结果为导向的锦标赛式政治晋升路径,也会导致部门间以及部门领导者之间利益冲突。

联合行动理论指出,达成合作行动的条件需要满足“三个共同”,即共同目标、共同意愿和共同注意力(Anika Fiebich, 2013)。其指向的是基于价值的行为判断,在实质上体现为多方执行者对于同一价值目标的共同追求,在政策执行中,价值是政策执行者行为选择的基础。在政府部门价值形塑过程中,部门职能定位是最为关键的因素。职能是政府部门行为的逻辑起点,也是特定部门在行政系统中得以存在、维系、发展的合法性依据(朱光磊,2018)。在韦伯的官僚制设想中,以专业化分工为原则对行政事务进行职能分割,并在此基础上进行权力和资源配置。但是,随着专业化分工程度愈加精细,治理过程中对行政系统的改造遵循技治主义、工具理性的导向,而忽视了价值理性的反思。由此造成的结果是职能部门追逐的价值目标开始出现碎片化趋势,对公共价值的理解,不同职能部门出现多元化、差异化的阐释路径。这种片面化的价值追求甚至超越了对整体性公共价值目标的追求,既体现在横向部门之间,也体现在上下层级的从属关系以及个人与组织之间。因此,差异化的目标从本源上决定部门行动方向和价值判断,进而导致政策执行梗阻。

3.2 政策执行多层冲突的特征:逐层传递

科技政策执行梗阻由不同层面冲突共同作用所致,这些冲突隐含的内在张力因冲突的层次和方式不同,在实践中演化为不同形式的政策执行梗阻问题。导致政策执行梗阻问题的冲突自上而下依次为:价值层冲突、制度层冲突和行动层冲突。从科技政策执行梗阻以及冲突表现形式看,3种冲突之间具有递进的传导性特征,即价值冲突往往导致制度冲突,而制度冲突会进一步传递到行动冲突,使得深层次冲突引发浅层次冲突。价值是制度安排的先导,政策主体需要在一定的价值引领下构建相关制度体系,制度是价值的外化表现,价值层未能解决的冲突会反映在各主体制定的制度体系上。同时,制度规定政策执行的路径和程式,政策行动需要依据制度展开,制度层未能解决的冲突会反映在各主体开展的行动上。因此,即便是相同的政策梗阻现象,其背后也可能隐藏不同冲突类型。在深层次冲突没有解决的情况下,单纯化解浅层次冲突无法从根本上纾解梗阻问题。浅层次冲突一般不会逆向影响引发上一层次冲突,例如,执行层冲突一般不会逆向引发大规模的制度性和价值性冲突。当政策执行开始时,没有在高位对整体政策进行价值观念的统一,导致参与执行的部门脱离第一层面的公共价值取向,进而按照自身部门和个人的价值取向制定制度和开展行动,因而在最初行动的价值取向上存在严重冲突。价值冲突最终会形成两个极端,一是政策象征性执行,政策风险和压力在终端消散,忽视执行效果,等待政策执行中出现梗阻或者执行问题爆发,再向上寻求解决途径,这种情况往往导致政策执行的全面重组;二是层层叠加的政策压力最终挤压成为政策执行的牢固锁链,需要处理一系列更加繁琐复杂的流程才能向前推进,加重政策执行负担,最终导致政策执行的低效和中断。

制度层冲突将政策执行的梗阻传递到行动层,制度的失范和冲突既表现为政策体系不匹配,也表现为部门之间行动的资源和目标割裂。在科技成果转化政策执行到具体终端环节时,更需要部门间资源互补与流程疏通,但是,制度上存在明显缺失和“打架”,致使行动开展不顺畅,出现“多头管理”,无法形成统一连贯的执行体系。在执行到“最后一公里”时,各方面的问题会集中爆发,包括激励手段缺乏制度依据、审批流程冗长无法体现效率、人力物力资源调配困难、自我生存发展受限等。与此同时,上位政策往往考虑各地区差异,并不会明确政策细则,这给执行部门一定的自由裁量空间,也导致政策后续执行中缺乏制度跟进,使得执行缓慢。

3.3 多层次冲突传导的驱动力:自利保护与避责行为

政策执行通常是一种集体行动,随着参与执行部门的不断增多,执行中充满利益协商和博弈,政策协调变得复杂和困难,政策执行也面临重重困境(Stokerr,1991)。在不同层面冲突大量存在的情景下,政策执行者往往面对担责成本过大、风险不确定或者无法评估风险的状况,形成较大的执行风险和问责压力。为了规避不确定风险,保护自身利益不受损,往往会产生集体避责行为和自我利益保护倾向,推动冲突向下传递,产生执行梗阻。

避责行为具体包括限制议程、重新定义问题、互相推诿、随大流、顽抗到底、“帮我悬崖勒马”等[23]。采用何种避责策略,受到个人、制度、文化、情境等因素的交互影响[24]。在政策执行冲突过程中形成避责倾向,主要是因为社会所带来的不确定性促使人们的行为更加“保守”。风险社会理论认为,当前社会迈向现代性的过程中,社会逐渐被人们制造的各种风险所笼罩,特别是全社会表现出的组织化的不负责任,使人们加深了对风险所带来不确定性的忧虑,也改变了对于风险的理性判断。在风险社会背景下,政府面临严峻的信任危机,反映到政策执行中体现为对于政策充满警惕,使政策执行者必须小心应对。同时,在信任危机的环境中,公众群体和个人对于政策满意度的阈值不断提升。在政策执行过程中,执行者更倾向于采取避责策略,将投入成本和外部压力控制在可以承受的范围内。在数字时代,大范围的信息共享会迅速激发负面新闻和负面行为发酵,社会舆情的迅速传播会加重风险承担的后果。在风险社会的宏观和中观情境中,政策执行者作出风险决策时,更愿意接受相对保险、预期收益更低的选择[25]。

在风险规避带来避责行为的同时,鉴于问责压力,政策执行者会表现出利益自我保护倾向。在政策执行出现冲突的情况下,政策执行者往往面对伦理困境。作为政策执行者需要具备公共精神,同时,在理性经济人假设下,又需要考虑部门或者个人利益。为了防止权力的过度滥用,监管和问责更加严格,并产生“共享问责”“网络化问责”等新型问责模式[26]。问责压力之下,政策执行主体继续推进政策,同时,面对责任负担,开展“自保”策略行动,导致政策执行链条逐渐封闭。为了使自身不受牵连,部门和个人倾向于利用政策执行的自由裁量空间,在各个层次的冲突中寻找实现自我保护的“空子”,使冲突逐渐下移产生新的冲突和梗阻(见图4)。

4 政策建议与未来展望

当前,大量科技政策层出不穷,很多科技领域的政策面临多主体、多部门协同的难题。要有效破除政策执行梗阻问题,不能“头痛医头、脚痛医脚”。单单解决个别层面冲突并不能纾解整个政策执行链条的矛盾,应根据“价值层—制度层—行动层”分析框架,逐级排查冲突可能发生的层次,进而有针对性地进行调整。一是建立可行的思想沟通机制,在顶层设计之初就开展广泛讨论,将各主体和利益相关群体纳入政策议程中,形成统一的思想价值共识和相关利益分配机制;二是统筹和重新梳理政策制度体系,对政策执行中每个环节进行“预演”,发现其中可能存在的部门间制度冲突,将各方诉求以制度形式固定,与其它相关领域政策形成合力和互补,产生“1+1>2”的效果。三是在政策开始执行之初就调配和重组资源投入到关键环节,保证关键政策执行节点畅通,同时,建立流畅的信息服务中心,保障各方在执行过程中信息同步、互通有无。

总体来说,本研究还存在一些不足,未来可以从以下几个方面作进一步深入研究:一是聚焦政策执行设计方面暴露出的问题,深入探讨如何改善“集体的不负责任”行为;二是寻找更多细节性案例,完善多层次冲突框架的一般性解释,更好地挖掘多层次冲突产生的差异化机制。

参考文献:

[1]SALOMON, JEAN-JACQUES. Science policy studies and the development of science policy[M]// Science, technology and society: a cross-disciplinary perspective. London:SAGE Publications,1977:45-46.

[2]杨洋.科技政策范式及其执行系统研究[M].上海:三联书店,2015:135-136.

[3]金太军.公共政策执行梗阻与消解[M].广州:广东人民出版社,2005:150.

[4]GOGGIN M L. Implementation theory and practice: toward a third generation[M]. New York: Harper Collins, 1990.

[5]朴贞子.政策执行论[M].北京:中国社会科学出版社,2010:24-26.

[6]李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,5(3):59-85.

[7]钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行中“梗阻”现象[J].中国行政管理,2002,23(2):56-57.

[8]王敬波.面向整体政府的改革与行政主体理论的重塑[J].中国社会科学,2020,41(7):103-122,206-207.

[9]吴勇.地方政府政策执行梗阻的因素分析及对策研究[J].科技管理研究,2008,28(5):41-43.

[10]吴春宝.基层治理中容错机制低效运转的生成逻辑与化解路径——基于避责的分析视角[J].探索,2021,37(6):80-92.

[11]孟溦,张群.科研评价“五唯”何以难破——制度分析的视角[J].中国高教研究,2021,37(9):51-58.

[12]陈晓蓉,张汝立.手段偏差与目标替代:制度逻辑视角下政府购买服务绩效评估困境[J].求实,2021,63(5):31-42,110.

[13]尚虎平.“政策打架”因何而生[J].人民论坛,2019,30(6):36-38.

[14]MATLAND R E. Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation[J]. Journal of Public Administration and Research Theory, 1995,5(2):145-174.

[15]王法硕,王如一.中国地方政府如何执行模糊性政策——基于A市“厕所革命”政策执行过程的个案研究[J].公共管理学报,2021,18(4):10-21,166.

[16]闫凌州,赵黎明.科技政策执行力再认识——内涵、特征与构成[J].科技进步与对策,2015,32(14):87-91.

[17]李志,曹雨欣.我国西部地区柔性引才困境及路向研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2022,28(3):14-24.

[18]陈振明,曹瑞阳.引进台湾人才政策执行困境的生成逻辑——基于S市Z制度执行的案例研究[J].台湾研究集刊,2022,40(2):122-140.

[19]董新宇,鞠逸飞,段雨欣.地方政府高层次人才政策实施效果研究[J].中国科技论坛,2022,38(9):128-138.

[20]吴少微.政策疏离感及其对公务员政策执行意愿的影响[J].南京社会科学,2018,29(11):63-69.

[21]郎玫,郑松.政策弹性、执行能力与互动效率:地方政府政策执行绩效损失生成机制研究[J].行政论坛,2020,27(3):113-120.

[22]郑新业,王宇澄,张力.政府部门间政策协调的理论和经验证据[J].经济研究,2019,54(10):24-40.

[23]KENT R WEAVER. The politics of blame avoidance[J]. Journal of Public Policy,1986,6(4):371-398.

[24]RAANAN SULITZEANU-KENAN. If they get it right: an experimental test of the effects of the appointment and reports of UK public inquiries[J]. Public Administration,2006,84(3):623-653.

[25]倪星,王锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017,33(2):42-51,126.

[26]CAROL HARLOW, RICHARD RAWLINGS. Promoting accountability in multilevel governance: a network approach[J]. European Law Journal, 2007,13(4):542-562.

(责任编辑:万贤贤)

A Multi-level Conflict Model: An Analytical Framework for Science and Technology Policy Implementation Obstruction

Duan Yidong, Li Yang

(School of Public Administration , East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract:Science and technology policy is an important guarantee to steadily advance science and technology innovation strategies. The implementation of science and technology policy has the characteristics of multi-subjectivity, multi-dimensionality, and linkage, which makes it easy to produce various conflicts and obstruction in the policy implementation. Specifically, the demands of policy implementation subjects are different, as are the relationships among resources, information, action, and other elements in the policy implementation process, presenting a random multi-path feedback morphology, which often makes policy implementation a nonlinear process. This leads to a high degree of complexity and uncertainty in policy implementation in practice. In theory and practice, policy implementation obstruction mainly include conflicts at three levels: the value level, the institutional level, and the action level. However, the specific relationship mechanism of these three levels of conflict is not clear. Some obstruction only contain one or two of them, while others reflect all three. Therefore, it is particularly important to sort out the relevant relationships and inherent mechanism linkages among the three levels of conflict.

Through investigation and the collection of relevant cases, this paper focuses on the implementation process of science and technology achievement transformation policies in colleges and universities, new R&D institution construction policies, and scientific and technological talent introduction policies. By comparing the performance of conflicts at different levels in the implementation obstruction of three kinds of science and technology policies, it is found that the conflicts at the value level, institutional level, and action level in the implementation of science and technology policies become obstacles to policy implementation. Among them, the three levels of conflict in policy implementation are closely linked and have a transmission effect. To be more specific, in the process of policy implementation, the first case is that when there are conflicts at the value level, conflicts at the institutional level and action level will be gradually aroused step by step in the follow-up implementation process. Furthermore, when there is no conflict at the value level of policy implementation but conflicts at the institutional level, conflicts at the action level will be aroused through conflicts at the institutional level. Lastly, when there are no conflicts at both the value level and institutional level of policy implementation and at the same time the policy implementation shows a single conflict at the action level, this will not "upwardly" arouse conflicts at both the value level and institutional level. Therefore, it can be concluded that in the process of science and technology policy implementation, there is "multi-level transmission", that is, higher-level conflicts often unidirectionally arouse lower-level conflicts, but lower-level conflicts will not affect higher-level conflicts. One major reason is that the inevitable traditional division of labor in bureaucracy leads to the splitting of the main goals, so that there is incompatibility between the goals of horizontal inter-departments during the process of step-by-step decomposition along the bureaucracy system. This further evolves into "departmentalism". Moreover, departmentalism and the splitting of goals lead to widespread tendencies toward self-protection and responsibility avoidance in those corresponding departments and subjects, as well as the unwillingness of executive subjects to "take risks" in policy implementation. The other main reason is that the overall imperfect institutional design, resulting in institutional deficiencies, blanks, and conflicts with each other, forms "loopholes" in implementation. Under this circumstance, the power and affairs of each department are disproportionate, and the behavior of taking undue advantages of the loopholes in the rules and regulations to seek profits and avoid risks is aggravated.

According to the analysis hereinbefore, this study explores the relationship between conflicts at three levels: value level, institutional level and action level, as well as the mechanism of the interrelationships among conflicts at these three levels, and proposes a multi-level science and technology policy implementation conflict framework with transmission as the basic feature, so as to provide a feasible analysis framework for the research of science and technology policies.

Key Words:Multi-Level Conflict; Science and Technology Policy Implementation; Policy Implementation Obstruction