他们用行动彰显初心

陈婉莹教授和她的团队花了一年时间,对百年港大在改革开放初期与内地大学和知识界的互动历史深入访谈,收集、梳理并研究了海量文献,讲述了一批港大教授和校友投身改革开放伟大实践的传奇故事。

在书中,他们是冒险者,也是创业者;他们的激情、学问和智慧改变了个人生命的轨迹,也为社会和国家作出了贡献。最重要的是,他们用行动彰显了香港大学创校“为中国而立”的初心。

他们是《香港大学世纪之问—改革开放初期与内地交流的人和事》一书所刻画的十八位20世纪80年代推动和主持港大与内地交流的学者和校友群像。作为主编的陈婉莹带领团队,透过访谈当年的教授及其后人,试图对这段尚无完整记载的历史“重组真貌”,为“世纪之问”作出解读。

港大的使命

所谓的“世纪之问”是指,作为香港历史最悠久的高等学府,香港大学是“为中国而立”,还是为“为香港而立”?这个问题在港大建校后的半世纪中争论不休。

从1909年创校前夕到1941年香港沦陷、全面停课,香港大学财务危机频发,需要不断募捐和争取港府拨款才能勉强存活。陈婉莹引用已故港大首任华人校长黄丽松在回忆录中所写印证:创校前人“认为香港大学应为中国服务,参与中国的青年教育,作东西文化的汇通之所。但是香港大学建校以后几十年,创办人的理想可以说几乎完全没有实现”。

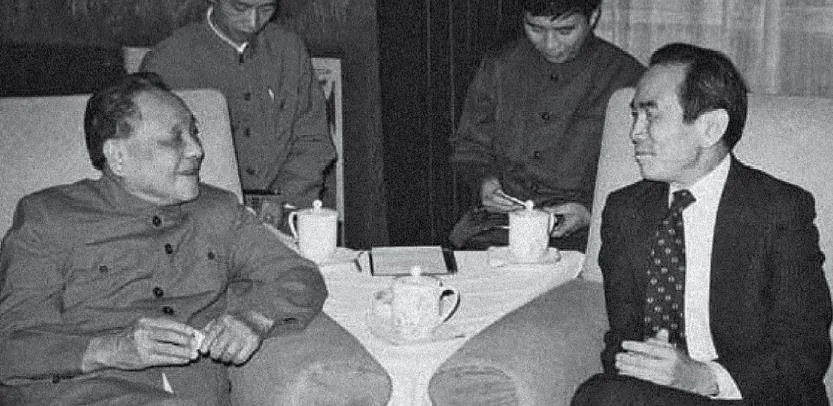

20世纪冷战时期,东西壁垒分明,香港大学与内地音讯中断。直到邓小平吹响改革开放号角,与内地大学往来的时机才开始成熟。陈婉莹形容,1980年秋,黄丽松应国务院港澳事务办公室邀请访问北京,与时任港澳办主任廖承志会面是“破冰之旅”。1982年,黄丽松再获邀访京。6月2日,邓小平在人民大会堂会见黄丽松,阐述香港回归和“一国两制”的构思,并表示香港大学对内地大学的发展,可以扮演重要角色。

“他还谈及香港大学有三个特点,应该长期维持下去。第一是英语教学,有助学术交流国际化;第二是港大有外籍教授,预计内地未来发展需要很多这方面的人才,港大的经验可以借鉴;第三,港大是一个很好的平台,内地学者跟香港学者多接触,可以更了解国际学术界。”这是陈婉莹引述受访者的回忆。此后,黄丽松开始筹办和推动与内地大学的交流。

用事实说话

“我也不知道会有这么多东西。”说起事情缘起,陈婉莹介绍,最初是一群热心的学生多年前筹集了一笔资金,想找人写校史。“后来遇到城市规划专家叶嘉安教授,还有港大发展及校友事务部的人,都叫我赶快写,不然人都不在了。正好地方志中心2020年开始编修《香港参与国家改革开放志》,中心编审委员会首席召集人李焯芬教授觉得港大也有做事,让我赶快写一点东西放进去。这样我就赶在2021年年终《香港参与改革开放志》定稿前交了1万字,最后用了6000字,起码让这套书里提到港大在这方面做出的贡献。交稿后就觉得(这件事)很值得做,这些前辈、校友做的事情非常有价值,1980年代不管对香港,还是内地,都是一个非常重要的时代。这样整个计划就在2022年年初启动。”

陈婉莹感叹说,改革开放初期的1980年代,港大和内地的交流非常蓬勃,每个领域、不同的专业交往的模式都不一样。书中介绍的十八位学者和校友,分属医学、工程、文史、教育、建筑、社会工作、法律及城市规划八个领域。“涉及的不只这十八个人,还包括一些相关人物。出发点是他在这个领域有一定地位,真的做了一些事情,而且愿意谈,有故事可讲,也有相关文献资料可做求证。”实际上,陈婉莹团队访问了五十多位当年的教授、他们的后人、同事和学生,同时挖掘、梳理及核实了海量而碎片化的资料,包括港大的内部记录。“我们是记者,习惯了用事实说话。我整天告诉学生:show, not tell. 你带我进去看,自己得出结论,我不要什么评论。书中所载皆是历史,但我用新闻的方法、通过口述加文献研究去做。”书中写时任医学院院长杨紫芝教授多次率团访问内地,却只说当年的想法很朴素,“并非我要帮助国家发展那么伟大,只是非常好奇,也相信对我们的医学研究有帮助。”陈婉莹亦惜墨如金。她强调,“我相信每一个字都有其作用,在文章中不是多余的,希望尽量做到简洁、清楚。”

中国的基因

陈婉莹特别提及陈鸿霖的故事。这位病毒专家成长于福建省漳州市,是1980年代首批得到李嘉诚奖学金来港大医学院深造的博士生,在美国做博士后研究,20年前加入港大,现在是港大微生物学系教授。2020年,他成为协调港大和其本科母校厦门大学、在上海上市的万泰生物公司联合开发喷鼻新冠疫苗的关键人物,30多年前两地交流播下的种子,今天开花结果了。

另一个故事是早逝的律师何美欢,她是“为国家做学问”,令人阅之动容。“她的故事太好了”,陈婉莹说。何美欢在加拿大读法律,持有加拿大、美国、英国、中国香港的执业律师资格,却选择回到港大教学,最后北上清华任教。“她用专业精神演绎了真正的家国情怀”。

陈婉莹撰写的长篇序文则将全书的核心命题,即所谓世纪之问“整理了一个脉络出来”,“就是港大的使命是什么,确实是从1911年到现在一直都在辩论。百年以来,一代又一代的港大人,为回答世纪之问提出了答案。对我来说,编撰这本书使我对港大百年的发展历程有了更具体的认识和理解。英国是要港大成为传播他们的使者,但又不给钱,给钱的还是本地华商及少数英商,内地的官员商人,也有来自南洋、印度、澳洲一带的捐款,从一开始港大就已经很国际化。大家觉得港大是殖民地大学,其实中国的基因从创校至今一直存在,那么多年的起伏盛衰都跟中国内地的命运分不开。”