春到芙蓉国 奋力谱新篇

今年是新中国75周年华诞,实现“十四五”规划目标任务也进入关键一年。在这一历史时刻,中共中央总书记习近平在湖南各地考察,并在长沙主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会,无疑是中部地区崛起战略在更高起点上新的出发。

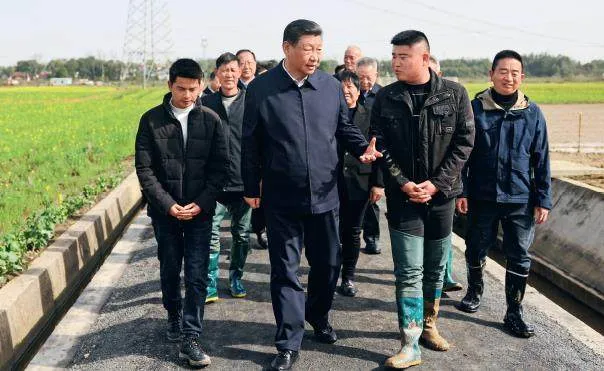

人勤春来早,躬行出真知。“调查研究是我们党的传家宝,是做好各项工作的基本功”。2024年3月18-21日,中共中央总书记习近平在湖南各地考察,并在长沙主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会。今年是新中国75周年华诞,实现“十四五”规划目标任务也进入关键一年。在这一具有历史意义的时间节点上召开这次座谈会,是中部地区崛起战略在更高起点上新的出发。

“惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜”

党的十八大以来,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,科学技术对人们的生产、生活产生了前所未有的重要影响,而对于国家发展战略而言,科技兴则民族兴,科技强则国家强。中国科技创新在取得重大成效,迎来难得的发展机遇时,也面临前所未有的挑战。在这一关键时刻,中央根据推动高质量发展的内在要求,以发展新质生产力作为重要着力点,大力推进现代化产业体系建设。

早在2020年习近平总书记赴湖南考察时,提出打造“三个高地”,即“国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地”。此次考察,习近平总书记强调要在这“三个高地”上持续用力,在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先,奋力谱写中国式现代化湖南篇章。

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出新质生产力的重要概念。在实践中,新质生产力已经成为推动高质量发展强劲的推动力和支撑力。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。结合习近平总书记今年湖南考察讲话,可以进一步总结出,新质生产力的核心要素是科技创新,发展关键是因地制宜,落脚点和发力点是产业创新与升级。

随着世界格局的演变和世界产业的转型升级,国与国之间的科技竞争越来越激烈,而科技创新是突出重围最有力的引擎,我们比以往任何时候都更加需要强大的科技创新力量。近年来,中国大力实施创新驱动发展战略,推进科技创新,取得了一系列重大成果。党的二十大报告指出:“我们加快推进科技自立自强,全社会研发经费支出从一万亿元增加到二万八千亿元,居世界第二位,研发人员总量居世界首位。基础研究和原始创新不断加强,一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新型国家行列。”我们必须坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位不动摇,深入实施创新驱动发展战略,突破“小院高墙”、攻克“卡脖子”技术,于危机中育先机、于变局中开新局,大力推进以科技创新为核心的全面创新,推动中国经济社会持续健康稳定发展。

此次在湖南考察期间,习近平总书记结合当地实际情况与发展需求,为以科技创新培育发展新质生产力作出重要指示:一是要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫,主动对接国家战略科技力量,积极引进国内外一流研发机构,提高关键领域自主创新能力。二是强化企业科技创新主体地位,促进创新链产业链资金链人才链深度融合,推动科技成果加快转化为现实生产力。三是聚焦优势产业,强化产业基础再造和重大技术装备攻关,继续做大做强先进制造业,推动产业高端化、智能化、绿色化发展,打造国家级产业集群。

坚持用好“关键一招”

2024年2月,习近平总书记主持召开了中央全面深化改革委员会第四次会议。会议指出,今年是全面深化改革又一个重要年份,主要任务是谋划进一步全面深化改革。任何一种思想观念都不会凭空产生。思想观念的诞生,都有其产生的条件和背景。习近平总书记持续强调全面深化改革,是在中国特色社会主义进入新时代、中国社会主要矛盾发生转化的条件下的必然要求,是在解决前进道路上各种矛盾困难的进程中展开的深刻思考,是中国“改革开放到了一个新的重要关头”、进入攻坚期和深水区的情况下,为应对复杂多变的国际形势进行的理论创新成果。

“要坚持用改革开放这个关键一招解决发展中的问题、应对前进道路上的风险挑战。”在这次长沙召开的新时代推动中部地区崛起座谈会上,习近平总书记强调“统筹推进深层次改革和高水平开放,持续打造更具竞争力的内陆开放高地”,要突出问题导向,着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题、发展环境和民生领域的痛点难点问题、有悖社会公平正义的焦点热点问题,有效防范化解重大风险,不断为经济社会发展增动力、添活力。

深化改革要注重系统性、整体性、协同性,这也是切实打通堵点的内在要求。改革越深入,越要注意协同,既抓改革方案协同,也抓改革落实协同,促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰,朝着全面深化改革总目标聚焦发力。这次座谈会上,习近平总书记指出湖南要加强改革系统集成,更好参与全国统一大市场建设,全面融入中部地区崛起和长江经济带发展战略,深度融入共建“一带一路”,稳步扩大制度型开放,高标准建设好自由贸易试验区,着力打造中非经贸深度合作先行区。此次湖南之行,习近平总书记也向世界宣示了中国的开放胸怀。他在考察巴斯夫杉杉这家中德合资企业时,强调中国开放的大门会越开越大,我们愿意同世界各国加强交流合作,欢迎更多外国企业来华投资发展。

近年来,我们实行更加积极主动的开放战略,构建面向全球的高标准自由贸易区网络,加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设,共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴,货物贸易总额居世界第一,吸引外资和对外投资居世界前列,形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

确保粮食安全,加强基层治理

党的二十大报告强调,“全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责”。粮食安全是国家粮食主权的重要组成部分,是建设农业强国的基础。习近平总书记在各地考察调研,常常深入田间地头,问农事、察粮情,记挂着他心中的“国之大者”—大国粮仓,“中国饭碗”。2024年,习近平总书记来到湖南常德考察,走进谢家铺镇粮食生产万亩综合示范片区,走进水稻田边,察看秧苗培育和土地翻耕情况,并同种粮大户、农技人员、基层干部和村民亲切交流,详细询问春耕备耕等情况。春为岁首,农为行先。春耕,是中国传统农事活动中重要的一环,刻印在民族血脉里。习近平总书记下田看春耕,传递出重农强农理念在新时代的传承与弘扬。

中国人口众多,吃饭问题是根本问题,事关人心和社会的稳定。只有把国家粮食安全工作落到实处,国民经济社会的长远发展才有保障。“手中有粮,心中不慌。”为了更好保障粮食安全这个关系国计民生的头等大事,习近平总书记指出推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手,强调湖南要扛起维护国家粮食安全的重任,抓住种子和耕地两个要害,加快种业、农机关键核心技术攻关。坚持大农业观、大食物观,积极发展特色农业和农产品加工业,提升农业产业化水平。粮食安全问题,产能是根本,要实现藏粮于地、藏粮于技,对此,习近平总书记在常德市鼎城区谢家铺镇港中坪村考察时指出,中国有14亿多人口,粮食安全必须靠我们自己保证,中国人的饭碗应该主要装中国粮。回到长沙后,习近平总书记再次强调,湖南要扛起维护国家粮食安全的重任,抓住种子和耕地两个要害,加快种业、农机关键核心技术攻关。

湖南是农业大省和粮食生产大省,是全国13个粮食主产省之一,湖南的水稻播种面积、总产量,均居全国第一。湖南的粮食不仅保障了中国人民的饭碗,而且远渡重洋,福泽远方。杂交水稻从湖南的试验田走向全国,又进一步走向世界。2023年8月10日,位于加勒比海东部的岛国巴巴多斯的农技员马尔科姆第一次见到地里长出水稻,并在远道而来的湖南农业专家指导下,亲手收割了该国史上第一批水稻。同一天,巴巴多斯总理莫特利第一时间品尝稻米。从中国南方的肥沃土地,跨越12个时区,落到热带岛国巴巴多斯的试验田,来自湖南的稻种努力适应炎热气候,在石灰岩土壤上扎根生长,为这片土地带来粮食自给的希望。中国的粮仓改变了世界,逐渐向着中国人希望全人类“世无饥馑、岁晏余粮”美好愿望迈进。

基层治理亦是习近平总书记湖南考察的关键词。在2020年考察湖南期间,习近平总书记主持召开基层代表座谈会,听取基层干部群众代表对“十四五”规划编制的意见和建议。他指出,只有把基层党组织建设强、把基层政权巩固好,中国特色社会主义的根基才能稳固。这次湖南之行,习近平总书记指出要深入推进城乡融合发展,壮大县域经济,畅通城乡要素双向流动,科学统筹乡村基础设施和公共服务布局。切实加强乡村精神文明建设,大力推动移风易俗。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系,坚持和发展新时代“枫桥经验”。落实防止返贫监测帮扶机制,坚决守住不发生规模性返贫的底线。

担负起新的文化使命

“文运与国运相牵,文脉同国脉相连”。确立一个民族、一个国家文化发展的目标,既要有科学的理论指导,也要有深沉的历史责任感,还要有强烈的使命意识。习近平总书记在湖南考察时强调,湖南要更好担负起新的文化使命,在建设中华民族现代文明中展现新作为,要保护好、运用好红色资源,加强革命传统和爱国主义教育,引导广大干部群众发扬优良传统、赓续红色血脉,践行社会主义核心价值观,培育时代新风新貌。

对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,需要实现中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化在中国特色社会主义文化体系中的融通繁荣,即让三大文化资源有机结合起来并使之融贯为新的文化生命体。我们正在进行的中国特色社会主义文化实践既是传统文化、革命文化的历史传承与空间延展,又是主流文化、先进文化的现实展开与未来引领。只有以新时代中国特色社会主义建设为立足点,才能更准确把握社会主义先进文化的发展方向,才能更好弘扬党的革命文化,才能充分汲取中华优秀传统文化的精华,从而使中国特色社会主义文化这一新的生命体主脉清晰、根脉强劲、血脉贯通,充满生机与活力。

“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量”。文化如水般有容乃大,可以与诸多要素进行融合,从而聚合成更加强大的力量。在这次湖南之行中,习近平总书记为文化融合提出了两条重要路径,一是探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,形成更多新的文化产业增长点;二是推进文化和旅游深度融合,守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土,把自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。这既是对文化建设“时”与“势”的深刻认识,也是对推动文化工作“职”与“责”的认真担当,亦是对文化发展“变”与“新”的准确把握。

夏一璞 中国社会科学院马克思主义研究院习近平新时代中国特色社会主义思想研究部副研究员