重识:宋代文人画助力缂丝攀上巅峰

宗禾

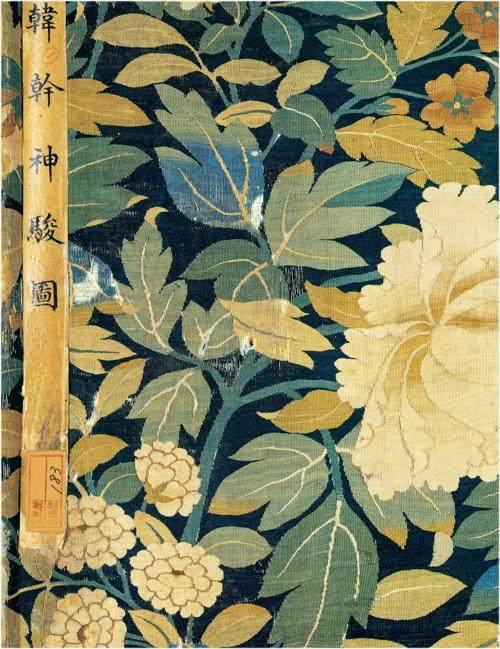

唐 韩幹《神骏图》缂丝包首

清嘉庆 月白色缂丝金龙纹男夹朝袍故宫博物院藏此件服饰为清宫旧藏,是嘉德艺术中心举办的“国采与宫色——清代宫廷织绣服饰色彩展”展品。这是清代礼服也是祭服的基本形制。此朝袍月白色,缂丝彩云金龙等纹样,应是皇帝亲祭夕月坛时所穿着祭服。

缂丝从遥远的西方走来,通过游牧少数民族得以传播到中原。其从实用的手工织物,逐渐发展为最高级的艺术品。历史上一些重要的书画作品由于制作成缂丝而得以传世,并且备受后世收藏家的珍视。而中国缂丝杰作发展演变为艺术瑰宝,与宋、元、明、清官方的重视、御用缂丝机构的设立密不可分。尤其是在宋代,缂丝达到了巅峰,名匠辈出,技艺超群。

元 缂金狮纹袍料美国克里夫兰艺术博物馆藏

“缂丝”的诞生

北宋时期庄绰(1079年至1149年)在其《鸡肋篇》一书中记载道:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木棦上,随所欲作花草禽兽状,以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。如妇人一衣,终岁可就。虽作百花,使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”这是现存有关缂丝最早的文献记载,从中可知缂丝产地在定州,得名于其透空欣赏如“雕镂之象”的工艺特征,并且该工艺贵时费工,制成一件衣服需长达一年的时间。

与庄绰同时代的洪皓(1088年至1155年)在《松漠纪闻》中记录有回鹘人“善捻金线”,“以五色线织成袍,名曰剋丝”。明弘治年间的收藏家张习志在南宋朱克柔《缂丝牡丹》的题跋中写道:“克丝作盛于唐贞观开元间,人主崇尚文雅,书画皆以之为標帙,今所谓包首锦者是也。”

由这些记载可知,缂丝是来自回鹘人的织物,曾被少数民族称为“剋丝”。缂丝其实不是宋代才有的,唐代即已出现,一开始是以锦的名称出现,直到宋代才有正式的名称,汉人取谐音称其为“刻丝”“克丝”,此名称一直沿用至民国时期。1930年出版的《清内府刻丝刺绣书画名录》和1932年出版的《纂组英华》中均使用的是“刻”字。由此可推斷,进入清宫内府后的缂丝统一装裱题签,把“克”“剋”等谐音字,统一调整为“刻丝”。

“缂”最早见于梁顾野王所纂《玉篇》:“缂,纬织也”。1960年6月上海博物馆出版的《宋缂丝莲塘乳鸭图》图录中,首先使用了“缂丝”一称。1970年台北故宫博物院的出版物及1983年辽宁省博物馆的大型图录中也使用了“缂丝”。应该说,在1935年至20世纪50年代的近代博物馆体系建立起来后,逐渐由“刻”更改为“缂”,并沿用至今。

清 仇英《后赤壁赋图》缂丝 故宫博物院藏

只为官方出品

缂丝首次正式出现在官方管理机构中,正是宋代。宋代少府监下辖文思院统管四十三作,“克丝作”便是其中一作,主要织造以宫廷画稿为主的包首和书画类装饰品,供内府收藏和赏赐之用。岁贡所用的缂丝匹料则向民间机户购买或定制。宋代的机户比较自由,既可以承接官府的织造,也可以为私人加工订单。

据历史考证,北宋的缂丝中心在河北定州。定州在唐代时丝织业就比较发达,据《中国丝绸通史》可知,唐代定州何明远家有绫机500张,用工1600余人。宋代官营的四川绫锦院有绫机154张,不到何家的三分之一。在北宋时,定州的缂丝制作就已超越汴梁(开封)的官营丝织作坊。

宋徽宗认为缂丝书画在某种程度上胜过书画,曾有“要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看”的赞誉。由于得到帝王的首肯,更多的宫廷画家和院体画稿涌向缂丝,使这门手艺在宣和年间摆脱了实用工艺品的标签,而蜕变为书画艺术。其中最明显的标志就是缂丝的分类,它是完全参照书画门类分为法书、释道、花鸟、花卉、翎毛、人物和山水七类。后世《清内府藏缂丝书画录》即按此分类。宣和内府的“宣和裱”对于收录书画的装裱有统一制式,缂丝书画也萧规曹随。时至今日,各大博物馆所藏传世缂丝书画也多用此法装裱。

1126年,由于女真军队的入侵,宋朝都城从汴梁迁到临安。南宋王朝又在新都城所在地附近重新发展缂丝业,临安、苏州等地的缂丝业就登上了历史舞台,以苏州为缂织中心的格局自南宋奠定后一直延续至今。

到了元代,缂丝多用于制作佛像及帝后御容,由回鹘官员唐仁祖专门负责监制。明初对于缂丝是禁止的,明太祖朱元璋认为:“见其似作淫巧,始禁之,而人间乃为罕物矣”。到了明宣宗一朝,对于缂丝工艺大加推崇,专设内造司,招南方名匠入京,织唐宋之名画名笔。缂画并用、已臻化境的《明宣宗观射图》如今收藏于辽宁省博物馆,以《宣宗行乐图长卷》为稿本。除书画外,内造司也承办皇帝的缂丝衮服。

明代私人收藏家对缂丝书画一直推崇备至,赞其针线讲究,设色精妙,光彩夺目,“佳者较画更胜”。私人收藏的精妙和丰富性足以和宫廷收藏分庭抗礼。晚明文震亨(1585年至1645年)甚至认为,收藏家“不可不蓄一二幅,以画中一种”。明代的书画作品上时有文人的唱和,缂丝书画上也常有文人题跋,此类文字增加了收藏性和赏玩性。典藏于台北故宫博物院的《缂丝仙桃图》,上有沈周诗作和祝允明并都穆(1459年至1525年)唱和诗二首。

清代沿袭明代的做法,一方面在宫廷设立造办处管理缂丝,另一方面则由苏州制造府制作。从《清内府藏缂丝书画录》中可知,宋缂丝的数量为116件,清高宗乾隆手书御笔缂丝的数量是126件,数量上超过了历代累积的宋缂丝收藏,由此可见乾隆帝对于缂丝的珍爱。

高手留名青史

南宋时期,苏州地区的缂丝技艺得以发展,得益于随宋室南迁的一批缂丝工匠。其中包括北宋定州人沈子藩(1086年至1165年),他是中国历史上有名的缂织高手。据定州县志记载,1128年后,沈子藩跟随皇室的南迁转移到南方吴郡(今江苏苏州),开始收徒授业。清内府藏《宋沈子藩刻丝梅花寒鹊》《宋沈子藩刻丝花鸟》《宋沈子藩刻丝梅鹊》三幅花鸟和沈子藩的另三幅缂丝山水,都被收录于《石渠宝笈》中。

如同书画,南宋的缂丝书画上首开缂织工匠名字落款的先例。在清内府的传世缂丝作品中,留有缂丝匠人姓名的作品寥若晨星,而能在上面落款的名匠也只有四位——沈子藩、朱克柔、吴圻和吴良栋。所谓名匠,是从技到艺的升华,以文化为底蕴,以书画作媒介,以梭代替笔触。集其中大成者,方能流芳百世。

如今最为世人所知的女性缂丝名匠朱克柔(1127年至1162年)与沈子藩活跃于同一时期,据定州县志记载,沈子藩或为朱克柔的老师。《石渠宝笈》著录中有6件花鸟类作品留有朱克柔名款,被乾隆帝点评为“上等天一”,收藏于重华宫。

让朱克柔在21世纪名声大振的,是典藏于上海博物馆的《莲塘乳鸭图》。作品横105厘米、纵109厘米,是其传世作品中最大的一幅。图中精心描绘了初夏时分,荷塘内一派生机勃勃的景象,各类植物和动物均成双成对,繁而不乱。画面布局合理,层次分明,动植物生长都符合自然规律,缂丝画稿显然出自丹青高手。

此位高手后来被证实就是朱克柔本人,她自小擅书画,后嫁入云间的染织大户中,以缂丝作为闺阁之乐。其独创了缂丝长短戗法,即把绘画中的“没骨画法”转变为纬线颜色转变中的自然灵活、符合画理的镶色手法。她的创作固然和北宋末年宣和画院的繁盛分不开,但更是自己潜心研习的结果。

明代苏州人文从简(文征明曾孙,1574年至1648年)在朱克柔《山茶蛺蝶图》上留有的题跋,详细介绍了其人其事:“朱克柔,云间人,朱思陵时,以女红行世。人物、树石、花鸟,精巧疑鬼工,品价高一时,流传至今,尤成罕购。此尺帧古澹清雅,有胜国诸名家风韵,洗去脂粉,至其运丝如运笔,是绝技,非今人所得梦见也。”赞其作品远超一般名家的书画,宁静质朴,呈现和谐之美,艺术和技艺的高度融合,已经达到非一般的高度。

另外两位留有名款的缂丝工匠是明朝的吴圻和吴良栋,分别为苏州和常州人士,各见有一张作品,未能知晓更多信息。

摹刻还是创作

缂丝是纬地起花、颜色多变的纺织艺术,原则上对于纬线的颜色没有限制,但作品上的颜色并非越多越好。宋代的作品颜色大致在七八种,明代为十七八种,清代的色彩多至20种以上。正如《纂组英华》序言中所述:“宋代缂丝颜色虽少,但变化无穷,典雅庄重,明代缂丝颜色虽多,但华丽少雅,失了韵味。”

不同朝代的作品,经纬密度也不同,这也是作品断代的一个重要依据。宋代的作品尺幅虽小,但组织结构却是最为细密的,大部分作品的经密在20至35根,纬密在90至120根;元代作品经密20至35根,纬密68至110根;明代作品经密为20至25根,纬密50至90根;清代作品经密20至25根,纬密40至75根。尽管从宋代开始,缂丝的经纬密度呈下降趋势,但是和最知名的法国宫廷葛布林工坊出品进行比较的话,就知道中国缂丝技术的极致了,因为葛布林挂毯每厘米只有12根经线、22根纬线。最精密的日本缀织经密10至12根、纬密35至38根,仅是宋代缂丝的四分之一左右。

根据画家手稿缂织出来的作品,称之为摹刻。由于丝线比墨笔的笔触细腻,通过纬线的自然晕色,能完美体现画稿中色彩的微妙变化;每寸间的繁复换梭,能够优美且忠实地再现名作的形、色、气和韵;再加上丝绸本身的优雅和精细,使缂丝作品呈现出纺织品特有的肌理。

虽然高明的匠人对于作品气韵和笔触配色会掌握得非常好,达到传神之境界,但是,摹刻是原画作的复制,还是新的艺术品类?这在中国是有争议的。而欧洲人认为缂丝的地位不仅不附属于绘画,而且在绘画之上,因此对缂丝的收藏一直没有间断过。

技术上,缂丝尽量想去靠拢绘画手稿,在生产工艺上两者则是完全不同的。艺术家提供的已经完成的画稿可以通过调整颜色进行修改,而已经完成的缂丝作品是不能对于纬线进行修改的。这就是二次创作的概念。所以欧洲工匠把绘画转化为纺织语言的时候,就获得了签名的权利。

——蔡霞明缂丝作品欣赏