“震慑”还是“依靠”:地理距离对企业环境信息披露质量的影响

王钰 王建新

关键词 环境信息披露;地理距离;环境治理;数字化水平;媒体关注

中图分类号 F234. 4 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2024)04-0091-12 DOI:10. 12062/cpre. 20230519

党的二十大报告中提出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。要推动绿色发展,建设美丽中国,就需要深入推进环境污染防治,推进碳达峰碳中和。为了早日实现“双碳”目标,2021年12月,生态环境部颁布了《企业环境信息依法披露管理办法》,正式拉开了企业环境信息强制披露的序幕。从2003年起实施以政府为主导的企业上市前环保前置审核,到2014年起实施以企业为主导的定期自愿性环境信息披露,再到如今的强制性环境信息披露,企业环境信息披露在“双碳”目标下的资源调节作用越来越重要。企业的环境信息披露质量受多方面因素的影响,与生态环境监管部门之间的地理距离可能是其中之一。根据地理经济学理论,交易成本存在距離衰减效应[1],即主体双方之间的地理距离越近,交易成本越低[2-3]。当主体双方为企业与生态环境监管部门时,一方面,从生态环境监管部门的视角看,距离接近使得生态环境监管部门对企业的信息获取成本降低,存在监督成本的“距离衰减效应”,此时监管效应增强,生态环境监管部门对企业形成“震慑”。另一方面,从企业的视角看,距离接近使得企业对生态环境监管部门的寻租活动成本降低,存在寻租成本的“距离衰减效应”,此时监管效应降低,生态环境监管部门成为企业的“依靠”。由此可见,受监督成本和寻租成本的双向“距离衰减效应”影响,企业邻近生态环境监管部门,既可能提升也可能降低其环境信息披露质量。本研究整理了企业与生态环境监管部门之间的地理距离,并对此进行了实证检验。

1 文献综述、制度背景与研究假设

1. 1 文献综述

将地理经济学引入到微观经济主体当中是近些年财务金融领域的一个新拓展。最开始的研究集中在地理因素对企业行为决策的影响[4-5],而后越来越多地研究关注地理距离对企业与利益相关者之间行为的影响,其中利益相关者包括银行、审计师、分析师和监管部门等。当利益相关者为银行时,企业与银行之间的地理距离越近,银行进行私有信息搜集的机会越多、成本越低,企业更易获得银行贷款[6],该情况在信息不透明的信贷市场中更普遍。当利益相关者为审计师时,企业与审计师之间的地理距离越近,企业审计质量越高[2],但是会计稳健性越低[7]。当利益相关者为分析师时,企业与分析师之间的地理距离越近,分析师获得私有信息的成本越低,预测越准确[3]。当利益相关者为监管部门时,由于存在双向“距离衰减效应”的影响,其结果和影响机制更值得探讨。Kedia等[8]研究指出美国企业与证券交易委员会(United States Securitiesand Exchange Commission, SEC)之间的距离越近,企业的会计信息质量越高,原因在于监督成本的“距离衰减效应”使得SEC更倾向于调查距离更近的企业。Kubick等[9]研究发现美国企业与地方税务局之间的地理距离越近,越有利于企业进行纳税,企业纳税申报额较低。同样基于中国的研究发现,企业与税务局为邻便利了企业进行避税,原因在于寻租成本的“距离衰减效应”[10]。那么企业与生态环境监管部门之间的地理距离会对企业的环境信息披露质量产生什么影响?目前尚未有学者从地理经济学的“距离衰减效应”这一视角进行研究。

环境信息披露是企业反映自身承担环境责任履行情况的表达[11]。现有文献分别从外部和内部探讨了影响企业环境信息披露质量的因素。研究发现,外部因素如负面环境媒体报道[12]、环境制度的完善[13]、资本市场开放[14]和政府监管压力[15]等均能提升企业环境信息披露质量。内部因素如内部控制水平[16]、高管的年龄及学历背景[17]和文化背景[18]等也会影响企业环境信息披露质量。整体而言,上述研究多集中在企业外部制度和企业内部特征两个方面,且仅从政府部门和企业的角度单方面进行分析,忽略了二者的交互影响。基于此,本研究以企业与生态环境监管部门之间的地理距离为切入点,利用中国企业数据,对环境信息披露质量的影响因素进行探讨。

1. 2 制度背景

中国目前的环境治理监管体系为省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理体系,即环境监察监测职能由省生态环境厅(包括自治区、直辖市,未涉及香港、澳门和台湾)统一行使,环境执法职能由地市生态环境局统一管理。环境监察聚焦于督政,即省级环境监察部门通过列席地市级党政相关会议、进行日常驻点监察,并以专项督查巡视的方式对地市级党政及生态环境部门环境保护落实情况进行监督。环境监测聚焦于客观反映环境质量和环境变化趋势,即环境监测机构对反映环境状况的指标技术性地进行监视和测定。环境执法聚焦于查企,即环境执法机构依法对企事业单位及个人影响环境的行为进行监管执法。环境治理监管垂直管理体系克服了之前“条块结合,以块为主”的分级分部门管理体制面临的职责分散和职责交叉的弊端。监察上收,确保了督政工作的权威性,执法下沉,强化了查企工作的完整性,理顺了监察监测机构和执法机构的线条关系,提高了环境执法效率。环境治理监管垂直管理体系使得生态环境部门不受地方政府人员配置、晋升考核以及经费划拨的影响,削弱了地方政府对环境保护的干扰程度,增强了省生态环境厅对地市生态环境局的领导力和控制力。从制度的建制上看,中国的环境治理监管垂直管理体系为探讨地理距离对企业环境信息披露质量的影响提供了天然场景,使得研究可以排除政府以及其他机构对企业的影响。

在这样的制度背景下,本研究同时从省级层面和地市级层面考察企业与省生态环境厅和地市生态环境局的地理距离对企业环境信息披露质量的影响,并进一步从省生态环境厅的监察监测力度和地市生态环境局的执法力度两个方面进行机制探讨。

1. 3 研究假设

《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《環保法》)(2015)第十条规定:“县级以上地方人民政府环境保护主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理”。

一方面,为了监督企业污染减排、污染治理以及对环保的投资,基层生态环境监管部门开展了一系列监管活动,其中深入企业现场进行监管是最行之有效的方式之一。生态环境监管部门往往优先且重点监管距离更近的污染企业,这是因为企业距离生态环境监管部门越近,生态环境监管部门进行实地监管的时间成本、交通成本和信息搜寻成本越低,尤其在面临预算约束时更是如此。Kedia等[8]研究表明资源有限性使得SEC更大可能调查距离自身更近的企业。于是,与企业之间地理距离的接近使得生态环境监管部门监督成本降低,监管效应增强。由于生态环境监管部门对企业的“震慑”,企业承担环境责任的压力和动机增强,环境信息披露质量提升。此为基于生态环境监管部门视角的监督成本的“距离衰减效应”假说。

另一方面,企业作为营利性组织是以增加利润、提高股价并提升企业价值为目标的。研究表明企业环境信息披露当日,资本市场会做出惩罚性反应,如股价下跌等[19]。任力等[20]研究指出资本市场会将承担环境责任视为潜在的环保支出信号,预期现金流量效应为负,企业价值下降。因此,利己主义理论认为,在没有法律、社会规范和道德的约束下,企业会规避集体主义利益,从主观动机上规避承担环境责任。此外,企业距离生态环境监管部门越近,其越容易找到寻租机会,实施寻租活动,维持寻租关系网,客观机会使得企业可以规避承担环境责任。由此可以预期,在企业具有主观动机和客观机会的情况下,会生成规避环境责任的行动动力。于是,与生态环境监管部门之间地理距离的接近使得企业寻租成本降低,弱化了监管效应。由于生态环境监管部门成为企业的“依靠”,企业承担环境责任的压力和动机减弱,环境信息披露质量降低。此为基于企业视角的寻租成本的“距离衰减效应”假说。

于是提出如下两个相对立的假说。

H1a:企业与生态环境监管部门之间的地理距离越近,企业的环境信息披露质量越高,即存在监督成本的“距离衰减效应”。

H1b:企业与生态环境监管部门之间的地理距离越近,企业的环境信息披露质量越低,即存在寻租成本的“距离衰减效应”。

2 研究设计

2. 1 样本选择与数据来源

本研究选取2015—2020年重点排污上市公司数据为研究对象。重点排污上市公司的分类取自2008年原环境保护部颁布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》。选择以2015年为起点的理由有三:第一,2014年原环境保护部发布《关于改革调整上市环保核查工作制度的通知》,取消了从2003年起实施的以政府为主导的企业上市前环保前置审核,提出基于企业自身信息披露为主导的绿色证券体系,企业信息披露得以重视并走上正轨。第二,2015年修订后的《环保法》首次以立法的形式对企业环境信息披露义务进行了规定。同年原环境保护部颁布《企业事业单位环境信息公开办法》,对公开环境信息的企业作出了更详细的规定。法律和部门规章双管齐下增强了企业环境信息披露的质量,使得2015年之后的企业环境信息披露质量更具可比性。第三,Bloomberg 资讯公司对企业ESG信息披露的评价,2015年之前缺失值较多。值得注意的是,2018年4月,中华人民共和国原环境保护部新组建为中华人民共和国生态环境部。与此同时,各地方环境保护局更名为生态环境局。生态环境局在之前环境保护局对生态环境保护的基础上,整合了南水北调项目区、水环境和海洋环境保护的职责。这使得生态环境监管部门对各类污染的监管与执法更统一。生态环境监管部门监督管理企业污染减排、污染防治和生态环境领域固定资产投资的职能有增无减。因此不影响本研究样本的选取。

2. 2 模型构建与变量测度

为了检验假设1,参考张敏等[10]的研究,构建固定效应回归模型(1)

其中:被解释变量EScore 为企业环境信息披露得分。参考邱牧远等[21]的研究,采用Bloomberg资讯公司对上市公司的ESG信息披露得分中的单项环境(Environment)信息披露得分作为代理变量。EScore 得分区间在0~100之间,指标涵盖7个一级指标(空气质量、气候变化、生态及生物多样性、能源、材料和污染物、环境供应量和水资源的披露)以及46个二级指标,得分越高表明企业环境信息披露质量越高。稳健性检验中,本研究同时使用环境信息披露指数EDI 作为被解释变量。

解释变量Distance 为各企业办公地到省生态环境厅/地市生态环境局的地理距离(Distance1/Distance2),单位为 km。控制变量的选取参考陈璇等[22]的研究,加入资产规模对数(ln size)、产权性质(Equitynature)、资产负债率(Lev)、是否经四大审计(Big4)、是否参照全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》(GRI)、是否披露独立的社会责任报告(Source)以及环境规制强度(Regulation)(数值等于工业污染治理完成投资/第二产业增加值,数据取自国家统计局)。同时企业环境信息披露质量随时间变化,可能受到所在行业和所属区域的影响,为了解决因遗漏变量带来的内生性问题,在模型中控制了年份(Year)、行业(Industry)和省份(Province)效应。

3 实证分析

3. 1 描述性统计

样本的描述性统计结果见表1,Panel A为全样本描述性统计,可以看到被解释变量企业环境信息披露质量EScore 最小值为2. 326分,最大值为42. 636分,标准差较大,企业之间环境信息披露质量相差较大。由于EScore满分为100 分,样本企业中最高分只有42. 636 分,说明样本企业环境信息披露质量整体偏低。EScore 均值为11. 641,中位数为9. 302,离最小值更近,也说明样本企业环境信息披露质量整体偏低。Distance1 的平均值为134. 525 km,最小值仅为1. 086 km,最大值为1 358. 627 km,说明企业与省生态环境厅之间的地理距离差异较大。Distance2的平均值为69. 310 km,最小值仅为0. 871 km,最大值为467. 317 km,说明企业与地市生态环境局之间的地理距离差异较大。Distance2所有数值均小于Distance1,说明了数据的合理性。其余各变量取值均在合理区间。Panel B按照地理距离是否超过中位数将全样本分为地理距离近组和地理距离远组,同时将两组ES?core 平均值进行独立样本t 检验,结果显示,均值差异0. 812,且在1% 的水平上显著。说明距离近组的EScore均值显著大于距离远组EScore 均值,初步支持监督成本“距离衰减效应”假说。

3. 2 回归分析

地理距離对企业环境信息披露质量影响的基准回归结果见表2。列(1)展示的是当自变量为企业办公地到省生态环境厅的地理距离(Distance1)时的基准回归结果。列(2)展示的是当自变量为企业办公地到地市生态环境局的地理距离(Distance2)时的基准回归结果。无论Dis?tance1还是Distance2,其估计系数均在1%的水平上显著为负。这说明企业与生态环境厅(局)之间的地理距离越近,EScore 得分越高,企业的环境信息披露质量越高,支持了监督成本“距离衰减效应”假说,假设H1a成立。每当企业与生态环境厅(局)之间的地理距离减少1 000 km,EScore 得分增加2分。同时,测度主要变量间的方差膨胀因子(VIF),结果显示最大值为3. 400,最小值为1. 260,均值为1. 780,均小于10。这说明模型不存在严重的多重共线性问题。

4 稳健性检验

4. 1 工具变量法

为了控制因遗漏变量或者互为因果导致可能存在的内生性问题,采用两阶段最小二乘法对上文结果进行稳健性检验。工具变量依次选择城市公路里程(Road)和辖区内企业与生态环境监管部门之间的平均地理距离(Dis?tancemean)。城市公路里程数据取自《中国城市统计年鉴》,单位为km。城市公路里程会影响企业的地理位置选择,从而影响企业与生态环境监管部门之间的地理距离,但是对企业环境信息披露质量无直接影响。同理,辖区内其他企业地理位置的选择会影响企业本身,即企业与生态环境监管部门之间的平均地理距离(Distance?mean)会影响企业地理位置的选择,从而影响企业与生态环境监管部门之间的地理距离,但是对企业环境信息披露质量无直接影响。因此理论上这两个工具变量是合理的。表3列(1)和列(2)汇报的是当工具变量为城市公路里程(Road)时的回归结果。列(1)显示第一阶段工具变量Road 与自变量Distance1显著正相关,列(2)显示第二阶段Distance1 的系数依旧为负数,且在5% 的水平上显著,与前文模型(1)的结果相同。经endog 检验可知,Durbin (score) chi2(1)值为5. 176,P 值为0. 023,Wu?Hausman F(13 622)的值为5. 064,P 值为0. 025。显著拒绝原假设,说明因变量是外生的。经第一阶段回归弱相关性检验可知,Minimum eigenvalue statistic 为61. 771,Partial R2 为0. 302,说明工具变量是强相关的。经Overid检验可知工具变量为外生的。同样地,列(3)和列(4)汇报的是当工具变量为平均地理距离(Distance?mean)时的回归结果。表3列(3)显示第一阶段工具变量Distancemean 与自变量Distance1显著正相关,列(4)显示第二阶段Distance1的系数依旧为负数,且在5%的水平上显著,与前文模型(1)的结果相同。当工具变量为Dis?tancemean 时,endog检验可知,Durbin( score) chi2(1)值为5. 390,P 值为0. 020,Wu ?Hausman F(13 672)的值为5. 275,P 值为0. 022。显著拒绝原假设,说明因变量是外生的。弱相关性检验可知,Minimum eigenvalue statistic为2 442. 230,Partial R2为0. 282,说明工具变量是强相关的。经Overid检验可知工具变量为外生的。同时本研究还用Distance2作为自变量进行两阶段最小二乘法回归,得出的结论与上文相同。因篇幅所限,暂未汇报,留存备索。综上可得,本研究选取的两个工具变量均有效,且两阶段最小二乘法得出的结论与前文保持一致,前文结论稳健。

4. 2 采用双向固定效应模型

企业环境信息披露质量可能受时间和企业自身特征的影响。企业自身的影响不仅包括所处行业和所属区域对其的影响,还包括其他不随时间而变化的、无法在控制变量中逐一列举的企业其他特征。为了进一步减少因遗漏变量带来的内生性问题,本部分更谨慎地控制时间效应和个体效应,采用双向固定效应模型(2):

见表4列(1)和列(2),在控制了时间效应和企业个体效应之后,Distance1和Distance2的系数均在5%水平上显著为负。这说明,采用双向固定效应模型回归之后,企业与生态环境监管部门之间的地理距离与企业环境信息披露质量依旧负相关,前文结论稳健。

4. 3 替换被解释变量衡量指标

参考沈洪涛等[23]的研究,本部分更换被解释变量的衡量指标,将环境信息披露指数EDI 作为企业环境信息披露质量的代理变量,EDI 由货币性环境信息披露指数的6个指标(排污费支出、重大环境问题应急支出、环保投资支出、降低污染收益、废料利用收入、环保拨款补助减免或奖励收入)和非货币性环境信息披露指数的7个指标(环境信息披露制度、环境管理目标、环保措施与改善情况、是否有环保方面的认证及执行情况、节约能源的措施及成果、污染物种类数量及排放达标情况、是否有独立社会责任报告、可持续发展报告或独立环境报告)计算而得。每个指标2分,其中“是否有独立社会责任报告、可持续发展报告或独立环境报告”,有得2分,没有得0分。其余指标若有定量描述得2分,有定性描述得1分,没有定量或定性描述得0分。最后总得分经由Z?Score方法进行标准化处理,评分过程采用双人独立评分的办法,即两人得分不一致时交由第3人继续评分。为了数据分析时变量系数的可理解性,将环境信息披露指数(EDI)乘以10,以防止变量系数出现0. 000造成歧义。结果见表4列(3)和列(4),Distance1和Distance2的系数均在5%的水平上显著为负,与前文结论一致。

4. 4 替换解释变量衡量指标

为了避免因个别企业办公地与注册地地理位置不一致导致的样本选择问题,本研究同时用Python公式计算企业注册地与省生态环境厅/地市生态环境局之间的地理距离(Distance3/Distance4)。按照模型(1)进行回归分析,其结果见表4列(5)和列(6),Distance3和Distance4的系数均在5%的水平上显著为负,与前文结论一致。

4. 5 安慰剂检验

2008 年原环境保护部颁布《环境信息公开办法(试行)》,鼓励企业自愿公开环境信息,要求污染严重的企业实行强制环境信息公开。学术界等通常认为企业环境信息披露的元年是2008年,为了证实样本选择起点2015年的合理性,本部分对2015年之前(不含2015年)的样本进行了安慰剂检验。表5列(1)和列(2)回归结果显示,无论是Distance1还是Distance2的系数均不显著。这说明2015年之前的数据并不可靠,证实了样本数据的起点选择2015年的合理性。

5 进一步分析

5. 1 机制探讨

前已述及,由于存在监督成本的“距离衰减效应”,企业与生态环境监管部门之间的地理距离越近,生态环境监管部门对企业形成的震慑作用越强,企业的环境信息披露质量越高。那么生态环境监管部门的震慑作用是怎样体现的呢?本部分从省生态环境厅的监察监测力度和地市生态环境局的执法力度两个方面进行机制探讨。

关于省生态环境厅的监察监测力度,从省级财政投入的视角,参考张琦等[24]的研究,采用省级环境执法监察支出的对数(Supervise)衡量省生态环境厅的监察力度,采用省级环境监测支出的对数(Monitor)衡量省生态环境厅的监测力度。相关监察监测支出数据取自各省年度支出决算报告中“生态环境执法监察”和“生态环境监测与信息”明细,经整理后得到。同时控制了省级的经济发展、公众环保诉求、财政支出规模和固定资产投资占比。其中经济发展为经济生产总值取对数,公众环保诉求为“环境污染”作为关键词在百度搜索的结果取对数之后进行标准化处理,财政支出规模为省级财政支出取对数,固定资产投资占比为固定资产投资占经济总产值的比重。表6 列(1)和列(3)显示机制分析结果,Distance1 的系数在1%的水平上均显著为负,说明企业与省生态环境厅之间的地理距离越近,所受到的监察和监测力度越大。而监察和监测力度的提升能提高企业的环境信息披露质量,因此地理距离对企业环境信息披露质量的影响在省级层面上是通过监察和监测力度实现的。同时表6列(1)和列(2)、列(3)和列(4)從统计学上共同反映了中介效应的分析结果,Sobel检验Z 值分别为-4. 040、-2. 086,P 值分别为0. 000、0. 037,显著拒绝原假设,中介效应存在。用Bootstrap对Sobel检验进行修正,结果显示间接效应的置信区间均在-0. 003和-0. 001之间,并未包含0,同样说明中介效应存在。

关于地市生态环境局的执法力度,参考金刚等[25]的研究,采用地市生态环境局查处的环保违法企业数(Pen?alty)测度其执法力度,地市生态环境局查处的环保违法企业数取自北大法宝行政处罚数据库。同时控制了地市级的经济发展、公众环保诉求、财政支出规模和固定资产投资占比,地市级层面的同类变量定义与省级层面变量定义保持一致。表6列(5)显示机制分析结果,Distance2的系数在5%的水平上显著为负,说明企业与地市生态环境局之间地理距离越近,所受到的环保行政处罚次数越多,执法力度越强。而执法力度的增强能提升企业的环境信息披露质量,因此地理距离对企业环境信息披露质量的影响在地市级层面上是通过执法力度实现的。同时表6列(5)和列(6)从统计学上共同反映了中介效应的分析结果,Sobel检验Z 值为-2. 163,P 值为0. 031,显著拒绝原假设,中介效应存在。用Bootstrap对Sobel检验进行修正,结果显示间接效应的置信区间在-0. 001和-0. 000之间,并未包含0,同样说明中介效应存在。

结合上文制度背景的介绍,绘制了机制分析框架图(图1)。在环境治理监管体系为省生态环境厅负责环境监察监测、地市生态环境局负责环境执法的制度背景下,企业与省生态环境厅之间地理距离越近,所受到的监察监测力度震慑作用越强,企业环境信息披露质量越高;企业与地市生态环境局之间地理距离越近,所受到的执法力度震慑作用越强,企业环境信息披露质量越高。因此,地理距离对企业环境信息披露质量的影响是通过省生态环境厅监察监测力度和地市生态环境局执法力度实现的。

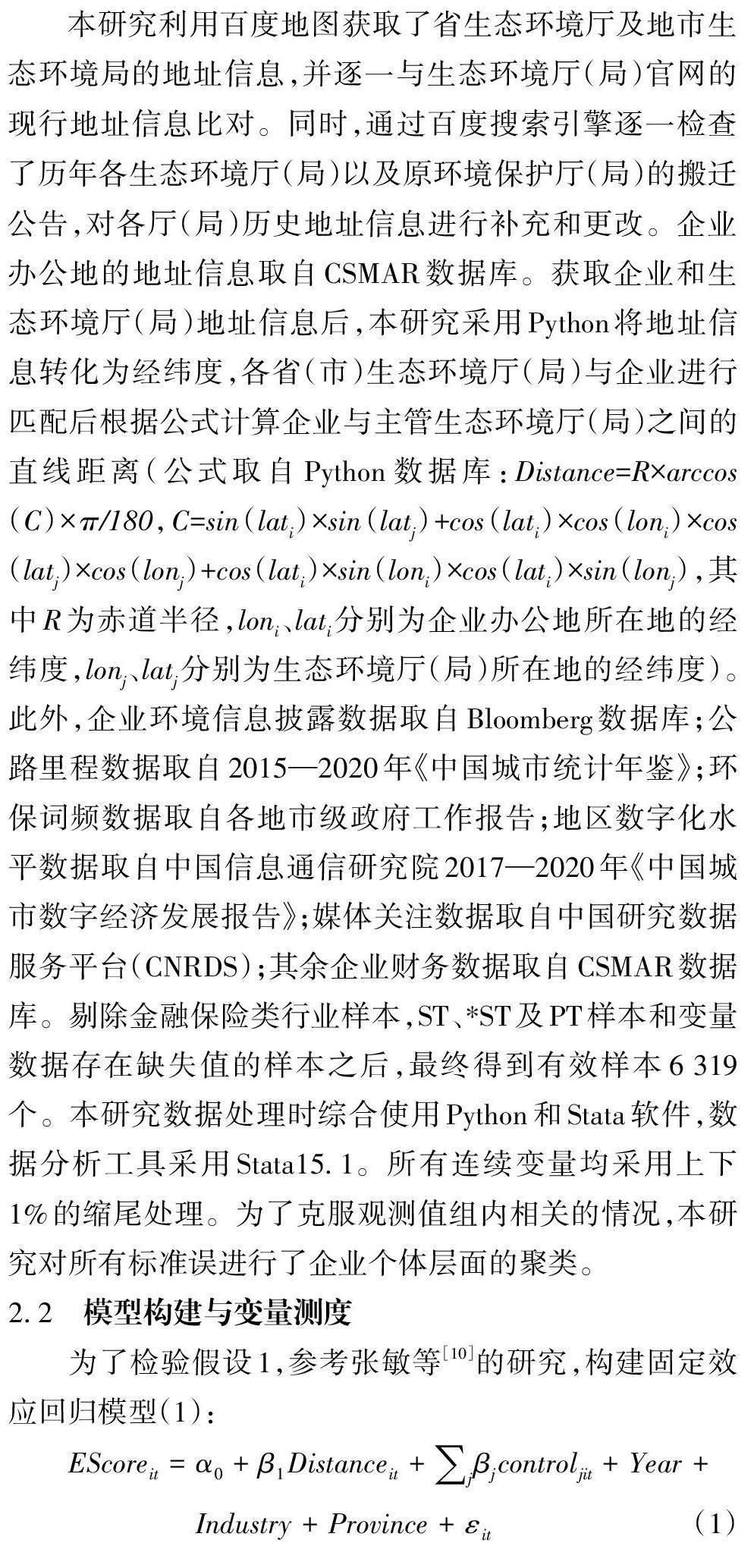

5. 2 调节效应分析

5. 2. 1 地方人民政府环境治理力度的调节效应分析

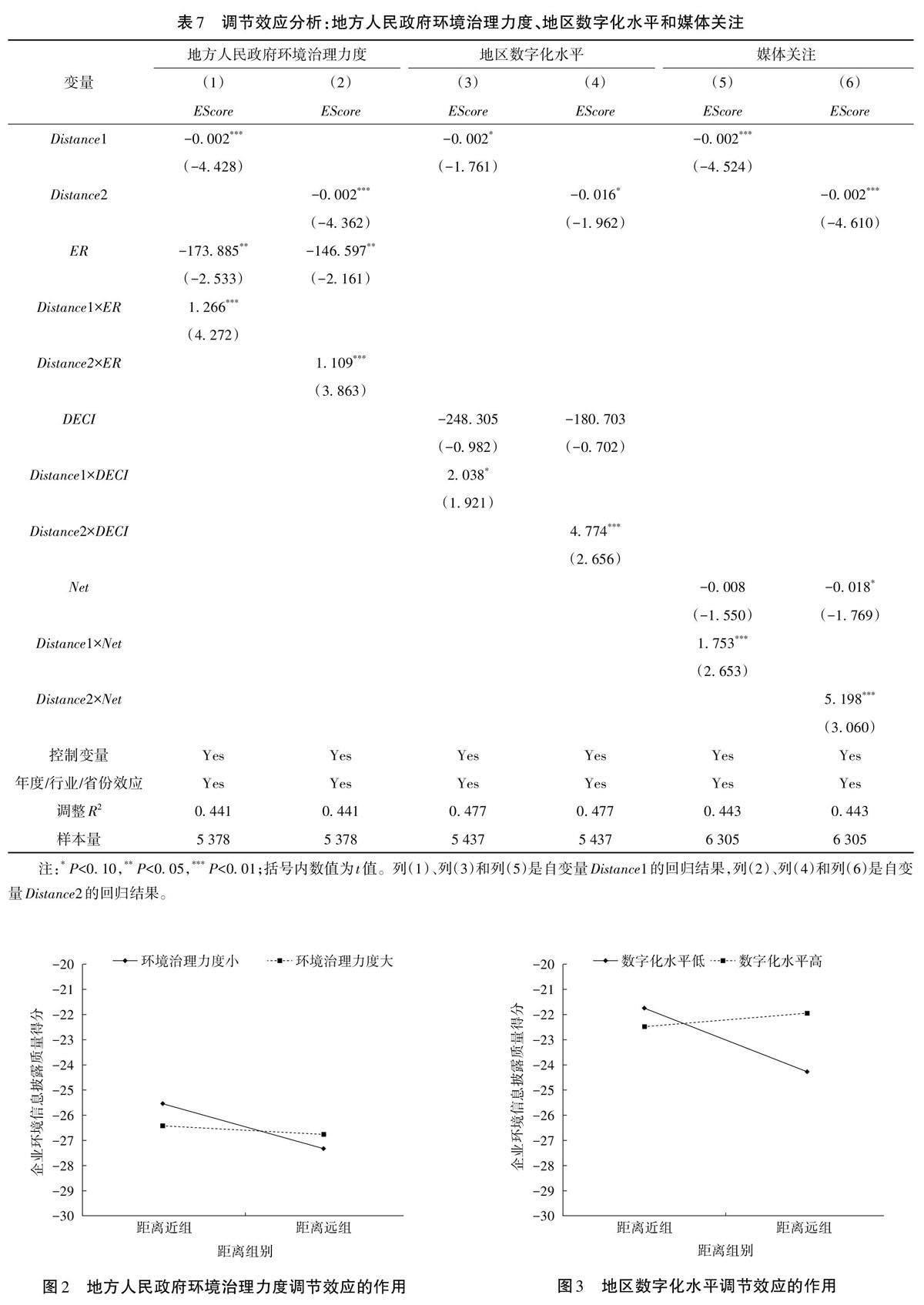

地方人民政府环境治理手段有多种,既包括经济手段,也包括法律法规手段和行政命令等。地方人民政府通过政府工作报告及行政法规下发文件,一定程度上环保方面政策越密集,地方人民政府的环境治理力度越大。已有研究表明,地方人民政府的干预会加大生态环境监管部门对于环境的整治力度[26],地方人民政府环境治理力度的增强使得生态环境监管部门对整个地区的监管更具震慑力。因此,理论上地方人民政府环境治理力度的增强使得地理距离对企业环境信息披露质量的影响降低,监督成本的“距离衰减效应”得到抑制。为此,本研究进一步在模型(1)中加入地方人民政府环境治理力度(ER)与距离(Distance)的交互项。参考陈诗一等[27]的研究,地方人民政府环境治理力度的代理变量为环保词频,环保词频取自各地市级政府工作报告,数值上等于环保词汇数除以工作报告总词数。环保词汇参考邓慧慧等[28]的研究设定为“PM10、PM2. 5、低碳、SO2、CO2、化学需氧量、环保、环境保护、减排、空气、绿色、能耗、排污、生态和污染”等。地方人民政府工作报告中环保词频所占比例越大,该年份该地区环保工作越受到政府重视,环境治理力度越大。在分析数据时,为了使得Distance 的系数更具有可比性,本研究对Distance 和ER 进行了中心化处理。表7列(1)和列(2)显示调节效应分析结果,Distance1和Distance2 的系数显著为负,同时Distance1×ER 和Dis?tance2×ER 的系数在1%的水平上显著为正。这说明地方人民政府环境治理力度的增强对于监督成本的“距离衰减效应”具有显著的抑制作用。为了使得结果呈现更加直观,本研究绘制了调节效应分析图(图2),图2显示实线(地方人民政府环境治理力度小的情况)斜率为负数,即随着距离的增加,企业环境信息披露质量降低。而在调节作用下,虚线(地方人民政府环境治理力度大的情况)斜率放缓,即地方人民政府环境治理力度的增强使得距离远的企业EScore 降低速度放缓,监督成本的“距离衰减效应”得到了抑制。综上,地方人民政府环境治理力度的增强提升了生态环境监管部门对整个地区的震慑力,由此使得企业环境信息披露质量更加均衡。

5. 2. 2 地区数字化水平的调节效应分析

地区数字化水平的提升重塑了中国地理经济的新格局[29]。互联网的存在使得地理因素在交易过程中的重要性下降[30-31]。地区数字化水平的提升方便了生态环境监管部门与企业之间信息的传递,降低了信息搜集成本和监督成本。因此,理论上地区数字化水平的提升使得地理距离对企业环境信息披露质量的影响降低,监督成本的“距离衰减效应”得到抑制。为此,本研究进一步在模型(1)中加入地区数字化水平(DECI)与距离(Distance)的交互项。地区数字化水平采用城市数字经济指数衡量,城市数字经济指数取自中国信息通信研究院《中国城市数字经济发展报告》。城市数字经济指数包括6个一级指标(数字创新要素指数、数字基础设施指数、核心数字产业指数、数字融合应用指数、数字经济需求指数和数字政策环境指数)和21个二级指标。该指数测算最早于2017年,2015和2016年数据采用线性差值方法进行补充。同时在分析数据时,为了使得Distance 的系数更具可比性,本研究对Distance 和DECI 进行了中心化处理。为了数据分析时变量系数的可理解性,将城市数字经济指数(DE?CI)除以10 000,以防止变量系数出现0. 000 造成歧义。表7列(3)和列(4)显示调节效应分析结果,Distance1和Distance2的系数显著为负,Distance1×DECI 和Distance2×DECI 的系数分别在10%和1%的水平上显著为正。这说明地区数字化水平的提升对于监督成本的“距离衰减效应”具有显著的抑制作用。为了使得结果呈现更加直观,本研究同时绘制了调节效应分析图(图3),图3显示实线(数字化水平低的情况)斜率为负数,即随着距离的增加,企业环境信息披露质量降低。而在调节作用下,虚线(数字化水平高情况)斜率放缓,即地区数字化水平的提升使得距离远的企业EScore 降低速度放缓,监督成本的“距离衰减效应”得到了抑制。综上,地区数字化水平的提升增强了生态环境监管部门科学监管和智能决策的能力,由此使得企业环境信息披露质量更加均衡。

5. 2. 3 媒体关注的调节效应分析

关注作为信息反映的前置条件,是一种稀缺资源[32]。媒体作为市场信息的主要参与者,其关注会影响信息的传播途径和传播效率。现有研究表明,媒体关注与分析师关注和投资者关注成正比[33],可以增强未成熟市场的信息透明度[34],从而影响企业的财务决策和战略部署。舆论压力假说认为媒体关注会使得企业基于合法性理论做出有利于利益相关者和企业价值的行为,发挥公司治理效应。同时,媒体关注可以缓解政府与利益相关者之间的信息不对称的问题,进一步提升政府治理效率[35],发挥政府治理效应。因此,理论上媒体关注的提升会通过公司治理效应和政府治理效应抑制监督成本的“距离衰减效应”。为此,本研究进一步在模型(1)中加入媒体关注(Net)与距离(Distance)的交互项,媒体关注数据取自中国研究数据服务平台(CNRDS),经手工整理之后获得。以新闻内容出现该企业的新闻总数作为媒体关注的代理变量,该数值越大,媒体关注越高。在分析数据时,为了使得Distance 的系数更具可比性,本研究对Distance 和Net进行了中心化处理。为了数据分析时变量系数的可理解性,将媒体关注(Net)除以10 000,以防止变量系数出现0. 000造成歧义。表7列(5)和列(6)显示调节效应分析结果,Distance1 和Distance2 的系数显著为负,Distance1×Net 和Distance2×Net 的系数均在1%的水平上显著为正。这说明媒体关注的提升对于监督成本的“距离衰减效应”有显著的抑制作用。为了使得结果呈现更加直观,本研究同时绘制了调节效应分析图(图4),图4显示实线(媒体关注低的情况)斜率为负数,即随着距离的增加,企业环境信息披露质量降低。而在调节作用下,虚线(媒体关注高的情况)斜率放缓,即媒体关注的提升使得距离远的企业EScore 降低速度放缓,监督成本的“距离衰减效应”得到了抑制。综上,媒体关注的提升强化了公司治理效应和政府治理效应,由此使得企业环境信息披露质量更加均衡。

6 结论、政策建议与未来展望

本研究从地理经济学视角,采用2015—2020年重点排污上市公司数据,整理了企业与生态环境监管部门之间的地理距离,经实证检验后发现企业与生态环境监管部门之间的地理距离越近,企业环境信息披露质量越高,支持了监督成本的“距离衰减效应”假说。进一步机制效应分析发现地理距离对企业环境信息披露质量的影响是通过省级层面监察监测力度和地市级层面执法力度实现的。调节效应分析发现地方人民政府环境治理力度的增强、地区数字化水平的提升和媒体关注的提高抑制了监督成本的“距离衰减效应”。这说明地方人民政府环境治理力度的增强提升了生态环境监管部门对整个地区的震慑力,地区数字化水平的提升增强了生态环境监管部门科学监管和智能决策的能力,媒体关注的提高强化了公司治理效应和政府治理效应。上述措施均有利于企业环境信息披露质量的全区域均衡发展。

本研究的主要贡献:第一,考察了企业与生态环境监管部门之间的地理距离对企业环境信息披露质量的影响。不同于以往文献仅从企业或政府角度单向研究企业环境信息披露质量,本研究引入地理经济学理论,关注企业与生态环境监管部门的交互影响,拓展了企业环境信息披露质量的影响因素,弥补了现有文献的不足。第二,以生態环境监管为研究场景,同时考察监督成本和寻租成本的双向“距离衰减效应”,丰富了地理经济学“距离衰减效应”的理论实践。第三,为应对因地理距离造成的监管效应不均衡问题提供了解决方案和理论依据。增强地方人民政府环境治理力度、提升地区数字化水平和提高媒体关注均有助于促进企业环境信息披露全区域高质量均衡发展。

基于本研究,提出如下政策建议:①研究发现企业距离生态环境监管部门越远,其环境信息披露质量越差。生态环境监管部门更应该关注离其较远的重点排污上市公司,以解决因地理距离造成的监督效应不均衡问题。省生态环境厅的监察监测力度与地市生态环境局的执法力度均应向地处偏远的重点排污企业倾斜。②研究发现地方人民政府对环保工作的重视使得生态环境监管部门对整个地区更具震慑力。虽然中国目前的环境治理监管体系为省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理体系,但地方人民政府的环境治理力度依然可以均衡整个地区的企业环境信息披露质量。因此地方人民政府应强化绿色发展理念,理顺经济增长与环境治理之间的关系,切实践行中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化的责任使命,提高政治站位,压实环保责任。③研究发现地区数字化水平的提升有助于均衡环境治理监管力度。因此,应加强地区数字化建设,提高数字政府和数字城市覆盖率,破除信息壁垒。整合工商、税务、金融、财政和生态环境等多部门的企业数据,增强政府科学监管和智能决策的能力。④研究发现媒体关注的提高弱化了地理距离产生的监管局限性。因此,应发挥舆论的引导作用,善用媒体关注以提高政府治理效应,形成政府与社会公众共同参与的环境治理体系;利用网络传播的优势,强化媒体关注的公司治理效应,将媒体对企业环境行为的关注转化为企业积极践行环境责任的动力。

关于未来展望,环境信息披露具有选择性[23],这决定了环境信息披露的“言”与企业环境表现的“行”不总是一致的。邻近生态环境监管部门,靠“震慑”导致的环境信息披露质量的提高,也能带来环境表现的改善吗?这将是未来的研究重点。

(责任编辑:于杰)