论我国垄断行为刑事宽大制度的构建

应品广 吴子杰

摘要:2022年我國最新修订的《反垄断法》对刑事责任部分进行了修改,为垄断行为入刑提供了可能。基于法律责任聚合理论、囚徒困境理论以及刑罚个别化原则与罪刑相当原则,我国有必要在反垄断宽大制度基础上构建刑事宽大制度。具体而言,为确保《反垄断法》和《刑法》在宽大制度上的有效衔接,建议在制度模式上,构建基于“反垄断法—刑法”二元立法模式的专属告发制;在实施机制上,明确刑事宽大的适用范围、适用主体、排除主体和免予起诉的条件等,并设置合理的宽大顺位与减免幅度。

关键词:宽大制度;反垄断宽大;刑事宽大;反垄断法;刑法

一、问题的提出

宽大制度,又称宽恕制度,是指垄断协议参与者在垄断协议尚未被发现前或者被发现后、尚未被认定违法前进行自首或揭发其他经营者的违法行为,其提交了有利于执法机关展开调查或认定行为违法的证据并与执法机关真诚合作,执法机关因而减轻或免除其法律责任的制度。宽大制度的目的在于瓦解垄断协议的隐蔽性,提高执法机构查处垄断协议的效率。由于我国尚未在《刑法》上正式引入反垄断刑事责任,宽大制度这一概念通常仅在反垄断法意义上被使用(以下简称“反垄断宽大”)。我国《反垄断法》第五十六条第三款对反垄断宽大做出了原则性规定:“经营者主动向国务院反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据,执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。”《国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南》对于反垄断宽大的适用条件、宽大程度、顺位限制等做出了细化规定。国家市场监督管理总局《禁止垄断协议规定》第四十七条进一步列明了在垄断协议达成中起到主要作用,或者胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议,或者妨碍其他经营者停止该违法行为的,不得免除对其处罚,并明确负有个人责任的人员也可以适用反垄断宽大。

目前,我国仅存在反垄断宽大,并不存在刑法意义上的宽大制度(以下简称“刑事宽大”)。随着2022年新修订的《反垄断法》第六十七条规定“违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任”,除《刑法》已经规定的串通投标行为之外,其他类型的垄断行为入刑也已成箭在弦上之势。若《刑法》引入针对其他垄断行为特别是垄断协议的刑事责任,则必然需要考虑是否有必要以及如何构建我国的刑事宽大制度的问题。国内已有不少研究成果对各国的宽大制度进行比较分析,并对我国宽大制度的设立和细化提出了建议。但是这些研究并未区分反垄断宽大和刑事宽大,存在概念混用的情形;更未在刑法视角上探讨宽大制度的构建,没有充分考虑《刑法》和《反垄断法》在宽大性质、处罚程度和制裁方式上的区别及联系。有鉴于此,本文将结合我国《反垄断法》和《刑法》实际情况,厘清刑事宽大与相关概念的关系,分析我国引入刑事宽大的理论依据以及制度构建路径。

二、刑事宽大与相关概念的厘清

(一)刑事宽大与反垄断宽大制度的区别

刑事宽大是指犯罪嫌疑人或者被告人在符合法定宽大条件的情况下,免于刑事起诉,或在刑事起诉后予以从轻、减轻或者免除处罚的制度。刑事宽大与反垄断宽大均属于宽大制度,都能让经营者因主动报告垄断协议的实施情况而获得从宽处理。刑事宽大与反垄断宽大的区别主要体现在以下方面:

一是法律依据和违法程度不同。反垄断宽大的依据是《反垄断法》,表明行为人所实施的垄断行为仅违反了《反垄断法》,尚未达到触犯《刑法》的程度,可能面临的法律责任包括责令停止违法行为、没收违法所得或罚款等;刑事宽大依据的是《刑法》,表明行为人实施的垄断行为已经具备了刑法所要求的社会危害性,可能面临检察机关的刑事起诉或人民法院的有罪判决。

二是制度作用不同。反垄断宽大是执法机关侦破垄断协议案件的重要制度,旨在瓦解垄断协议;而刑事宽大还兼具出罪的功能,若犯罪分子获得刑事宽大处理,将存在免予起诉、无需监禁的可能。因此刑事宽大可以降低刑法对市场竞争的干预程度,防止刑法的过度威慑。

三是实质后果不同。反垄断宽大仅仅能够使得经营者减轻或者免除处罚,通常是减轻或者免除行政罚款。刑事宽大的实质后果则有二:一是经营者有机会在被提起公诉前因满足刑事宽大条件获得不予起诉的处理;二是已经被提起公诉的经营者因为满足了刑事宽大条件得以免除或从轻、减轻刑事处罚,例如降低有期徒刑的刑期或减少罚金。

此外,为了确保《刑法》与《反垄断法》的有效衔接,经营者能否获得刑事宽大通常取决于其是否已经获得执法机构在反垄断法上的宽大处理。换言之,刑事宽大通常以反垄断宽大为前置要件。

(二)刑事宽大与刑法上的自首、立功制度的区别

经营者之所以能够获得反垄断宽大,是由于其主动报告垄断协议的各项实施情况,从而破除垄断协议的隐蔽性,帮助执法机关尽快侦破垄断案件。据此,有部分学者认为刑事宽大与刑法上的自首、立功制度存在异曲同工之妙。笔者认为,刑事宽大与刑法上的自首、立功制度存在本质区别,不宜过于夸大两种制度的相似性。

首先,刑事宽大与刑法上的立功制度其实并无关系。根据我国《刑法》第六十八条的规定,立功是指由于犯罪分子揭发他人犯罪行为或者提供重要线索从而获得刑法上的从宽处理。认为两者相似的观点无非是基于以下理解:在反垄断宽大中,经营者也是通过揭发垄断协议其他参与者或者提供垄断协议重要信息,以达到减免处罚的效果。但是垄断协议入刑后,由于垄断协议行为由两个及两个以上的主体共同实施,因此构成垄断协议犯罪的经营者必然成立共同犯罪,参与者在垄断协议犯罪中应当视作共同犯罪人,而共同犯罪案件中犯罪分子供述其所知的共犯,本身就是认定自首的条件之一,不能认定为立功。例如投标人甲、乙相互串通报价且成立串通投标罪,若甲主动交代共同犯罪人乙和垄断协议的基本信息,仅能认定其为自首,与立功并无关系。

其次,刑事宽大与刑法上的自首制度存在若干区别。自首是指由于犯罪分子向司法机关如实供述尚未被掌握的罪行因而获得刑法上的从宽处理。其与刑事宽大的区别如下:

一是适用范围不同。刑事寬大仅适用于即将入刑的垄断行为,且通常仅适用于垄断协议,具有针对性;而自首制度适用于所有刑事犯罪,具有普适性。

二是从轻减轻处罚的依据与原因不同。刑事宽大从轻处罚的依据为经营者申请宽大的时间先后顺序,即根据经营者告发垄断协议的时间先后顺序,按顺序给予申请者不同梯度的惩罚减免。关于自首从轻处罚的原因,理论上存在不同的观点。有学者认为自首的行为导致犯罪嫌疑人社会危害性减小,应根据罪刑相当原则从宽处罚;也有学者认为自首能够从宽处罚的原因在于犯罪嫌疑人人身危险性较小,同时也有功利主义的要求。不论何种观点,自首从轻处罚均不以谁先认罪谁先自首为从轻处罚的依据。

三是适用后果不同。首先,申请刑事宽大比自首更容易获得免予起诉的机会。只要申请者的申请顺位足够靠前,犯罪嫌疑人就能够获得免予起诉的机会;而在刑事诉讼活动中,犯罪嫌疑人很难仅因及时自首就免予起诉。根据我国《刑事诉讼法》的规定,自首的犯罪分子仅能在犯罪情节轻微,依照《刑法》规定不需要判处刑罚的情形下,才有可能被酌情考虑免予起诉。其次,刑事宽大减轻处罚的比例更大。刑事宽大为了激励经营者竞相告发,通常将宽大幅度设置在50%以上;而根据最高人民法院和最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》的规定,符合自首条件的犯罪分子,通常只能在基准刑的40%以下从轻或者减轻处罚。

三、垄断行为刑事宽大制度的理论支撑

(一)法律责任聚合理论的扩张

法律责任聚合,是指同一事实同时侵害了不同法律部门所保护的对象,违反了不同法律部门规定的义务,从而需要承担两种或两种以上不同性质的法律责任。行政责任与刑事责任聚合的现象普遍存在,例如非法经营罪同时具有行政违法性和刑事违法性,违法者不仅要受到行政处罚,还要受到刑事处罚。我国《行政处罚法》第七条也明确规定,公民、法人或者其他组织因违法行为受到行政处罚,构成犯罪的,应当依法追究刑事处罚,不得以行政处罚代替刑事处罚。

在垄断行为入刑以后,若经营者实施垄断行为构成犯罪,将同时面临反垄断法上的行政责任和刑法上的刑事责任。目前,反垄断宽大能够使得符合宽大条件的经营者减轻行政责任,刑法上也应当构建对应的刑事宽大,使得经营者能够减轻一定程度的刑事责任。同时,刑法应当保持一定的谦抑性,通常只有在用尽行政手段仍然无法救济的情况下,才能动用刑法手段。因此在法律责任聚合理论下,如果对于某一类行为的行政责任存在减免处罚的情形,也需要构建相对应的减免刑事责任的制度。

串通投标是我国目前唯一入刑的垄断行为,可作为探讨法律责任聚合理论下刑事宽大设立必要性的典型。串通投标行为在反垄断法上被认为是一种垄断协议行为,经营者需承担因此所产生的行政责任;同时,刑法上将串通投标行为规定为犯罪,构成串通投标罪的经营者还需承担因此产生的刑事责任。串通投标行为的规制在目前实践中存在以下问题:一是目前司法实践中很少对串通投标行为进行行政处罚,大部分的串通投标行为都以串通投标罪被刑事立案侦查进入刑事诉讼程序,违背了“先行后刑”的行刑衔接规则。刑事宽大能够给予串通投标行为出罪的机会,更好地划清垄断行为行政责任和刑事责任的界限。二是参与串通投标行为的经营者在申请反垄断宽大时,由于担心刑事责任风险,报告中难免存在避重就轻、缺斤少两的现象,从而使得宽大制度在侦破和查处垄断协议方面的作用无法充分发挥。刑事宽大能够使得经营者在主动报告时不再瞻前顾后,更好地激励经营者主动揭发垄断行为。

(二)囚徒困境理论的延续

经济学博弈论中的“囚徒困境”是宽大制度构建的重要理论基础。宽大制度正是利用囚徒困境,使得经营者因畏惧严厉惩罚而背叛协议,从而瓦解垄断协议的一种设计。“囚徒困境”依靠两种机制相互配合,以达到引导和惩戒的统一:一是严厉的制裁手段,二是务实的宽大激励,两者缺一不可。换言之,这是一种“大棒加胡萝卜”的政策,即一方面加重垄断行为的法律责任,对垄断行为的实施者施加足够威慑;另一方面又为垄断行为的参与者提供宽大待遇,激励其主动交代违法行为,豁免或减轻、从轻严厉的法律责任。

目前,由于我国尚未正式引入针对垄断行为的刑事责任,反垄断法还没有形成足够的威慑。垄断行为入刑以后,由于刑事处罚通常涉及人身自由,比行政处罚更为严厉,通过对垄断犯罪设置有期徒刑或者其他刑事手段,可以在一定程度上加重或补足“大棒”的威慑力。但是,“大棒”和“胡萝卜”是一体的,增加“大棒”威慑力的同时,也应当提高“胡萝卜”的激励性。如果没有刑事宽大在其中作为激励措施,囚徒困境将仅仅存在于反垄断法上的“行政责任”与“反垄断宽大”之间,而刑法层面上将因为只有“大棒”,而不会有“困境”的出现。由于刑事处罚比行政处罚更为严厉,主动告发的经营者会比未入刑时更少,入刑的效果也可能会适得其反。

因此,垄断行为入刑需要同时考虑刑事宽大制度的构建。只有为垄断行为设定适当的法定刑幅度,并对符合宽大条件的经营者辅之以合适的刑事宽大幅度,才能够完成囚徒困境理论在刑法领域的延续。

(三)刑罚个别化原则与罪刑相当原则的兼顾

刑罚个别化原则是指根据行为人的人身危险性即再犯可能性适用轻重不同的刑罚,以期有效地教育改造罪犯,实现刑罚特殊预防的目的。换言之,刑罚个别化原则体现了“预防刑”的要求,即刑罚大小应达到预防犯罪的需要。罪刑相当原则又称罪责刑相适应原则、罪刑均衡或者罪行相适应原则,是指根据犯罪行为社会危害性的大小决定刑罚的轻重。我国《刑法》第五条对此有明确的规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应”。罪刑相当原则体现了“报应刑”的要求,即刑罚轻重应与报应相适应。刑罚个别化与罪刑相当都是定罪量刑的重要原则,两者的区别在于前者的核心在“人”,而后者的核心在“罪”。

申请宽大的经营者,无论是从刑罚个别化的角度,还是从罪刑相当原则的角度,都存在从宽处罚的理由。从刑罚个别化的角度而言,经营者主动向执法机关告发垄断协议,无论是出于对行政处罚或刑事处罚的恐惧,还是出于对实施违法行为或犯罪行为的悔改之意和道德愧疚,都能在一定程度上体现行为人归案的主动性和自愿性。相对于没有选择告发垄断协议、继续实施垄断行为的经营者,申请宽大的经营者人身危险性相对较低,预防必要性较低,可以考虑予以从宽处理。从罪刑相当原则的角度而言,申请宽大的经营者能够更早地终止垄断行为,降低自己的参与行为对于社会产生的危害,并能够使执法机关减少侦破垄断协议的成本,减少垄断协议的持续时间,最大程度地修复社会关系。可见,申请宽大的经营者所产生的社会危害性要小于没有选择申请宽大的经营者,故可以对其考虑从宽处理。

因此,刑事宽大对主动告发的经营者从宽处理,既符合刑罚个别化原则,又符合罪刑相当原则。在此基础上,刑事宽大可以根据垄断行为实施者申请宽大的具体情形和垄断行为社会危害性的大小,调整刑罚的轻重。

四、垄断行为刑事宽大制度的模式选择

(一)立法模式

由于各国对垄断行为的犯罪化程度不同,宽大制度的适用范围和立法模式也不尽相同。主要有如下两种模式:

一是只有反垄断宽大,没有刑事宽大。还未将垄断行为入刑的国家或地区大多采用该种模式。例如欧盟并未被赋予刑事立法权,因此其宽大制度无法适用于刑法。根据欧盟委员会《关于在卡特尔案件中豁免或减少罚款的通知》,符合宽大制度条件的申请者只能申请减轻或免除行政罚款。再如比利时、克罗利亚、芬兰等国由于并不存在卡特尔犯罪,这些国家的宽大制度也仅仅适用于行政罚款。

也有已将垄断行为入刑的国家或地区采取该种模式。例如,德国的宽大制度允许对经营者减免行政处罚,但不能当然地免除刑事责任,其主动报告、协助配合反垄断执法机构的行为仅能被视作刑事案件中减轻处罚的情节;再如我国台湾地区对卡特尔行为的刑事处罚采取“先行政后司法”原则,但其宽大制度仅针对“行政罚款”。

二是同时存在反垄断宽大和刑事宽大。例如,根据日本《禁止私人垄断及确保公平交易法》,符合宽大条件的自首者能够减免“课征金”;同时,如果自首者的行政责任被免除,执法机关可以依据《刑事告发的运用指南》,不再向检察机关告发、追究其刑事责任。再例如,根据美国《谢尔曼法》,违反该法实施垄断行为的个人或组织可能面临刑事制裁;但是根据美国《企业宽大制度》和《个人宽大制度》的规定,若某一组织或个人符合适用宽大制度的条件,那么该组织或个人可以免于被刑事起诉。此外,根据美国的反垄断法实施体制,美国司法部可以同时对涉嫌垄断的企业提起反垄断民事诉讼和刑事诉讼,受损企业或普通消费者也可以直接对涉嫌垄断的企业提出反垄断民事诉讼,并要求三倍损害赔偿。有鉴于此,美国《反垄断刑事处罚加强及改革法》还将宽大制度扩大适用于民事责任,规定符合宽大条件的企业,可以免除三倍损害赔偿责任,仅承担单倍损害赔偿责任。

目前,我国只有反垄断宽大;垄断行为入刑以后,我国应同时引入刑事寬大,构建反垄断宽大与刑事宽大并存的立法模式。如前所述,反垄断宽大与刑事宽大有所不同,根据法律责任聚合理论,在垄断行为入刑后,经营者能够因宽大制度减轻行政处罚,却不能当然地减轻更为严重的刑事处罚,这会使得宽大制度的效力大打折扣。事实上,将垄断行为入刑的大多数国家都同时存在反垄断宽大和刑事宽大。因此,为确保反垄断法与刑法之间的衔接,经营者能够因其主动披露垄断协议行为减轻行政处罚,垄断行为入刑后,也应建立“反垄断法—刑法”二元立法模式,考虑相应地减轻其刑事处罚,使得宽大制度在刑法领域得以延续。

(二)决定模式

各国宽大制度的行刑衔接模式并不相同。在垄断行为入罪的国家,垄断犯罪的刑事诉讼过程通常涉及反垄断执法机构与检察机关两大机构,其中反垄断执法机构能够在不同程度上决定刑事宽大的适用结果。根据反垄断执法机构决定力的大小,可以将各国宽大制度的行刑衔接机制分为如下三种类型。

一是有权决定模式,即反垄断执法机构能够独立决定是否适用刑事宽大或反垄断执法机构能够与检察机关共同决定是否适用宽大制度,从而对刑事宽大的适用产生决定性的影响。例如,美国实行“告发起诉一体制”,司法部反托拉斯局作为反垄断执法机构对于垄断行为拥有专属刑事起诉权,能够在调查过程中适用刑事宽大。巴西的反垄断执法机构则与检察机关共同决定是否适用宽大制度。巴西经济保护委员会作为巴西反垄断执法机构,对于垄断行为具有调查权和刑事起诉权;但与美国的“告发起诉一体制”不同,巴西经济保护委员会既可以独立起诉垄断案件,也可以与检察机关协商起诉垄断案件,并在确认宽大处理的过程中,可以根据经营者提供的证据和合作的程度,与检察机关协商决定是否起诉以及处罚减免的事项,其中巴西经济保护委员会拥有大部分的决定权。根据我国《刑事诉讼法》,我国的刑事起诉权由人民检察院独立行使,将刑事起诉权交给反垄断执法机构显然是不现实的。因此,我国无法适用该种模式。但是,我国可以发挥该种模式注重检察机关和反垄断执法机构合作的优点,在刑事宽大适用过程中,注重反垄断局与检察院在证据收集、信息共享、专业意见上的合作。

二是建议决定模式,即反垄断执法机构能够建议是否适用刑事宽大。加拿大和澳大利亚采用的“专属告发制”,是该种模式的典型代表。加拿大竞争局负责受理并调查申请人的告发,若其认为符合刑事宽大条件,便将申请人提供的所有材料和免予起诉建议书一并移送检察长,由检察长独立决定是否起诉。检察长具有采用该建议的极大可能性。根据相关统计,到目前为止,还没有出现一起竞争局移送的免于起诉建议书被检察长拒绝的情形。澳大利亚公平竞争和消费者委员会负责将严重的卡特尔行为移交联邦检察署进行刑事起诉,同时可以按刑事宽大提出给予刑事豁免的建议,但是否适用刑事宽大由联邦检察署进行决定。

加拿大和澳大利亚的衔接机制均由反垄断执法机构提出适用宽大制度免予起诉的建议,最终由检察机关决定,为“反垄断法—刑法”二元立法模式下的建议决定模式,与我国目前检察院独立提起公诉的规定相符,可以为我国所借鉴。

三是无权决定模式,即反垄断执法机构无权决定是否适用刑事宽大,而是由该国的竞争法或刑法做出免除刑事责任、不得免除刑事责任或者在某一法定范围内免除刑事责任的明确规定。例如,爱尔兰和智利的竞争法规定,对首个宽大处理的申请人能够免予刑事起诉,反垄断执法机构没有自由裁量权。再比如,南非的宽大制度仅能免除申请人的行政罚款,但不能免除申请人的刑事责任。该种模式尽管最大程度地体现了法律的确定性,但是无法体现刑罚个别化与罪刑相当原则的均衡。

综上所述,本文建议我国选择“反垄断法—刑法”二元立法模式下的专属告发制。即反垄断执法机构在对案件审查后,对于符合刑事立案标准的垄断行为,将案件材料和宽大处理建议书共同递交给检察院。宽大处理建议书中包含免予起诉建议书和从宽处罚建议书,至于是否起诉以及从宽的幅度,由检察院根据建议书的内容独立决定是否免予起诉或者是否在起诉时向法院提出从宽处罚的建议。

五、垄断行为刑事宽大制度的实施机制

在“反垄断法—刑法”二元立法模式下,应当尤其注意法律的确定性与透明性,以发挥法律的预测作用,从而使得宽大制度最大程度地瓦解卡特尔,节省司法资源。有鉴于此,有必要明确刑事宽大的适用前提、适用主体、适用条件和适用后果。

(一)适用前提:仅适用于核心卡特尔

适用刑事宽大的前提条件为经营者之间达成了垄断协议。垄断协议有横向和纵向之分,前者指具有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议,后者通常指上下游关系之间的经营者达成的垄断协议。根据我国《反垄断法》以及《禁止垄断协议暂行规定》,我国反垄断宽大并未区分横向垄断协议和纵向垄断协议。纵观各国对于刑事宽大适用前提的规定,大抵分为如下两种情形:

一是刑事宽大仅适用于核心卡特尔。例如,巴西的刑事宽大明确将适用前提限定为操纵价格、控制产量、划分市场、串通投标四种共谋行为。

二是刑事宽大不仅适用于核心卡特尔,也适用于其他垄断协议(例如纵向协议)或者其他垄断行为。例如,奥地利的刑事宽大适用于卡特尔及纵向垄断协议;加拿大的刑事宽大不仅适用于卡特尔,也适用于虚假和误导性陈述的反竞争行为。

笔者建議将刑事宽大的适用前提限定为核心卡特尔。理由如下:一是将刑事宽大适用于核心卡特尔以外的制度适用效果不佳。比如,美国的刑事宽大虽然同时适用于横向垄断协议和纵向垄断协议,但是美国一般不会对纵向限制竞争行为进行刑事调查,因而,刑事宽大几乎不适用纵向垄断协议。加拿大由于刑事宽大在适用纵向垄断协议方面效果并不理想,已通过修法取消针对纵向垄断协议的宽大制度。二是世界各国大多仅将核心卡特尔纳入刑法规制范围,我国学者也基本支持仅将核心卡特尔入刑。刑事宽大作为垄断行为入刑后的制度产物,其适用范围应当与垄断行为入刑的范围保持一致,即限于核心卡特尔。

(二)适用主体:明确责任双减制与排除主体

1.垄断行为刑事宽大制度的适用主体

大多国家或地区对刑事宽大采用多主体适用模式,即刑事宽大不仅适用于企业,也适用于自然人。比如,根据美国《企业法人宽大制度》和《个人宽大制度》,若企业申请宽大,则所有配合调查的企业内部董事、高级管理人员及相关工作人员均可免责;若企业没有申请宽大,则相关个人可以申请宽大,在此情形下,企业仍然需要承担相应的法律责任。

我国反垄断宽大仅以“经营者”一言以概之。我国《反垄断法》第十五条规定:“经营者包括从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织”。结合刑法和反垄断法的语境,《反垄断法》第十五条中的自然人即刑法中的“个人”,法人与非法人组织则属于刑法中的“单位”。目前,我国《反垄断法》并未明确刑事责任的承担主体是个人还是单位。由于刑法分则按犯罪所侵犯法益的类别依次划分章节,而垄断犯罪所侵犯的法益为市场秩序,不难推定其入刑后将被归入第三章第八节扰乱市场秩序罪中。根据该节第二百三十一条的规定,犯该节之罪的对单位判处罚金,并对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照各条规定判处刑罚。即,垄断犯罪在刑事责任上将面临双罚制。因此,该罪的犯罪主体既包括个人,也包括单位。

基于此,本文建议刑事宽大应当实行刑事责任双减制。即在单位符合刑事宽大条件的情况下,在减轻单位刑事责任的同时,减轻单位内部主管人员及其他直接责任人员(例如董事、高级管理人员和其他相关工作人员)的刑事责任。其原因在于,单位实施犯罪是单位集体意志决定的,不论是垄断犯罪行为的实施,还是刑事宽大申请,归根结底还是由单位内部人员作出决定的,单位与个人的责任难以分离。不少国家对刑事宽大也采用了责任双减制。例如在澳大利亚,若企业符合刑事宽大的条件,则可为其董事、高管和员工争取衍生豁免,免除刑事责任,但是每个人都必须承认参与卡特尔行为,全面、坦率和真实地向澳大利亚公平竞争和消费者委员会提供相关信息。再例如,在爱尔兰,如果经营者符合宽大条件,则其承认参与卡特尔的董事和雇员也可获得宽大。我国可以仿照上述国家的做法,设立责任双减制。即,在单位获得反垄断宽大后,若单位内部管理人员或直接负责人向反垄断执法机构提供重要证据并配合调查,在考虑对单位进行刑事宽大的同时,也可以考虑对个人进行刑事宽大。当然,如果上述单位内部人员拒绝配合反垄断执法机构调查,检察院也可以选择做出只对单位刑事宽大而不对个人刑事宽大的决定。

2.垄断行为刑事宽大制度的排除主体

各国刑事宽大涉及的排除主体包括组织者、胁迫者和妨碍者。组织者是指发起垄断协议以及对垄断协议起主要作用的经营者;胁迫者是指胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议的经营者;妨碍者是指妨碍其他经营者停止该违法行为的经营者。上述主体由于在达成和实施垄断协议的过程中所起作用较大、性质较为恶劣,因此可能被排除在刑事宽大适用范围之外。其中,若不对其进行任何宽大,则该主体为绝对排除主体;若仅仅不对其免除处罚,但是仍然允许减轻处罚,则该主体为相对排除主体。

目前,我国反垄断宽大制度将组织者、胁迫者和妨碍者作为相对排除主体。但是我国刑事宽大制度应当如何规定排除主体尚无定论。纵观其他国家的做法,大多数国家仅将胁迫者作为绝对排除主体。例如,在奥地利,胁迫他人参与垄断的申请者无法获得反垄断宽大和刑事宽大。也有国家将组织者和领导者作为绝对排除主体,例如美国在《企业宽大制度》和《个人宽大制度》中明确将“申请人没有强迫另一方参与垄断协议,且显然不是该垄断协议的领导者或发起者”作为申请宽大制度的条件。

笔者认为,应当从如下两个方面考虑我国刑事宽大的排除适用:一是仅将胁迫者作为刑事宽大的绝对排除主体。因为如果允许胁迫者强迫他人达成并且实施垄断协议后,再去揭发垄断协议争取自身宽大,将会产生极大的不公。世界上大多数国家也仅将胁迫者作为绝对排除主体,包括澳大利亚、奥地利、爱尔兰、法国、希腊等。二是将组织者、领导者作为相对排除主体,在符合条件的情况下可以对其进行减轻处罚,但不能免除处罚。其原因在于,对于组织者、领导者的认定往往缺乏客观上的标准,较难把握。此外,将组织者、领导者作为绝对排除主体的做法正在被世界各国不断摒弃。例如,加拿大在2007年修法时将领导者和组织者从绝对排除主体中剔除,仅保留胁迫者作为绝对排除主体。

(三)适用条件:检察院不起诉垄断犯罪的界限

适用刑事宽大的实质条件应当兼顾反垄断法上的适用条件和刑法上的适用条件。在符合反垄断宽大条件的情形下,反垄断执法机构向检察院递交刑事宽大处理建议书,建议在后继刑事诉讼中同样给予宽大,这是刑事宽大适用的基本条件。检察院在收到反垄断执法机构的刑事宽大处理建议书后,对于涉案垄断行为的社会危害性进行考量,决定是否起诉以及建议法院给予多大程度的刑事宽大。

根据我国《刑事诉讼法》的规定,人民法院作出不起诉决定包括法定不起诉、酌定不起诉、证据不足不起诉和附条件不起诉四种。其中酌定不起诉又称相对不起诉,存在两个作出不起诉决定的条件:一是犯罪情节轻微;二是依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚,例如正当防卫、胁从犯等。刑事宽大不起诉可以仿照酌定不起诉制度,由检察院对于垄断犯罪的社会危害性进行审查,对于犯罪情节轻微、满足刑事宽大条件的经营者作出不起诉的决定。需要明确的是,为了确保顺位的激励作用,只有首位申请者能够获得不予起诉的刑事宽大待遇。笔者认为,如下两种情形满足“犯罪情节轻微”,可以做出刑事宽大不起诉:(1)有证据证明经营者系被其他经营主体或行政主体胁迫参与垄断犯罪的;(2)經营者系初犯,在垄断犯罪中仅起到次要作用或帮助作用,且达成垄断协议并实施持续时长不超过六个月。

在此基础上,可以探索建立垄断犯罪企业合规附条件不起诉制度。刑事合规不起诉制度是指检察机关与企业签订附条件不起诉协议,要求企业在考察期内进行合规整改,并在验收合格后对其作出正式不起诉决定。在垄断犯罪领域建立企业刑事合规不起诉制度,一方面可以给予满足不起诉条件的企业改过重生的机会,另一方面可以将宝贵的司法成本投入到其他需要打击的重罪中。垄断犯罪相比于贪贿犯罪和其他经济犯罪,其社会危害性更具争议性。若企业已经尽到反垄断合规责任(包括刑事合规责任),一定程度上弥补了垄断行为给社会造成的危害,则可考虑给予其出罪机会。因此,对于已经具备完善的合规制度的企业,可以在诉与不诉之间探索第三条道路,即附条件不起诉。我国现行《刑事诉讼法》仅规定了针对未成年人的附条件不起诉制度,理论界支持将附条件不起诉制度由未成年人刑事案件扩大到企业犯罪的呼声越来越高。目前,最高人民检察院先后于2020年、2021年在全国各地开启了两期企业刑事合规不起诉改革试点,尝试探索企业刑事合规附条件不起诉制度,并对在依法推进企业合规改革试点中建立健全第三方监督评估机制作出具体规定。将刑事合规附条件不起诉制度与刑事宽大制度结合,可以产生垄断行为的预防性效果。例如,检察机关可以与企业签订附条件不起诉协议,要求企业承担限期整改、加强反垄断合规、积极赔偿受害者损失等义务,若其在考察期内拒绝整改或违约,检察院可以终止附条件不起诉程序。

(四)适用后果:梯度减免设计应综合考虑宽大顺位与犯罪情节

刑事宽大的适用后果,是指犯罪嫌疑人在符合刑事宽大条件后,能够在刑事诉讼过程中获得多大程度的宽大处理。为实现罪刑相当原则与刑罚个别化原则的均衡,适用后果的设计需要满足两点要求:一是同时考虑宽大处理申请顺序和垄断行为社会危害程度;二是能够为检察院的量刑建议提供指引,尽可能将梯度减免基准、考量因素和减免幅度予以明确化。

各国刑事宽大的适用后果大多趋向于一种“或诉或免”的模式,即对符合刑事宽大条件的犯罪嫌疑人一律免予刑事起诉。例如,美国、日本的刑事宽大仅适用于首位告发垄断协议的申请者,且仅存在免除刑事责任这一唯一适用后果。另有些国家并不将刑事豁免局限于首位申请者,例如奥地利并不限制申请者的人数,对所有符合条件的宽大申请者都免除刑事责任。该种模式有如下优势:一是激励最大化。基于对囚徒困境理论的演绎,实现刑事宽大激励作用最大化的方式就是直接免除经营者的刑事责任。二是干预最小化,即保持刑法的谦抑性,使得刑法对于市场经济的干预达到最小化。

然而,完全复刻“或诉或免”的模式存在违反罪刑相当原则的嫌疑。经营者得以减轻或免除处罚的依据在于,其通过实施包括主动告发垄断协议、与反垄断执法机构合作、停止违法行为、采取补救措施等一系列行为,在一定程度上减轻人身危险性或社会危害性;但是经营者先前实施的垄断行为仍然对社会造成了负面影响,若一律免除刑事处罚,会与罪刑相当原则相违背。比如,假设经营者甲、乙共同实施垄断协议,其中甲因为告发垄断协议获得了刑事宽大资格,免予刑事处罚,而乙却因为被告发而需要承担三年有期徒刑的刑事责任,显然有失公平。

因此,笔者认为,可以在“或诉或免”模式的基础上,考虑梯度减免模式。各国对于反垄断宽大大多采用梯度减免模式,即根据经营者申请反垄断宽大的顺序给予不同程度的减轻处罚。根据《国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南》,目前我国反垄断宽大将申请者限制于三个顺位,分别给予80%~100%、30%~50%以及20%~30%的处罚减免,特别情况下,能够给予其他顺位申请者不超过20%的处罚减免。日本至多允许三位获得处罚减免,如果申请者被给予免除处罚,则仅剩两位可取得减轻处罚的名额。该模式具有如下优势:首先,减免幅度区间存在一定弹性,能使得执法机关或审判机关基于个案情况进行一定限度的自由裁量;再者,有梯度的减免能够激励经营者竞相告发,各经营者为了获得更大程度的减轻处罚,会积极争取更靠前的顺位;最后,申请顺序能够在一定程度上反映主观恶性。顺序越靠前的申请者主观恶性相对较小,因此减免幅度也可以更大;而顺位越往后的经营者,不仅告发时间较晚,其客观上停止社会危害行为的时间也较晚,因此减免刑罚的幅度可以依次降低。

接下来,笔者从顺位设计和梯度减免两个角度分析刑事宽大的适用后果。

在顺位设计上,如范围限制过宽,经营者极有可能会选择观望,不利于参与者竞相提出申请;若范围过窄,则后续申请者丧失减免可能,会打压参与者申请宽大处理的积极性。笔者认为,将刑事宽大的申请者限制于三个顺位较为合理。我国反垄断法宽大也将申请者限制于三个顺位,欧盟、波兰、加拿大等国对于顺位数量的设计与我国也基本一致,且刑事宽大是反垄断宽大的延伸,刑事宽大的申请顺位与反垄断宽大保持一致是较为稳妥的。

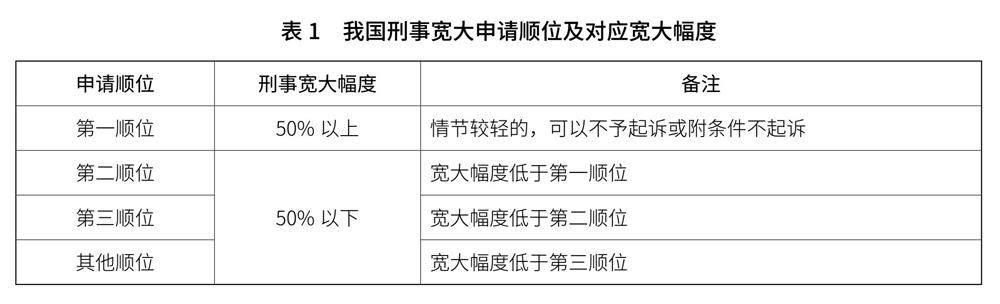

在梯度减免上,建议以申请顺位为主、犯罪情节轻重为辅进行综合考虑。对于第一顺位的刑事宽大申请人,可以按50%以上的幅度从轻刑事处罚,其中情节较轻的,可以不予起诉或附条件不起诉。对于第二顺位、第三顺位或者其他顺位的经营者,可以按50%以下的幅度从轻处罚,但为保障刑事宽大的激励作用,顺位在前的经营者从轻处罚的力度需要更大。具体从轻处罚的幅度,则取决于犯罪情节及其社会危害性,可以通过涉案金额、对市场造成的损害、垄断行为持续时间、是否存在完善的企业合规制度、是否为首次实施垄断协议、参与者在垄断协议中所起的作用以及参与者是否是组织者、领导者等因素进行综合判断。如此,一方面能够确保申请顺位在前的经营者能够始终获得更高幅度的宽大;另一方面能够在宽大结果中反映各顺位经营者犯罪情节的轻重,以此实现刑法个别化和罪刑相适应原则的兼顾。

就条文设计而言,可以参照刑法中的退赃退赔法定从宽条款。以我国《刑法》第三百八十三条为例,该条根据贪贿犯罪的犯罪情节分为“数额较大、情节较重”“数额巨大、情节严重”和“数额特别巨大、情节特别严重”(低、中、高)三个严重程度,并有“三年以下”“三年以上十年以下”“十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑”(低、中、高)三个量刑档次与之相对应,对于在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果发生的行为,对应低严重程度的可以从轻、减轻或者免除处罚,对于中、高严重程度的可以从轻处罚。再例如,对于行贿犯罪,若行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对调查突破、侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。出于瓦解卡特尔犯罪的需要,可以在垄断行为入刑时配备法定刑事宽大条款,对于情节较重的犯罪,仅能从轻或减轻刑事处罚,对于情节较轻的犯罪,可以考虑免除刑事处罚。

就具体操作而言,可由反垄断执法机构在移交宽大处理建议书时提出刑事宽大幅度。假设如下两个情形。情形一:犯罪嫌疑人为第一顺位宽大申请人,鉴于其犯罪情节较轻,反垄断执法机关建议检察院不予起诉。在该种情形下,由检察院在对案件和宽大处理建议书进行社会危害性的审查后,最终决定是否不予起诉。情形二:该犯罪嫌疑人为垄断协议的组织者,是垄断犯罪的首要分子或主犯,且涉案金额特别巨大,属于情节特别严重,但是其为第一顺位宽大处理申请人,且符合满足宽大处理的条件,反垄断执法机关建议刑事宽大幅度为50%以上。在后者情形下,若检察院进行社会危害性审查后认为宽大处理建议书建议适当的,可以提起公诉并对被告人适用刑事宽大,减轻50%以上的刑事处罚,最终是否采纳该减轻处罚的量刑建议,由受理案件的人民法院做出最后决定。

此外,宽大处理建议书使得经营者有机会获得缓刑。即,宽大处理建议书能够成为“具有悔罪情节”的证明,对于符合其他缓刑条件的,应当由检察院提出适用缓刑的量刑建议。对于未提交宽大申请,但是在检察院起诉后如实供述垄断犯罪事实的,虽然无法适用刑事宽大和自首,但是仍然能够适用坦白的规定。

六、结论

在我国《反垄断法》修订引入垄断行为刑事责任条款的情形下,为了有效发挥宽大制度侦破和瓦解垄断协议的作用,有必要在反垄断宽大制度基础上推动构建刑事宽大制度。即,犯罪嫌疑人或者被告人在获得反垄断宽大的基础上,由反垄断执法机构向检察院提出宽大处理建议书,争取免予刑事起诉或者刑事起诉后获得从轻、减轻或者免除处罚的机会。具体而言,刑事宽大制度的构建应当从模式选择和实施机制两个方面展开。在模式选择上,建议我国采用反垄断法—刑法二元立法模式下的专属告发制。在实施机制上,建议明确刑事宽大适用的前提、主体、条件和后果。一是在适用前提上,刑事宽大应当仅限于核心卡特尔;二是在适用主体上,建立同时适用于单位和个人的责任双减制,将胁迫者设定为绝对排除主体,将组织者和帮助者设定为相对排除主体。三是在适用条件上,由检察院对垄断犯罪的社会危害性进行审查,做出訴与不诉的决定,并尝试在诉与不诉之间探寻附条件不起诉制度。四是在适用后果上,对于首位申请宽大的经营者视情节可以减轻或免除处罚,对于后续顺位的经营者可以从轻或减轻处罚。最后,在垄断行为入刑以后,建议在垄断犯罪的条款下增加一款:“犯前款罪(垄断犯罪),在提起公诉前主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,可以从轻、减轻或者免除处罚。胁迫他人犯前款罪的除外。”并通过颁布垄断犯罪司法解释对于刑事宽大处理过程中应当考虑的量刑因素进行补充与明确。

On the Construction of Criminal Leniency Program of Monopoly Behavior in China

Abstract: China's newly revised Anti-monopoly Law in 2022 has revised the criminal responsibility part, providing the possibility for monopolistic behavior to be criminalized. Based on the theory of legal liability aggregation, the theory of prisoner's dilemma, the principle of individualization of penalty and the principle of suiting punishment to crime, it is necessary for China to establish a criminal leniency program on the basis of anti-monopoly leniency program. Specifically, in order to ensure the effective connection between the Anti-monopoly Law and the Criminal Law, it is suggested to construct an exclusive reporting system based on the dual legislative model of anti-monopoly law and criminal law. It is also necessary to clearly define the scope, subject and prosecution conditions of criminal leniency, and set a reasonable leniency sequence and reduction range.

Keywords: Leniency Program; Anti-Monopoly Leniency; Criminal Leniency; Anti-Monopoly Law; Criminal Law