经外周静脉穿刺中心静脉置管术置管患者相关性深静脉血栓的风险因素及预防护理措施分析

姜慧

【摘要】 目的 探讨经外周静脉穿刺中心静脉置管术(peripherally inserted central catheter,PICC)置管患者相关性深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)的危险因素并制定预防DVT的护理措施。方法 选取2019年1月—2021年1月玉山县黄家驷医院收治的80例PICC置管患者,根据有无DVT分为血栓组(21例)和非血栓组(59例)。单因素分析PICC置管患者相关性DVT的危险因素。将单因素分析中差异有统计学意义的变量进行多元Logistic回归分析,确定影响PICC置管患者相关性DVT的独立危险因素。结果 2组在性别、置入静脉、导管前端位置、合并高血压、合并糖尿病和吸烟史等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。2组在年龄、血小板(platelets,PLT)、置管肢体部位、穿刺次数、是否患有恶性肿瘤、血栓史和PICC置管史等方面比较,差异有统计学意义(P<0.05)。年龄≥60岁(OR=2.962,P<0.05),PLT<350.23×109 /L(OR=2.869,P<0.05)、有血栓史(OR=2.713,P<0.05)是影响PICC并发DVT的独立高风险因素。结论 护理人员应重点关注年龄≥60岁、PLT<350.23×109 /L和有血栓史的患者,积极采取护理措施预防深静脉血栓的发病风险。

【关键词】 外周静脉穿刺中心静脉置管术;深静脉血栓;危险因素;护理措施

文章编号:1672-1721(2024)09-0010-03 文献标志码:A 中国图书分类号:R473.73

PICC是利用导管从外周手臂静脉进行穿刺,导管直达靠近心脏的大静脉,可有效避免化疗药物与手臂静脉的直接接触[1-2]。大静脉具有较快的血液流速,可迅速冲稀化疗药物,较好地防止药物对血管的刺激,临床多用于肿瘤患者化疗及肠外营养[3]。PICC具有留置时间

长、经济性高、使用时间长的优点,适用于长期进行静脉输液的患者,可降低黏稠、高渗性药物对静脉血管的刺激。PICC导管作为一种异物长期留置人体内有并发感染、异位和深静脉血栓(DVT)的风险,其中DVT是PICC最常见并发症。经统计,PICC静脉血栓发生率为4.3%~50.0%[4]。临床上PICC并发DVT后,患者不得不进行溶栓治疗,不仅威胁患者身体健康,还会造成一定的经济损失[5]。护理学者探讨PICC并发DVT的危险因素,旨在早期进行护理干预,改善患者预后。本研究探讨PICC置管患者相关性DVT的风险因素,并制定预防DVT的护理措施,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月—2021年1月玉山县黄家驷医院收治的80例PICC置管患者,男性35例,女性45例;年龄55~66岁,平均年龄(60.37±2.54)岁;置管位置,贵要静脉34例,肘正中静脉46例。根据有无DVT形成,分组为血栓组(21例)和非血栓组(59例)。本研究经医院医学伦理委员会通过,患者及其家属知情同意。

DVT诊断标准[6]:置管侧上肢明显增粗,伴不同程度压痛和红肿;彩色多普勒超声下可见静脉增宽,且静脉血管腔不能被压瘪;管腔内可见实体回声且信号充盈,部分静脉管腔发生闭塞;静脉血流频谱失去期相性改变;实验室检查白细胞显著升高和凝血功能异常。

纳入标准:由拥有PICC置管资格的专科护士置管,所有患者均在该院置管和维护;年龄≥18岁;所有患者均接受彩超检查;预计留置导管超过6个月。

排除标准:有血液系统疾病;肝肾功能不全;有精神疾病史;临床资料不完整。

1.2 观察指标

根据研究目的自行设计调查表,采用海泰电子病例系统收集患者临床资料,指导患者填写一般资料问卷调查并做好记录,包括年龄、性别、体质量指数(body mass index,BMI)、置入静脉、导管前端位置、PLT、肢体、穿刺次数和患者现病史。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件对本研究中PICC置管患者临床资料进行整理与分析,满足正态分布的计量资料均以x±s表示,采用t检验分析比较组间差异性;计数资料均以百分比表示,分类资料之间比较采用χ2检验;采用Logistic回归分析影响PICC置管并发DVT的危险因素,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 相关因素分析

血栓组与非血栓组在性别、置入静脉、导管前端位置、合并高血压、合并糖尿病和吸烟史等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05);血栓组与非血栓组在年龄、PLT、置管肢体部位、穿刺次数、是否患有恶性肿瘤、血栓史和PICC置管史等方面比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 影响PICC置管患者DVT風险因素的Logistic回归分析

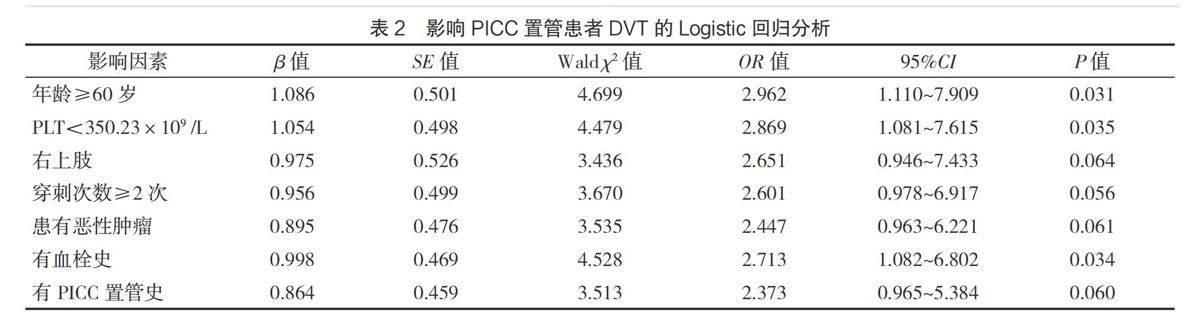

对影响PICC置管患者并发DVT的风险因素中差异具有统计学意义的变量进行二分类Logistic回归分析,检验水准α=0.05。其中,非血栓组=0,血栓组=1;年龄≤60岁=0,>60岁=1;采用中位数法进行变量赋值,PLT≥350.23×109 /L =0,<350.23×109 /L=1;左上肢置管=0,右上肢置管=1;穿刺次数1次=0,≥2次=1;无恶性肿瘤=0,患恶性肿瘤=1;无血栓史=0,有血栓史=1;无PICC置管史=0,有PICC置管史=1。Logistic回归分析显示,年龄≥60岁(OR=2.962,P<0.05)、PLT<350.23×109 /L(OR=2.869,P<0.05)、有血栓史(OR=2.713,P<0.05)是影响PICC患者DVT的独立高风险因素,见表2。

3 讨论

近些年PICC置管被广泛应用于临床,PICC的应用降低了化疗患者因药物化疗并发的静脉炎和穿刺困难,但是PICC置管伴随的上肢静脉血栓会对治疗过程造成不良的影响,严重者会出现血栓脱落危及患者生命[7]。本研究收集了80例在玉山县黄家驷医院治疗的PICC置管患者临床资料,分析影响PICC置管并发DVT的风险因素,旨在降低DVT的发生率。

本研究发现,右上肢穿刺、穿刺次数≥2次、患恶性肿瘤和PICC置管史是PICC相关DVT的相关危险因素。右侧肢体参与日常活动的受力过程,活动量大增加DVT的形成风险。血管反复穿刺会使凝血因子大量聚集,形成DVT。既往研究发现[8],肿瘤患者比正常患者具有更高的PICC静脉血栓形成风险,与本研究结果部分类似。可能是因为肿瘤患者细胞表面表达能力增强,激活了机体的凝血机制,释放大量血管穿透因子损害血管内皮,造成血管内皮损伤进而增加DVT发病风险。有PICC置管史的患者血管壁已经受到不同程度的损伤,再次置管会增加血栓形成的危险。但以上因素不足以构成独立危险因素,可能是因为入选病例个体差异太小,样本量太少。

本研究发现,年龄≥60岁、PLT<350.23×109 /L和有血栓史是影响PICC置管并发DVT的独立危险因素。老年患者身体机能相对较差,常合并高血压、冠心病和动脉粥样硬化等基础疾病,可能激活机体内凝血功能相关机制,加之炎症因子的生物刺激促进细菌聚集,激活并释放凝血因子,加速静脉血栓的形成[9]。相关研究报

道[10],老年患者静脉血液回流减缓引发血液系统呈现高凝的状态。PLT是反映机体凝血功能的重要指标,反映机体凝血过程激活纤溶系统使血液处于高凝状态。有血栓史的患者体内血液多呈高凝状态,极易发生二次血栓[11]。这些均增加了血栓的发生风险。

护理人员应采取有效的护理措施预防DVT的形成,具体如下。PICC置管前,评估患者深静脉血栓的高危因素,评估PLT、纤维蛋白原和基础疾病状态,对有血栓史或多种高危因素的患者谨慎置管,临床应重点关注60岁以上的PICC置管患者,动态彩超检查,检测有无DVT形成;动态监测凝血功能,对于凝血功能严重异常患者,遵医嘱应用抗凝药物,降低血液的高凝状态;由高年资PICC专科护士实施PICC置管,尽量一次穿刺成功,避免反复穿刺增加凝血因子聚集;指导患者多饮水,进食蔬菜水果富含维生素的食物,稀释血液的浓度;置管前充分评估血管条件,选择左侧上肢静脉;置管后需每日测量双侧肢体臂围,若出现肢体肿胀,应及时进行相关影像学检查,排除DVT;避免在置管侧手臂测量血压或扎止血带,病情许可的情况下多饮水。

综上所述,年龄≥60岁、PLT<350.23×109 /L和有血栓史是影响PICC置管并发DVT的独立危险因素。护理人员应对该类人群多加关注,积极采取预防性的护理措施,降低DVT的发生率。

参考文献

[1] 韩如慧,金美娟,乔美珍,等.血液肿瘤患者经外周静脉置入中心静脉导管相关血流感染的影响因素分析[J].中国感染与化疗杂志,2018,18(2):150-155.

[2] PAN M,MENG A,YIN R,et al.Nursing interventions to reduce peripherally inserted central catheter occlusion for cancer patients:a systematic review of literature[J].Cancer Nurs,2019,42(6):E49-E58.

[3] BALSORANO P,VIRGILI G,VILLA G,et al.Peripherally inserted central catheter-related thrombosis rate in modern vascular access era-when insertion technique matters:a systematic review and meta-analysis[J].J Vasc Access,2020,21(1):45-54.

[4] 张和艳.神经科重症病人经外周静脉置入中心静脉导管相关性深静脉血栓形成的危险因素分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(20):3232-3234.

[5] CHEN Y,CHEN H,YANG J,et al.Patterns and risk factors of peripherally inserted central venous catheter-related symptomatic thrombosis events in patients with malignant tumors receiving chemotherapy[J].J Vasc Surg Venous Lymphat Disord,2020,8(6):919-929.

[6] 杜曉宙,周蕾.彩色多普勒超声诊断孕产妇下肢深静脉血栓形成的价值[J].中国妇幼保健,2018,33(8):1891-1893.

[7] 李钱玲,甘秀妮,李源,等.Autar量表与Caprini评估模型对肿瘤患者PICC相关静脉血栓形成预测效果的对比研究[J].护理学报,2019,26(22):1-5.

[8] 罗义,许新华,陈丽,等.肿瘤患者PICC相关静脉血栓诊治进展[J].海南医学,2018,29(12):1732-1735.

[9] 陈江琼,闫常帅,张杰,等.PICC相关性上肢静脉血栓风险评估模型的构建与评价[J].护理学杂志,2018,33(17):1-5.

[10] 张佩嘉,周俊英,廖芯,等.PICC相关深静脉血栓高危风险评估工具的研究现状[J].护理研究,2019,33(11):1893-1896.

[11] LAMBRECHTS M J,SPENCE B S,HARRIS S M,et al.What are the risk factors for an upper extremity deep venous thrombosis after orthopaedic irrigation and debridement and peripherally inserted central catheter placement[J].Mo Med,2021,118(4):374-380.

(编辑:许 琪)