怎样上好新教材历史常态课

摘 " 要:结合部编历史新教材内容,常态课需要探讨和解决的问题可从以下三方面进行实践探索:一是做好知识整理,奠定扎实基础;二是设置情境问题,激发学生思考;三是组织引导探究,得到合理的解释或认识。

关键词:中学历史;新教材;常态课

中图分类号:G633.51 " 文献标识码:A " 文章编号:1009-010X(2024)11-0049-02

常态课是相对于竞赛课而言的,常态课的特点有:准备时间不多;功利性较少;重视程度、教学水平及教学效果不及竞赛课,主要由自己的工作态度和热情决定。

常态课如何贴近竞赛课?如何使用新教材培养学生的历史学科核心素养?这是课堂教学实践(常态课)中必须探讨和解决的问题。笔者首次使用部编新教材《国家制度与社会治理》进行教学,结合教学实践(常态课教学),分析如何上好新教材历史常态课。

一、做好知识整理,奠定扎实基础

做好知识的整理,即清理知识本身历史的、逻辑的演化脉络,以形成有关教学内容的知识结构。知识结构主要有四种:提纲式、思维导图式、表格式和通过时间轴把知识有序排列的知识结构。前三种较常见,对最后一种做简单介绍。

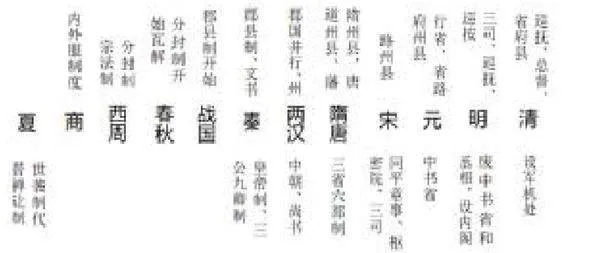

时空观念是历史学科突出的素养要求,以时间轴为中心有序呈现知识,排列构建知识结构,是非常符合时空观念的要求。如“中国古代政治制度的形成与发展”一课通过时间轴排列的知识结构如下:

这一知识结构以朝代顺序为时间轴,上面主要陈列地方制度,下面主要陈列中央制度,不同朝代时期对应不同的制度,有利于学生掌握中国古代政治制度的相关知识。教师要善于整理知识常用方法,对所学的知识做到心中有数,培养学生历史学科素养,提升历史学科魅力。

二、设置情境问题,激发学生思考

挖掘富有教育、教学价值的课题或素材,设置问题情境,激发学生思考。把知识分为微观和宏观两类,在此基础上设置的情境问题,也可分为微观的情境问题和宏观的情境问题进行阐述。

(一)微观情境问题

微观情境问题是对重要的历史知识点,通过材料创设问题情境,对历史细节进行解读,进而体会理解所学的历史知识。如“中国古代政治制度的形成与发展”一课,郡县制是我国古代政治制度变化的一个转折点,教师利用《史记》中记载是否实行郡县制的朝堂辩论材料,创设问题情境,引导学生进行品读分析,进而对郡县制的实施有具体感受和体验。该教学环节需充分根据材料信息,结合所学知识与生活经验,站在历史人物所处的环境中思考问题,调动学生思维,为学习西汉郡国并行制埋下伏笔,可培养历史解释素养。

(二)宏观情境问题

宏观微观两者是相对的,对知识点而言,某一时段甚至是长时段对古今中外的历史进行纵横的分析探究,并在此基础上设计的情境问题就是宏观的情境问题。

“国家制度与社会治理”的内容都是同类的专题式的知识,先中国,后外国,以专题的方式呈现知识,因此有必要站在纵向的高度或中外横向对比的角度,对所学的专题知识进行整体把握和认识。

1.以了解知识为基础,纵向引导学生得到认识。学习中国古代政治制度演变的基本史实,结合课标要求(了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索),设计了“国家制度与社会治理”共6个专题,每个单元的每一课都站在纵向发展的高度设计问题,进而有利于学生对所学知识进行纵向的宏观贯通理解。

学生根据史实分析变化理由及演变趋势,落实《课标》要求,让学生做到知其然更知其所以然,对专题知识的整体把握大有裨益。问题呈阶梯式递进,引导学生对中国古代政治制度的认识逐步深入,最后一问为中国和世界近代史政治制度的学习埋下伏笔,在解答的过程中渗透着历史解释。

2.以了解中外相关知识为基础,横向引导学生得到认识。通过横向比较理解各自的特点及合理准确的定位。如学习“中国古代政治制度的形成和发展”和“西方国家古代和近代政治制度的演变”之后,教师引导学生对这课的内容进行横向比较, 不仅可以落实《课标》要求,而且还使学生更加清晰和深刻地认识中国和西方政治制度,所揭示的认识引发学生思考,进而激发探究欲望。

三、组织引导探究,得到合理的解释或认识

教师引导学生对创设的情境问题进行探究,得到合理解释和认知。课上鼓励学生积极发言,锻炼学生的表达能力和思考问题的能力,还能丰富对问题的理解。如针对实行郡县制的材料而设计的问题,就是由多位学生综合回答的。

做好示范铺垫。为落实《课标》要求(认识中国作为统一多民族国家的发展历程),让学生对民族关系的知识有纵向的宏观把握和理解,设计如下问题:从民族国家历程、民族交往、民族交往的舞台、对边疆的管理、民族对统一多民族国家的贡献等角度看,你能看出什么(得到什么认识)?并提供每个角度的史实。学生答出统一分裂间隔循环,教师在肯定的同时进一步说明统一之后的分裂在疆域、文化和民族共同体等方面蕴含下一个更大的统一。此问题解答的示范铺垫,是向学生展现问题要求、明白问题含义、回忆史实、得出结论的思维过程,将学法(答题)指导渗透。

综上所述,常态课应做好对本体性知识熟悉和钻研,这是教学基础性工作;课堂教学的关键是培养学生学科的核心素养,由素材和设计的问题决定;教学质量的体现需要教师做好组织、引导、铺垫等辅助工作。以上为上好常态课的基本条件,有助于提升常态课教学质量。