丁佩《绣谱》与沈寿《雪宧绣谱》的对比

陈一

远在四千多年前,中国人已经开始在服饰上刺绣。到了周朝,刺绣工艺逐步走向成熟。魏晋唐宋以来,观赏性刺绣艺术品出现。明清时期更是百花齐放,出现了苏、湘、粤、蜀“四大名绣”。但直到清末民初,我国才出现了《绣谱》《雪宧绣谱》这仅有的两部刺绣专著。二者均属于苏绣,因此,二者存在一脉相承之处,同时存在一定的差异。本文从创作背景、创作目的、编排及内容四个方面对两本著作进行对比。

丁佩与《绣谱》

丁佩,字步珊,上海松江人,生卒年并没有确切的文献记载。据考证,其生年可能在清嘉庆五年左右,所留文字,今见最晚的是《绿凤仙花唱和诗》,作于清道光二十四年(1844年),之后无记载。丁佩的丈夫为道光年间进士陈毓?,《松江府续志》记载:“陈毓?,字两桥,金华人……道光十二年进士,官吏部主事,未一年卒。”

在《自序》中,丁佩这样介绍自己:“佩少居三泖,长适双溪,问安视膳之余,主馈调羹之暇,辄复拈针理线,乐此不疲。”可见,丁佩在家中操持家务之余,也热衷于女红。

沈寿与《雪宧绣谱》

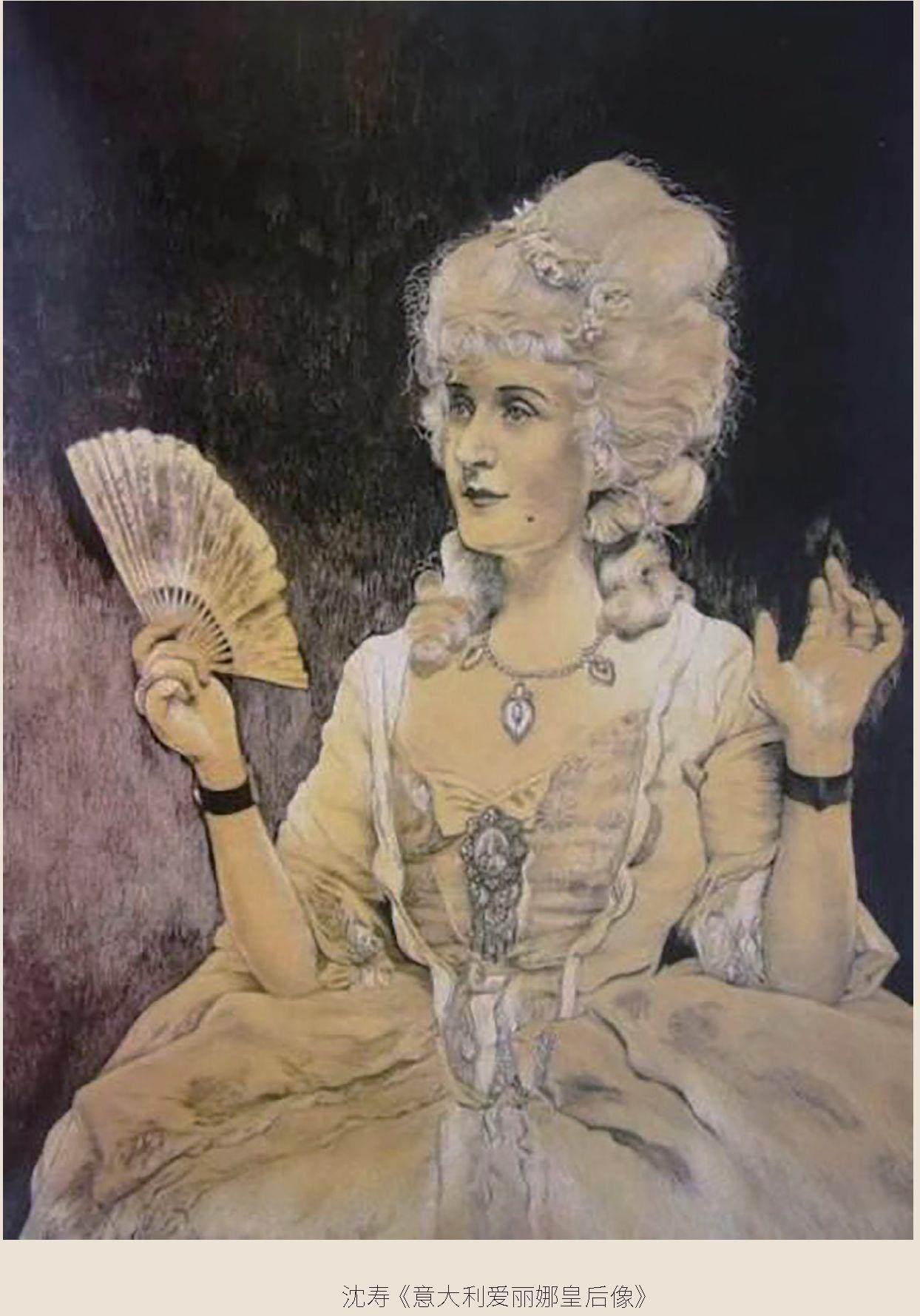

沈寿(1874年—1921年),原名沈云芝,字雪君,号雪宧,吴县(今苏州)人。其因向慈禧太后献礼祝寿,得慈禧太后亲赐“寿”字而更名沈寿,她的刺绣作品曾在意大利都朗赛会中获优等奖。1906年,沈寿赴日本考察,为她后来开创“仿真绣”奠定了基础。次年五月,沈寿担任农工部绣工科总教习。1914年,沈寿应实业部部长张謇邀请,担任女子师范学校女红传习所教员、所长以及织绣局局长等职,后积劳成疾。在养病期间,沈寿口述、张謇记录,写成了《雪宧绣谱》。

对艺术价值的肯定

丁佩在《绣谱》自序中说道:“工居四德之末……然而闺阃之间,藉以陶淑性情者,莫善于此。以其能使好动者静,好言者默,因之戒慵惰、息纷纭、壹志凝神、潜心玩理……至于师造化以赋形,究万物之情态,则又与才人笔墨名手丹青同臻其妙。”

虽然女红在女子传统“三从四德”中居于末位,但是丁佩并不像古人那样认为其“无足重轻”,因此,她著书立说,表达了自己对刺绣功能的认识。首先,她认为刺绣可以起到对妇女进行道德教化的作用,让女性勤劳、贤淑、沉静、安稳;其次,她肯定了刺绣的艺术价值,认为刺绣与文人画有着同样的地位。

丁佩对刺绣教化功能的肯定仍从“三从四德”出发,以封建社会传统道德规范中对妇女的道德要求为标准,认为刺绣可以使女性贤淑、勤劳。但同时,她充分认可了刺绣的艺术价值。明清时期江南地区虽才女文化盛行,但多是闺阁女子参与诗书画这种一直以男性为主导的活动,丁佩首次将千百年来一直由女性主导的刺绣领域抬高到和诗书画同等的地位,其进步意义值得肯定。

对技术价值的肯定

近百年后,张謇在《雪宧绣谱》序言中阐述了记录该书的目的:“未几寿病,病而剧,謇益惧其艺之不传而事之无终也,则借以宅,俾之养病。病稍间,则时时叩所谓法。语欲凡女子之易晓也,不务求深,术欲凡学绣之有征也,不敢涉诞。”

沈寿病逝前,张謇担心技艺不传,于是在其养病期间咨询刺绣并记录下来,同时尽量使语言能让平民女子理解其中道理,因此用词尽量浅显易懂,希望让所有学习刺绣的人有所参考,不敢有错误。在《雪宧绣谱》成书的年代,女子也可以走出闺阁、接受教育。1910年,沈寿在任绣品审查官时与张謇结识,二人的努力是为了传承刺绣,让更多女性参与刺绣的创作。

对比之下可以发现,丁佩《绣谱》的进步意义在于肯定刺绣的艺术价值,而沈寿《雪宦绣谱》更注重技艺传承,这就影响了两本著作的编排方式。

在丁佩的《绣谱》中,只有“取材”是直接对刺绣的工具进行介绍,是对技术的教学,其余都是个人的心得体会,甚至包括对刺绣环境的要求:“择地”是对刺绣活动场所的选择,“选样”是对刺绣题材的选择,“辨色”是对绣线颜色的选择,“程工”是刺绣作品的工艺标准,“论品”是对刺绣作品的品评。

相比之下,沈寿的《雪宧绣谱》更像一本真正面向民众的教材,刺绣的工具、操作、针法乃至刺绣的姿势、习惯,事无巨细地进行了讲解。当然,也有涉及个人心得的“绣要”,并且创新性地设置了“绣通”一卷,用于论述刺绣与书法、绘画的相通之处。

丁佩之心得分享

从目录中我们可以明显看出,丁佩的《绣谱》比起“技”更偏向于“艺”,对具体的刺绣操作技法并没有特别详细的论述,更多的是从理论角度分享体会。最后一部分“论品”更是受到了中国自古以来对绘画、书法进行品评的风气的影响,从审美角度出发品评刺绣这一艺术门类。

丁佩对刺绣的最高标准仍是“逸”,即标新立异、打破常规,仿佛不食人间烟火,“能、巧、妙、神、逸”是从低到高的排列。化用绘画品评标准来确立刺绣品评标准,可见丁佩在努力将刺绣提高到和男性主导的诗书画同等的地位。从评价标准来看,她更注重的是艺术价值,而非技术价值。通篇没有具体讲解任何一种针法,可见她并未强调刺绣的“技术性”,仅限于其审美性。因此,《绣谱》更像一篇抒发个人见解的文人随笔。

沈寿之倾囊相授

在《雪宧绣谱》中,沈寿的文本兼具技法操作与理论思考,特别是“针法”一卷,详细介绍了十八种针法,比如平针要“务依墨钩画本之边线,不使针孔有毫发参池出入之迹”,抢针要“小者如花之新蕾、叶之嫩片,径只分以内,两边皆齐,不须抢针;大者自径二分至寸以外,约距分许,即须用抢针抢之”。沈寿对具体如何操作、应用到什么对象的绣制上都进行了记载,可以說是尽最大的可能将刺绣这门技术用文字保存了下来。

丁佩《绣谱》肯定了由女性主导的刺绣的艺术价值,在封建时代,迈出这样的一步实属难能可贵。近百年后,沈寿不仅亲身参与了刺绣教育实践,更是在临终前口述了《雪宧绣谱》这样一部面向大众的技术性专著,用文字的方式尽可能地保护了这一艺术形式,第一次真正肯定了刺绣的技术性生产价值。