安塞腰鼓在创新发展中助力乡村振兴

殷宇鹏 雷思思 王塞红

一、案例背景

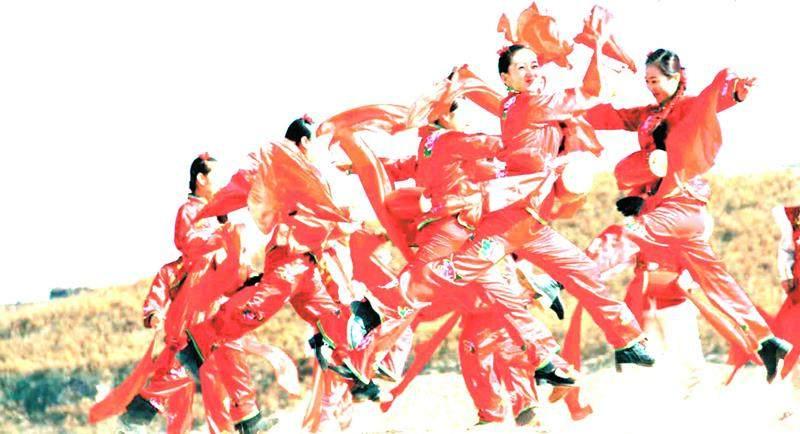

安塞腰鼓历史悠久,是流传在安塞境内的一种民间舞蹈艺术形式,形成了相对完善的艺术核心、艺术风格和艺术体系。其艺术性集中体现在能劲、狠劲、蛮劲、猛劲、虎劲和牛劲之“六劲”上,威猛刚烈、彪悍威武、浑厚雄壮、潇洒大方、铿锵有力、刚劲激昂、气势磅礴是其主体艺术风格。

安塞腰鼓以其独特、粗犷豪放的风格享誉中外,被誉为“中华鼓王”和“天下第一鼓”。2006年,安塞腰鼓被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产项目,现有安塞腰鼓国家级代表性传承人1人(刘延河),省级代表性传承人1人,市级代表性传承人2人,县(区)级代表性传承人5人,腰鼓协会1个,注册会员1000名,其中一级教练16人、二级教练26人、三级教练27人。腰鼓艺术骨干人才有6600余人,培养腰鼓鼓手累计达5万余人。

安塞腰鼓知名度高、影响力大、群众基础好,是土生土长的乡村文化艺术。近年来,安塞区在推进乡村公共文化服务创新发展方面,以安塞腰鼓为主体,加大建设力度,促进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。

安塞区位于革命圣地延安市区以北34公里处,古有“上郡咽喉,北门锁钥”之称。全区总面积2950平方公里,下辖8个镇3个街道办,总人口16.35万人。安塞文化资源丰富,民间艺术独具特色,是全国少有、陕西唯一的“五乡”县区,被文化和旅游部授予“剪纸之乡”“腰鼓之乡”“民间绘画之乡”“民歌之乡”,被中国曲艺家协会授予“曲艺之乡”,先后三次被文化和旅游部授予“中国民间文化艺术之乡”。安塞是黄土文化的聚集地、传承地、传播地,也是闻名遐迩的“国家级文化产业示范基地”。

安塞区以乡村公共文化促进乡村产业发展,依托民间文化艺术之乡建设,利用国家级非遗项目安塞腰鼓的资源优势,推动乡村文化产业发展,助力乡村振兴。

二、主要做法

(一)保护传承乡村传统文化,重塑乡村文化生态

近年来,各级组织高度重视,坚持“抢救、挖掘、整理、研究、提高、发展、创新”十四字方针,先后四次大规模对全区民间艺人进行拉网式大普查,建立个人信息库和电子档案,备案登记各类民间艺人6686人。延安市安塞区文化文物馆持续举办民间艺术培训班,老中青三代艺人实行传、帮、带艺术交流学习,培养了一批批民间艺术家,编辑出版了《安塞腰鼓打法》《安塞腰鼓图典》《鼓振天下》等专业性、研究性图书,为民间艺术的传承和发展奠定了理论基础。腰鼓、民歌、剪纸、绘画和曲艺五大艺术走进中小学课堂,民间艺术传承和发展从娃娃开始,从小学抓起。2021年,安塞腰鼓入选全国第二届“非遗进校园”十大优秀实践案例,2022年被国家体育总局公布为“中华体育文化优秀项目”。

安塞先后举办了三届“腰鼓大赛”、三届“中国·安塞黄土风情”文化艺术节,每年举办腰鼓、民歌、剪纸、绘画大奖赛和陕北过大年活动。中、省、市的各类调演、会演、参赛、庆典活动,国家和国际性的大型体育赛事的开闭幕式、文化活动和国庆盛典均有安塞腰鼓的参与。一批批腰鼓手走出大山,身背腰鼓闯九州,出国教授腰鼓者为数不少。不同形式和层次的培训演出,培养和造就了一批批优秀的民间艺术家。

(二)融合发展乡村特色文化产业,推动乡村公共文化服务高质量发展

安塞区委、区政府对乡村公共文化服务发展高度重视,出面主导。一是将乡村公共文化服务纳入地方发展规划中;二是搭乘文旅融合、中国民间艺术之乡创建、乡村振兴的快车道,创新发展乡村公共文化服务,实现互惠互利,融合发展。文化馆联合就业局、经济发展局、教育局等单位,在乡村公共文化服务创新发展中群策群力,发挥引领示范作用。安塞区自上而下,形成合力,为乡村公共文化服务高质量发展贡献力量。

安塞区委、区政府引导一批文化民俗户走向市场,设立固定的民间艺术演艺场所和文化产品销售点,供参观者学习、购买。文化部门在延安枣园宾馆等地向游人全面展示安塞民间艺术。政府出台了《安塞文化旅游发展总体规划》,进一步开发民间文化艺术潜力,旅游产品两大类共32种,投放市场后备受青睐。安塞区通过注册安塞腰鼓商标,全力打造以腰鼓为龙头,农民画、剪纸和民歌为主要内容的地方特色艺术品牌,吸引了国内和30多个国家、地区的游客前往参观。安塞加强文化旅游基础设施建设,加强文化产业园区建设,以县城墩滩腰鼓楼为标志,为游客展示浓厚的地方文化特色和地域风情。以黄土风情园为中心,冯家营民俗文化村为重点,精心打造黄土文化一条街,市场化运作,形成新的文化产业建设格局。

(三)增加公共文化产品和服务供给,广泛开展群众文化活动

安塞腰鼓于1979年首次参加陕西省群众业余文化会演,并获创作甲奖,从此打开了它保守封闭的大门。安塞腰鼓积极参加各类比赛、会演、调演、参加电影电视拍摄,演出范围越来越广,得奖次数越来越多,获奖级别越来越高。安塞腰鼓代表中国政府出访德国参加“柏林亚太周”中国节、赴泰国参加了“中国政府打造文化品牌”等重大国际活动。1996年安塞被原文化部命名为“腰鼓之乡”。

随着安塞腰鼓知名度越来越高,应用领域越来越广,人们已不再单纯把它视为一种文化娱乐活动,更看重它的社会应用价值。它在培养兴趣、增加技能、增强体质、锤炼意志、陶冶情操、提高素质等方面都有积极作用。2009年,安塞启动了安塞腰鼓进清华计划,选派腰鼓教练赴清华为学子进行腰鼓培训,为安塞腰鼓走进高等教育殿堂起到指导、示范和带动作用。

三、主要成效

(一)依托地域文化,辐射带动农民增收

依托陕北黄土风情文化,安塞建立陕北民俗文化展馆,设置腰鼓陈列、腰鼓大事、民居展示、农耕文化四大展区,开展从业人员旅游服务技能培训,吸引更多游客观光,增加旅游消费收入。安塞依托安塞励志腰鼓艺术团、鼓艺文化演出公司和文化协会等组织,优先吸纳冯家营村人参与演出活动,支持群众在表演和演艺活动中增长见识、增强信心。大部分群众通过文化艺术培训掌握了一技之长,依托地域辐射带动群众参与商业演出8000余人次,累计收入290万元。政府主張建设冯家营千人腰鼓文化村,将32户村民的159.9亩土地转租企业,户均年增收7500元。文化公司将该村的文化村项目建设涉及25户群众的土地、地面建筑物与附着物等一并进行折价入股,每年每户可保底分红1600元左右。同时,政府也在开发公益性就业岗位,在千人腰鼓表演场、宠物养殖场、景区停车场安置劳动力9人,每人每年收入6000元。在景区内免费为群众提供经营腰鼓、剪纸服务窗口,户均年收入1.81万元。在餐饮一条街免费为5户有劳动能力的群众提供特色小吃、零售等经营商铺,每户年均收入2万多元。

(二)加快发展腰鼓产业,为乡村振兴注入活力

乡村公共文化服务的对象就是基层民众,对深入民心的服务,民众自然而然参与。安塞腰鼓的推广与普及在乡村公共文化服务中属于重头戏,深得民心。安塞现在有腰鼓专业演出公司20余家,参加演出以及相关工作的人员有1000人,民众通过外出演出和教授腰鼓,人均年收入达到2万元。安塞腰鼓劳务品牌已经成为安塞地区的知名品牌之一,集对外演出与人才培养为一体,形成了一套体系完备、规模较大的安塞腰鼓产业链。

安塞黄土情文化演出有限公司,签订劳务合同共计120人,每人每月平均工资3500元,集中在冯家营千人腰鼓文化村定期演出。罗勇、肖辉、曹玉宝、郭伟琴、张海学、肖玉飞、云翔、韩磊、曹元亮、谷永刚、王艺等人的个人演出公司带领腰鼓手在安塞南沟、延安红街、延安金延安等景区表演,参加商业庆典演出等活动,平均每次组织40人左右,每人每天补助200元,年演出次数超百次。2016年12月19日,冯家营村的安塞腰鼓制作技艺传承人王永军成立了“安塞永军手工艺品合作社”,年纯收入6万元以上,王永军吸纳了村里2名农户入社,带领他们发展文化产业。2017年4月,罗勇在安塞区高桥镇龚家沟村建立了安塞腰鼓制造基地,所研制、开发和生产的大鼓、大腰鼓、小腰鼓、小扁鼓等产品行销省内外,解决了村内10余名残疾人和贫困户的就业问题,年销售额达到40万元。

(三)完善人才队伍建设体系,赋能乡村振兴

安塞区经过项目调查,对安塞腰鼓的资源状况、分布区域、历史文化渊源、文化背景、表演形式、艺术风格、音乐(打击乐)背景、原始资料、道具实物、文字资料等进行搜集整理,建立档案库和“基因库”。相关部门开展田野调查,形成田野调查报告,建立完善区、乡、村三级保护体系;对老一代的艺术家进行现场录像、录音等田野记录,储存资料档案;制定安塞腰鼓保护规划,建立传承人谱系,进行腰鼓资质认定,发放腰鼓鼓手等级证书,形成激励竞争择优机制;开展腰鼓“进中小学幼儿园课堂”活动,举办腰鼓大赛,编制腰鼓乡土教材,举办“安塞腰鼓艺术与乡土文化”系列讲座,设立两个田野腰鼓保护区“西河口保护区”和“谭家营保护区”,加强组织外出演出活动、培训活动和交流活动,增加鼓手收入,助力乡村产业创收;指导、带动乡村鼓手进行手机直播培训、带货直播等,使当地农副产品和农业主导产业销路广开,收入大幅度增加。

四、经验启示

安塞腰鼓是一种流传在乡村土壤的民间艺术,它根植于泥土,流传于乡村民间,是一道在乡村田野上一路走来的艺术风景。新时代新征程,随着乡村公共文化服务工作的持续推进,安塞区依托民间文化艺术之乡的建设,利用安塞腰鼓这一资源禀赋,推动了乡村文化产业的发展,助力乡村文化振兴,取得了社会效益和经济效益双丰收。

(一)乡村公共文化服务,要与农民的生产需求相结合

乡村公共文化服务与乡村旅游业发展相结合,发展文化演艺,培育文化产业,帶动农民增收,助力乡村振兴。文化资源的利用,要从优势处着眼。利用安塞腰鼓的知名度,切实将文旅结合,使腰鼓资源融入文旅产业、项目和景区景点表演。

(二)乡村公共文化服务,要注重培育文明乡风

近年来,安塞大力推进乡村公共文化服务高质量发展,积极繁荣发展农村文化,加强文化资源共享,推进乡镇综合文化站和村文化室建设,配套图书、电脑,同时在广电村村通、农村义务教育和医疗卫生等方面全面跟进,不断丰富和满足人民群众日益增长的精神文化需求。公共文化服务不仅助力了乡村发展,还改善了乡村精神面貌,培育了文明乡风。