金融助力乡村振兴再发力

薛小飞

党的二十大报告对全面推进乡村振兴作出重要部署,强调要“坚持农业农村优先发展”。全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,乡村振兴工作须臾不可放松。然而,乡村振兴离不开金融的深度参与,农业现代化、农民增收致富、农村基础设施建设和人居环境改善等乡村发展的各方面都离不开金融的有力支持。金融助力实现乡村振兴,既要有高屋建瓴的统筹规划和顶层设计,更要有具体的实施路径和先行先试的丰富经验。在金融助力乡村振兴的过程中,以商业银行为代表的金融机构发挥了重要的主体功能作用,是助力乡村振兴的关键力量。

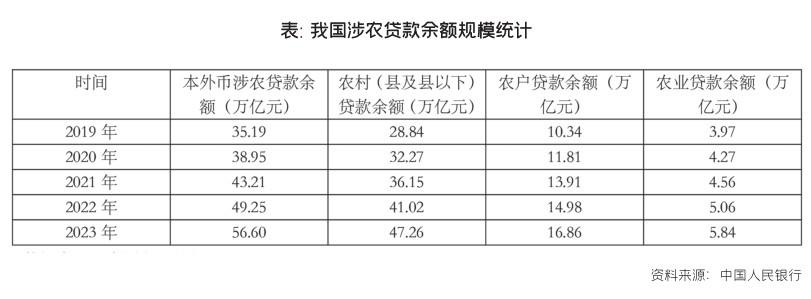

当前,各家商业银行在国家号召和政策监管的指引下不断培育新发展模式,支持乡村经济发展的积极性增强,资源倾斜力度不断加大。一方面,金融支持乡村振兴发展的力度逐年加强,涉农贷款规模连续多年攀升,农村金融服务的适应性、可得性、普惠性明显增强。人民银行数据显示,2007年我国涉农贷款余额为6.1万亿元,截至2023年末,涉农贷款余额增至56.6万亿元,同比增长14.9%,增速比上年末高0.9个百分点(见下表)。另据国家金融监管总局发布的数据显示,截至2023年末,全国普惠型涉农贷款余额12.59万亿元,同比增长20.34%,超过各项贷款平均增速10.2个百分点;2023年新发放普惠型涉农贷款平均利率5.11%,同比下降0.87个百分点。

金融支持乡村振兴成效明显

党的二十大报告指出,“完善农业支持保护制度,健全农村金融服务体系”,这为我国农村金融发展指明了方向。近些年来,各项支持农村金融发展的政策文件密集出台,有效驱动了金融下乡、金融资源向乡村地区的倾斜力度不断加大,推动了我国农村地区的金融发展。

1.县域金融力量逐步形成

各地农村商业银行、农村合作银行、农村信用社以及村镇银行等金融机构是支持乡村振兴的关键组成部分,是具有显著影响力的“县域金融力量”。截至2024年1月末,我国农村商业银行1608家,村镇银行1636家,农村合作银行23家,县级农村信用社464家(见上图)。我国幅员辽阔、地理环境多样,特色农业资源丰富,产业发展空间巨大。基于此,各类农村金融机构充分结合地方资源特色,强化互动合作、构建共同发展模式,不断面向农户、合作社、涉农企业等主体提供普惠金融服务,多维度支持乡村经济发展。大量农商银行依托本地特色农业产业资源,推出各类惠农金融服务支持农村经济发展,有的则结合农村文化特色,发展集多种业态于一体的产融结合模式。例如,广东平远农商银行基于梅州地方历史名茶锅叾茶的文化属性,对接茶企、茶农,助力企业形成了“采茶+制茶+观光+民宿”的发展模式。

2.农村金融模式创新增多

金融支持乡村振兴的服务模式不断创新。融资方面,除了传统的信贷服务方式外,以农业产业链为依托的供应链金融模式逐渐被应用到涉农企业的融资活动当中,着力解决乡村地区融资难的困境。供应链金融通过经营关联化与农户集中化为金融机构降低风险监督成本、契约执行成本创造了有利条件,助力涉农金融机构实现規模化经营。乡村风险管理方面,传统风险模式不能匹配乡村独特的经济和社会形态,因此需要转化思路、改变策略,既能简化乡村地区的信用风险评估流程,又能提升风险管理效果。在实践当中,部分农村金融机构尝试了整村授信的模式,工作人员进村入户,逐户建立信用档案,开展整村授信工作,如浙江苍南农商银行、宁德农商银行等。此外,综合金融服务逐步实现“下乡”。以平安银行为例,平安银行结合平安保险优势,在前端解决农业产业融资难题、中端提供农业风险保障、后端赋能农产品品牌建设,为乡村发展提供综合金融服务,前后分别推出“三村工程”“三下乡”等乡村振兴服务项目。

3.数字技术助力乡村振兴

数字技术为解决涉农主体信用要素不齐全问题的关键方案,持续提升风险管理质效。一是充分发挥数据要素价值,推动数据要素资源化、数据资源资产化。以陕西省联社为例,该机构建设了基于区块链的“两权”抵押贷款管理平台,将当地人民银行分支机构、产权交易中心、村委会、农商行等机构纳入区块链,实现“两权”数据在线即时传输,促进“两权”数据金融化。二是综合运用包括区块链、物联网、5G等在内的新技术和新方案在优化涉农服务流程的基础上提升了风险管控质效,充分解放商业银行的生产力。三是持续创新数字金融服务模式,围绕农村市场需求输出定制化金融服务。以工行为例,围绕农村客户需求,工行打造服务三农的专属App“工银兴农通”,构建“民生、代理、村务、撮合”四位一体的线上综合化服务体系,并打造“云工行”非接触服务品牌,将以往“面对面”办理的业务转换为“屏对屏”,全方位提升农村金融服务效率和品质。

金融支持乡村振兴需继续发力

以商业银行、农村信用社等为代表的金融机构在支持乡村振兴中起到了关键性的作用。从当前及未来一段时间来看,金融机构支持乡村振兴,需付诸更多努力。

1.金融向善:切实维护农村金融秩序

坚持金融向善,农村金融工作的政策制定必须坚持公益性和效益性相结合的原则,引导金融机构积极承担社会发展责任。一是要认真研究乡村经济与社会发展规律,制定科学合理的服务策略,避免盲目拓展业务,注重“雪中送炭”式的金融服务。二是要规制过度融资行为,以防止乡村产业无序扩张,破坏乡村经济发展秩序。三是要采用合乎乡风乡俗的信用管理模式,从根本上规避歧视性、压榨性信贷模式。

2.普惠便民:推动农村金融服务下沉

我国农村地区金融网点少、服务面窄是制约农村金融发展的难点之一。对金融机构而言,需要着力提升农村金融服务的便捷性,建立“基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇”的金融服务机制,解决真问题、小问题,建立健全农村普惠金融服务体系。同时,有条件的金融机构应设立乡村振兴专项工作小组,制定专项金融服务政策和考核机制,有序引导金融资源向乡村振兴领域倾斜,持续拓宽金融支持乡村产业振兴的渠道。

3.绿色发展:构建生态友好金融体系

坚持绿色发展理念,不断拓宽农村绿色发展融资渠道。积极发展绿色金融,充分发挥绿色金融的杠杆效应,引导更多的资金投入到环保节能项目和“两型”产业的发展中来,探索绿色农村金融新模式。服务创新方面,以完善的产品体系为基础,以创新的服务模式为依托,提升金融服务乡村发展的效益。积极探索开展林业经营收益权、公益林补偿收益权、林业碳汇收益权等质押贷款业务。引导金融机构加大对符合条件的农村地区太阳能、风力发电、光伏等基础设施建设的信贷支持,积极应用碳减排支持工具。

4.数字驱动:构建乡村数字金融模式

有序推动农村产业数字化转型,着力构建乡村数字普惠金融体系。科技基础设施是商业银行“解放生产力”的核心,而顺滑的系统集成是提升生产力的关键。一方面,要进一步加强商业银行自身的科技服务能力建设,将数字元素注入农村金融服务的全流程,注重农村金融创新的科技驱动和数据赋能,解决金融服务“三农”的“最后一公里”问题。另一方面,相应主体应顺应新形势下数字技术向农业农村领域渗透的发展趋势,推动金融科技和数字技术有机融合,打造“金融+数字技术+乡村振兴”综合赋能模式。同时,推动农村地区数字普惠金融体系建设,实现金融服务“覆盖到村、服务到家、普惠到人”。

责任编辑_赵晓璐