“胡子”将领

王秦怡

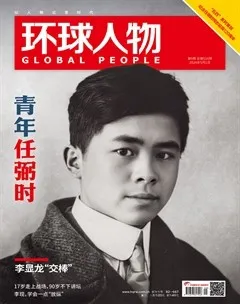

1937年,任弼时在延安。

“我只听说他是从党中央来的大人物,对他既感到神秘,又很敬畏。初次见面,他中等身材,双目炯炯有神,对人和蔼可亲,颇具长者风度,尤其是他嘴上留着黝黑的胡须……”1931年4月,身为中央代表团负责人的任弼时受命前往中央苏区,给大家留下了深刻的印象。

这时,任弼时也不过27岁。

留胡子,似乎是为了证明自己的成熟,但更有一种妙用——在中央苏区,任弼时不让别人喊他首长,也不让人称其官衔,而一律直呼他的名字。如果喊“胡子”,他会更高兴。久而久之,包括警卫员在内,统统称他为“胡子”。“虽然他是中央领导,但他喜欢主动和其他同志打成一片。”湖南省党史陈列馆副馆长马宁分析道。

这很符合青年任弼时给人的感觉:冷静缜密,从容镇定,以及与生俱来的温和。这种温和的背后,其实是1931年到1938年间那段惊心动魄的日子里,他为中国革命事业作出的关键的抉择和独特的贡献,以至于毛主席数次为之发出感叹。

“以毛代项”

在周恩来领导的中央特科交通局的缜密安排下,任弼时率中央代表团离沪后,先坐海轮到香港,转汕头、潮州,再沿着东南部的韩江乘内河轮北上,最后从闽西苏区转中央苏区,一路风尘仆仆,历经月余,1931年4月17日抵达江西省宁都县青塘镇——朱毛红军取得第一次反“围剿”大胜后,极不甘心的国民党军队又一次集结,向红军逼近,苏区中央局和红军总部南移到了青塘。

远山重叠,本该春意盎然的中央苏区,却密布阴云。

“1930年9月召开的党的六届三中全会,批评以李立三为代表的‘左倾冒险错误,决定停止全国总暴动和集中红军进攻中心城市的冒险计划,但对‘立三路线的批判不够彻底。之后不久,两股势力趁机出现,反对中共中央。一股势力是受到共产国际东方部副部长米夫支持的王明等人,另一股势力是控制全国总工会党团搞派别分裂活动的罗章龙等,两股势力联名致信共产国际,猛烈攻击以瞿秋白为首的党中央领导人,要求彻底改组党中央。”任弼时纪念馆副研究员唐晴雨告诉《环球人物》记者。

在这一背景下,1931年1月7日,六届四中全会在上海召開。受到米夫的强烈支持,原不是中央委员的王明直接进入中央政治局。“他实际上控制了党中央,这就为后来推行新的‘左倾冒险主义路线埋下伏笔。特别是他1931年9月去莫斯科前发出的《由于工农红军冲破第三次“围剿”及革命危机逐渐成熟而产生的党的紧急任务》,是全国大打所谓‘右倾机会主义的纲领性文件。从此,‘左倾机会主义路线形成。”唐晴雨说,一时间,党内派别活动猖獗、思想混乱。“只要有不同意见,就对你进行残酷斗争,氛围非常紧张。”

年轻的任弼时被卷入风暴的中心。六届四中全会上,他当选为中共中央政治局委员。此行赴中央苏区,他的任务就是传达六届四中全会精神,筹备召开中共中央苏区第一次代表大会等。

任弼时抵达青塘的第三日,苏区中央局讨论第二次反“围剿”战争的方针策略,与会人员存在严重分歧。苏区中央局代理书记项英等许多人认为,敌我力量悬殊,应将红军主力转移到根据地以外去;还有些人主张“分兵退敌”。毛泽东反对这两种主张,坚持依托根据地的有利条件,就地诱敌深入,集中主力,避强打弱,但他的意见只获得少数人的支持。

1931年11月,任弼时在江西瑞金与中共苏区中央局部分委员合影。左起:顾作霖、任弼时、朱德、邓发、项英、毛泽东、王稼祥。

双方僵持不下,任弼时的意见变得举足轻重。

当时他受命要传达的中央精神是:在敌强我弱的情况下,“如果不能粉碎新‘围剿则可考虑转移”。对于这一稍显模糊的措辞,任弼时展现出了超越年龄的谨慎。初来乍到,他没有明确表态,却接受了毛泽东的提议:扩大会议范围,吸收各军军政负责人参加,再作讨论。

第二次讨论,多位红军干部相继发言,毛泽东的主张占了上风。于是接着讨论先打哪一路敌军的问题。会上又发生了争论。有人主张先打蒋光鼐、蔡廷锴的第十九路军,打垮十九路军后可以让红军伸开两手到湘南和赣南。毛泽东则认为,蒋蔡的十九路军从未打过败仗,还是要择敌人弱点打,打西路的王金钰部,再向东横扫。会议最终采纳了毛泽东的作战方针。

“毛泽东写了一首诗,‘七百里驱十五日,赣水苍茫闽山碧,横扫千军如卷席,就是写的这次作战。”唐晴雨说,“任弼时支持毛泽东,不是选边站和维护谁,而是实事求是,维护党的利益。”

一旦认识到毛泽东的个人能力,身为中央代表团核心成员的任弼时对毛泽东充分放权。在他的推动下,1931年5月24日,苏区中央局决定恢复一月间撤销的红一方面军总前委,并以毛泽东为总前委书记,统领作战及战区的地方工作。此后,任弼时两次向党中央建议,项英“工作能力不够领导,(苏区)中央局决以毛泽东为代理书记”。

在这些可能决定中国革命命运的瞬间,任弼时在想什么?后来他回忆:去中央苏区前,对毛泽东已有右倾的印象。到中央苏区后,对毛泽东有了初步的感性认知,认为他“有独特见解,有才干”,项英则“犹豫不决(特别在军事行动上),领导战争能力弱,故有推毛为书记事”。

毛泽东显然也对任弼时的支持心怀感念。多年后,他感慨道:在这场争论中,如果没有中央代表团“赞助我们,信任我们——我和总司令,那是相当困难的”。

“这对后来确定和巩固毛泽东在党中央的核心地位起到了不可低估的作用。”马宁说,“任弼时在苏俄、苏联学习期间,就不满意教条式地执行马列主义。他对毛泽东的认识,和他个人对马克思主义中国化的认知逐步深化是一脉相承的。”

但是,随着第二次和第三次反“围剿”的接连胜利和蒋介石的暂时下野,中共临时中央认为,攻打中心城市、与国民党决战的时机已到,执行起以王明为代表的“左”倾机会主义路线。1931年11月,在筹备中共中央苏区第一次代表大会的过程中,中共临时中央确定的政治基调是,中央苏区目前“最严重错误是缺乏明确的阶级路线与群众工作”,最主要的危险是“右倾机会主义”。1932年1月,临时中央下达指示,至少要在抚州、吉安、赣州中选择一个城市攻打。

几个月间,中共临时中央的指示接二连三地砸向中央苏区。

任弼时感到风暴袭来。此前的1931年10月,中共临时中央复电关于“以毛代项”的建议时,就批评了任弼时还没有“报告中央”就补选苏区中央局成员。在种种复杂因素的交汇下,1932年10月宁都会议召开后,毛泽东被迫离开红军队伍。无论对于毛泽东还是任弼时来说,这都是一段异常艰难的时光。

毛泽东后来回忆:“我们有一些马克思主义,可是我们被孤立。我这个菩萨,过去还灵,后头就不灵了……那时候,不但一个人也不上门,连一个鬼也不上门。”1933年5月,任弼时也被调离苏区中央局,到湘赣苏区任省委书记,原因是“不拥博(博古),不赞成(福建)省委是路线错误,以及《什么是进攻路线》的文章的态度”——在《什么是進攻路线》那篇文章中,任弼时指出,不能把进攻路线单纯看成是军事上的进攻,而要考虑“地方武装独立师团、游击队出击敌人,是不是执行进攻路线呢?”

“这就能看出任弼时身处其中的压力了,不遵照中共临时中央的指示,就被靠边站。”马宁说,“任弼时也迷惘困惑过,但到湘赣苏区后,在阻止肃反斗争的扩大化、领导红六军团从湘赣苏区转移、开辟湘鄂川黔革命根据地的过程中,他对毛泽东农村包围城市的革命路线体会更深了。此后,湘鄂川黔根据地作为新开辟的革命根据地,短短时间内发展为‘江南柱石,这段经历让任弼时对毛泽东和马克思主义中国化的认识必然又不同了。”

“没有蚀本”

1960年10月22日,美国记者斯诺问毛主席:在你一生中,当你观察中国革命的命运时,哪个时期使你感到是最黑暗的时期?毛主席表示,“打败仗的时候,当然不高兴”,“但是总的来说,我们觉得是有希望的,不管怎样困难。那时的困难主要不在外部,而是在内部。张国焘闹分裂,那是最大的困难”。

迫使张国焘取消另立“中央”、保障红四方面军最终北上,任弼时是重要的贡献者之一。

1935年8月,正当任弼时、贺龙率领红二、六军团在湘鄂川黔与国民党六路“围剿”队伍进行周旋时,他们与党中央的联系突然断了。9月29日,电台意外收到一份落款为“弟豪(周恩来)”的明码电报,表示“已到陕北”。任弼时立即用密码复电,提出:“请于来电内对此间省委委员姓名说明,以证明我们的关系。”当天即收到复电,署名却不是周恩来,而是“朱(朱德)张(张国焘)”,且言语间强调中央已任命张国焘为总政委。任弼时感到不解,再次询问中共中央和红一方面军的行动。几次询问均无明确回复。

孤军转战的红二、六军团急需同中共中央取得联系,以确定行动方向。这时的任弼时还不知道,1935年6月,毛主席、朱德率领的红一方面军和张国焘率领的红四方面军会合后,党中央已决定向北进攻,红一方面军也已经北进。但张国焘先是同意中央北上策略,后又反悔,以集中统一指挥为名收缴各军团的电报密码本,党中央和红二、六军团的电报密码就这样落到了张国焘手里。张国焘不顾遵义会议实际上确立了以毛泽东为代表的正确路线在中共中央和红军中的领导地位,突然宣布另立“中央”。

“这里还有由八万指战员组成的红四方面军,还有编在左路军中原红一方面军的五、九军团和其他同志,不能把他们丢给张国焘不管。这样,只剩下一个选择:留下来,跟着这支队伍……”朱德的名字就这样被张国焘利用和写入电报了。

在情报来源困难的条件下,任弼时非常关注国统区的报纸。《申报》《大公报》《民国日报》《字林西报》乃至伪满洲国的《盛京时报》,都成为他了解红军动向的信息来源。他分析报纸上的消息,揣度一个多月来这些指示不甚清晰的电报,慎重研究后决定,11月19日当晚率部向湘中突围,开始长征。他们先是向川黔广大地区活动,接着又向黔西进军,后来又计划在黔滇桂交界处的盘江地区建立根据地。

一直到1936年3月23日,“朱张”来电,建议“旧历三月水涨前设法渡金沙江”,任弼时则坚持让张国焘明确“最近国际国内事变新发展情况……整个战略”,仍未获得明确回复。在此情况下,任弼时慎重决定,“北渡金沙江与主力会合”。

北渡金沙江后,1936年7月1日,红二、六军团齐集甘孜,和红四方面军会师,几天后改组为红二方面军,任弼时任政委,贺龙任总指挥。张国焘在回忆录中说:“他(任弼时)原富有青年气味,经过许多磨练,已显得相当老成。当时他已蓄起几根胡子,我往常叫他做小弟弟,现在也要笑着叫他做‘任胡子了……(贺龙)一切听由任弼时指挥。”对于任弼时等的到来,朱德认为张国焘的心情是又爱又怕,“想叫二方面军在江南配合他”,又“怕二方面军和他作对,搞不到一起”“我想二方面军过江对我们就气壮了”。

据任弼时的妻子陈琮英回忆,当时在甘孜,队伍已经很疲劳,张国焘企图以补充给养为交换,鼓动红二方面军分裂党中央。任弼时严词拒绝,话语中已露锋芒,说:“你如果强迫他们反党,闹翻了脸,他们是不认识你的。”面对张国焘让人送来的《干部必读》等攻击党中央领导人的文件,任弼时指示:文件材料保留一份,其余全部烧掉。

燃眉之急是彻底打消张国焘欲吞并红二方面军的企图。红二、六军团在渡过金沙江后,共有人员15993人,枪支7852支。正是这些有生力量引来张国焘的觊觎。拉拢不成,他便要求调换红二、六军团首长,让任弼时离开,“另派政委”。朱德、任弼时、贺龙三人一起想办法,如何将部队分开行动,如何防止被张国焘控制。

此时,在对张国焘的斗争中,任弼时的身份很重要。马宁认为,在甘孜的众多红军将领中,只有任弼时一人是中共中央政治局委员,和张国焘的政治地位是对等的。这一点很少为人所注意,其实发挥了重大的作用:一是他可以从张国焘处要来电报密码本,直接同在陕北的党中央取得联系,张国焘再无法找借口拒绝;二是他可以找红四方面军的高级将领谈话,“而朱德、贺龙、刘伯承找人谈话容易被攻击为党内争斗”。

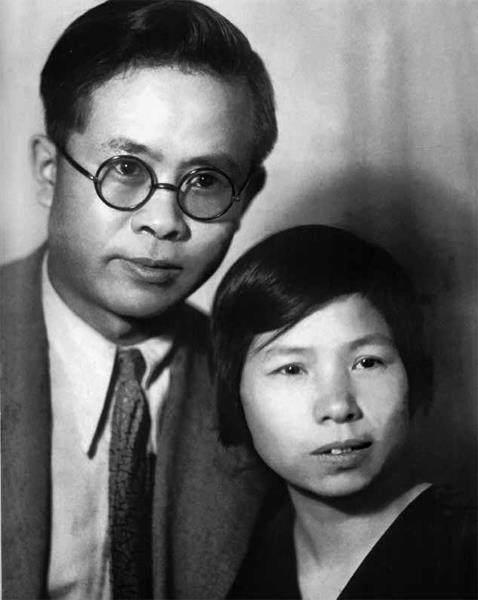

1938年,任弼时在莫斯科任中国共产党驻共产国际代表时,与妻子陈琮英的合影。

任弼时分别和徐向前、陈昌浩、傅钟等红四方面军领导人交谈。张国焘后来回忆:“我曾笑问他是不是想做‘包拯,他也不完全否认这一点,表示他是一个没有参与这一争端的人,现在研究一下,也许将来可以为大家和好尽些力量。”而在徐向前的记忆中,任弼时“冷静、诚恳,对促进党和红军的团结,充满信心”。傅钟则记得,“弼时同志敏于事而慎于言”。

“北上有决议没有?”任弼时问他。

“有。”傅钟回复。

“有,为什么不执行?”任弼时紧接着便问。

回忆当时的场景,傅钟说:“弼时同志这个提问,一针见血,刺中我的思想深处。尽管草地的凌晨格外寒冷,我身上还是不由得冒出了汗。”

之后,任弼时仔细查阅了党中央和红四方面军的往来电报后,又一次找到他,说:“看来,不是中央丢下你们走了,是你们不跟上中央走,中央才先走的;责任不在中央,在你们!”

看着眼前这个比自己还小、只有32岁的青年人,傅钟感到“彻底分清了是非……每想到它(任弼时的话)都会引起新的震动”。

仅仅做到这些还不够,为了实现三个方面军的胜利会师、党与红军的团结,任弼时三次向党中央提出关键性建议:第一次,请求召开一次中央扩大会议,解决党的集中统一领导问题;第二次,建议军委主席集中指挥三个方面军;第三次,建议中央派人陪同朱德、张国焘去陕西保安,实现全党全军大团结。

“马克思主义中国化体现在我们党内,很重要的就是党的集中统一领导,我们有了自己的核心、领袖,有了自己完整的对中国革命道路的认识。任弼时的建议切中要点。”马宁这样认为。

红二、四方面军到达陕北后,毛主席在与红二、四方面军部分领导人会晤时对任弼时的作为赞赏有加:“出贵州、过乌江,我们一方面军付出了大代价,二、六军团讨了巧,就没有吃亏。你们一万人,走过来还是一万人,没有蚀本,是个了不起的奇迹,是一个大经验,要总结,要大家学。”

出使莫斯科

1938年3月5日清晨,天空中飘着小雪,一辆卡车从延安南门驶出,化名陈林的任弼时和妻子挤在卡车里。车轮卷起尘土,他们将从西安出发,沿着西兰大道一路西行,转道新疆,再乘机前往莫斯科。途中,任弼时收到消息,母亲3月18日在湖南病故了,但此行他肩负着与共产国际联络交涉的重任,只能忍痛前行,对空遥祭。

1937年11月底,王明回到国内。他以共产国际的“钦差大臣”自居,迷惑了一大批人。时任中央党校校长李维汉就回忆说,王明回国后,“约半年时间内,毛泽东又处在少数甚至孤立的地位”。当时,毛主席曾对李维汉说:“我的命令不出这个窑洞。”

在这时,必须立即派一位得力同志去莫斯科,向共产国际说明中国抗战的真实情况和国共两党的关系。“任弼时曾在莫斯科接受长时间的训练与学习,为共产国际所信任。1928年决定中共六大在莫斯科召开时,共产国际指名让他去筹备六大。而他与王明那些留苏归来的教条主义者不同,他在长期实践中始终坚持理论联系实际解决中国革命问题,充分了解中国革命的形势。加上他在党内的政治地位、成熟的斗争方式和高超的俄语水平,出使重任非他莫属。”马宁分析说。

受命于危难之际,1938年3月底,任弼时一行抵达莫斯科。经过10多天的紧张工作,4月14日,他代表中共中央向共产国际递交了书面报告《中国抗日战争的形势与中国共产党的工作和任务》,全文约1.5万字,翔实严谨地介绍了五部分内容:中国抗日战争的形势,抗日民族统一战线的现状,八路军在抗日战争中的作用和最近的状况,中国共产党的状况与群众工作,中国共产党目前最重要的任务。一个月后,他又向主席团做了该报告大綱的口头说明和补充,约2.8万字。

“有人觉得任弼时去莫斯科就是让共产国际认可和接受毛主席,其实不是。从1927年起,共产国际就开始重视毛泽东在中共中央的作用,把《湖南农民运动考察报告》全文刊载在共产国际刊物上。后因共产国际在长征中长期和中共中央失去联系,对中国革命现状不了解,导致和中共中央抗战方针的分歧。因此,任弼时最终表达出的核心意思是,中国共产党第一代中央领导集体才是领导中国革命走向胜利的关键。在这个逻辑下,毛主席的核心地位自然就突出了。”马宁说。

在任弼时的介绍下,共产国际第一次比较全面和深入地了解了中国共产党的情况,扭转了原有的认识。

1938年6月11日,共产国际做出了《关于中共代表报告的决议案》,肯定中国共产党的政治路线是正确的。共产国际和苏联的报刊发表了《中国八路军》以及朱德写的《八路军抗战六个月的经验和教训》、任弼时写的《山西抗战的回忆》等一系列文章。

7月6日,苏联《真理报》破天荒地刊登了毛泽东和朱德的合影,用一整版介绍了中国人民抗日战争的事迹。

7月初,原中共驻共产国际代表王稼祥启程回国,共产国际领导人季米特洛夫亲自接见了他和任弼时,说:应该支持毛泽东同志为中国共产党领导人。他是在实际斗争中锻炼出来的领袖,其他人如王明,就不要再争当领导人了。共产国际还拨出30万美元托付王稼祥转交给中共中央。

王稼祥回到延安,在随后召开的六届六中全会上正式传达了共产国际的指示,其报告“是根据弼时在国际的报告、在国际的讨论为主要内容”。李维汉回忆说:“从此以后,我们党就进一步明确了毛泽东的领导地位,解决了党的统一领导问题。”毛泽东后来说:“六届六中全会是决定中国之命运的。”

一张拍摄于1938年的照片记录了此时34岁的任弼时。照片里,他褪去了长征时的“沧桑”,穿着合体的西装,偏分的发型一丝不苟,留了多年的胡子也剃掉了,脸上多了一副圆形黑框眼镜,目光坚定深沉。

任弼时接手了王稼祥驻共产国际代表的工作,组织力量将毛泽东、朱德、周恩来、董必武、林伯渠、吴玉章的有关文章译成外文,在兄弟党代表团分发。其间,《联共(布)党史简明教程》出版,任弼时和代表团的同志还参加了中译本的翻译和校订工作。翻译人员方志纯回忆,译稿中曾有一处表述——把马列主义当作“席子搁在草席底下”,任弼时看了看,说翻译成汉语的意思是“束之高阁”,足见其对俄语的精通。

至今,任弼时纪念馆里还保存着他的很多俄文书信,笔法流畅,词汇丰富。阳光洒在纪念馆里,闪烁着碎光,偶有年轻人在馆内逗留、拍照。墙面上是任弼时从青涩的十几岁到沉稳的三十几岁的模样。岁月如水,隔着一个世纪的时光,两个时代的年轻人遥遥相望。

(本文图片皆为任远芳提供)