不避锋芒的团中央书记

刘舒扬

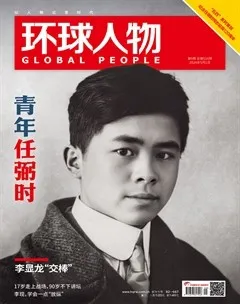

1925年1月26日至30日,中国社会主义青年团召开第三次全国代表大会。7月,任弼时正式担任团中央总书记。(任遠芳供图)

1924年8月,任弼时回国,不久后受党中央安排,到上海大学任教。

彼时国民革命运动正蓬勃发展,上海大学刚刚在孙中山的资助下扩大了规模,集中了一批革命教员:文学系在陈望道主持下,有沈雁冰、邵力子、叶楚伧、郑振铎、田汉等;社会学系在瞿秋白主持下,有施存统、张太雷、蔡和森、萧楚女、恽代英等。

任弼时在全校41名教员中是最年轻的。每天清晨,他在弄堂口买一套大饼油条当早餐,胳膊下夹着讲义走向学校。他在社会学系教基础俄语。瞿秋白的妻子杨之华上过任弼时的课,“他的功课都是有准备、按计划进行的,不但对文法仔细分析,还常告诉我们苏联革命的故事”。他也教大家唱《国际歌》,歌声响彻课堂:“英特纳雄耐尔——就一定——要实现。”

共产主义ABC

1924年9月22日,社会主义青年团中央局会议决定:任弼时为江浙皖区委委员。9月25日,团中央局会议决定,在中央宣传委员会下设一编辑部,聘任任弼时等7人为编辑员,负责向团中央《中国青年》《平民之友》和《团刊》3个刊物供稿。不久,任弼时又被任命为团中央的俄文翻译。

此时,正在筹备中的中国社会主义青年团第三次全国代表大会面临着一个紧迫的方针性问题:中国要不要按照青年国际的建议,另建“群众民族革命统一青年团”,以作为全国性政党领导青年斗争?

面对党内的不同意见,任弼时坚持原则,不避锋芒。他在多篇文章中明确主张“绝对不应该成立新且独立的群众民族革命统一青年团”。他写道,在中国社会主义青年团已经成立且组织遍布17个省市的条件下,中心问题是如何在工人、农民中间发展团员,扩大组织,发动团员青年参加国民革命,成为无产阶级的青年战斗队,而不是另建一个与党并立的民族革命群众青年团。

1925年1月11日至22日,中共四大在上海举行,任弼时的意见被采纳。会议通过的《对于青年运动之议决案》明确指出,“少年共产团在政治上是要绝对的受党指导,而在青年工作范围以内是须有自由活动的可能”。

4天后,团的三大在上海开幕。中国社会主义青年团更名为“中国共产主义青年团”。1月30日,张太雷、任弼时、恽代英等9人被选举为中央执行委员会委员。张太雷任总书记,任弼时任组织部主任。

团的三大在团的发展和中国青年运动史上都具有重要意义。它正确地解决了团的组织路线,确立了党对团的绝对领导,按青年群众化的要求沿着无产阶级的方向建设团,在思想上、政治上和组织上为广大团员做了充分准备。

这之后,任弼时从上海大学辞职,专门从事团中央领导工作。当时团组织尚处于秘密状态,公开发动学生的工作统一通过全国学生总会(以下简称学总)进行。学总在南市老西门租了间房子做办公室。任弼时和恽代英常来这里听取各校汇报,决定行动。有时会开到天亮还没结束,大家就一起到街上去,买盘烤白薯,再来份两个铜板的油氽花生米或油氽黄豆,喝一碗豆浆。偶尔吃得阔气点,就是粢饭团夹根油条。大家围着小摊边吃边谈,意味无穷。

上海是工人阶级的大本营。为了解青年工人,任弼时常到曹家渡纯善里52号的工人训练班里讲课,给大家通俗地解读《共产主义ABC》。训练班有150多名学员,一半是女工。这使他更认识到联系实际的重要性:初觉悟的工人,“他们的需要就是目前怎样解除切身的许多压迫,在群众大会上说十九世纪的历史,他们只认作是海外奇谈,不能使他们感觉切要”。

1925年2月18日,任弼时给尚在莫斯科学习的罗亦农和王一飞写信提醒道,从莫斯科回国参加工作的同志对很普通的党团及工会组织工作“较国内实际工作者尤为幼稚”,希望他们能多留心,“因为你们恐怕也快要回国的了”。他特别提到,当时在上海大学社会学系任教的蒋光慈“在莫时立言,回国后至少有做大学教授的资格,然他在上大教授社会思想史……学生非常不满意的很,可见莫城回国的理论,实际上也是缺乏的”。

1925年5月,五卅运动爆发,任弼时领导团中央指导全国青年团的反帝爱国运动。图为五卅运动中的上海。

政治意见书

上海的斗争日趋激烈。

1925年5月15日,上海内外棉七厂的日本资本家枪杀工人、共产党员顾正红,罢工浪潮迅速席卷上海各界。19日,中共上海地委和共青团上海地委召开联席会议,决定出版特刊,由王若飞负责文字编辑、时任团中央代理总书记任弼时绘制讽刺漫画,于24日顾正红烈士公祭大会时散发。

5月25日,团中央向全国发出通告,号召“向日本帝国主义者加以总攻击”。28日,中共中央召开紧急会议,通过《扩大反帝运动和组织五卅大示威》的决议,提出要把工人的经济斗争发展成为反帝的政治斗争。

5月30日,五卅惨案发生,反动势力开枪打死学生、工人等13人,伤者不计其数。6月1日起,上海20多万名工人、5万多名学生和部分商店联合宣布罢工、罢课、罢市。6月2日,任弼时签发的团中央通告指出,要把“此次反帝运动尽量扩大到全国”。

6月13日,团中央发布《告全国青年》书和《告全世界青年工人》书。与此同时,任弼时在《中国青年》发表署名文章,号召青年到工人农民中去进行宣传和组织工作,使他们早日觉悟起来。“我们对于中国一班青年国民的希望,就是设法使这次上海屠杀的事实变成全国长期反对帝国主义的运动。”

这是任弼时回国后的第一次斗争实践。半个月之后,全国200多个城镇的1700多万名群众纷纷起来示威。以五卅惨案为导火线,反对帝国主义的民族运动浪潮,以不可遏止的浩大声势迅速席卷全国。团的组织也在五卅运动后有了很大发展。1925年9月数据显示,全国团员人数由团的三大时的2400多人发展到9000多人,在全国参加罢工的55万名工人中,青年工人占一半以上,共青团已经成为团结广大青年为无产阶级革命事业奋斗的核心力量。

1927年,蒋介石在上海发动四一二反革命政变,大肆屠杀共产党员和革命群众。而党内以陈独秀为代表的右倾机会主义错误占了主导地位。团中央议定了一份《政治意见书》,并召集会议,请陈独秀来参加,准备向他当面陈词。

那是6月下旬的一天,天气很热,陈独秀穿着长衫,摇着纸扇。任弼时先接待他在厢房里坐定,然后送上了一份油印文件——《政治意见书》。陈独秀一边摇着折扇一边看,面色很不好看。他时而冷笑,时而说“幼稚”“荒唐”,手上的纸扇也不摇了。

当看到《政治意见书》上问为什么党中央隐瞒斯大林关于开展土地革命的指示时,陈独秀收起折扇,指着任弼时说:“你们晓得什么?我现在还是党中央的书记,究竟是党领导团呢还是团领导党?”说着,当场把意见书撕了。

任弼时不动声色地请他进入会场。会上再次宣读《政治意见书》时,陈独秀立刻拂袖而去。尽管如此,任弼时还是把《政治意见书》正式提交给了中共中央政治局。

6月底的一天晚上,陈独秀主持召开党的常委会。参加会议的蔡和森后来写道:“共青团中央来一决议,批评党中央回避土地革命,独秀大发雷霆,碎之于地。”

7月3日,中共中央扩大会议召开,陈独秀在发言中说,党唯一的出路是放弃独立的政策,留在国民党内。任弼时坚决反对,要求在会上宣读共青团的《政治意见书》。

“青年根本没有权利提出政治决议案。”陈独秀不耐烦地说。

“青年团国际的这位代表可以说一说,青年是否有这种权利!” 任弼时呼吁道。

陈独秀恼羞成怒,完全忘记了任弼时是党的五大选出的中央委员:“青年团国际的代表不应当参与,他在这里是客人,他不应当进行干扰。”会场一片哗然。

1927年8月7日,在武汉汉口的一间寓所里,任弼时出席了中共中央举行的紧急会议。会议确定了土地革命和武装反抗国民黨反动派的总方针,出席会议的毛泽东提出了“枪杆子里出政权”的著名论断。

这便是“八七会议”。在这场会议上,23岁的任弼时当选为中共临时中央政治局委员。

“画像师”

1928年3月15日,中共临时中央政治局决定,调任弼时到党中央机关工作。4月28日,中共临时中央政治局会议后,瞿秋白、周恩来等先后启程去莫斯科筹备党的六大,李维汉、任弼时等留在上海主持中央日常工作。

原中央文献研究室任弼时研究处处长、《任弼时传》的主要编写者之一蔡庆新认为,“留守”不是被动地看摊、支应,而是要切实担当起指导全党各项工作的职责,要代替中央制定事关全局的策略、方针。

此时的任弼时虽然只有24岁,却已经具备了相当的革命经验、政治智慧和政策水平。在严重的白色恐怖下,每天上午9时,任弼时与李维汉、邓小平等在上海四马路天蟾舞台附近的一个商店楼上碰头处理日常事务。任弼时的妻子陈琮英也从老家来到上海,与丈夫团聚,成了党的一名交通员。她出门时,任弼时总要叮嘱道:“早去早回,遇到有人盯梢,不要急着往家里跑,要想办法甩掉尾巴,万一有人盘问,就说是乡下人,什么也不知道。”

为避开敌人的耳目,夫妻俩经常变换住址,改换姓名。任弼时每次外出总要化装,或穿长袍,或着西装,有时蓄上胡子,有时又剃得精光。有一次,他一夜没回家,急坏了陈琮英,直到天亮他才现身,告诉妻子自己如何同敌人“捉了一夜迷藏”。

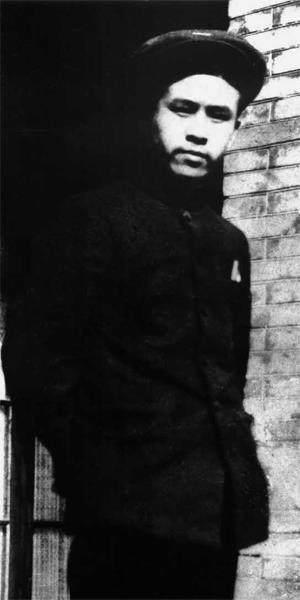

1929年,任弼时在上海代理中共江苏省委书记,主持省委常委工作。25岁的他目光更加锐利深沉,唇边还留了一撮毛茸茸的小胡子。他因此得了个“小胡子”的美称。当时在浦东一带做农村工作的刘晓对此印象深刻:“‘小胡子一来,我们的信心就会更加提高,困难复杂的问题就会获得妥当的解决。”

国共合作破裂后,任弼时两度被国民党当局逮捕入狱,最终都因他的沉着冷静而化险为夷。上海总工会原青工部长周朴农曾与任弼时被一同关押在上海提篮桥监狱。据他回忆,“当时,监狱里几乎天天有时事报告会,新犯人入狱,一般都要报告外面的政治时事,但弼时同志对我说,我们都没有暴露政治身份,要尽量隐蔽自己,不能参加这种报告会。现在回想起来,他的这个意见是十分正确的”。

1930年5月上旬,任弼时着长袍、马褂、青布鞋,偕陈琮英乘坐客轮抵达武汉,出任中共中央长江局委员兼湖北省委书记。

夫妻俩在汉口租界内的闹市区租了两间住房。任弼时的绘画特长再度派上大用场,他买了些画具,开起画像馆,以画像师的身份作掩护,着手开展工作。陈琮英则每天收拾打扫馆内卫生,接待登门求画的顾客。

有一天,房东问她:“为什么不挂个牌子呢?你们还怕招揽顾客吗?”陈琮英巧妙地回答:“我们刚学画,想等一个时候再挂牌创字号,免得影响以后的生意。”房东信以为真。陈琮英把这事告诉任弼时后,任弼时立刻警觉:长期不挂牌子,也会引起敌人的注意。没多久,招牌挂出。谁能想到,这画像馆的招牌下竟是武汉共产党组织的指挥部呢!

1930年12月17日,中共中央决定将长江局全部人员撤回,任弼时随即回到上海。第二年4月,他率中央代表团抵达中央苏区江西瑞金,开始了从亭子间指挥革命转向中共割据区的政权建设、党的建设与军队建设工作的实际斗争。